《封神第一部》中姬发从小被作为人质送到朝歌,为何还会对纣王如此崇敬?

《封神第一部》中,姬发有一句话说得好,在监狱看看望自己父亲的时候,他说:

“(纣王的一切)是自己看到的,难道自己看到的,还不如他几个草棍算出的。”(台词大概意思)。这句话基本可以解释,为何姬发作为人质,还会纣王如此崇拜。因为他的意识和观念的形成,是根据自己所看到的来决定。

所以,我们来看一看,姬发来到朝歌,做质子时期都看到了些什么。

第一、他看到了纣王的英雄神武

电影中,纣王一出场,便是在战场上。

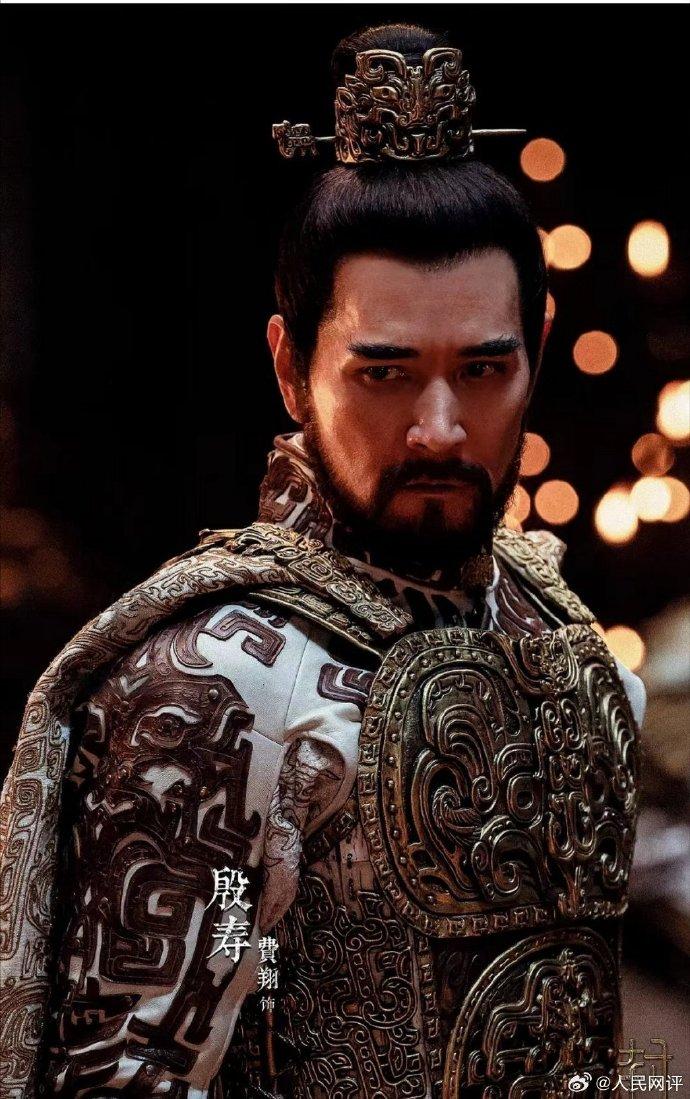

根据影片前情,「冀州之战」发生的原因,是冀州诸侯苏护拒不纳税,朝廷征讨几次无果,于是派出商王帝乙的二儿子殷寿,率军上战场。

朝廷派出殷寿做最终征讨,正说明殷寿是商王朝对外征讨的王牌。

殷寿不仅是一个统领军队的将军,还掌握着质子旅这只商王朝的王牌部队。要知道,质子旅在内就是皇家的护卫队,在外,是战场上的冲锋队。

殷寿刚一出场,我们就可以看到,他身材高大,肌肉结实,器宇轩昂,神情坚毅,铠甲加身,战袍披身,在寒冷的雪地中,风霜打在脸上也面不改色,一派将军风范,王者气息。如此英武形象,但凡见者,皆会被其吸引。

而且,殷寿也并非只是一个只会发号施令的「傀儡」,他处处身先士卒,冲锋陷阵。

例如,这场「冀州之战」中,我们得以窥见殷寿的战争哲学——「马可以看见什么,是人决定的。」说明殷寿有着非同一般的勇猛,强烈的自信和人定胜天的决心。果不其然,在殷寿的鼓励下,质子旅冲锋陷阵,破了冀州城。

而攻下城池并非结束,擒贼必擒王,就算是只有殷寿和质子旅的几个人,也见殷寿执著追杀苏护,最终一剑将苏护杀死在雪地之中,让战争获得了绝对性的胜利。

这一路,姬发全看在眼里,从殷寿的身上,他看到了一个有勇有谋,武力超群的人,看到了作为一个“人”,能够达到的最伟岸的形象,这对于刚刚20出头,渴望建功立业的姬发来说,不为其折服也难!

虽然,影片一开始只截取了战争的场面,但殷寿在战争中体现的特质,可以合理推测贯穿于他的整个人生。作为质子旅的统帅,他必定时时刻刻都展露出他的神武,这些质子们当然会对其崇拜,一心一意追随他。

第二、姬发看到,纣王为自己脱罪,纣王决定亲身祭天

站在姬发的视角,那一日在大殿之上,发生的事情是这样的——

「冀州之战」大胜,殷寿和质子旅班师回朝,商王帝乙很高兴,大摆宴席庆功。

质子旅跳舞助兴,席间,太子启忽然开始起舞,为帝乙助兴,帝乙很高兴。

然而,却没有想到,舞中,太子启忽然抽出匕首,朝帝乙的胸口刺去。

太子启杀死了皇帝,在场所有的质子都震惊了。而紧接着,太子启举刀向殷寿刺去,这一刻,姬发本能地冲了上去,他扑倒了太子启,却令匕首插进了太子启的胸口。

在外人看来,这如同姬发杀死了商朝的太子,是十恶不赦的大罪,姬发赶紧跪倒谢罪,但纣王殷寿却为其脱罪:

「太子启弑君在先,姬发是为了保护我而杀死的太子启,所以,姬发不仅无罪,还是大功。」

经此一遭,姬发的心情经历了从地狱到天堂的两级转化,而改变这一切的人,正是眼前的纣王殷寿。

他明辨是非,坚持真相,这种品质,也令姬发折服。

之后,在登基大典上,当国师提出,消除天谴需要皇帝亲身祭天的时候,纣王拒绝儿子提出的替其祭天,而自己信誓旦旦地宣布,要自己祭天,继而,天象大开。

姬发看到这一切的时候,他只能看到纣王殷寿是一个有胆有识,有担当的人。

第三、关于质子的身份问题。

质子,是商王朝用来胁令天下诸侯的一个法宝。

商王朝下属有四大诸侯,四大诸侯下属又有800小诸侯。

这些诸侯全够归顺于商,并向商王纳贡。诸侯对于商王朝,是一种归顺的态度,若这一诸侯并没有造反的心,或者对商有忌惮的心理,那么在将孩子送到朝歌做质子之前,大概是不会灌输给孩子,应当与商王朝的人保持距离,凡事多长个心眼,不可全抛一片心,要心系本土的想法。

从这个角度我们看西伯侯。

西伯侯专心耕农,与世无争,甘心臣服于周,守卫一方土地,大概未曾有过造反之心。

故而在将儿子送往都城之前,他可能只是说了一些要好好照顾自己的嘱咐,并没有叮嘱姬发要时刻警惕,要记住自己的身份的话语。但若是对商王朝有忌惮的诸侯,恐怕在送孩子去之前一定会有一番教育,要处处小心,多长个心眼,毕竟是去做质子的,关键是时刻有可能沦为牺牲品。

正是因为如此,姬发来到朝歌,果真就是来建功立业的。

况且那时,朝歌打出的旗号是,质子进入都城,是为了成就一番事业(电影中姬发曾对兄长伯邑考说,他想要去成就一番业绩,想去成为一个英雄,所以才设计赢了哥哥伯邑考,姑且不论真实与否,这是电影中设置的世界观)。

正因为这样,姬发带着从他父亲哪里延续下来的对商一派忠诚的忠心,全心全意地进入质子营,为商王朝效力。

而这时,他又遇到了英明神武,亦师亦父的纣王殷寿,那怎么能不被其折服,对其如此崇敬呢?

(本回答根据电影《封神第一部》世界观分析,不涉及《封神演义》。)