历史上有哪些改变了历史进程的意外事件?

说到改变历史走向的事件,不得不提西安事变,以及西安事变之后发生的一系列事情,本文章以西路军事件为核心,给大家掰扯掰扯一些惊心动魄的事。

注意!本篇文章为我个人在收集资料时,生出的一点推测和想法,阅读时,请抓住核心问题“为何在形势最紧张的关键期,大张旗鼓批斗张国焘,教员有何深意?”

内容涉及西路军和张国焘,主观成分严重超标,结论和推导过程均为个人主观。仅供参考,可以为大家提供一个观察“批斗张国焘路线”的新视角。仅供参考。仅供参考。仅供参考。

全文共计10000余字,阅读需28分钟。

因为最近准备将张国焘的事收尾,查阅了不少相关资料,顺带也回顾了一下西路军的资料,再加上前段时间对共产国际和教员之间的关系做了不少研究,还回顾了一下六届六中全会。

几部分联合起来看后,结果竟对张国焘和西路军的一些事,有了新思路。

我突然感到,从1937年1月开始准备,3月正式发起对张国焘的第一次大规模批斗背后的目的,好像没有我原来想的那么简单。

这种不简单是从批斗张国焘的时间节点和处罚结果两方面的体现的。

顺着这两条脉络,我发现了一些不能写在明面上的暗流。

01

1937年3月,对张国焘的批斗,在延安正式开始了。

张国焘的错误很严重,是要批斗,但选在这个时间点对张国焘大批特批,总感觉怪怪的,有点转移注意力的味道在里面。

为什么这么说呢?

因为这个时间点对于延安来说,实在太过重要了,也实在太过紧迫了,需要处理的事情极多还急。

换句话说,我认为这个时候单纯批斗张国焘的重要性,还比不上处理西安事变后续、八路军改编和西路军的营救、答复共产国际的责难等问题,因为上述问题都事关红军生死,是当下最急迫的事。

这几件事,不论哪一件都是火烧眉毛的事,需要教员等人打起十二分精神去解决处理一系列问题和后续影响。

最关键的是,这一时期延安最需要的是团结,而不是大张旗鼓批斗一个影响力巨大的领导人。

但在这个混乱关键的时期,教员等人却偏偏先把张国焘的问题提到了前面,优先处理张国焘的问题,从逻辑上来说,是值得推敲的。

张国焘和朱老总、刘伯承等人带着红军总部,于西安事变爆发前10天到达延安的。

张国焘本人已经到了延安,其实就已经失去了大部分能量,他的错误也已经有了大致定论。

换句话说,菜已经下锅了,什么时候起火开煮,主动权全在延安这里。

清算张国焘这个事什么时候都可以开始,主要看时机合不合适。

1937年初,西安事变后续各种问题还在扯皮中,老蒋也可能会反扑报复;西路军即将失败的消息也已传来,可如何营救、减少损失的周全方案还未有眉目;延安的物质条件极为困难,红军生存问题还没有解决;关东军蠢蠢欲动,全面抗日战争一簇激发;共产国际还对中共在西安事变中的处理感到不满,等待延安一个答复。

紧急事项这么多,内外部压力都很大,明显不是一个批斗张国焘的好时机,为何却偏偏开始对张国焘展开第一次批斗呢?

问题的关键就在这里。

张国焘在《我的回忆》里说:

我又笑着对张闻天说:“张国焘已经被打倒了,用不着在这紧急关头,大张旗鼓斗争一番。"张闻天当时一言不发,后来也没有再提起这件事。接着反对张国焘的斗争就轰轰烈烈的展开了。

对于张国焘的错误肯定是要批斗的,但在何时以何种规模去批斗,却是有讲究的。

一般像这样很重要的批斗活动,时间要充分,规模要足够大,参与人数要多,讨论要全面,这样才能起到很好的教育效果,才能彻底将张国焘的错误讲明白,毕竟张国焘是元老级人物,追随者很多,党内外的名声和地位都很高。

要搞这样一个批斗会,起码要有充足的时间,党政军主要领导人员也要有时间参与,内外部条件都要成熟。

但在1937年3月下旬,在延安召开的彻底清算张国焘错误的扩大会议,却显得准备不够充分,这个时间点,周恩来等很多大员都在外面处理紧急事项,没有时间来延安参会。

就连张国焘自己也说:“召集反张国焘的斗争会议,这个会议当时虽是以中共中央扩大会议的名义召开,但实际上多数重要人物,如中央政治局委员周恩来、秦邦宪、王稼祥、任弼时等,以及董必武、林伯渠、林彪、罗瑞卿、莫文骅等主要当事人都没有参加,参加会议的二十多个人,多是抗日军政大学的学生。”

张国焘对此的解释是,他认为之所以在这个时间点批斗他,完全是教员等人想向“失意者发挥一下斗争的残忍性。”

这显然是张国焘的臆测,因为他的视野不够高。

如果要说召开这个会议是为了彻底打倒张国焘,羞辱张国焘,那也太小看教员等人了。

一来,就算不是紧急关头,在平常教员也不会浪费时间做这么无聊的事。而且在批斗张国焘前一个月,教员在给彭老总的电报里也表示:“两星期前批评国焘一电,昨日整顿纪律一电,原则上完全正确,但在措词上有一二句颇为刺目,在今天是不相宜的,请留意及之。”

这个时候教员对张国焘还用“国焘”的称谓,言语间,也表示出要压一压部队对张国焘抵制情绪的意思。并没有要狠批张国焘的苗头。

二来,虽然此次会议达成了一个关于张国焘错误的决议案,可并没有对张国焘做大的处罚,连张国焘的中央委员职位都没有取消,会后一段时间,教员还经常让张国焘去参加中央会议,没有进一步的惩罚举措,反而推举他当边区政府主席。

批斗时声势闹得很大,但锤子却是轻轻落下,典型的雷声大雨点小。

又联想到,第一次大规模斗争张国焘的主要背景是西路军即将失败,我就回过点味来了。

02

有没有这样一种可能,在这个关键时期,教员看到了他人没有看到的,潜藏在暗处的巨大危机。

此时,急需将张国焘推出来,一来当一个靶子,为共产国际和苏联挡箭,二来转移因为西路军失败而产生的悲观情绪和不利影响,三来张国焘的错误也的确要批斗。

批斗张国焘会牵扯到西路军,这很容易理解,但张国焘的事跟共产国际和苏联又有什么联系呢?

我们继续往下聊。

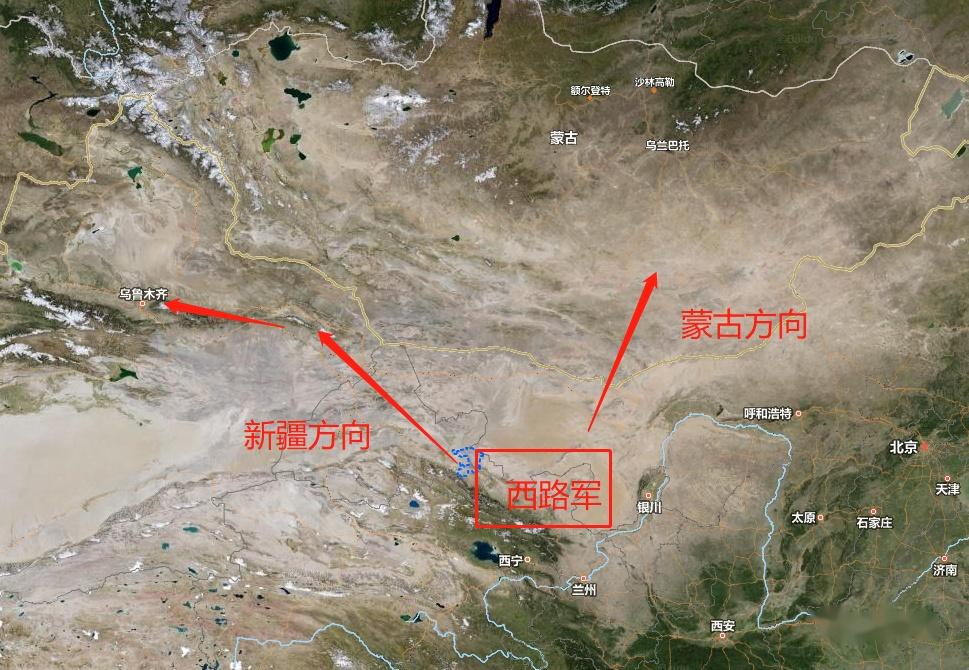

众所周知,后来组成西路军的红 5、红 9、红30军在会宁会师后西渡黄河,是为了执行中共中央及军委的《十月份作战纲领》( 又称宁夏战役计划 ) ,从宁夏方向打通国际路线,接受苏联从外蒙提供的700吨军援物资。

然而, 1936年11月3日,共产国际突然改变了主意,将军援的方向从外 蒙—宁夏方向改为新疆。这是一个极大的变动,也是要命的变动。

电报如下 :

中央书记处: (一) (二)略

(三) ……在详细研究之后,我们坚决认为从外蒙提供援助的方法是不可 能实现的。因为 ( 1 ) 在严寒和沙漠环境之下,你们派数千红军到外蒙边境护送运输是不可能的 ; ( 2 )日本飞机有对红军和汽车轰炸的可能; ( 3 )有引起日本与苏联严重冲突的可能。因此,现已决定目前不采用从外蒙援助的方法。同时,我们正在研究从新疆帮助的方法。

如果我们将约一千吨货物运到哈(密) ,你们能不能占领甘肃西部来接运 ? 并请告如何接收办法及你们采用何种具体运输方式。……

教员等人于11月8日复电共产国际说:

“从哈密输送物资的办法对于我们红军已没有用处了,这个改变已经太迟了。

已经过河的红军大约两万一千人,我们可以让他们向哈密方面前进,但要通过五千余里的路程,战胜这一带敌人与堡垒,需要许多时间,至少也是明年夏天的事情了。而且,除非你们用汽车将物资送到安西,否则要到哈密去接是不可能的。

因为哈密、安西之间是一千五百里荒无人烟的沙漠。”

从答复电报的口气中,能感到教员等人对这一指示是不满的,共产国际给出的办法,是明显办不到的事,这不是逗人玩嘛。

有关西路军的问题,我写了很多篇文章,前因后果也基本讲清楚了,但当时我们都将注意力放在了西路军是听谁命令的这一点上。

这一点其实没啥好争的,西路军在执行中央命令上有迟疑,双方之间有分歧,这是很明显的,也是很正常的,但你要说西路军背离了中央,有继续执行张国焘另立中央路子的行为,完全就是臆测。

还有人扯出了多年后发现的大印什么的,但凡动点脑子,也不会将这两件事混为一谈。

大量史料和原始电报电文都表明,西路军失败的主要原因是陈昌浩和徐向前的指挥有问题,根本原因是共产国际给的援助路线指示不对头。更别说中间还发生了共产国际指示更改、西安事变等问题,是一件很复杂的事。

但其中内情,在当时是不能直说的。

03

1937年3月31日《中央政治局关于张国焘同志错误的决议》中说“西路军向甘北前进与西路军的严重失败的主要原因,是由于没有克服张国焘路线”。

该怎么理解“没有克服张国焘路线”呢?

一般带有“路线”的错误都是指思想路线不对头,没有克服张国焘路线就是指以张国焘为代表的错误思想。

张国焘的错误思想是什么呢?

这在1935年9月的俄界会议上,已经指明了:

“四方面军的领导者张国焘同志与中央绝大多数同志的争论,其实质是由于对目前政治形势与敌我力量对比估计上有着原则分歧”。

简单点说,一场战争真打得胶着,一位决策者判断形势正在转向,可以胜利,但要小心谋划;另一位决策者却判断形势已经很明朗了,再打下去肯定输,要赶紧撤退。这就是张国焘与中央绝大多数同志的分歧点。

张国焘“丧失了在抗日前线的中国西北部创造新苏区的信心,主张向中国西南部的边陲地区

(川、康、藏边)退却的方针,代替向中国西北部前进建立模范的抗日的苏维埃根据地的布尔什维克的方针。”

那陈昌浩等西路军的领导人有没有被张国焘的思想影响呢?

肯定是有的,而且比较明显。

张国焘作为四方面军的主要领导人,为了实行贯彻自己的方针,会通过训斥、开会、文件、电文等方式,将自己的判断和见解都灌输给下属,长此以往,四方面军的干部就会被影响,慢慢就接受张国焘的思想和见解。

四方面军和一方面军刚汇合,还没来得及做一些政治工作,在形势逼迫下,就再次分兵了。

这导致,陈昌浩等人虽然已经认识到了错误,也与张国焘公开叫板了,知晓要服从中央,但思想上的路径依赖,可不是这么好克服的。

有什么样的思想,就会有什么样的行动。

决策层和执行单位之间有思想分歧,就会导致执行上效率低,沟通上有阻碍,贯彻不彻底。换句话说就是,手脚总比脑子慢半拍。

比如陈昌浩等西路军领导人,对东返命令执行不痛快,因为陈昌浩等人对向东的困难估计过大,一向东就总请求外援;却在执行西进命令则迅速坚决。

还有高台失陷后西路军东返半途而废,重返倪家营子建立“战略后方”,走上不归路。

这都说明,陈昌浩等人的确受到张国焘思想的影响,在敌我力量对比和政形势的判断与中央有分歧,下意识的不想到河东与老蒋直接对抗,想要往西走,在河西建立根据地。

这一点从1937年2月24日20时徐、陈致中央军委的电文中,就能看出:“究竟战略后方是否此地,究竟战详情前途是否存在,如果甘北必须占领,战争前途不免,即望实现此议。”

陈昌浩等人很想在河西建根据地,很期望河东的红军能来河西,不看好红军在陕甘宁边区的发展前途,一直想避免与老蒋的大军硬碰硬,行动上下意识的就要躲避,这种思想其实跟张国焘当初非要南下的思想是一脉相承的,都是想逃避。

一旦中央给的命令与这种思想有严重分歧,西路军在执行上就会出现犹豫,下不了决心,执行力度上会打折扣。

所以说“没有克服张国焘路线”是造成西路军失败的内在主要原因,是完全站得住脚的。

但这里不能将张国焘路线和张国焘本人划等号,一个是思想路线,一个是大活人,是两码事。

上下思想存在分歧,没能克服张国焘路线是西路军失败的原因之一,但并非唯一原因。

西路军的成立和目标制定,都是基于共产国际的指示,结果搞到一半这个目标却突然没了,核心方向没了,却又没有一个新的核心方向确立起来。内外部环境又如此恶劣,不出事都怪了。

西安事变发生后,西路军又需要配合延安对西安事变的处理,根据西安事变发展态势和国军动向,听从延安指令,牵制部分河西敌人,防止国军的突然报复。

渡河后的核心目标被共产国际单方面更改了,结果又好巧不巧的赶上了西安事变,搞得进退失据,又加上没有老练的核心人物领导坐镇,外加四方面军渡河时被分兵了,情况极为复杂,一系列原因叠加在一起,才造成了这一悲剧。

这些事不论哪一件,对于棋盘上的棋子来说,都是不可控的,谁要是有能力在这么复杂的局势下,在这么多突发事件下,还能搞阴谋,那可不是一般的厉害,小说情节都不敢这么编。

很多时候其实就是被逼无奈,被现实推着走,尤其是红军初到陕甘宁那段时间,形势就更为复杂急迫了,老蒋根本不给你细细规划的时间,军情一日三变,都是走一步看一步。

谁都不想看到这一悲剧发生,但革命不是在自家的后花园玩耍,不是你想怎么玩就怎么玩。

只要做过详细查证,有从多角度看问题的能力,就能明白不论是有意失败论还是造反论,从前后逻辑上看,从事实上看,都根本说不通。阴谋论固然有极大的吸引力,但也不能什么都往阴谋论上套。

04

那共产国际那边为啥会出现这档子虎头蛇尾的事呢?

说白了,就是因为苏联的利益和中共的利益出现了分歧,苏联想牺牲我们的利益去满足苏联的利益,结果中共还被蒙在鼓里,不知道内情。

就算一开始就知道了内情,其实也没啥好办法。

当时西路军成立的主要目的之一是打通国际,想通过西北的国际通道,获取苏联给的军事援助。

前文也提到,共产国际最后给出的获取军事援助的路线和获取方式,实在有点扯淡。

就算西路军完成了自己的军事目标,没有后顾之忧的去新疆领取军事援助,基本也是不可能的事,因为这中间要穿越千里无人戈壁,况且还没有车辆运输,这怎么拿?

可共产国际的指示是至高命令,私下可以有异议,但没有人敢直接反对,那时中共都是为共产国际马首是瞻,就连教员那个时候也没有对共产国际怀疑过什么。

当时教员等人也对这个问题,向共产国际发了电报,很委婉的说这个军事援助的路线,我们办不到。

尽管表示了质疑,可怎么也不可能想到,更不可能意识到,苏联可能会利用我们,在特殊情况下会牺牲我们的利益,去达成自己的目标。

从长征路上就开始说要给我们军事援助。

红军也将翻盘希望都寄托在苏联的军事援助上,一直想办法打通国际通道,主力会师后,筹备宁夏战役计划主要还是想占领西北,打通西北国际通道。

当时的日子实在太难了,随时都有可能覆灭,实在想不到可以活命的法子。

只能无条件信任共产国际和苏联,就一门心思的,想着打通通道,拿到苏联给的军事援助,就能彻底解决红军的军事危机,结果最后连一颗子弹都没有见到。

共产国际一开始的确想给红军军援,因为陈云都亲眼看到援助的军事装备了。

但之后情况发生改变,1935年希特勒公开扩军计划,1936年初希特勒又悍然宣布废除《洛迦诺公约》,公然将军队派到非军事区。

希特勒是最反共的,他的种种行动,让斯大林不得不提高警惕,加上当时关东军也是蠢蠢欲动。

故此,组织中国抗日力量这个事,优先级就被苏联提的很高,变成一件异常重要,关乎苏联国防安全的大事。

1936年苏联和老蒋私底下在谈合作,想让老蒋牵头抗日,解决苏联远东的军事安全问题,为了表明自己的态度,苏联方面也就暂缓了对红军的援助,但这件事又不可能直接跟教员等中共负责人说。(共产国际和苏联要分开来看,他们互有影响,但不能将他们各自的意图混为一谈)

05

共产国际、苏联因为中国抗日的问题,与延安的利益产生了分歧,分歧对很多事都造成了极大影响,军事援助和西路军是一件,西安事变又是一件。

在西安事变期间,据张国焘在回忆录说,事变发生后,中共高层有个基本共识:要是让老蒋活下去,无异于养虎为患。

有人主张要将其公审,然后枪毙,有人主张要将他关起来,作为人质,逼迫南京政府抗日,让西安取得军事上的优势。

从其他当事人的回忆录中,也可以看出,虽然对如何处理老蒋有争议,但刚开始的确没人主张要释放蒋介石。

这里其实是一个大坑,因为延安高层一开始对老蒋的处理方案,跟之后共产国际的指示基本是相反的。

一个要杀,一个要保。

西安事变事关苏联国防安全,斯大林对西安事变是很重视的,事变发生后没几天,延安就收到了莫斯科回电,大意为三点:

1、肯定西安事变是日本阴谋所制造,并说张学良左右和他的部队里,暗藏着日本间谍,利用抗日的口号,制造中国的混乱。苏联决不能听之任之,并表示反对。

2、中国当前急需建立全国性的抗日民族统一战线,要团结,不能搞分裂。并说明张学良不能领导抗日,中共也没有足够力量,如果老蒋回心转意是个不错的抗日领袖。

3、延安应该争取和平解决西安事变,并利用这一时机和老蒋进行谈判,达成一些条件后,就要释放老蒋。

1937年12月,王明回国后,曾解释过这封电报的由来,大意是说斯大林与他交谈,老蒋虽然是个可憎的人,但他是中国唯一有希望的抗日领袖,在抗日背景下,老蒋可以是我们的合作者。

但莫斯科给出的指示,与中共此前的计划有很大分歧,这就给教员等人造成了很大麻烦,计划都被打乱了不说,莫斯科那边的态度一百八十度的大转变,很多事情都不好交待了。

如果解释不好这件事,很容易被扣上一个反国际的大帽子,扣上这个帽子 是什么下场,看看李立三、瞿秋白等人就知道了。

宋庆龄后来回忆:“曾替斯大林转过一封很凶的电报给延安,内容是要求中共必须(对张学良)施加压力放蒋”。

在西安事变期间,共产国际和苏联的露骨表现,估计让教员等人大吃一惊。

怎么都没有想通,为何共产国际和苏联不站在自己这一边,却站在老蒋那一边,前后表现如此不一致。

明明,张杨共三方策划的西北国防政府计划已经通报给共产国际了,就连张学良入党请求的机密都发给莫斯科审批了;

明明共产国际是知道这些事情的,为何西安事变事发后,苏联却一口咬定西安事变是日本的阴谋?

现在想不通不要紧,只要明白“共产国际就是天”这一点就行。

苏联《真理报》还对外发表社论,“(张学良)其目的乃是阻止中国之统一,破坏日益高涨的人民抗日运动……实际上则助日本使中国分裂。”

苏联的发声,基本就给张学良的性质定了性。

这个性质还是挺严重的,谁要是撇不清,沾上了,谁就在共产国际那里有了政治污点。就算共产国际不知晓内情,暂时不算账,但架不住有王明这样的人打小报告啊。

所以这件事,必须得有一个对共产国际的合理交待。

当时开会时,就属张国焘喊得最欢,叫得最凶...

06

西安事变对外得有解释,而西路军失败对内也得有解释。

从西安事变和西路军,很多迹象都表明,在斯大林和老蒋的私下协商里,红军的利益可能也是交换筹码之一。

起码教员等人明显认识到,共产国际和苏联并不是完全站在中共利益这一边的。

西安事变因为知道内情的人不多,对将士们还算好解释,但西路军失败这件事,就不能不给个交待了。

这多人牺牲了,这么大一股部队被成建制的消灭,是从未有过的事,这个事要是解决不好。将会引发很大混乱。

关键西路军这个问题根本就不好深究,一旦深究,怎么都避不开打通国际通道拿军事援助这件事,西路军成立原本就是以共产国际指示为基础的。

避不开这个事,就无法解释共产国际和苏联在这件事前后的各种反应和指示。因为经过西安事变这一闹后,共产国际和苏联偏袒老蒋的立场是很明显的。

再深究下去,就要找共产国际和苏联对峙了,而陈昌浩的帽子还不够大,背背执行上的责任还行,再深一点就不太行了。

这个猜测是很可怕的,一旦引起联想,引发讨论,那延安上下的信心就将彻底没了。

红军长征最大的信心来源是什么?不就是来自共产国际和苏联给的军援承诺和支持嘛。

好不容易完成了两万五千里的长征,大家都期待以后的日子会更好,武器会更新换代,飞机大炮等该有的都会有,结果这个时候西路军失败了,苏联给的军援也没了,老蒋的大军也围上来了,随时都有覆灭的危险。

这个时候要是大家联想到,共产国际不是完全支持我们,老大也可能靠不住。

再放开讨论西路军失败的事,革命悲观情绪将彻底被激发出来,那就彻底完了。

人心散了,队伍就不好带了。

但西路军失败这么大一个事,瞒是瞒不住的,只能想办法引导舆论方向,将争论的角度和方向放在一个可控的范围里,既能让大家的情绪有一个释放和转化,也能转移大家的注意力。

批评张国焘路线的错误,还能起到一定教育作用,搞好团结。

所以在1937年3月下旬,在西路军失败的结局不可扭转时,将张国焘提溜出来,就显得很有必要了。

在这个节骨眼上,也只有张国焘的事才能有这么大的话题性和正当性。尽管对张国焘的问题,共产国际再三强调,要团结,这个时候不适合搞批斗。

但事不由己,箭在弦上,不得不发了。

07

对张国焘开出第一炮的是凯丰。

凯丰洋洋洒洒写了一万多字的报告,总结了张国焘十几条错误,然后在会上将张国焘骂的狗血淋头。

当时凯丰是管宣传口的,他又召集了不少次小规模讨论会,让主要干部都知道了张国焘犯了哪些错误,然后这些人又回去了,传播给更多人。

弄了一段时间后,下面的人,基本上就都知道了张国焘犯了哪些严重错误,延安批斗张国焘错误的气氛是越来越热烈。

西路军失败的悲伤情绪,也被转化成了对张国焘的批斗热情。

尤其是那些刚到延安抗日军政大学没多久的各地干部和年轻学生们,大家伙就在一起讨论,光讨论还不够解气,还要找人进行批斗。

张国焘那段时间,日子不好过,走到哪都有人指指点点。

张国焘在自己的回忆录中,也表现出了对凯丰的极大不满,说“身材矮小的凯丰,无论做事或写作,都显得极为低能,却自诩为党内斗争专家。”也从侧面说明凯丰的工作确实起到了很大效果。

同仇敌忾的气氛营造起来后,的确能快速统一群体的思想,但坏处也显现出来了。

张国焘只有一个,还经常不露面,而红四方面军在抗大的干部却很多,激起的怒火无处宣泄,批斗的范围就逐渐蔓延到了这些干部身上,替张国焘挨了骂。

有人愤愤的说:“在张国焘手下当差,真是投错了娘胎!”

红四方面军的干部被整的太厉害,各个都是一肚子委屈,最后闹出一个许世友拖枪逃跑案,涉及几十个原红四方面军中高级干部。

逃跑的行为虽然过火了,但情有可原,而且教员定的调子也是为了打张国焘这个靶子,并没有想把事情搞大,最后这群人接受审判,有的被判关禁闭一年有的被判关禁闭六个月不等。

但凡延安高层有一丁点清算张国焘老部下的意思,这些人一个都活不了。

当年张国焘在鄂豫皖苏区时,要是碰到了这档子事,就算是有一百人,也不够他杀。

更别说,事后教员亲自去关押处,看望许世友等人,多次跟许世友等解释,给予他们信心。

批斗张国焘这件事过后没几个月,当年7月份,延安就撤销了对许世友等人的禁闭处分,到了1938年1月,还撤销许世友等的党内处分。

还有西路军失败后,归来的将领战士们,依据归来的时间异同,都给予了不同安置,晚归的在排除奸细等嫌疑后,也都得到了妥善处理。

至于张国焘本人,经过一番批斗后,除了挨骂多一点,也没有掉一块肉,中央领导人的位置依旧还在,会议也都邀请他参加,开会时依旧做高位。

而且在此期间,教员为了安抚张国焘,还曾现身说法,说自己参加革命以前,曾三次被开除中央,受过八次严重警告。劝张国焘看开一点,不要在意这些骂声。

这一点,张国焘在自己的回忆录中也有过描述,但他对此的解读是“伪善”。

只能说,张国焘这个老机会主义分子,的确很难理解教员的高度和胸怀。

从批斗结果上来看,张国焘虽然犯了分裂中央的严重错误,但也就是批评的音量高了一点,姿态摆足了一点,并没有什么严厉惩罚,中央领导人的位置还在。各种重要会议依旧有张国焘的位置。

板子是高高举起,轻轻落下。

所以我说,这个时间点将张国焘提溜出来,有点转移注意力的味道在里面,并不是真的要将张国焘彻底打翻在地。

08

正式批张国焘前,延安专门给共产国际发了一封电报(64号电),大意是我们已经对张国焘的错误定性了,要开会讨论,定一个决议出来。

3月23日正式开始批张国焘,结果前一天共产国际发来电报说:

“我们认为,无论如何现在不宜就张国焘以前的错误作出专门决议并就此展开讨论。要千方百计避免激化党内关系和派别斗争,时局要求团结党和红军的一切力量来对付敌人,并有必要准备齐心协力地反对无论来自何方的对红军的打击。”

“建议今后不要再让共产国际执委会书记处实际上面对已成既成事实的这类问题,这一点从你们要求在一天内作出答复就可以看出来。”(《共产国际、联共与中国革命档案资料丛书》)

从这封电报,其实就可以看出来,正式讨论张国焘的错误是一个比较仓促的决定,延安就张国焘问题达成共识后,就给共产国际发了请示电,还要求一天内答复,说明心情很急迫,希望抓紧落实。

而且在共产国际的视角里,当时红军的处境的确十分危险,需要千方百计避免内部矛盾激化,要保持高度团结,才能应对可能来自各方的打击。也并不同意这个时候批评张国焘。

但延安这一次并没有听从共产国际的指令,而是顶着压力,坚持要将生米煮成熟饭。六届四中全会过后,中共还没有出现过直接与共产国际指示对抗的情况,是比较反常的。

这也进一步佐证了我的观点。

按照正常的逻辑,这个点单纯批斗张国焘的确不合时宜,内部条件还很不成熟,外部还有极大的威胁。

换句话说,批斗张国焘的错误自然很重要,但在1936年前后,从时局的紧迫情况来看,这件事的优先级还不够高。

所以在这个时候将张国焘提溜出来,绝不是教员无聊到要对一个失意者发挥斗争的残酷,大概率是另有所指。

正如我前文分析的,之所以违反常规的,顶着共产国际的压力,冒着红军覆灭危险的巨大风险,牺牲宝贵的时间和精力,也要在这个时候批张国焘,是另有所指,主要有三方面:

- 一为避免西路军失败后深究到共产国际和苏联,掩盖双方的裂痕,以免动摇红军的基础。同时也给西安事变在党内的争论画上一个句号,对莫斯科有所交待。

- 在这个点戳破双方利益的分歧极不理智,坏处极大。虽然迟早要捅破的,但不是这个时候,六届六中全会过后,才是干这件事的时机,那个时候的教员,一定会让这些“天人”们大吃一惊;

- 二是减轻西路军失败造成的影响,避免悲观情绪蔓延,通过大规模批斗张国焘的错误来转移大家的注意力,以保持部队的凝聚力和团结。同仇敌忾是最能凝聚人心的方式,也是转移大家注意力的好方法,尽管会有一些后遗症;

- 三是批斗张国焘路线的错误,可以让各级指战员从思想上,认识到张国焘路线的危害,从而起到教育警醒作用,也为后面的工作开展奠定基础,打开局面。

如果我的分析不是特别离谱,还算摸到了一点门道,那我只能说政治斗争远比我们想象的要残酷无数倍,革命要想取得成功,空有一腔热血是远远不够的,还得有做事的手段和本领才行。

通过这件事可以看出,教员的政治智慧不是一般的高,一石好几鸟不说,还充分发挥了张国焘的余热,让各方大佬都没有察觉,将事情走向控制在一定范围内,真乃神人也。

那难道张国焘挨了骂之后,板子就不打他了,事情就这样算了吗?

自然不是。

恶人还须恶人磨,张国焘的“好日子”还在后面。

PS:欢迎关注同名公号:躬行客。公号更新文章比知乎要多一点。本篇文章是对“为什么在1937年3月这个十分紧张的关键时期,发起对张国焘的大规模批评,究竟是单纯的批评,还是另有所指?”的一点个人分析和想法。

点 击 下 方 名 片 可 关 注 博 主

- 【04毛选笔记】湖南考察一趟,毛泽东遇到了两位“小人物”

- 党史84 | 为什么是毛泽东?(深度)

- 【03毛选笔记】毛泽东写《中国社会各阶级的分析》,是想给哪些人看?

- 党史83 | 毛泽东发表《论持久战》,王明不服气,作黑诗一首泼脏水

- 【02毛选笔记】:不知你们发现没有,毛选里的文章都有两个鲜明特点

- 唯物视角:原生家庭是如何影响你的?

- 党史82 | 以洛川会议为例,探究毛泽东是如何分析解决问题的?