怎么样保持每天看文献?

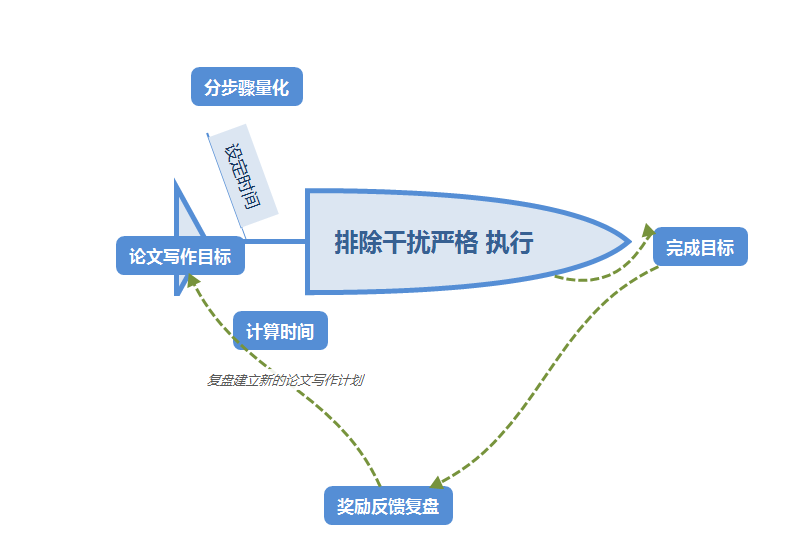

阅读文献一定要和奖励机制挂勾

我画了一个思维导图,

只为各位同学生活中能做到知行合一:

例如读一小时,喝杯奶茶,

坚持三天,买块巧克力,

因为一开始读,因为是新手

是极其不容易推进的,

半个月之后就能熟能生巧。

科研大牛们读文献主要从以下几方面入手:

- 原文作者: 了然 二知了

- 原文出处:阅读文献的心得体会-搜狗网

- 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MTU0Njg1MQ==&mid=2247491614&idx=1&sn=6e5b2e09883b219f829d0020247f56a4&chksm=eba53912dcd2b00481c518def16e41bf684878cb0b5626454a8d59b780ddb15fe9d628d33e3c&token=1352042931&lang=zh_CN#rd

一、关于读文献的心得

读文献的实质:teach yourself,也即是自学。但是中文“自学”字面意义上没有反映出阅读中的一些关系。teach yourself,谁teach?第一反应当然是自己教自己。我看更准确地说应该是,作者教你。

这怎么是可能的呢?作者不在你身边,你只是和他的文字打交道,“他”如何教你呢?根据个人的阅读经验来看,阅读的过程似乎是两个人之间的对话,作者和自己的互动的问答过程。在这里,我更愿意承认在阅读的时候我们的个人人格实际上“分裂”为了两个人,一个代表作者,一个代表自己。

当“自己”不懂的时候,通过文字去努力理解作者意图的时候,实际上就是自己努力变成“作者”的过程,试图从作者的角度去思考,去回答“自己”的问题。这样,阅读就是“自己”努力地去“移情”成为作者从而教会自己的过程。

因此,我们在阅读的过程中,始终要有一个“作者的意识”,始终要考虑和琢磨作者为什么要这样写而不要那么些,他当时的意图是什么?他当时心里是怎么想的?为什么?这应该是通往作者心理的不二法门。

二、文献至少要读三次

“数学书有两种,一种是看了一页就不想看下去的,一种是看了一行就不想看下去的”,杨振宁曾这样讲过。这大概也是不少学科文献阅读的感受。事实上,万事开头难。我个人的阅读经验经常是这样的:第一次努力读下来,可能只懂了全文的1%,读第二次大概懂了5%,可是第三次我大概就懂了30%。也就是说理解的程度是随次数增加而指数增长的。

所以说如果一篇文献你没有(认真地)读过3次,你是没有资格说难的。许多人常常只读了第一遍以后就觉得难读不下去放弃了。我相信他如果再读上两次,他可能就不这么认为了。“今天很残酷,明天更残酷,后天会很美好,但绝大多数人都死在明天晚上,却见不到后天的太阳,所以我们干什么都要坚持!”马云的说法和这里“文献至少读三次”有异曲同工之妙。

三、非名作不读吗?

首先应分清楚著名作品和经典作品的一些区别。在科技文献中,经典作品应该属于一个领域相对基础性的优秀作品。著名作品常常是指一个领域里程碑式的作品,比如代表着前人几十年研究而最终被攻克的某难题的文章,或者横空出世的某一新理论等。

从这里的区分讲,经典文献是那种写的很仔细,可以用来打基础,进入某一领域必读的优秀作品。反之,著名作品常常很艰深,就不一定是要非读不可了,特别是在个人能力还不足以做到的时候。这时候我们该怎么做呢?

四、选择适合自己的文献

每个人都应该根据自己的现阶段的水平和能力选择合适的文献。过于强调阅读“著名”的文献常常可能适得其反,打消科研的积极性。选择合适的文献并不是单指选择同一水平的文献,更要尽可能分出层次,以期可以一步步到达最终理解“著名”作品的程度。那么如何选择呢,下面讲几点个人体会。

读“著名”作品作者的学生的文章。他们的学生由于能得到亲身指导,耳濡目染,更能体同身受理解老师的想法。同时你的难点可能也是他们的学生同样曾碰到的难点,这样你就可能从他们的文章看到他们是如何理解的,这样就更容易学会。总之一句话,学生的水平通常比老师差,但有条件很接近导师,因此阅读学生的作品无疑是通向名著的一个途径。

阅读作者早期的作品。通常一个人的作品会反映出来他思想发展的轨迹:从简单到复杂,从具体到抽象。文风也会越来越简约和凝练。后期的作品虽然更趋成熟,但同时理解起来会更困难。这时候不如逆着来,更容易跟得上。同样的思路,读别人的博士论文也是一个循序渐进的方法。具体就不分析了。

五、那么如何真正的,而不是假装的理解了呢?

前文的基本观点是读文献过程是努力试图从作者的角度去理解文献的过程。在这个过程中,我们的想法也常会不知不觉地被作者的思想所“绑架”,成为作者的“代言人”。

我们常常会遇到这样的情况:有时候觉得自己把一篇文章看的很懂了, 对其中的各个细节都掰扯的很清楚,但当脱离论文给别人解释的时候,别人一问问题,就不知道怎么回答了。或者也只是凭着记忆说出作者的解释,而非自己消化过的解释。所以说我们需要从文献中走出来, 从作者的影子中走出来。

那么如何从文献中走出来呢,我认为就是如费曼所说的,通过独立思考在我们的大脑重新创造出作者要表达的思想。这里的“创造”有如下两层含义。

能否创造是检验是否理解的一个重要标准

读文献的时候, 就像看戏。从一开始就已经不知不觉的被作者带入了作者设置的情境当中,也就不可避免的会被作者牵着走。当我们对论文有了基本的了解以后, 我们就要放下论文。常言说的好,功夫在诗外。同理,理解文献是发生在不读文献的时候。这样的时候可以是:

“以卖促学”的时候。就是与合适的人讨论自己学到的东西。合适的讨论者主要指那些愿意学习你正要讲的东西,并且还会不时的提出问题的人。在这种交流中,你也要尽可能降低身段,不要因 为对方问了一些太初等的东西,就觉得讲下去没什么意思。

讨论的过程,双方平等的心态很重要:既愿意问,也愿意回答。在讲解的过程,你也会发现你自己不理解 的地方,这样就会催进你独立地思考。

“内省反思”的时候。现实中,找到合适的讨论者并不容易。中国的教育不鼓励提问,再加上人情面子问题,不懂者常常不愿意提问,反而以恭维来取代提问,这样就阻塞了交流的进行。因而内省反思就也变得更加重要,而且也现实一点。

“内省反思”主要是指脱离论文的情形下,在闲暇的时间里,在自己脑子里独立地重构出论文的结果。具体一点儿说:

要在闲散的时间进行。特别要选择在”无法面对”论文的时候,这样才强制你独立地思考(当然对于意志力特强的除外)。比如在中午去吃饭的路上,回家的路上,旅行(坐车)的路上,睡觉前或早上醒来的时候。总而言之,是各种手边上无法看到文献的时候。

要有明确的目标。这段闲散时间里,自己要尽可能明确在要想清楚一个什么问题,要搞明白一个什么难点等等。

发现那些“唐突”的或“缺失的”中间步骤。在我们独立思考的过程中,要慢慢地想问题是怎样表述的,为什么会有这样的结果存在,问题的难点是在哪里,为什么难等等。在这个时候, 我们不可避免地去回忆作者的思路和解决方法。这个过程很重要。

在回忆的时候,一定要注意那些自己感觉到很“唐突”的中间步骤。这些地方一般你不理解或者理解不到位的地方。对这些唐突的地方,要尽可能用自己的方法去理解或补上缺失的环节。即使你最后还是没有想通,但事实上你已经进步许多了:当你下次再翻开论文时,你的理解就更有针对性,而且读起来也容易很多了。

六、为了理解,我们需要创造

理解有两种方式。一是还原论的方式,把未知的事物通过分解变为熟悉的事物,从而理解他们。这个过程依赖于你现有的知识结构。知识结构就像一个无限大的容器,只要形状合适,你可以无限制往里塞相同的东西。许多情况下,你遇到了不懂的知识,只是由于你没有辨认出对应的存放容器,一旦辨认出来,就可以简单地放到现有的知识结构当中。

另一种方式是通过调整/改变知识结构来达到理解。越是新颖或者具有原创性的东西,就越说明他们有着不同于现有的认知方式。这时候的困难常常并不是来自于知识 储备的缺乏,而是缺少与认识事物相匹配的认知方式。新的认知方式常常是无法放到已有的知识框架中的。这个时候就常常需要做绝对的加法,a priori(先验,推理的), 增加这样的知识框架。

这种情况常常发生在,当你进入一个新的研究领域时候,或者需要理解某个原创性的工具/想法。在这种情况下,我们要有意识放弃那种还原论想法,主动去接受这些新的假设,承认他们的合理性,然后在这个基础出发去理解其他的事物。

这方面最典型的例子就是20世纪初量子力学的建立过程中,诸如波粒二像性、能量的不连续性、测不准原理等等。事实上,这甚至成为了物理学家们一个指导原则:如果一个新的现象无法按照已有的理论去解释,那么就把该现象抽象出来作为基本的假设,然后在此基础上建立一套新的理论。当然也有走不通的时候, 比如挑战能量守恒定律的玻尔。

总而言之,创造是文献阅读中必不可少一个部分。最后希望这篇博文能帮助大家加深对费曼的名言的理解:What I cannot create, I do not understand。

七、后记

这篇博文主要是基于我个人的阅读经验和心得体会形成的。但是限于我所学专业基础数学的特点,这里的心得体会对某些学科可能就没有太多鉴戒意义了。比如一位学化学的朋友告诉我说他们做实验和读文献的比例是3:1。因而大家在阅读的时候对于这一点要有清楚的意识。

八、阅读文献软件篇

(一)手机篇

- 原文作者: 苏姗 科研论文时间

- 原文出处:研究了 10+ 款笔记软件,阅读文献最好用的还是它…-搜狗网

- 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1665293761&ver=4093&signature=Y2FOfChhtVv7-skm2oHB-LGLBu0UpHhx8fdg6DjUwXHmyHX3nfiLKQP-Kw2sSokGSRxEr5qMhTmPIWtFqmPKZh8qAzFrIxSV2FSF2QYuPC0wIdoFgN*97g0KD-o5rZeJ&new=1

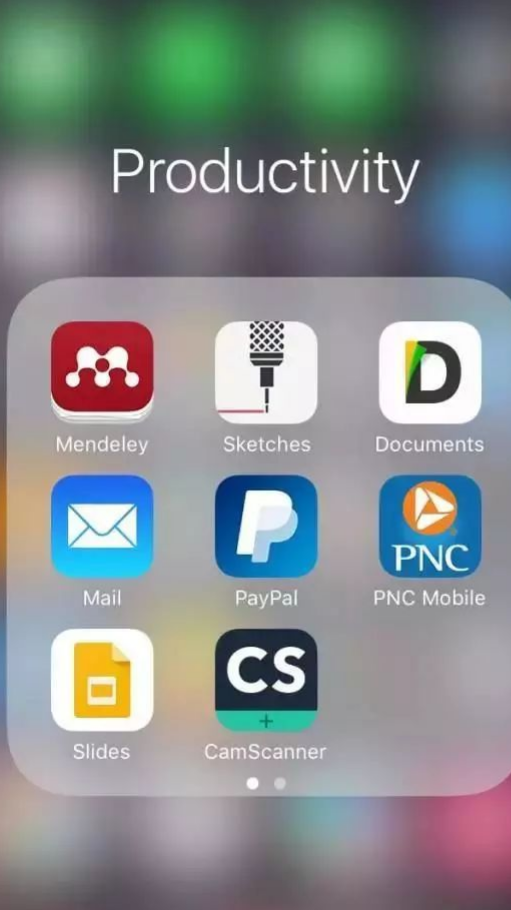

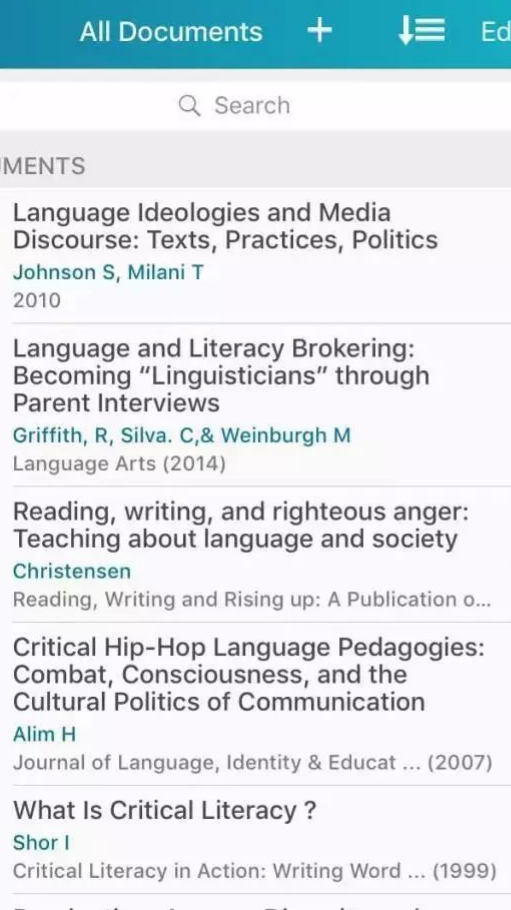

endeley是一个pdf阅读器,是广大硕博学生读文献、写literature review和annotated bibliography的好伙伴。我推荐它主要是因为下面这四大功能:

- 做笔记、划重点;

- 文献归类整理,建立sources collection;

- 自动生成formatted citation,轻松搞定reference;

- 电脑手机同步

还在苦恼文献杂乱无章? 还在手打citation调格式?写一篇literature review要从茫茫pdf文件海洋中挑出要引用的sources?朋友,你需要Mendeley。

1

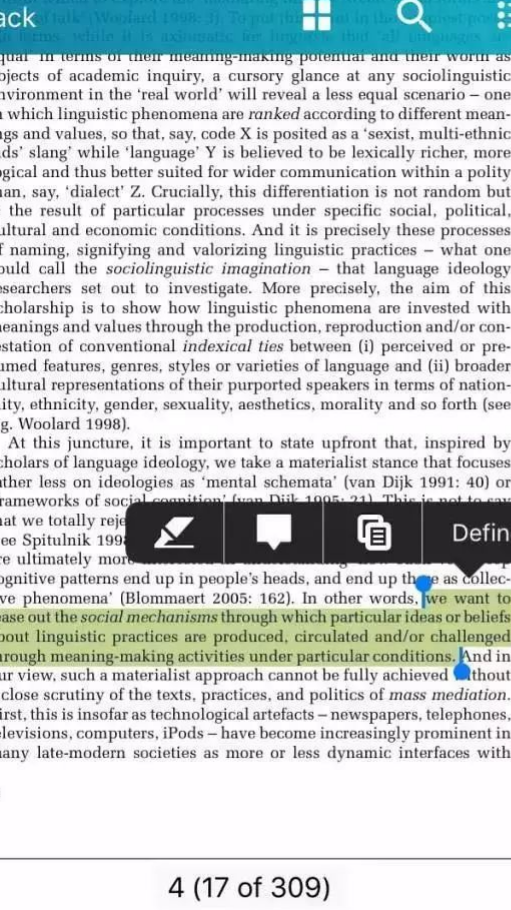

做笔记、划重点

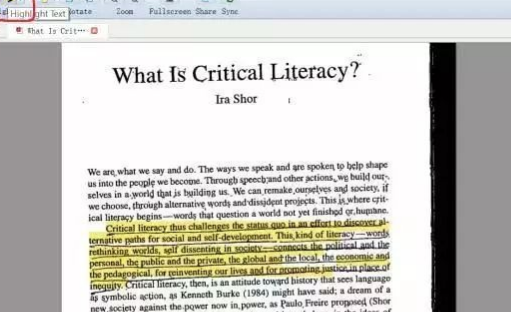

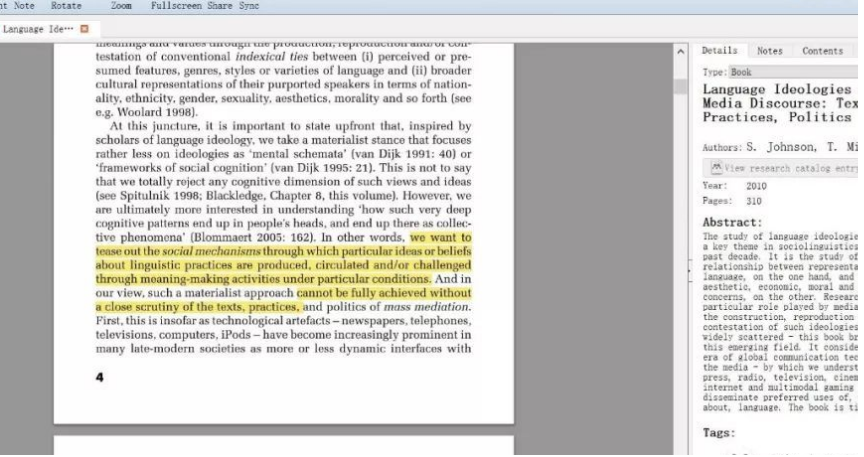

这个跟Adobe pdf一样,没什么好说的。我截图演示一下。

2

文献归类整理,建立sources collection

所有用Mendeley打开过的文件都会被纳入库中。如果需要,可以建立不同的文件夹,分类整理不同的文献。这样就相当于把已有文献汇集为一个语料库。查找时,只需用右上角的搜索功能就可以通过关键字轻松找到相关文章。比如我在我的所有reading中搜critical literacy:

3

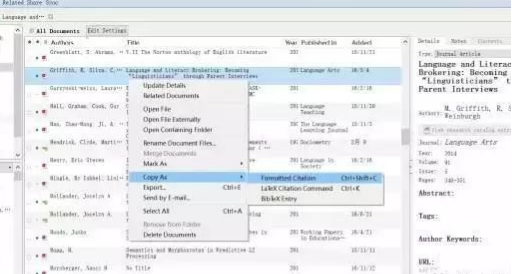

自动生成formatted citation,轻松搞定reference

这是我最推荐的一个功能。今后写论文citation不用愁!

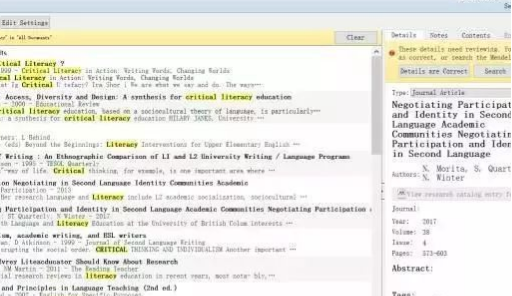

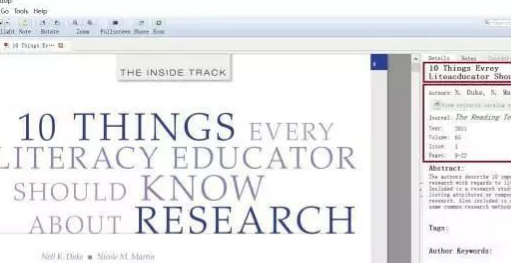

用我的Mendeley做个例子。比如我想引用这篇文章,首先在右侧信息栏把文章类型、标题、作者、期刊信息全都检查和编辑一遍。

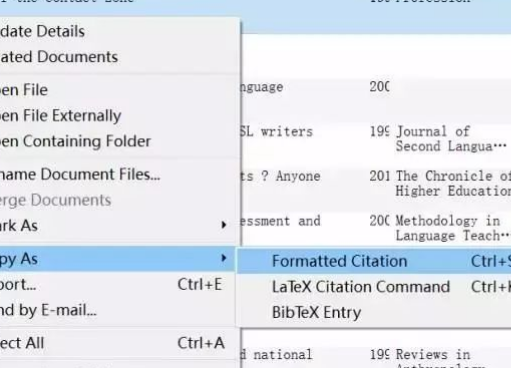

编辑检查完毕以后返回文献列表,右键选择Copy as Formatted Citation,就自动复制到粘贴板上了。

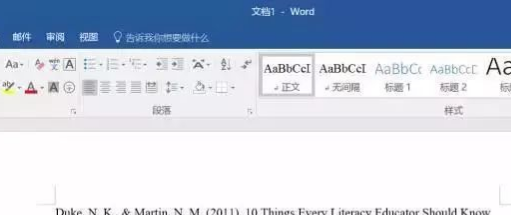

这个时候打开word文档,点击“粘贴”,带格式的reference就粘上来了。作者的姓、名、缩写,年份,文章标题,期刊的标题、期号、卷数,页码,段落悬挂缩进两个字符,全都有了(有的期刊有doi number,最好也附上)。是不是神器! 拒绝浪费不必要的时间在调格式上。

当然我是已经在设置里面提前设置好了APA格式,还有MLA、Chicago格式可以选,可以说满足了各个专业的要求。

再举个有doi number的journal article的例子:

严格来说,APA格式要求把doi number写成上图所示“doi: xxxxx”。但有时候Mendeley的citation会以网址的形式“http://doixxxxxxx” 出现,当然这个很简单,手动删减一下,保留那一串字母数字就好。

再举一本书的例子(啃过这本书的同学在哪里?!):

当然,一切的前提是一定要确保Mendeley右侧信息栏的各种信息是编辑好的。有时系统自动识别的信息会有错,要反复核对作者名字、期刊、书名、出版城市、年代、页码等等。

还有,一定要选对type!!!是journal article,还是book,还是book chapter,格式是不一样的。

如果是journal article,一定要标好期刊名称、期数、卷数、页数、doi number。

如果是书,一定要标好出版城市和公司。

如果是chapter,一定要注意章节作者和全书作者,章节标题和全书标题,还有章节页码。

4

电脑手机同步

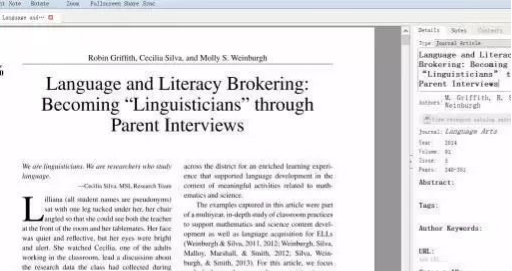

只要注册账号,所以记录都可以实现电脑手机同步,可以随时随地查文献、讨论文献。比如这篇文章,这是在电脑上:

我打开手机:

笔记都在。而且手机也可以划重点、做记号。是不是很方便呢?快来用起来吧!

(二)ipad阅读文献篇

- 原文作者: 苏姗 科研论文时间

- 原文出处:研究了 10+ 款笔记软件,阅读文献最好用的还是它…-搜狗网

- 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1665293761&ver=4093&signature=Y2FOfChhtVv7-skm2oHB-LGLBu0UpHhx8fdg6DjUwXHmyHX3nfiLKQP-Kw2sSokGSRxEr5qMhTmPIWtFqmPKZh8qAzFrIxSV2FSF2QYuPC0wIdoFgN*97g0KD-o5rZeJ&new=1

最近,研二的师弟跟笔者大倒苦水:这段时间憋在宿舍看了不少文献,回忆起来却:马什么梅?什么冬梅?马冬什么?

笔者细问一下才得知,师弟确实下载了不少文献,但都是泛读,每篇文章扫了几眼就 pass 掉。这样就算每天看几十篇,感觉自己看了不少,却回忆不起来几个单词。

本着照顾师弟的原则,笔者找到了症结所在。

文献的阅读需要泛读+精读,二者结合才能提高阅读的效率。泛读的目的一是增加阅读量,二是在茫茫的文献海洋中找到自己需要的文献。做科研泛读是必不可少的,一定的文献阅读量可以深化自身对某个领域的认知。

但泛读也有弊端,正如本文开头师弟所反应的情况。师弟是亲师弟,so,作为老油条的师姐,笔者向他分享了自己精读文献的经验。

笔者首先拿出师弟用来压泡面的 iPad……

图片来源:师弟的桌子

APP 下载

所谓工欲善其事必先利其器,先把需要用到的 APP 下载下来,后续使用起来会巴适的很。

笔者几乎用遍了 APP Store 内各大记笔记的 APP,现将使用心得总结如下:

论文科最强,是 GoodNotes;

论手写体验及综合性能最好,是 Notability;

论画面最精致,是 Noteshelf;

论最方便,是系统自带的 Memo;

论简便快捷,是 PDF Expert;

论功能最强,是 MarginNote。

图片来源:笔者的 iPad

笔者在精读文献时习惯使用的是:PDF Expert+欧路词典。

当然你也可以选择 MarginNote,MarginNote 功能强大,还可以自动生成思维导图,笔者是一个玩不转太多功能的人(捂脸),so,选择了 PDF Expert。

Apple Pencil 的选择

其实笔者在入手 Apple Pencil 之前曾购入一款两百左右的笔,但是非常难用,除写字易断之外还无法防触碰。咬咬牙,购入 Apple Pencil 后才发现真香,不仅写字丝滑顺畅,且防触碰,因此可以左手放大需要备注的地方右手进行写字。

笔者在此提醒一下,一定要弄清楚自己的 iPad 型号,因为 Apple Pencil 有一代与二代之分,不同型号的 iPad 适配不同的笔。

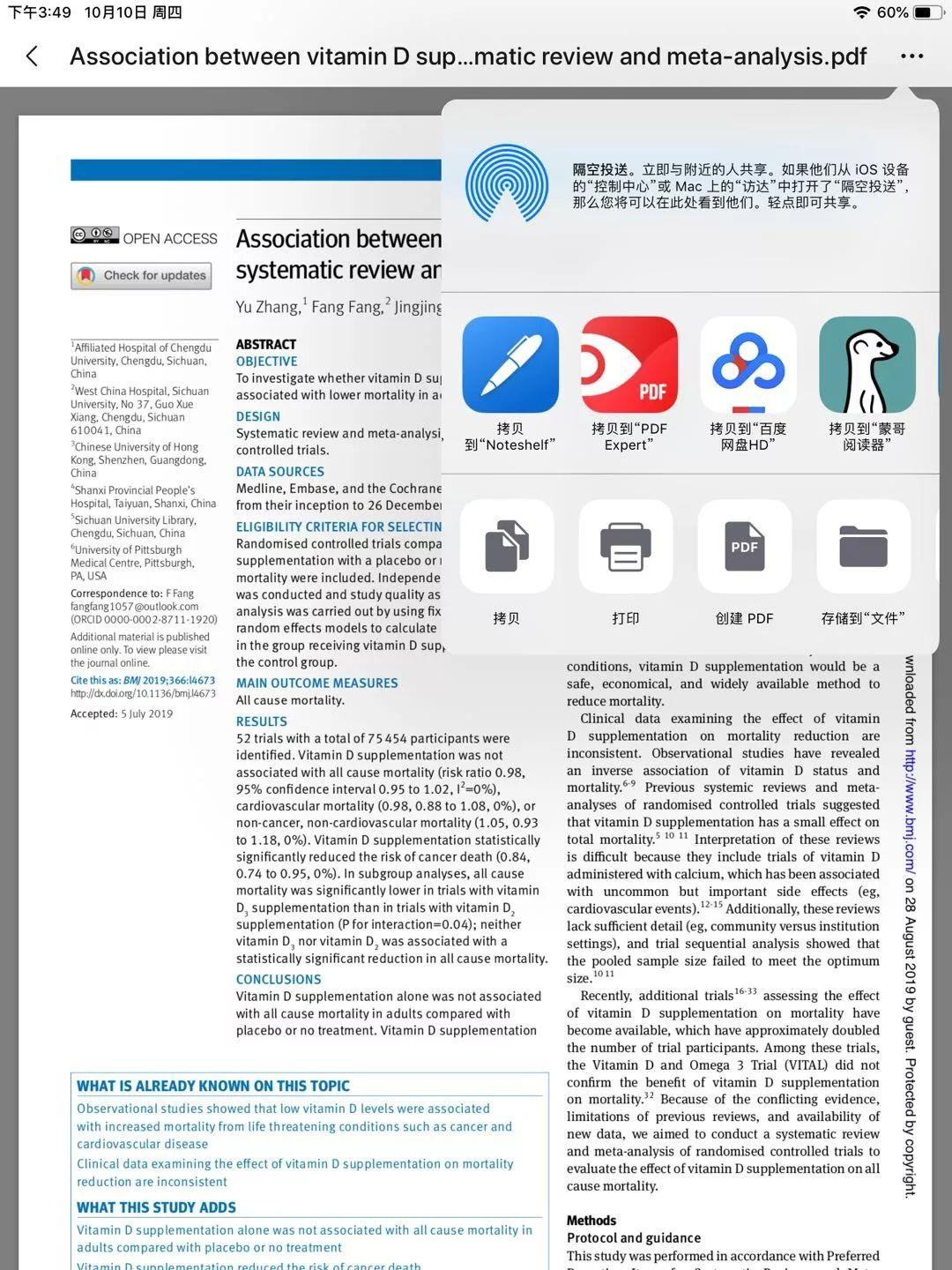

文献导入

这一步很简单,我们几乎都是在电脑上下载文献,所以与正常传输文件一样将文献导入我们的 iPad 里,笔者最常使用的也是最简单的方法——微信传输,如果文件过大,则可选择 QQ。

在 iPad 端打开文献后点击右上角选择用其他应用打开,选择拷贝到「PDF Expert」。

图片来源:笔者的 iPad

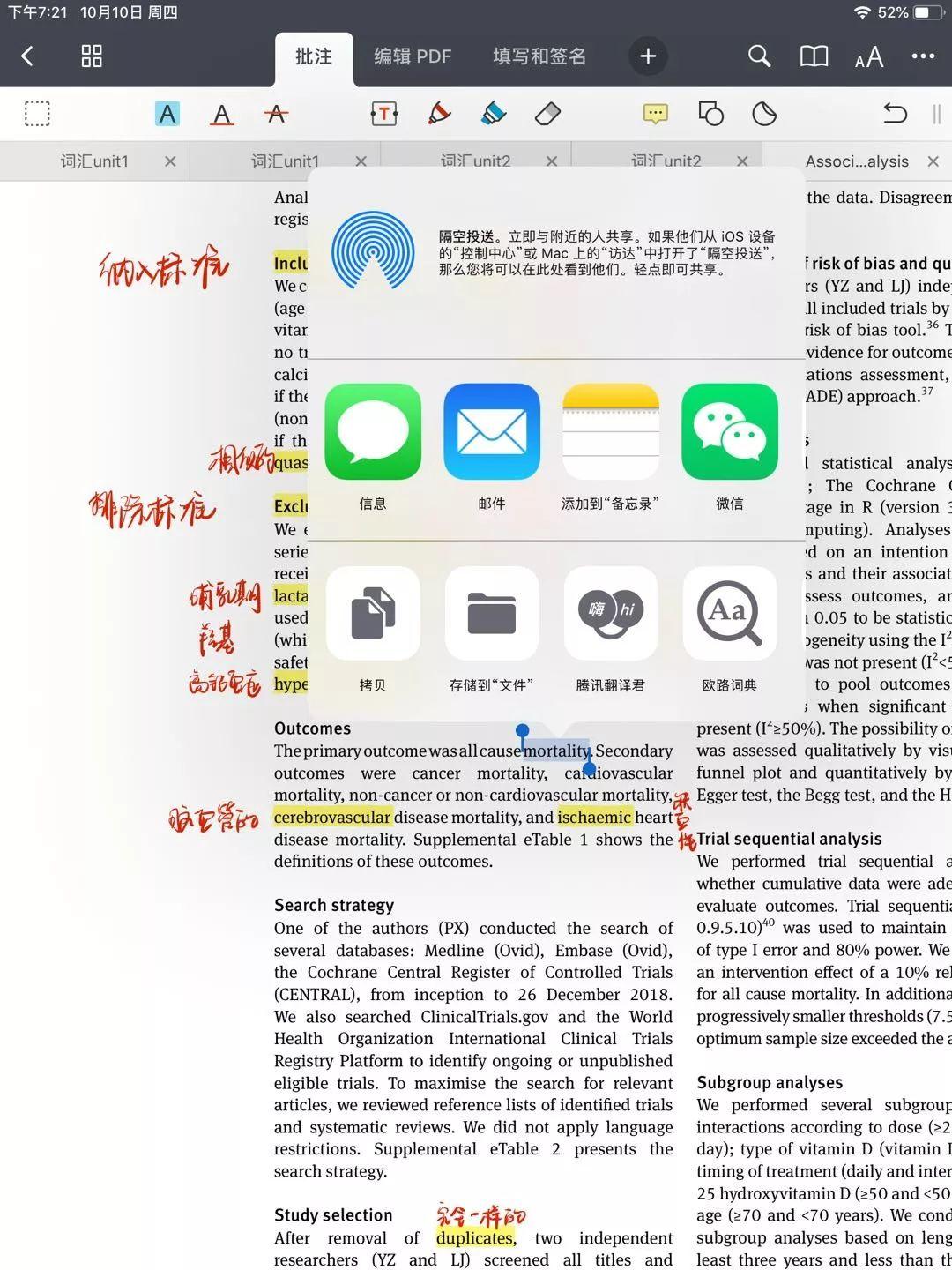

文献阅读

打开后可以看到如下界面:

图片来源:笔者的 iPad

图片来源:笔者的 iPad

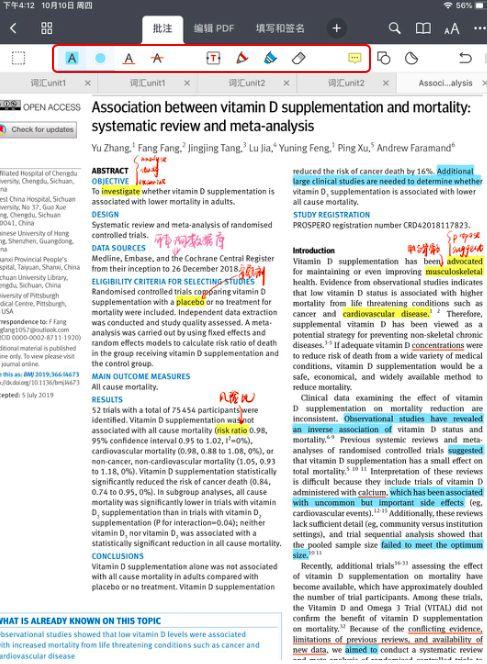

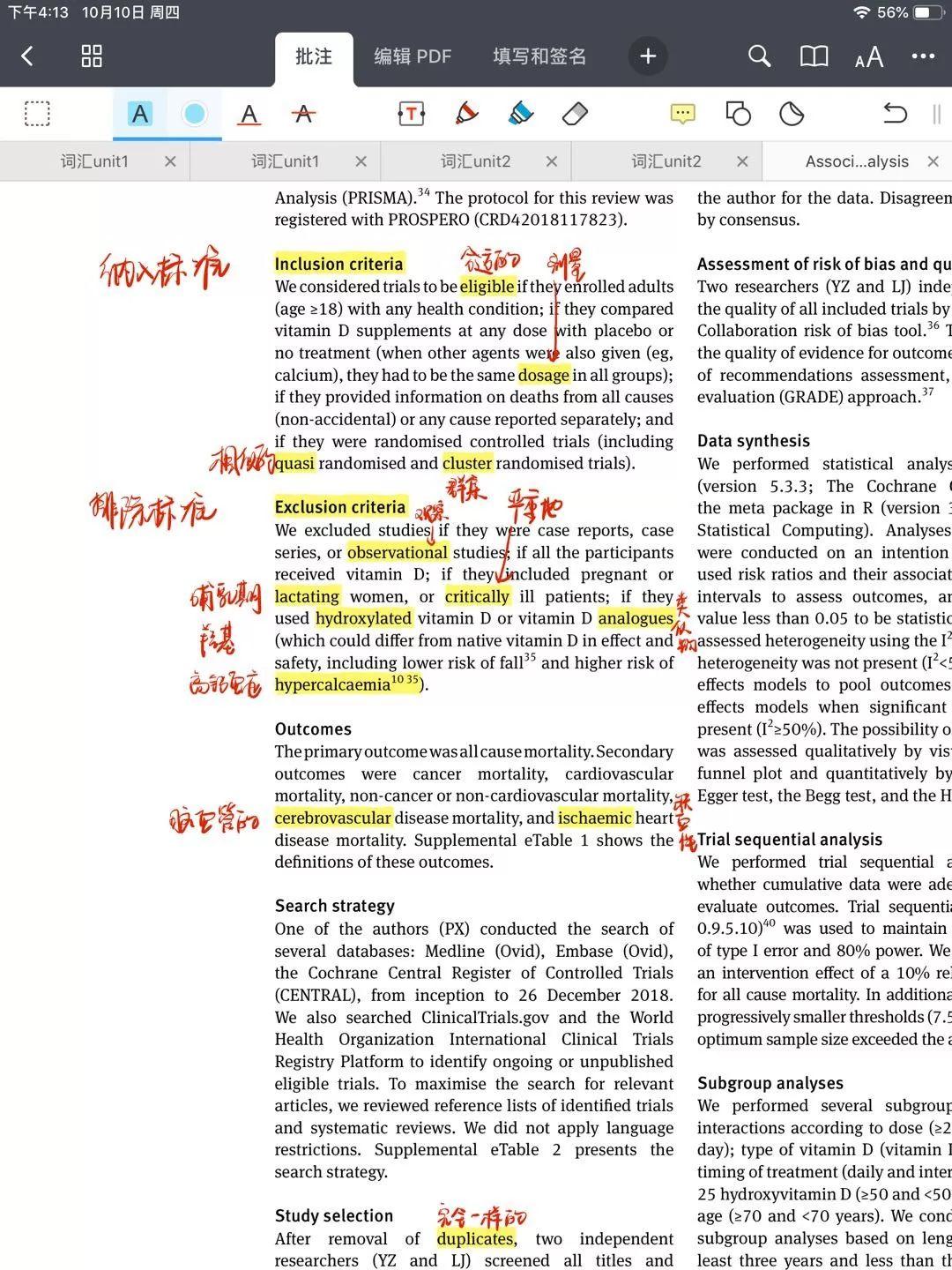

图中是笔者精读过的一篇文章,可看到文中做了一些批注(忽略笔者的字,实在是拿不出手),不同的 APP 进行批注的方法大同小异,笔者以 PDF Expert 为例进行讲解。

红色框框出来的部分是几个比较常用的功能,左起第一个是高亮,点击可以选择不同的颜色,效果即文中标黄色及蓝色的部分。

高亮功能

可使用高亮功能标出不认识的单词或词组。某个领域的英文专业单词范围是一定的,日积月累即可认识绝大部分专业单词,辣么,阅读文献的速度及效率也会大大提高。

画线功能

第二个和第三个是画线功能,线的颜色也可以选择,我们可以使用此功能标注一些经典句式。

阅读文献不是目的,我们最终的目的是自己能独立完成一篇 SCI,而一篇合格的 SCI 遣词造句上需要注意的地方很多。因此,平时在阅读文献时就要注意句子的积累,以便将其运用到自己的文章中。

嵌入文本功能

点击文章的某个部分即可输入文本。在 iPad 上打字体验不是很好,但我们可以利用复制粘贴功能,将大段文字粘入文章中,利用此功能,可以实现文献的延深阅读。

手写笔功能

点击可以选择文字的大小、粗细以及线条的形状,此功能使用较多。利用手写笔功能可以在文献上任意标注。

图中显示的是 PDF Expert 的手写效果,在众多款笔记 APP 中,Notability 的手写效果是最好的,写出来的字不会那么的惨不忍睹,因此,在阅读中文文献、电子书、刷题、记笔记时,笔者则会转战 Notability。

标记功能

第六个是标记功能,可以选择颜色、厚度及透明度,此功能与高亮功能有异曲同工之妙,但因为画出来的线条不直,因此笔者很少使用。

橡皮擦功能

第七个是橡皮功能,顾名思义,擦去不满意的地方,可以选择橡皮的大小和模式。

嵌入笔记功能

第八个是嵌入笔记功能,点击即可在文中嵌入笔记,因为只会显示笔记的标识而不是笔记的内容,不是很直观,因此笔者使用的很少。

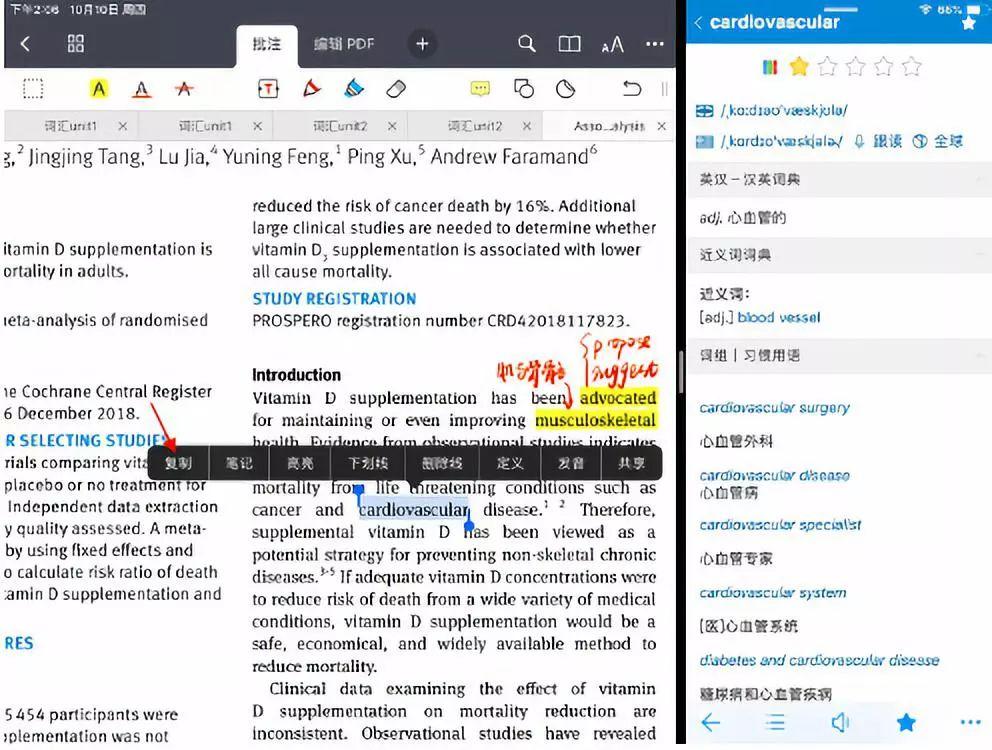

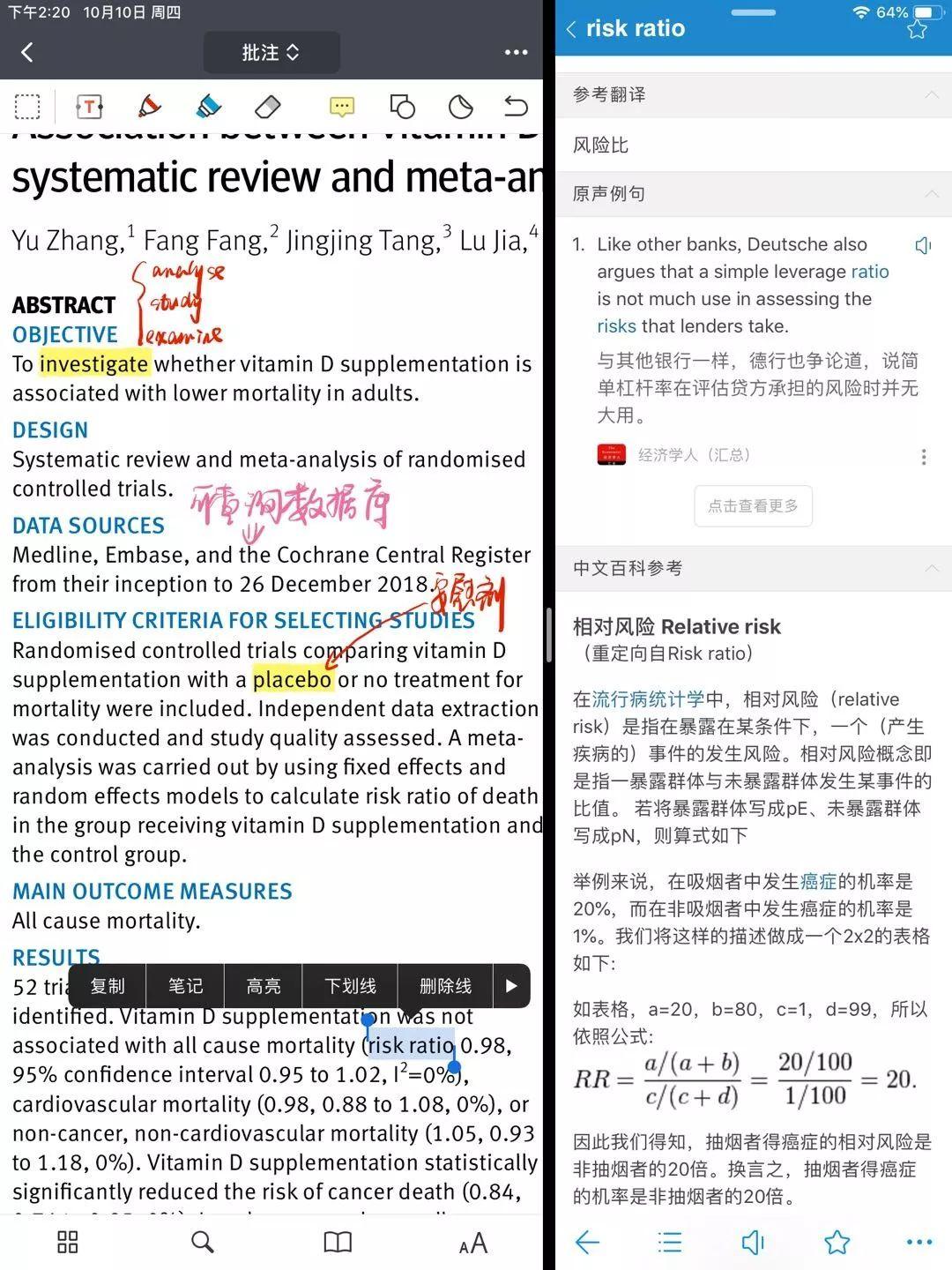

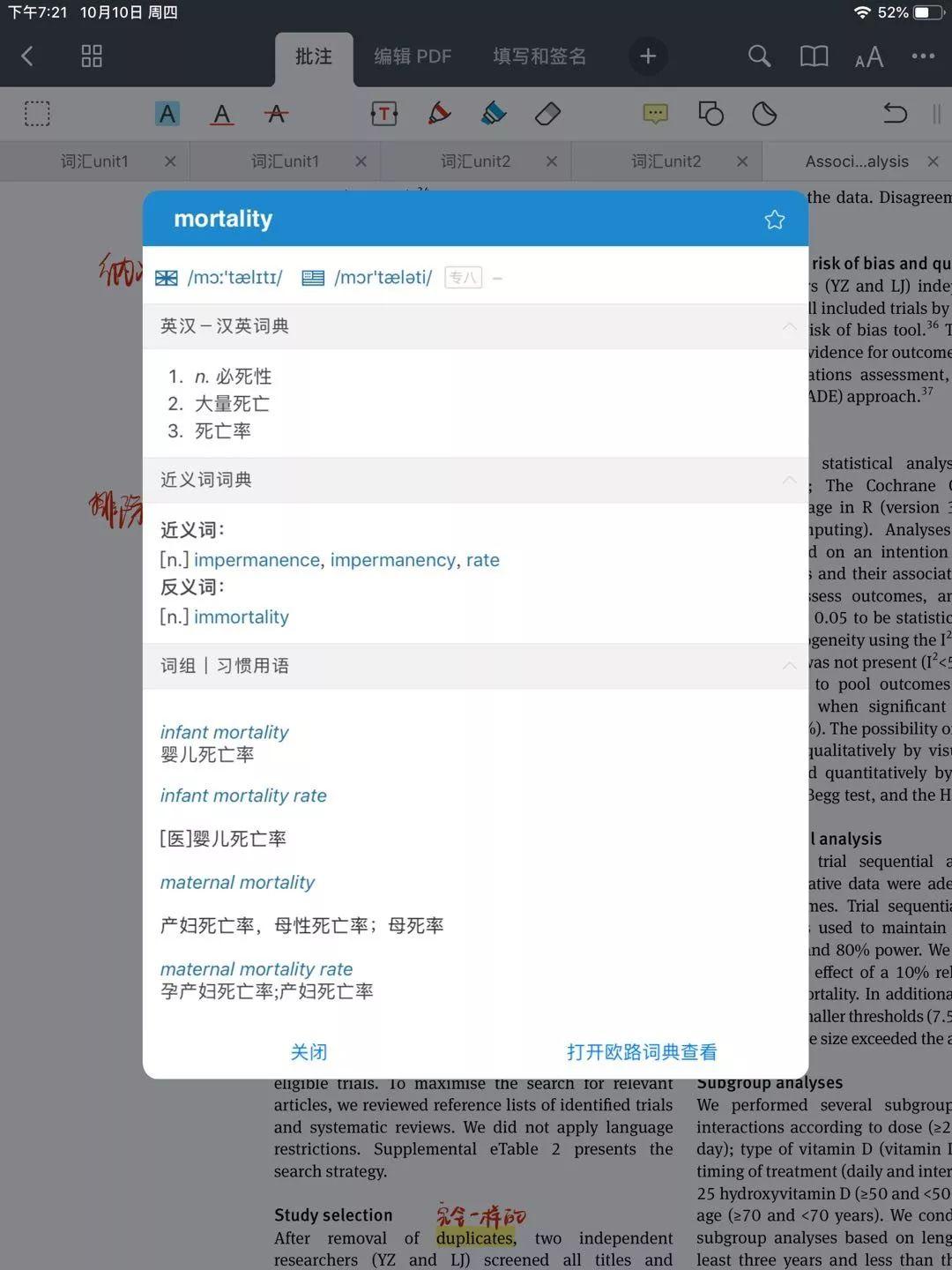

接下来 PDF Expert 结合欧路词典进行讲解。

图片来源:笔者的 iPad

这张图片是同一个界面,即左侧显示 PDF Expert 的界面,右侧显示欧路词典的界面,这个功能需要分屏来实现。

分屏效果因横竖屏而有些许差异,上图是横屏效果,下图是竖屏效果。

这里需要注意一下,笔者使用的是 mini。因为 mini 轻巧便携,非常薄的机身拿起来阅读体验感非常好,但同时因为 mini 屏幕较小故显示效果可能不如 Pro 及 Air 系列,土豪级或大力级选手可随意选择。

图片来源:笔者的 iPad

当我们在阅读文献遇到生词时,选中它点击复制,右侧欧路词典即可自动显示此单词的释义及例句,这个功能简直酷炫有没有?!导师再也不用担心我们看不懂文献了!

且查词过程毫不费事,不用几个 APP 来回切换,大大节省了阅读时间。不仅如此,查询的单词还可以记录下来,没事的时候拿出来背一背,又可以巩固复习。

在多款词典 APP 中,欧路词典无疑是佼佼者,最适合用来阅读英文文献。

假如你的 iPad 因为系统版本原因不支持复制查词,也可选中某个单词点击共享——共享到欧路词典,效果是一样的。

图片来源:笔者的 iPad

图片来源:笔者的 iPad

如果仅仅阅读文献而不做笔记,蒙哥阅读器也可以用来救急。在文献导入那一步时,可将打开方式换成蒙哥阅读器,选中单词即可给出释义,效果如下图。

图片来源:笔者的 iPad

通过简单的讲解可以看出,iPad 不仅可以用来压泡面,看文献更是杠杠的。

iPad + Apple Pencil 的组合更是如虎添翼,长期积累专业单词及句子,对我们的英文写作大有益处。

Ps:题外话,阅读文献是一个把文献先读厚,在读薄的过程

一开始,很慢很慢,渐渐的就有一点悟了,

然后越来越快,能用很直白的语言把整篇文献的主旨说清楚

有一段时间,为了提高读文献的效率,

我读完先做笔记,对着镜子把自己当做师弟进行讲解,

讲不下去的,时候在倒回去读,

这样翻来覆去,一点点啃,渐渐就发现读的快了。

有点练九阳神功,一下入境了的感觉,

下笔有如神助,sci论文3个月发一篇,

一年连发了3篇,

我自己都不敢相信,

所以笨功能,才是最快的功夫。

也是唯一的捷径。

懂得感恩的人,总能气运加身,一次通过。

例如双击正文点个赞,祝福自己,

让自己气运加深,成为气运之子 ^O^

转发分享,让好内容让更多人看到。

成为同学中,乐于助人最靓的仔 =^-^=

祝所有同学硕士论文不用大改,好人一生平安

我的知乎更多精彩文章:

后悔没早点收藏论文公众号大盘点?

毕业论文怎么选题?

淘宝的论文代写靠谱吗?

论文摘要怎么写?

毕业论文怎么选题?总是被老师驳回,有什么好的选题思路和方法指导吗?

怎样可以免费看知网里面的论文?

论文的开题报告是什么样的?

对于读文献,你有哪些愿意分享的技巧?

如何写出高质量的文献综述?

怎样写文献综述?

人工降重在哪里找靠谱点 ?

毕业论文修改降重淘宝的靠谱么?

文献综述述评怎么写?

论文摘要怎么写?

开题报告的国内外研究现状怎么写呢

硕士论文辅导靠谱吗?

研究生新生要怎么看论文?

师让研究生读论文,论文内容又看不懂,要从论文中学习什么?

论文基本包括什么结构,怎么写?

开题报告PPT怎么做?

本科毕业论文水一水能过吗?

本科毕业论文找不到数据怎么办?

本科毕业论文好通过吗?

如何在一天之内写完一篇毕业论文?

如何在论文中画出漂亮的插图?

论文查重怎么查?

毕业论文学校统一查重前,大家自己查了大概几次呢?

有人知道哪些毕业论文查重的软件和知网差不多的?

如何看待导师直接说"你写的论文就是垃圾"?

论文降重有什么有用的技巧?

怎样降低知网重复率?

有哪些论文降重的方法?

花钱请人给自己的论文降重靠谱吗?

请问大家有没有论文降重的方法?

你们都是用哪款论文降重软件的?

论文降重的软件真的靠谱吗?

距交硕士毕业论文还剩7天,目前一个字还没写,如何快速完成?

硕士毕业论文盲审,盲审专家都审什么?对内容、方法等会看得很细吗?

硕士毕业论文盲审挂了,该不该申诉?

研究生论文盲审,然后没过,不知道怎么办?

如何写好一篇综述类论文

怎么进行论文答辩?

本科毕业论文写不出来,想退学,怎么办 ?

我在英国留学,想要论文辅导,问一下可以找哪家线上辅导机构?

如何写出一篇优秀的硕士毕业论文?

课程论文怎么写

大学平时的课程论文该如何写?

毕业论文怎么写才能不焦虑

论文写不下去时咋办?

不要复制粘贴,大家都是怎么写毕业论文的?

本科生论文初稿很多复制粘贴,怎么降重?

写论文写到要吐了怎么办?

毕业论文完不成,我该怎么办?

本科生的毕业论文应该怎么写?

问下各位大佬在本科期间是如何写毕业论文的?

本科论文一个星期能写完吗?

本科毕业论文开题报告怎么写?

维普怎么降重啊?明天就交论文了。?

如何在一个晚上论文快速降重呢?

本科论文答辩需要准备ppt吗?答辩步骤是什么?