世界历史上有哪些外军不是侵略者而是解放者的案例?

著名的亚历山大大帝(至少对于东方一些地方的居民是被视为解放的),对于一些希腊的居民来说可能说是奴役也不为过,这里以小亚细亚、埃及和巴比伦为例。

首先是对于小亚细亚境内希腊人的解放。为希波战争复仇和解放希腊人一直是亚帝在东征中宣传的两个主题。马其顿远征军在东征开始的时候就打着“解放”波斯帝国治下的希腊城邦,恢复城邦民主自治权的旗号,虽然一些城邦并不买账(比如米利都和哈利卡那索斯),但这毕竟赋予了此次泛希腊远征“大义”的名分,同时也给予亚帝惩处为波斯服务的希腊人借口。正如阿里安记载的亚历山大在伊苏斯之战的讲话:

“对方也有希腊部队,这是确定的,在波斯军队中服役。但是他们的动机与我们有天大的不同,他们是为钱卖命,而且钱少得可怜;但我们是为希腊自由而战,由衷发自内心。”

当然这种解放是有条件的,以小亚细亚的普里埃内为例:

“瑙洛库斯居民中的普里埃内人拥有自治和自由权,与其他普里埃内人一样,可拥有位于市区和乡间的土地及房屋。米尔瑟莱欧和佩迪埃司的土地及其周边属于本王,这些村落的居民需缴纳租贡。普里埃内人的筹款,予以免除。另外,允许尔等派兵驻留卫城。”

亚帝在小亚细亚推行解放政策很大程度上是因为波斯人依靠寡头代理人控制它们,自己只得反其道而行之,其“自由和自治”事实上是受限制的,只有遵循亚历山大的意志才能被认可,政体的变更也导致城邦内部发生激烈的斗争。彼得格林评价亚历山大所做的实际上是为了要求所有“被解放的”希腊城邦都加入到希腊同盟中来。一旦他们加入,在同盟章程的约束下就有义务为泛希腊的战争大业支付“献金”(syntaxeis),以此作为兵员和船只的替代,是“献金”取代了“贡赋”。

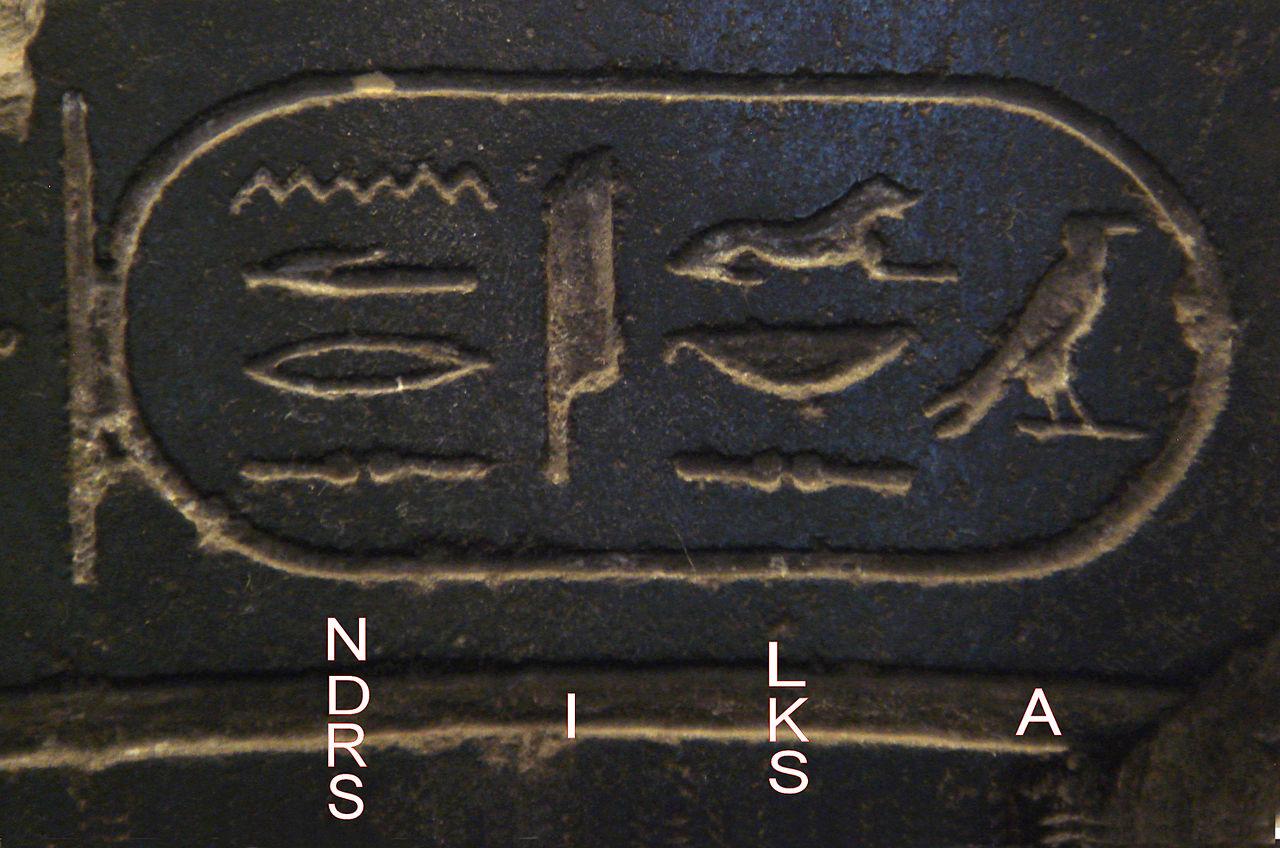

其次是对于埃及的解放。埃及的情况和小亚细亚有所不同。尽管希罗多德对于冈比西斯在埃及的暴政记载可能有所夸张,但是波斯人对埃及的盘剥和压制也是客观存在的,前5世纪埃及的贡赋额就达到了 700 塔兰特,排在了帝国所有行省的第二位。这还不包括它须为波斯常驻埃及的 20000 人的军队所提供的军粮。而对埃及人宗教情感的忽视更是加剧了埃及人的反感,两个世纪以来,埃及人一直把波斯人当作不信神的压迫者,屡次起来反抗,也实现了一段时间的独立。直到阿尔塔薛西斯三世重新征服埃及,对埃及进行了更加变本加厉的压榨。因此,当亚帝到达埃及门户培琉西乌姆(pelusium)的时候就已经受到埃及人的热烈欢迎,被视为真正的“解放者”。亚帝在传说中被视为末代法老内克塔内布二世的私生子,同时也被赋予了法老的身份,并且得到了阿蒙的神性。马其顿将官也讽刺亚帝把阿蒙当成了自己的“老父亲”。(腓力二世绿帽太多了)

作为法老的亚帝在埃及改变了波斯人的政策,尊重当地人的信仰:亲自在孟菲斯向阿匹斯神牛献祭,重建卡纳克和卢克索的神庙,还跋涉到利比亚沙漠的锡瓦绿洲请求阿蒙神谕。为了加强埃及和地中海的联系,亚帝还专门在法罗斯岛和马留提斯湖之间建立了亚历山大城。总而言之,亚帝对埃及的解放产生了双向影响:一方面埃及神启的力量深深地触动了他的内心,而且给他将来的整个事业都留下了永久的印记,对亚帝推行个人崇拜和王权神圣化产生了不少影响,同时也引发了马其顿保守派的反感;另一方面亚帝解放埃及和本土化的尝试满足了埃及人的心理需求,也为托勒密埃及的长期统治和提供了合法性依据(亚历山大港和亚历山大陵墓都是外在体现)。

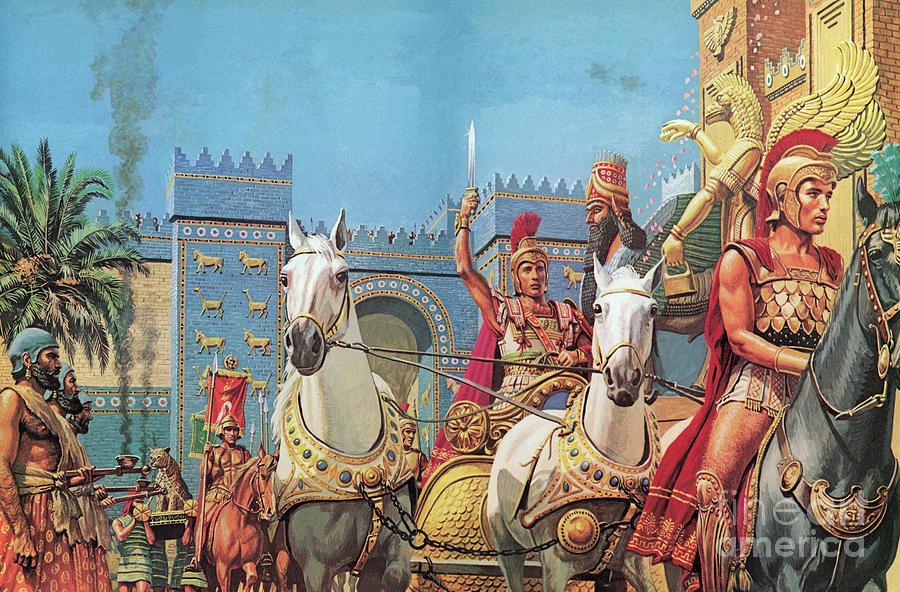

最后是对巴比伦的解放。高加米拉之战后,大流士再次逃亡,波斯统治的瓦解已经成为定局。亚历山大沿着底格里斯河南下,于会战二十天后的10月21日,进入了巴比伦城。巴比伦作为美索不达米亚文明 的中心,有着无与伦比的权威和声誉。总督马扎亚斯在亚历山大到达巴比伦之前,先拜访了他,将巴比伦城和自己的权位一并交给了他。库尔提乌斯记载巴比伦人喜迎王师的场景:

“许多巴比伦人都想亲眼目睹新王的英姿,在城墙上占好了位置。然而更多的人则选择出城迎接新王的到来,其中也包括了巴戈法涅斯,他的职责是管辖城池要塞和王室金库。他为了表示自己在欢迎新王的热情方面不亚于马扎亚斯,在道路两侧设置了无数银祭坛,并在其中堆满了乳香及其他各种芳香。在他身后,有着成群的骏马和家畜。还有关在笼子里的狮子和猎豹,所有的这些都是进献给新王亚历山大的礼物。 在他的身后,波斯祭司们按照惯例唱着颂歌,紧随他们的是迦勒底人(最高神马尔杜克的神官)和巴比伦人。队列的最后是巴比伦骑兵在行进。骑兵和马的装束,与其说是庄重华丽,不如说是豪华绚烂,极尽奢华。亚历山大在麾下军队的紧密簇拥下,命令城市居民组成的队伍跟在 (马其顿人)步兵的后面行进。而他自己乘坐在战车上,进入都市,随后进入宫殿。”

这种把侵入者看作解放者的态度和巴比伦的王权观有关(其实希伯来人也有类似的思想):

“依据巴比伦人的王权观,如果巴比伦的国王蔑视众神、实施暴政摧残民众,最高神马尔杜克就会一怒之下离开巴比伦,去寻找新国王的候选者。然后马尔杜克神会和自己选中的候选者一起归来,驱逐前任国王。而民众会将新的王视为解放者予以欢迎,国王会向马尔杜克神进献贡品,这样和平与秩序就得以恢复。”

讽刺的是,两百年前居鲁士大帝进入巴比伦时,他同样也作为解放者受到了马尔杜克(Marduk)的祭司们的欢迎,亚帝此举可能也是对偶像居鲁士的一种致敬(其实更早的亚述国王萨尔贡二世也是秋毫无犯)。不过在公元前 482 年,由于民族主义者的反叛,巴比伦遭到了薛西斯严厉的惩罚。尼布甲尼撒二世修建的防御工事被拆毁,就连 300 英尺高的七层塔庙(ziggurat)也被拆毁了,其上还建有马尔杜克的神庙埃萨吉拉,是所谓的“开天辟地之所”。而神庙在被拆毁之后就再也没能重建起来。亚帝受到欢迎的一大原因就是他承诺重建神庙,并且尊重他们的文化习俗。森谷宫俊一类的史家认为亚帝只是采取了务实的政策,并没有时间和精力真正了解东方的文化传统,不过亚帝确实对于巴比伦的占星术和语言产生了兴趣,甚至对当地的迦勒底人祭司言听计从。可以说,亚帝在进入巴比伦之后已经承担了亚洲之王的角色,并且决定以此为核心建立一个多民族的帝国。塞琉古一世在特里帕拉迪苏斯分封协议后成为巴比伦总督,某种意义上也继承了亚帝的政策,被当地人预言会成为新的亚洲之主。塞琉古还让一些故事在他掌控的行省中和士兵中散布,来博取他们对自己的尊崇和忠诚,其中记载塞琉古透露他在梦中看见亚帝站在自己身边(明显是参考了欧迈尼斯,不过塞琉古毕竟是马其顿人出身)。

综合以上几个案例,亚帝在小亚细亚宣传泛希腊概念,为远征赢得大义,安抚军队中的希腊人,承担了科林斯同盟领导者的角色;在东方则巧妙地利用各地区的传统和仪式,合法地继承了埃及、巴比伦等阿契美尼德王朝统治下各国的权力,并强化、突显了王权的视觉表现形式,强化了自己的王权,减少了被征服地区的反抗。这些政策在继业者战争乃至整个希腊化时期依然存在影响,被此后希腊化君主所学习、效仿,东方一些民族也确实对外族统治者产生了有限的归属感。