明朝的开国功臣有谁逃过了朱元璋的屠刀?

这个问题下的很多回答,存在两个问题。

一是功臣本人病亡于胡惟庸、蓝玉两个大案之前,就算逃过一劫,子孙死活一律不在考量范围之内。且不说古人香火传承、后嗣奉祀的强大观念,就算现代人,也不可能把子孙爵除伏诛的和世代簪缨荣华的等量齐观吧?二是大量计入追赠专用、不能袭爵的郡公、郡侯、郡伯、县子、县男,朱元璋时代册封功臣的数量一下多达150人,显然任何人都不可能杀死死人。这两种算法算出的结果确实冲淡了洪武一朝的血腥味。但人类最大的欲望就是求生,如果“君臣相得”要靠早死、战死,用死亡来避免死亡,这未免也太黑色讽刺了。

顺便说一下,郡公不等于公,郡侯不等于侯,这就好像徐达、李文忠的民王不等于真正的亲郡王,生荣和死哀之间是有巨大档次差距的。作为壮烈殉国的烈士,郡侯以下往往本人事迹都不可考,遑论子孙。可考者,子孙不能袭爵,世职顶格了是指挥佥事,什么概念呢?戚继光祖上戚祥,六品百户,随傅友德、蓝玉征云南殉国,子孙就得以世袭指挥佥事。这个层次和勋贵一词之间,显然还是有差距的。胡蓝两案,株连万余人,很难说这样核心圈外的武二代有没有被自己的军功勋贵上级卷进去,只不过史所不载、无从考证罢了。追封的流爵公,如越国公胡大海、泗国公耿再成、蔡国公张德胜、梁国公赵德胜,如果不死,基本也应该是稳稳的侯爵。但人走茶凉,到了洪武朝,他们的后代一般只是普通的卫所高级军官,无生平可考。现实条件所限,精确统计的话只能是看洪武朝核心圈的勋贵,也就是“身受封或不及封而子孙封”者,即活人拿到爵位的实封公侯伯世家。

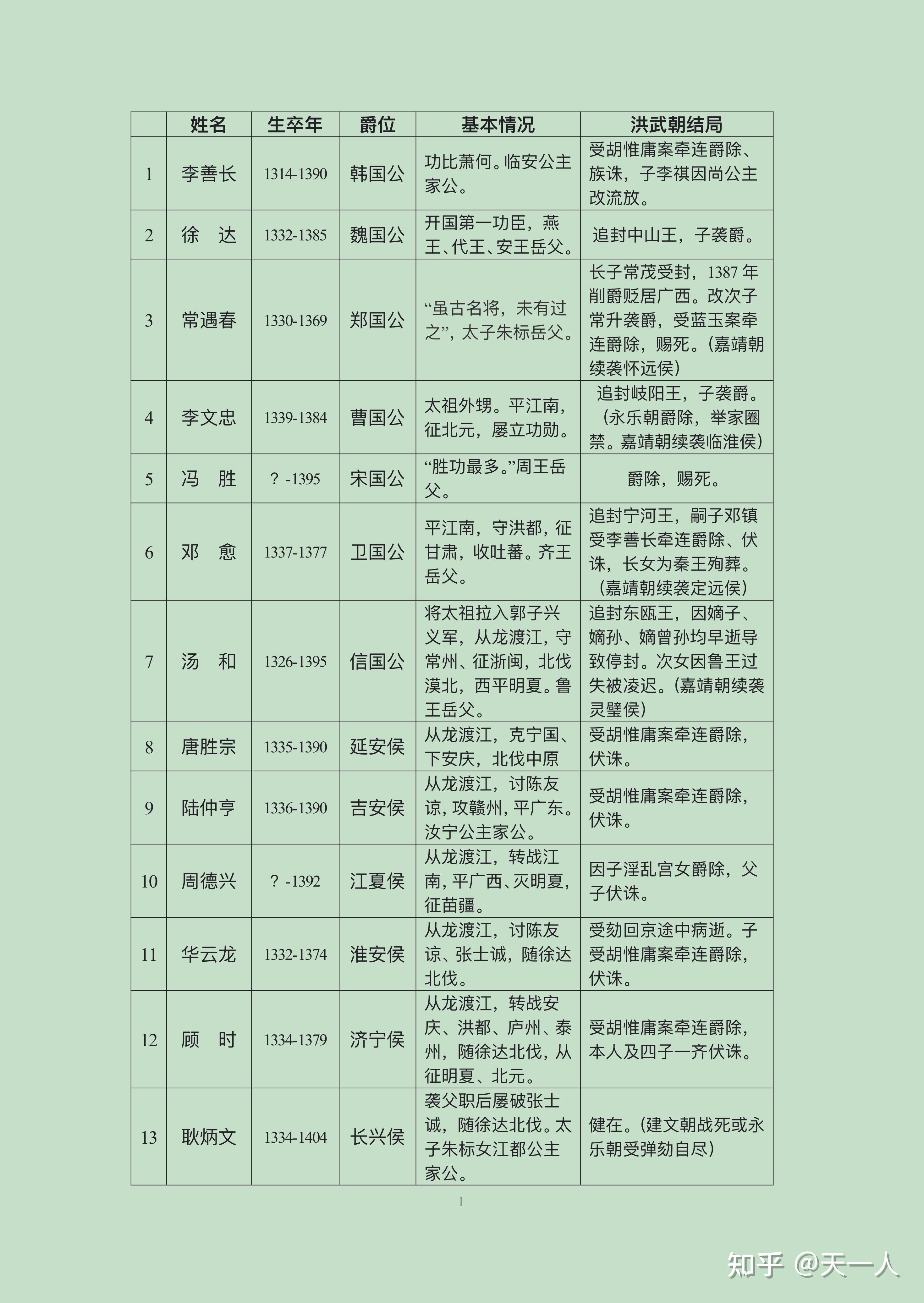

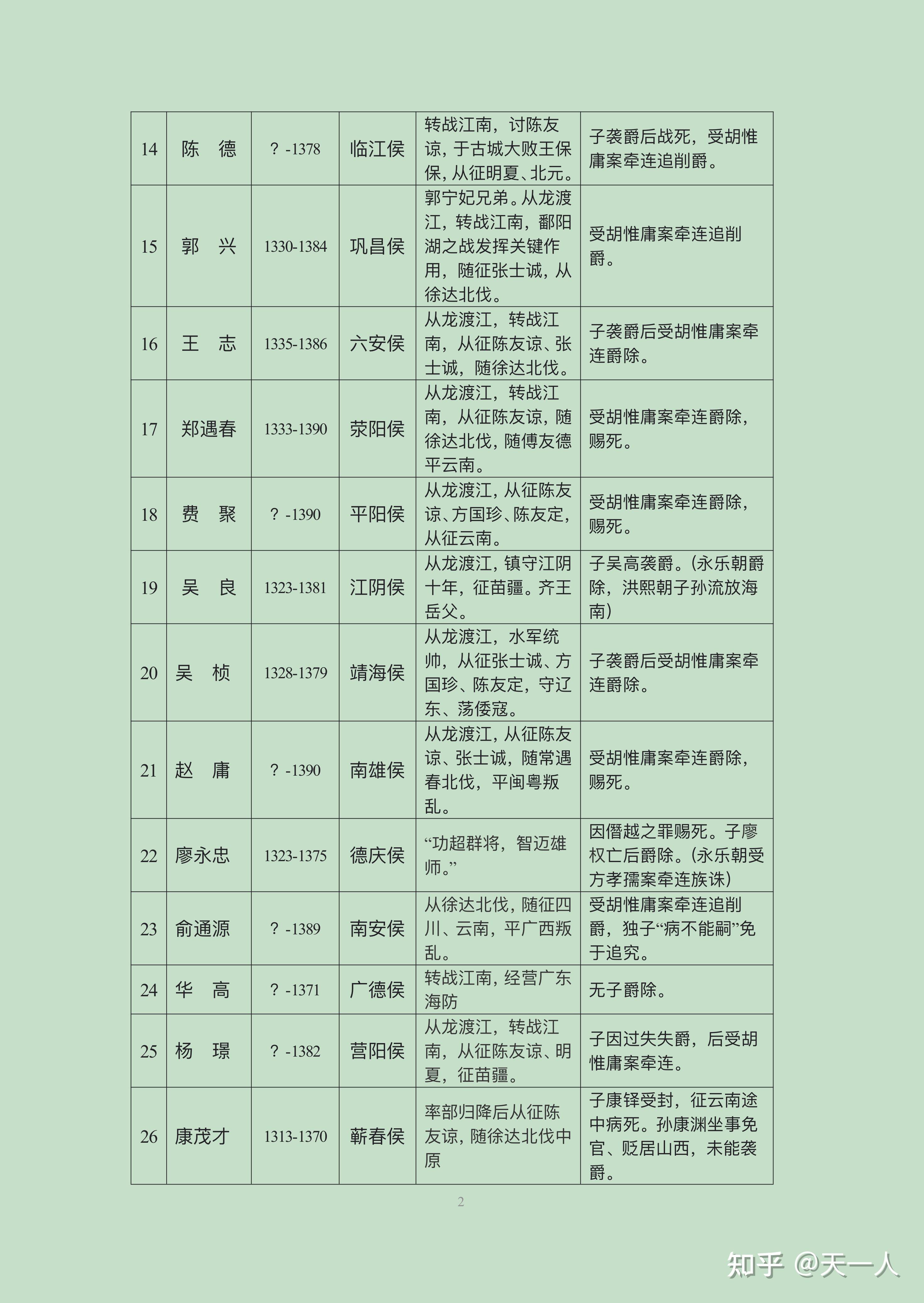

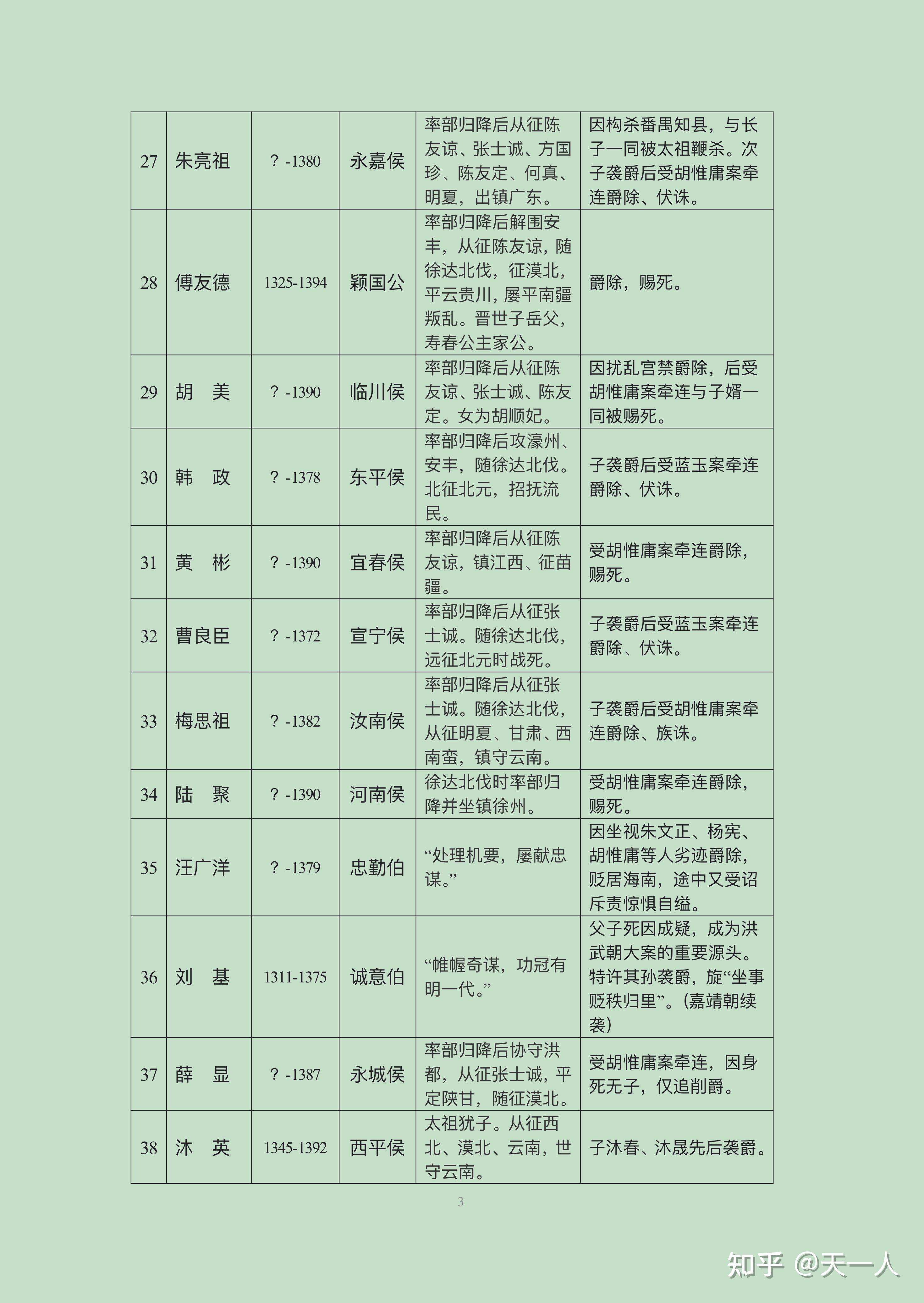

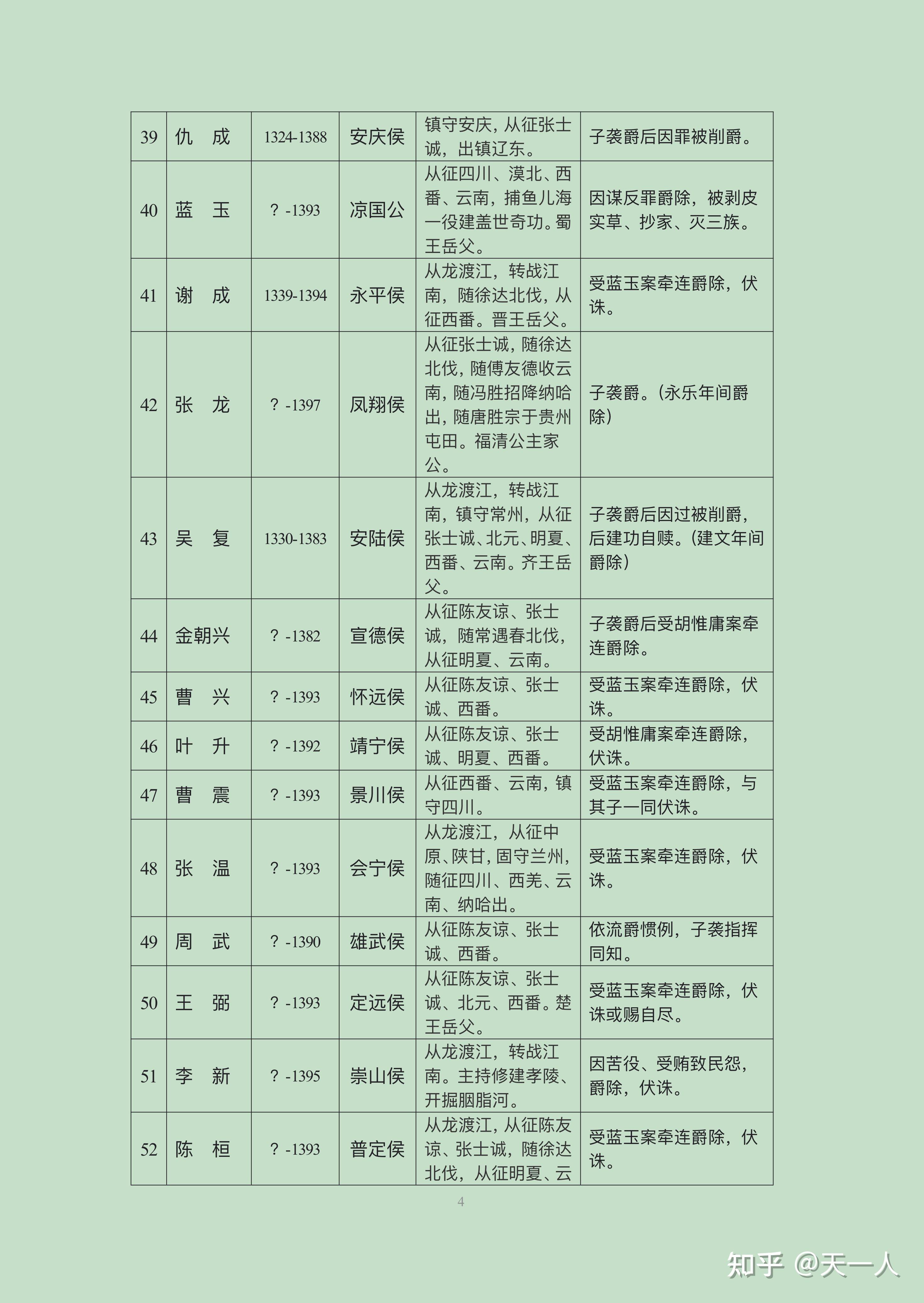

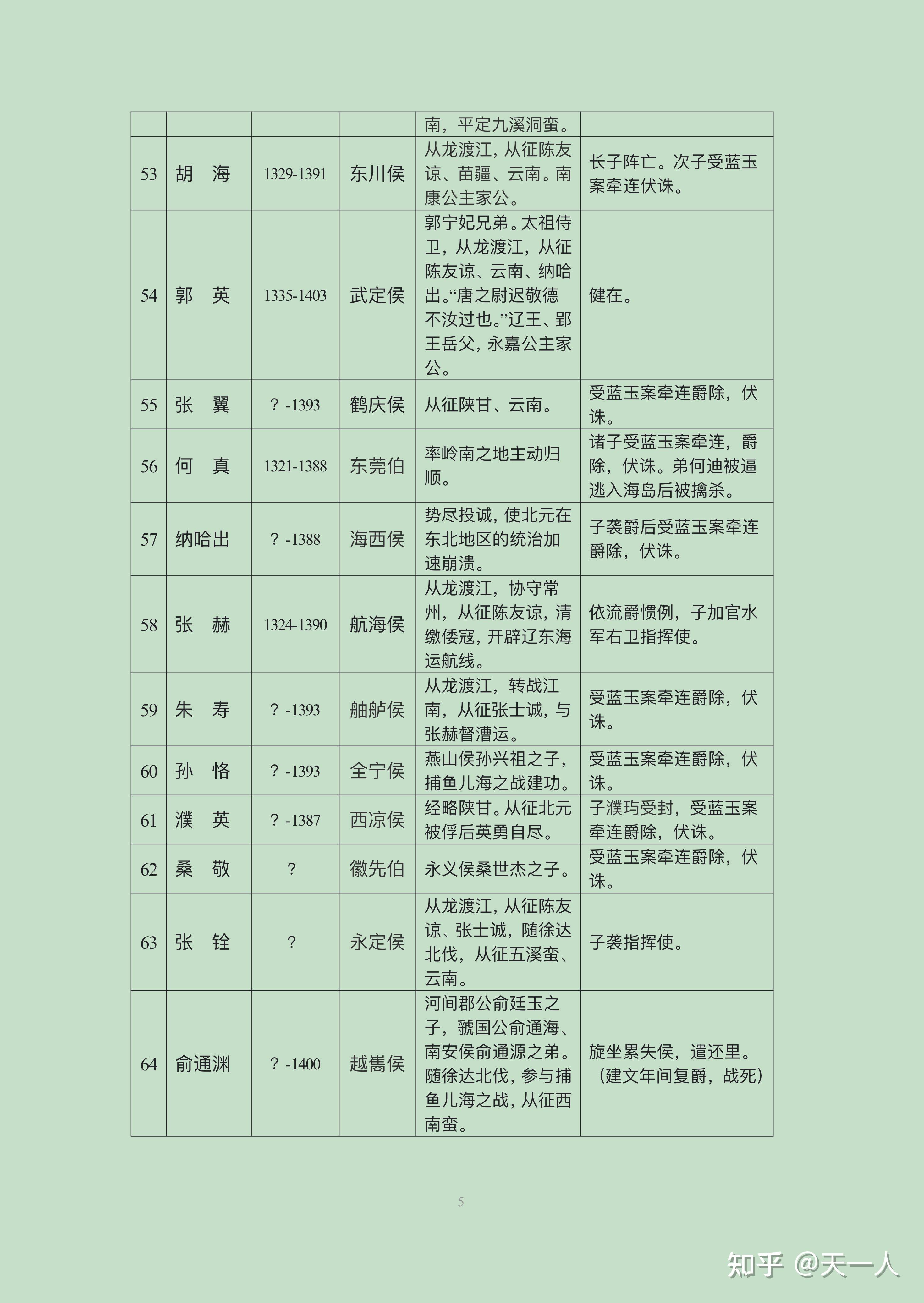

现将洪武一朝实封公侯伯统计如下,不含纯粹“备恪”性质的归德侯陈理、归义侯明升、崇理侯买的里八刺,这3人显然不属“酬庸”、“奖忠”的功臣之列。先列洪武三年首批受封的开国6公28侯2伯,此后受封者依受封时间先后排序,所列爵位以初代受封者生前最后爵位为准:

洪武一朝30年,不考虑徐达的蒸鹅这类传说,不考虑李文忠、刘伯温的汤药这类阴谋论,开国勋贵中:一是本人及嗣子这30年中均未明确死于天家之手,且爵位或职官此阶段得以传承的,即自然生命和政治生命双双善终者,有徐达、李文忠、汤和(其子追封信世子,停封只是子孙短寿,非政治原因)、吴良、沐英、张龙、吴复、周武、张赫、张铨;二是身后虽除爵,但子孙尚能保住性命逃过政治风波,即自然生命善终者,有郭兴、王志、吴桢、俞通源、杨璟、康茂才、仇成、金朝兴;三是太祖驾崩时仍健在的、历史舞台上的戏份尚未结束者,即耿炳文、郭英、俞通渊;四是早死无嗣、未及受到清洗者,即华高。这四类合计22人,剩余42家就是真正意义上的家破人亡、占比达65.6%。傅友德这样官修史书不载死因,常升这样人间蒸发前只在《太祖皇帝钦录》中有孤证证明被处死,或汪广洋这样自我了断的,尽管已有公论,我们还是按疑罪从无原则排除。明明白白死在太祖诏书下的开国功臣或功臣嗣子,共37家,占比依然高达57.8%。如果俗一点,不是为了朱家天下打义务工,指望自己流血流汗后,能够平平安安、荣华富贵、封妻荫子、子孙显达的,真正实现这个目标的只有7家,不过10.9%,至孙辈仍享有世爵的只有徐达、沐英、郭英3家。这个力度,前无古人、后无来者。在这方面可以说朱元璋不存在被黑,事实就是最大的黑点。

驱逐鞑虏、再造华夏是不世之功,但功是功、过是过,对功臣兄弟过苛、对宗室后代过宽,是明太祖的两大失策。得国之正,莫过于明。太祖率全明星功臣集团开国的故事,是大明正统性的集中体现。然而,闻《秦王破阵乐》流涕悔悟、激起一腔热血起兵讨贼勤王的故事,是很难发生在明末的,更多的只是消极怠工、袖手旁观、见风使舵、认贼作父。毕竟全明星功臣集团一多半变成了反贼,全是马赛克的主旋律,谁也唱不响了。连据说是武定侯郭英后代郭勋所著的《英烈传》,苗红根正之人笔下叱咤风云的皇明开国故事,前期功业越是辉煌,现实中白茫茫一片的惨状也就愈显悲凉,悲剧色彩不由自主地渗透进后期的篇章。正所谓“宋、颖诛而开国之元功尽矣,丰沛旧臣如晨星之仅存者,惟长兴、武定耳”。再对比无节制养猪的宗室政策,讽刺意味就更强了。弘治、嘉靖时“佐皇祖平定天下,有大功而子孙或不沾寸禄,沦于氓隶,朕不忍,所司可求其世嫡,量授一官,奉先祀”,崇祯、弘光朝大批量的给开国功臣平反,都不是无缘无故的,只可惜覆水难收。

从功利角度看,无论是给朱标还是朱允炆铺路,朱元璋的屠杀也远超过必要和合理限度。举两个例子:一是海西侯纳哈出,完完全全、毫无实权的统战对象,保障他家的人身安全,体现了明朝最起码的外交信誉。他家要能融入淮西勋贵集团就见鬼了,可以说对皇权没有任何威胁,几年后朱元璋却仍以蓝玉案这个无厘头理由将其子、袭封沈阳侯的察罕诛杀,毫无必要且影响极坏。二是越巂侯俞通渊,朱元璋晚年怀念俞家两代烈士俞廷玉及其长子俞通海,又不愿给俞廷玉次子、同样功勋卓著的俞通源平反,遂给老三俞通渊封侯,但转年即“坐累失侯,遣还里”,出尔反尔,无法用逻辑解释。合理推测,在丧妻丧子后,晚年的朱元璋,精神健康上是存在问题的。

从更长远角度看,明太祖滥杀功臣,和司马懿的洛水之誓一样,都是突破了以往政治的道德底线,将君臣相疑推到了一个有罪推定、零和博弈的新境界,这点更是贻害深远。