解放战争赢了为什么不乘胜追击收复台湾?

最直接的原因,是老蒋在一定程度上吸取了兵败大陆的教训,知道用兵“断舍离”了。在此之前,包括三大战役在内,老蒋的作风都是一城一团也不愿意主动放弃,最后是每每输个精光,比如长春、比如济南、比如徐州、比如四川等等。

而西柏坡的战略,则是要在大陆上“干净、彻底、全部地消灭敌人”,中心意图就是尽量不让更多成建制的敌人逃到海岛上去,那么未来解决东南沿海问题时,困难就要小得多。所以我解放大军采取的是“大包围、大迂回”的战法,也就是说,击溃和夺城都不是目的,是尽量消灭敌人的建制兵团。

但是我军当时毕竟没有成规模的海空力量,因此仍有部分蒋军从上海、福建、广东等沿海地区出海逃离,总兵力“号称”在60万人左右。这60万人当时的分布情况是:宝岛及澎湖20余万、海南岛11万、大小金门6万、舟山群岛12万、缅甸越南等地的残兵逾万。而当时三野兵力已经壮大到82万余人,军力优势比较明显。

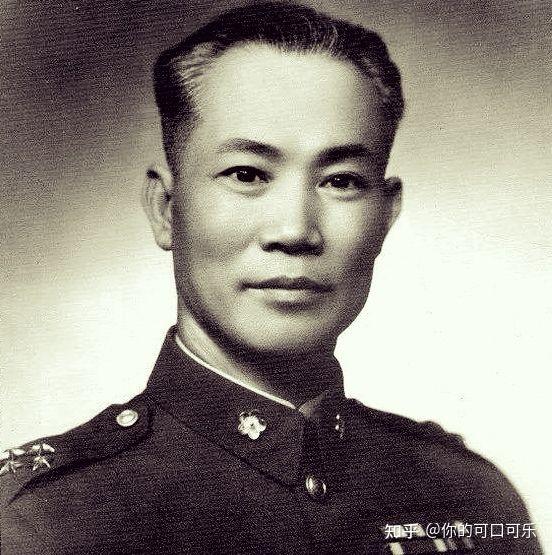

(胡琏)

蒋军逃台之初,部队大多都是残兵败将,建制不全且士气低落,战斗力很是渣渣,能打的也就是第52军、第54军和胡琏的第十二兵团等部。如果解放军顺利攻取金门,那么跨海作战的信心必然倍增,而蒋军的士气也必然彻底崩溃,所以我们说,金门之战的影响是非常深远的。

也就难怪老蒋对金门险胜看得如此之重,不过,虽然蒋军暂时守住了金门,可保澎湖无虞,但是如果我三野经过认真筹备后,大举实施两栖作战,仅靠宝岛上的20余万新败之兵,恐怕还是守不住的,于是老蒋采取了两个办法,第一是全线收缩,第二是抓紧整训。

先说第一条,兵败大陆之初,老蒋还是有点不死心的,以半数以上的兵力控制海南岛和东南沿海诸岛,还梦想有机会“反攻大陆”呢,那么这些岛屿就将是前进基地和跳板。然而四野以木船胜利登陆海南岛的壮举,让老蒋清醒了不少,知道再分兵把手的结果就是被“各个歼灭”。

于是蒋军开始了全面战略收缩,除以胡琏所部继续控制金门外,首先决定全面放弃海南岛,并派船接出了6万多败军,所以海南岛虽然解放了,其实大部敌人还是溜了。然后又在三野决定攻击舟山之前,又秘密放弃了舟山群岛,抢运撤回了五个军12万余人。

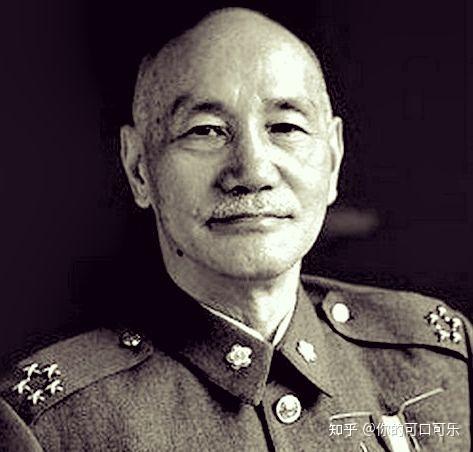

(胡宗南)

至于逃到越南和缅甸的残军,老蒋也都逐步空运回本岛,因此,到粟裕作攻台准备之时,宝岛上的蒋军数量猛增到50余万人,虽然战斗力普遍低下,可毕竟是50多万大军呐。这就迫使我军不得不数次改变作战计划:第一批登陆的部队数量必须增加、所需要的船只数量必须增加。

作战计划的一再改变意味着时间的延误,某种意义上,确实给蒋军提供了一点喘息之机。

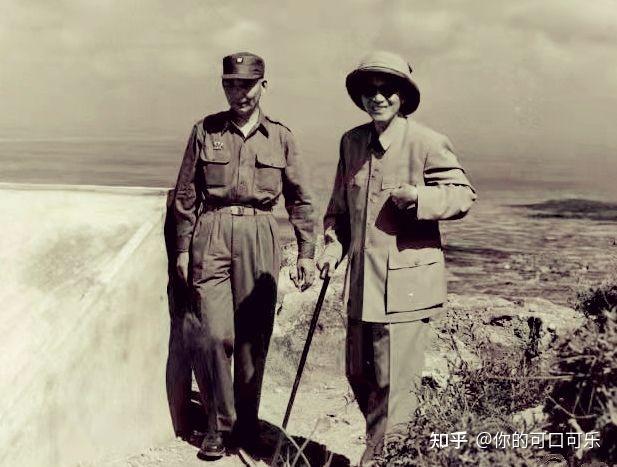

(汤恩伯)

第二条是部队整训,老蒋同样吸取了大陆期间派系杂乱的教训,除中央军嫡系部队外,其它旁系和杂牌军队一律不得“武装登陆”,那就是必须先缴械,然后拆散建制分别补充到嫡系部队中去,从而时蒋军的内部凝聚力略好于大陆时期。比如刘汝明的第55军,本来已经够听话了,上岸前也必须全部缴械。

然后就是委派陈诚进行“整军建制”,短短两年时间不到,陈诚主持对逃台蒋军进行了三次大规模的整编,主要手段是:减少指挥层级和不必要指挥机构,裁掉了60多个军事单位,强令数千名中老年军官退役,充实作战部队兵员等等。同时重建和理顺了军事体制和军队首脑机关,在老蒋之下设立军令系统、军政系统和政工系统三大部分。

经过一段时间的整理和整编,我们必须承认,蒋军逃台部队的战斗力确实有一定增强,攻台难度也大大增加。

至1950年6月底,蒋军的全部家底和兵力分布情况是:陈诚直辖的总部、机关、院校有105000余人、孙立人的湾湾防卫总部拥兵237000余人、李振清的澎湖防卫总部有20000余人、胡琏的金门防卫总部有50000余人、非正规军46000余人其他残部30000余人,另有海空军人员60000余人,合击总兵力约58万余人。

同时装备有坦克和装甲车800余辆、作战飞机546架和各类舰艇200余艘,而且老蒋对政工系统也颇为重视,在小蒋的主抓下,逃台残军全面实施了政工制度和政治训练,应该说,基本稳住了军心,使其战斗力有一定恢复。另外,蒋系特务还对岛上的地下组织进行了全力搜捕,近1100人被捕或遭杀害,我军的内应力量也遭严重破坏。

在各种因素的叠加下,从1949年到1950年,三野渡海作战的困难一再增大,1950年5月17日,粟裕建议将渡海第一梯队由四个军增加为六个军,同时建议"攻台作战如无绝对把握,不仅不应轻易发起,而且宁愿再推迟一些时间"。6月23日,为了保证兵力优势,三野前委再次申请,从其他野战军抽调四个军,将原计划参战攻台的十二个军增加到十六个军以上。

另外,面对蒋军仍有一定力量的海军和空军,我方也不得不寻求苏联方面的支持,1949年12月底,主席访苏期间向斯大林提出:"海军和空军的缺乏,使人民解放军占领这个岛屿更加困难。考虑到这种情况,我们的一些将领一直在提议,请苏联援助,比如可以派志愿飞行人员或军事特遣舰队协助攻台"。

而斯大林的回答含糊其词:"这样的援助不是没有可能的,本来是应当考虑这样做的,问题是不能给美国一个干涉的理由。如果是指挥人员或军事教员,我们随时都可以派给你们,但其他的形式还需要考虑"。老实说,苏方还是担心与美国发生直接冲突,在海空军的援助方面犹犹豫豫,使我军错过了解放台海的最佳时机:1950年的上半年。

但是在我军的认真筹备和不懈努力下,攻台作战仍然箭在弦上,甚至美国方面也能判断出来大概时间,1950年5月17日,美国驻台北官员斯特朗向国务院报告:"我和使馆的人员都认为,台岛的命运已经注定,共产党可能在6月15日至7月底之间发动进攻"。因此他建议,要求所有美国公民迅速撤离台湾、转移重要物资。

然而就在1950年6月25日,朝鲜战争意外爆发了,美国随即改变了之前的“弃台”政策,以第七舰队和空军第13联队进入海峡,同时以换文形式与老蒋签订了所谓《台美联防协定》,在这样的情况下,解放军渡海的困难再次增加,因为敌方的力量显然进一步增强了。

同时我军还要将战略重心北移,防范鸭绿江那边的局势变化,那么只能暂时放弃攻台的计划,留下了历史的遗憾。