如何评价「音乐都是用来听的,好听就行了」?从乐理层面分析音乐的意义是什么?

发布时间:

2023-08-24 12:40

阅读量:

13

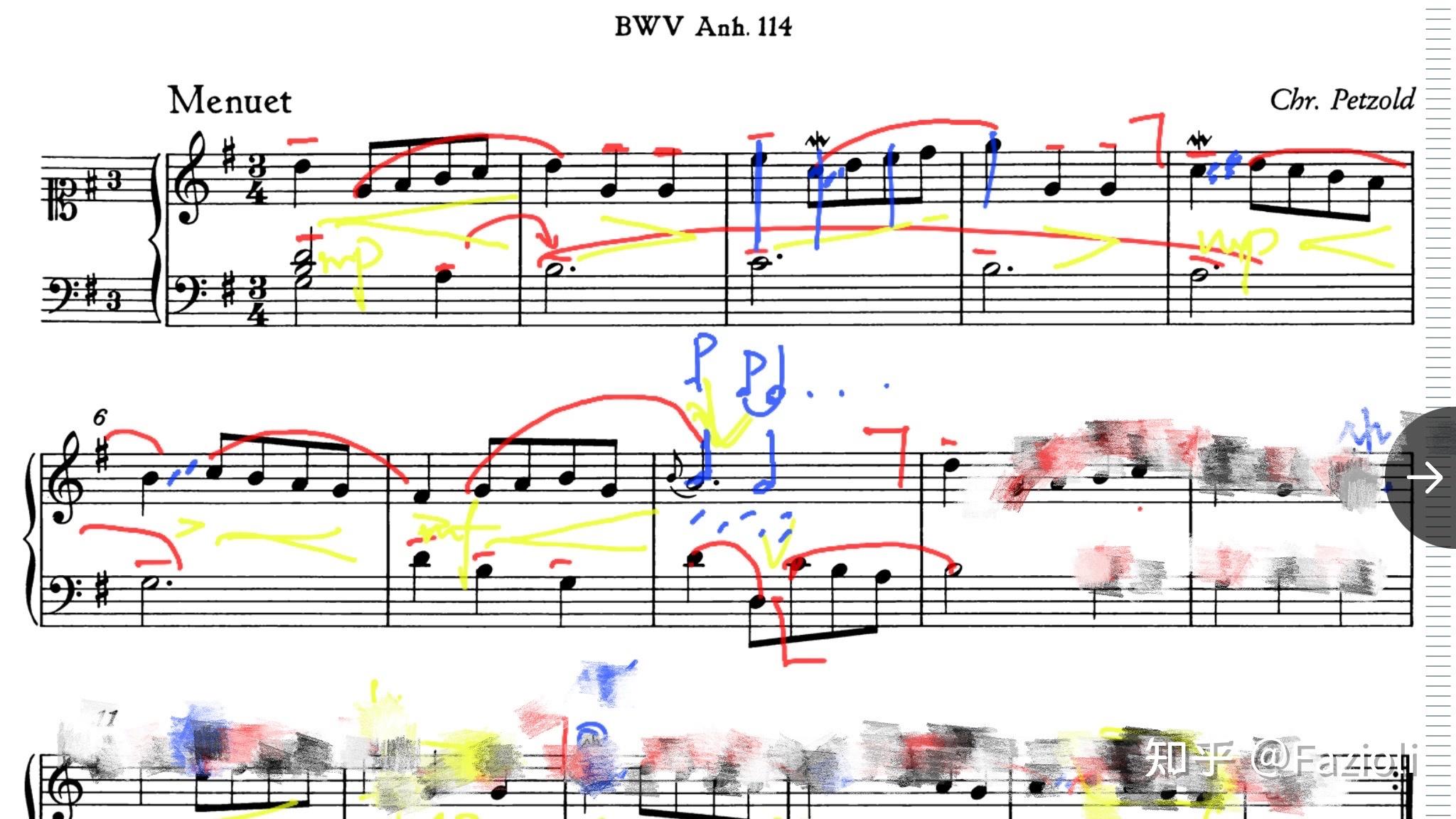

因为你不看谱面,仅仅靠听根本听不出那么多细节,看谱分析完之后再听,你会发现你的耳朵会灵光很多,捕捉到的东西多很多。

我原来教授有次说他年轻的时候听某钢琴家弹的某首曲子感觉乱七八糟,只是单纯的快速地把音符弹下来而已。但后来他弹了那首曲子,再去听那个录音,发现其实里面有很多精妙的处理!之前因为不够熟悉,钢琴家又弹得太快了,耳朵根本没有捕捉到这些细节。

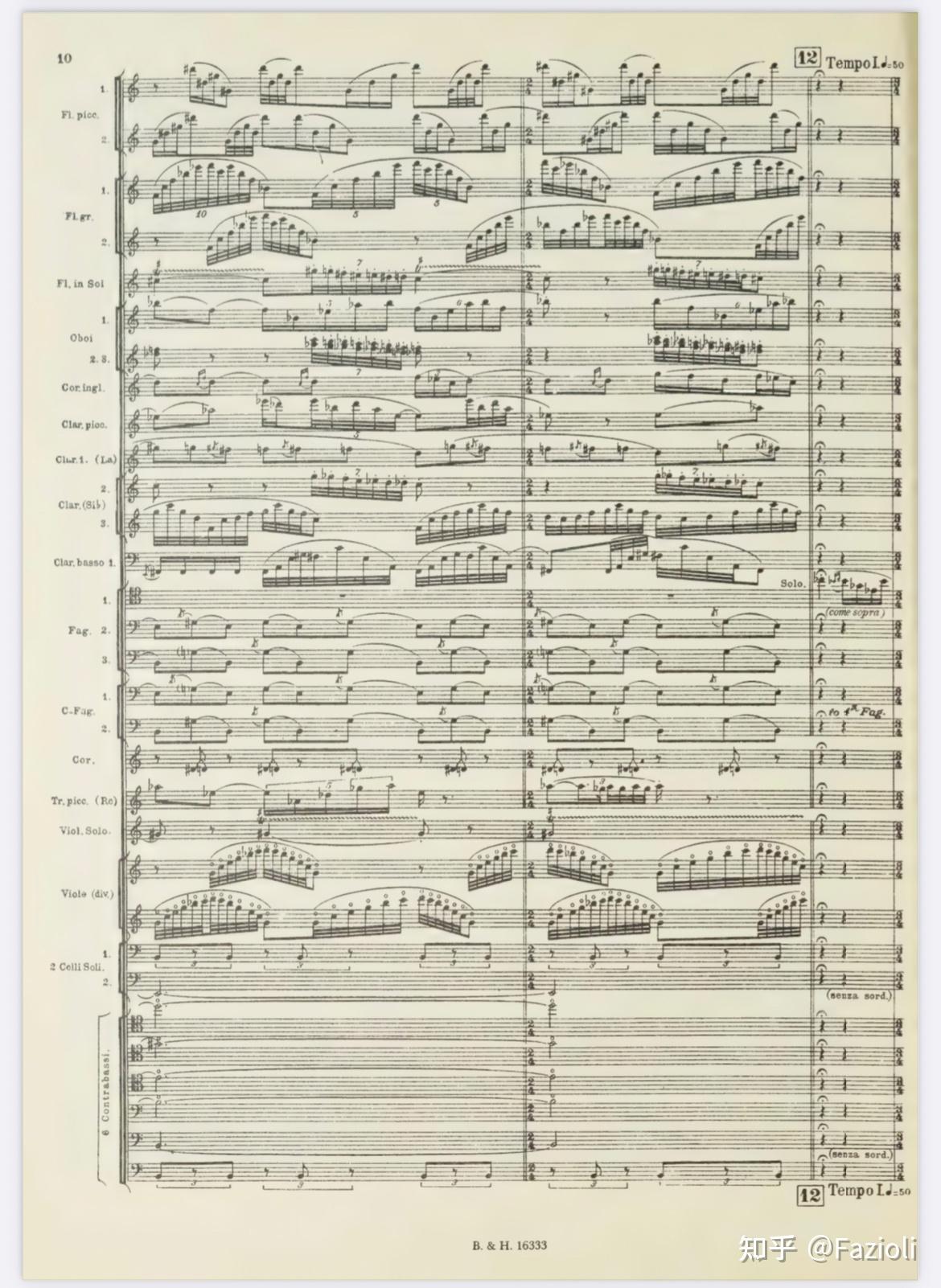

要是大编制的乐队作品,几十个乐器,十几个声部,你能保证你的耳朵15D立体声可能把每个声部都解析清楚?有一些录音师喜欢在录音里面埋“彩蛋”,就是有些有趣的声部在现场演出混在一起是听不见的,但他会单独把那个地方的挑出来,在录音里做的明显一些,可以说是在指挥、乐手的二次创作的基础上又进行了第三次创作。

眼睛看谱面是有时间去慢慢解读的,而用耳朵听,即便超级解析度的耳朵,能一下子同时听到几个声部,但音乐是一直不断往下进行的,脑子能跟得上么?同样,反过来来说,音乐的表现难,也在于怎样在演奏的那一瞬间同时把这么多东西做到。

研习谱面就像研究唐诗宋词,大师每一个字/音符里面都可能蕴含深意。

有些人说,作曲家当时就是随便一写,是,巴赫莫扎特这种类型的作曲家有的时候大笔一挥就写出了旷世杰作,但人家这个“大笔一挥”是人类顶级的天赋加多年专注训练得来的,随便一写不代表没有深度。而贝多芬之后的作曲家往往在意每首曲子的精雕细琢,手感涂涂改改,深思熟虑写下每一个音符。

当然,也不排除过度解读的可能性,但完全不去解读是不可能发觉出更深层次的东西。就像科研,你不能总问“做这个实验有什么用?”,你不去做就永远不可能发现更多这个世界运行的原理。

“伟大的作品诞生后就不属于作者了,剩下的文化创发工作,就是读者的权利了”----罗兰.巴特

END