《百年孤独》伟大在哪?

一口文学大棺材——《百年孤独》

中国古今小说史上,唯一能和《百年孤独》抗衡的只有红楼梦。

同为诺贝尔文学奖得主的马尔克斯和莫言,两相比较:一个是天外风雷;一个是叶底蝉噪。至于其它,只能算清风无痕、花语无声。

《百年孤独》写的是孤独吗?作家余华说他没有读出孤独。

我不是最懂《百年孤独》的人。却敢说:我是世界上读这本书次数最多的人。十年间,我翻烂了六本。

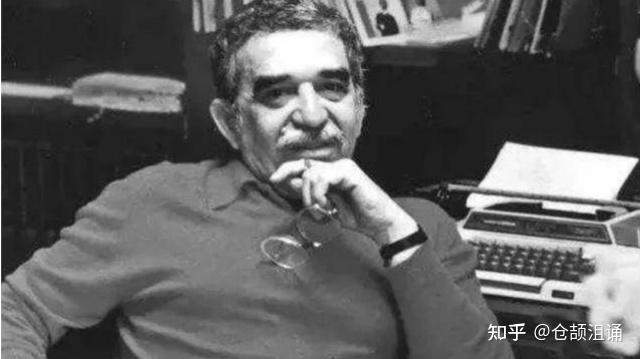

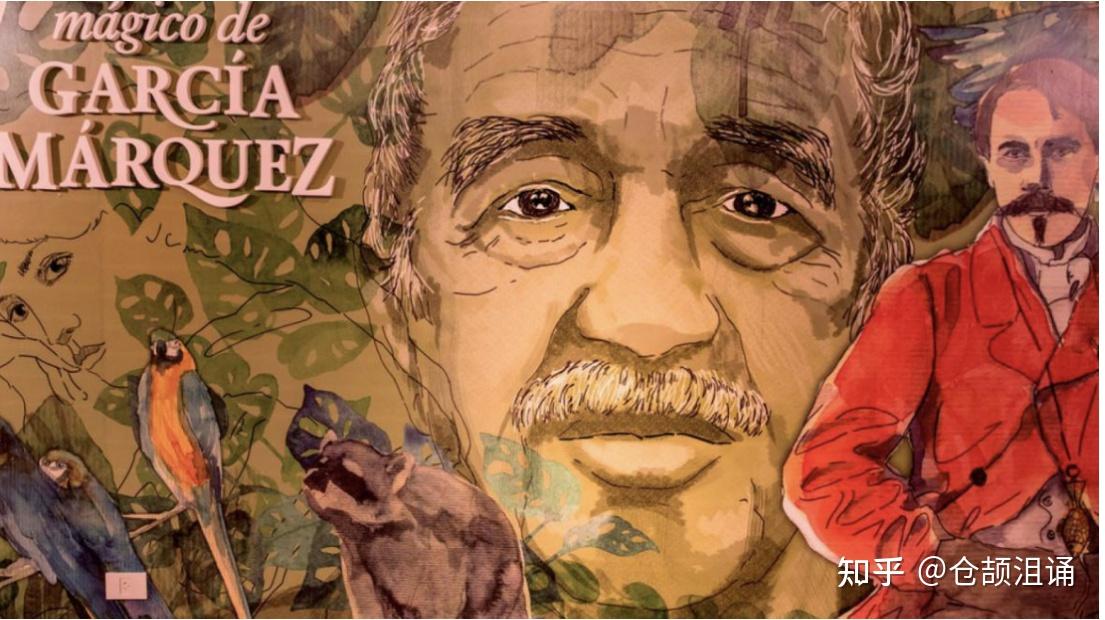

马尔克斯用他的魔笔唤醒了拉丁美洲,用海盗风、棕榈树、炼金术、妓女淫语、诺查丹玛斯之钥和天外飞仙诸情境造出一个魔幻的马孔多。

在这个世界里——

他以创世纪的蛮猛殉天(何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚)。

以无所顾忌的肉体碰撞呻吟爱情(丽贝卡)。

以怒触不周山的孤勇坚守家园(乌尔苏拉)。

以屠戮试炼小金鱼(奥雷里亚诺)。

以父血渲染皇冠(费尔南达)。

以玄学枪击科学(梅尔吉亚德斯)。

以乱伦和纸牌发泄情欲(庇拉尔)。

以飞天护卫美人精灵(美人蕾梅黛丝)。

这本书就是一口大棺材,棺材里是一个升腾着猩红迷雾的史前世界。

在里面,布恩迪亚家族为加勒比海、为世界举行了一场旷世灵修和死亡大预演。

他告诉世间:死亡是世界唯一的真相。

(一)绝后,死了三十八个人

这本书讲了什么?

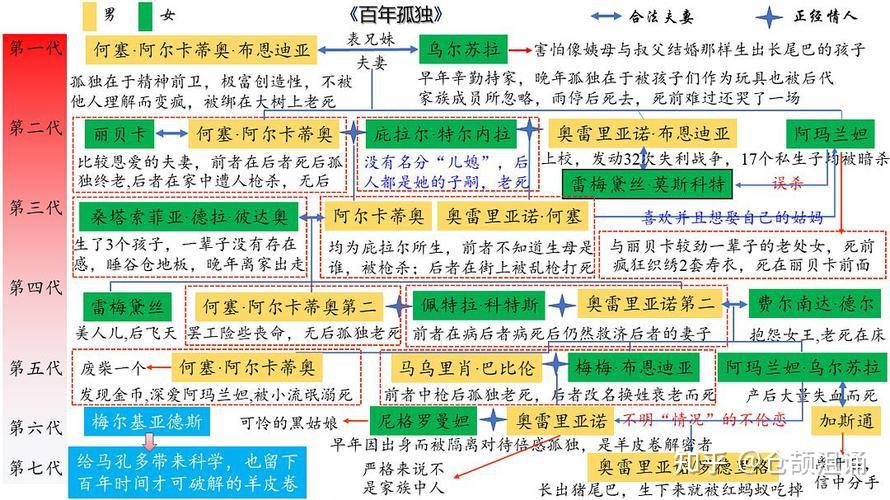

可以理解为:一个叫梅尔吉亚德斯的吉普赛人,向我们打开了一个家族七代人的生死簿,上面记载着这个家族三十八个人的生死宿命。他们苍鹰撞地般自戕在马尔克斯的文字堆上,血贱纸页。

加勒比海岸的拉丁美洲,拉丁美洲的小镇马孔多。

一百年的轮回,从第一代何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚到第七代罗德里戈,这个家族在圈禁他们的那个迷障丛生的坐标地,出生、苦恋、做爱、抗争、乱伦、屠戮和幻灭。

在这个鬼哭人闹的生死簿旁,围着全世界的读者,他们不是来祭拜的,是来窥视的。

在这令人肝胆俱裂的围观中,死亡的冰凌刮干了读者血肉。

他们顺着马尔克斯的视角看到了明天、下个月、明年或几十年后,在摇晃的人间尽头,自己的骷髅正孤寂地走向坟墓。

(二)马尔克斯和曹雪芹,异时空伴飞的蝴蝶

当我把书读到第三遍时,猛然发现《百年孤独》的隐形结构,它竟然和《红楼梦》如此之像。

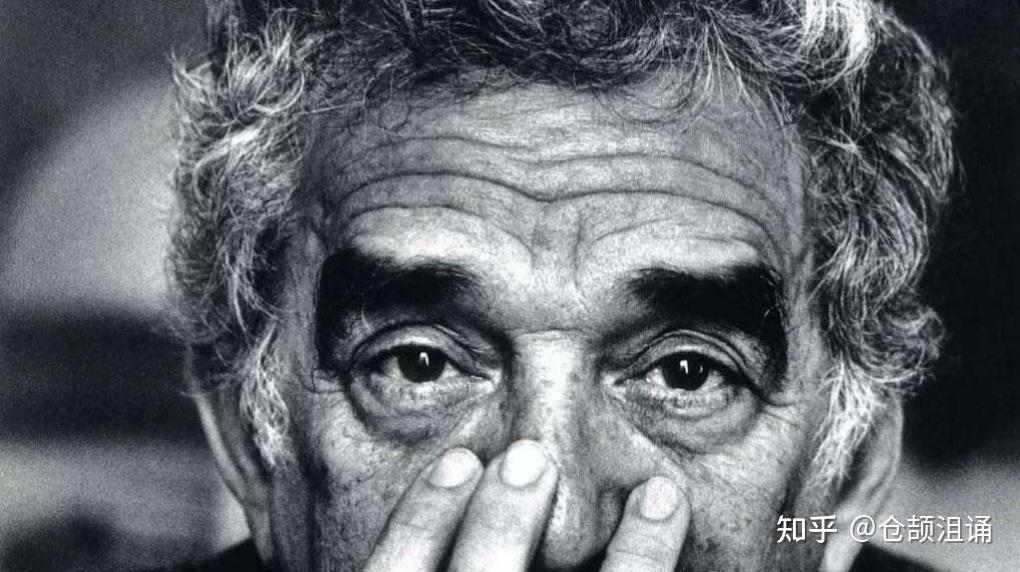

马尔克斯,1927年-2014年;曹雪芹,1715年—1763年。两人在时间上相差两个世纪,空间上隔着太平洋。

两部巨著皆“草蛇灰线,伏脉千里”,各自书写着自己家族和民族的史诗。他们是迥异的。

可我们不难发现,不同的两个人的笔墨竟然落向同一片海天。他们凝眸宿命,在太平洋上空发轫,用文字筑起了连接亚洲和拉丁美洲的彩虹桥。这座虹桥是宿命之“坟”的幻光,两位大师御风而舞,坟头双闹。

《红楼梦》以太虚幻境发端,幻梦通灵。风月宝鉴上命定金陵十二钗,凄凄惨惨戚戚。书以梦生开始以梦落结束,直至贾宝玉身后是白茫茫的大地真干净。

《百年孤独》以写着诺查丹玛斯之钥的羊皮卷开始,直至长着猪尾巴的第七代被蚂蚁啃噬,一阵飓风把马孔多这蜃景之城从地球上抹去。

他们写的都是宿命。

托尔斯泰说“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”。套用成“伟大的作品都是相似的,不伟大的作品各有各的不足”。

爱因斯坦晚年烧了物理手稿,开始笃信神学。神学是宿命的艺术化,是死亡之花。

谁也摆脱不了宿命。宿命是万物的基因,是婆娑世界、无量宇宙的终结者。

所以《金刚经》说“诸相非相,而安其心”。认识到这一点,才能谋得精神的解脱。这就像意淫,明知不可得,只好退而求其次。

承认宿命,在宿命的迷宫里寻找出口,这就是人生的全部。

(三)扭曲,是生命凄美的残照

在《 百年孤独》这饕餮盛宴中,任何人都能从中找到自己想要的生命体验。

人生百味升腾在马孔多这神奇的土地上。那里是枪弹、瘟疫、淫雨、人兽、圣女、疯子、诗人和巫师的祭坛,是人性的屠宰场。

“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午”。

这个开篇被誉为文学史上最伟大的开篇。无数文学大师或者小卒的目光都曾沉浸在这时间的套娃中。

作者的时间视角,在这里一分为三:过去、现在和将来。

这个开篇预示了马尔克斯将揉碎故事的时间线,会天女撒花般把人物和场景抛撒出来,让你目眩神迷。

这个套娃让你不堪卒读,这就像在洞房花烛夜,你却不谙男女之事。新娘对着急得冒汗的你骂:你个锤子。

看看这几个“偷句子的人”:

莫言——《红高粱》写道:“一九三九年古历八月初九,我父亲这个土匪种十四岁多一点。他跟着后来名满天下的传奇英雄余占鳌司令的队伍去胶平公路伏击日本人的汽车队。奶奶披着夹袄,送他们到村头。”

陈忠实——《白鹿原》写道:“白嘉轩后来最引以为豪壮的是一生中娶过七房女人。”

余华——《难逃劫数》写道:“直到很久以后,沙子依然能够清晰地回忆起那天上午东山敲开他房门时的情景。东山当初的形象使躺在被窝里的沙子大吃一惊。

这几个人都曾偷窥《百年孤独》的灯花,捉到手才发现那是他们无法效仿捏制成形的流光。

这三个人中,尤其是陈忠实言:马尔克斯似乎在故意编织一张蛛网,让读者缠在其中。

他索性反其道而行之,用最精简的结构写出了《白鹿原》。《白鹿原》一清到底,多了纯净,却少了观览海潮中鲨鱼背鳍划过水面的神秘与震撼。

在这扭曲的时间叙事结构中,马尔克斯向拉丁美洲泼墨。

墨雨中,小说里的各色人物被冲出洞穴,在这宿命的时间熔炉里试炼他们的心志、情欲和秘密。

除了圣母般的乌尔苏拉外,他们每个人都是病态的、自私的、带着原罪。

一个崇尚科学的疯子——

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚,这个家族的男性始祖。他是最具开拓性的人物。

他带领几十人跨越大沼泽、吃金刚鹦鹉肉,开辟了马孔多,他是神话里的创世纪尊者。

他骨子里的反叛从和表妹乌尔苏拉的婚姻中就能看出来。面对近亲结婚,他说“只要不生出猪尾巴就行”。他的儿子没有猪尾巴,但他最终没有逃过宿命。故事的结尾,马尔克斯给他的家族最后的残命安了个尾巴。

这个人本人非常喜欢,他身上具有巨大的张力。他炼金子、痴迷银版摄影术、用放大镜炮制战术、证明了地球是圆的像个橙子。

他是刚勇的武士、是文明的唤灵师,最终却成了精神的囚徒。

在晚年,他一直想逃离捆绑他的那棵栗树。绳子解开后,他却不肯走,直至以115至122岁之间的年龄死在了那里。

他因试图带领马孔多走向文明而显出了博爱,又因弃家庭于不顾泛着冰冷。

他是失败的王。

书中对于他死的描写,精彩绝伦。

当比西塔西翁问他为什么回来,他用他们庄重的语言答道:

“我来是为了王的下葬。”

于是他们走进何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的房间,用尽全身力气摇晃他,冲他耳边叫喊,又把一面镜子,放在他的鼻孔前,但都无法将他唤醒。不多时,木匠开始为他量身打造棺材,他们透过窗户看见无数小黄花如细雨缤纷飘落。花雨在镇上落了一整夜,这静寂的风暴覆盖了屋顶,堵住了房门,令露宿的动物窒息而死。如此多的花朵自天而降,天亮时大街小巷都覆上了一层绵密的花毯,人们用铲子耙子清理出通道才能出殡。

读完这一段,我流了很多泪。

一个美人精灵——

蕾梅黛丝。“你惊惧于她的美,甚至在你看到她的裸体时,都忘了勃起的冲动。”这句话,是我穷尽脑汁想出来的。

当我脑汁都流完后又想出一句更好的“美的你想杀了她”。蕾梅黛丝就是这样一个美人。

书中介绍,她的美在她还是孩子时就已经名闻大泽区,她的家人因为她的美而感到恐慌。有四个人因为她的美而死去。她的美,是致命的。

看看四大美女之首的西施:

《墨子》:“西施之沉,美也。”

(西施因美而死于沉湖)

西施是美的,却美不过蕾梅黛丝。

美的东西,都是原始的。就如B52轰炸机的流线、金字塔的三角。

蕾梅黛丝是一只不染凡尘的神鹿,它单纯到可以傻傻地到猎人的枪口前去嗅枪管里喷射出的那朵弹花。她是嫦娥遗落到人间的一抹唇印,她本只属于月宫。

作者写道:

美人儿蕾梅黛丝不属于这个世界。她爱光着身子走来走去,丝毫不避讳别人的眼光,也丝毫感觉不到自己的美。岁月流逝,她却永远停在天真烂漫的童年。她厌烦胸衣和衬裙,就自己缝了个麻袋一样的袍子穿着。她有瀑布般垂到腿肚的长发,却因为厌烦家人非要她修剪和盘发,索性剃了个光头。

一天,她刚开始沐浴,有个外乡人掀开屋瓦偷窥,看到她惊人的裸体顿时透不过气来。她从屋瓦的缝隙间发现了他,但并没有害羞,只是惊慌。

“当心,”她说,“会掉下来的。”

“我只是想看看你。”外乡人嗫嚅道。

“好吧,”她说,“不过要当心,瓦片都烂了。”

真正的美人,必须是至简、至善、至真的,她根本意识不到自己是美的。西施害了吴国;貂蝉染了董卓的肮脏;王昭君热衷政治;杨贵妃是婊子。四大美女都不符合上述标准。她们都不如蕾梅黛丝。

马尔克斯心中的美人在人间是不存在的,只能是此女只应天上有。所以,他的笔下刮了一阵风,把美人蕾梅黛丝给吹走了。

他深受印第安文化的影响,对女性的审美一直徜徉在母系氏族阶段。对乌尔苏拉的不吝赞美之情,更是鲜明的体现。

我在想,度过了洞房花烛夜的女人,永远与美人的殊荣无缘了。无论你怎么美,也只是狐狸和聊斋的关系。

你要想说全世界人都不信这个观点。

那么,请在前面加上马尔克斯除外。

一个巨人——

何塞·阿尔卡蒂奥。从这个人物的刻画上,我理解了什么叫大师的笔力。

先看看施耐庵笔下的李逵:

黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮。交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。怒发浑如铁刷,狰狞好似狻猊。天蓬恶杀下云梯。李逵真勇悍,人号铁牛儿。

再看何塞·阿尔卡蒂奥:

他野牛似的脖子上挂着就难圣母像,双臂和胸前覆盖着神秘刺青,右手腕上紧紧缠着“十字架婴儿”护符铜手链。他走到哪里都给人以地震般的战栗感。他在柜台上展示自己那令人难以置信的阳物,上面红蓝两色纵横交错,覆满多种语言的刺青。他能吃掉半扇儿乳猪,放屁能令花儿枯萎。

施耐庵像是在描写一个卡通头像。马尔克斯却是力透纸背,笔笔到骨。

这样的神来之笔,比比皆是。

比如写吉普赛人梅尔吉亚德斯“他总戴着一顶黑色大礼帽,活像乌鸦展开翅膀,身穿一件天鹅绒坎肩,染着沧桑岁月的苔印”。

施耐庵笔下的李逵是扁平的,除了“凶丑”外,毫无感情色彩。

事实上,李逵的内心是极其丰富的。这在杀虎救母和宋江之死的情节中,毕露无疑。

何塞·阿尔卡蒂奥,是立体的。他外貌上的文化符号“十字架婴儿”“覆满多种语言的刺青”,展示出了他的性格和经历。

马尔克斯孵化了这个生理巨人,正是这个巨人的野性基因让这个家族延续了后面的五代人。

这个具有传奇经历的第一代长子,是挥纵欲望的代表,是无数女人深夜中冥想的玩物。这种类型的人对人类文明的升扬无丝毫意义,却又是文明之卵得以孕育的那粒精子。

他是一头种猪,为人不齿,却又让女人男人对他的“巨大”兴叹。

除此之外,他毫无意义。

就像社会上的大多数人一样。

比如我自己。

一群荡妇——

庇拉尔·特尔内拉。这是一个廉价、风流的女人。

在当今,每个村子都蛰伏着这样的人。她们伤了村庄的风化,又给苍凉的岩石增加一抹纹理的妖娆。

两个亲兄弟共用一个女人的事实,读起来让人头皮炸裂。

这个女人的存在让这个家族的血液不再纯净,家族的血亲以蝉蜕的方式破茧出第三代阿尔卡蒂奥和奥尔里亚诺·何塞。第三代的阿尔卡蒂奥综合了巨人的雄壮和庇拉尔的骚情。

自此,后代们如飞蝉入木,响彻林籁。

乱伦是这个家族的额头上的大宋金印。这肇始于第一代,家族的始祖何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚和妻子乌尔苏拉就是表兄妹。

这种乱伦在小说结尾又形成了一个回环——第七代长着尾巴的罗德里戈正是乱伦的结果,他的父亲是第六代奥雷里亚诺·布恩迪亚,母亲是阿玛兰旦·乌尔苏拉,母亲是父亲的姨妈。

马尔克斯对性爱感觉和场面的描写是顶级的:

少年的奥雷里亚诺问哥哥何塞阿尔卡蒂奥“那个完了后”是什么感觉?

哥哥说:“好像地震。”

何塞阿尔卡蒂奥和丽贝卡新婚蜜月,作者用反衬的手法来描摹二人的激情,“邻居们因惊醒整个街区的叫声而恐慌——每夜八次,连午睡阶段也有三次。祈祷那种肆无忌惮的激情不要侵扰死人的安眠。”

奥雷里亚诺布恩迪亚和姨妈阿玛兰旦乌尔苏拉,“一开始像蠕虫,然后像蜗牛,最后像螃蟹,直到她不得不出门去追踪误入歧途的猎物。”

庇拉尔在马孔多最后成为了老鸹,这个抹布一样的女人却在死时得到了极大的尊重。

书中交代她是被妓女们下葬的。那些妓女向她的墓穴扔耳坠、胸针和戒指又用亚马逊山茶花在墓穴上堆成小丘。而后,离开马孔多。

马尔克斯对女性似乎有一种天生的垂爱,即使是误毒死嫂子的阿玛兰旦,作者也没有口诛笔伐,而是给她了一个体面的离去。

作者的这个态度曾让我不思不得其解,直到后来看到《马尔克斯评传》后,才发现了他的潜意识一直活在母系氏族社会里。

世界上有无数作家试图尝试这个为人所不齿却在现实中确切存在的不伦现象。比如说《白鹿原》的鹿子霖和小娥、《唐人街》里的那句“她是我女儿也是我妹妹”。这些人是肉欲战胜了理智,是道德的塌方。

作者为什么写这些?

或许,他们是想说明人性的复杂和诡异性,警示人们心头一定要高悬道德的达摩斯利剑。

我们不得而知。也不想知道。

很怕知道。

一只三足的鼎——

这个家族始终是行走在失控的节奏上,是乌尔苏拉圣母、奥雷里亚诺上校和费尔南达女王构成了一只铜鼎,在聚敛着百年的气脉。

乌尔苏拉这个家族始祖集合了天下女性的所有优点,她瘦小却又有庞大的耐力,总是把“这个疯子构成的家庭”推到正确的轨道上去。即使瞎了,也要靠嗅觉掌握家族的动态。

她是拉美妇女的代表。当那些男人在举办狂欢夜、在斗鸡、在沉迷纸牌算命时。乌尔苏拉却正率领着女人们在修补着加勒比的海风。

麦家写了一本《人生海海》,里面也有一个上校。他似乎颇受马尔克斯的影响。却没有写出一个孤独少校的仪重。

马尔克斯笔下的上校从出生那天就预示出了孤独的本性“他在母腹中就会哭,剪脐带的时候毫无畏惧地观察人们的脸庞”。

在此时,上校虽然另类,却还不是哪吒。但是他的这种异象,注定会走向不平凡。

果然,他中年纵横捭阖在大泽区、加勒比海岸,晚年专注打造小金鱼。

他既是这个家族的出离者,又是家庭和拉丁美洲的庇护者。他是《白鹿原》里的白孝文,是《静静的顿河》里的格里高利·麦列霍夫。

费尔南达,一直想成为女王却没能加冕。她一直努力地试图用“贵族的文明”矫正这个家族的航向。

她的女儿却呈给了她一个宿命的轮回。女儿背叛了她。最终,女儿在纸牌的背面称了女王,是床上的王。

马尔克斯在费尔南达这个人物上表达的政治倾向最为明显。从拉丁美洲的历史角度看,她是殖民文化的代表,是《天龙八部》里的慕容复,又是流着契丹血液的乔峰。

三十八个人,各怀己私,在镜子之城中照看着自己的人欲。

这让马孔多龟裂出了所有关于人本的形骸——爱、恨、情、愁、贪婪、求索、失落、卑鄙,这些形骸堆砌成了拉丁美洲的巨大而脆弱的帕帕斯秃鹰标本。标本前,对峙着西班牙和美国的银河战舰。

拉丁美洲不改变,还将走向被殖民。而这种苏醒因麻木而麻木,拉丁美洲人身上遗留的印第安人蒙昧的远古血液,无法解构所谓的现代文明。

加勒比海、太平洋、亚马逊加持下的古老拉丁美洲,那里的金刚鹦鹉、黄金蟒、玛雅预言、太阳金字塔、天空之城、外婆嘴里的飓风,凝聚成作品里让无数人叹为观止的舍利子——魔幻现实。

(四)魔幻——鬼神的投影

没人人比武大郎和西门庆更懂潘金莲的身子。

所以,必须让马尔克斯解释马尔克斯。

什么叫“魔幻”?

魔幻是由个人或群体制造出来的包括有不是人但是带有人性的形象行为主体组成的虚构幻界。主要是用以此表现人的社会和观念等。

马尔克斯说:“在我的小说里,没有一行文字不是建立在事实基础上的。”

他不承认自己小说里的魔幻。他讲述了构思美人蕾梅黛丝飞天的过程:

有一位老太太,一天早晨发现孙女逃跑了。为掩盖事实真相,她逢人便说孙女飞到天上去了。马尔克斯百思不得其解,想人怎么能飞上天空呢。有一天,一个黑人女人的床单被风刮跑了。他茅塞顿开,美人儿蕾梅黛丝有了床单就能飞上天了。床单便是现实的一个依据。(引自,《番石榴飘香》)

在书中,有许多魔幻的描述。你不得不承认,他的魔幻都能得到现实的支撑。就如中国武侠小说里的凌波微步,只要足底的场和水面的场能够聚合平衡,就会有江湖。

魔幻属于人类的未知,是精神在理性分裂后,诞生出的视听怪兽。

在这里,不得不提起陈忠实先生的《白鹿原》。这本书,几乎就是《百年孤独》的投影。如果他当时有文胆,他所创造的文学成就将能和《百年孤独》媲美。

他没敢把当时认为的“封建迷信”扩容到自己的作品里。仅仅在小娥死后,在坟上面盖了一座塔。

我们不缺民间传说,更不缺灵异鬼怪。这些宝贵的文化养料被认为是精神的污物,实在可惜。

这又不能不提起孔子。这只华夏精神世界里的鬓狗删除了上古神话,叫嚣“不语怪力乱神”。他折断了中国人想象的翅膀,我们当代所谓的主流作家又成群合围网文,这让中国文学史不再饱满。

为什么书生与狐仙不能住进钢筋水泥的楼宇里呢?

为什么马克思就必须是所有人的干爹呢?

文学是生活的比喻。

他可以是《百年孤独》中那个普鲁邓希奥·阿基拉尔的鬼魂;亚马逊丛林的雨可以下四年十一个月零两天;也可以是卡夫卡笔下那一觉醒来后的巨大甲虫。

作家们,像《百年孤独》一样放飞你们魔幻的风筝吧。

(五)诺贝尔文学奖——另类的马尔克斯

1982年10月,马尔克斯获得诺贝尔文学奖。在接祝贺电话的时候,妻子就在一边紧张地看着他。当他放下电话,妻子问,怎么样?马尔克斯望着妻子,半晌吐出三个字:我完了。

他的父亲得知消息后骄傲地说,很久以前我就知道我儿会有这么一天。仿佛早已忘记他跟儿子说的其实是“你再这样下去只能吃纸”。

马尔克斯躺在每年专门为诺贝尔奖得主安排的酒店房间大床上,半夜忽然惊醒,他想到好多得过此奖的文学家都曾睡过这张床。他惊慌失措,赶紧从床上爬起来躺在沙发上,再次进入梦乡。

颁奖礼华丽非常,鲜花,闪光灯,红毯,四处晃动的身影,让马尔克斯宛若梦境。他突然嘀咕了一句:天哪,我感觉是在参加自己的葬礼。

他确实用《百年孤独》给自己筹办了文学上的最高葬礼。就像陈忠实用《白鹿原》给自己垫棺材当枕头。

历史上唯一没有争议的诺贝尔文学奖得主,马尔克斯,飞翔吧!