有哪些让你感动至落泪的照片?

我来了,全是彩图无水印,喜欢的朋友们可以收藏。

他们是一个集体,他们的历史不过是中国GCD和其所领导的军队的历史的一部分;

他们的能力在那个时代脱颖而出,可以安稳的度过余生。

可他们却选择了一条艰难且布满荆棘的道路,在这条路上,他们放弃了优渥的物质条件;

在这条路上,无数志同道合的同志相继倒下,他们还是一往无前、无怨无悔。

遍地哀鸿满城血,无非一念救苍生!

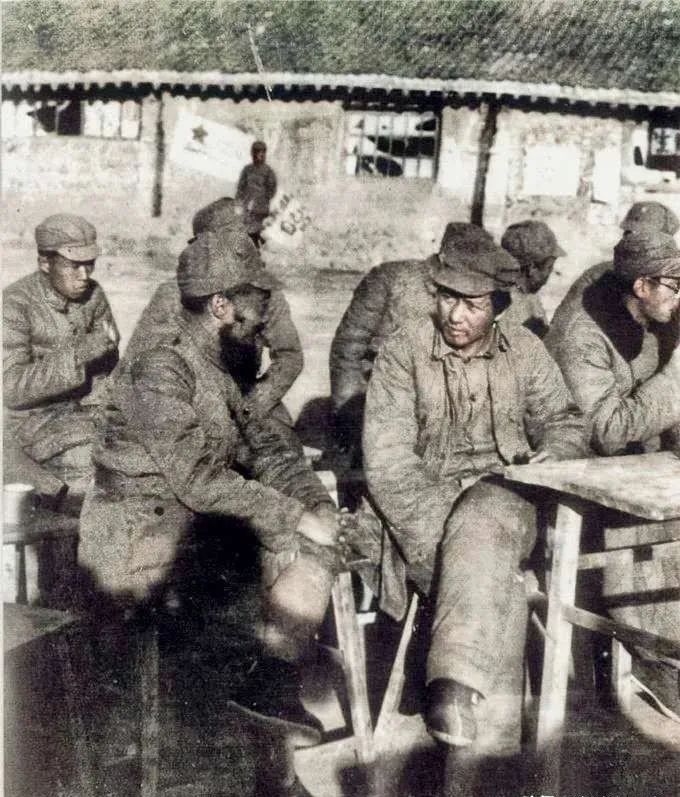

1936年到1945年,他们深深扎根在和沿海城市比有着天壤之别的延安,物质生活不富裕,他们不觉得“口体之奉不若人”。

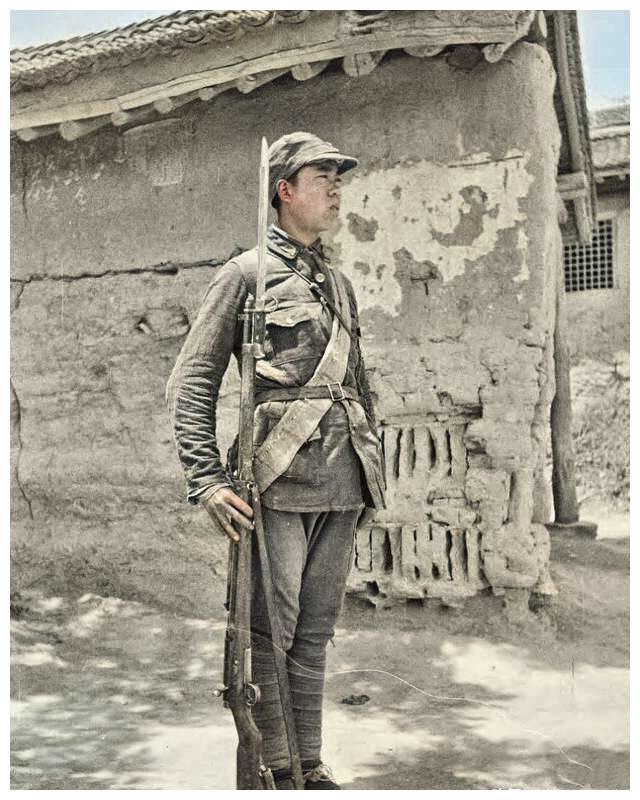

他们衣衫褴褛,穿着补丁打补丁的衣裤。

他们不是坐而论道、叉腰品评的名士,他们不是叽叽喳喳的哗众取宠之人。

他们是无双的国士,是沉默的前行者!

1936年到1945年的贫瘠之地延安,容纳了日后无数的开国元勋。

一、

1944年的延安,难得一见的五帅同框的珍贵照片,他们每一位都是战功赫赫、功勋卓著。

从左至右分别是彭老总、朱老总、叶帅、聂帅、陈老总。

二、

1942年,主席和延安文艺座谈会的代表们集体合影。

贫困的延安,成了许多爱国人士的向往之地,他们来自各行各业,各个不同的城市。

三、

1942年,主席在延安的高级技术干部会上的讲话。主席讲话一贯是通俗易懂、风趣幽默,而他本人也很平易近人。

四、

能撑起半边天的妇女们,彭总的妻子浦安修同志,周公的妻子邓颖超大姐,老总的妻子康克清大姐。

这里插一下,剔除浦安修。邓大姐和康大姐加上主席的夫人贺子珍大姐、洛甫的夫人刘英大姐都是长征中同甘共苦过来的,患难见真情。

其中,主席的夫人贺子珍大姐在长征途中为掩护伤员,头、背、肺部被炸入弹片,且终生没有取出。

而朱老总的夫人康克清大姐跟随朱老总带领红军三过草地,历尽艰辛,无怨无悔,在朱老总被张国焘扣押作人质时不离不弃,支持朱老总同分裂红军的张国焘作斗争。

她们四位真的是巾帼不让须眉。

五、

自“遵义会议”主席崛起之后,苏维埃的四巨头。

六、

“我最喜欢听得,就是人家叫我毛先生。”

七、

1944年7月毛主席与朱老总、刘少奇、聂荣臻以及林总在延安纪念七七事变大会上的珍贵照片。

八、

1944年冬天的延安,照片自右至左依次是:马海德、博古、朱老总、主席、任弼时、李富春、张闻天、聂荣臻。

九、

1944年毛主席与朱瑞在延安的合影。很不幸的是,四年后的1948年10月1日,朱瑞在辽沈战役攻克义县战斗中牺牲,年仅43岁,是解放战争中我军牺牲的最高将领。

十、

朱老总、贺老总、徐帅在延安机场。

十一、

1944年,主席和朱老总(左一)、陈毅(左三)、聂荣臻(左五)、李富春(左六)、王震(左二)在延安的合影。

十三、

11月1日主席和朱老总等领导在延安一起检阅南下部队。

1944年八路军第120师359旅4000余人组成南下支队,挺进豫、鄂、粤敌后,开辟新的抗日根据地。

十四、

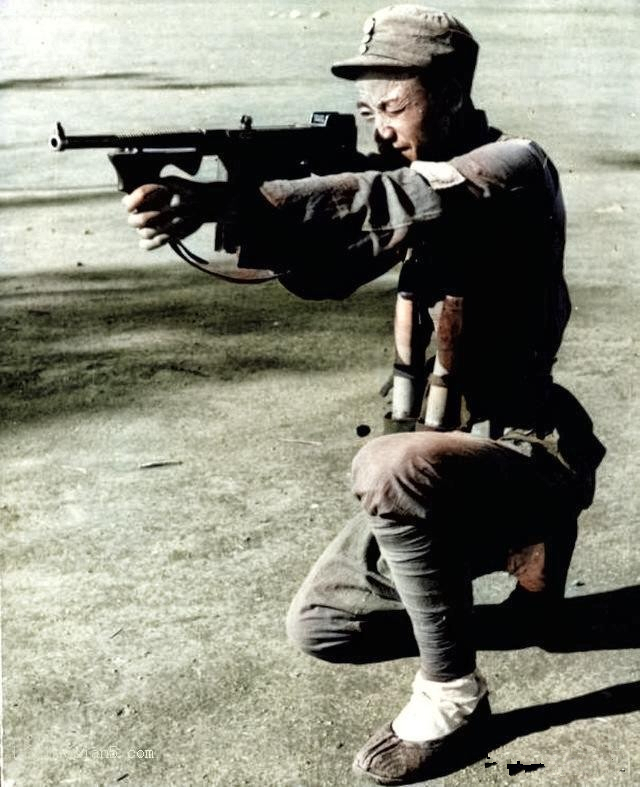

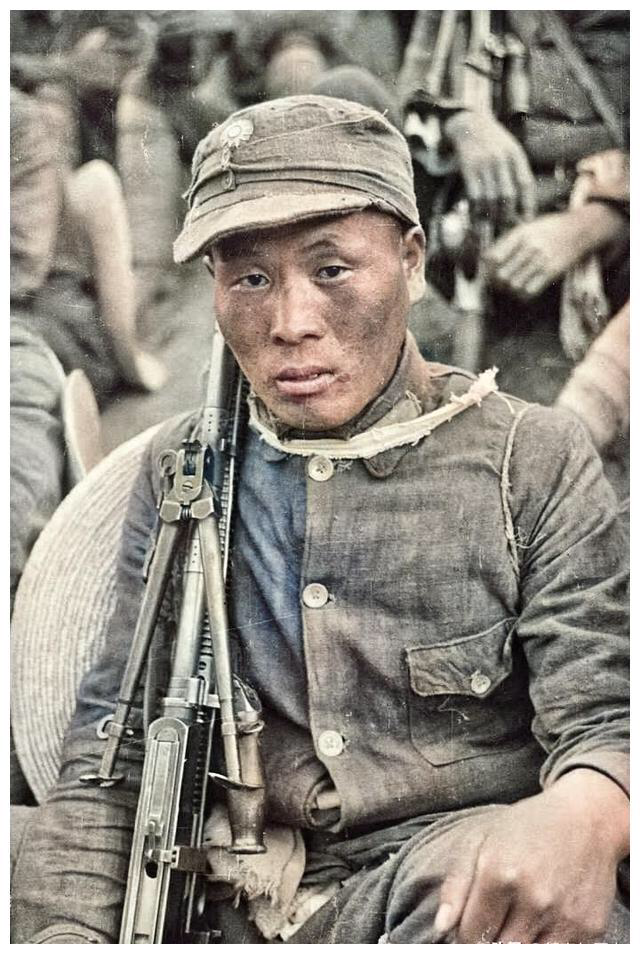

1944年11月1日,毛主席和朱老总在王震的陪同下,在延安东关机场检阅即将南下的部队。战士们都穿着崭新的灰色棉军装,挂着新的子弹袋,背着新被子和新毛毯,歪把子机枪和三八式步枪。

十五、

1944年6月,主席、朱老总、周公等人在延安会见中外记者西北参观团。参观团中的大多数人是第一次来延安,他们看到了一个和重庆完全不同的世界,留下了深刻的印象。

十六、

1944年,美军观察组共18人分两批抵达延安,这个观察组是考察我军英勇抗战的行动和物资匮乏的情况,并协调营救美军飞行员的军事小组。

十七、

1938年在延安召开的六届六中全会主席团成员的合影。

左起:康生、毛主席、王稼祥、朱老总、项英、王明。后排左起:陈云、秦邦宪 (博古) 、彭德怀、刘少奇、周恩来、张闻天。

十八、

朱老总和罗瑞卿(左一)等人合影。

十九、

从右到左依次是:肖劲光、杨尚昆、罗瑞卿、关向应、萧克、罗荣桓、谢觉哉、贺龙、徐海东、王震。

二十、

1945年8月,主席与赫尔利、张治中在延安。赫尔利和张治中到延安的目的是邀请主席赴重庆谈判的。

二十一、

1946年1月27日,周公由重庆坐飞机飞返延安。图为主席、刘少奇、朱老总、彭老总等前往机场迎接。

二十二、

彭总和浦安修同志。

二十三、

主席和林总。

二十四、

图为1936年,中央红军完成了长征,而朱老总带着剩下的红军队伍(红二和红四)北上到达延安与主席的合影。

二十五、

主席和李讷在延安。

二十七、

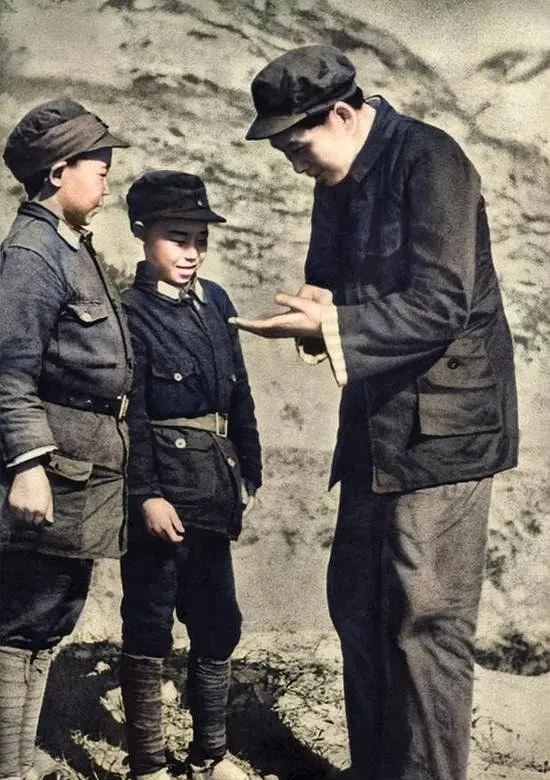

1939年4月24日的延安,主席到抗大参加大会,他快到抗大校务部门前时,有两个小八路从山坡上跑下来,兴冲冲地来到主席跟前,向主席问好。主席亲切的与他们交流,并教他们写字。

二十八、

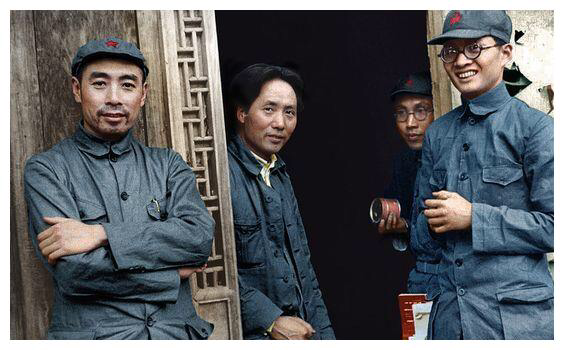

1943年11月,曾任三八六旅旅长的陈赓离开太岳区来到延安学习,与莫文骅、陈郁合影。

下面是单独照片。

一、

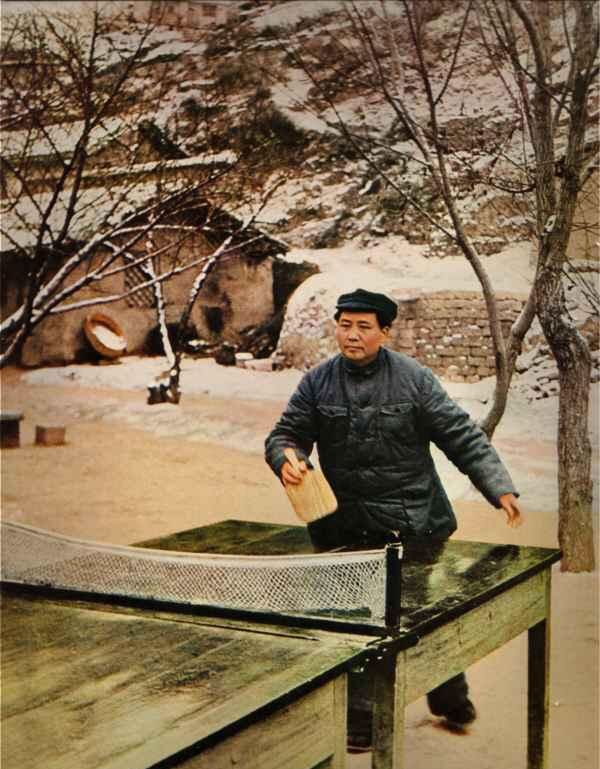

主席休闲时打会儿乒乓球。

二、

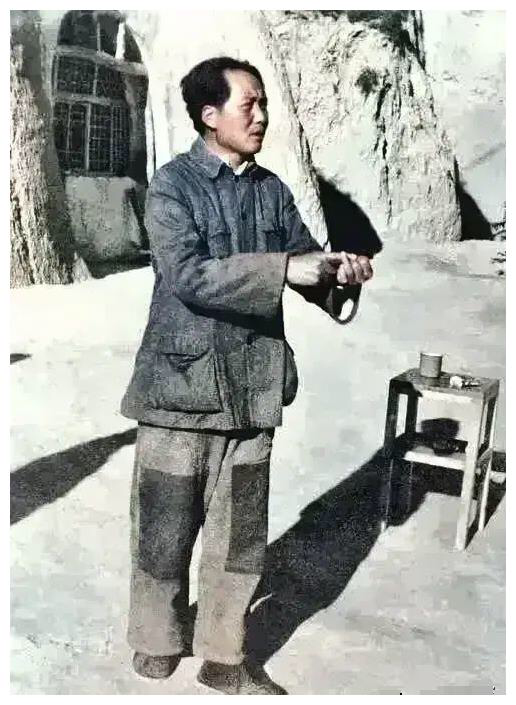

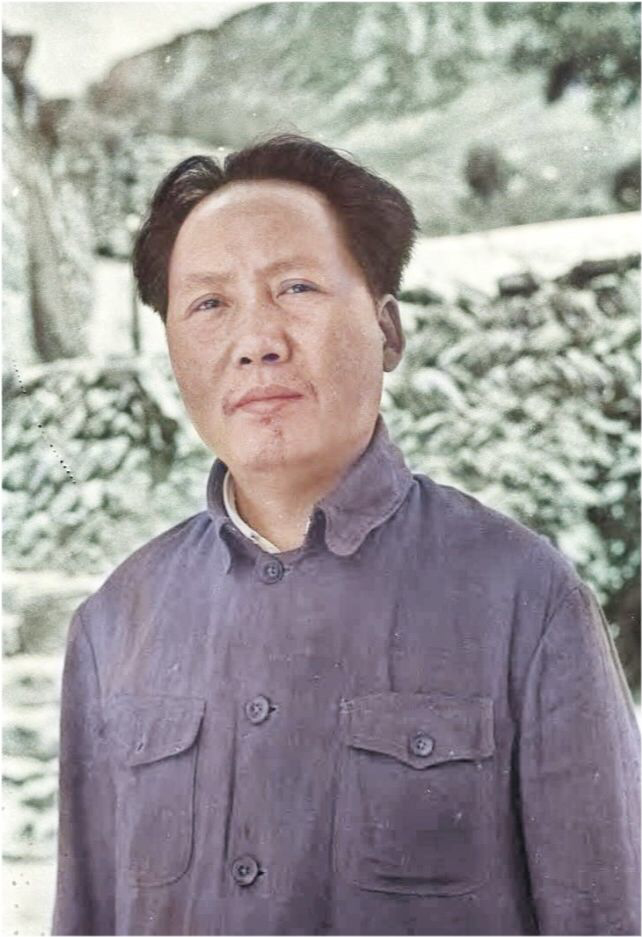

主席在延安。

三、

主席笑的好开心。

四、

1938年8月1日主席在延安抗大第四期学员毕业典礼与纪念南昌起义十一周年大会上讲话。

五、

1938年冬天主席在延安与著名民主人士李公朴先生交谈。

李公朴先生曾四上华北抗战前线、二访延安,完成了四五十万字抗战文字。

六、

主席在延安。

七、

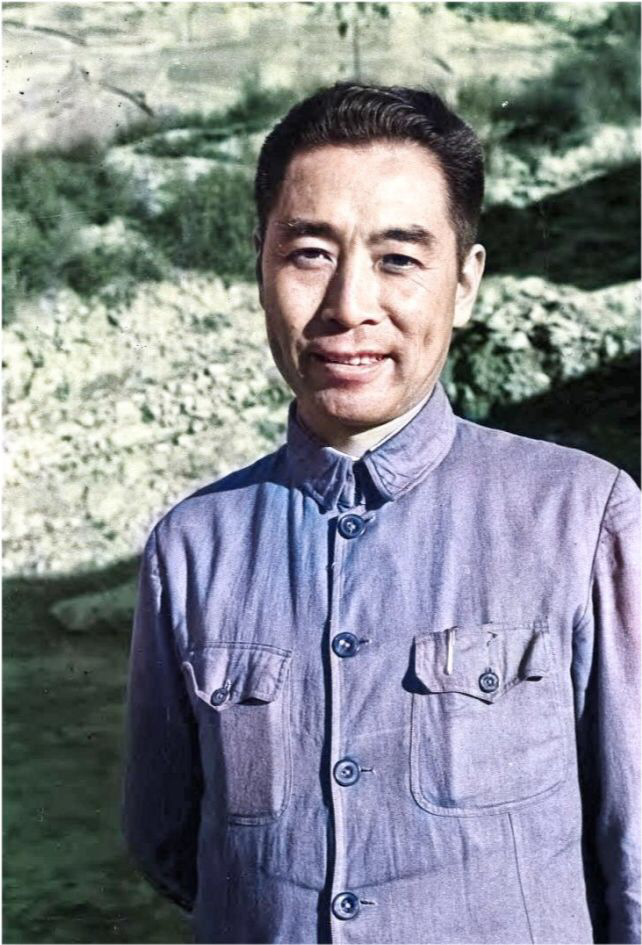

1944年的周公。

八、

1944年的朱老总。

九、

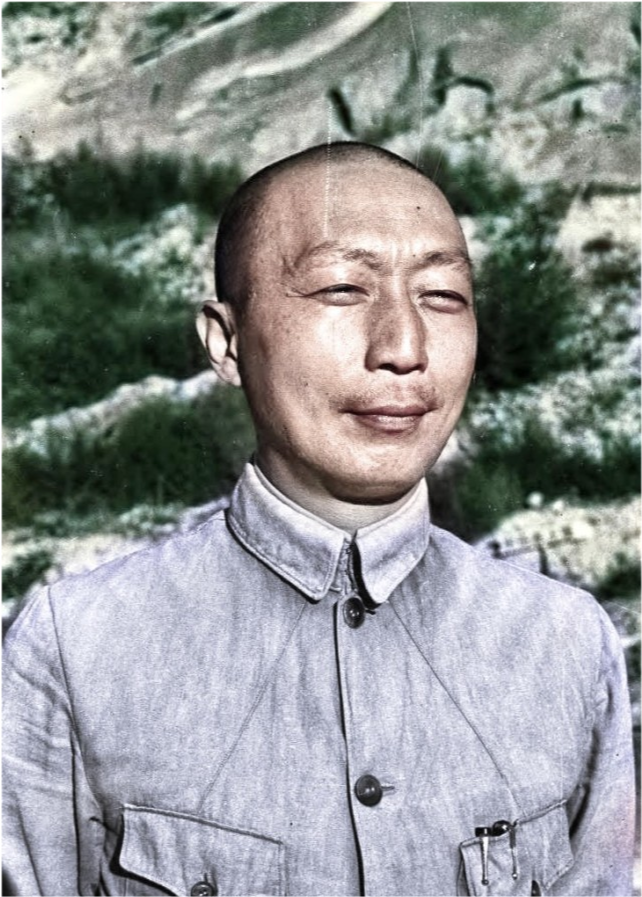

彭老总。

十、

陈毅元帅。

十一、

1944年的聂帅。

十二、

1938年的聂帅。

十三、

1938年的周公。

十四、

徐海东大将。

十五、

1938年的萧克。

十六、

1938年的罗瑞卿。

十七、

1938年的林总。

前几天看完了《延安颂》,里面生动的展示了主席他们这代人在延安生活的点点滴滴。比如主席在延安参加大生产运动、召开文艺座谈会、开展整风运动、去抗日大学上课讲矛盾论和实践论,主席和贺大姐微妙的关系等等。

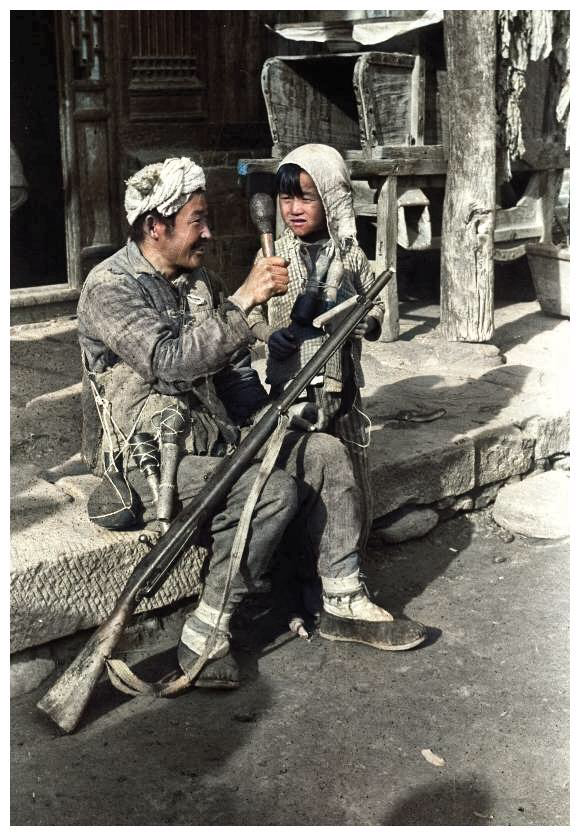

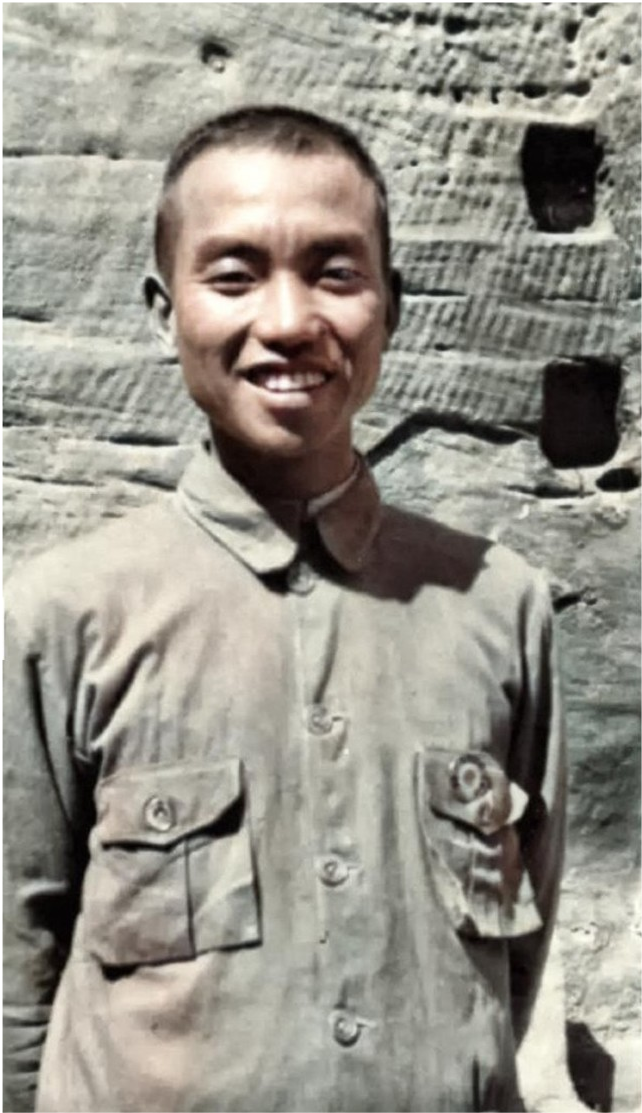

最后用斯诺的《红星照耀中国》中,写的参加了长征无怨无悔、目光坚毅、军纪严明的小战士们来结尾。

他是个南方人,在福建苏区参加红军六千英里长征,一路走过来的。外国军事专家都拒绝相信长征是可能的事。但是这里却有这个“老狗”,年方十七,实际上看上去像十四岁。他走了这次长征,并不把它当作一回事。他说,如果红军要再长征二万五千里,他就准备再走二万五千里。

同他一起的一个孩子外号叫“老表”,他也是从差不多那么远的地方江西走过来的。“老表”十六岁。

他们喜欢红军吗?我问他们。他们真的感到有些奇怪地看看我。他们两人显然都从来没有想到过会有人不喜欢红军的。

“红军教我读书写字,”“老狗”说,“现在我已经能够操纵无线电,用步枪瞄准。红军帮助穷人。”

“就这么一些?”

“红军对待我们很好,我们从来没挨过打,”“老表”说,“这里大家都一样,不像在白区里,穷人是地主和国民党的奴隶。这里大家打仗是为了帮助穷人,救中国。红军打地主和白匪,红军是抗日的。这样的军队为什么有人会不喜欢呢?”

有一个农村少年是在四川参加红军的,我问他为什么参加。他告诉我说,他的父母是贫农,只有四亩田(不到一英亩),不够养活他和两个姊妹。他说,红军到他村子来时,全体农民都欢迎他们,给他们喝热茶,做糖给他们吃。红军剧团演了戏,大家很快活,只有地主逃跑了。分配土地后,他的父母也分到了地。因此他参加穷人的军队时,他们并不难过,反而很高兴。

另一个少年大约十九岁,在湖南当过铁匠学徒,外号叫“铁老虎”。红军到他县里时,他放下风箱、锅盘,不再当学徒了,只穿了一双草鞋、一条裤子就赶紧去参军。为什么?因为他要同那些不让学徒吃饱的师傅打仗,同剥削他的父母的地主打仗。他是为革命打仗,革命要解放穷人。红军对人民很好,不抢不打,不像白军。他拉起裤腿,给我看一条长长的白色伤疤,那是战斗的纪念。

还有一个少年是福建来的,一个是浙江来的,还有几个是江西和四川来的,但是大多数是陕西和甘肃本地人。有的已从少年先锋队“毕业”,虽然看上去还像孩子,却已当了几年红军了。有的参加红军是为了打日本,有两个是为了要逃脱奴役,三个是从国民党军队中逃过来的,但是他们大多数人参加红军是“因为红军是革命的军队,打地主和帝国主义”。

接着我同一个班长谈话,他是个“大”人,二十四岁。他从一九三一年起就参加红军。那一年他父母在江西被南京的轰炸机炸死,他的家也被炸毁了。他从田里回到家里,发现父母都已被炸死,他就马上放下耙子,同妻子告别,参加了共产党。他的一个兄弟是红军游击队队员,一九三五年在江西牺牲。

他们来历不同,但是同普通中国军队相比,是真正的“全国性”的军队,后者一般都按省份不同分别编制的。他们的籍贯和方言不一,但这似乎并不影响他们团结,只不过是时常作为开善意的玩笑的材料。我从来没有见到过他们真的吵架。事实上,我在红区旅行的全部时间中,我没有看到红军战士打过一次架,我认为这在年轻人中间是很突出的。

虽然他们几乎全体都遭遇过人生的悲剧,但是他们都没有太悲伤,也许是因为年纪太轻的缘故。在我看来,他们相当快活,也许是我所看到过的第一批真正感到快活的中国无产者。在中国,消极的满足是普遍的现象,但是快活这种比较高一级的感情,却的确是罕见的,这意味着对于生存有着一种自信的感觉。

他们在路上几乎整天都唱歌,能唱的歌无穷无尽。他们唱歌没有人指挥,都是自发的,唱得很好。只要有一个人什么时候劲儿来了,或者想到了一个合适的歌,他就突然唱起来,指挥员和战士们就都跟着唱。他们在夜里也唱,从农民那里学新的民歌,这时农民就拿出来陕西琵琶。

他们有的那点纪律,似乎都是自觉遵守的。我们走过山上的一丛野杏树时,他们忽然四散开来去摘野杏,个个装满了口袋,总是有人给我带回来一把。临走时他们好像一阵大风卷过一般又排列成行,赶紧上路,把耽误了的时间补回来。但是在我们走过私人果园时,却没有人去碰一碰里面的果子,我们在村子里吃的粮食和蔬菜也是照价付钱的。