科学家能把光子一个一个地打出来了,为什么还要研究它是粒子还是波呢?

这就是物理最有(yao)趣(ming)的地方了。

其实,光的本质究竟是波还是粒子,这个恩怨由来已久。我就不翻那些陈谷子烂芝麻的事了,就从……菲涅尔说起吧。

在菲涅尔之前,牛顿和惠更斯关于光的本质有过一场史诗级大辩论,最终牛顿的微粒说大获全胜——但,在学者们看来,牛顿这个胜利并不是那么的不容置疑。

比如,1807 年,托马斯·扬就设计了一个“双缝干涉实验”,通过干涉条纹证明了光是一种波。

但当时牛顿的微粒说已经统治一切,没有人认真看待这个实验;双缝干涉实验揭示的事实被无理由的忽视了。

不过,这个实验还是传到了法国,引起法国科学界震动。但仍然没有人相信光是一种波,而是认为这个实验可以通过某种方式、基于微粒说进行解释。

1818年,法国科学院搞了个征文竞赛,题目就是光的衍射现象实验和解释。

当时还是一名大学生的菲涅尔参加了这个竞赛。他说,如果把光看作一种横波(而不是之前支持波动说的学者们认为的纵波)的话,那么基于半波带法,可以计算出光的衍射花纹应该是如此这般——进一步的,双缝实验的两束光还会相互干涉,于是……

这个竞赛的评委会评委之一就是著名的泊松。而泊松则是牛顿微粒说的铁杆支持者。

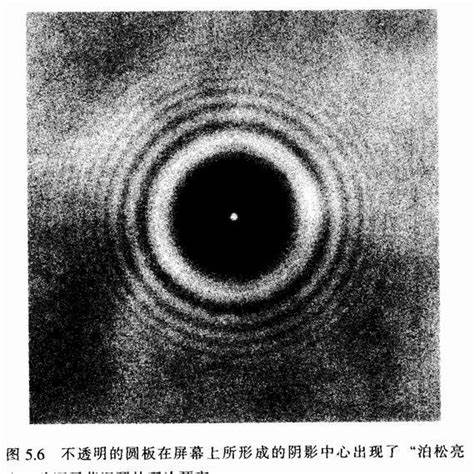

看到菲涅尔的论文,泊松的数学直觉就来了:纯属胡扯八道!这都什么玩意儿!照你这么说的话,我们可以弄一个不透明的小圆盘,然后基于你自己的半波带法,可以证明这个小圆盘的中心必然出现一个小小的亮点!

你看,不透明圆盘中心居然会像凸透镜一样,“会聚”出一个小亮点?这事……不可想象吧?

菲涅尔的脸一下子红到了脖子根。太丢人了!发论文前怎么就没想到这茬呢……

然而他的朋友阿拉果却劝说他:反正你已经够丢人了,你的脸皮反正也不值钱了——那么,何不就做个实验看看呢?再丢人能丢到哪去,对吧。

——这脸皮啊,咱就不要了!

于是,他们弄了个很小的小圆盘,完成了这个实验。

实验结果提交上去,哦豁,这下可热闹了——法国佬看热闹不嫌事大,甚至给这个亮斑取了个名字叫“泊松亮斑”……这不是对着泊松的腮帮子啪啪猛抽吗?

但这就是实验事实。

再丢人、再没面子,泊松也只能捏着鼻子,把这个亮斑认领了。

再后来就是“光电效应”这个实验了。

这个实验证明,光和金属板相互作用时,能量传递并不是连续的,而是一份一份的;尤其是,光携带的、能够传递给金属板的能量,和光的强度无关,却和光的频率有关。

这太奇怪了。没有人能解释它;但这是个实验事实。那么,不管有多难堪——还记得抽肿了泊松教授的脸的泊松亮斑吗?现在大自然抽回来了,抽到了菲涅尔的徒子徒孙脸上——科学界都得捏着鼻子认了:光啊,它的确还是有“好像粒子”的一面的!就叫波粒二象性吧。

1924年,当时还是博士生的德布罗意敏锐的通过各种物理实验的蛛丝马迹、捕捉到一个值得在意的事实;由此,他提出一个假说:不仅仅是光子,电子、质子等微观粒子,它们应该也有一个伴随的波。

这就是“物质波”假说。

这个假说很快被实验证实:1927年,C . J . 戴维孙和 L . H . 革、G . P. 汤姆孙和A.里德分别发现了电子的衍射/干涉现象。

于是,德布罗意这篇(翻译到英文)七十页的论文,顺利得到了博士学位(此时实验还没做出来,但爱因斯坦给这篇论文极高的评价:揭开了庞大面纱的一角)、并在实验成功后分享了诺贝尔奖。

你看,别说“把光子一个一个的打出来”仍然无法证明它绝不是波了;就连电子、质子,它还带电荷啊!电荷还无法分割啊!但,它们仍然具有波的一面。

更可怕的,现在有了更先进的实验手段,科学家们甚至用800多个原子构成的、分子量达10000的大分子完成了双缝实验;也用有生物活性的、分子量1886的短杆菌肽做了双缝干涉实验。

实验结果证实……这个有生物活性的分子,也是波!而且干涉没有损害它们的生物活性!

照这个进度,随着技术手段的进步,一些完整的、小分子量的病毒完成干涉实验也已经指日可待了。

既然碳60能完成双缝干涉实验,能否利用病毒这类有意识的生物去完成这个实验呢?没错。有生物活性、可以复制的病毒,仍然可能是一种波,仍然可以干涉、衍射!

换句话说,一切物质,它们的本质,都有波的一面——甚至可以进一步断言:一切物质的本质都是波(或者说,场的激发态)。

那么问题来了:既然物质是场的激发态……我们熟悉的基本物理量,比如质能守恒、电荷守恒,这些都是怎么来的?为什么它们会守恒?

答案是,系统中每一个连续的对称性都对应着一个守恒量:

中科院物理所:电荷的本质是什么?还记得前几年希格斯粒子的发现吗?

你看,我们都知道,波是一种“悠忽来去”的存在;但,我们熟悉的各种物质,从质子中子到我们自己,都是沉重的、稳定的——我们怎么可能像声波一样、压根无法停止、无法阻止的四处飘散?我们不是这样啊!

这在物理学上,叫做“质量的起源”。

希格斯粒子就是赋予质子中子等粒子质量的“上帝粒子”:

有了质量,构成我们身体的质子、中子(以及它们堆叠而成的原子核)才能停下来,不再像光子一样永远以光速运动。

综上,你看,科学就是这么的有(kong)趣(bu);大自然揭示给我们的每一条线索都不可忽略。

如果我们在双缝实验、泊松亮斑时闭上眼睛捂住耳朵“我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听”,还可能有后面这个精彩的近现代物理学吗?

同样的:

如果我们在伽利略用鄙陋可笑的比萨斜塔实验否定希腊上古经典时“我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听”,还可能有近代物理学吗?

如果我们在“无限接近于完美”的近代物理学统治时期,对“光电效应、黑体辐射”和“迈克尔逊-莫雷实验”采取“我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听我不听”的态度,还可能有电脑GPS互联网吗?

科学的内核就是谦虚与坚持。

谦虚对待一切事实,同时又要敢于在权威在“全世界的科学家”面前坚持自己基于事实得到的知识,这才是科学最珍贵也最可怕的品质。