古建筑被改成日式餐厅,甘肃天水回应称将启动整改,如何看待文保院落的商业化?对古建筑的保护有何影响?

央视原始报道被观察者网冠以“古建筑被改成日式餐厅”才是真变了味儿。

由于比较多的人可能只看新闻标题不会去找原文,甚至连报道视频也懒得看,这里主要划一下重点。

首先,有些专业回答纠结于被改成日式的这个古建的身份。其实新闻原文说得非常清楚,不是一两个单体古建的问题,而是整个片区的问题:

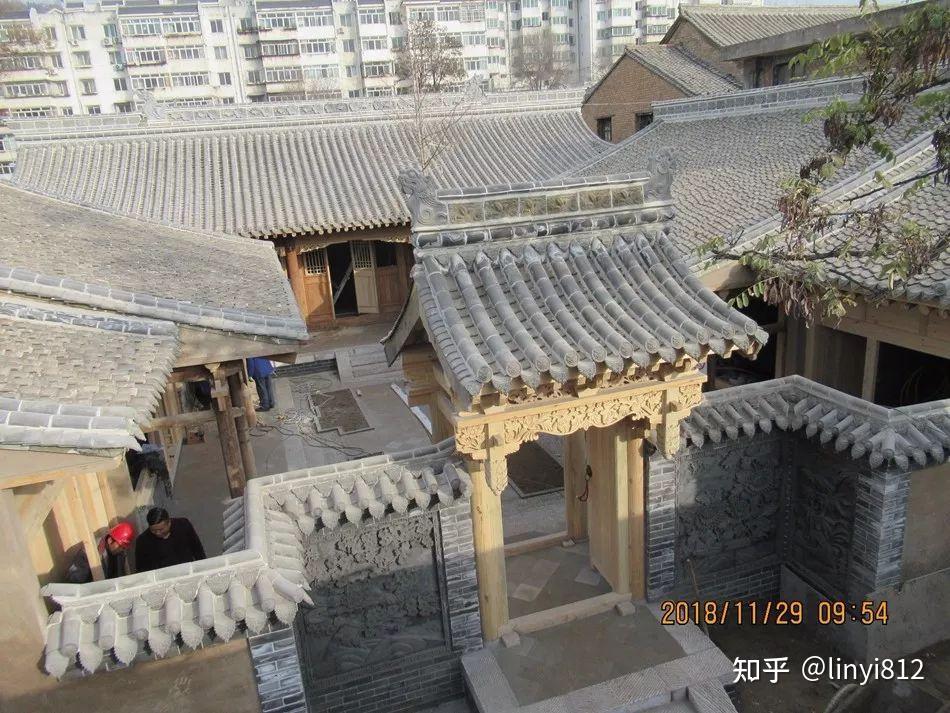

当地对西关片区启动抢救性保护,使得29座文保院落得以“复活”,其中省保级1处、县保级3处、保护点25处。

注意,这个“保护”花的是财政的钱:

天水市财政局数据显示:天水市从2015年至2021年拨付西关古城保护资金就超过8.88亿元,没想到的是,不到两年后,花大成本修缮的文保院落就遭遇了“改头换面”。很多商业进驻改造院落,成为了游客消费场所。剩下的文保院落里,仅有3处面向公众免费开放。

其次,原新闻指出了很多问题,按顺序包括:

1.更改原貌、私搭乱建。记者采访到天水古城特聘顾问、负责修缮古民居的专家黄国翔,天水古建专家赵昌荣表达相关看法。

2.经营项目未批先设、未批先修。当地文物部门负责人(天水市秦州区文体广电和旅游局文物股股长)汪祥军表示未收到相关申报,记者也采访了被授予29处文保单位特许经营权的公司(天水市名城保护投资发展有限责任公司),发现商户档案中有的地方申报材料和目前的实际经营业态不符。

3.记者跟随辖区消防人员进行了随机检查,发现火灾隐患比比皆是。

最后,如何看待商业化?

新闻开头:……在甘肃天水,不少市民和游客发现,修缮一新的天水古城在商业化运营后,文保院落内进驻了诸多业态。不仅参观区域受限,消费门槛提升,一些甚至被“改头换面”,危及院落安全。对此,总台记者进行了实地走访、调查。

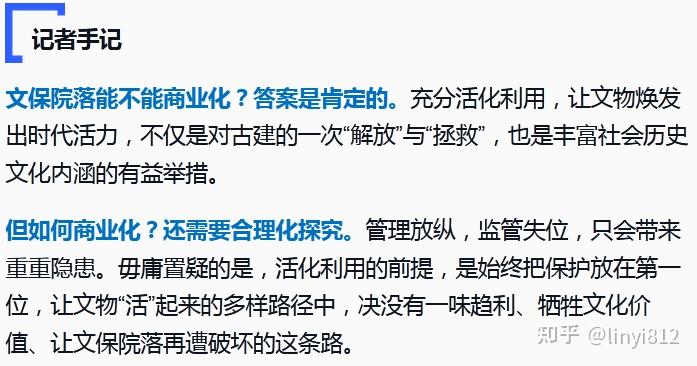

结尾:记者的表态也很明白,不是反对商业化:

————————————

所以除了个别用词不妥外,总体上还是一个事件交待很清楚、也有料的报道。

要说瑕疵,就是莫名其妙的“文保院落”。实际按原文,这29处都应属于法律上的不可移动文物,但是保护级别不同,1处是省级文物保护单位,3处是县级文物保护单位,其余25处是没有公布为文物保护单位的文物,不适合简称为“文保院落”或者文保点,但它们也是文物,受文物保护法保护。其他回答说什么“历史建筑”那是扯远了。(经过第三次全国文物普查后,全国不可移动文物766722处,其中约80%没有保护级别,但这不是说它们不是文物)

可以类比的是,可移动文物中存在定级制度,珍贵文物被分为一级、二级、三级,但未定级的一般文物也是文物,也受到文物保护法保护,而且这类文物才占文物的大多数。

看评论居然还有人认为这个建筑“没有任何身份”,只得再展开来说一下。不可移动文物不等于“文物保护单位”!否则《文物保护法》第二章第十三条不会明文规定:

尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物,由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。

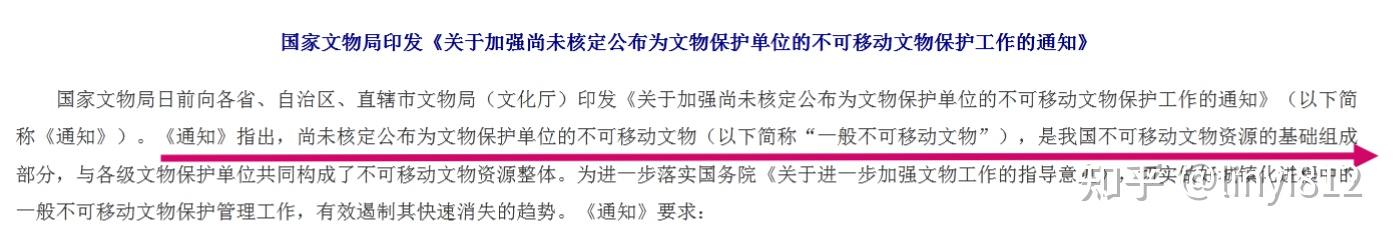

国家文物局也不会发这样的通知:

不可移动文物说成是文保点,如果说这算小错的话,那么,把所有不是文保单位的不可移动文物当成“没有身份”、以为“不适用文物保护法”,简直是大错特错!文物保护法一开始以列举的形式定义了文物(文物普查工作也是照此办理),从来没有说不可移动文物就等于文物保护单位——假如这两者可以划等号,以举国之力搞三次(现在马上开展第四次)文物普查是为了什么?!直接数数各级政府公布了几处文保单位不就好了……

新闻中“被改成日式餐厅”的是厚生巷13号,从过往新闻也可知该院落属于不可移动文物。不是某些回答猜测的历史建筑

————————————

文保单位作为商业经营场所,至少在现行法律下是没有障碍的,这也不是重点。所有的古城古镇改造无一例外都有“商业化”倾向,既成事实没啥可说的。

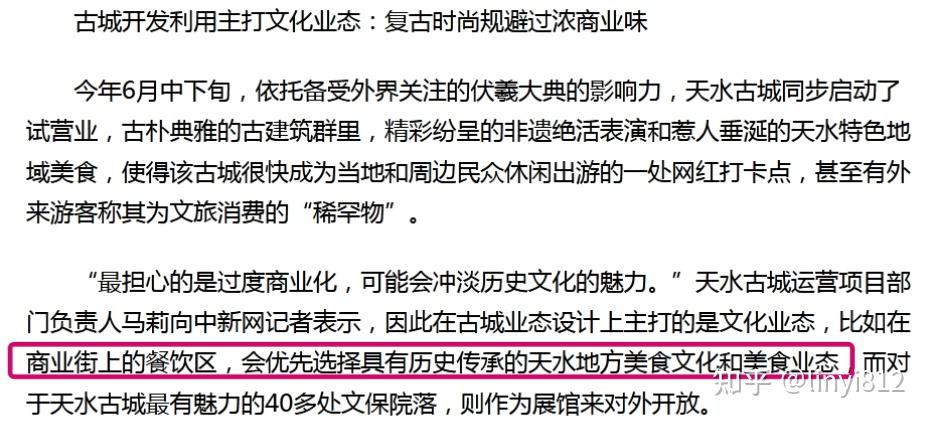

现在回头看中新网2021年12月的报道,“优先选择具有历史传承的天水地方美食文化和美食业态”看起来有点讽刺,其实各地古城都是这么表态的,但结果是什么样,只要走一走就都知道。要我说,变味的肯定不止天水这一例,即便经过严格、合法合规的审批和监管,最后日料出现在没有日式美食历史传承的“古城”也毫不稀奇。