请问能对唐诗的兴衰史讲解一下吗?

唐初,李世民亲自下场写宫体诗,还组织魏征、房玄龄、虞世南一班人马编了《艺文类聚》这种类书,给当时文人采集典故词藻之用,堪称「老工具书」了。

这给唐诗开了个很不好的头。

不过,多亏「初唐四杰」和陈子昂,扭转了这个局面,开启了大唐盛世的锦绣诗风。

唐诗能有这么大的成就,之后那些诗人都得排着队给陈子昂磕大头。高适磕完岑参磕,岑参磕完王维磕,最后李白也得恭恭敬敬给他磕大头。

安史之乱后,唐诗风格整体转变,流派也更多。直到晚唐,诗歌以外的体裁也慢慢发展起来了。

整个唐代不到三百年,留下来近五万首诗歌,比自西周到南北朝一千六、七百年中遗留下的诗篇数目多出两三倍以上。

著名诗人有五六十个,也大大超过战国到南北朝著名诗人的总和,而李白、杜甫是诗歌创作的高峰,毋庸置疑。

梁陈宫体

唐朝的诗歌,承袭于隋朝。

受南朝文风影响,隋初诗歌主流是浮艳淫靡的文风,但当时已经出现了边塞诗歌,比如:

绝漠三秋暮,穷阴万里生。

寒夜哀笳曲,霜天断雁声。

——杨素

这个和隋文帝提倡改革文风有直接关系,给后来的唐朝诗歌发展提供了前提。

初唐时期,齐梁形式主义诗风占统治地位,因为之前的隋炀帝提倡梁陈宫体,后来的唐太宗也喜欢齐梁文风。

唐太宗自己带头写宫体诗,还命令魏征、房玄龄、虞世南等人编纂了《北堂书钞》《艺文类聚》《文馆词林》等类书,就是为了给当时文人们采集典故词藻之用,「老工具书」了。

太宗时的虞世南、高宗时的上官仪,都是皇帝优宠的专写浮艳的宫廷诗的代表人物。

文章四友

到了武后时期,出现了李峤、苏味道、崔融、杜审言。这四个人号称「文章四友」,都是宫廷诗人。

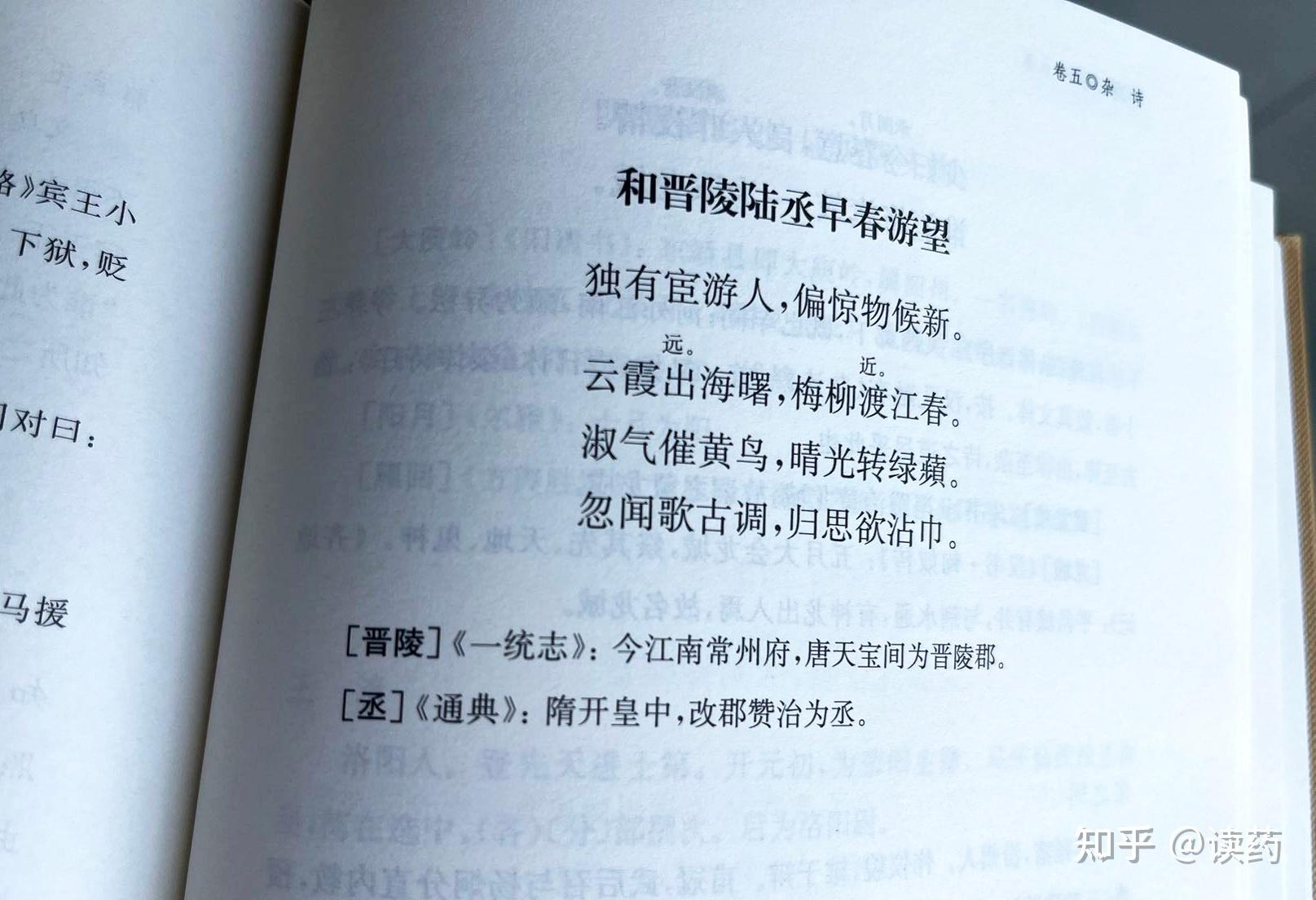

也不是只写宫廷诗,比如这四个人中,成就最高的杜审言,也写过一些有生活气的:

旅客三秋至,层城四望开。

楚山横地出,汉水接天回。

冠盖非新里,章华即旧台。

习池风景异,归路满尘埃。

——《登襄阳城》

之后,写宫廷诗的出现了沈佺期、宋之问。

虽然他们写的是宫廷诗,但是在有意识地完成了五、七言律诗形式的创造,这对后来诗歌发展是有很大贡献的。

另外,他们这些宫廷诗人,写的非宫廷诗歌最能得到体现诗歌创作中的成就。比如沈佺期:

闻道黄龙戍,频年不解兵。

可怜闺里月,长在汉家营。

少妇今春意,良人昨夜情。

谁能将旗鼓,一为取龙城?

——沈佺期《杂诗》三首之一

比如宋之问的:

岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

——宋之问《渡汉江》

这些诗歌不仅有生活气息,而且在格律形式的完整上,更为历代批评家所推崇。

初唐四杰

到了高宗时期,有人站出来和宫廷诗人斗争了,就是「初唐四杰」。

「初唐四杰」之前,有个王绩。

这人在隋唐两代都曾经在体制内,早年理想远大,结果仕途失意,以阮籍、陶潜自比。诗歌成就不大,但比宫廷诗好一点:

东皋薄暮望,徙倚欲何依?

树树皆秋色,山山唯落辉。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

——《野望》

接下来,就是「初唐四杰」登场了:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。

他们虽然还没有脱尽齐梁诗风的影响,但是已经提出了轻「绮碎」,重「骨气」的主张,对以上官仪为代表的宫廷诗风,深表不满。

(勃)尝以龙朔初载(661年左右),文场变体。争构纤微,竞为雕刻。糅之金玉龙凤,乱之朱紫青黄。影带以徇其功,假对以称其美。骨气都尽,刚健不闻。思革其弊,用光志业,……遂使繁综浅术,无藩篱之固;纷绘小才,失金汤之险。积年绮碎,一朝清廓。

——杨炯《王勃集序》

王勃的《送杜少府之任蜀川》就不列举了,说一个他的小诗:

长江悲已滞,万里念将归。

况复高风晚,山山黄叶飞。

——《山中》

杨炯成名作是《从军行》:

烽火照西京,心中自不平。

牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

卢照邻擅长七言歌行,比如《长安古意》:

长安大道连狭斜,青牛白马七香车。

玉辇纵横过主第,金鞭络绎向侯家。

……

啼花戏蝶千门侧,碧树银台万种色。

复道交窗作合欢,双阙连甍垂凤翼。

……

借问吹箫向紫烟,曾经学舞度芳年。

得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。

……

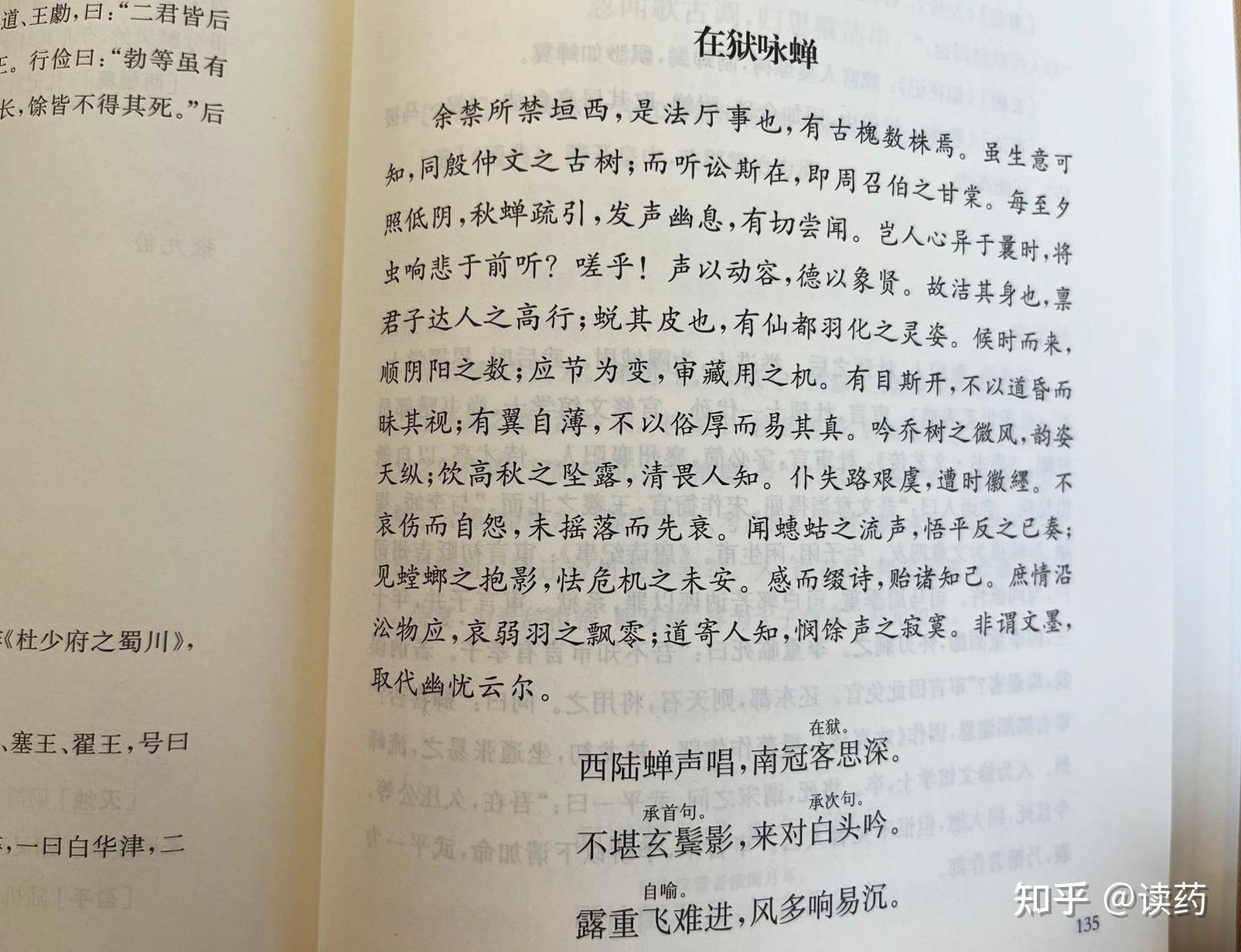

骆宾王就不用多说了,我们大部分人接触的第一首诗歌应该就是他的《鹅》,然后因《讨武曌檄》而再次被人熟知。这里说一首他的代表作:

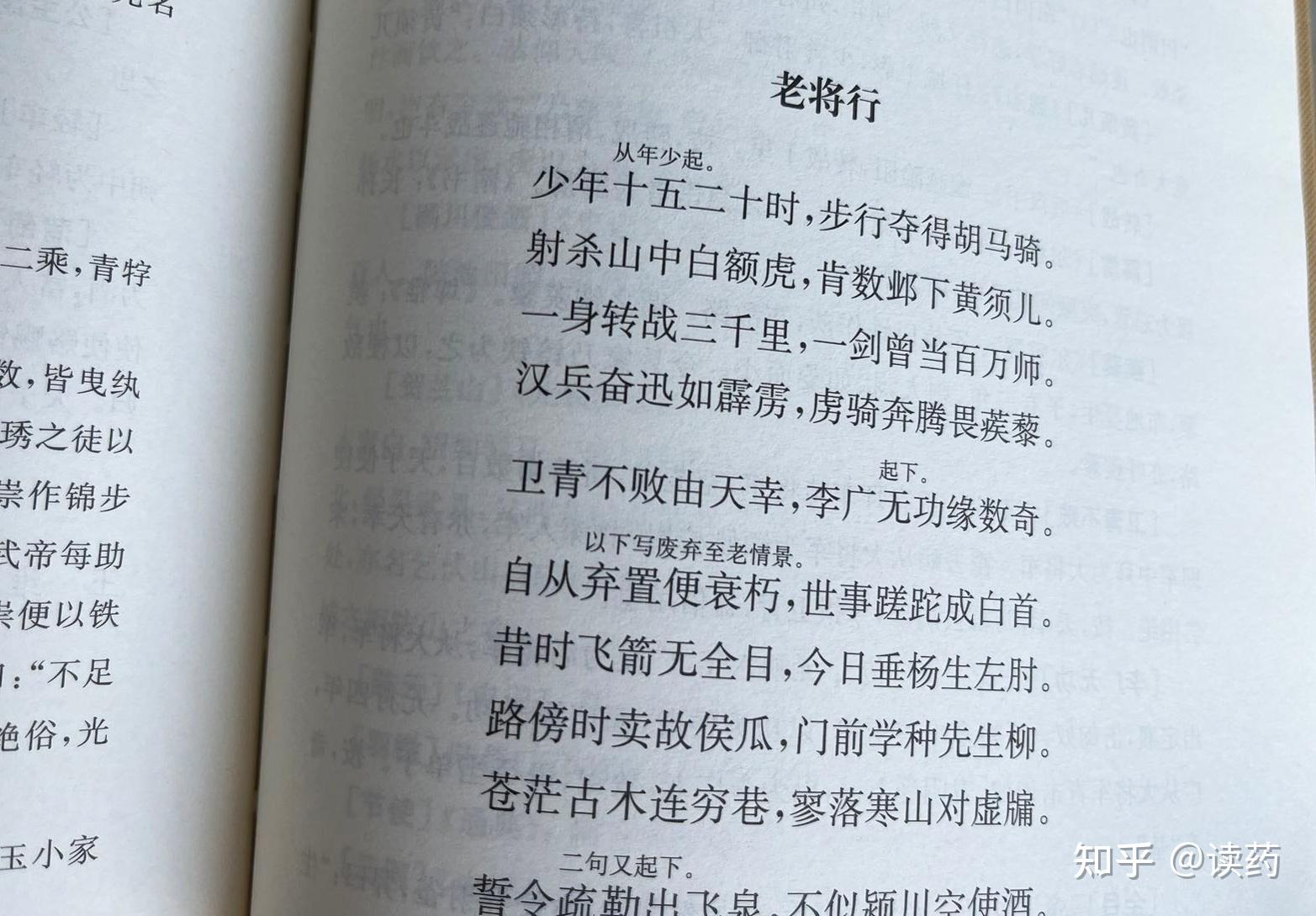

另外,宫廷诗人虞世南也咏过蝉,大家可以对比一下。

总的来说,初唐四杰把诗歌从宫廷移到了市井,从台阁移到塞漠,五言八句的律诗形式也有了初步的定型;

或表现从军报国的壮志,或揭发贵族生活的荒淫空虚,或抒发自己怀才不遇的悲愤,诗歌终于有了个人的思想感情。

王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

初唐四杰之后,刘希夷和张若虚发展了七言歌行。

刘希夷的名作《代白头吟》,张若虚的《春江花月夜》,据说「孤篇压全唐」——其实这个说法没有扎实的理论依据,不必当真——但写得是真好。

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

……

有意思的是,这是一个宫体题目,但是语言清新优美,韵律宛转悠扬,和宫体诗风貌完全不同。而且诗情和哲理自然地融合,很有启发性。

汉魏风骨

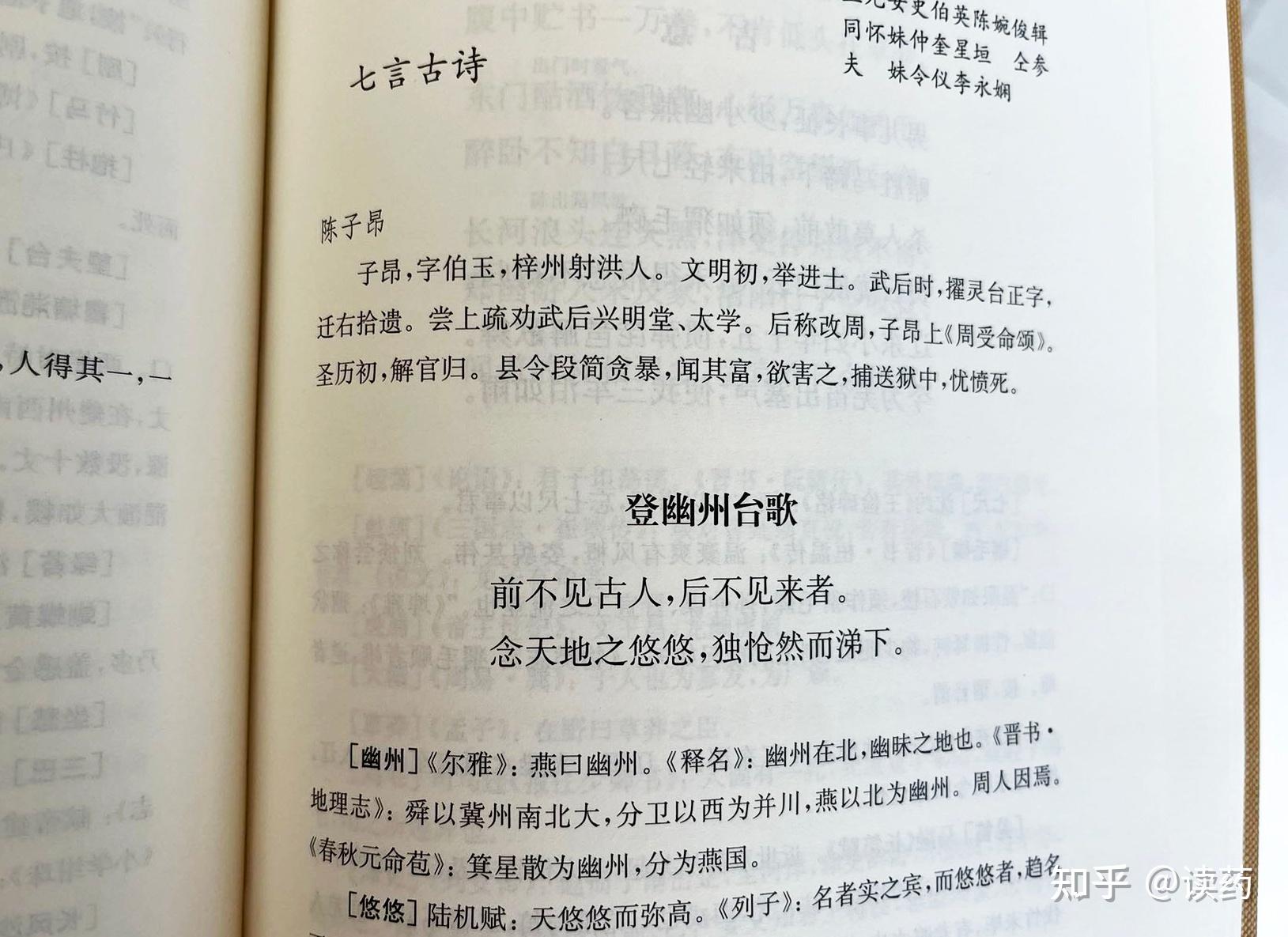

继初唐四杰之后,到了武则天当政时期,率先态度坚决站出来反对齐梁诗风的,是陈子昂。

他提出在复古中实现革新的主张,完全摆脱了齐梁浮艳习气,标榜「风雅比兴」、「汉魏风骨」的传统,内容上反映社会矛盾:

文章道弊,五百年矣,汉魏风骨,晋宋莫传,然而文献有可征者。仆尝暇时观齐梁间诗,彩丽竞繁,而兴寄都绝,每以永叹,思古人,常恐逶迤颓靡,风雅不作,以耿耿也。一昨于解三处见明公《咏孤桐篇》,骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。遂用洗心饰视,发挥幽郁。不图正始之音,复睹于兹;可使建安作者,相视而笑。

——陈子昂《脩竹篇序》

这篇文章,标志着唐代诗风的革新和转变,端正了唐诗发展的方向。

盛唐诗人能在诗歌上取得这么大的成就,都得感谢陈子昂。

让唐朝诗人排着队恭恭敬敬给他磕大头,也不算过分。我先磕一个:

ORZ,

本为贵公子,平生实爱才。

感时思报国,拔剑起蒿莱。

西驰丁零塞,北上单于台。

登山见千里,怀古心悠哉!

谁言未忘祸,磨灭成尘埃。

——《感遇诗》

陈子昂的律诗很少,但写得很好:

遥遥去巫峡,望望下章台。

巴国山川尽,荆门烟雾开。

城分苍野外,树断白云隈。

今日狂歌客,谁知入楚来。

——《度荆门望楚》

盛唐诗坛

主方向摆正了,接下来就是盛唐诗歌的登场。充满蓬勃向上精神的浪漫主义的诗风是这时期诗坛的主流。

在浪漫主义诗风中,有边塞诗派、山水诗派,然后就是李白对浪漫主义的革新。

边塞诗派

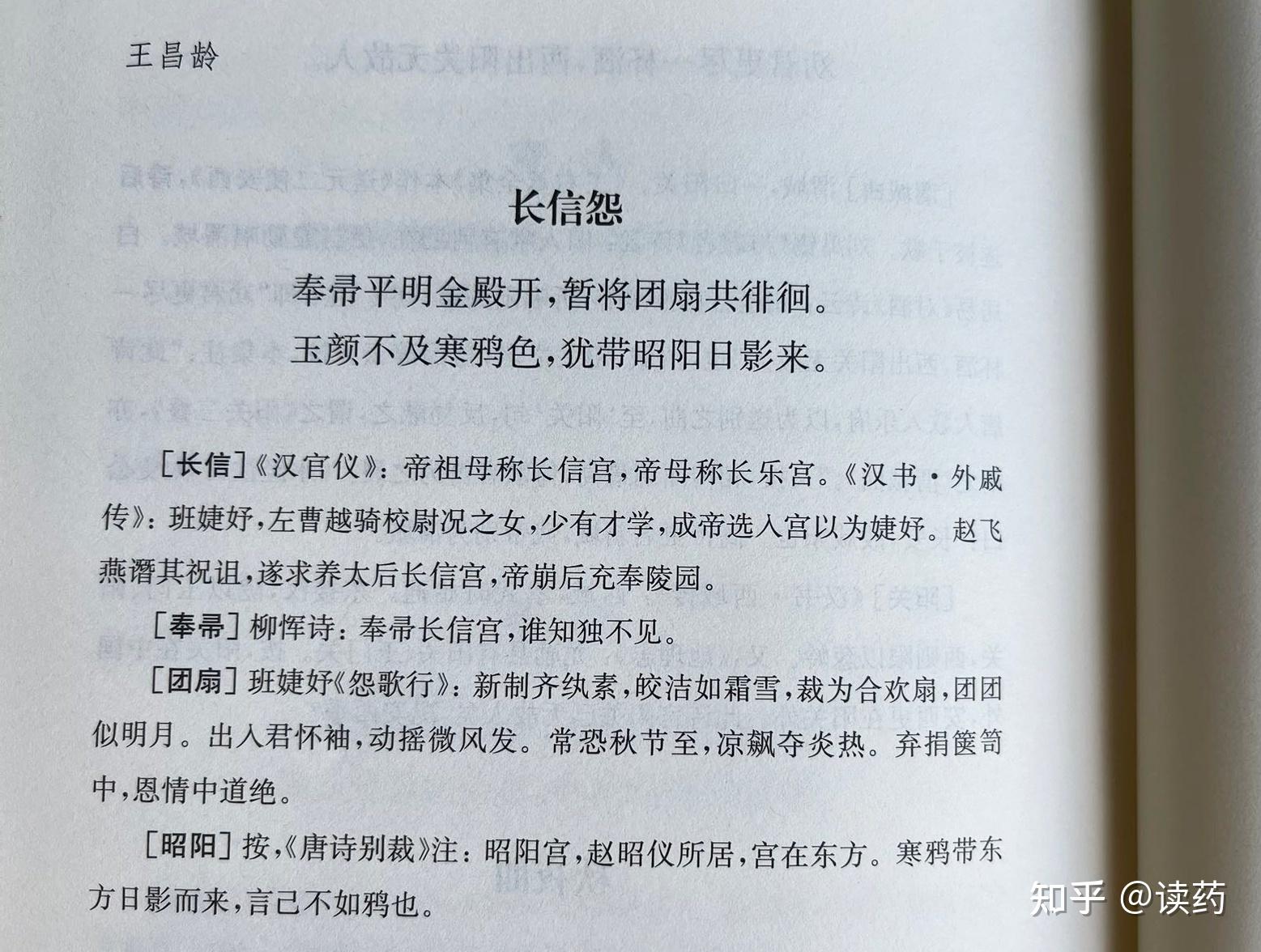

以高适、岑参为主,加上王昌龄、李颀等人。

高适二十岁曾到长安,求仕不遇。北上蓟门,漫游燕赵,寻求报国立功的机会,也没有找到出路。

此后,在梁宋一带过了十几年“混迹渔樵”的贫困流浪生活。这时候,和李白、杜甫在齐赵一带饮酒游猎,怀古赋诗。

直到天宝八载,将近五十岁的他由宋州刺史张九皋推荐,举有道科,任封丘尉。

不过,他看不上这个职位,辞职跑路,受河西节度使哥舒翰推荐,掌幕府书记。后来,安禄山之乱发生,被拜为左拾遗,转监察御史,佐哥舒翰守潼关。

潼关失守后,奔赴行在,见玄宗陈述军事,得到玄宗、肃宗的重视,连续升迁,官至淮南、剑南西川节度使,最后任散骑常侍,死于长安。

基本上就是这样一个过程,电影《长安三万里》肯定对高适的人生经历有一定程度的艺术改编,不能苛求。

岑参出身比高适好一些,官僚家庭,曾祖父、伯祖父、伯父都官至宰相。父亲也两任州刺史。

但父亲早死,家道衰落。也是二十岁到长安,献书求仕。三十岁举进士,授兵曹参军。曾两次出塞:

侧身佐戎幕,敛衽事边陲。

自随定远侯,亦着短后衣。

近来能走马,不弱幽并儿。

——《北庭西郊候封大夫受降回军献上》

一腔热血,壮志雄心。岑参也有山水诗,写得很新奇。杜甫说过:

岑参兄弟皆好奇,携我远来游渼陂。

岑参的《走马川行奉送出师西征》《轮台歌奉送封大夫出师西征》还有《白雪歌送武判官归京》是他边塞诗中极具代表性的,值得一读。

此外还有王昌龄、王之涣、王翰、李颀等等,主要表达从军报国的英雄气概,不畏边塞艰苦的乐观精神,描绘雄奇壮丽的边塞风光,反映怀土思家的情绪。

山水诗派

以王维、孟浩然为代表,还有储光羲、常建、祖咏、裴迪等人。

受佛老思想影响较深,在政治失意后过着退隐生活。作品以描写悠闲宁静的山水田园生活为主,艺术上很有成就。

北阙休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

白发催年老,青阳逼岁除。

永怀愁不寐,松月夜窗虚。

——孟浩然《归故园作》

《新唐书》说他曾经对玄宗朗诵这首诗而遭到斥责,不知真假,但在说明这首诗的愤激心情上,却很合乎真实。苏东坡不太喜欢孟浩然的诗:

韵高而才短,如造内法酒手,而无材料。

——苏轼

王维虽然是田园诗人,但也有意气风发的时候,比如这个:

新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。

相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。

——《少年行》

以四十岁为界,之前充满政治热情,之后失意隐居。

浪漫主义在这个时候,算是一个开头,接下来的任务,就交给了李白。结果被他玩出了花儿。

青莲居士

李白可能是有记载的最早的移民之一。

祖籍甘肃,先世在隋末因罪徙居中亚,他就出生于中亚的碎叶,现在的吉尔吉斯斯坦托克马克市。五岁时随父迁居四川。

他有很多身份:青年作家(十五观奇书,作赋凌相如),剑客(十五好剑术);羽客(十五游神仙)。二十岁以后,开始漫游蜀中。

这些生活经历,对李白豪放的性格和诗风的形成有重要影响,但也造成他的思想的复杂性,总体来说,就是很矛盾:

有「不屈己,不干人」的一面,「严陵高揖汉天子,何必长剑拄颐事玉阶」;

有「一鸣惊人,一飞冲天」的宏愿,「待吾尽节报明主,然后相携卧白云」;

有时候「我欲攀龙见明主」,有时候「安能垂眉折腰事权贵」;

……

李白继承着陈子昂的革新精神,一面说「自从建安来,绮丽不足珍」,一面又学习楚辞和乐府,创造了独特的浪漫主义的诗风,完成诗歌革新的使命。

李白的浪漫主义,是有个人标签的,唐朝诗歌的浪漫主义不是他开创的。这一点要说清楚。总体来说,是屈原以后另一个伟大的浪漫主义诗人。

少陵野老

然后,就是杜甫对现实主义传统的回归。

杜甫,总结自己的创作经验,明确提出「别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师」的主张,既有批判,又有继承,既注意内容精神,又注意声律形式。所以,他的现实主义的诗歌才能够:

尽得古今之体势,而兼人人之所独专。

可以说是一人之力挑起了继往开来的任务。

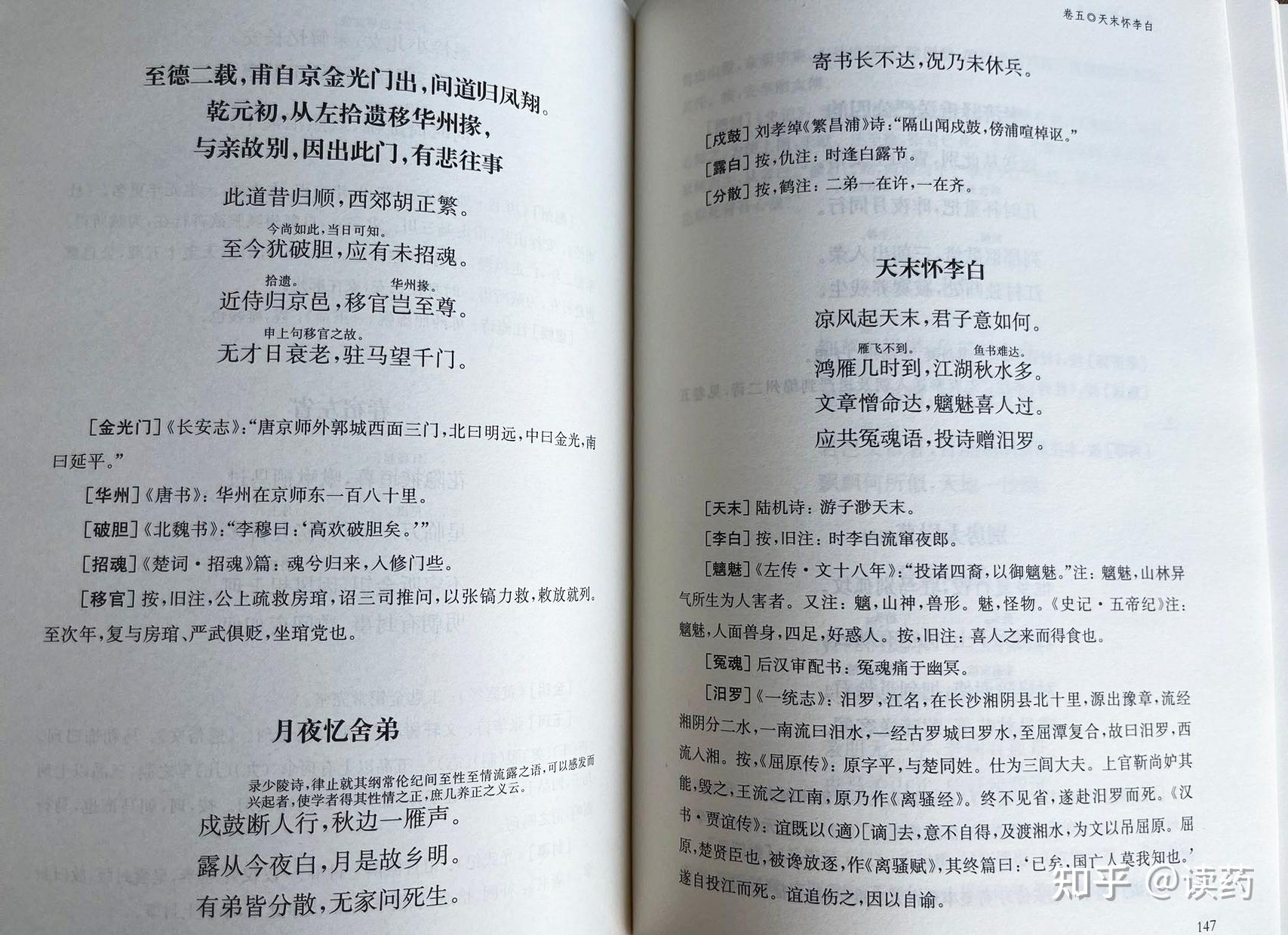

杜甫生在唐代社会由盛而衰的时代,写出了很多惊心动魄的诗篇,愤慨外敌的入侵,期待国家的中兴,描绘了人民深重的灾难。

安史之乱是唐代社会由盛而衰的转折点,现实主义潮流形成了波澜壮阔的局面。

中唐时期

中唐时代,风格流派比盛唐时候多了很多。

先有反对「拘限声病,喜尚形似」的元结,和吸收了民歌俚曲的顾况;还有山水诗的刘长卿、韦应物,边塞诗的李益、卢纶;

韩愈、孟郊以横放杰出的诗笔,开创了奇险生新的新风格;

李贺,融合楚辞、乐府的浪漫幻想的传统,色彩秾丽,出人意表;

刘禹锡学习巴楚民歌,柳宗元借山水以抒发幽愤。

大历十才子

卢纶、吉中孚、韩翃、钱起、司空曙、苗发、崔峒、耿湋、夏侯审、李端。他们的主题是歌颂升平,吟咏山水,称道隐逸。

大历以还,诗格初变。开、宝浑厚之气,渐远渐漓。风调相高,稍趋浮响,升降之关,十子实为之职志。

——《四库全书总目钱仲文集提要》

边塞诗的李益,比十才子时代略晚。风格上和盛唐截然不同,主要表现厌倦战争的情绪:

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

——《夜上受降城闻笛》

新乐府运动

这就轮到白居易了。

青年时代颠沛流离,十一岁时就离家避难,常常「衣食不充,冻馁并至」,以至「常索米丐衣于邻郡邑」,所以刚开始就继承了杜甫的传统。

他的一生,大体上即可依此分为前后两期,而以四十四岁贬江州司马为分界线:

前期仕途上一帆风顺,后期先是被贬江州司马,又出为杭州刺史、苏州刺史,去世在洛阳。

元稹、张籍、王建,都是白居易志同道合的诗友,新乐府运动的中坚,同时也都是杜甫的推崇者、继承者。

晚唐时期

晚唐诗歌,随着国势的衰危动乱,风格面貌也有很大的变化。

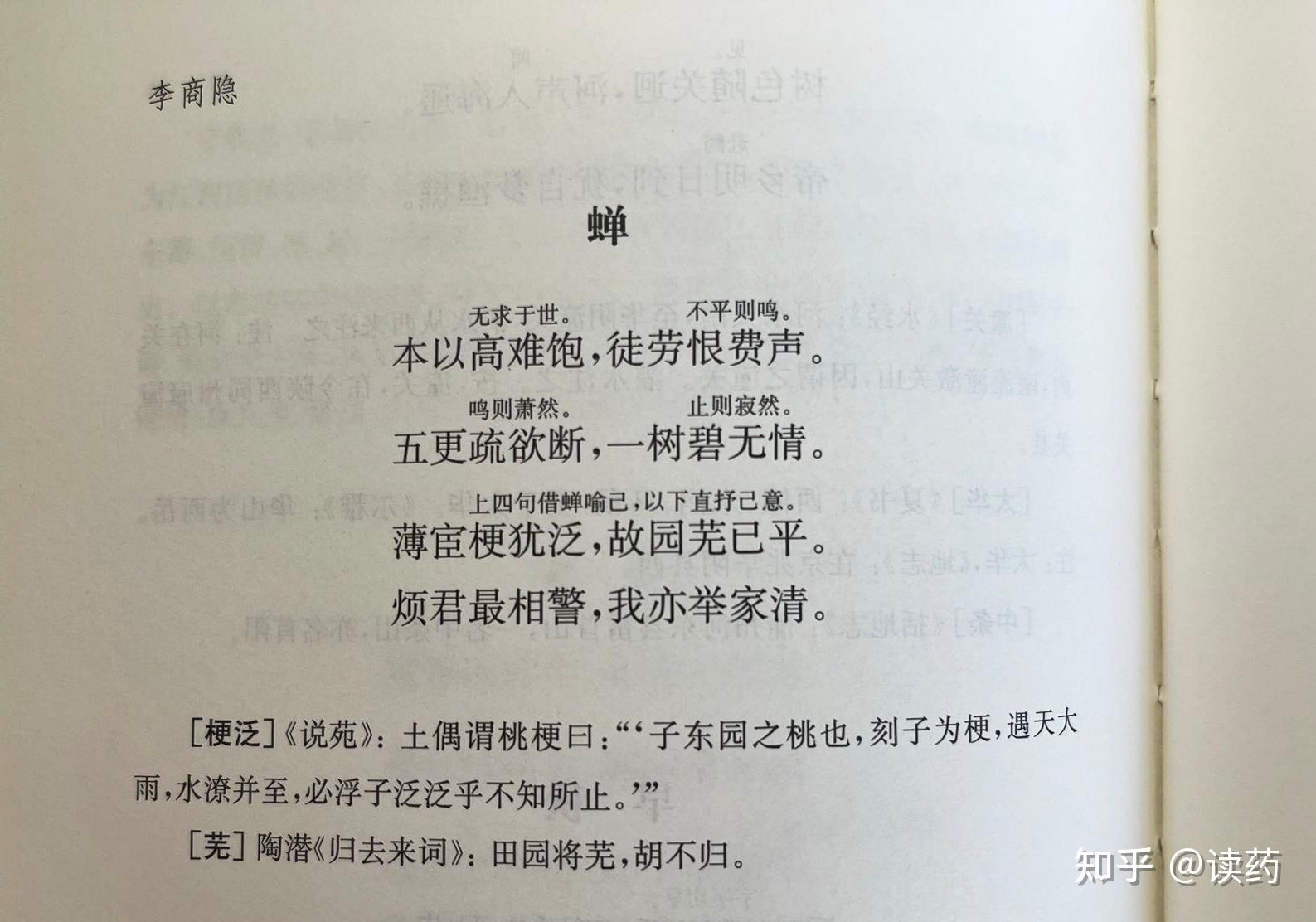

杜牧、李商隐的诗歌,在艺术上有一些新的发展,但无论写忧国忧民,或写爱情生活,都有相当浓厚的感伤情调。

金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀。

仙掌月明孤影过,长门灯暗数声来。

须知胡骑纷纷在,岂逐春风一一回?

莫厌潇湘少人处,水多菰米岸莓苔。

——《早雁》

杜牧的抒情写景的七言绝句,艺术上有很高的成就。《江南春》《泊秦淮》《山行》都是我们课本必备内容。

李商隐关心现实政治,在早年表现得更为突出,比如《安定城楼》:

迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。

贾生年少虚垂涕,王粲春来更远游。

永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。

不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。

王安石特别喜欢这首诗。李商隐也写过蝉,有兴趣的可以把他的和骆宾王、虞世南的放一起比较。

在晚唐诗人中,李商隐的诗有很高的艺术成就。他的古诗,继承前人的方面较广。

《行次西郊作一百韵》学杜甫,《海上谣》学李贺,七古《韩碑》学韩愈。成就最高的是近体,尤其是七律。

继承了杜甫七律锤炼谨严、沉郁顿挫的特色,融合了齐梁诗的浓艳色彩,李贺诗的幻想象征手法,深情绵邈,绮丽精工。

对后世影响最大的,还是他的爱情诗,从唐宋婉约派词人,元明清爱情戏剧作家,一直到黄景仁、龚自珍。

晚唐后期,诗人继承了中唐新乐府运动的精神,「惟歌生民病」,代表人物是皮日休、聂夷中、杜荀鹤,揭露社会黑暗,极具批判锋芒。

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

——皮日休《汴河怀古》

聂夷中的诗歌诗两大主题:一是讽刺贵游公子:

种花满西园,花发青楼道。

花下一禾生,去之为恶草。

——《公子家》

另一种是同情农民:

二月卖新丝,五月粜新谷。

医得眼前疮,剜却心头肉。

我愿君王心,化作光明烛。

不照绮罗筵,只照逃亡屋。

——《伤田家》

杜荀鹤出身寒微,自称「天地最穷人」,命运也最悲惨。

四十六岁举进士。唐亡,依朱温,为翰林学士,做了五天,去世了。

总结

诗歌基本上就是这么个情况,当然还有其他的一些诗人,陆龟蒙、罗隐、司空图等等,不过他们不局限于诗歌,还有散文、小品文等等。

另外,古文这个概念,在唐之前没有,是韩愈提出来的。唐朝诗歌能出现这样波澜壮阔的繁荣局面,离不开当时的环境:

唐人歌诗,其于先世及当时事,直辞咏寄,略无避隐,至宫禁嬖昵,非外间所应知者,皆反复极言,而上之人亦不以为罪。……今之诗人不敢尔也。——《容斋续笔卷二·唐诗无避讳》

更离不开官方支持。在进士科考试中,诗歌是重要内容之一,所谓:

丹霄路在五言中。

总体来看,唐朝的诗歌,基本上反映了唐代历史发展的过程,也全面反映了社会各阶层人物的生活状况和精神面貌。读唐诗的时候,不妨参照历史和社会背景,以及诗人的人生历程,揣摩其中的深意。