真实的太平天国是什么样子的?

通过太平天国领袖和将士的服饰、长相、气质和境遇,我们就可以知道真实的太平天国是什么样子了。

本篇回答一共66800个字,阅读时间114514分钟。

觉得这篇回答过长的朋友,可以点击目录跳着看,也可以看精简版:

太平天国领袖们的长相怎么样?一、青浦之战中被俘虏的太平军铜版画

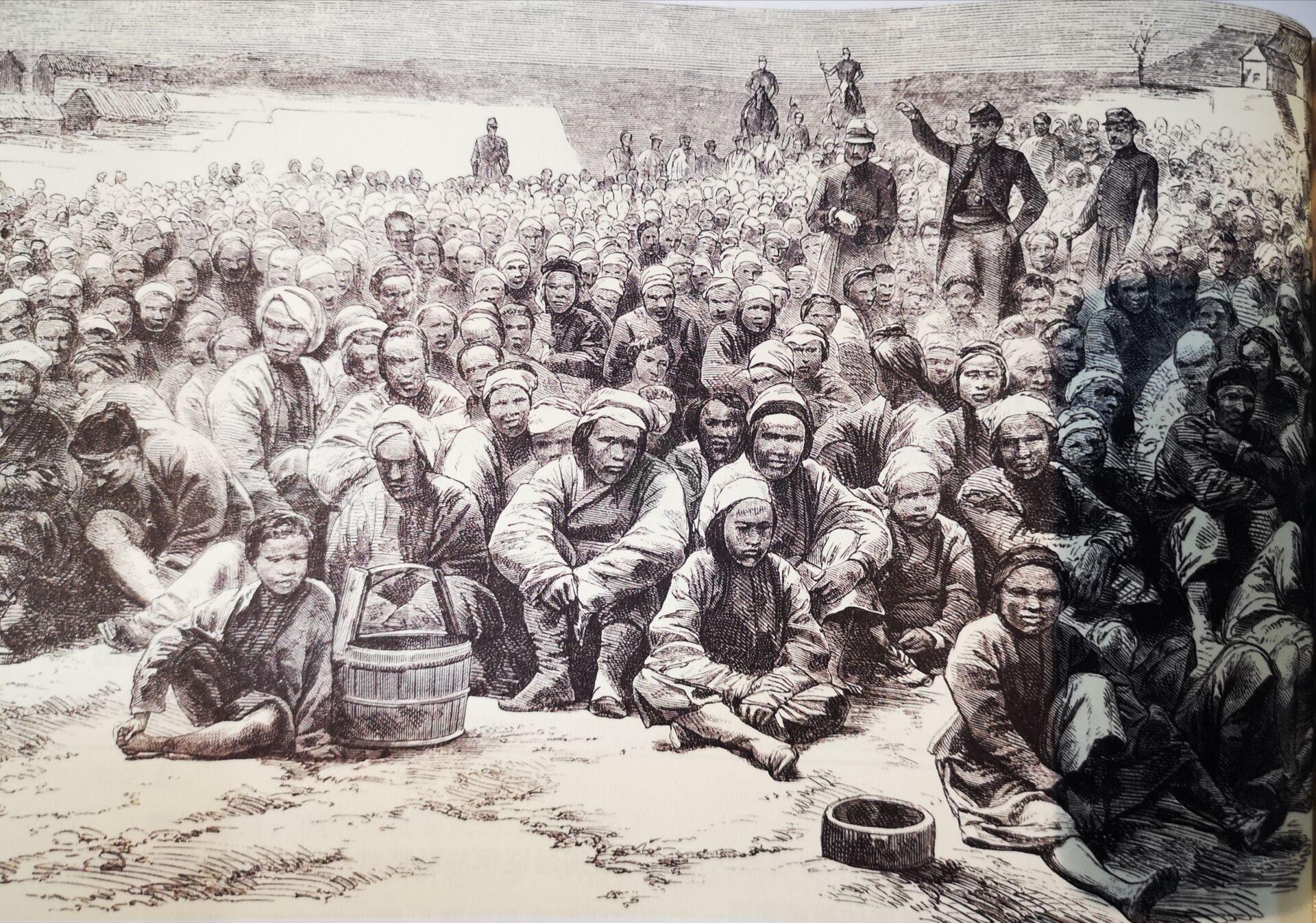

青浦之战的太平军铜版画(根据法国少尉布兰克的一张照片绘制而成,原照片已下落不明):

1862年5月12日,卜罗德准将指挥的法国远征军与斯特维利将军率领的英国远征军攻取了太平军掌握的重镇青浦。

青浦地处一片平原,由各种防御工事及周围多条河道守护,可谓易守难攻。炮兵部队花了几个小时才打开了几个缺口。甲板上的士兵准备通过一条主要的沟渠到达城墙脚下。

在当天的战斗中,一直处于先锋的非洲第3轻骑兵营在印度锡克兵以及英国步兵第31团的帮助下,从左侧向敌人进攻,将太平军从防御的隐蔽处驱赶出去,迅速夺取了这座城市,并将众多俘虏聚集在靠近城门的大片平地上。

之后,卜罗德准将便任命非洲第3轻骑兵营的少尉布兰克(Blanc)先生和一位英国军官一同看守太平军俘虏,并照顾混杂在俘虏当中的妇女和儿童,他们中好几个人在爆炸中受了伤。

铜版画中满是蹲在地上,等待分发食物的太平军俘虏。此时,两名特派员在卡努特上尉的陪伴下,命令翻译人员召集太平军在轻骑兵的看守下走到平地上来[1]。

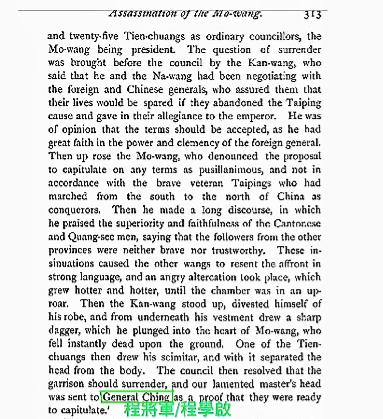

二、程学启照片考

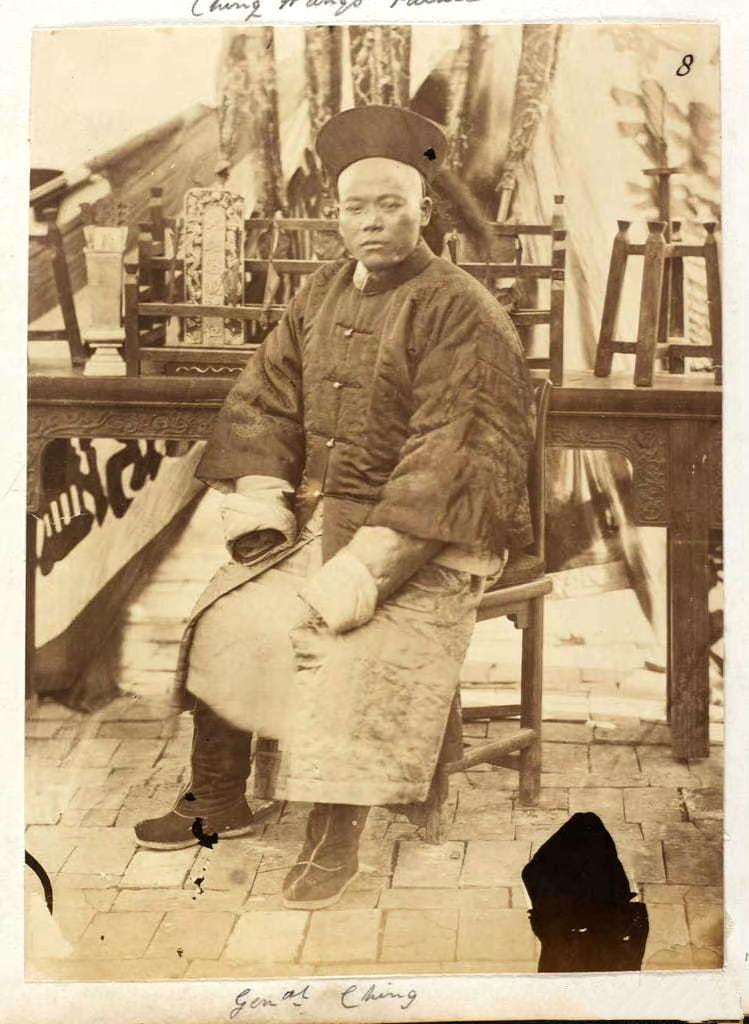

曾随英法联军参与第二次鸦片战争的英国随军记者,被誉为“军事报道摄影的先驱者之一”的费利斯·比托(Beato Felice)于1860年在戈登官署拍摄有一张相片,照片中人物为一脚蹬皂靴,顶戴花翎朝冠,身着长袍马褂的男子,照片下方的标注写有“general ching”,ching可能是“程”的音译,程将军也就是程学启。[2]

程学启曾是太平天国英王陈玉成的部下,跟随太平军转战皖西,屡立战功,累官至“弼天豫”,后率军降清,凭借安庆战功,程学启升从三品游击,后擢为正三品参将,并受命自立营头,创建淮军“开字营”。平定苏州后,授一品封典骑尉世职,赏穿黄马褂。

同治三年(1864)春,程学启率军进攻嘉兴,利用地雷炸裂城池百丈,与太平军肉搏作战,突然被洋枪击中头部左太阳穴偏后,立时晕倒,被部将刘士奇抬回大营,再转送苏州医治,虽稍有起色,终因脑浆崩流,三月十日伤重不治而卒,年仅三十六岁。朝廷赠其太子太保,谥“忠烈”,又恩赠三等轻车都尉世职,并为三等男爵。

程学启死后,葬于安庆小龙山殷庄程家老屋。程学启元配高氏、继配高氏夫人,一同祔葬于此。

程学启的照片曾被登载在1971年8月8日香港出版的《亚洲周刊》的《太平天国真相》一文,作者馀子误认为是“洪秀全真容照片”,1992年9月27日的《南方日报》未经辨识,竟也盲目转载,标题为《太平天国领袖真容传世:洪秀全照片被发现》。

《东南文化》的记者施善苹与周志生因此事去函广东花县洪秀全纪念馆询问,该馆负责人于1992年10月21日回函答复:“得到这张照片的朱丽芬是1991年6月招工到我馆工作的。这两张照片从香港寄到朱的手后,没有经任何考证,更没拿回馆给领导看一下,从到手到登报,一切都是保密性进行。这种行为,作为一个从事文博工作的同志来说是极不严肃的,有损我们文物工作者的形象,由于她的无知,我们接到了不少信和电话,有询问的,更多的是责怪的。我们请教广州社科院的专家学者,他们的观点也和我们一样:‘照片是假的’。目前,我们正派人到省、市及广州一些大学的图书馆查找资料,准备作重要的考证说明。”[3]

洪秀全最为痛恨清朝统治者,太平天国发布有多篇战斗檄文历数满清统治者的滔天罪行。在《原道觉世训》一文中,他称清廷为“四方头,红眼晴,蛇魔阎罗妖之妖徒鬼卒。”

潘钟瑞的《苏台麋鹿记》也记载:“贼以官为妖,见朝衣、补褂、翎顶之类,以为妖器。”

身为太平天国领袖的洪秀全,怎么可能像照片上那样身穿“妖器”呢?[4]

费利斯·比托所拍摄的程学启照片与光绪二十七年《宫太保忠烈程公遗像》十分相像。

照片上还标识有一段文字:

Description;One of the four 'Wangs' or Kings appointed by Hung Hsiu-chuan to act as his Generals in the Taiping Revolt。

这段文字意思是:太平天国革命时期担任统帅,被洪秀全任命为王或四王之一。

可是费利斯·比托在照片所记年份是Date:1860 (19th),而程学启程降清的时间是1861年。

宁乡枫木桥牛角湾的刘典后人收藏,后为陈胜生购得的程学启、刘典、韩进春三人合影,拍摄时间为1863年5月28日,拍摄地点在上海:

咸丰十一年(1861年)前后,意大利人桑德斯在上海开设照相楼,英国人约翰·汤姆逊等外国摄影师也赶赴上海从事摄影活动。

中国人在上海首创公泰照相楼、苏三兴照相楼晚至1877前后。

145年前,刘典、程学启、韩进春合影于上海,可见不是出自意大利人桑德斯之手,即为英国人约翰杰作,他二人的作品,今日已是凤毛麟角,要寻觅一件真品十分困难。

相片上三人,中间的刘典文静而有几份俊逸,但眼神坚定,神情专注,着浅色绣花方马褂;他的左侧是程学启,身材不高,貌若文弱书生,长相并无剽悍戾凌之气;右侧的韩进春则可见几分质朴,方头大脸,体格强壮,神情略见憨厚。

程学启与韩进春皆着深色方马褂,清代上层人物的常服打扮。三人的合影是在专业摄影棚中摄制,背景为布幔蓝天,左侧摆置一欧洲式小圆桌,桌上立一座钟;右侧为一竹制中西合璧三角几,上有一茶壶,壶旁蹲伏一瓷制白兔。黑白合影相片已褪变呈深褐颜色,且有几处被玻璃粘附撕裂。[5]

相片背板为杉木质,其上用米汤粘贴一张宣纸,上面墨笔书有几行字:

曾国藩与湘军遗珍三品

同治二年五月,浙江按察使臬司刘典和江西参将韩进春、水陆两军总领程学启,统领楚军大战逆匪,楚军大捷,二十八日上海相会并照相纪念。

拍完这张照片后,程学启统率淮军各部进攻苏州。苏州既平,程学启授一品封典骑尉世职,赏穿黄马褂。同治三年(1864年)二月,淮军总攻嘉兴城,太平军殊死抵抗。

十八日午后,程学启亲率领敢死队攻城,被洋枪击中头部左太阳穴,三月十日逝于苏州,年仅三十六岁。朝廷赠其太子太保,谥“忠烈”,又恩赠三等轻车都尉世职,并为三等男爵。

合影中的程学启与费利斯·比托所拍摄的程学启照片并不相像。

所以,又有人推测,费利斯·比托所拍摄的清朝官员照片是太平天国北王韦昌辉的胞弟韦俊,而非程学启。

费利斯·比托所写的general ching并非“程将军”,而可能是指“正将军”,即“正”字营统领。1860年韦俊降清之后,就在湘军中担任正字营统领。

结合《贼情汇纂》中对韦俊的描述“年约三十,面黑高鼻无髭”来看,照片中的男子与“年约三十,面黑高鼻无髭”的描述十分类似。[6]

也许这桩公案的真相只有等戈登的后人公布其收藏的程学启与戈登的合照才能彻底揭开。

三、如今现存的两张太平天国领袖的照片

太平天国诸王照片皆毁于战火或清廷的人为销毁。而网上流传的“太平军凌迟照片”都是1900年之后西方人拍摄的,在1860年代的技术条件下,银版照相需要长时间的曝光,人必须保持静止不动,一般人物照都在室内照相馆拍摄,不大可能有人在户外拍摄处刑照片。

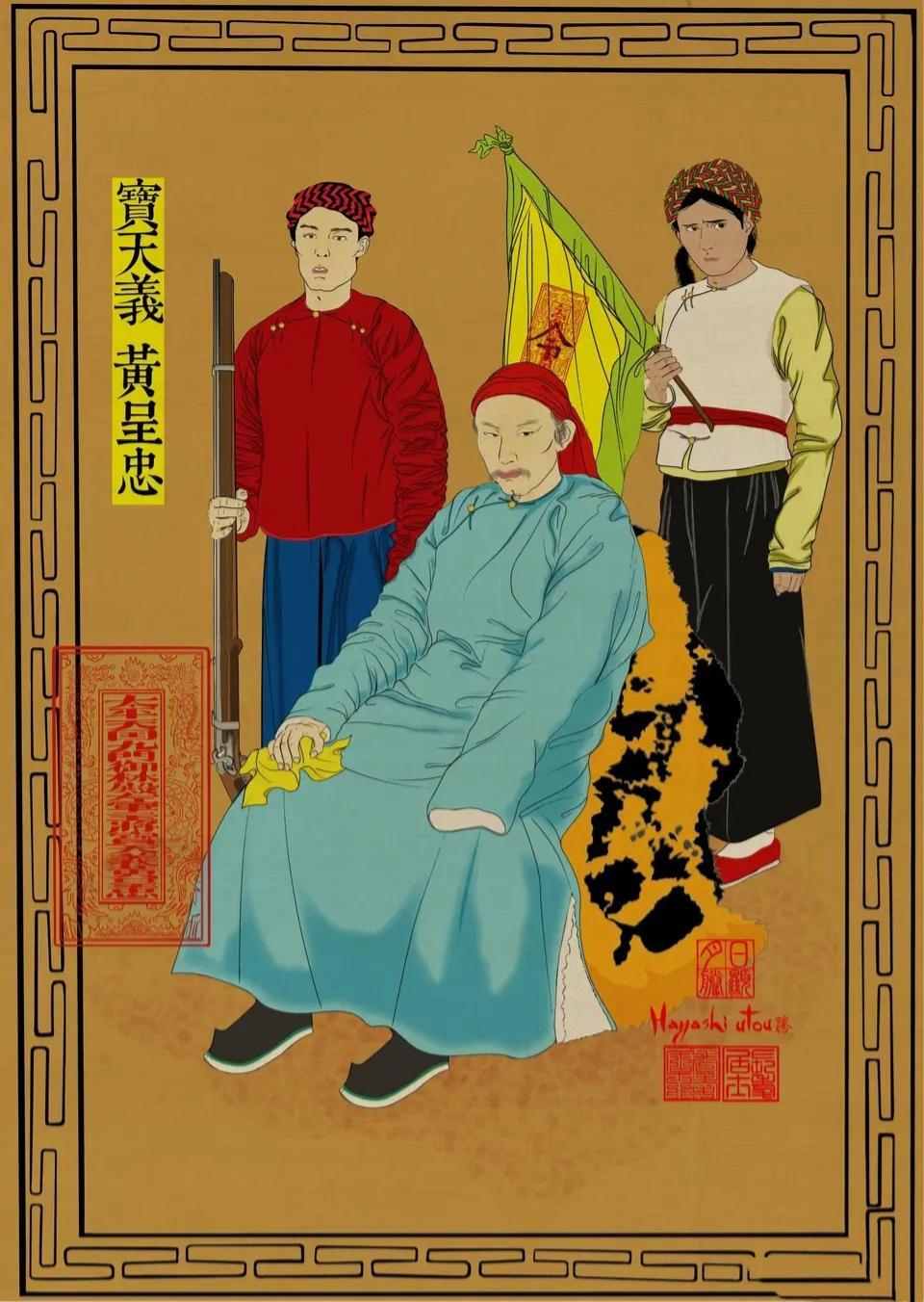

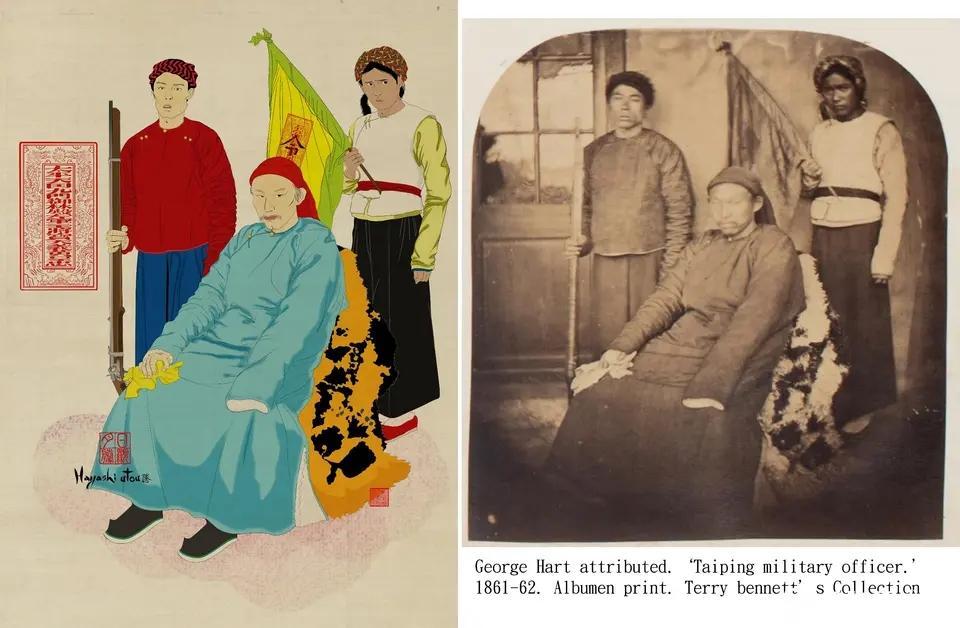

可喜的是,2021年上半年,中国历史影像研究专家泰瑞·贝内特(Terry Bennett)在他最近的文章中曝光了一张太平天国戴王黄呈忠的高清照片和一张太平天国首王范汝增的模糊照片。[7]

两张太平天国王爷的肖像出自乔治·哈特的家族相册[8],泰瑞·贝内特现在只发了太平天国首王范汝增的模糊照片,他声称等将来出版相册集时再公布范汝增的高清照片。

照片拍摄于英国商人乔治·哈特(George Hart)在宁波的家中,时间可能是1862年年初,5月10日则是太平军撤出宁波的日子。

攻占宁波以后,太平军对英、美、法外国人“福礼修好”,与宁波的英、法、美领事划定外侨通商区域,禁止两军交战。同时,太平军对天主教教堂进行保护。在此融洽环境下,英国商人哈特便给驻守在宁波的两名太平军军官拍下了两张珍贵的照片。

照片顶部呈圆弧形,这是十九世纪立体照片的典型特征,早期的立体照片都以两张一组存世。

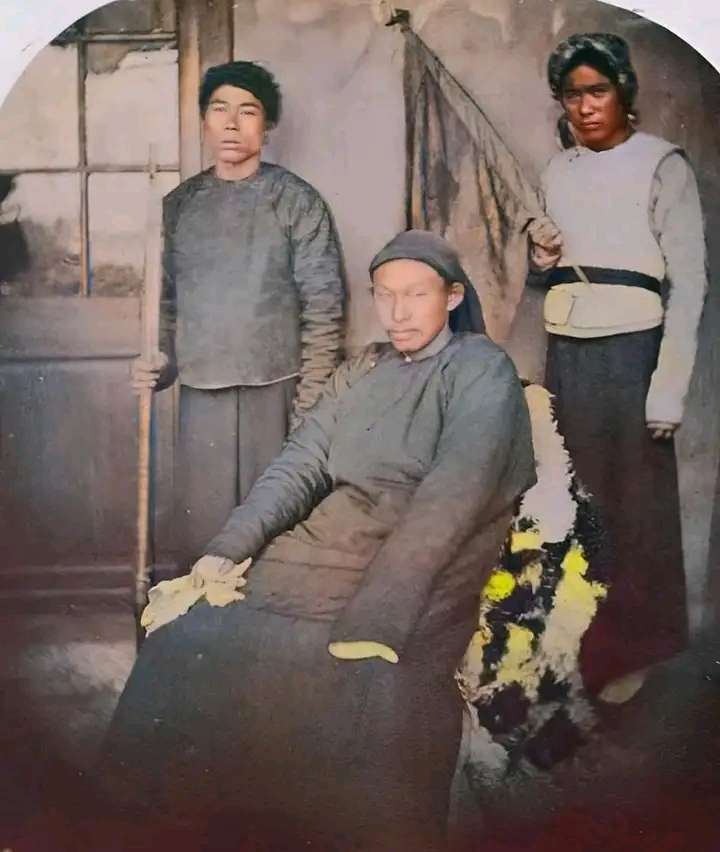

从照片可以看出,三人衣服较厚,应拍摄在冬季,黄呈忠穿着棉袍,戴着保暖的帽子,手里捏着一块手巾,坐的是兽皮椅子。身后站着两个太平军随员,左边的卫兵手持武器,表情肃穆,右侧的卫兵面孔黧黑,外套马甲,系一条腰带,左手持一面旗子,应是黄呈忠的旗手或排尾。

《慈溪县志》记载,太平军的装束是“红巾系顶,锦带围腰”。

左侧卫兵头上系的应是红色头巾,右侧旗手腰间围的是锦带,头上系的是彩色的方巾。[9]

1862年12月9日,太平军占领宁波后热衷于与当地的外国人建立友好关系,试图说服他们继续在太平军的统治下经商。

《盾鼻随闻录卷八·独秀峰题壁·上元生员吴家桢〈金陵纪事杂咏〉》:

连朝跣足走长街,昨日新穿厚底鞋;更羡红靴时样好,何年旅帅进官阶?

《金陵癸甲纪事略》:

“贼之伪服色,如伪王帽用龙凤,马褂袍靴绣龙凤不拘。伪侯相帽用凤,伪检点帽用麟,袍带均穿黄色。杂职红色。马褂均黄色,靴皆红色。伪将军伪总制帽用狮。伪监军伪军帅帽用虎,均红袍黄褂靴黑色。”

《中兴别记·卷一》:

“于伪衣冠也,僭尚黄,交衽宽袂。伪天王及诸伪王冠缀黄缎八片为额绣云龙,饰珠玉,号八宝冠,袍靴皆黄绣。伪勋爵冠袍同王,红靴。伪检点、伪指挥黄冠绣麟,袍靴同。伪检点、伪指挥黄冠绣麟,袍靴同。伪勋爵伪将军伪总制黄冠绣狮。伪监军、伪军帅黄冠绣虎,袍靴同。伪师帅、伪旅帅红冠绣彪,伪司马绣鹤,皆蓝袍黑靴。”

可见太平军多赤足,有穿鞋者俱厚底,太平天国前期,指挥以上穿红靴;太平天国后期,旅帅以上穿红靴。范汝增脚上正是穿着厚底红靴。

以上三幅衣冠像都是林宇腾先生依据泰瑞·贝内特发现的1861至1862年宁波地区守将范汝增、黄呈忠照片所画,原照片版权由泰瑞·贝内特所有,画作版权由林宇腾所有。

黄呈忠生于清道光六年(1826年),范汝增生于清道光二十年(1840年),他们都是侍王李世贤的部将,屡立战功,黄呈忠授殿左军主将,封宝天义 ,范汝增授讨逆主将,封进天义。

在范汝增,黄呈忠克复宁波前,宁波是一个盗贼横行,烟毒泛滥的城市,不仅是抢劫,还有外国人绑架中国人出卖猪仔的事件。

但是太平天国克复宁波之后,据英国的怡和洋行档案《1862年1月6日格林致香港怡和洋行信》说:“我们再没有听到盗匪抢劫的事情。”

二月七日来信又说:

“过去两周,一箱鸦片都没有买得出去,中国中间人传说,太平天国领袖不许运鸦片到内地去。”

从英国人的报告中,可以看出黄呈忠、范汝增保护治安、严禁鸦片的成绩。

同时,对于平定物价,物资交流、农业生产以及与外国人的友好关系等方面的工作,也都尽了他们的努力。

格林三月八日信说:

“米价已经下跌了,有好些米船从南方来,日内就可到达,今天米价每石三元四角五分,铜钱已涨价,小量的兑换,一个墨西哥银元只换到一千三百七十五文,不几天前我们还能换到一千四百三十文的。因为有几条泉州船从乍浦开来,所以糖也落价了。……有大批山东船正在装运北路货,北路市场对福州纸的需要正好。

目前太平军正掌握全省或其大部分,他们允许欧洲人凭他们领袖的路凭到乡下任何地方去旅行,对外国人好像是非常急于培植友谊,保持信誉,所以只要我们当局不干涉太平军,我预料本口将有很好的生意

可做。这儿已到了一些生丝,茶叶也有来货。”

四月二十一日信又说:

“乡间的太平军对外国人相当的好,他们已在建立海关,任何通过海关的货物,都付少量的关税。”

1861年下半年攻占宁波后,黄呈忠还只是太平军中“天义”的官衔,属于中层军官,第二年1862年春黄呈忠才被封为戴王,因此,黄呈忠未穿龙袍,只穿棉袍或长衫。

经过技术修复之后的高清图片,黄呈忠下巴有刀伤,右眼疑似半瞎,经过历次战阵,黄呈忠的左胳膊已经没有了,右手疑似缺少了几根手指[10],一看便知是从刀光剑影中拼杀出来的狠角色。

这种“狠角色”在太平军将领中并不少见,美国学者莱博(Steven A. leibo)翻译的《日意格1864年关于中国内战的日记》,记述了太平天国归王邓光明身上大大小小的枪伤:

“他非常勇敢。他将留在他身上的20余处伤痕袒露给我看,以作为证据。这些创伤中的绝大部分是枪伤,其中一粒子弹射中了他的臂膀;另一粒子弹穿过了他的身体,钻进其右乳头的下部。”

太平天国史专家罗尔纲考证过黄呈忠的部下“小镜子”潘起亮是小刀会成员。[11]

黄呈忠在宁波接受维多利亚主教采访时说他参加过上海小刀会起事,原因是他被上海县令虐待[12],因此黄呈忠本人极有可能也是小刀会成员。

戴王黄呈忠算是太平天国里少有的能够“功成身退”之人,1865年2月16日黄呈忠攻克了漳浦,5月15日失守之后,便不知所踪。

范汝增则在天京沦陷之后,1864年春,走浙江德清,至湖州。8月,护送幼天王洪天贵 福往安徽广德、宁国县,转战皖、浙间。

1864年9月中旬,在安徽歙县 建口战败受伤,太平军都被敌人打散了,范汝增最终历尽了千辛万苦,才走到江北遵王赖文光的东捻军军中。

他在东捻军的地位,排在赖文光、任化邦 、牛宏升之下,而在张宗禹、李蕴泰之上。

1865年12月24日,东捻军在山东寿光县覆败,范汝增战死于山东寿光南北阳河与弥河间。

四、太平天国服饰考

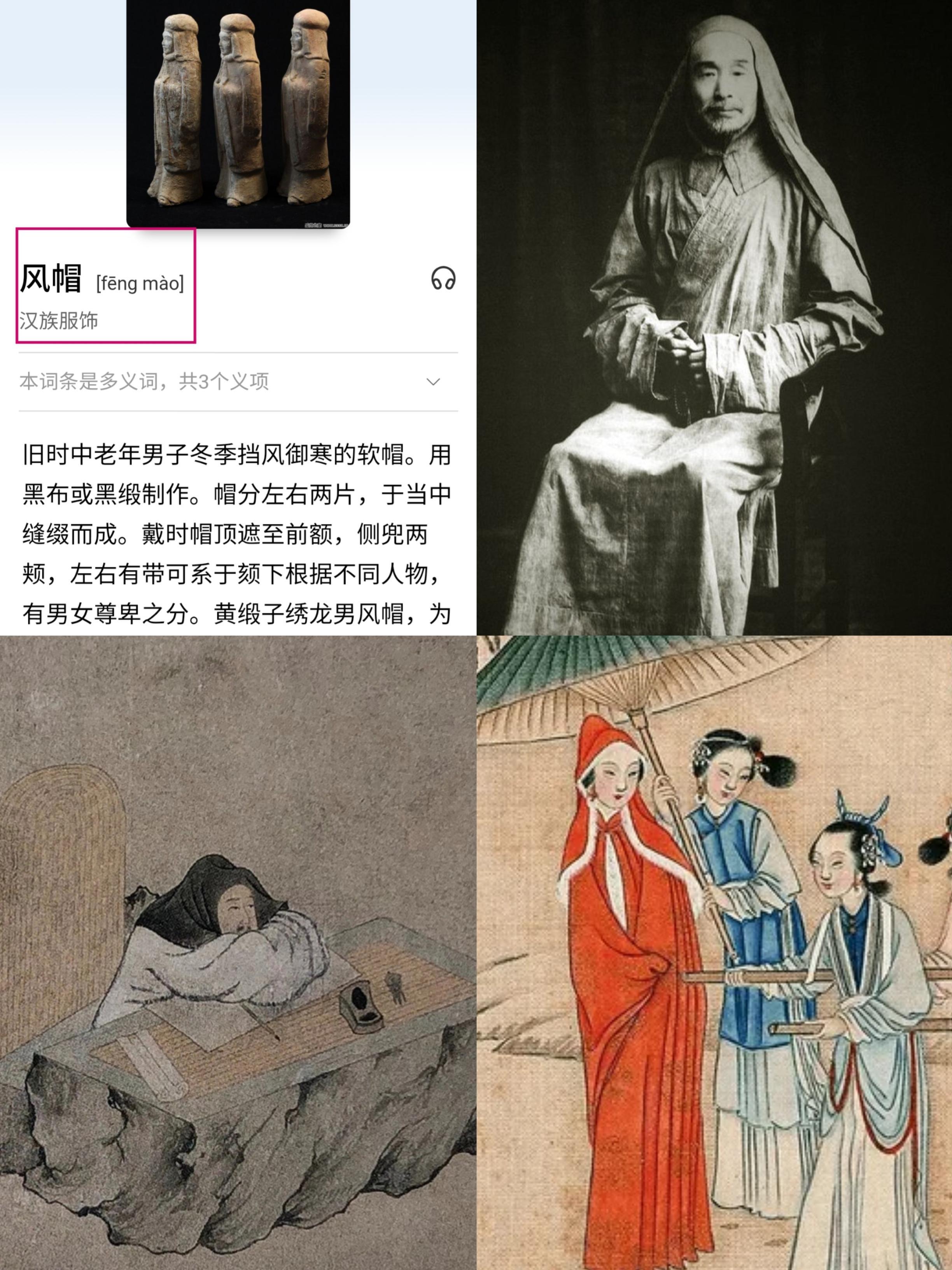

太平天国进天义范汝增头戴的风帽与明崇祯年间的妇人所戴风帽(雪帽)几乎别无二致。

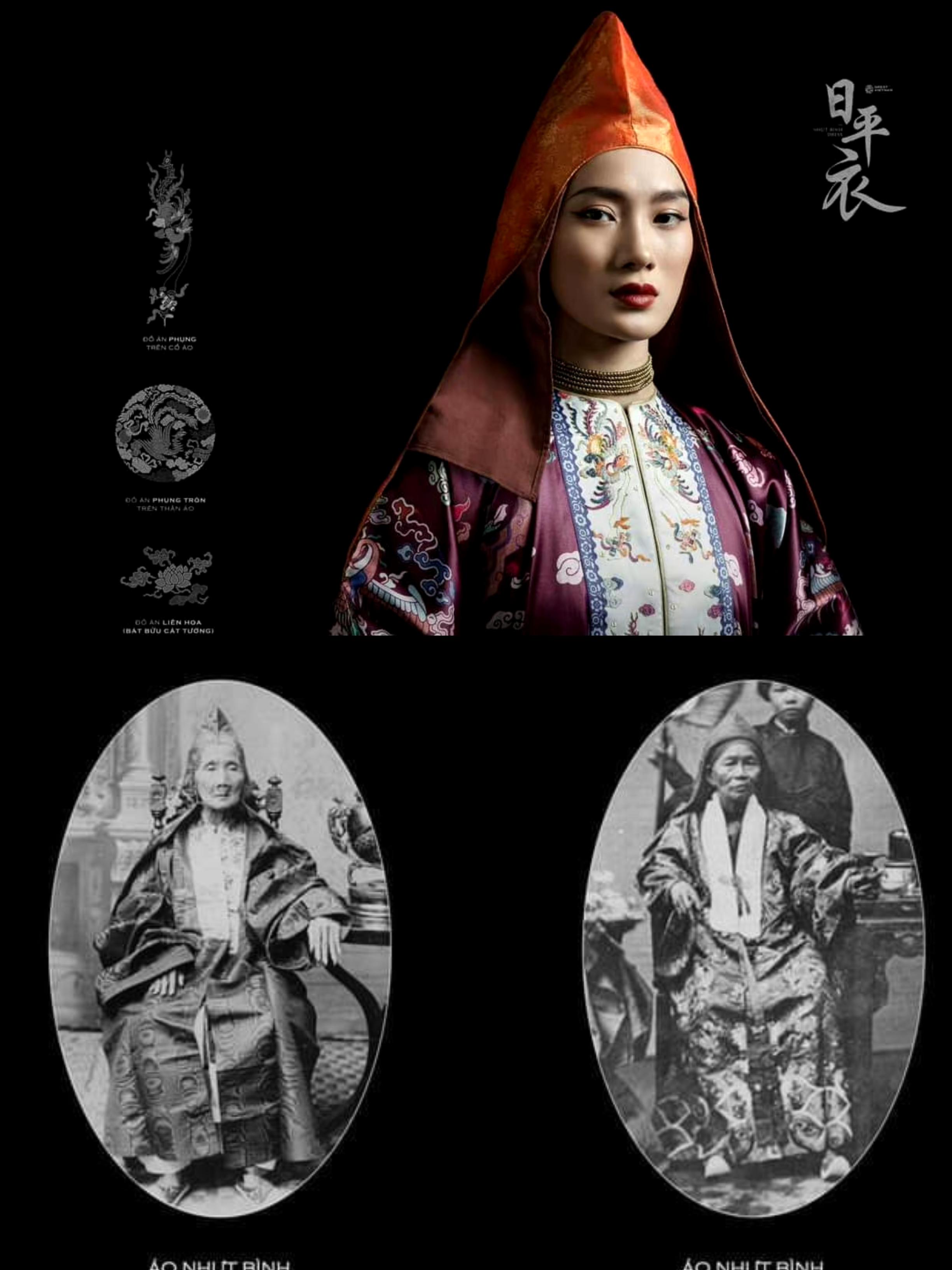

越南阮朝命妇也穿戴风帽,盖汉制衣冠之遗存:

风帽自古即为汉族传统衣帽,大红缎子男风帽,为官民富豪戴用;女风帽花色更多,多与披风斗蓬配套,为行路御寒或发病时戴用,近代则多见于儿童风俗虎头帽。

风帽大概起源于魏晋,成形于唐宋,明清不过沿用而已,太平军将领穿戴风帽,可能是为了束发方便。[13]

唐代诗人罗虬《比红儿诗》之二二:

“若使红儿风帽戴,直使瑶池会上看。”

《清稗类钞》:

“风帽,冬日御寒之具也,亦曰风兜。中实棉,或袭以皮,以大红之绸缎或呢为之。僧及老妪所用则黑色。范成大诗:‘雨中风帽笑归迟。’盖宋时已有之矣。”

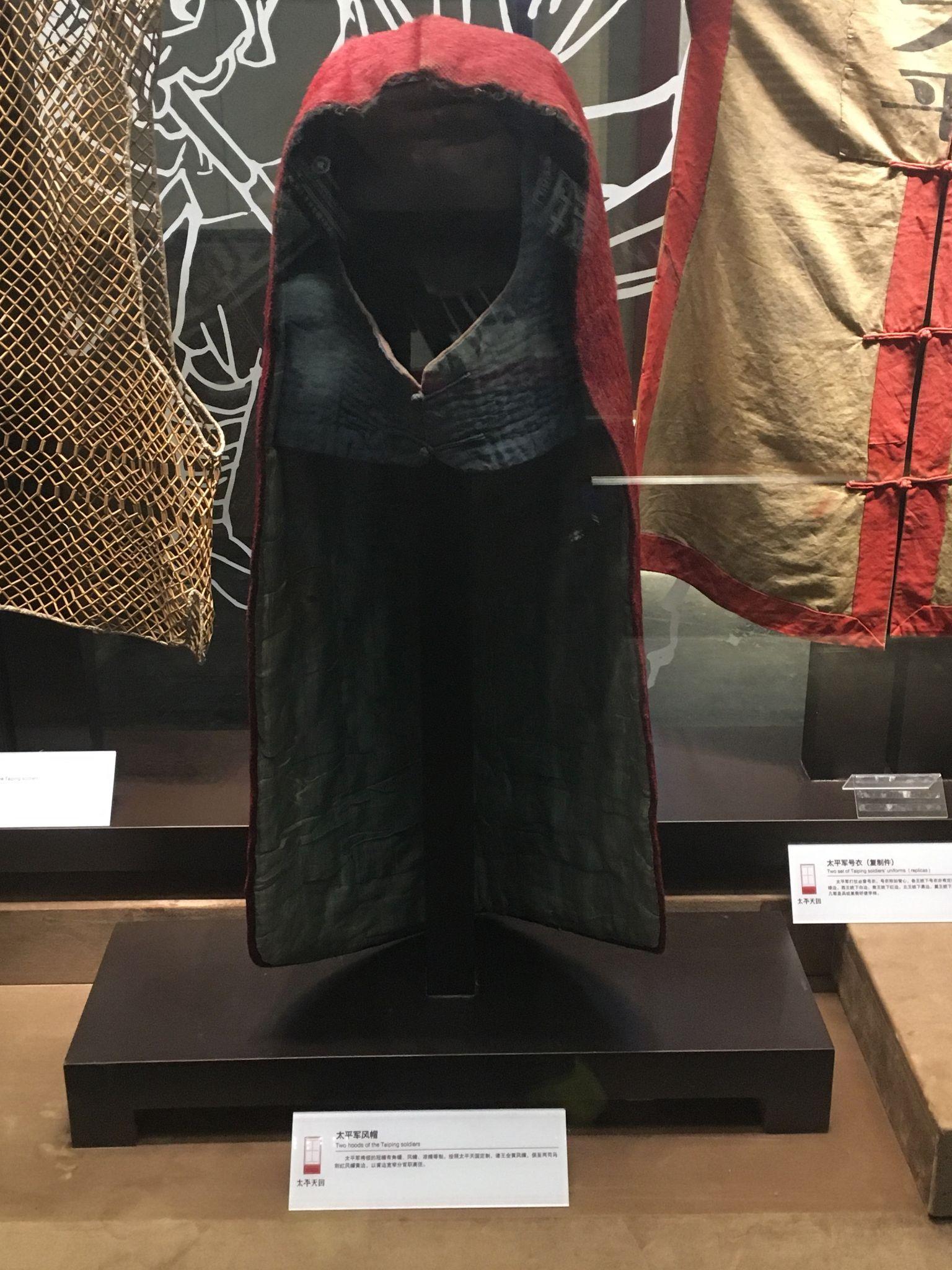

太平军将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽等制,角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。

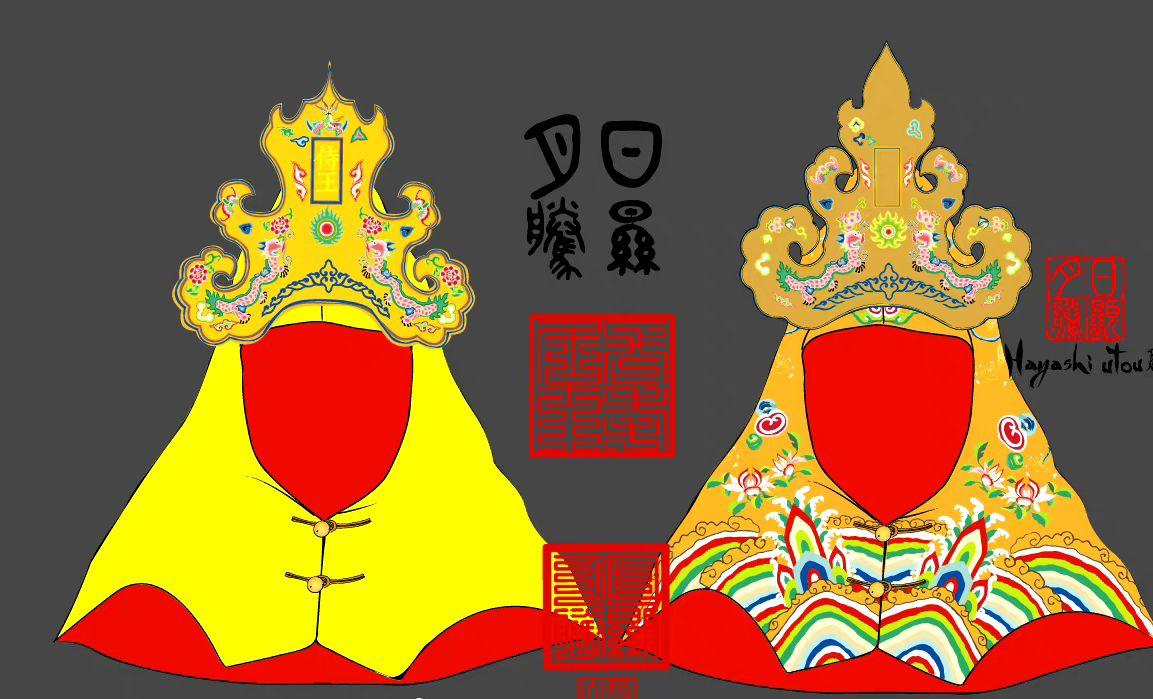

太平天国众官员平时戴风帽,遇重要集会戴礼帽,又称角帽或金冠。洪秀全的风帽绣有双龙双凤,金冠则镌有双龙双凤。

按照太平天国礼制,诸王全黄风帽,侯至两司马则红风帽黄边,以黄边宽窄区分官职高低。[14]

《向荣奏稿》记载:

“逆首洪杨各伪王则戴绣龙黄风帽于内,上戴龙凤金冠,全掳戏班行头,以为伪服。如黄龙袍龙帽,则伪王分用,红袍紫袍金盔,则丞相以下自分等次攫取,盖彼时尚无金绣诸匠作为之执役也。”

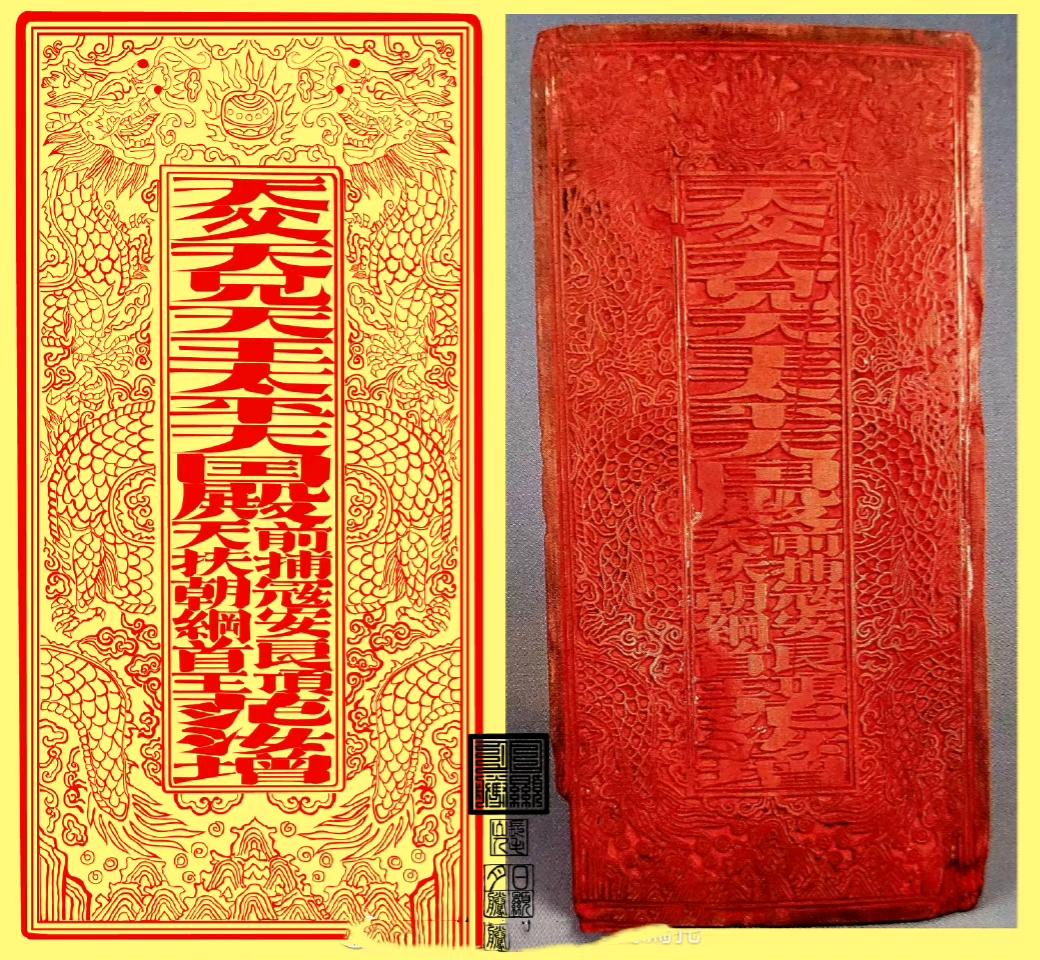

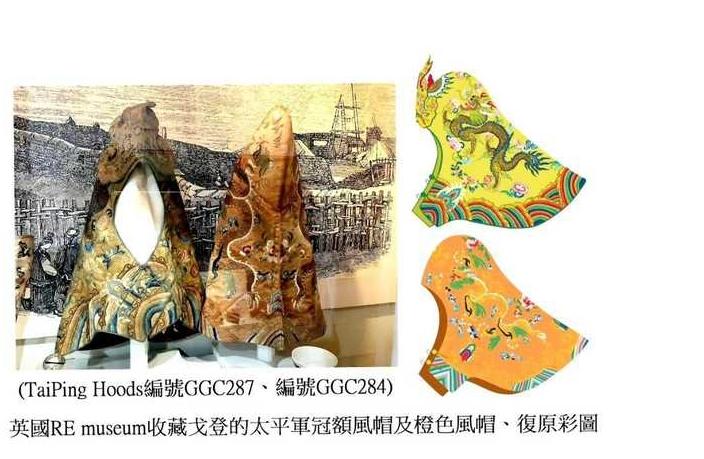

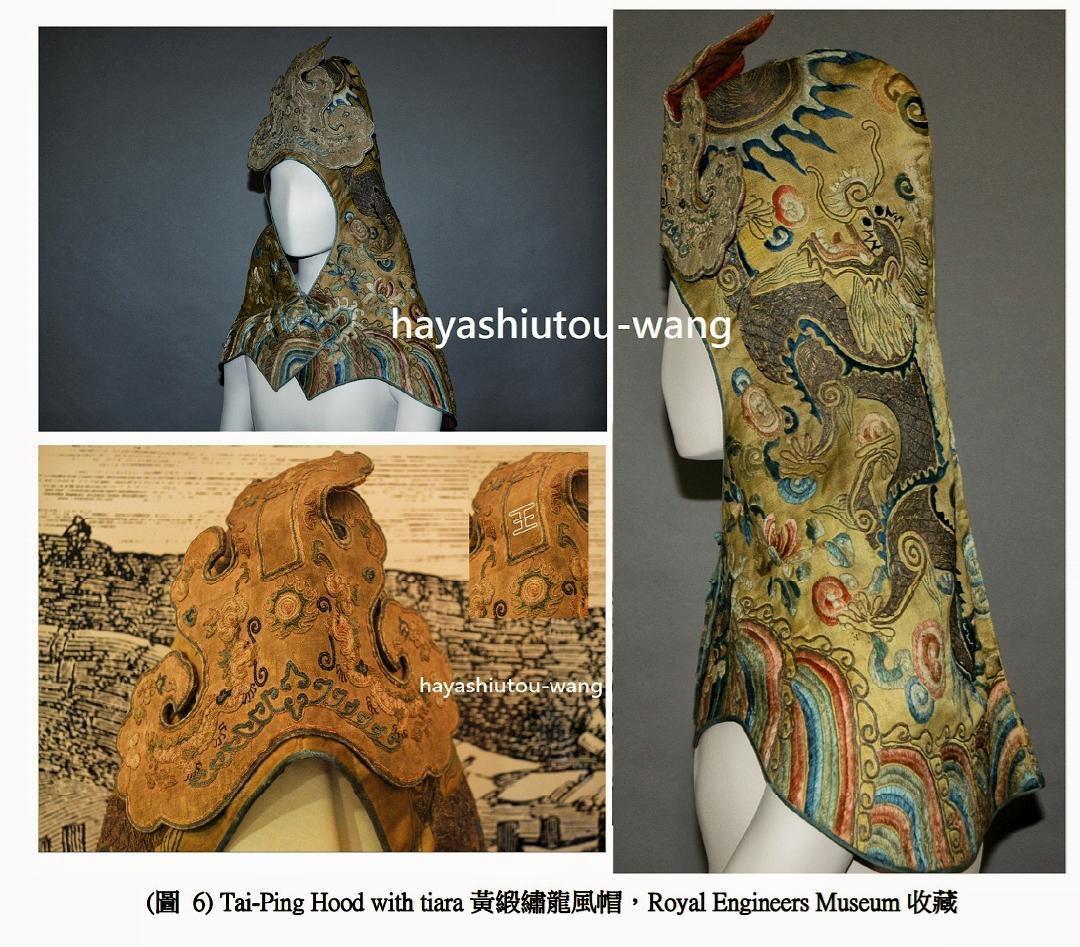

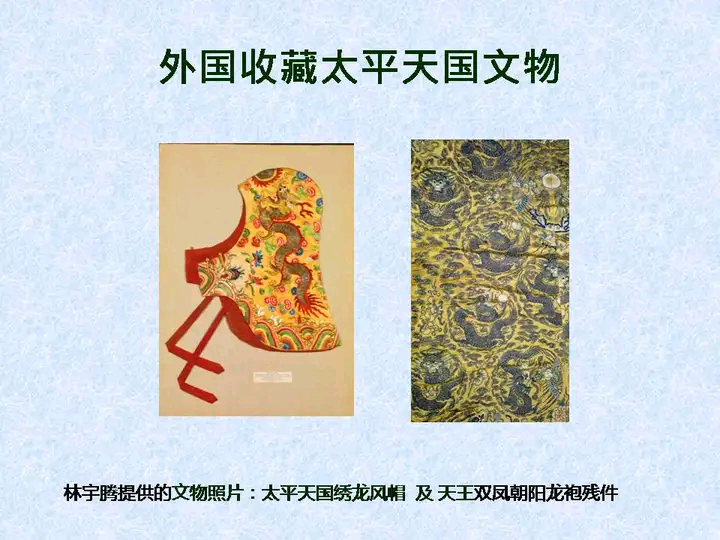

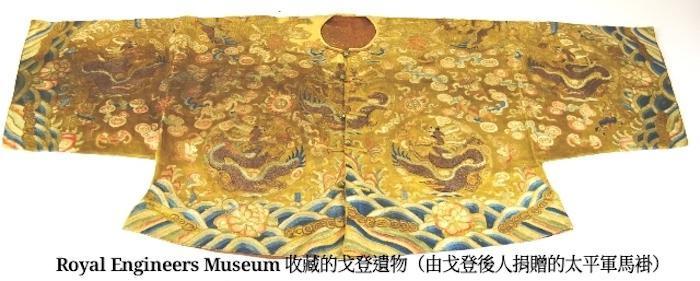

英国肯特郡的皇家工兵博物馆(Royal engineers museum)收藏的太平天国绣龙连爵衔冠额风帽(taipinghood with tiara),藏品编号:GGC287、GGC284,由General Charles Gordon(戈登家族后人)捐出,RE Museum博物馆的副馆长Mr. James Sot拍摄实物照片。

此冠额风帽的形状像如意云头,下方是双云龙戏珠,中间有盘金长方形,隐约可见褪色的“王”字,左右绣牡丹云蝠,冠顶绣一云凤。以上均为打籽刺绣。风帽则黄缎刺绣,盘金双龙戏珠,边绣寿山平水及花卉。可惜帽额上书写的爵号已经褪色(如挥春上用金墨书写),但是依稀可见“王”字,证明此冠额风帽应为太平天国王爵级的人物所有。[15]

张汝南的《金陵省难纪略》对太平天国风帽形制有详细记载:

“贼初入城皆着尖头风帽,红色黄边谓之朝帽。贼尚黄,黄边愈阔官愈大,官名绣于帽边上,丞相帽全黄,黄衫红鞾。侯亦黄帽,绣龙于帽边,黄衫黄鞾…夏日令制凉冠。用布骨两块瓦合之。形似毡帽头而稍大,蒙以红绸,镂花成孔以通气,外围以边如荷瓣,额加一块似山字形,旁绣两小龙,中绣官名用红字形。”

焦亮(洪大全)于永安突围以后,走到古苏冲地方,被清军追及俘虏时,“头戴风帽,身穿袍服,自行锁纽”。盖太平军在永安建制时,已有穿戴风帽的习气。

太平天国红火珠红尾龙黄风帽与天王洪秀全双凤朝阳龙袍残件实物(英国皇家工兵博物馆收藏):

太平天国黄缎蓝火珠蓝尾龙风帽实物复制品,林宇腾先生用adobe illustrator绘制出原图,再由友人联络厂商跟进、斥资,以传统刺绣方式复制而成:

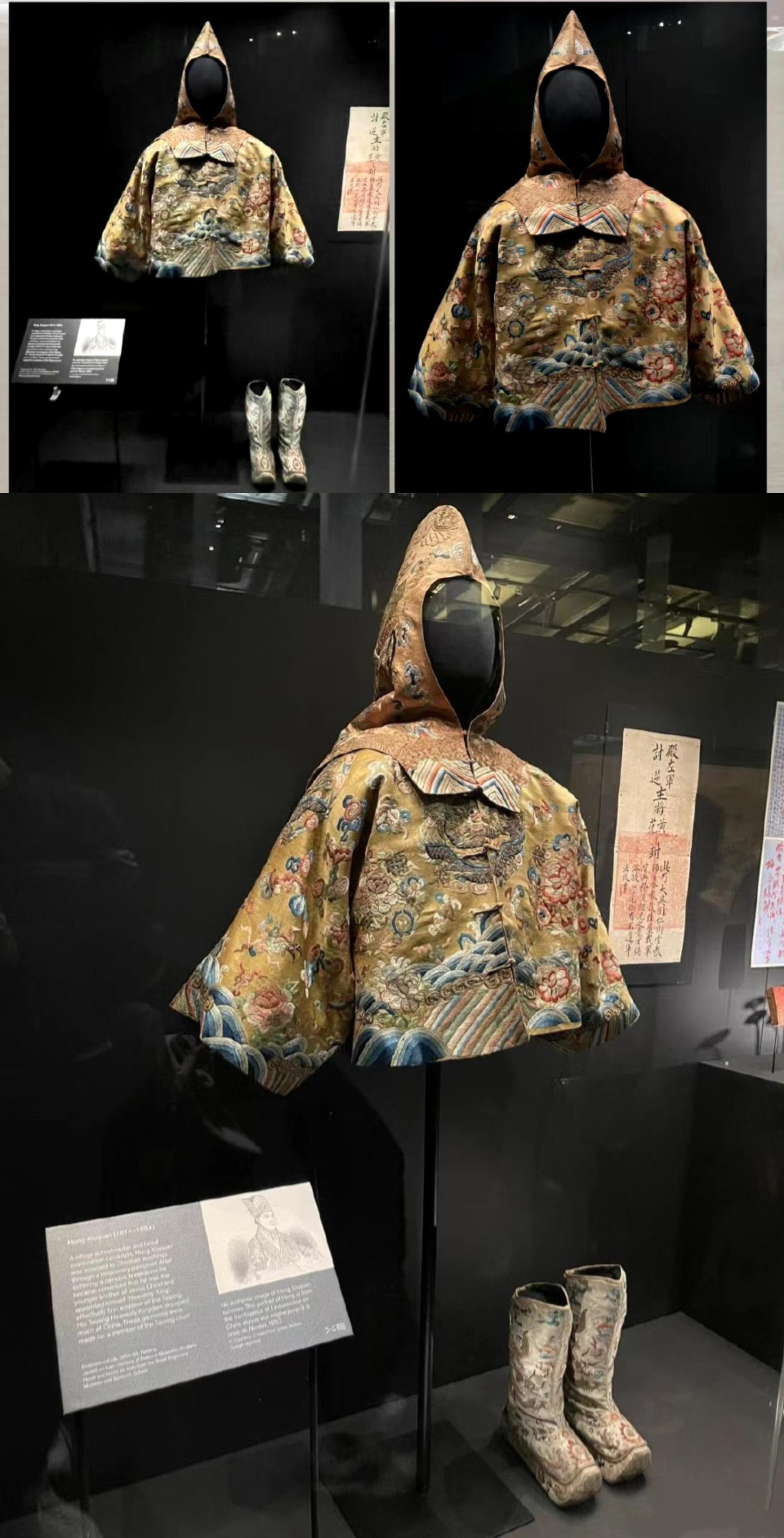

2023年5月,大英博物馆“晚清百态”特展(China’s hidden century:1796-1912)展出的太平天国黄缎五爪龙褂、绣龙连爵衔冠额风帽与米色厚底龙靴:

这件太平天国黄缎五爪龙褂是湘军将领席宝田俘虏幼天王洪天贵福缴获所得,不知是何原因,流落海外,收藏于美国辛辛那提艺术博物馆(Cincinnati Art Museum),大英博物馆借展,编号为1929.170。

这次大英博物馆的“晚清百态”特展,连同英国皇家工兵博物馆收藏的太平天国米白缎绣龙厚底靴与绣龙连爵衔冠额风帽也一齐借展展出,绣龙连爵衔冠额风帽编号为8201.1.23。

大英博物馆馆藏的中国文物是通过馈赠、遗赠、购买、交换等多种方式收藏,但其来源只有两个,一个是鸦片战争期间,英法联军攻占北京后的疯狂掠夺;二是清末民国时期的盗墓销赃和清朝皇室私卖,最后导致这些珍贵文物流失国外。[16]

伦敦大学伯贝克学院(London University’s Birkbeck College)的现代中国史研究教授朱莉娅·洛弗尔说,太平天国的物质文化被摧毁得如此之多,以至于只有这几件藏品可以帮助人们想象这个已经失落的世界,这个世界曾经以南京为首都,并控制了中国南部和东部的大部分地区。

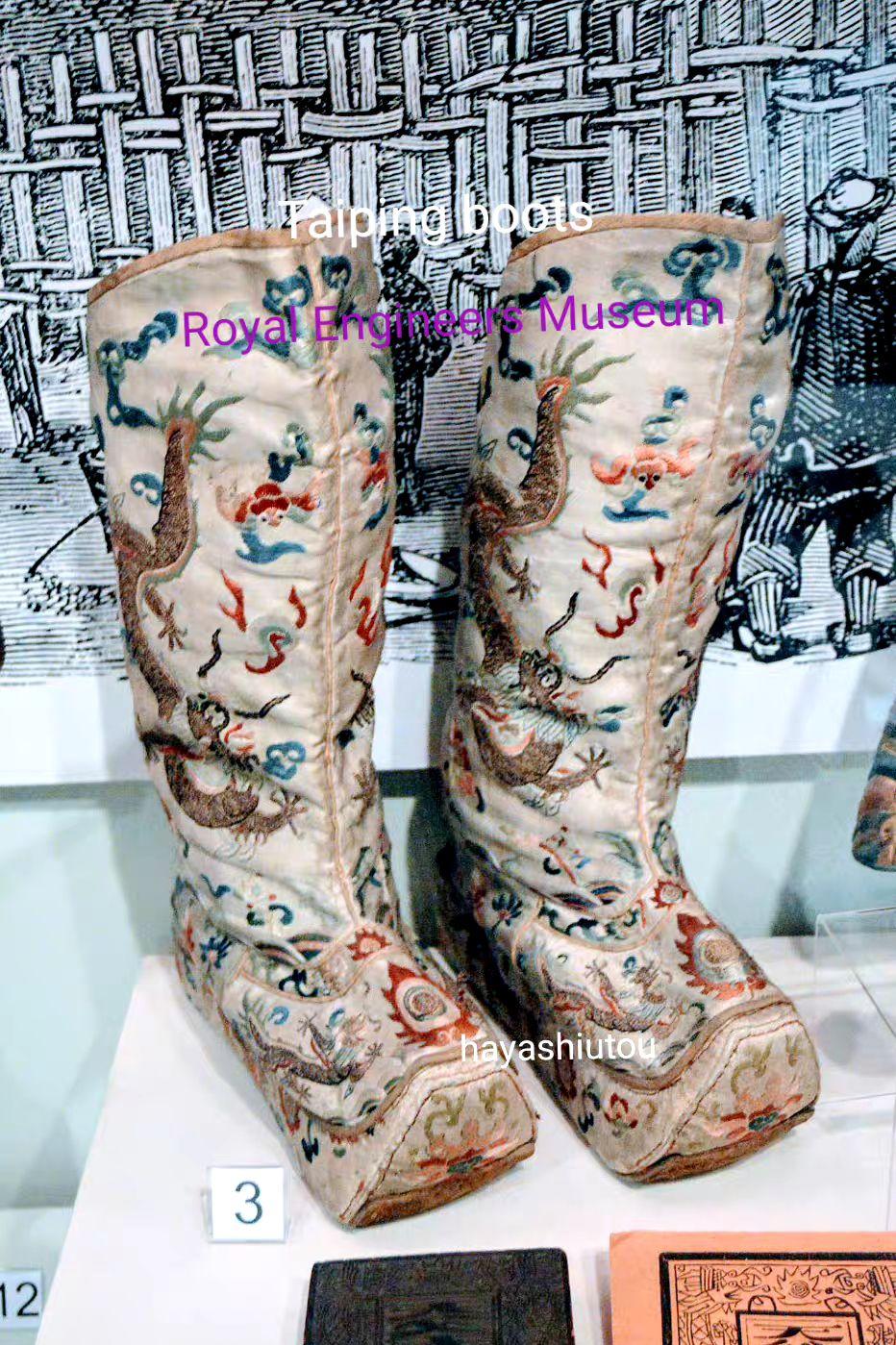

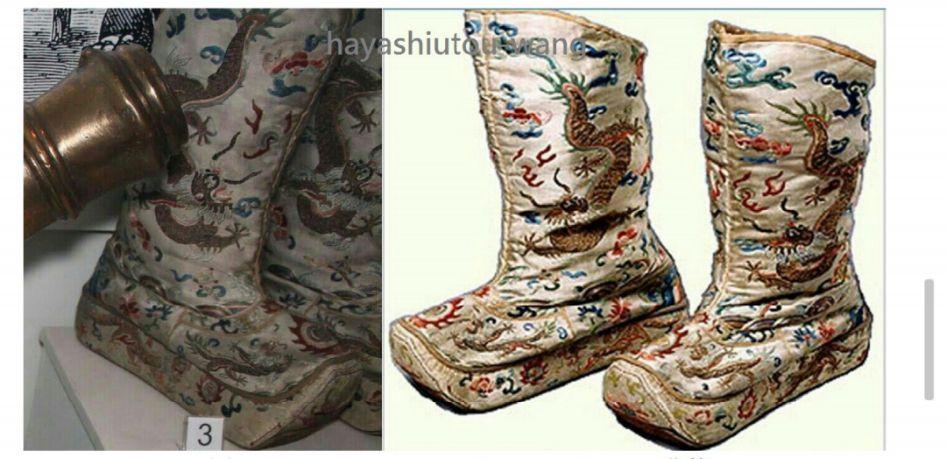

英国皇家工兵博物馆(Royal engineers museum)收藏的米白缎绣龙厚底靴(Tai-Ping Boots):

米白缎绣龙厚底靴由米色缎料缝制而成。米白缎绣龙厚底靴盘龙八条,间绣云蝠花卉[17]。

英国皇家工兵博物馆(Royal engineers museum)收藏的太平天囯明黄缎绣龙厚底靴(可能是英王陈玉成或者幼天王洪天贵福的龙靴)[18]:

明黄缎绣龙厚底靴与涤浮道人《金陵杂记》的记载即“靴底墙亦绣金龙”一致:

“相传洪逆之靴黄色,即靴底墙亦绣金龙,上嵌珠宝。”

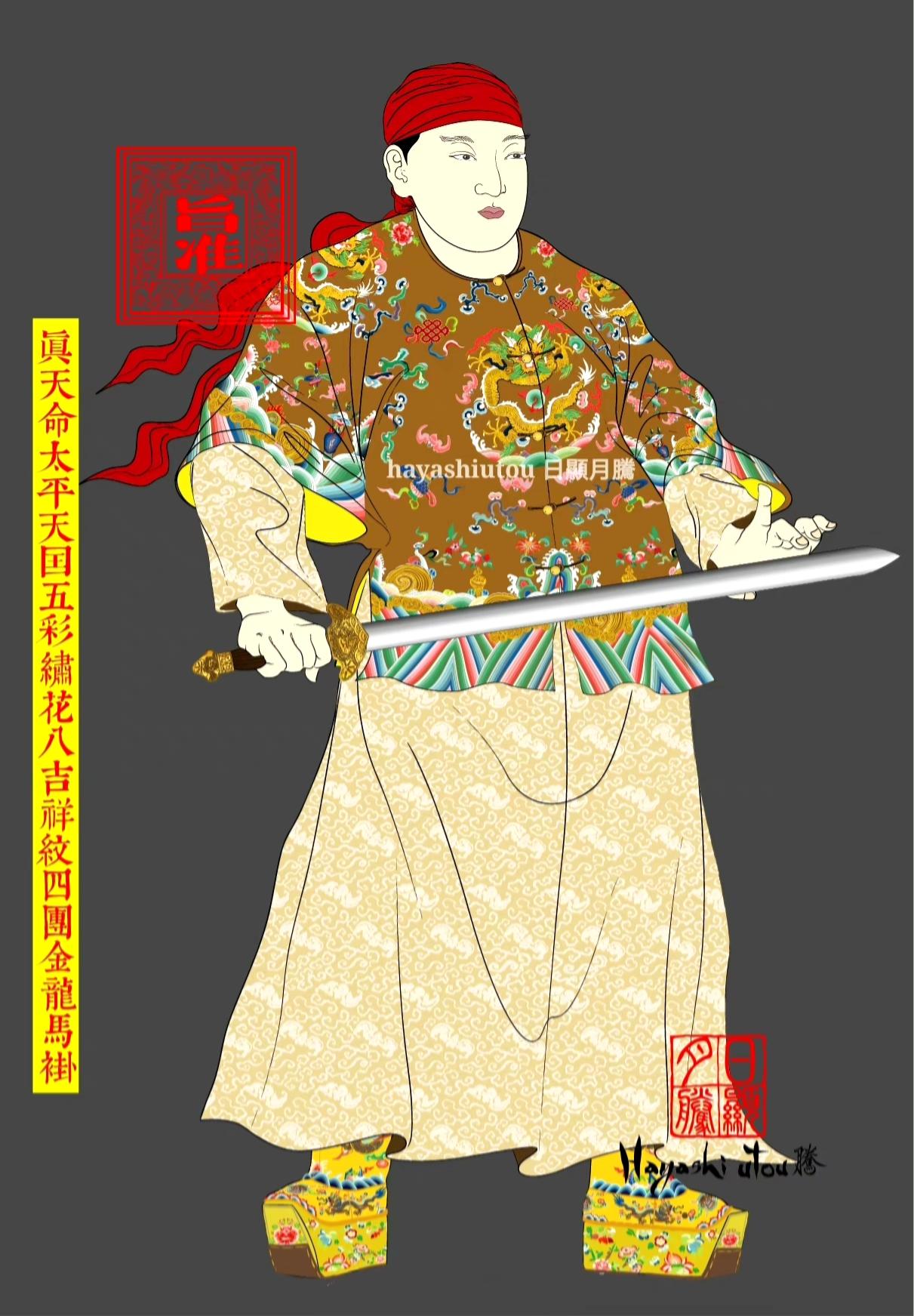

清代典籍记载的关于太平军马褂的相关材料——

《曾国藩奏稿·湘潭靖港水陆胜负情形折》记载,1854年5月1日,湘军在湖南湘潭大捷,俘虏“一头戴胎金双龙大纱帽,身穿黄缎马褂,下穿红缎绣龙腿裤,背负令旗,自称五军统领大元帅罗,口音似广东人,问其名,坚不吐实,桀骜万状,当即斩决”。

《鳅闻日记·下卷》:

“有夏军帅者更为狂妄, 竟穿蟒箭衣,团龙黄马褂,坐轿乘马,马前用童儿八人,各执洋炮旗枪,衣装如小长毛。”

《张兴保供词》(京城巡防处审讯录供)[19]:

“...贼中三个丞相,李姓、林姓出来,马上俱挂铃铛,以下的官皆不准挂铃铛。火药是前在怀庆府买来的,硫磺用土熬硝配成的,但归姓计(吉)姓总制所管…贼中不许穿长衣服,恐打仗时行走不便…现在独流的贼目李姓,林姓,计(吉)姓,俱是丞相,俱穿红袍、黄马褂、头戴风帽,上绣有两条龙。”

这件太平天国黄缎四团绣花绣龙马褂由湘军将领席宝田的族人收藏,解放后捐给南京市博物馆。曾于2011年5至11月在香港海防博物馆首次借出展览,它是太平天国南王以下的王爵马褂,中国境内唯一现存的太平天国服饰实物。

黄缎绣龙马褂系用上等黄缎彩线制成,袄短袖肥,中式圆领口,质地华贵,做工考究。其身长57.5厘米、腰长71厘米、下摆宽78厘米、袖长132厘米、袖口宽33.4厘米,重457克。马褂前后和双肩各绣有一条五爪团龙,前后团龙的左右下方各绣两团牡丹,牡丹上方织云蝠纹。马褂的前后下摆和两袖口绣满了寿山云水纹,蕴涵江山永固之意。[20]

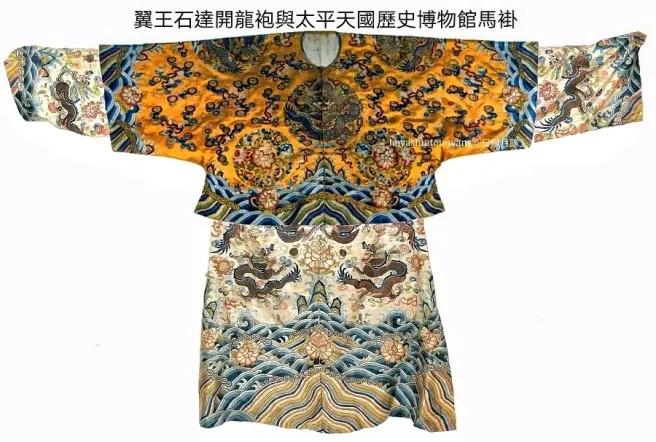

洋枪队指挥官查理·乔治·戈登(Charles George Gordon)的后人捐献,英国Royal engineers museum工程博物馆收藏的另一件太平天国十二团龙黄缎马褂:

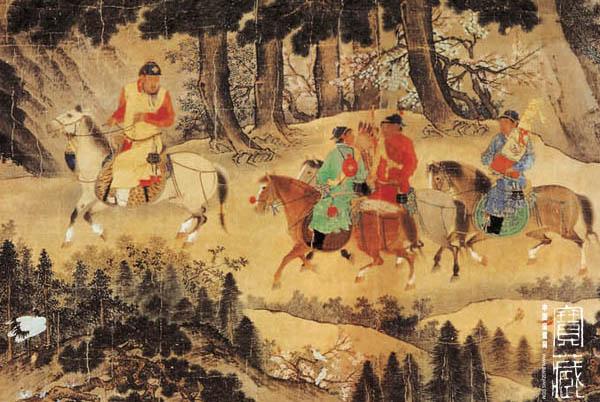

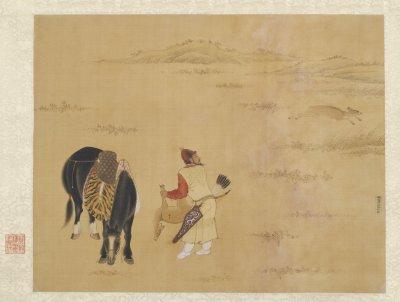

马褂并非满人的传统服饰,明代初期就有和马褂相关的实物画作。[21]

在《明宣宗行乐图》和《明宣宗射猎图》中,明朝皇帝朱瞻基穿戴的无袖外套就是典型的马褂。

明万历年间,于慎的《行宦迹图》中有马褂的初始形态——罩甲:

崇祯丁丑(1637年)的周鼎《左良玉出师图》,图中有明代骑马乐手穿马褂:

河北省阜城县出土的明嘉靖年间吏部尚书廖纪墓室的一组绿釉陶俑(1件穿马褂骑马男俑、13件仪仗俑):

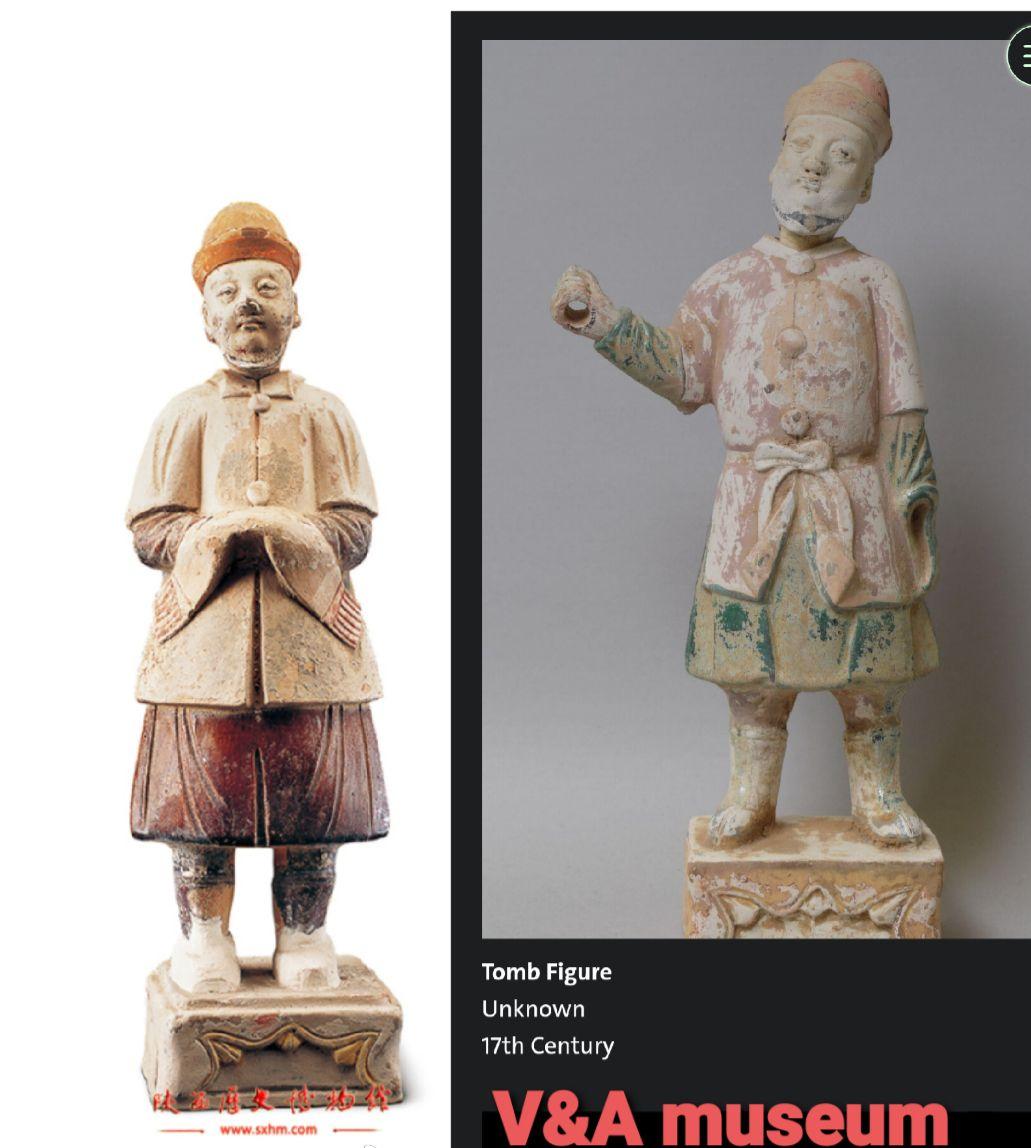

陕西博物馆,英国V&A museum收藏明代马褂陶俑:

除了各种实物以外,明初的文字史料也多次提及马褂。

例如《明太祖实录》记载,洪武二十六年三月曾发布禁令:“禁官、民、步卒人等服对襟衣。唯骑士许服,以便于乘马故也。其不应服而服者,罪之”。

《明太祖实录》中的“对襟衣”,指的就是马褂。

明武宗时,在对襟衣的基础上又创制出罩甲。马褂的别名“马甲”由此而来。

康熙年间的曹庭栋在《老老恒言》中,把马褂的渊源上溯到了隋代的貉袖。

乾嘉时代的赵翼则认为,马褂的渊源不仅可以追溯到隋代的貉袖,唐代的半臂,甚至可以追溯到三国时期的半袖。

民国学者章太炎认为,诸葛亮发明的筒袖铠,后来演变成了马褂。

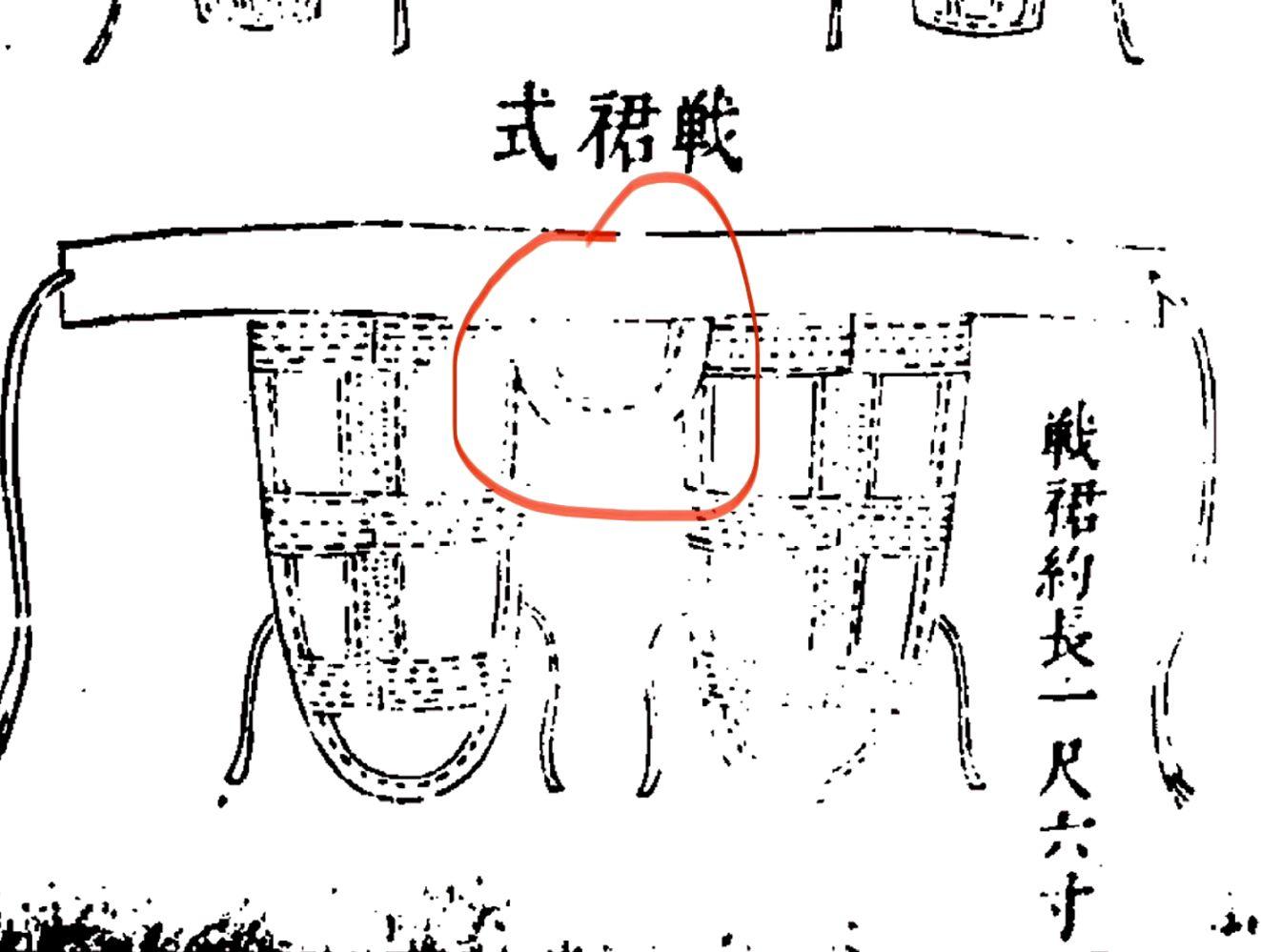

太平军仍然沿用明代战裙。

咸丰三年五月十六日《向荣等奏报督兵攻打金陵获胜等情摺》(《清政府镇压太平天国档案史料》第7册第197页):

“击毙各贼内有伪总制一名,旅帅,司马等...黄风帽二顶、黄战裙一条。”

咸丰四年(《清政府镇压太平天国档案史料》第16册第16页):

“歼毙伪总制…取绣金龙黄马鞍、绣花黄战裙。”

五、太平天国帽制大全与龙袍制度

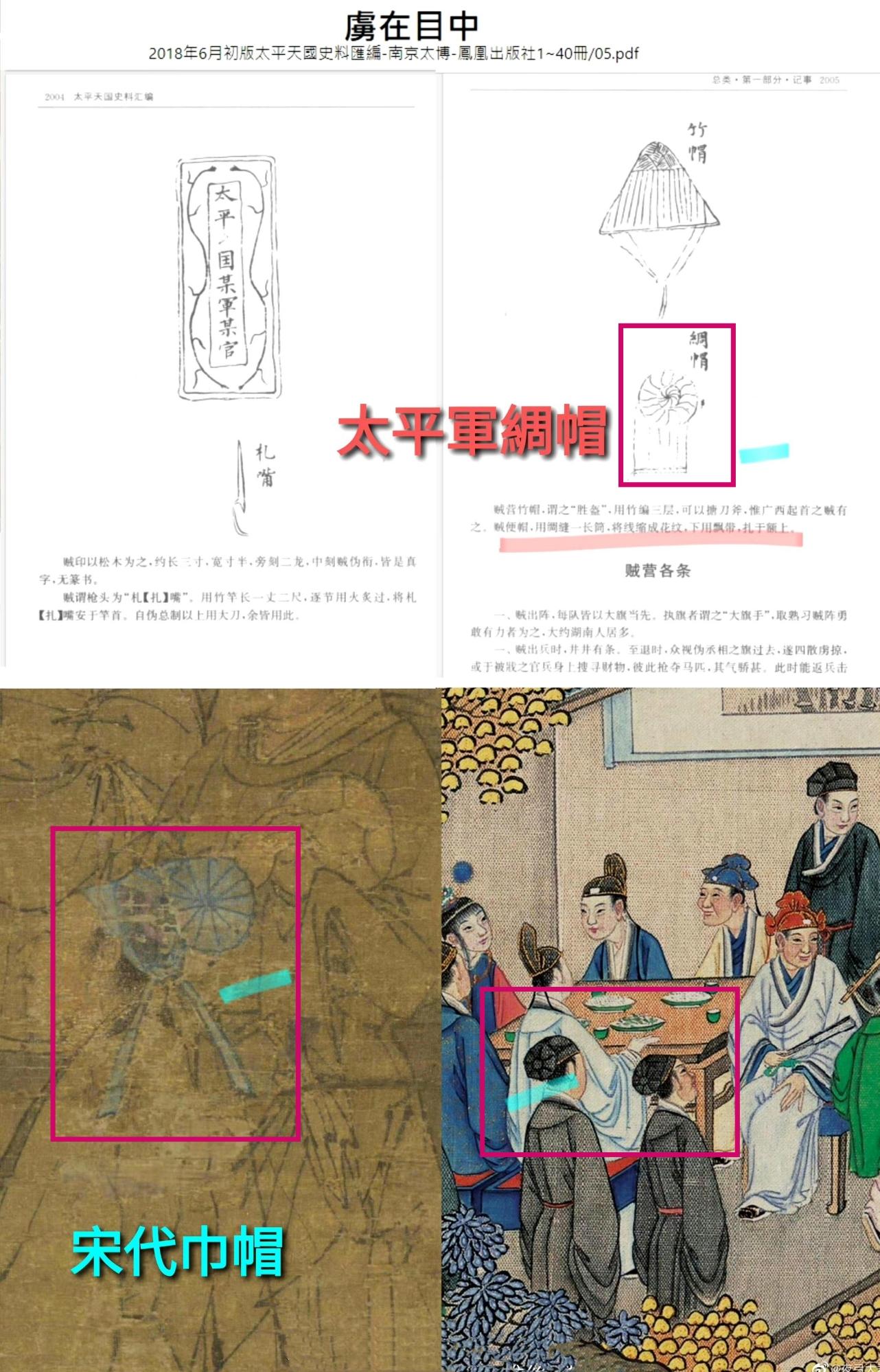

宋代汉人的巾帽和太平军的绸帽十分相似:

《虏在目中》:

“贼便帽,用绸缝一长筒,将线缩成花纹,下用飘带,扎于额上。”

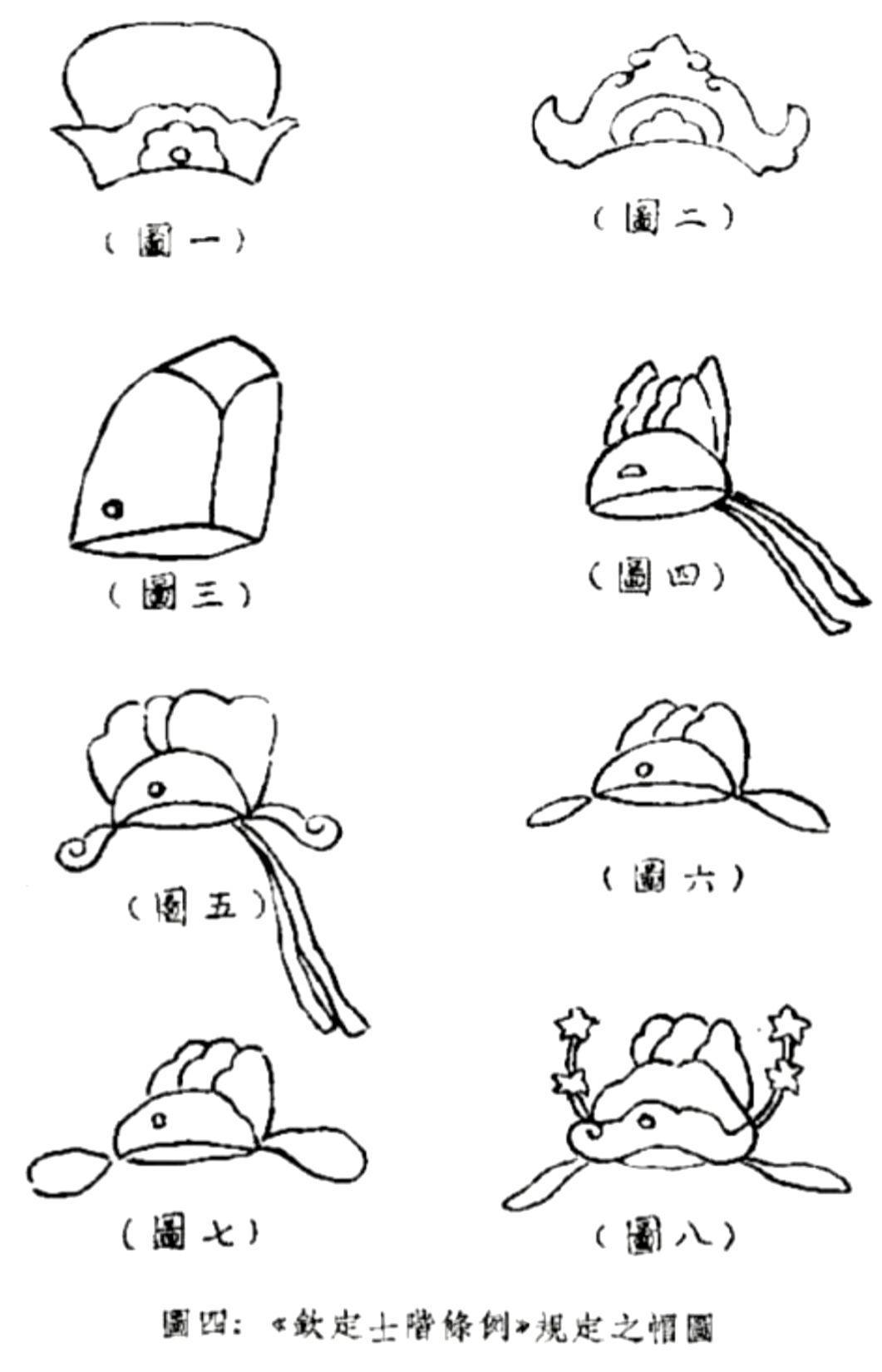

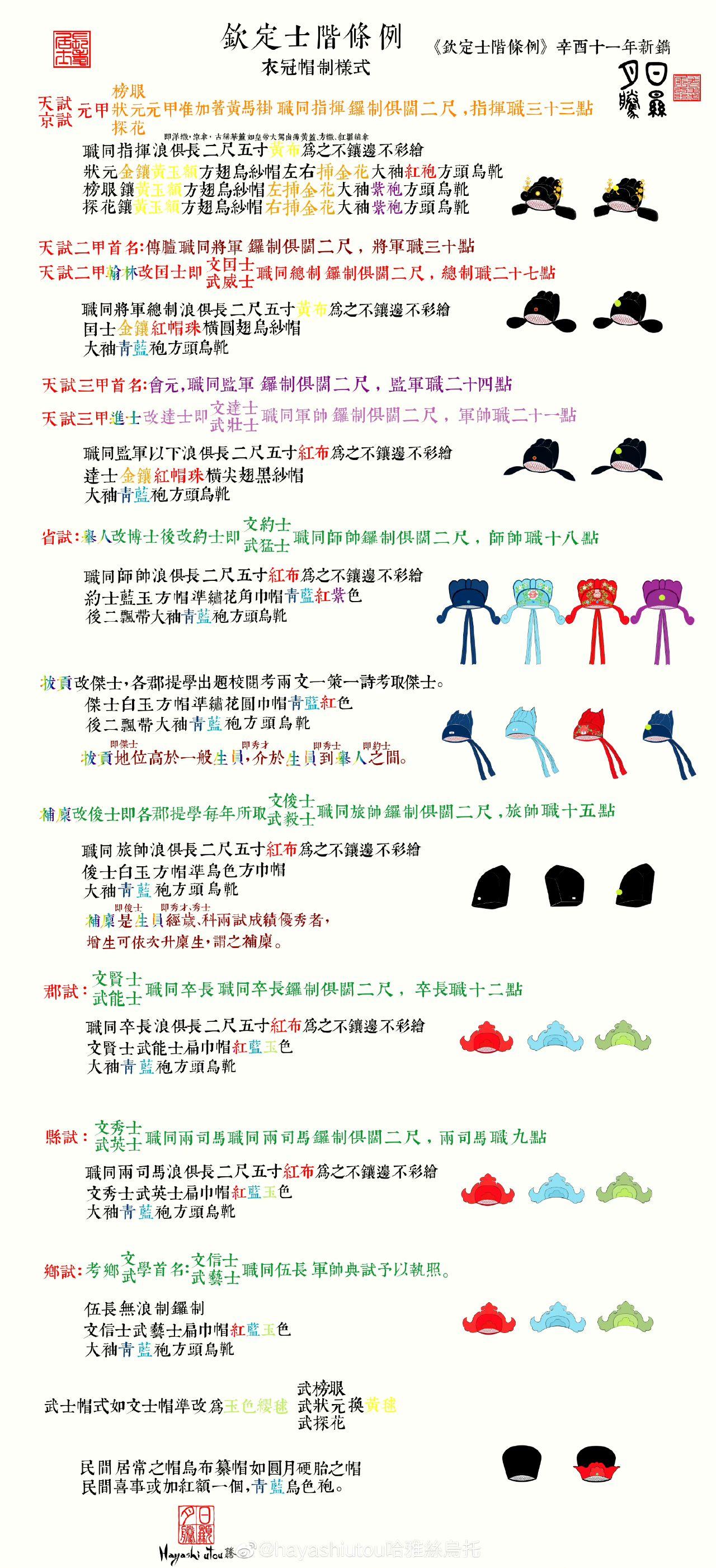

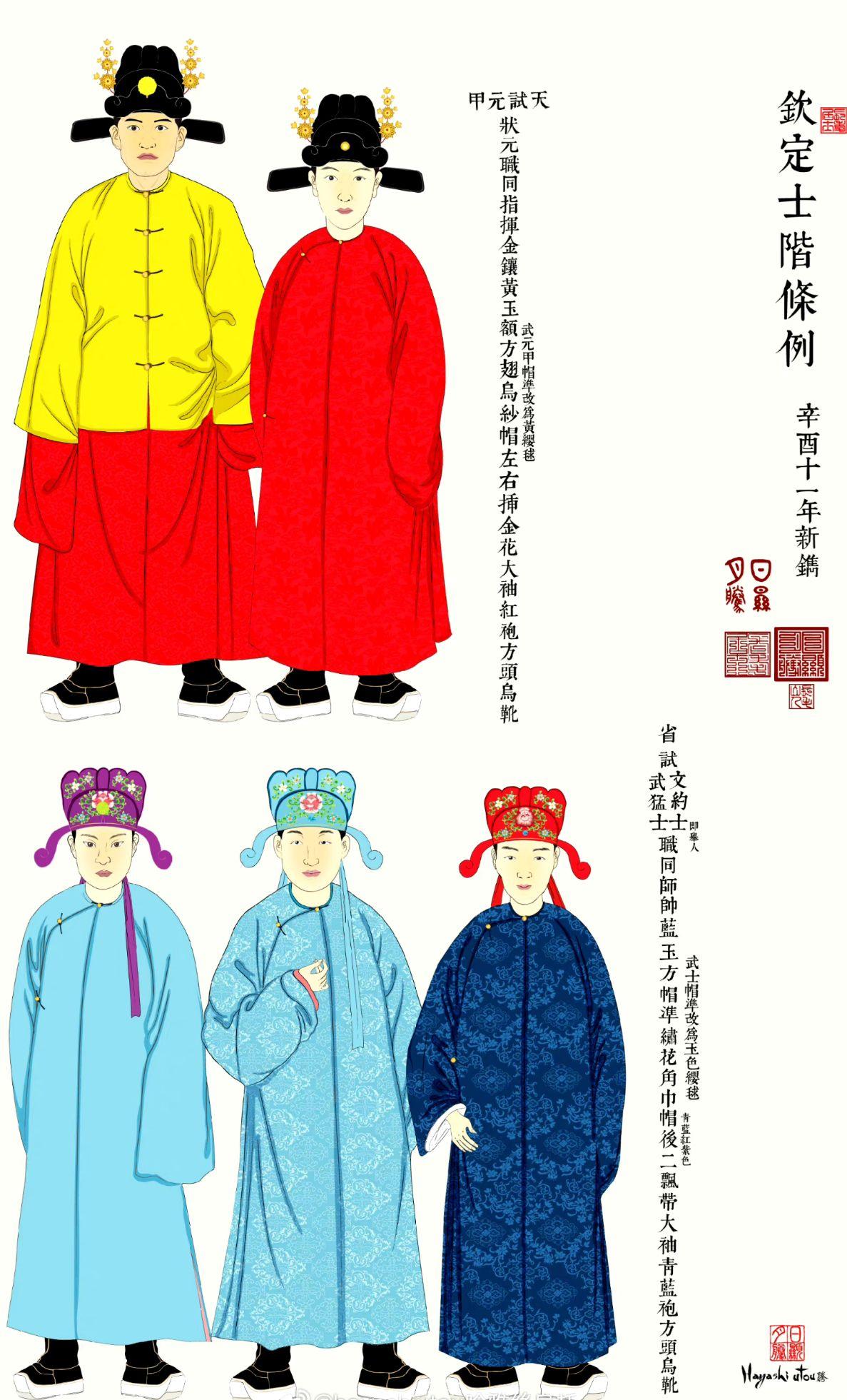

太平天国“旨准颁行”《钦定士阶条例》的帽制大全有明代幞头官帽的元素:

科举制度是太平天国沿用明清体制最多,改变最少的部分,即便是干王洪仁玕也只是改变取士的名字,而且留下了三鼎甲未改。

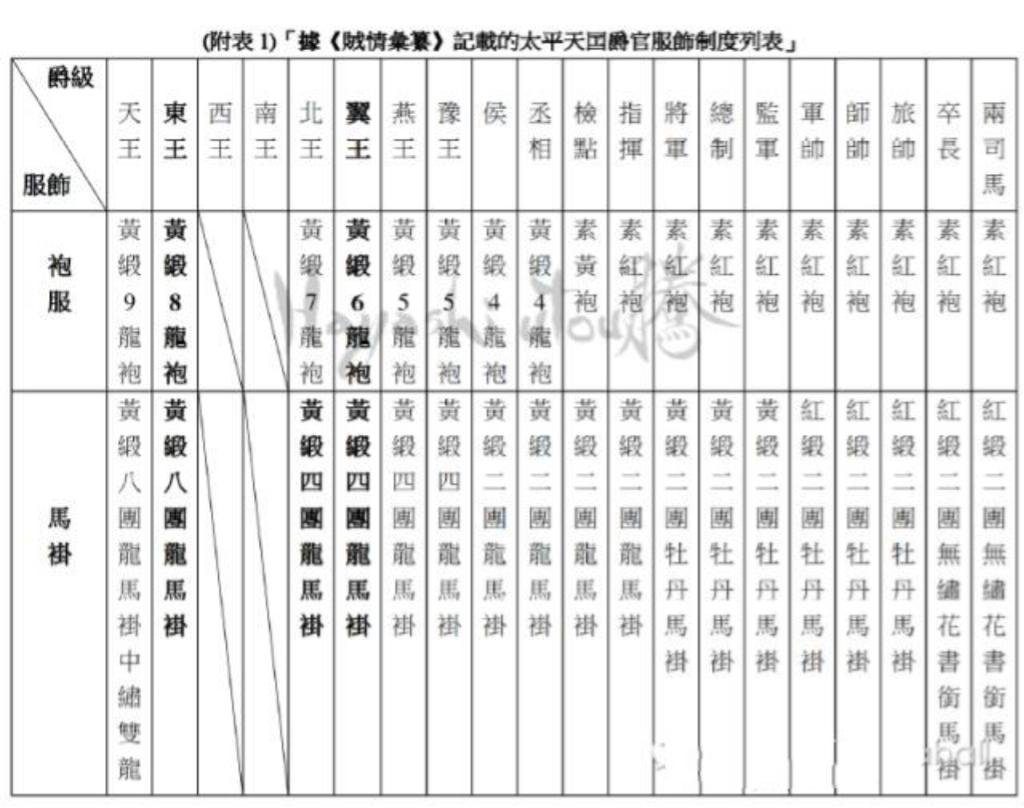

太平天国袍服制度方面,《贼情汇纂》记载:

“至伪服仅黄龙袍、红袍、黄红马褂而已,其袍式如无袖盖窄袖里圆袍,洪逆黄缎袍,绣龙九条,杨逆绣龙八条,韦逆绣龙七条,石逆绣龙六条,秦胡二逆绣龙五条,伪国宗绣龙从各伪王制,偏侯马丞相绣龙四条,伪检点素黄袍,伪指挥至伪两司马皆素红袍。其等差则于黄红马褂内分别。”

“洪逆黄马褂绣八团龙,正中一团绣双龙,合九龙之数,杨逆绣八团龙,韦石秦胡四贼皆绣四团龙,自伪侯至伪指挥皆绣两团龙。自洪逆至指挥皆于前面正中一团绣伪衔于其中,伪将军至伪监军黄马褂前后绣牡丹二团,伪军帅至伪旅帅红马褂前后绣牡丹二团,俱绣伪衔于前面团内,伪卒长两司马红马褂,不绣花, 前后刷印二团,书伪衔于团内。其伪衔之字亦分金字红字黑字,如帽之制,皆由各典袍衙绣锦衙制造,此伪服之制也。”

然而《贼情汇纂》记载并不真确,朱树谦先生在《关于<贼情汇纂>的作者及记事下限》中总结:“作为张德坚主持的湘军探编所编纂的《贼情汇纂》,成书后不存在不断删增修改的问题。它的记事下限迄于咸丰五年”。

也就是说,《贼情汇纂》在成书时没有在服制方面增修,记述的太平天国方面的资料仅限于1855年,其最新情况也没有增补编录。

所以,《贼情汇纂》对于太平天国服饰部分的资料错误甚多。例如《贼情汇纂》中记载,“丞相朝帽用凤,师帅朝帽用龙但去一爪”及“伪侯伪丞相绣龙四条,伪检点素黄袍,伪指挥至伪两司马皆素红袍”。

而实际情况是甲寅四年“旨准颁行”的《天父圣旨·卷三》中提到:“(龙)四爪便是妖蛇,丞相亦准用凤”。

可见太平天国在甲寅四年取消了四爪龙,以后都用五爪龙,丞相也被荣获准予用“凤”。

《天命诏旨书》承诺“军帅职累代世袭,龙袍角带在天朝。”即军帅职级以上的指挥、将军、总制、监军都是允许穿龙袍。《鳅闻日记·下卷》记载,慷天福钱桂仁统领下的“军帅”,就是“穿蟒箭衣,团龙黄马褂”。

清廷方面的奏稿也证明太平天国“军帅”以上官阶的监军、总制、将军、指挥、检点都身穿龙袍,符合《天命诏旨书》承诺的“龙袍角带在天朝”。

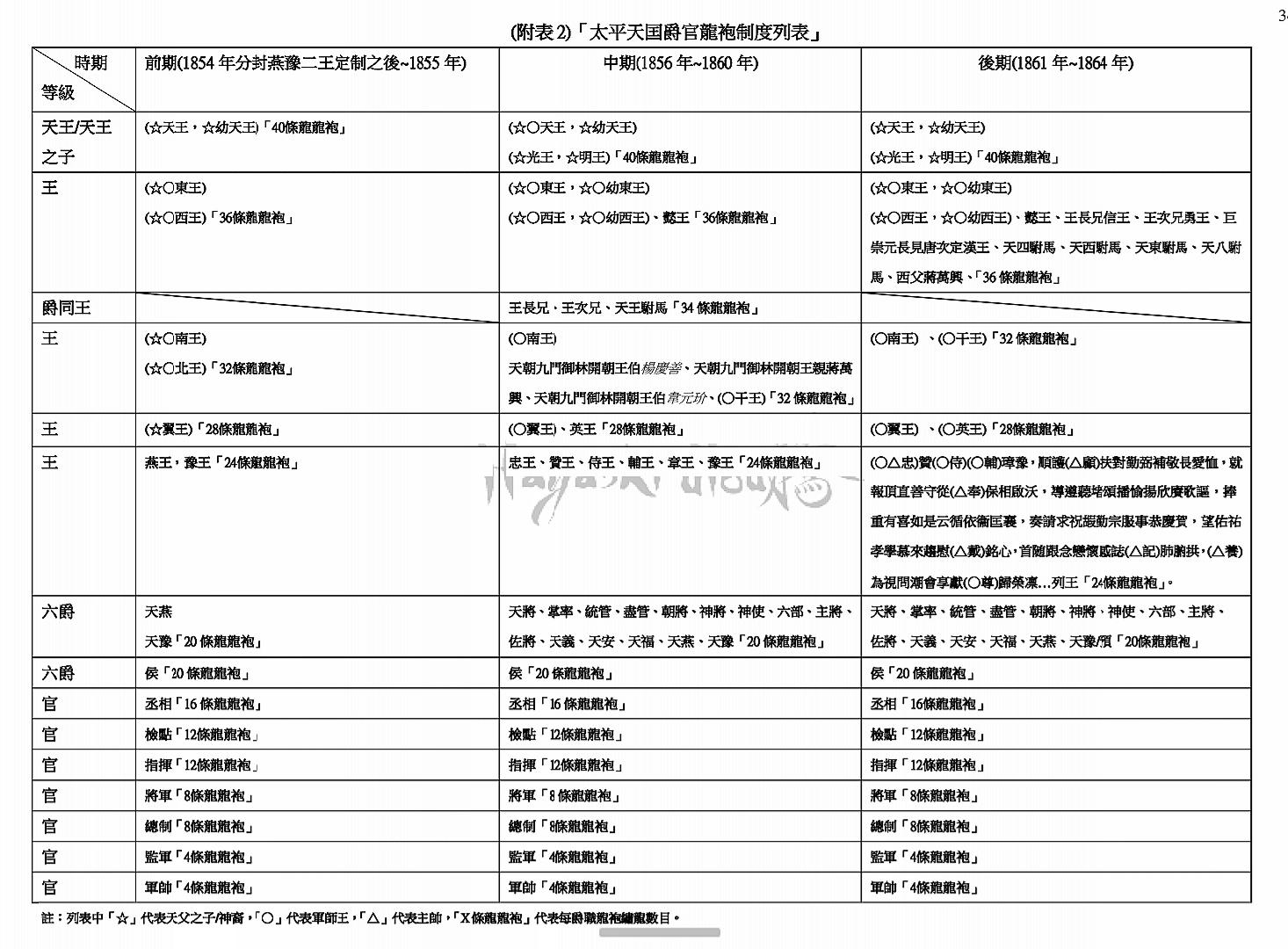

《贼情汇纂》指出天王9龙袍,东王8龙袍,北王7龙袍,翼王6龙袍,燕豫二王5龙袍,侯及丞相4龙袍,检点素黄袍,余下指挥、将军、总制、监军、军帅、师帅至两司马都是“素红袍”,明显与清廷奏稿和太平天国官方文书不同。

既然《贼情汇纂》关于太平天国袍服制度的记载并不足以采信,那么,我们看看曾在太平天国统治区生活过的文人士绅的著作是怎么记述太平天国袍服制度的。

上文提到过张汝南所著的《金陵省难纪略》就是一例。《金陵省难纪略》是张汝南经十余月从天京逃出、迁杭州之后所口述,其子张元熙、张元英在光绪十六年印书时写的例言:“是书成于咸丰六年,先君子馆于杭时之所述也。当癸丑二月城破之后,先君子两觅死不得,遂日谋所以脱身者,辗转至次年八月间,始得率眷属出重围”;脱身后,张汝南日夜难忘所历,“爰即在城之日亲见之事纪为是编,藉以舒其愤懑”,他著书的态度很严肃,“惟东北贼递杀一节,系访闻确切得以附入,其他传说,俱有不实,概不兹录”。可见该书记载的是咸丰三年(1853年)二月至咸丰四年( 1854年)八月史实。

《金陵省难纪略》对太平天国袍服制度的记载:

“…黄衫上织龙,下织水,东王三十六龙,北翼递减,黄鞾亦绣龙。天贼冠未见,典金冠制此物能知之,其黄衫织龙倍东贼,长四尺有四寸,袖八寸。东贼止长三尺有六寸。织匠织此物能知之。伪官向不准着长衣,惟朝会则红衫黄马褂或红马褂,后有令谓当习体统。平日须长衣,即大衫夹袄也,谓之长袍,不系腰。冬日着皮袍亦不系腰。朝仪官取人家蟒袍去马蹄袖缝其系而著之名朝衣,着方鞾。其后各书手俱准长衣着鞾。然未加官职,不准着风帽,但以黄巾里头或制黄帽如剧中武松所戴者。其风帽用黄边,自卒艮始才及寸。红衫自旅帅始,不得加马褂黄马褂则自总制始。若广西人为功勋,虽无职之小仔, 亦得着黄靴。贼伪国丈贵丈风帽无边俱用全红。夏日令制凉冠。用布骨两块瓦合之。形似毡帽头而稍大,蒙以红绸,镂花成孔以通气,外围以边如荷瓣,额加一块似山字形,旁绣两小龙,中绣官名用红字形,似僧家昆卢帽,后支一物如汤匙,匙边垂红钱长寸许,顶前支一红绒缨,顶中心以色帛袭诸小禽兽伏于上,形似水闹剧中虾蟹龟蚌诸妖状。丞相以鹤,侯以凤,王以龙,龙又多寡不同,天王龙则九,自丞相以下别以兽,其或不以兽,则顶之左右加绒缨备五色,此亦名朝帽也。女伪官一如朝典各伪官,有绣锦伪将军,伪总制,军帅等 ,女官俱隶于伪绣锦衙。女官无帽制,抹额以黄绉,其服或红或黄,职如男,衣式仍女制,若王娘及内女官不得知。贼渠伪王娘衣多绣月于中为补子,伪正宫绣双凤,副宫单凤,有月照四海,月照五湖,月照凉亭,月照水阁等名色。”

同样,在太平天国统治下的文人鹤樵居士的《盛川稗乘》记载了天将沈枝珊的龙袍:

“贼中伪爵天将, 极为尊贵,仅下王爵一等,枝珊由锡天福超升得之,喜出望外。金龙扎额,绣龙黄袍,其弟兄俱称王兄,王弟,百计媚贼,觊得士号…每用堂做戏,枝珊中坐高座,后架团龙黄伞,坐褥桌围俱用绣龙黄缎,头戴金翅龙帽,绣衮黄袍,南面而坐,辜客东西列侍,盖贼中天将威严尊贵,较之伪王不过龙袍上少绣四龙而已(伪王绣龙二十四条,天将绣龙二十条)。”

天将仅低王爵一级,龙袍上就少绣四龙。由此可见,太平天国每一爵阶,龙袍上的绣龙相差四条。

综合各种材料,我们可以简单概要太平天国的爵官龙袍制度[22]:

天王洪秀全的龙袍上绣龙40条。

东王杨秀清龙袍上绣龙36条。

西王萧朝贵龙袍上绣龙36条。

南王冯云山龙袍上绣龙32条。

北王韦昌辉龙袍上绣龙32条

干王洪仁玕龙袍上绣龙32条。

翼王石达开龙袍上绣龙28条。

忠王李秀成龙袍上绣龙28条。

英王陈玉成龙袍上绣龙28条。

列王的龙袍上绣龙24条。

天将至六爵龙袍上绣龙20条。

丞相龙袍上绣龙16条。

丞相之下的“检点”、“指挥”帽用“麒麟”, 龙绣龙12条。

“将军”、“总制”帽用“狮”, 龙袍上绣龙8条。“监军”、“军帅”帽用“虎”, 龙袍上绣龙4条。

“军师”龙袍上绣龙4条,又拥有《天命诏旨书》承诺的“龙袍角带在天朝”。

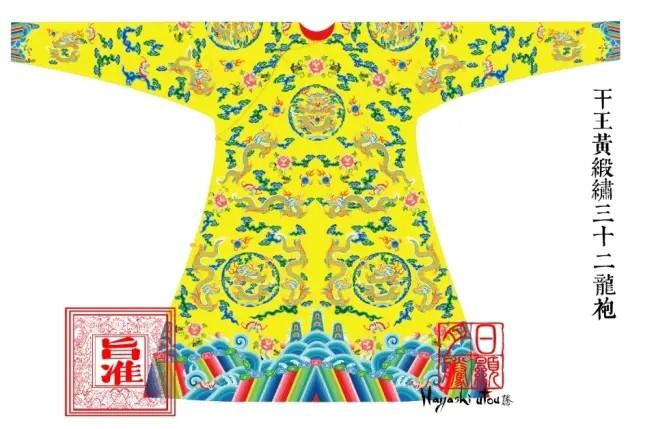

干王洪仁玕黄缎绣花三十二金衮龙袍,上绣满云彩红蝠,点缀牡丹,胸背、两肩、下摆共绣八团龙,其余都是游龙与降龙,合计三十二金龙,袖端及下摆绣五色立水及平水,袍身长128cm[23]:

太平天国以黄色为尊,红、洋红、洋紫、绿次之,偶有月白色或蓝色(幼天王洪天贵福逃出天京时穿月白龙袍、佑王李远继穿蓝绣龙马褂),翼王石达开的米色龙袍当属罕见。

满清入主中原后,男性蟒袍为前后开裾,如果是八旗宗室可配四开裾,女性服饰则是左右开裾的。

翼王石达开的米白缎八吉祥纹绣花二十八金衮龙袍御赐便服左右开裾,长约33cm,并且依照汉族传统除去马蹄袖(无袖盖),这是天国衣冠的最重要元素,有别于清朝官员蟒袍,形态也迥异于清代女蟒袍,显示出太平天国力图恢复汉家衣冠,与满清通古斯衣冠制度抗衡到底的雄心。

1852年,东王杨秀清、西王萧朝贵联名发布的《奉天讨胡檄》便曾大力怒斥满清衣冠乃“胡衣猴冠”:

“中国有中国之衣冠,今满洲另置顶戴,胡衣猴冠,坏先代之服冕,是使中国之人,忘其根本也。”

紫光阁所藏的《平定粤匪陆战图》,太平军的服饰是交领右衽,头戴头巾,是典型的汉人衣冠。

从现存的史料和当代学者的研究来看,领导绘制平定太平天国战图者应当是晚清时期的满族宫廷画家庆宽。庆宽(1848-1927),字筱珊,别号松月居士,晚年号尘外野叟,又号信叟,为满洲正黄旗人,原籍铁岭。庆宽青年时期曾得到光绪皇帝之父醇亲王奕譞的赏识,进入醇王府作画,随后又至皇宫内务府供职,任员外郎,奉旨组织画家并亲自参与画了大量的宫廷纪实绘画,庆宽还曾参加恢复重建颐和园的设计工作。

这类战图几乎是当时人画的当时事,其失真的地方相对比较小(当然在绘图中,满清宫廷画家的倾向性还是很明显的,因此对于太平军有明确的丑化,对于满清将领则过度美化)。

战图的纪实价值在于比较真实地还原了当时战场上的态势。画面均为全景式的构图,参照舆图,很完整地展现了战场的全貌:当地的地形地势、冲突双方的阵型、胜负关键的节点、清军大小指挥官的姓名(用榜题的形式注明),都一一在画面上生动的说明。

绘制战图的画家即便没有亲身参加某一场战斗,也应当是在和战争的参与者了解了非常具体细致的情况之后才执笔,从而使观画者有了身临其境的感觉。画幅中又并非只描绘时空中的某一瞬间,而是某个战役里不同时间段内发生的若干片段。

曾国荃在长篇画作完成之后,给友人的信中得意洋洋的表示这些战图画的非常好,看了这些画作就像回到当年征战的沙场。

《英军日记对太平天国政权的记载》:

“我们都知道中国人的相貌狡诈,但奇怪的是,在这场运动中,他们的相貌似乎都发生了变化,男子变得善良英勇,女性也变得柔美起来。”

石达开龙袍由三大块米色缎料缝制成主体,缎料是清代八枚缎,袍内是绦色纱料。左右袖各另接一块直桶状直袖。龙袍上绣龙合计28条。袍上胸、背各盘一正团龙。团龙下是双龙戏珠,形态是降龙。降龙左右各盘一游龙戏珠 ,仿若游向胸口团龙。降龙之下,下摆之上,左右各盘一行龙,同样戏珠,此布局前后袍身是一样的。而左右两局则各盘一龙,形态类似团龙。两袖各盘6龙,即排列前3龙后3龙。形态方面,袖上盘龙,游向胸口团龙。另一袖上盘龙,则是单降龙戏珠,最后一条袖端盘龙,同样运用了游龙戏珠状。

众多盘龙中,唯一的亮点是胸背的正团龙。团龙形态与南京市博物馆收藏的黄缎四团绣花绣龙马褂两肩团龙一模一样。

翼王石达开龙袍的袍身绣五彩祥云、红蝠、牡丹、八吉祥。八吉纹包括法螺、轮、宝伞、莲花、宝瓶、盘长。虽然缺少了鱼与白盖,但仍然是太平军选择的服饰元素。

翼王石达开龙袍有五颗鎏金铜纽,袍长130cm,推测石达开的身高大约有170cm,太平天国不见朝带制度,袍长剪裁比满清服饰更加合身。

龙袍圆领部分是洋红色,衣领金线绿底缘,上绣牡丹、菊花、蝴蝶、南瓜、莲花及红蝠。它们寓意:捷(虫缱)报富贵(牡丹)寿(菊),瓜瓞(蝶)绵绵,接(蝼)莲富贵,富贵洪福(红蝠)。这些刺绣图案都是太平天国诸王追求富贵荣华的期望。

龙袍下摆绣五朵牡丹、蓝色平水上两边各缀一对犀角书卷及五色立水寿。立水成曲线,没有使用1870年代外国进口的深紫色,可以判断是在同治初期之前成品,也符合道光、咸丰年间大量使用牡丹的刺绣特色。光绪年后,立水多改成直线,比例增加至袍身的三分之一。米白缎龙袍下摆的刺绣,可以看出与太平天国的黄缎绣龙马褂同出一辙。

龙袍宽袖无马蹄形,刺绣基本与下摆同, 独缺牡丹。它的形态与清代梨园戏服不同,没有白色水袖。

清代蟒袍很少有墨书印记,而翼王石达开米色龙袍襟内的绦纱则墨书:“御库呈敬,便服”。

伶人戏服襟内有墨书、硃印及墨印,见于故宫博物馆实物收藏。例如“国王衣”、“五色龙套一件、“女豆水田衣”、升平署图记小南府外头学含淳堂”、“南府外头学同乐园”、“如意”、“同春”、“长春”、“景中学”、“大戏记用”等等。

根据林宇腾先生的推断,翼王石达开的米色龙袍可能是天京事变之后,天王洪秀全从天朝御库中拿来赏赐翼王石达开的龙袍(忠王李秀成在《自述》中也谈到自己曾被洪秀全赐予龙袍)。

翼王石达开米色龙袍更是体现了太平天国时期南京刺绣织造的精湛技术。

将太平天国黄缎四团绣花绣龙马褂套穿在翼王石达开的米白缎八吉祥纹绣花二十八金衮龙袍御赐便服上,更能够看到太平天国服饰制度的原貌[24]。

六、各方对太平天国诸王的外貌记述

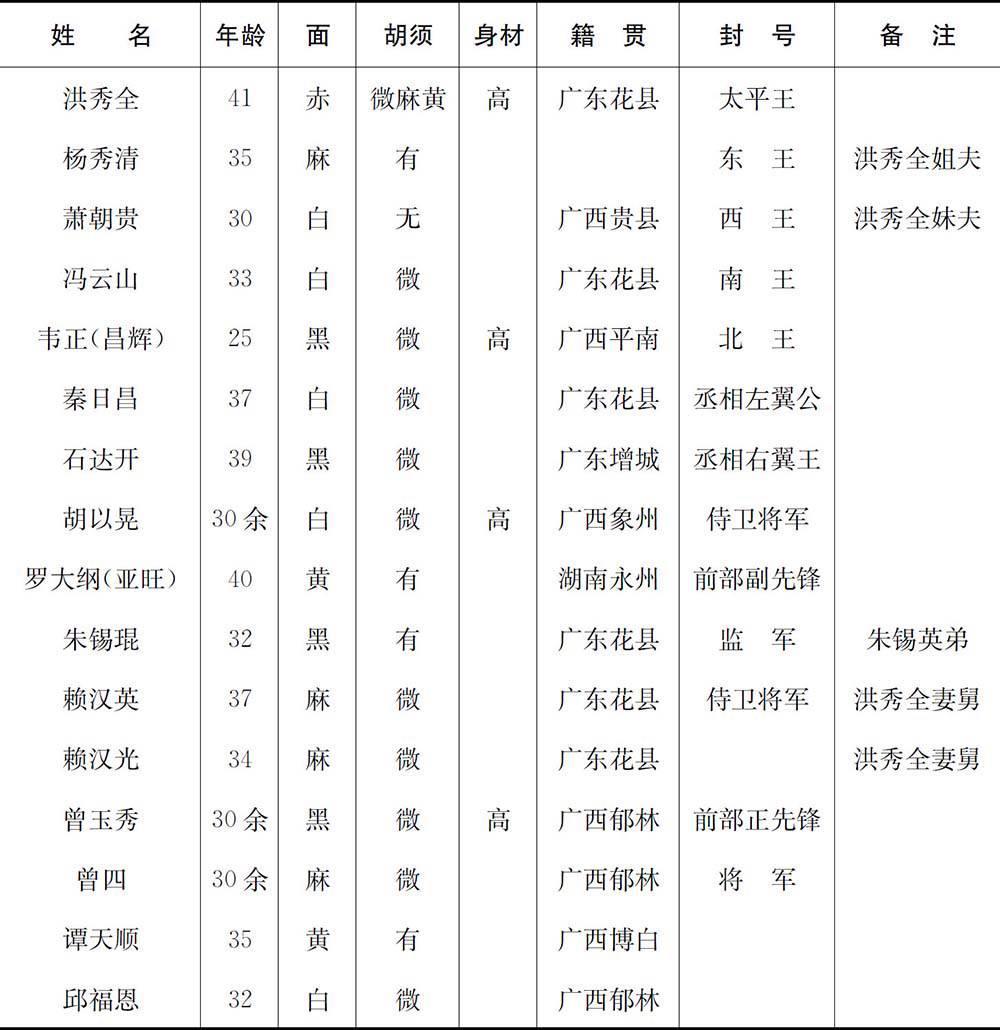

天地会首领洪大全(焦亮)被俘后,招供的关于太平天国诸王姓名、籍贯、官职、封号、长相及其他情况:

在焦亮的供述中,有关于太平天国诸王的信息错漏百出,并不足以采信。

比如将20岁的石达开说成是39岁,籍贯广西贵县人说成是广东增城人,而且太平天国永安建制之后,并无“丞相右翼王”或“丞相左翼公”之职。永安封王之后,秦日昌(纲)是太平天国天官正丞相,而非丞相左翼公。

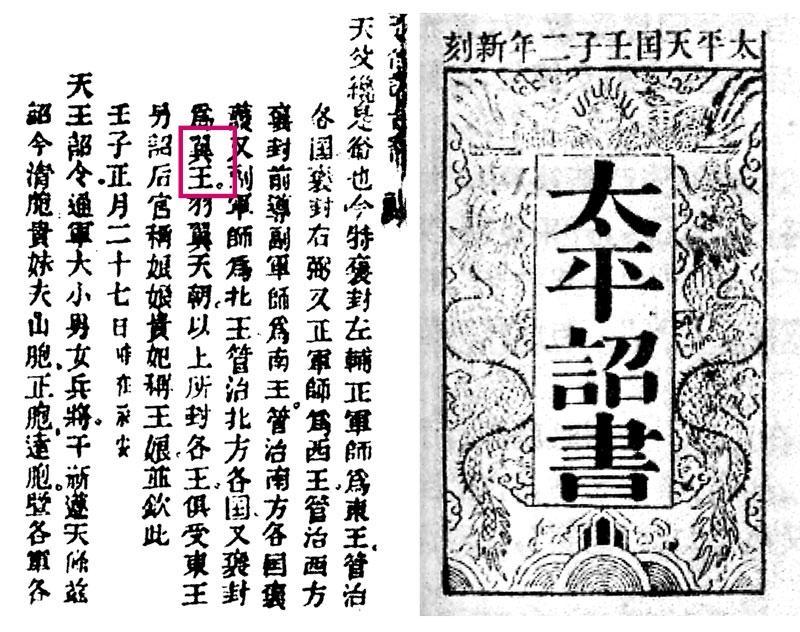

《永安封王诏书》中明确写的是“又褒封达胞为翼王,羽翼天朝”,证明石达开的封王与其余四王受封同时。

而赛尚阿俘获的天历中石达开的职衔也是“左军主将翼王”,然而《洪大泉供》中石达开的职衔却是“天官丞相右翼王”,这显然是来自于伦敦不列颠博物馆收藏的《长白清供》的“丞相右翼公”。

赛尚阿一方面见到太平天国文书中石达开的职衔是“翼王”,一方面又见《长白清供》说秦日纲是“丞相左翼公”,又知道太平天国丞相有“天官”、“地官”之分,于是将“丞相右翼公”改为“丞相右翼王”,前加“天官”,又将秦日纲职衔前加“地官”,以使其对称。这可能就是“天官丞相右翼王”这个不伦不类的名号的来由。[25]

但是根据《广东社会科学》2012年第2期刊登了苏州大学朱从兵教授的《太平天国“翼王”爵号诞生考——对永安封五王诏的质疑》一文,作者认为“太平天国早期历史的相关文献表明,洪秀全封东西南北翼五王有一个先封东西南北四王后封翼王的过程”,“当时流传的许多太平军首领名单反映了‘翼王’爵号之‘翼’字来源于业已存在的‘左翼公’和‘右翼公’,秦日纲曾任左翼公,石达开曾任右翼公”。

按照朱从兵教授的推断,“翼”应有“双翼”,太平天国早期历史上有一个“两翼”时代[26]。

《曾水源、林凤祥、李开芳为西王有难禀东王等》[27](简称《曾水源等禀》)的文末也提到过“东北王两翼王下”。

焦亮于被捕之时供认,曾经在广东认识花县人洪秀全与冯云山,外国学者多以为他就是天地会所说的“天德王”本人,洪秀全也许原本是他的部下,在《太平天国诏谕》(北平研究院1935年版)一书之中,有“封洪秀全为太平王”八个字。

1853年3月12日上海《字林西报》记载,太平军到达湖北,有一位天地会会友姓郭,起兵响应,不知道洪秀全已经自立炉灶,还以为洪秀全仍是“天德皇帝”的部下。这位“大将军郭”在一篇“后明太平王元年三月初六日”的布告上说:“清朝两百年来滥用小人,不恤民意。我天德皇帝赫然震怒,起兵以来三年于兹”。

沈懋良的《江南春梦庵笔记》记载,洪秀全在南京曾镌刻了一座石碑纪念死难诸王,他亲自书写“天堂路通”四个大字作碑额,下面书刻小字,列出了在他之前遇难、逝世(包括内争)的22个王的王号及姓名,比如东王杨秀清、西王萧朝贵、南王冯云山、奋王罗大纲、彰王林凤祥等,“愍王洪大全”排第21位,其前一位是英王陈玉成。

萧一山说焦亮(洪大全)的王号为“天德王”,而碑上称作“愍王”,这是洪秀全的追改,以和其他的王一律,因为别的王都是一个字的王号;焦亮“愍王”的“愍”是王号而非谥号,太平天国没有授谥号的制度,碑上诸王都没有谥号就足以印证。

不过,只有焦亮的王号用“愍”字,说明洪秀全对焦亮有“悼惜之意,是号而兼有谥之用也”。

咸丰十四年(1864)3月20日,任浙江巡抚的左宗棠,在写给他留湖南家中的儿子左孝威的家书中,讲到镇压太平军的情况。

当时左宗棠率领湘军在江西北部乐安县,与太平天国侍王李世贤、京卫军大将李尚扬的10万人马激战。经历3次大捷,擒拿李尚扬斩首,侍王李世贤“带丧而逃”,信上提到李世贤军中“所供之天德王,一金像妖神,长九寸许,并被夺获”,左宗棠家书中的“天德王”有可能是焦亮。

从左宗棠家书得知,焦亮已死多年,而太平军仍然携有天德王金像同行,尤其侍王李世贤对洪大全如此尊敬,这就是焦亮生前地位特别重要的证明。

但以上所列举之《江南春梦庵笔记》和《太平天国诏谕》皆伪书野史,并不足以征信。[28]

外国学者根据对天地会的研究,认为太平天国许多制度来自天地会,包括军师制。

焦亮在永安突围中被牺牲是杨秀清和萧朝贵共同谋划的结果,焦亮的供词百分之八十是真的,因为俘获焦亮的赛尚阿是将相关供词给当时的湖广总督叶铭琛,他们之间不是上下级关系,没有必要为了邀功而夸大担造战果。

他们更是发现如果焦亮真如所有人所说的那样,是一个太平军中无足轻重的人物,那么清军根本没有必要将焦亮送到北京献俘,被俘的翼王石达开,英王陈玉成,忠王李秀成都没有这样的待遇,此观点可备一说,但仍显论证不足,暂取“钦差大臣赛尚阿为避免问责,夸大战果,抬升焦亮身份”一说。

根据陶短房先生的看法,太平天国如果真的吸取天地会制度,洪秀全就不可能自立天王,更不可能建立太平天国的“朝廷”,否则等于自己打自己耳光,变成“大明逆臣”,自立天王本身便说明了洪秀全对天地会的态度,《天兄圣旨》也认为天地会和清廷的斗争是“妖杀妖”。[29]

“天德”则是天地会假托的“朱三太子”年号,嘉庆时便已在民间流传,到焦亮死后多年还在继续,同样与太平天国毫不相干。至于为何太平天国侍王李世贤携有天德王金像同行,就不可知了。

广东天地会洪兵的策士所写的《军机文房司事肖秋湄上大元帅策》记载:

南京豪杰,所以先设天德王虚位为主。盖王位既