为什么《封神》网上好多差评?

首先实事求是地说,封神第一部不是一部完美的电影,没能起到统一所有观影人群审美的作用,那么有人喜欢,自然也就有人会不喜欢。

至于很多因为看了预告和早期道德绑架式的烂宣发就认定了是烂片,不愿意去观影的部分观众,在看到自来水的疯狂推荐时,可能还会产生逆反心理,更想和这帮他们认为的「水军」杠上一杠了。

还有一个很重要的原因,就是封神这个故事在民间太过于深入人心,人们会有很多先入为主的刻板印象,导致每一个和人们现有认知不符的改编,都会遭到巨大的争议。

我印象很深的是看到一位网友到处刷一条评论:如果它不叫封神就是好电影,叫封神就是烂电影。

可见封神这个故事的群众基础势必会让改编难上加难,无论有无创新和改编,都难以讨好到所有观众。

电影封神第一部对观众的现有认知和审美体系形成了极大的挑战,使得很多只是粗浅了解过《封神演义》的故事,看过几版电视剧,而对商朝的真实历史和考古发现没有太多认识的普通观众,会觉得很奇怪很难以理解,差评也就在所难免了。

我举个最浅显的例子,很多观众都为片中没有呈现出纣王的暴虐而感到不满,说好的炮烙呢?虿盆呢?挖眼呢?剜心呢?剖开孕妇肚子看胎儿是男是女呢?

这些都没有,就展现下他逼四大伯侯的儿子杀他们的亲爹,又在姜子牙呈上封神榜的时候随手拿刀杀死了一个侍从,只保留了原著把伯邑考做成肉饼给姬昌吃了这一个情节,就说他是暴君了,理由根本不充分啊!

事实上,影片不是没有展现纣王(殷寿)的暴虐,甚至借着这个细节展现了武王伐纣,以周代商的必要性和合理性,只不过被很多观众忽视掉了。

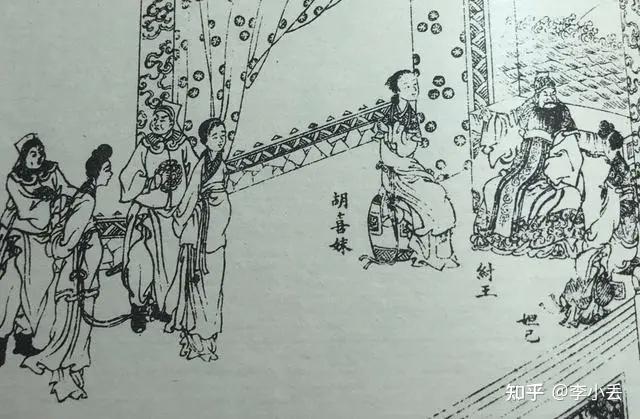

那就是在殷寿登基为王的那场戏,天降异象乌云蔽日,大司命比干用龟甲占卜,说这是天谴之象,是老天要惩罚王室弑父的逆行,除非能消弭上天的怒火,否则大商必亡。

殷寿听毕迫切地说:「我愿献上一百人牲!」

比干摇摇头说:「不够。」

殷寿:「一千人牲!」(姬发等不是正统商人后裔的人被惊到了,但是殷郊没有太大反应。)

比干:「不够,不够,就算你献上十万百万都不够!」然后说上天发了这么大的火,要这一代的商王自焚祭天才行。

人们对人殉这个词相对比较熟悉,因为春秋战国时期诸侯贵族偶尔还会让人殉葬(甚至朱元璋还令妃嫔陪葬),直到秦始皇烧制兵马俑陪葬,取代用活人殉葬。

但是人牲、人祭这种词,在华夏文化中消失太久了,甚至被周公辅政之后刻意地破坏、毁灭了很多有关人牲的文字记载和遗留证据,试图以此杜绝人牲恶习的死灰复燃,以至于在现代考古学兴起之前的两千多年,都不为人所知。

所谓人牲,是指在原始社会末期和奴隶制社会期间,为祭祀祖先、神灵或自然界万物而杀戮活人以为祭品。

而商朝因为疆域的扩大(北至河北石家庄,南至湖北武汉都发现了商朝城市遗址)、生产生活的发达、商人的信仰文化,使得虐杀人牲、甚至烹煮人牲为食的行为成为了商朝统治方式中的关键一环。

商朝信仰的是神鬼文化,他们认为,上天、已故的祖先、山川河岳等都是有灵的,它们干涉着现实中人们的生活,在商人的眼里,世界是冷酷的,充满暴力、杀戮、掠夺和不安全。他们不认为鬼神有明确的善恶观念,或者说,商人本没有明确的善恶观念,自然也不会想象鬼神能有。

所以商人认为鬼神会随时、随意给任何人降下灾难,大到灾荒和战乱,小到生活中的各种不如意,都有鬼神在背后操纵,即便是商王也难免。

直接影响商王生活的是天界的列祖列宗。但凡商王有任何不适,包括牙痛、耳鸣或者噩梦,都要先预判是哪位先王或先妣在作祟,然后用占卜确认,并决定举行哪种祭祀,以消弭祖先祖神的愤怒。(这也是为什么现今出土的甲骨80%以上记录的都是求神问卜的信息。)

在今人看来比较搞笑的是,商人认为,上天和先王不仅需要人牲在内的各种祭品,还垂涎着世间的活人,包括商王的夫人。

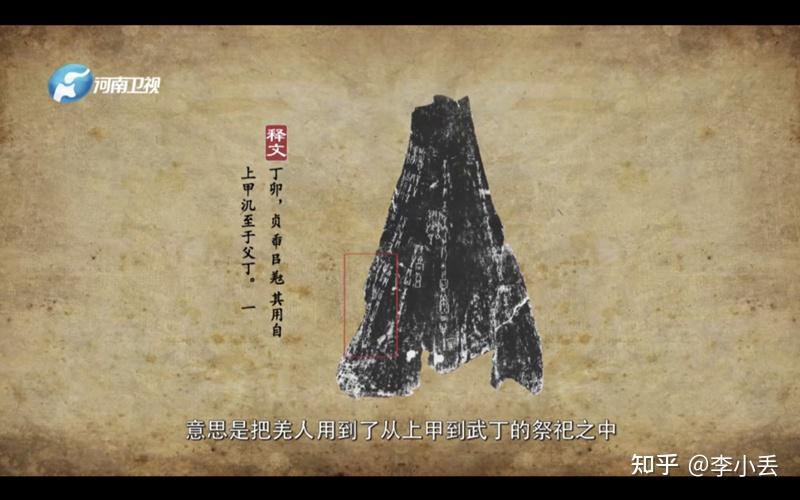

武丁最倚重夫人妇好,但她不幸早逝,于是武丁占卜询问:“是上帝要娶妇好吗?还是唐(商汤)、大甲、祖乙、父乙(武丁之父小乙)要娶妇好?”

还有一次妇好流产,武丁也是占卜问是是不是自己的祖母“妣己”之灵害死了这个儿子?

真是big胆啊。

这种将祖先认为是有欲望的「恶神」、需要献上活人祭祀才能安抚的大不敬思维方式,在周以后的人们的观念中简直是不可想象的。

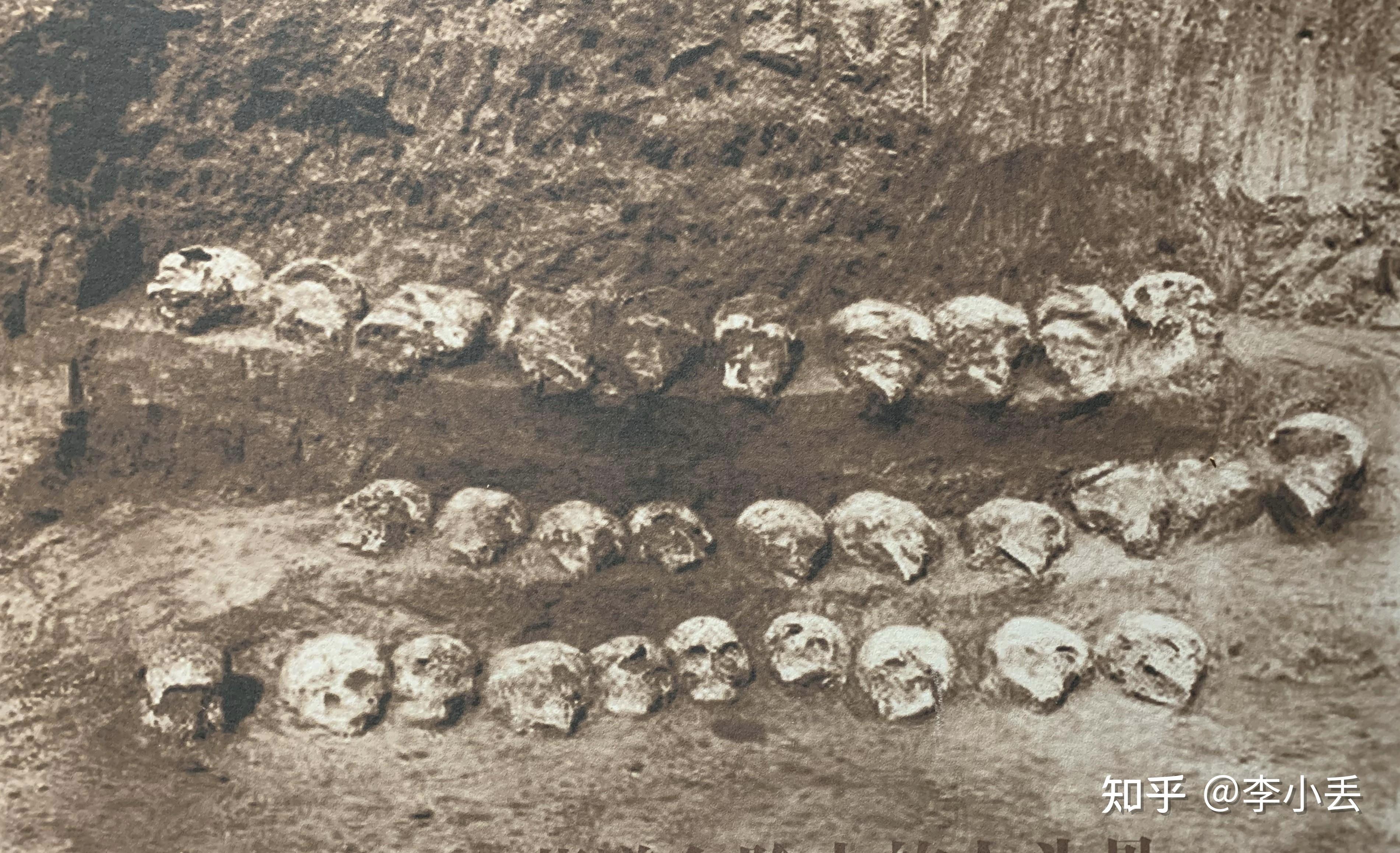

而商朝的人祭方式也是花样百出,砍头、腰斩、肢解、剖腹取肠都是虐杀人牲的家常便饭,有些人牲的手臂、大腿、手指、脚趾被砍掉,和猪、狗、牛的骨殖混在一起,有烹煮过的痕迹。

有很多被埋葬的人牲,骨架都不全,特别是婴儿,往往只有头骨的残留,而幼儿则往往缺失大腿骨和大小臂,而很多成人人牲的腿骨、股骨有被从中间敲断的痕迹,考古学家认为缺失的部分相对是人体中比较嫩的部位,被吃掉的可能性极大,被敲断的骨头,合理怀疑是被敲开吸食骨髓所致。

还有像妇好和其他女性高级贵族的墓里会埋一些躯干相对完整的儿童,这些儿童多为俯身,多佩戴简单的玉饰或蚌片胸饰、小骨珠和绿松石饰物,没有明显捆绑和挣扎的痕迹,像是处死后放进坑内的,考古学家猜测,可能这些妇女生前都喜欢孩子,所以后人会给她们献祭一些打扮得漂漂亮亮的儿童。

这说明,在商人眼中,这些奴隶根本不被当人看待,他们就像现代人玩的毛绒娃娃一样,不过是主人的所有物,所以主人死的时候,就会把他们喜欢的玩具一并埋进去。

商人除了在向鬼神献祭求他们不要降下灾祸、给贵族陪葬等场合需要虐杀人牲,甚至在给房屋奠基的时候也会在每一个门槛所在的地基里埋下人牲。

可以说是遇事不决用人牲,就目前出土的甲骨文上的占卜记载所示,武丁王在位期间杀掉的人牲多达9021人,这还仅仅是目前出土的、有记载的数字。

武丁曾经在祭祀仪式中,一次最多杀死过近千羌人。甲骨文中有大量“刿羌”(用锋利的刀把羌人劈死)、“俎羌”(把羌人剁成肉酱)、“伐羌”(把羌人斩首)、“烄羌”(把羌人放在火上焚烧)等残忍记录。

所以许仲琳在写作《封神演义》的时候,如何绞尽脑汁描写纣王的残暴,给武王伐纣设定其合理性,他都无法想象,商朝的主流文化是崇尚暴力、热衷人祭的文化。

商会被周取代,不是因为出了一个让百姓民不聊生的暴君,需要换个明君让老百姓好过点,比如秦被汉取代,隋被唐取代这么简单(就《封神演义》原著的故事,你把纣王替换成隋炀帝,把周武王替换成李世民也是成立的)。

而是因为这个落后的、吃人的、暴力征伐的、信仰鬼神而藐视人命的华夏旧文明,必需也是必然被先进的、温和的、崇尚礼仪与道德的、重视农耕生产从而珍惜人力畜力的华夏新文明所取代。

可以说,这是历史发展的潮流,是文明交替的关键时刻。

姬发的觉醒,不仅是少年对精神父亲失望后生出的叛逆精神,而是他意识到了,以殷寿为代表的热衷暴力征伐、崇拜鬼神文化的殷商文明,是无法让绝大多数百姓安居乐业的,而他曾经一心想要逃离的西岐,那里一望无际的麦田,他的父亲姬昌和哥哥伯邑考那种隐忍含蓄,谨慎谦恭,富于忧患意识的高尚品格,才是新华夏民族的未来生活方向和样板品格。

在我们对殷墟的考古发现已经非常成熟的现在,如果我们花那么大的投资、那么多的人力物力,却还是老老实实地去拍一个对商朝几乎是一无所知的明朝的底层文人,通过各种融梗的写出来的一个充斥着机械降神和逻辑不通的神魔故事,那几乎可以说是没有太大意义的。

所以最好的呈现方式是什么呢?就是借助《封神演义》的大框架,尽可能还原商朝的历史风貌和人文特征,用能够引发当代人共鸣的价值观念,去重新赋予这个古老的故事以现实意义。

从这个方向上来考量,封神完成得相当不错。

我理解会有部分观众因为片中的部分改编违反了他们的固有认知而打差评,但是对我来说,这些改编都是引发我好奇,想要深入研究和学习的新知识点。

我为什么觉得封神好,就是因为它相比其他通过关联社会热点话题、用肤浅的感官刺激和猎奇景观来煽动观众情绪的电影来说有更丰富的表现层次和深入的思考,值得人再三地回味和探究。

也许有人就是不喜欢这种有一定观影门槛的电影,但对我来说,每一部能激发我学习热情和好奇心的电影,我都会大力地推荐它。

也希望有更多的朋友能够放下心中的成见,去抱着接受新鲜事物的态度,去重新审视封神讲述的故事。