国内有哪些值得一去的边境城市?

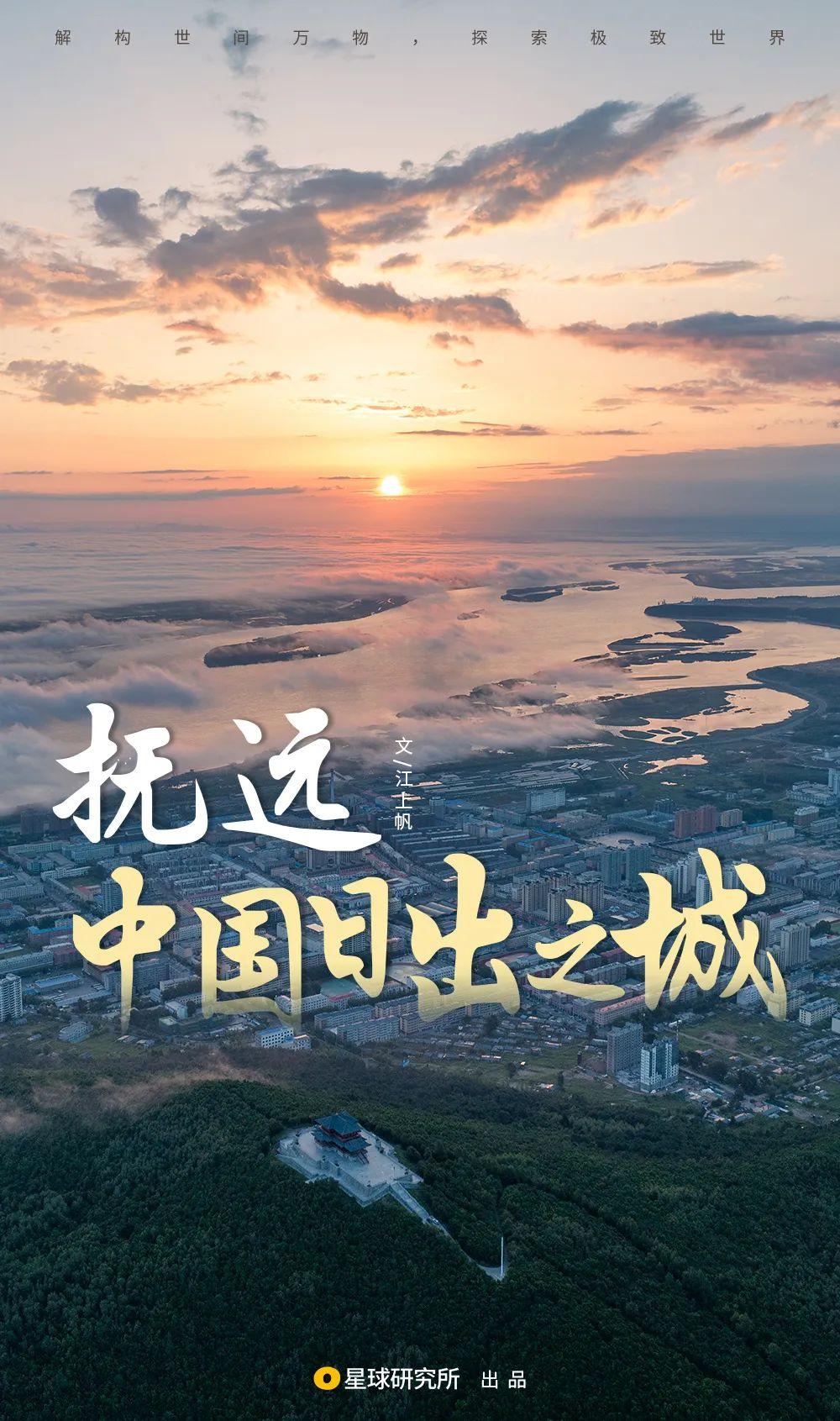

黑龙江抚远,中国东极——

2008年,在外漂泊近80年的黑瞎子岛和银龙岛、明月岛等周边岛屿一起,正式回归祖国的怀抱,成为中国最东端的领土。

▼请横屏观看

它的回归,也令它所在的黑龙江抚远市进入大众的视线,这座名不见经传的东北小城,却是中国“四极”中的“东极”,最东的火车站、最东的机场、最东的港口全都花落这里。

▼

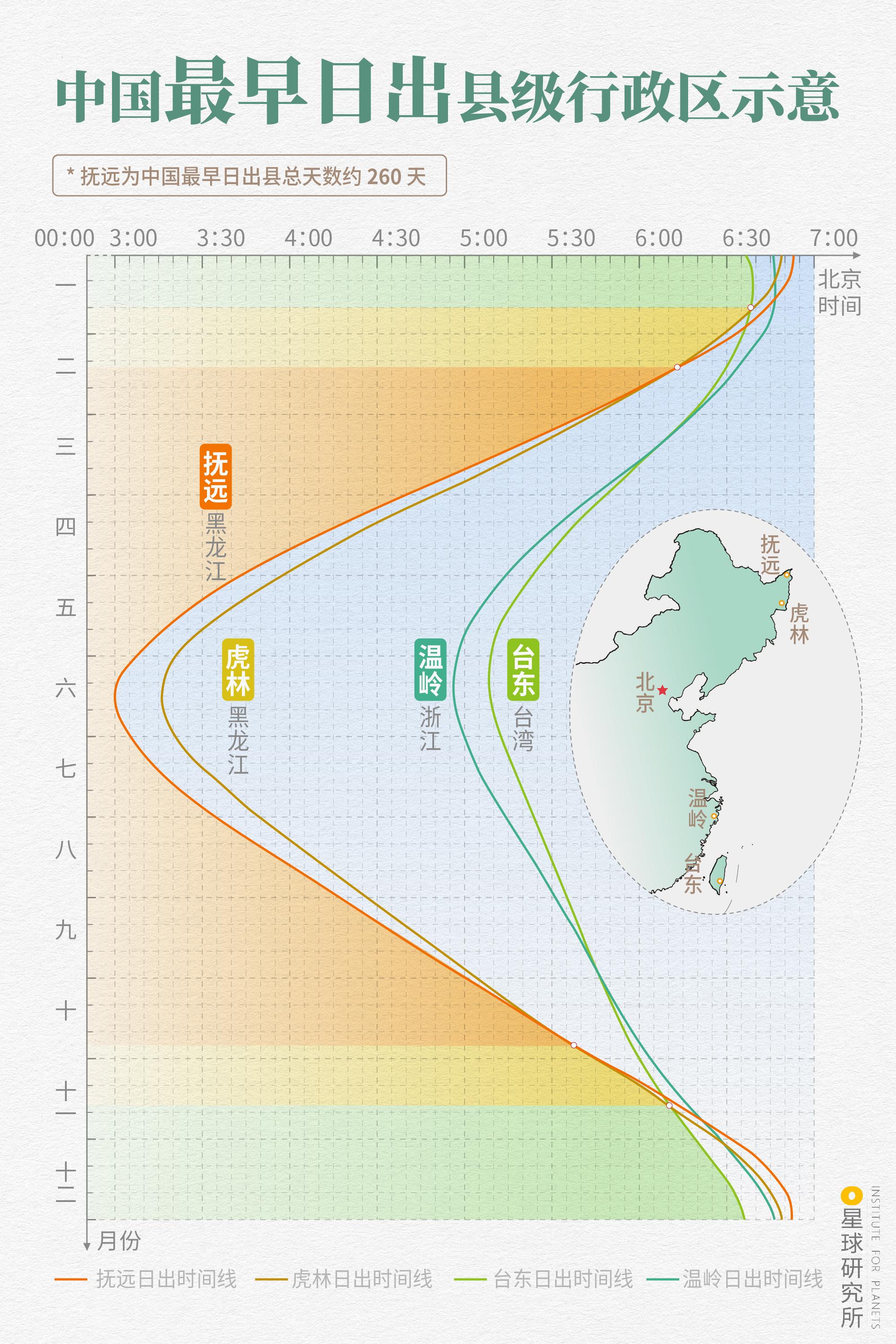

它也是中国的“日出之城”,每年六七月份,凌晨3点便迎来日出,而它作为中国最早日出地的日子更是占据了一年中的七成。

▼

它还是中国在东北亚区域合作的门户,两条大江绕城而过,坐拥江海联运之便,人均GDP常年位居黑龙江省前列。

▼请横屏观看

它足够遥远,许多人从未见过它的美丽;它也并不遥远,时代正不断揭晓它的传奇。抚远,究竟是一座怎样的城市?这一切,都要从一个东极水乡的诞生说起。

01 东极水乡

当我们翻开中国地图,我们能很轻易地找到抚远的所在,在如雄鸡的头颅般,高高扬起的东北地区,抚远仿佛一个略显突出的“鸡喙”,镶嵌于祖国东方的国境线上。

▼

这并非是一般的国境线,而是由长达200多公里的江河组成,自西而来的黑龙江与自南而来的乌苏里江在抚远东北角相遇、交汇。

▼

它们留下黑龙江流域在中国境内最后的雄浑与神秘,勾勒出抚远的轮廓,也将抚远打造成一个别具一格的东极水乡。

很多人可能想象不到,偏居一隅的黑龙江,其在中国境内的长度竟位居全国所有河流第三,仅次于长江、黄河,而其总流域面积甚至达到了185.6万平方公里,连长江在其面前都只能屈居第二。

▼

发达的水系,储藏庞大的水量,孕育雄浑的奇景。在抚远江段,黑龙江干流的宽度可以达到3~4公里,在夏季丰水期,上游集中的来水往往迅猛而至,奔腾翻涌、漫流倾泻,形成大面积的洪水,鲸吞周遭的一切。

▼请横屏观看

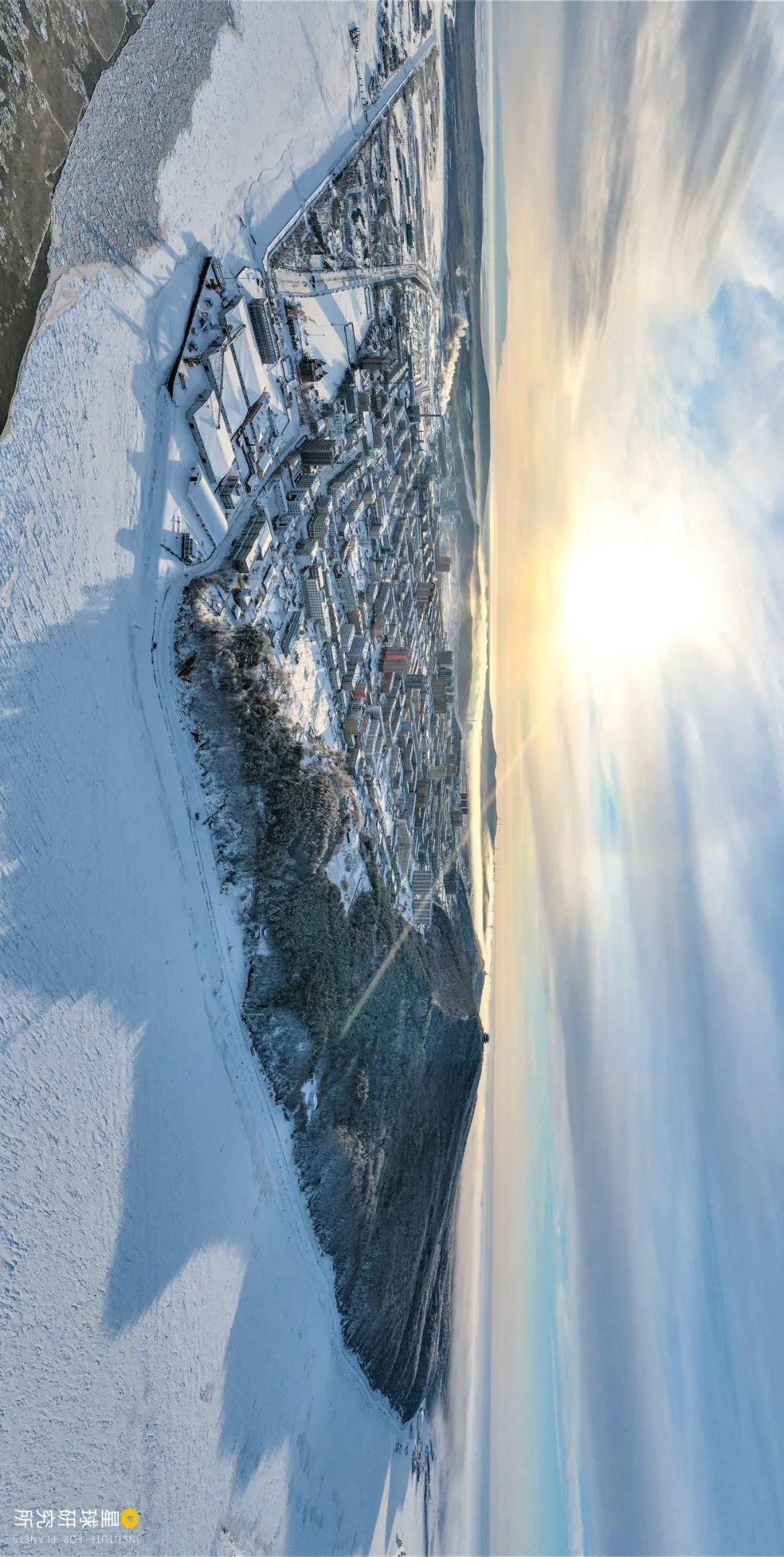

驯服江水的,是冬季抚远动辄降至零下30度的严寒。从11月下旬起,宽阔的河面就开始封冻起来,形成持续近150天、最厚可达1米的冰层,若是遇上暴雪天气,数十公分厚的积雪将掩埋大地上的一切。

▼请横屏观看

但河流是有生命的。春季到来、冰雪消融,四月份便迎来了开江的时节。所谓开江指的是河流上的冰层碎裂、解体,化身漂浮于江面上的流冰,随江水一起向下游奔涌,蔚为壮观。

而在一些年份,上游开江迅速而下游缓慢,流冰在下游堆积推高水位便可能发生凌汛。漫溢的洪水混杂着冰碴席卷两岸,被当地人称为“倒开江”。

▼请横屏观看

年复一年的洪泛重塑着大地的形态。黑龙江和它的支流携带着泥沙,在小兴安岭、完达山、布列亚特山等一众山岭之间肆意摆荡,逐渐冲积出一个极其低平而狭长的平原,这便是三江平原。

特别是在抚远一带更是形成了连绵数十里的江中沙洲,被称为抚远三角洲。大名鼎鼎的黑瞎子岛正是三角洲中面积最大的一个岛屿。

▼请横屏观看

河流对大地的改造还远不止于此。漫溢的泥沙固然沉积成平地,河水却要为自己寻一个归宿。有时它们在平原中跌跌撞撞,形成无数条蜿蜒曲折的长蛇——

▼

有时它们掉进一个不期而遇的地表洼地,就此作为大大小小的湖泡而存在,其数量之巨,在抚远境内多达800多个。

▼请横屏观看

除此之外它们还会被无垠的大地所容纳。土壤尽其所能地吸收着这些水分,将其转化为丰沛的地下水。这些水分会在秋冬冻结、形成冻土,最深可达2米多,并在春暖花开时重新消融,如此循环往复,有始无终。

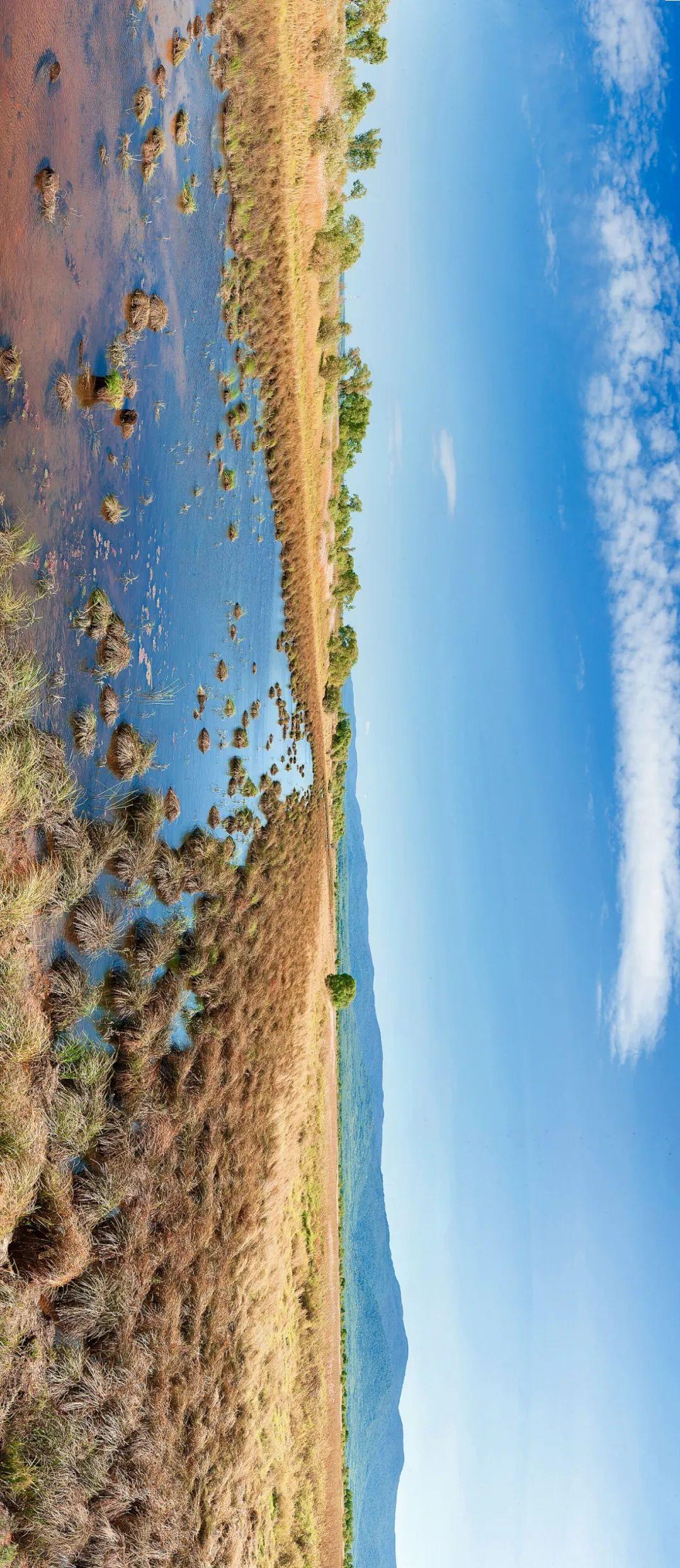

由于抚远纬度较高,土壤表面的蒸发量相对薄弱,再加上江水不时的泛滥,使得这里的地表终年过湿。淤积的水分同土壤混合在一起,形成连片的沼泽,沼泽型湿地由此形成。

▼

这是我国沼泽湿地,面积最大、分布最集中的地区,仅抚远境内的湿地面积就可达到6.8万公顷,特别是黑瞎子岛,几乎全境都是湿地,尤为珍贵。

▼

对抚远这座东极水乡来说,江河是它的筋骨,湿地是它的血肉,而在这片广袤湿地之上所生长的生灵万物,则是它的眉目与灵魂。

在整个湿地生态系统中,最引人注目的当属这里的植被,由于湿地地表长年过湿,这里的植物也适应着不同的微观环境,形成极具特征的带状分布状态。

▼请横屏观看

在地势落差相对较大、排水条件较好的地带,是落叶阔叶林的天下,漫山遍野的葱绿,遮天蔽日。

▼

而在地势更为低平的地带,由于土壤含水量升高,森林退化为岛状分布,取而代之的则是可达3米多高的灌丛。再往湿地深处行进,地表积水愈多,就连灌丛也难以征服这里,各类草本植物成为这一地带最繁盛的生命。

▼请横屏观看

茂盛的植被重塑着这座东极水乡的一切,它们春秋更岁、荣枯相继。零落后被沼泽包裹吸收,历经漫长的演变,成为土壤中异常丰富的腐殖质,也使得三江平原成为了世界上黑土分布最广的地带之一。

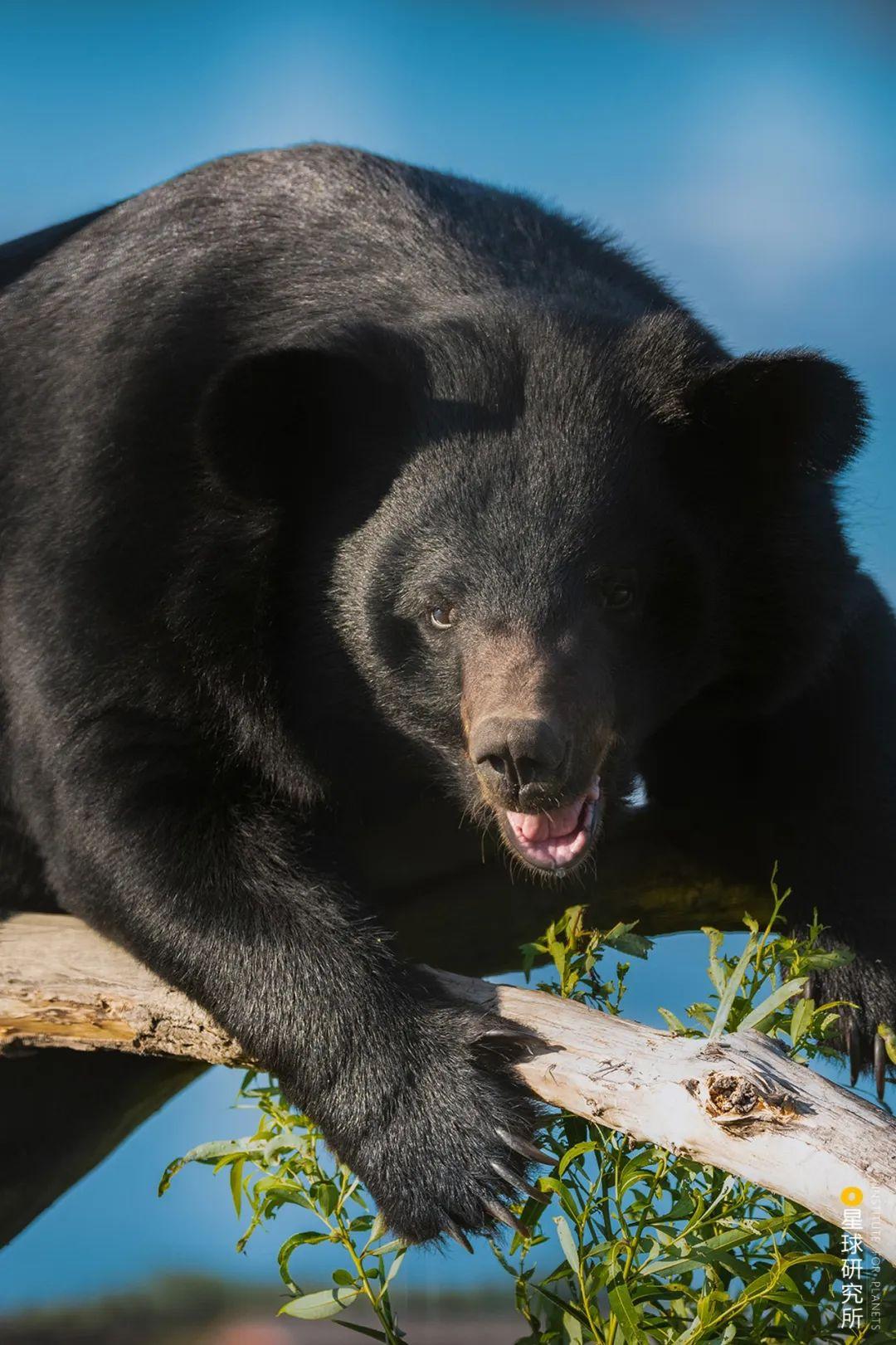

植被还为这里带来了丰富的动物种群,大到黑熊、野猪、狍子,小到黄鼬、狐狸、獾子,都在这个复杂的生态系统中找到了自己的栖身之所。

▼

天空中的旅行者也对这里颇加青睐。每年春天冰雪消融时,成群的候鸟从南方回归,气候温和、食物充足的三江平原湿地,无疑是一座生活和繁衍的理想乡。

▼请横屏观看

据统计,在抚远境内的湿地栖居的鸟类可达263种之多,其中不乏东方白鹳、大天鹅等珍贵的物种。

▼

巨兽主宰陆地,飞鸟征服天空,而对遍布于湿地的江河湖沼来说,鱼类则是它的宠儿。它们不仅是湿地生态系统中的关键一环,还成为与人类社会连结的纽带,令这片土地成为一座独树一帜的东极渔都。

02东极渔都

尽管陆地上的草木和鸟兽已经令人目不暇接,但当我们将视线投向宽广的水域便会发现,抚远终究还是鱼的天下。

▼请横屏观看

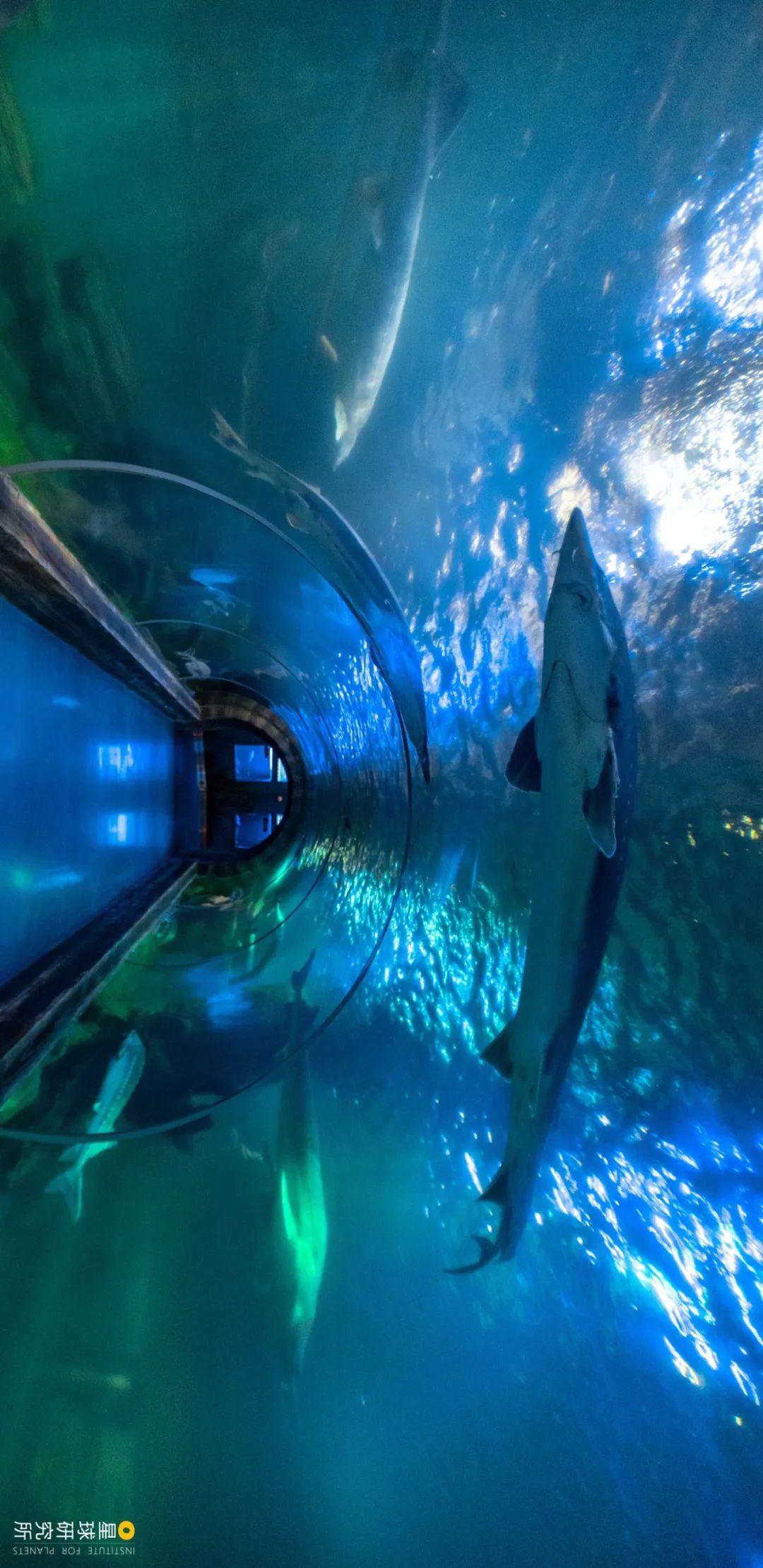

体长动辄可达五六米,体重可达一吨的鳇鱼,是黑龙江中最庞大的“黑龙”。它虽喜欢匍匐于江底,却是不折不扣的食物链的顶端,一口便能吞下数十条小鱼,它起源于一亿多年前的白垩纪,见过恐龙世界、也见过人类文明,至今仅存于黑龙江流域一带,堪称是这片土地上的“活化石”。

鳇鱼的近亲史氏鲟,则是它体型与性情上的“缩小版”。饶是如此,它3米长的身躯和100多公斤的重量也足以在其他一众鱼儿面前称王称霸。

▼请横屏观看

对于鳇、史氏鲟等鲟科鱼类而言,洄游是它们生存的天性。两江交汇、河底砂石密布的抚远是它们优良的产卵场。每年春秋两季都会有成群的鲟、鳇从各处涉水而来,在此延续它们传承亿万年的血脉。

不过要说洄游,即便是鲟、鳇这样的水中巨人,在大马哈鱼面前也得退让三分。这种广泛分布于北太平洋冷水水域中,号称“一生只产一次卵”的鱼,堪称是世界上最著名的洄游性鱼类,每年一到秋天,性成熟的大马哈鱼群便会开启它们悲壮的旅行。

它们从大海中逆流而上,越过急湍、越过狂涛,历尽艰险回到它们出生的地方,在那里它们诞下自己的后代,也在不久后迎来自己的死亡。

▼

当然,发生在抚远水下的故事也并非都是这么悲壮,鲢鱼、草鱼等传统家鱼习惯在水草丛里穿梭摇曳,小小的泥鳅和鲶鱼也在滩涂淤泥里自得其乐。还没有一根手指长的湖鱥[guì]更是成群结队,和成百上千个兄弟姐妹一起,穿梭于朝朝暮暮中。

春秋、生死、起落、浮沉。无论是弱肉强食还是和谐共生,在抚远的水面之下,有着一个生动了亿万年的世界。

▼

而在水面之上,另一个世界也开始介入,那便是人的世界。

早在先秦时期生活于此的肃慎人,就依赖这里庞大的鱼群,因地制宜发展出了独特的生存方式——渔猎。他们就地取材,利用桦木、江石等材料制作工具,猎取林间的野兽,捕捞江中的鱼群。

▼

千百年过去,当中原内地经历过无数战乱与变革,这些在东北荒野中求生的人们依然沿袭着祖辈的生活,而中原对他们的称谓也几经更迭。其中最边远的一支延续至今,那便是赫哲族。

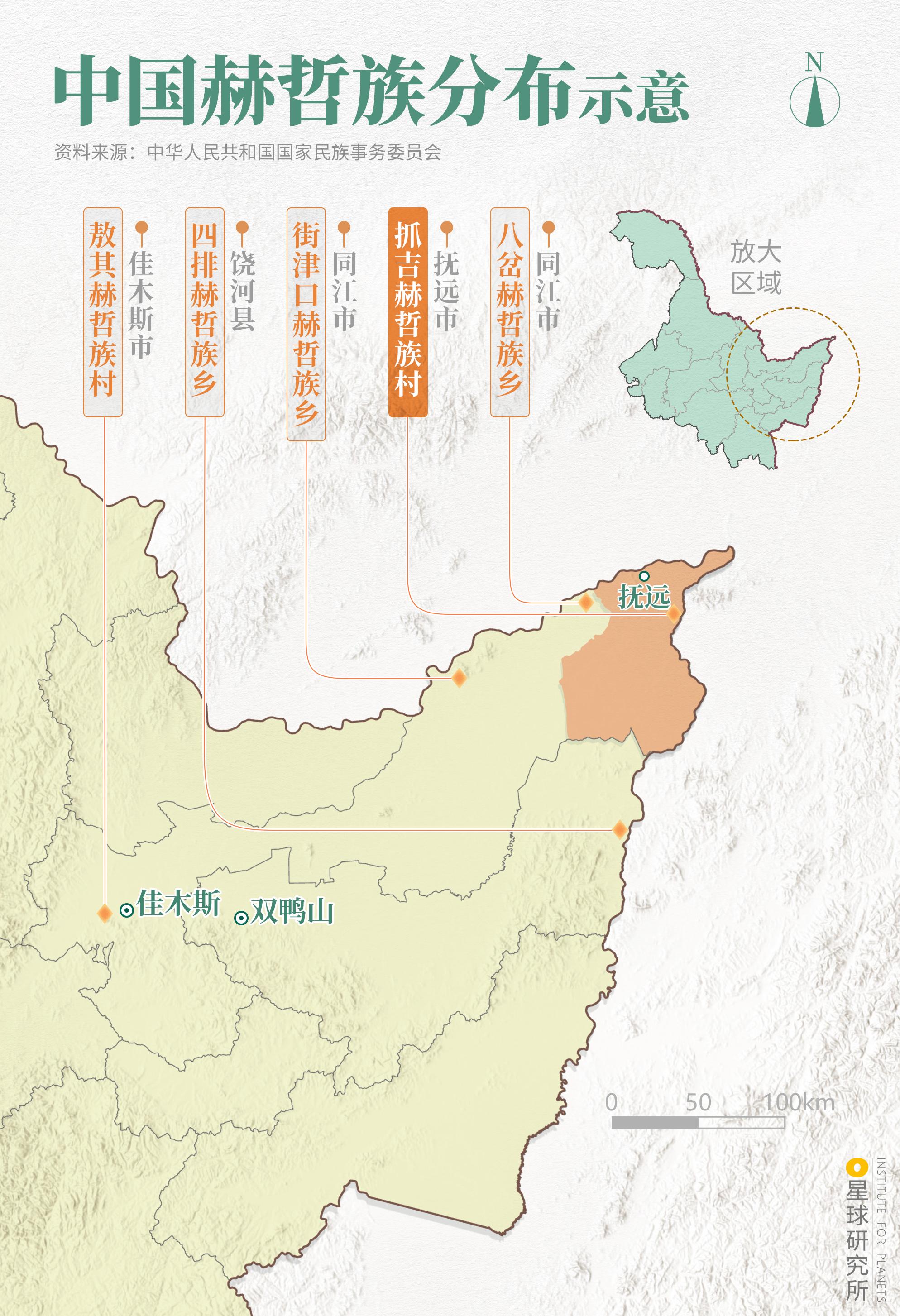

在今天的中国民族版图,赫哲族无疑是十分醒目的存在,一方面他们紧邻国境线而居,沿着黑龙江与乌苏里江散落着稀疏的村寨。

▼

另一方面他们是我国北方少数民族当中唯一曾以渔业为主的民族,国人耳熟能详的《乌苏里船歌》便生动描绘了他们的渔猎生活。

“乌苏里江来长又长,蓝蓝的江水起波浪,赫哲人撒开千张网,船儿满江鱼满舱”(《乌苏里船歌》部分歌词,郭颂、胡小石作词)

然而,歌词所描绘的图景还只是赫哲族人丰富的捕鱼技巧中的一种,事实上赫哲族人的捕鱼方式之多,简直超乎想象。春季冰雪消融,饥饿了一冬的鱼群聚集觅食。赫哲渔民抓准时机,利用渔网、鱼叉等工具展开夜捕,所获之鱼乃全年最多。

▼

到了气候湿热的夏季,渔民们则会整修渔具,同时利用簗[zhù]子等工具拦在河中,较为便捷地获取鲜鱼。白露之后进入秋季鱼汛期,大马哈鱼等洄游性鱼类开始活跃于江河之中。渔民将网桩插在河心的漩涡中,在河水本身流向的诱导之下,鱼群往往“自投罗网”。

▼

冬季江水封冻,有经验的渔民便会在水流稳定的区域凿开冰层,用一种特殊的鱼钩缓慢搅动江水,以钓取冰面之下的大鱼。

▼

在对鱼的获取上,抚远的赫哲族已是驾轻就熟。而更令人啧啧称奇的则是他们对鱼的利用,光是吃鱼就不简单。赫哲人习惯将鱼肉切成细丝,拌以醋、盐,佐以姜、葱生吃,以求其鲜美,谓之“刹生鱼”,是今日抚远最具盛名的特色美食。

▼

又或者会将鱼皮剥下,以炭火烤至四五分熟,蘸盐而食,另是一番粗犷的饕餮盛宴。

而剥下的鱼皮则在赫哲族社会中发挥着更大的用途,人们将其晾干、卷叠、捶打、染色,最终缝制成独特的鱼皮衣。就连缝制衣服所用的针也以鱼骨磨成,可谓物尽其用。

▼

而随着清末以降,关内的汉族人口逐渐移民至此,悠久的捕鱼文化也为更多人所习得,并在现代化技术的加持下,将抚远打造成真正的“东极渔都”。人们着力发展鱼制品加工业,鱼肉罐头、鱼子酱等风味食品将东极美味送往全国各地。

▼

人们利用先进的生物科技,开展鲟、鳇等珍稀鱼种的人工繁育,保护抚远的生物多样性。人们还将传统的捕鱼文化保留下来,建起兼具科研、观光、展览价值的鱼博物馆,记录着这座东极渔都的沧桑历史。

▼

然而,抚远的沧桑绝不仅于此。当我们的视线越过滔滔江水,彼岸熟悉而陌生的山野提醒我们,抚远还是一座交织于历史荣辱中的东极边城。

03东极边城

早在17世纪中叶,在远东大举扩张的俄国人便开始垂涎彼时尚为清朝内河的黑龙江流域。

▼

日渐衰落的清廷,已无力阻止国土被蚕食,至于19世纪末,外东北多达100余万平方公里的领土先后沦陷于沙俄手中,处在黑龙江与乌苏里江交汇处的抚远由此成为中国最东端,被推上了历史的前线。

此后数十年,黑龙江流域战火频仍,特别是九一八事变后,日寇在此施行残暴的殖民统治,抚远境内土匪林立、走私成风,百姓生活饱受贫苦。

(哈巴罗夫斯克旧名伯力,位于黑乌两江汇流处以东,距抚远县城仅65公里水路航程。其于1860年被沙俄侵占,时至今日已是俄罗斯远东地区最大城市之一)

▼

农业落后、工业空白、商贸凋敝,这样的边城抚远又该怎样摆脱内外交困的命运呢?办法只有一个,那就是团结起来,同全国各族人民一起,建设自立自强的新中国,成为她国境线上的铜墙铁壁。

▼

但是仅仅依靠军事力量,还不足以改换新天,只有因地制宜地改造自然要素,才能真正改变这片土地的命运,转机发生在上世纪五十年代末为了保证中国的粮食安全,支持全国经济建设。中央发出了开发“北大荒”的号召。

所谓“北大荒”,指的便是以三江平原为核心的广袤湿地。这里不仅土地平坦、水源丰富、黑土广布,夏季光照时间长,而且人口稀少、人地矛盾较轻,极富粮食生产的潜力。

▼请横屏观看

为了开垦这片野草丛生的沼泽,来自全国各地的官兵、知青、干部纷纷踏上三江平原的土地,仅来到抚远的就多达数千人。他们挽起裤脚、拿起镐子,在寒冷、蚊虫、野兽和远离城市文明的条件下,争出一片又一片平坦广袤的耕地。

从1966年至1981年的短短十五年间,抚远的耕地面积从381公顷,猛增至2.36万公顷,人均耕地面积跃居全国前列,人们在这些新开垦的土地上建起一个个农场,这里的作物连片种植过万亩,产出的“东极大米”远销全国各地。

▼

时至今日抚远已成为我国机械化程度最高的商品粮基地之一,昔日的“北大荒”成了如今的“北大仓”。除此之外,这里还有亚洲规模最大的蔓越莓种植基地,形成了高效益、多样化的农业结构。

▼

大地迎春,江河也冰雪消融。改革开放之后中苏(俄)关系回暖,作为祖国最东端的抚远,同一江之隔的邻国的联系日趋紧密。

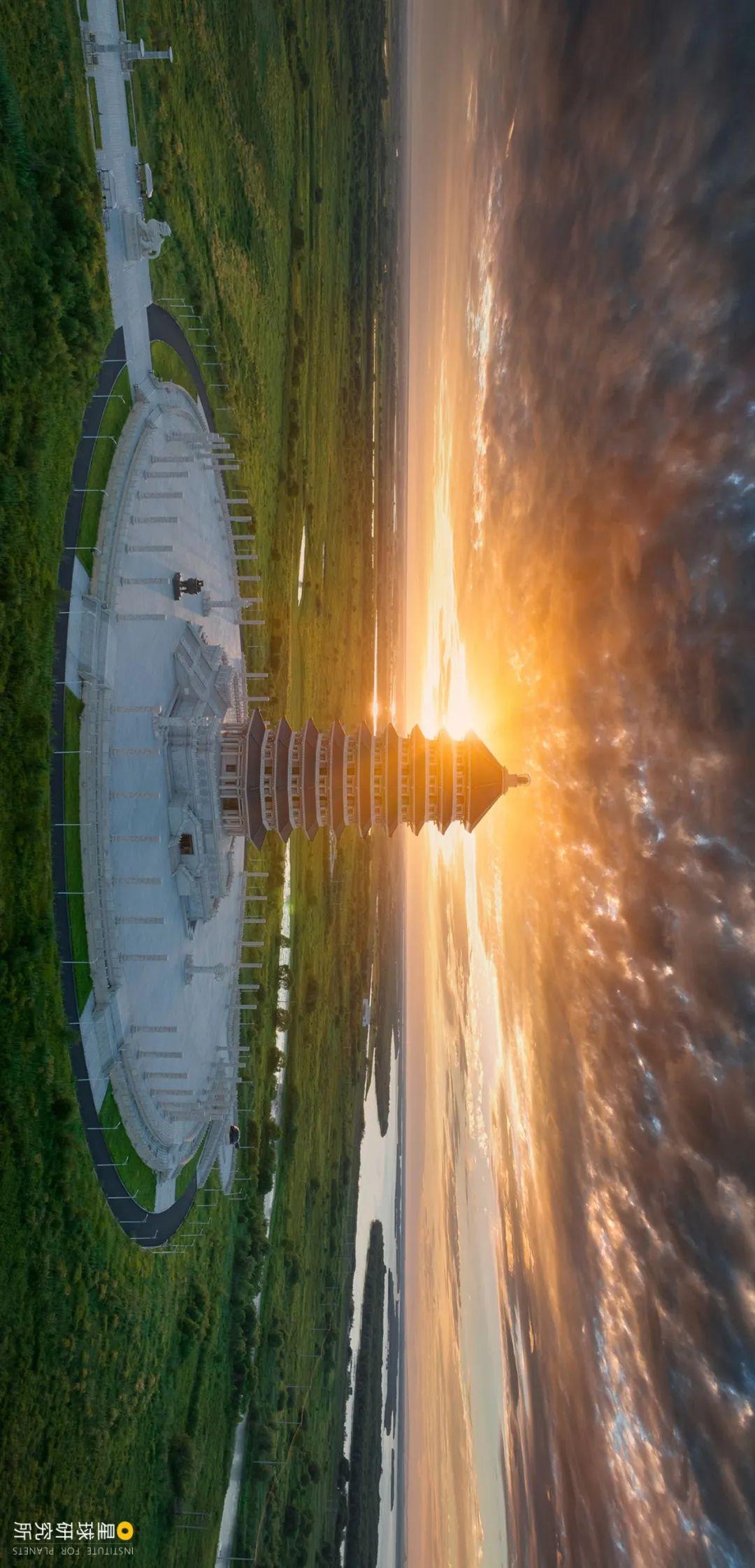

2008年中俄在黑瞎子岛举行仪式,其西半部正式回归中国,中华特色的宝塔同俄罗斯风格的教堂在岛上遥相呼应,共同守护着来之不易的和平。

▼请横屏观看

而在经济上,中俄之间的往来则更显密切。每年四五月份,沉睡在黑龙江南岸的莽吉塔港都会准时醒来,迎接从哈巴罗夫斯克甚至自太平洋逆流而上的货船到来。

▼

它是东北地区少见的内河深水港,最大水深可达17米。来自俄罗斯数以万吨的木材、大豆,悉数从这里登岸。接下来它们会换乘铁路,浩浩荡荡直奔哈尔滨、沈阳等大城市,继而去往全国各地。

▼

依托于莽吉塔港,抚远已跻身黑龙江省五大边境口岸之一,其边民互市贸易区也成为全省最大的俄罗斯商品展售平台,来往于口岸之间的不止是货物,中国游客也不断经由抚远免签进入俄罗斯境内旅行,领略独特的异国风情。

▼

区域的和平、产业的发展,催生出一个崭新的抚远,其人均GDP常年位居全省前列并一度荣登全省各县(市)榜首,显示出强劲的经济实力。

▼

而更为直观的则是它城市面貌的改变。它将清新留在了这里,宽阔平直的道路穿梭于色彩斑斓的建筑之间。

▼

它将壮美留在了这里,围绕“日出”打造出一系列观景佳处,吸引各地游客打卡留念

▼

它将开阔留在了这里,造型独特的滨江步道,仿佛将黑龙江揽入城市怀中。

▼请横屏观看

它还将烟火气留在了这里,火爆的东升夜市,不仅飘洒着美食的香气,也洋溢着东北人的豪爽与豁达。

▼

这就是中国最东端的世界,在一场场壮美的日出中,江河、岁月、人间都被一一映亮。“日出之城”东极抚远它迎接太阳也迎接希望。

▼(请点击观看,星球研究所与抚远市文体广电和旅游局共同出品的纪录片《东极抚远:中国日出之城》)

本文创作团队

- 撰稿 | 江上帆

- 图片 | 昼眠

- 设计 | 龙雁翎&王天怡

- 地图 | 钟雨恬&陈志浩

- 审校 | 河边的卡西莫多&山月楼&陈景逸

- 封面摄影师 | 郭宏宇

【参考文献】

- [1]抚远县地方志编纂委员会编. 抚远县志[M]. 北京: 中华书局, 1998

- [2]《赫哲族简史》编写组. 赫哲族简史[M]. 北京: 民族出版社, 2009

- [3]陈刚起等编. 三江平原沼泽研究[M]. 北京: 科学出版社, 1996

- [4]戴长雷等. 黑龙江流域水文地理研究综述[J]. 地理学报, 2015, 70(11): 1823-1834

- [5]夏玉国等. 黑龙江抚远江段鱼类多样性的初步研究[J]. 中国农学通报, 2012, 28(14): 120-125

- [6]刘伟. 黑龙江流域新石器时代考古学文化研究[D]. 吉林大学, 2021

- [7]周凡琳. 赫哲族鱼皮服饰工艺文化传承的研究[D]. 广东工业大学, 2018

星球研究所,以地理的视角,专注于探索极致世界

···THE END···