五代十国中,后唐庄宗李存勖为什么会失败?

太长不看版:背叛基本盘的人终将被基本盘背叛。

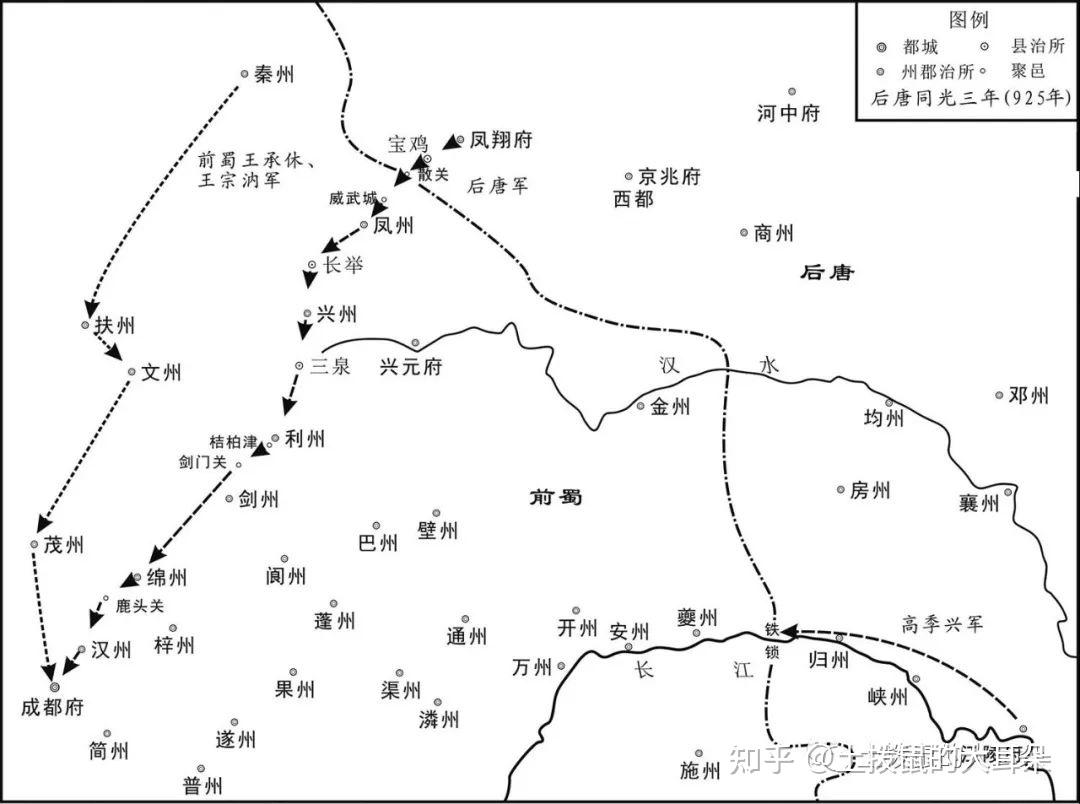

同光三年(公元925年)九月,李存勖以魏王李继岌为主帅,统领六万大军自大散关(今陕西省宝鸡市西南大散岭上)伐蜀。唐军一路势如破竹,仅耗时两月便打到成都城下,十一月二十六日,王衍出降,前蜀灭亡。

坐拥相近的版图,相比季汉无岁不征“雍凉不卸甲,中原不释鞍”,前蜀的一败涂地显得太过潦草,正所谓:艰险蜀道常有,诸葛孔明姜伯约不常有。

后唐速通蜀地,天下震动,南方各藩镇人心惶惶,唯恐礼数不周引来李存勖的虎狼之师飞龙骑脸,只有荆南节度使、南平王高季兴的智囊梁震不以为然:不足忧也。唐主得蜀益骄,亡无日矣,安知其不为吾福!

梁震一语成谶,李存勖从“举天下之豪杰,莫能与之争”的高峰滑落到“身死国灭,为天下笑”的深渊,仅用时半年。

后唐灭蜀三月后,“下克上”基因深入灵魂的魏博牙兵再度反叛,河北各州纷纷响应。李存勖本准备御驾亲征,被大臣劝阻,遂改派忠诚的义兄李嗣源出征。

李嗣源刚到魏州便遭遇亲兵哗变,亲兵与魏博牙兵们合流,将李嗣源劫持,逼其称帝。他原本打算返回洛阳向李存勖申辩,未曾想另一位大将元行钦因担心李存勖降罪百般阻挠。眼见越描越黑,百般无奈之下,他索性听从女婿石敬瑭的建议,变被动为主动,带兵南下逐鹿中原。

听闻李嗣源反叛,李存勖原准备前往汴梁借助黄河天险反击,然而兵马未动,汴梁已被李嗣源攻克,大批唐军转投李嗣源。李存勖仓皇撤回洛阳,一路上亲兵纷纷逃奔李嗣源部,李存勖不断封官许愿,仍无力阻挡亲兵用脚投票。

此时李存勖最后一支(自以为)绝对忠诚的军队还在伐蜀归来的路上,同光四年(926年)四月初一,他决定逃出洛阳去与伐蜀军会合,再图反攻。这一天,正在宫中吃午饭的他准备饭后动身,却遭遇了人生最后一次背叛,背叛他的是他最信任宠爱的伶人、他亲封的从马直指挥使郭从谦。

郭从谦带着士兵攻破洛阳皇宫兴教门,大肆放火,李存勖求援无果,只得最后一次骑上战马出征。纵然身登大宝,他的勇武依旧不减当年,连杀数十人,终因寡不敌众,被弓箭射中。

深受重伤的李存勖逃到皇后的寝宫前,饥渴难耐,向皇后要水喝,皇后甚至不愿意亲自出面,只派了个太监送水。一杯酪浆喝下,李存勖溘然长逝,此时陪在他身边的只有一个叫善友的伶人。为避免李存勖尸体受辱,善友将乐器覆盖在李存勖身上,放火焚烧遗体。

一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!

——《伶官传序》

不久,李嗣源进入洛阳,诛尽城内叛军,在李存勖灵前称帝,是为后唐明宗。三月后,李嗣源将李存勖葬入雍陵,上庙号庄宗,追谥为光圣神闵孝皇帝。

千百年来,无数文人墨客为李存勖的结局惋惜,并不断反思他“身死国灭”的原因。有人归罪于天命“天亡庄宗”,有人甩锅给伶人“伶人误国”。天命论之迷信固然不足一驳,可几个伶人更担不起“误国”的重罪。

不可否认,李存勖并不是文景式励精图治的传统正能量帝王,他喜欢音乐,宠爱伶人,给自己取艺名“李天下”,多次与伶人同台献艺。然而唐太宗、唐玄宗同样是艺术发烧友,《秦王破阵乐》、《霓裳羽衣曲》的创作与贞观之治、开元盛世并不冲突。只有徽钦二帝之辈才会将琴棋书画作为无能亡国的遮羞布。

《新五代史》作者、北宋大儒欧阳修在深入思考李存勖的大起大落后,写下的《伶官传序》,开篇便驳斥“天命论”:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!结尾又明确反对将李存勖的陨落全盘甩锅给伶人:夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!

因欧阳修写此文初衷是为劝谏宋仁宗艰苦奋斗,醉翁之意不在酒,故他的论点为“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”。欧阳修还引用《尚书》“满招损,谦受益。”的古训,批评李存勖骄傲自负、贪图享乐、骄奢淫逸。

贪图享乐、骄奢淫逸固然是统治者的致命缺陷,但某种程度上不足以解释李存勖的滑落之迅速。毕竟李存勖没有在打进汴梁后就挂机摆烂,他时刻不忘兴复之志,谈笑收岐国、两月灭前蜀,还有举兵南征统一天下的计划;且李存勖身死后后唐不但没有“国灭”,反而在李嗣源的领导下迎来中兴,直至李嗣源去世后三年,后唐才在“儿皇帝”石敬瑭和契丹人的夹攻下覆亡。

李存勖失败的根本原因,是他抛弃了自己的基本盘。互联网上有句话传播很广:只有背叛阶级的个人,没有背叛利益的阶级。开国领袖在《中国社会各阶级的分析》中开篇便提到:谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。

如果说魏博牙兵的起事尚可归咎于DNA作祟,那邺城、汴梁和洛阳的亲兵纷纷哗变,甚至义弟李嗣源都只能靠举反旗保命(李存勖死前寄予厚望的伐蜀军便发起兵变杀掉了忠于皇帝的主帅李继岌),最后一帮伶人便轻易造反成功,可见唐军对李存勖的深深不满。

改朝换代的本质是利益集团的轮替,正所谓“杀人放火打江山,荣华富贵代代传”。河东、河北各藩镇的骄兵悍将跟随李存勖南征北战的动机便是获取财富乃至实现阶级跃升,而李存勖的最大战绩“八日灭梁”,却成为藩将、牙兵们升官发财的最大阻碍。

我们没来的时候这儿你说了算,我们来了这儿还是你说了算,那我们来的意义是什么呢?

李存勖的沙陀骑兵可以长驱直入八日斩杀后梁皇帝,但无力在短时间内摧毁后梁庞大的统治机器。为维护统治,李存勖全盘接收后梁官员,册封降将,为赢得后梁旧臣的支持李存勖甚至跑去拜祭朱温的墓地。

后梁的官员、大将高官厚禄依旧,为后唐立下不世之功的河朔旧将们反而因功高震主处处被打压,大将符存审死前曾感叹:天下平定后,连契丹人都能到洛阳见皇帝,我却被禁止入朝。

客观来说,李存勖重用后梁旧臣是权宜之计,在感受到危机后,他便转而培养新的心腹,于是伶人、宦官、外戚粉墨登场。除去因李存勖个人兴趣爱好得势的伶人外,另外两类人在我国的封建社会屡屡能得到皇帝的宠爱。究其原因,他们有共同的优点:对皇位无威胁、对皇帝依附性强。但他们的致命缺陷:难以服众。却总被皇帝忽视,以至于两千年来常驻亡国背锅位。

当看到伶人封侯拜将、宦官耀武扬威,后唐军队自然会产生“早反梁不如晚反梁,晚反梁不如反大唐”的念头。魏州兵变,正是牙兵们争取统战价值的殊死一搏。

最后,以《旧五代史·后唐·庄宗纪》对李存勖的评语为本文作结:

庄宗以雄图而起河、汾,以力战而平汴、洛,家仇既雪,国祚中兴,虽少康之嗣夏配天,光武之膺图受命,亦无以加也。然得之孔劳,失之何速?岂不以骄于骤胜,逸于居安,忘栉沐之艰难,徇色禽之荒乐。外则伶人乱政,内则牝鸡司晨。靳吝货财,激六师之愤怨;征搜舆赋,竭万姓之脂膏。大臣无罪以获诛,众口吞声而避祸。夫有一于此,未或不亡,矧咸有之,不亡何待!静而思之,足以为万代之炯诫也。

更多内容详见拙作:

李存勖的三支箭——《伶官传序》的背后(上)克用遗恨

李存勖的三支箭——《伶官传序》的背后(中)百战复唐

李存勖的三支箭——《伶官传序》的背后(下)身死国灭

以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。了解更多故事请移步同名公众号:土拨鼠的大耳朵

王安石变法——虽千万人吾往矣

愿吾滇人,毋忘李定国(上)——明末风云

留取丹心照汗青——文天祥与《正气歌》

再读《水浒传》——宋江的招安之路

宰相合肥天下瘦——李鸿章的十宗罪(中)

张居正变法——我欲只手将天补

挽狂澜于既倒——民族英雄于谦(上)

大汉脊梁——诸葛亮(十五) 大汉相父