东方日升、隆基等 6 家光伏企业对 72 版型矩形硅片尺寸标准化达成共识,这释放了什么信号?

光伏行业的尺寸标准化进程又迎下文。

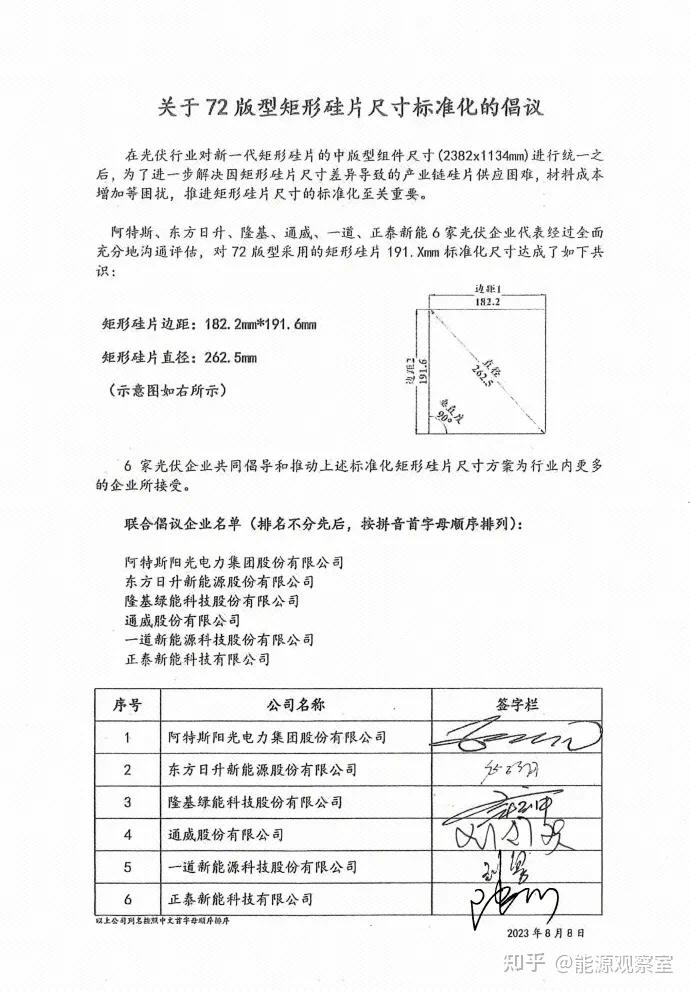

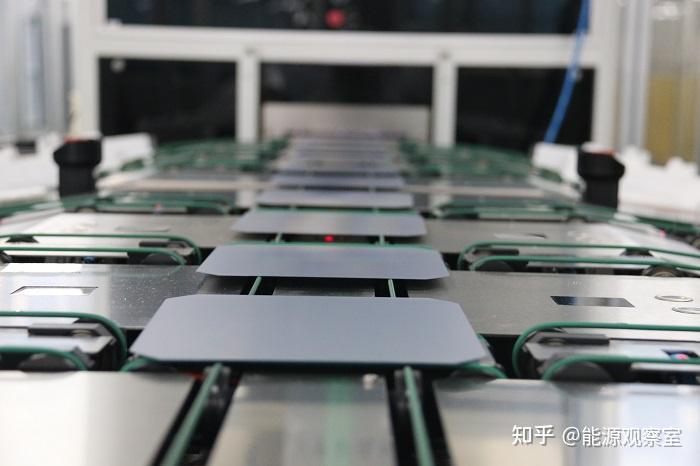

日前,阿特斯、东方日升、隆基绿能、通威股份、一道新能、正泰新能六家光伏企业同时宣布,对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了共识,即矩形硅片边距为182.2mm*191.6mm,矩形硅片直径为262.5mm。

而就在一个月前,包括阿特斯、东方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、一道新能、正泰新能在内的九家光伏巨头刚刚就组件标准达成一致,即2382mm*1134mm,组件长边纵向孔位距为400mm/790mm/1400mm。这是光伏行业首次实质性开始终结纷杂尺寸的历史。

不过对比来看,本次硅片尺寸标准化倡议的发起企业相比上一次减少到6家,晶澳科技、晶科能源、天合光能三家巨头并未参与其中。另外TCL中环、协鑫科技、弘元绿能等硅片巨头也均未参与此次共识。

尽管开了个好头,但光伏巨头们看起来似乎依旧无法完全放弃“尺寸战争”。风物长宜放眼量,所谓尺寸标准化的背后,究竟是雷声大雨点小的折中妥协,还是光伏行业回归良性发展的既定趋势?

硅片巨头缺席的硅片尺寸共识

针对此次硅片尺寸形成的共识,六家光伏企业给出的理由是:在光伏行业对新一代矩形硅片的中版型组件尺寸(2382mm*1134mm)进行统一之后,为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难,以及材料成本增加等困扰,推进矩形硅片尺寸的标准化至关重要。

长久以来,光伏硅片领域一直存在着尺寸之争。在当前的市场中,硅片尺寸主要包括182mm与210mm两种规格。相关硅片厂商也因此形成了两大对垒阵营——以隆基股份、阿特斯、晶科能源、晶澳科技等巨头为首的182阵营,以及以TCL中环、天合光能、通威股份、东方日升等为首的210阵营。

其中,隆基股份和TCL中环更是形成了光伏行业内少有的双足鼎力局面。根据双方披露的公开信息,2022年,隆基股份和TCL中环的硅片出货量分别达到85.06GW和68GW。PV InfoLink数据显示,2022年182mm、210mm硅片市场占比合计达到86%,其中182mm规格市占比达63%。

龙头厂商之间的竞争,影响某一产品市占率其实并不令人意外,但结合此次共识来看,硅片尺寸标准化的进程似乎并不会那么顺利。

近年来,光伏度电成本不断下探,从2010年的2.47元/度下降到2020年的0.37元/度,光电平价上网时代到来。为了持续降低单瓦成本,光伏企业做出了产能一体化、缩小供应链成本等举措,而统一核心部件尺寸则正是提高生产效率,减少产业内耗,促进规模化发展的有效手段之一。

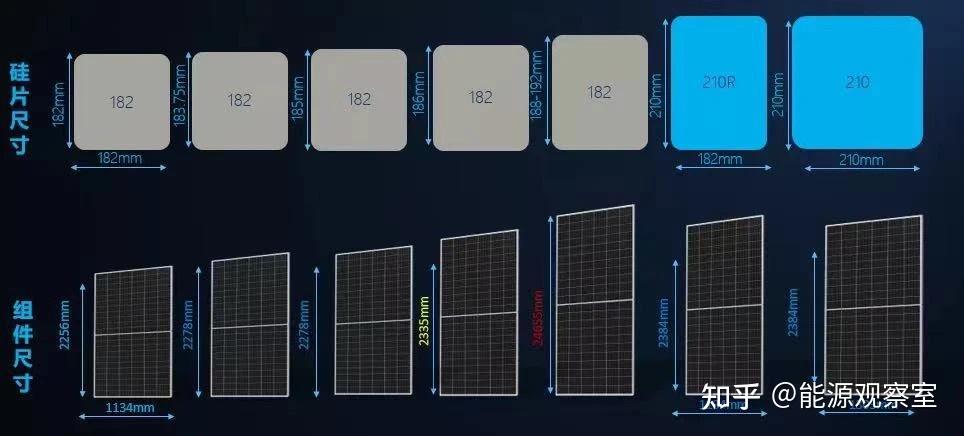

据业内人士介绍,当前光伏产品规格不统一,没有产业协同,缺乏行业标准化,比如仅182mm系列的硅片,就存在182mm*183.75mm、182mm*185.3mm、182mm*186.8mm、182mm*191mm和182mm*210mm多种尺寸,导致上下游、辅材企业必须生产不同规格的适配产品,不仅运营管理难度增大,还会降低生产效率,形成大量无谓的物料成本浪费。因此,矩形硅片尺寸标准化是行业发展的必然趋势。

然而就参与名单而言,尽管作为182阵营顶梁柱的隆基股份对硅片尺寸的统一表示了支持,但同阵营中的晶澳科技、晶科能源却选择沉默。对于未参与本次倡议的原因,晶科能源相关人士表示可能是在硅片尺寸上没有达成共识,另外也有公司自身的考虑。上述人士还表示,公司硅片均为自产自用,此次72版型的标准倡议对自身硅片销量影响不大。

此外,对垒的TCL中环、天合光能等光伏巨头并不在共识之列,以及2022年硅片出货量靠前的协鑫科技(46.31GW)和弘元绿能(46.31GW)同样未参与,或也在一定程度上显示出对此次共识的不认可。

还有达成尺寸共识的东方日升、阿特斯等企业的主营业务其实均为组件,其中东方日升2022年组件营业收入占比高达82.11%。这些企业多是在产能一体化过程中对硅片环节有所涉及,但都没有过多深入。

针对硅片尺寸统一的倡议,却鲜有硅片厂商参与,本身就已显得意味深长。至于仅有六家企业达成的共识,能否最大限度达到光伏产业链协同降本,只能等待时间来检验。

是尺寸之争,更是内卷之争

硅片的尺寸战争何以成为啃不下的硬骨头?

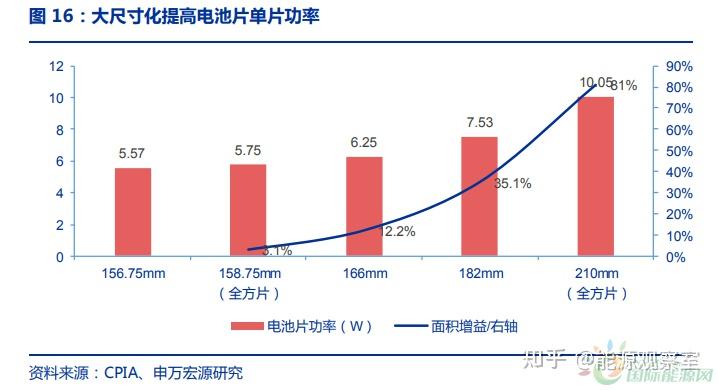

毫无疑问的一点是,尺寸加大是现阶段硅片环节发展的一大趋势。相较于小尺寸硅片,大尺寸硅片拥有更大的截面尺寸,可提升单次拉晶量、切片量,能够摊薄各生产环节的生产成本,进而降低光伏发电度成本,同时,大尺寸硅片单片瓦数更高,对应生产的组件产品功率更高,符合光伏行业增效降本的发展需求。而在应用方面,高效率和高功率组件能够减少电站占地面积,提高对土地的利用效率,并减少支架、电缆等BOS用量,降低组件安装人工时,便于电站维护,从而降低电站的建设和运维成本,是降低光伏电站平准化度电成本的有效途径。

不过也有光伏行业观察人士直言:“大尺寸硅片并不算是一种技术迭代,只能算是一种工艺进步。182和210转换效率并没有什么不同,区别主要在于成本。”既然210尺寸天生具有182尺寸不具备的单瓦成本优势,也不怪210阵营绝大部分的硅片巨头都对此次72版型的标准不置可否。

然而,无论是硅片还是组件,都并非越大越好、大无止境。尺寸在增大的同时也会带来一定的副作用和隐患,比如不断做大硅片尺寸,可能会增加工艺的不稳定性;大尺寸组件会降低组件的力学稳定性和长期可靠性。

更何况,尺寸竞争本身就代表着市场竞争,是硅片巨头们寻求差异化壁垒的具象化表征。尤其是光伏作为一个牵一发而动全身的产业,掌握硅片尺寸的主动权,就意味着能在电池、组件,以及玻璃、支架、逆变器等领域形成一体化的体量优势和供应链优势。

各怀心思的背后,硅片尺寸的标准化,其实涉及多方利益和话语权的博弈,协调起来必然困难重重,无法互相妥协。

值得一提的是,这场始于尺寸的争论,早已不仅局限于尺寸,而是上升到产能和技术之争,这也是光伏行业内卷的表现。

在此前针对晶科能源2023年度半年报的分析文章中,有提到过光伏组件赛道的疯狂扩张和产能过剩。硅片赛道其实亦如此。

能源观察室:晶科能源狂飙324%,市场为何不买光伏巨头的“好账”?据中国光伏行业协会统计,上半年光伏制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上。今年上半年,各家上市光伏企业共披露超23个有关硅片及组件的扩产项目,扩产规模接近400GW。

硅片巨头们激进的扩产步伐也从侧面印证了这一点。比如隆基,先是在1月抛出将在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目的重磅消息,又在4月份和6月份陆续披露年产10GW单晶组件项目、年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套三大项目的投资规划。

比如TCL中环,今年初发行可转债募资138亿元,主要用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

但产业发展浪潮下,不只有跑得快的那一批人。当前,部分硅片厂商们手头仍然现存一批2018年底前购置的拉晶、硅片、电池生产线,这批老产能主要适用于当时主流的166mm尺寸硅片,后来经过改造升级,所能生产的最大尺寸达到182mm。而要生产210mm硅片、电池,则只能更新设备,这一方面需要时间,另外也意味着追加资金投入。

业内人士称,这一硅片尺寸统一是过渡性统一,该尺寸是在目前、旧产能限制下,能做到的硅片尺寸最大值。在组件尺寸统一的背景下,硅片尺寸的统一有助于提高生产效率,降低产业链成本。

虽然目前而言,硅片尺寸统一依然充满挑战,标准化的推进离不开拥有巨量产能的任何一家巨头,并且在行业整体景气度上升期间,尺寸之争也显然不会出现真正的赢家。但就本次硅片尺寸形成的局部共识,依然对光伏行业整个产业链长远、良性发展具有至关重要的积极意义。长远来看,标准化组件和电池片的主流化,将进一步推动行业标准走向更大的共识,届时,更多聚焦于新工艺、新材料和新设备,形成创新的、差异化的产品和服务才是应有之逻辑。