历史上有哪些小人物,却改变了历史的走向?

宋大顺,还真是个小人物!清朝的老秀才,当年红军被大渡河拦住去路,毛主席深夜密访宋大顺,寻求方法,这才顺利过河。

这事还得从1935年说起,当时毛泽东率领中央红军,终于突破国民党几十万大军的围追堵截,抵达大渡河安顺场。

历史上,安顺场几乎是大渡河上下几百里最适合渡河的地方。

此时自红军第五次反围剿失败以来,战士们已经连续跋山涉水近8个月,经过敌人的重重围剿,部队更是减员至3万。

然而,抵达大渡河对红军来说,只能算是暂时喘息整顿,万里长征才刚刚开始,国民党人的围追堵截也即将接踵而至。

整体形势在我军未过河之前,仍旧不乐观。

然而部队行至大渡河时,毛泽东不禁开始惆怅起来,他总是深夜无眠,大口大口地猛抽着烟苦思渡河良策。

现在摆在中央红军面前的有三大难题:

一、横跨两岸300多米的天堑大渡河。

二、国民党人的围追。

三、渡河之后敌人的堵截。

然而千头万绪,渡河总还是排在第一位的,这是中央红军一致公认的,也势在必行。

因为当前红军所处的位置,正是金沙江后,大渡河前的低洼峡谷,一旦敌人前后围堵过来,后果不堪设想。

而当前的情况是,敌人咬着尾巴尾随而至,且兵力雄壮,此诚不可与争锋。

大渡河另一面的风景则暂时独好,敌人围堵过来,尚且需要些时日,故而当此之时,红军只能进,不能退。

可是红军又该怎么渡河呢?

5月初中央红军渡金沙江时,红军勉强弄来7条船,都要整整七日七夜才把大家送过岸。

可据先遣队司令员刘伯承的汇报,由于国民党人的提前破坏,眼下大家满打满算也仅能弄来4条船,比渡金沙江的船还小。

这也就意味着靠这几条船,大部队少说也得一个月开外才能全员渡过河去。

可国民党人何其残横,又怎么会给我军时间,看着大家渡过河去呢?

另据相关情报,薛岳的部队已经抵达了西昌北部,就要对我形成堵截之势,而杨森的军队距离红军也就几天的路程了。

如此来看,红军的前程,尽付眼下这条大渡河里了。

毛泽东的性格是“每逢大事必有静气”,当此关键时刻,大家也都看得出来他在思考渡河良策,所以警卫人员只是远远地围着他站着警戒,给其一个安静思考的空间。

突然一阵急促的脚步声还是打断了毛泽东的思绪。

是时任政治部主任的李富春。

与毛泽东的眉头紧锁不同,李富春远远就咧着嘴走过来,一看就是有喜事。

毛泽东一问,这才知道,原来李富春是走访当地群众,寻山人渡河妙计去了。

据李富春所说,当地有位90多岁的前清老秀才,名叫宋大顺。

据老秀才宋大顺所说,他曾经就亲眼目睹了太平天国的翼王石达开是如何在紫打地兵败人亡的。

宋大顺是土生土长的本地人,一辈子与这大渡河打交道,观其口吻,或有渡河良策也说不定。

李富春

毛泽东一听,眼神忽然一亮:“他在哪?!看来我们有必要去拜访一下这位老秀才咯!”

而另一面,李富春出于让毛主席多休息一会儿的考虑,表示自己可以即刻去把他请过来。

其实李富春作出这样的考虑,也实在是难为他了,这若放在平时,虚心求教需登门造访的道理又怎会不知,可眼下毛主席的状况确实不太好。

自中央红军渡过金沙江后,毛主席几乎是率领着大部队一路星夜兼程跑过来的,为了抢时间,2天趟过了300多里的山路。

平日里训练有素的战士尚且有点吃不消,更不用说是毛主席,眼下他的脚底板早已经布满了脓疮的血泡,每走一步,都是扎心的疼。

李富春的请求虽看起来合乎情理,然而确是仅相对毛主席而言的,对一位90多岁的老人来说则未免显得太蛮横霸道不近人情了。

哪有向人请教,还摆架子让别人过来的道理呢?

毛主席尤爱看《三国演义》,他深知刘备尚且能够三顾茅庐请出诸葛亮,他毛泽东的心志又岂会比刘备差?

毛泽东的心里已经暗下决心,只要能够帮助战士们渡过天堑,纵使刀山火海也要走这一趟。

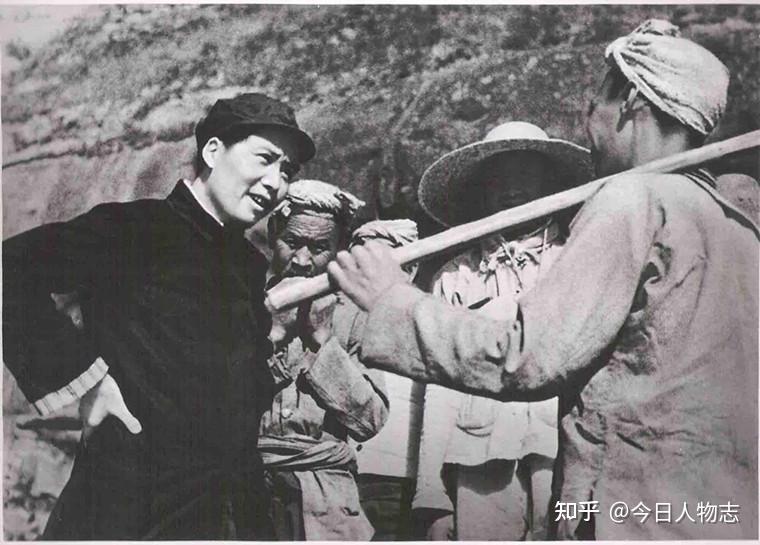

当天夜里,毛泽东在李富春的一路搀扶下,二人经过一段又一段曲折起伏的山路,终于见到了这位前清的老秀才。

见到宋大顺之后,毛泽东先向他请教了些对当初石达开兵败历史的了解与看法。

毛主席此举乍看起来似是寒暄客套略有鸡肋,然而细究起来却是极其必要且用心良苦的。

当此之时,红军的每一个决策都牵一发而动全身,不得不慎重。

比如说这位前清的老秀才,要考验其说的有良策可渡河是否可靠,总不能单听其一面之词大军就开拔过去,万一他是在诓骗卖弄拿大家逗闷子呢?

届时费时费力不说,敌人一旦压上来,我红军又该如何自处?

因此,我们不单要问其渡河良策,还要问问他对石达开兵败紫打地的认识与看法。

只有真的亲眼目睹翼王兵败经过的人,才有可能提得出真知灼见,才具有借鉴价值。

并且凭借毛主席的缜密思维与睿智判断,完全可以通过其对石达开的描述,判断其所言真假,并最终梳理出符合我军的路线与渡河方法。

关于老秀才对翼王石达开兵败紫打地的描述,大致如下。

紫打地即是今安顺场。

公元1863年5月,太平天国翼王石达开历经千辛万苦,终于率领部下3万余人抵达大渡河边的紫打地。

当时的紫打地,是大渡河上下游几百公里,水流最平缓,水深最浅,最适合渡河的地方。

此时按照之前的战略,3万大军本应一举渡河,开赴川中,实现他做川中王的计划,然而石达开却在抵达紫打地之后命令大军安营扎寨,休整三天。

翼王当时不过32岁,到底有些年轻气盛,尤其是眼看就要彻底突破清军的围追堵截渡过大渡河绝尘而去,实现他的伟大战略时,竟一时忘乎所以起来。

在这三天里,翼王石达开犯了三个大错:

一、命大军原地驻扎,设宴三天,为自己王妃新诞子嗣庆生。

二、对当地百姓蛮横霸道多有劫掠,使得渡口百姓与之交恶。

三、忽略五月正处雷雨之季这一细节。

结果三天里,大军日夜笙歌,对当地百姓多有滋扰,竟白白地让清军对其形成夹击之势。

当时石达开面对的局势可谓是四面楚歌。北岸有清总兵唐友耕的军队严阵以待,后面又有骆秉章与彝兵土司部队围追。

这时候才惊慌失措的渡河,然而麻烦接踵而至:

一、恰逢雷雨天气,大渡河连紫打地的河水都汹涌翻腾,十分势危,已经不复之前平流和湍的态势。

二、想要渡河,奈何因与当地百姓交恶,大家把船藏着毁了也不愿意借给他们。

最终石达开只能用竹排强行渡河,结果皆以失败告终,还白白折去了许多兄弟的性命。

无奈之下,为了保全士兵与家属,只能书信一封骆秉章,愿以一人之性命,换部署之周全。

骆秉章欣然允诺,然而招降后却背信弃义,将石达开活活剐死。

宋大顺所说的每一个细节都情真意切,分析的每一个步骤更令人深省。

听完他的讲述之后,毛泽东几乎已经断定,眼前这位老秀才所言非虚,定有渡河良策。

同时毛泽东也深刻地认识到,倘若不争分夺秒地渡过河去,安知前车之辙不是后车之鉴?自己搞不好真的会成为蒋介石口中的“石达开第二”了。

于是,他开门见山地向老人问策:“老人家,您可有渡河良策呀?”

面对毛主席的发问,这位虽已90多岁的老人家的思路却格外精奇,摇头晃脑地向二人出谋献策。

笔者翻阅资料,其表述大概涵盖以下内容:

一、红军3万余众,而安顺场渡河水宽300余米,深30米。水面湍急,水下石险,稍有不慎便是舟覆人亡,以4支小船,欲赶在敌人来之前全员渡过此河,无异于痴人说梦。

二、安顺场渡河绝无可能,而大渡河上游渡河却有可能。若红军不怕辛劳,可沿大渡河往上300里至泸定,有一处铁索桥,乃前清康熙年所造,经此桥渡河,则生机极大。

三、安顺场不可久留,否则定覆翼王之辙,切记!

毛泽东听后,难掩激动地握着老秀才宋大顺的手,千恩万谢。

在毛主席留下的篇章中有一句这样说:

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

区区300里,红军何辞辛劳?

于是回去之后,毛泽东立即召集大家举行会议,会上把宋大顺的渡河良策说了出来,经过大家用地图一番细致考究,认为科学可行,得到了大家的一致赞同。

同时,毛泽东作出了如下部署:

一、为了避免抵达泸定桥时出现意外,部队分左右两路大军,右路大军由刘伯承负责,出奇兵直接从安顺场渡河,而后沿着渡河北上抵达泸定桥为左路总部过桥扫清路障并起接应作用。

二、总部与大多数主力走左路大军,与右路大军齐头并进,由林彪率领红一军团2师、军团部以及红五军团先大部队一步,赶在敌人大部队来之前控制泸定桥,为大军渡河创造条件。

部署完成之后,意味着部队又要开始做好急行军的准备,这对很多体弱适合机关工作的同志来说,属实是件糟糕的事。

按照会议做出的决策,红军必须在3日内,急行军160公里,抵达泸定桥。

别的人且不说,单单毛主席的脚,满目疮痍的血泡,看了就让人不禁捏了把汗。

然而毛主席率领的队伍就是这样伟大,他们在缺枪缺粮的情况下,面对国民党上百万人的围追堵截,仍旧还是完成了举世瞩目的万里长征,这点小小的挫折对他们来说,正是始于足下的牛刀小试,又算得了什么呢?

就在右路大军刚刚渡过大渡河没多久,蒋介石就得到了消息并作出了如下部署:

一、急调川军两个旅增援泸定桥。

二、命令西康军阀刘辉沿途阻击红军,并炸毁泸定桥。

显然蒋介石的诡计,招招都是绝户计。

然而人算不如天算,蒋介石有两样事情没算到,一是人心,二是我军的行军速度如此之快。

原来,我军早早便截获了蒋介石的阻击计划,早于27日晨命令左路先头部队红1军团第2师第4团急行军2个昼夜,强行160公里,赶在了29日晨占领泸定桥西桥头。

另一面,西康的军阀刘辉原本确实早早接到了拦截红军的命令,然而中央军与地方军貌合神离这一直是国民党老大难的问题,因此刘辉的一路阻击,攻势并不猛烈。

另一方面,也不知道是真的没有预料到我军行军如此之快还是有意,总之等我第4团抵达西桥头时,刘辉却似乎还未来得及将桥炸去,只是掀去桥板便仓惶逃去。

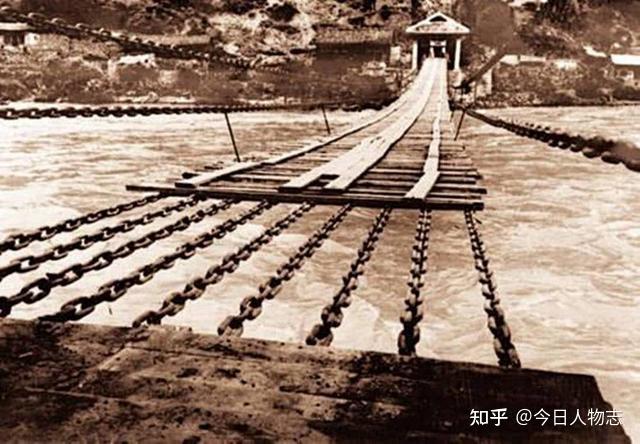

只要铁索还在,便为我军渡桥提供了可能。

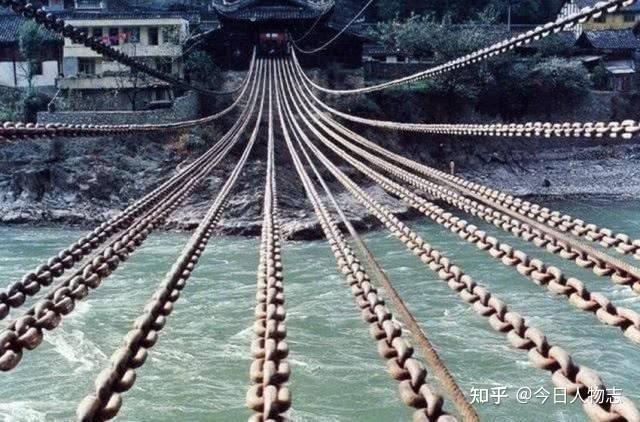

而说起泸定桥,还是有点故事的。

这座桥追本溯源,还是康熙当年为了连通川康而设,既是交通与经济枢纽,也是茶马古道。

桥长100米,宽2.8米,由13根大铁索构成,底部是9根铁索,上摊桥板,两面则是各两条铁索,充当扶手。

可以说这条桥,在有桥板的情况下尚且令人走在上面不寒而栗,若是掀去桥板,仅留铁索,还要从上面过去,想想便令人胆寒。

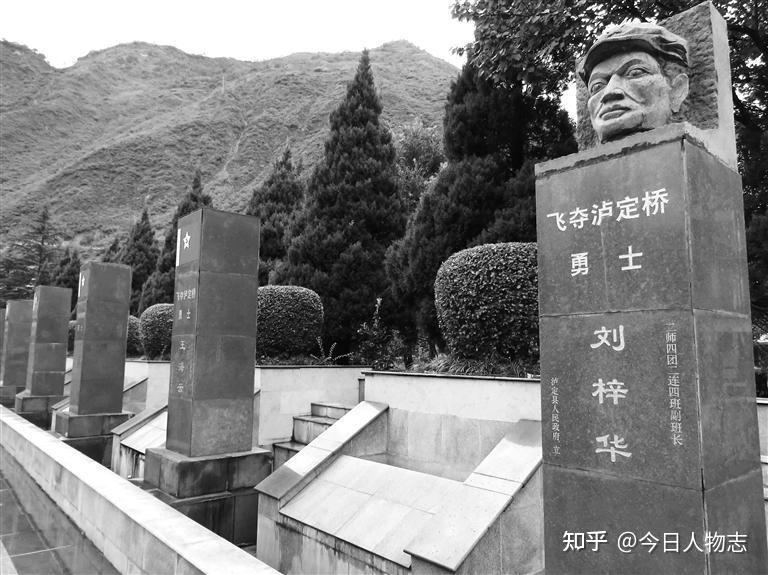

接下来便是我军“飞夺泸定桥”的经典一幕。

存亡之际,必须有人冲在前面强行渡河。

关键时刻,左路军4团组织会议,从2连选出了十几位自告奋勇的勇士,组成夺桥突击队,任务是冲到对岸,夺得对泸定桥的控制权。

同时,由3连组成铺桥突击队,从百姓那里借来木板,步步为营,一块一块往铁索上铺木板。

5月29日下午两点,由刘伯承所率的右路奇袭部队的战斗终于在距离泸定桥2公里外的安乐坝打响,然后混入泸定城,与左路大军一起夹击泸定桥的守敌。

下午4点,夺桥突击队正式发起夺桥总攻,十几名勇士就这样顶着敌人的枪林弹雨,顽强地用机枪反击敌人,一点一点地往100外的对岸攀沿而去。

等到距离足够近时,勇士们开始用上了手榴弹,炸得敌人毫无招架之力。

最终在机枪与手榴弹的组合冲锋之下,勇士们很快就成功冲上了对岸。

这时候阴险的敌人又点燃了桥头的汽油,企图用火攻封锁我军登陆。

关键时刻,杨成武跳起来高呼一声:“同志们,这是战斗的最后关口了,冲过去!”

“冲啊~”

“哒哒哒~”

很快勇士们的呼号声和枪声马上乱成一片,悍不畏死地跳过了火海,往敌人冲去。

趁着这时候,搭桥突击队赶紧跟上铺桥。

最终在左右路大军的前后夹击之下,我军历经两个多小时,终于打败了守敌,控制了泸定桥,使得两天后总部得以成功渡河,避免成为“石达开第二”。

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”

毛主席抵达泸定桥时,望着横跨左右两岸的铁索天堑,百感交集,并脱帽致敬在此次夺桥战斗中壮烈牺牲的3名勇士。

红军渡过大渡河之后,并不意味着危险的远离。

熟悉历史的读者都知道,紧接着的便是国民党川军四个团的围攻。

打败川军四团之后,又要踏上长征期间的第一座大雪山——夹金山。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”

共产党人在长征期间所展示出来的精神与斗志,令人折服,他们总是能够化腐朽为神奇,创造一个又一个奇迹,并最终书写出伟大篇章。

2004年5月24日,我国在四川省石棉县安顺乡安顺村(原安顺场)建成了“工农革命红军强渡大渡河纪念馆”,他它的馆长正是前清老秀才宋大顺的子孙宋福刚。

前人栽树后人乘凉,宋家也以当年宋大顺的伟大贡献而青史留名,并福泽延绵。

致敬中国共产党,致敬伟大领袖毛主席!

更多深度内容,关注 ↓

微信公众号:今日人物志;

头条号:猫眼观史。