很多燃油车看个三大件就知道好坏,那新能源车要看什么?

我搞了 10 年的汽车研发了,头五年研发传统车的发动机,最近五年研发新能源动力电池包,无论是传统车,还是新能源汽车我都再熟悉不过了。

电动车跟传统的燃油车最本质的区别就是动力传动系统,传动的燃油车的发动机跟变速箱是机械代表,具有非常之高的机械熟悉。而电动车呢,用电池跟电机取代了发动机跟变速箱,至于电控呢更多的是 BMS 对于电池的控制,ISC 逆变器将交流电转直流电输送给电池,然后电池放电再转化成交流电,还有就是高压转低压,这些控制跟转换只有电动车上面才有。

底盘方面其实电动车稍微占点优势,绝大多数发动机都是布置在汽车的前面。这就导致汽车的车头很重,车尾反而比较轻,因为前后重量配比不一样,这对汽车的转向系统跟刹车系统是一个很大的挑战。而电动车。因为电池布置在底盘上面。所以前后重量配比可以做到一致,这个是有利于整车的操控性。

有人说电动车的技术含量不如燃油车,其实也不是。电动车的热管理系统是电动车非常重要的一部分,这个技术含量就比燃油车的技术含量要高,一直到现在都是各个主机厂特别关注的,因为这个直接会影响到电池的安全性跟使用寿命。电动车的核心还是三电系统,包括电池,电机跟电控,三电系统各个主机厂的设计差距真的挺大。

接下来我给大家好好讲一下电动车的三电系统的基本知识,就当做给大家普及了。

电池

我们都知道目前中国市场 Top one 级别的电池厂商一个是宁德时代,一个是比亚迪,宁德时代的代表是麒麟电池,比亚迪的代表是刀片电池,宁德时代的三元锂电池市场占有率第一,比亚迪的磷酸铁锂电池市场占有率第一,在电池领域,两家可谓是不分伯仲,平分秋色。这里的电池其实指的是电芯,电芯组成了电池模组,电池模组组成了电池包。

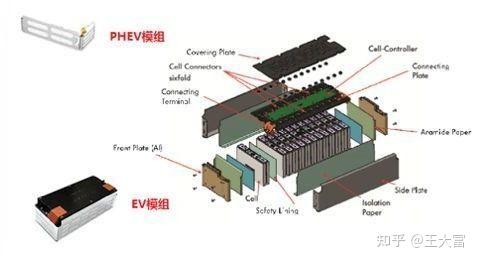

电池模组是多个电芯串联或者并联起来组成的,电芯与电芯之间布置了气凝胶跟隔热棉,气凝胶跟隔热棉有两个作用,一个是隔绝电芯热量的,就是如果说其中一个电芯发生了短路,着火了,会产生大量的热量,气凝胶跟隔热棉就可以很好的八热量隔离住,避免好的电芯受热也发生着火,气凝胶跟隔热棉还有一个作用是电芯在工作过程中会受热膨胀,气凝胶跟隔热棉会吸收膨胀力,避免电芯被挤坏。但凡有企业说我们运用了先进的材料讲电芯进行隔热设计,其实大概率说的就是气凝胶,其实没啥先进的,大家基本上都是这么用的。模组还有高压铜牌,高压铜牌的作用就是把多个电芯都给串联或者并联起来,高压铜牌一般是焊接在电芯正负极上面的,模组还有低压采样柔性板,这个的主要功能是检测监控电芯的温度,电量,电流等信息,然后传递给电池 BMS,所以叫做采样板。还有端板跟侧板,端板跟侧板主要是保护电芯用的,一般都是铝材料,通常都是在端板或者侧板上面设置电池模组的安装孔。

其实电芯跟电池模组各个电池厂或者主机厂差距都不是很大,真正差距大的是电池包,业内俗称 Pack。

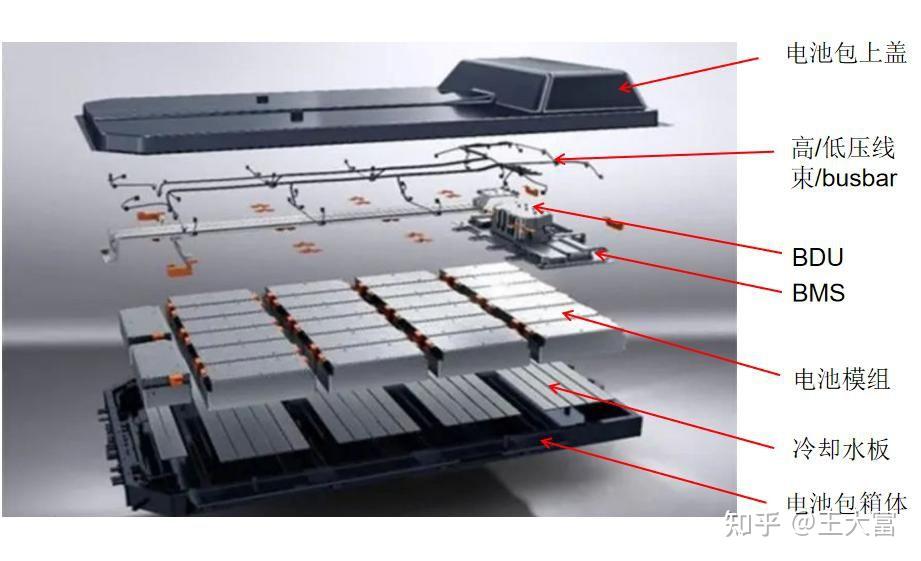

上图是电池包的基本结构,我们一个一个说。

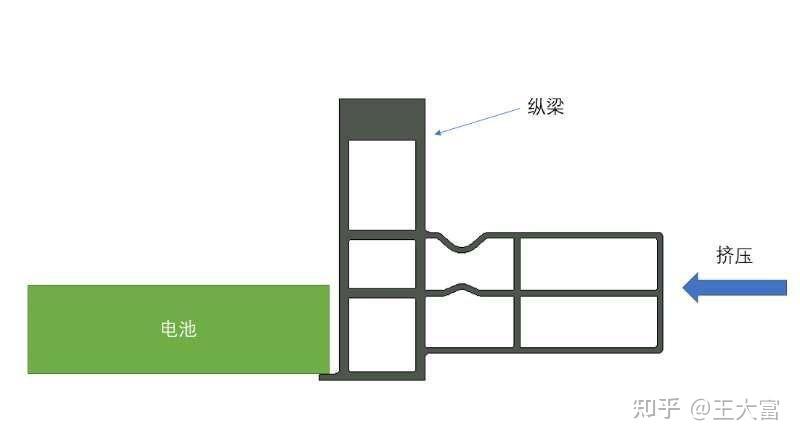

电池箱体:主要作用就是放置电池跟其相关的零部件,还有保护那些零部件,是电池包非常重要的一个零件。纯电动车的电池包箱体长度大约 2m,宽度 1.4m,布置在底盘上面。目前市场上最成熟的技术就是挤出铝,然后焊接在一起。这里面各个主机厂就有区别了。比如说有的主机厂设计的铝梁会非常的厚,然后也会设计挤压吸能结构。

有些主机厂会把梁的普通部位的壁厚设计成 2mm,关键部位壁厚 5mm,有些主机厂可能就是普通部位 1.5mm,关键部位 3mm,因为不同企业的标准不同,有些企业在模拟碰撞分析的的时候,会用不同的角度碰撞不同的位置,包括碰撞的撞击力也会设置的很大,这样就得需要铝梁必须有足够的强度,有些主机厂,标准就很低,只碰撞一个地方,用普通的撞击力,这样就不需要铝梁有那么强的强度,够用就行,就这样就可以节省材料很多重量,要知道铝的报价就是按照重量来的。更有甚者,铝梁吸能结构都不设置,直接就一根直直的梁,除了喷一句没良心之外还能说啥。

我们再来看一下下图两张图片,两张图片都是电池包箱体。

两个箱体其实都是挤出铝的设计,第一张为银白色,也就是铝的颜色,第二张是黑色,黑色是因为做了一个图层,叫做电泳漆,为啥要做电泳漆,为了防止生锈,没错铝也会生锈,只不过速度很慢而已,这就是不同厂家设计的标准不一样,图一什么也不用处理,可能用个七八年厚就开始生锈了,图二额外花钱做了一层电泳漆,保守估计用 15 年不成问题。就一个电池包箱体,其实差距还是非常大的。

冷却系统:冷却系统的结构设计大家其实都差不多,用的都是铝,因为铝的导热性好,不同之处在于冷却水道的设计,冷却水道的设计由电池模组的布置,以及产生的热量相关,这个需要 CAE 热仿真跟流体仿真,来指导设计。布置形式呢,大部分是布置在电池底部的,比亚迪的电车有的布置在电池上部,特斯拉是把冷却水板布置在电芯之间。相对而言,布置在电芯之间是最好的,因为接触面积最大,冷却效果最好。

电池并不是直接跟冷却水板接触的,电池与冷却水板之间会涂一层导热胶,这个导热胶的作用是加入电池热量交换的,业内基本所有的主机厂跟电池厂都会这样设计。

高/低压线束:高压线束就是输送电压用的,低压线束是采集电池的信息状态然后传输给 BMS。其实线束最大的难处是布置,因为电池包的空间有限,在布置线束的时候,会跟很多零部件,或者锐边距离很近,车辆在行驶过程中,电池包会跟随着震动,如果线束跟其他零部件接触或者跟锐边距离很近,会产生摩擦,长时间的摩擦会损伤线束,继而会引起电池包着火,所以在布置线束的时候如果距离零部件很近,就得加一层防磨套,或者用卡扣把线束固定住。好的主机厂或者电池厂设计的电池包看起来会非常整洁,原因就是在这种细节上处理的很好。有些不良厂商,为了省钱,线束直接裸露,即便是跟其他零部件碰上也不管,这种设计长时间怎么可能不会出现问题呢?

电池包上盖:上盖的技术含量不大,主要就是密封,电池包是不可以进水,进空气的,有的电池包上盖用冲压钢,有的用合成塑料,都是可以,只要能保证密封就行了。

电池安全

想必在新能源汽车上,大家最关心的可能就是电池的安全问题,尤其是现在自媒体上流传的各种电动车着火事件,让很多考虑电动车的消费者产生了放弃的念头。我搞了五年的电池包,所做的一切就是保证电池能够正常安全的运行,我可以告诉大家,中国的电动车安全标准是世界上最高的,相对而言,只要电池包能装车出厂,就是安全的。没有绝对,绝对安全谁都做不到。

电池包在出厂之前都会做各种各样的测试,比如说跟安全最相关的热失控测试,国家要求 5 分钟之内电池包不允许起火爆炸。就是给乘客留有足够的逃生时间。还有火烧测试,就是把电池包捧火堆里烧,然后拿出来放置一段时间,要求也是不准起火爆炸。挤压测试,把电池包用设备挤压到一定程度,也是不允许起火爆炸。像这样的测试,国家要求的跟企业以及的标准,大约有 100 多条,也就是说电池包在出厂前得需要做超过 100 项测试,这些测试的目的就是要保证出厂的电池包不能出现安全问题,能够稳定的运行。

电动车在发生碰撞的时候侧碰是最危险的,因为无论是前碰还是后碰,整车都会有足够的缓冲区域,来保护电池包,但是侧碰就不同了,电池包的宽度大约在 1.4 米,整车的宽度通常在 1.8 米左右,其侧碰的缓冲区域就很小, 之前讲到的电池包箱体的设计,纵梁会有吸能的设计,其目的就是为了在发生侧面碰撞的时候,侧梁可以很好的保护电池,不被挤压。其实新能源的车身也是有保护电池的机构的,看下图,这个是车身的加强结构,其目的是保护电池在侧面碰撞的时候,免于挤压。为了保护电池的安全,我们工程师是做足了设计。

在电池包发生热失控之前,国家要求电动车的 BMS 必须要发出信号给驾驶员,要求驾驶员迅速撤离车辆。这个时候如果行车显示屏上有响应的提示,千万不能抱着侥幸的心理继续行驶,一定要远离车辆。

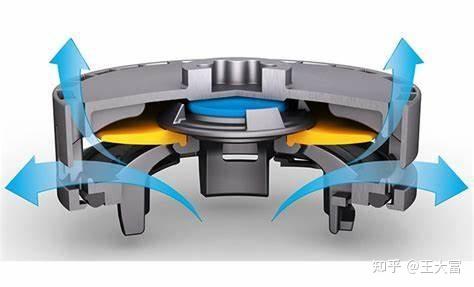

通常,所有电池包都会布置一个或者多个排气阀,排气阀的目的是当电池包有电芯发生了热失控,排气阀会在压力的作用下打开,把压力跟高温高温气体快速的排放出去,避免更多的电芯发生热失控。

有些高级一点的排气阀会设计一层隔膜,那个隔膜是透气的,但是能够防水防灰尘,其作用就是在平时可以让电池包内的空气与外界进行交换,当然这种排气阀价格会贵一些,一般好车上才会使用。

其实电池的安全跟使用寿命更多的是平时的保养,没错电动车的电池挺矫情,虽然我们工程师做了很多的设计来保护电池的安全,但是使用习惯也非常重要。

继续更新

如何保养电池

相比于燃油车的发动机,电池真的是特别矫情了,怕冷,怕热,充电多了也不行,放电多了也不行。其实我更喜欢内燃机,什么环境都能适应,而且还耐造,只要定期保养就可以了。其实电池也是需要保养的,只不过电池的保养不是定期的,电池的保养需要每天在使用的时候都要注意,尽可能让电池处在一个舒适的环境中。

我们先来说一下什么样的环境会损害电池。第一个低温,没错电池很怕低温,三元锂电池耐低温可以到零下 30°C,磷酸铁锂电池稍微差一点,零下 20 多度。因为电池中的电解液是液体,低温的时候,其电解液会变得粘稠,有效活跃的锂离子就会变少,这就是为什么电动车一到了冬天续航里程就直接腰斩的原因之一。这是电池放电,其实低温下充电更损害电池。我先说一下电池充放电的远离,了解了原理会更容易明白,低温对电池的损害。

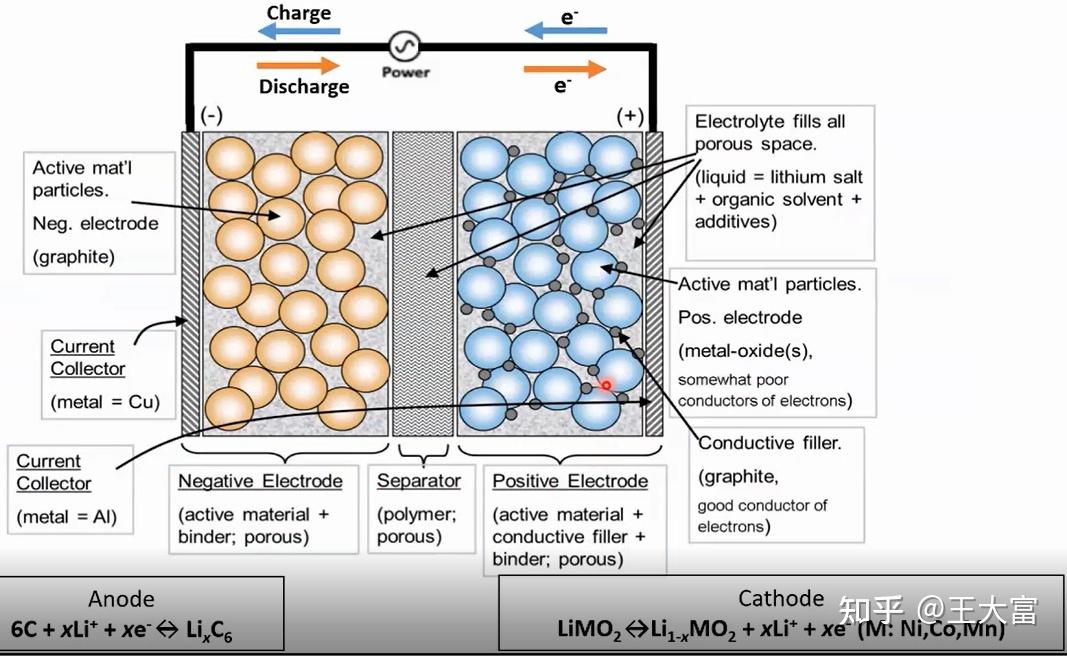

上图是锂离子电池充放电示意图

当电动车外部负载需要用电的时候,锂离子在电池从负极穿越隔膜游到正极,电池的放电过程就是这样的,锂离子从负极游到正极,当大部分可游离的锂离子都跑去了正极,电池就放电结束,没电了。

充电的时候正好相反,加反向的电压,使锂离子从正极脱离,重新回到负极。温度在20℃-50℃的情况下,如果用显微镜仔细观看细节,大都是6个碳原子包裹住1个锂离子,在-20℃或者更低的气温下充电,就是让锂离子回到负极石墨那里去,因为温度的影响,有一些锂离子迷路了,走丢了,找不到回负极的路了,这个走丢率跟温度以及充电的快慢密切相关。

比如,以0.5C的速率充电(1C充电,就是1小时把一块全空的电池充满。2C充电,就是半小时内把一块全空的电池充满。0.5C,就是2小时把一块全空的电池充满),在零下2摄氏度的情况下,某种典型的三元锂离子电池就已经会有5.5%的锂离子走失;如果充电速率增加到1C,就会有9%的锂离子走失。

尽管锂离子走丢了,但是也总得有个去处吧?是的,他们不会消失,它们还在电池的负极附近,只不过从锂离子变成了锂金属,变成了银白色的金属锂单质附着在负极表面了,这个现象在行业内叫作"析锂"。如果继续在低温下充电或者使用大电流充电,锂金属就会开始结晶,从一个小褶皱变成一个小凸起,从一个小凸起变成一个大疙瘩,从一个大疙瘩生出一个树权一样的分支出去。

至于产生的这些树杈结构是否能刺破隔膜,现在还存在争议。有部分人认为,不用担心这些树枝状的分叉结构会刺穿隔膜,他们其实很脆弱,根本没有足够刺穿隔膜的强度。也有部分人认为如果树杈结构大到一定成度人可以穿破隔膜的,如果隔膜被刺穿,电池就直接短路起火爆炸了。但它们会大幅改变电池的燃点,之前可能四百度才会燃烧的,分叉多了之后,一百多度就会燃烧了。而就算不燃烧,由于这些本该参与充放电的锂离子在负极变成了不参与充放电的锂金属,于是宏观表现上就是电池容量下降,电动车续航下降。下降的严重程度,要看充电速度的大小和温度到底有多低。

继续更新

所以说电池是很怕低温的,那么是不是说北方的用户就跟电动车无缘电动车了?其实也不是,车辆在研发的时候,会特意的针对低温进行设计,就是电池的热管理系统,这套系统比燃油车的热管理系统,复杂的多的多,比如说在冬天低温的时候给电池充电,充电桩不是立马相应给电池充电,而是先加热电池,等到电池处在一个合适的温度的时候再给电池充电,所以说这个时候就尽量不要用快充,用户请记住:快充能不用就不用,只要你用了快充,对电池就会有损伤,这个跟技术无关,是锂离子电池的特性决定的,如果说你着急赶时间,偶尔用一次两次,其实也没事,相对于整个电池的生命周期,那几次对电池的损伤可以忽略不记,但是不能天天用,经常用。

我们再说低温,低温的环境我们是改变不了了,只能靠厂家的技术了,对于用户来说我认为唯一能做的就是冬天的时候尽量把车放地下车库,不要放在外面冻,让电池的温差尽量小,可能这是面对低温,我们唯一能做的。|

保养电池就两点,第一:尽量不要用快充,第二:尽量不让要电池挨冻,放地下车库。有的用户可能会问电池需不需要额外安装电池护板,我的意见是没必要,因为电池包在研发的时候,已经考虑过这个问题的,你可以绝对放心,电池包不是整个底盘的最低点,假使在行驶过程中,前方有个石头,你在趟过时候的过程中跟底盘有磕碰,肯定是前副车架先碰到的,电池不会被碰到的。还有一种情况是小石子的打击,关于这个电池在出厂的时候会有一个护板,如果说没有护板,那也会喷涂防冲击胶,即便是没有防冲击胶跟护板,那么电池包的底板也是足够厚实的,可以防住小石头的冲击。

关于电池就讲这么多了,如果大家有额外的疑问,或者问题,可以在评论区留言,接下来讲电机。

接着更新

电机

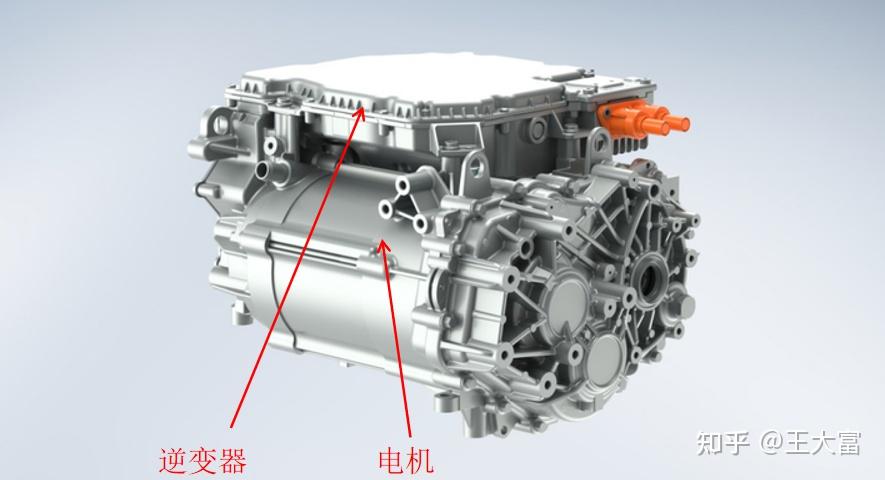

其实严格意义上电动车用的不应该叫做电机,应该称之为电驱,为什么叫做电驱呢?因为光有电机是不够的,电池包输送到电机的电是直流电,但是电机需要交流电来驱动,这中间就得需要有一个逆变器,逆变器将直流电转化成为交流电,给电机使用。

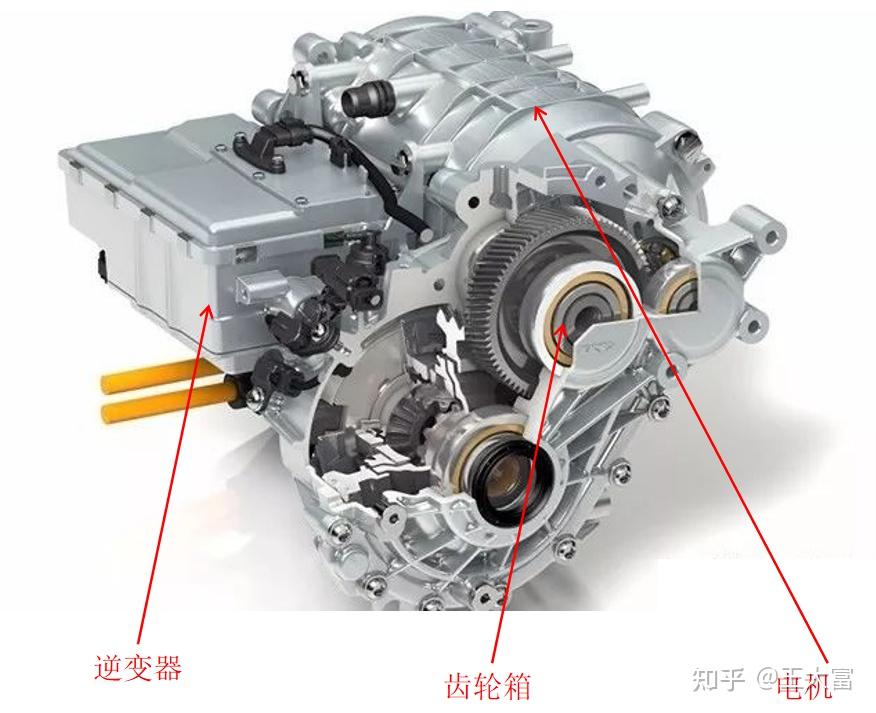

电机的转速很高,但是所爆发的扭矩很小,电机是没办法直接驱动车轮的,因为扭矩不够,这就得增加一个齿轮箱,使转速降下来同时提高扭矩来驱动车轮。

什么是电驱系统

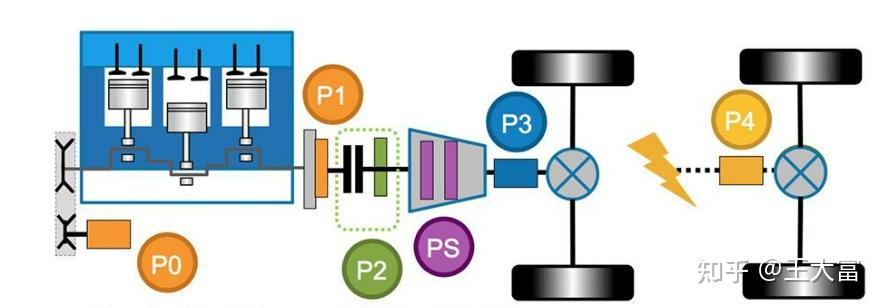

电驱系统是由电机跟能量管理系统构成,相对于变数箱电驱是一个新的技术领域,应用在纯电动车或者混合动力车型上。按照电机布置的位置分为P0,P1,P2,P3,P4.

P0:布置在发动机前端,与发动机皮带相连。

P1:布置在发动机曲轴上

P2:布置在发动机与变数箱之间

P3:布置在变速箱后端

P4:布置在后驱动桥

PS:布置在P2与P3之间,位于变速箱内部,也叫做P2.5

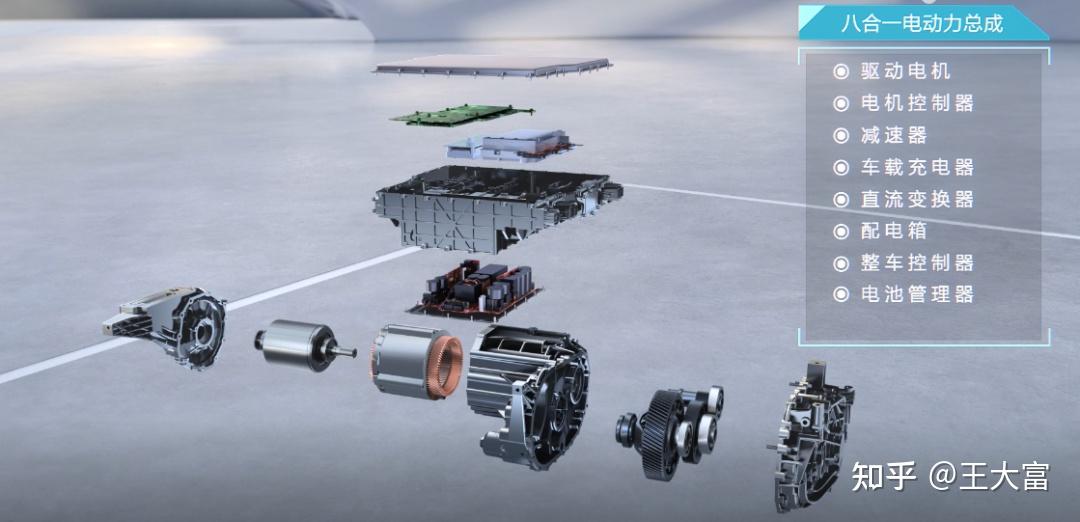

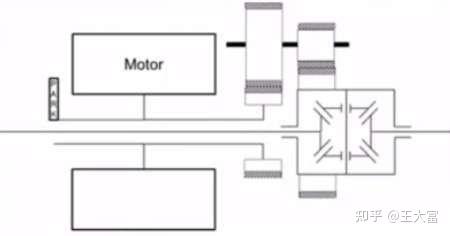

电驱架构

二合一:电机+逆变器

三合一:电机+逆变器+齿轮箱

多合一:电机+逆变器+齿轮箱+X(DCDC,OBC,etc)

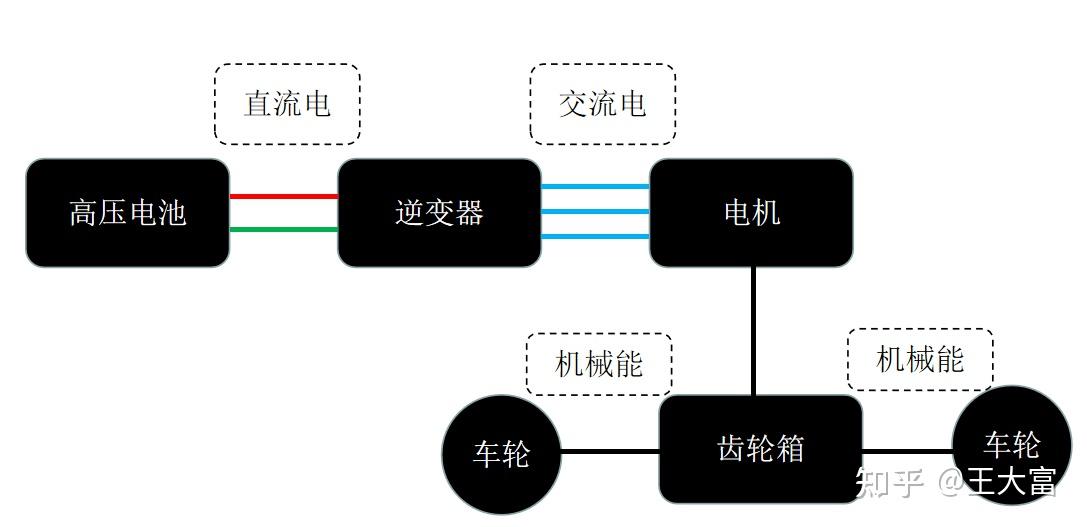

电驱系统的能量转换

电池包放出的电压为直流电,通过逆变器转化成交流电,然后输入到电机,电机运转,然后通过齿轮箱,减速增加扭矩,然后转化成机械能输送给车轮,车轮带动车子前进。

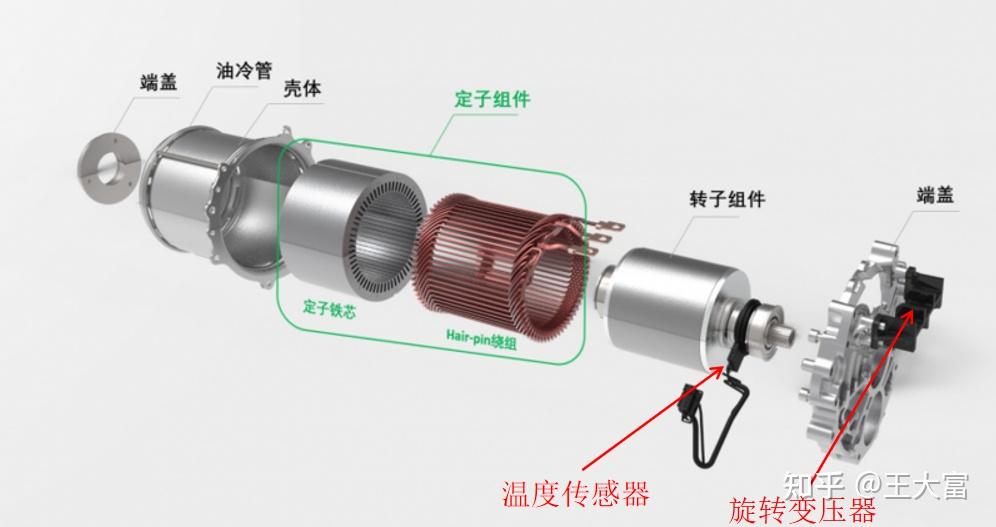

电机构成

电机主要是由定子总成,转子总成,温度传感器,旋转变压器等构成。最核心的就是定子总成跟转子总成,温度传感器要实时监控转子的温度,旋转变压器是监控转子的位置跟转数。

未完待续

继续更新

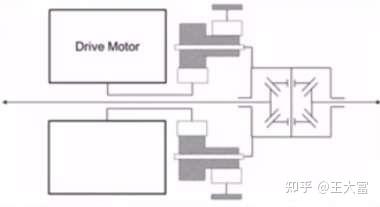

所有的电动车都会至少有一个驱动总成,一般都是布置在车辆的后面,驱动车辆的后轮,俗称单电机版本,高配车型会有两个驱动总成,一个放前面,一个放后面,俗称双电机版本。

后驱动总成适配后半轴,传递动力直接给后轮,一般都会集成一个驻车机构,就是挂P挡的时候,直接锁定驱动总成。有些追求越野的车型也会在后驱总成中布置一个差速器锁。

前驱动总成适配前半轴,传递动力给前轮,前驱动力总成不会布置驻车机构。

逆变器

逆变器的主要功能就是把电池包放出来的高压直流电转化成电机需要的三相交流电,精准的将交流电输送给电机定子。

电机定子

将逆变器转化过来的交流电通过数百片定子绕组后产生磁场。

电机转子

利用自身的磁场与定子磁场发生反应,从而产生扭矩,输出动力。

齿轮总成

齿轮总成就相对于变数箱,把电机输入的动力进行转换,然后输送给半轴。

电驱壳体

电驱壳体就是支撑安装电驱所有的零部件,类似发动机缸体一样。

齿轮配比

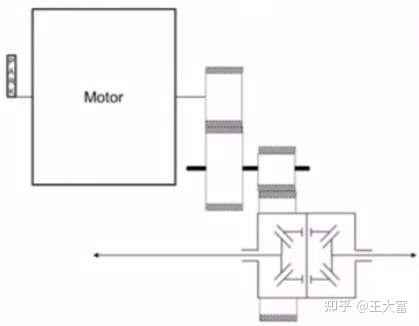

为什么需要齿轮,而不能直接用电机驱动车轮行驶

因为电机直接输出的扭矩太小,远远达不到整车需要的扭矩,需要齿轮进行减速增加扭矩。

减速机齿轮布置方式

按照传动的布置形式又可分为异轴式、同轴式和分流式减速器。

优点:外形可以有各种各样的变化,半轴的跨度小,设计简单,制造加工简单,可以有很高的齿轮比。对于大车比较友好

缺点:外形尺寸比较大,平台化比较困难,很难共用。

优点:尺寸小,设计简单,制造加工简单,重量轻,因为整体尺寸小,对于小车比较友好。

缺点:齿轮传动比受限于同心轴,限制机油进入电机气隙比较困难,整体尺寸比较长,会影响到半轴的布置。

优点:尺寸可以做到最小,承受的载荷很高 ,有利于实现平台化,共享设计。

缺点:齿轮传动比受限于同心轴,限制机油进入电机气隙比较困难,制造加工比较繁琐,整体长度过长,会引起半轴布置苦难。

不管哪一种布置,最终都取决于电机的效率,电机的效率取决于电机的旋转损失,以及扭矩损失。效率对于电机而言特别重要,是最终决定到底布置哪种电机的关键因素。

旋转损失

对于轴承而言,预加载会增加旋转损失,尽可能去避免预加载轴承,比如圆锥滚子轴承,轴承的直径越大,旋转损失越大。相对于圆锥滚子轴承,深沟球轴承比较常用在电驱上。如果说电机的载荷非常大,或者用在大车上,那么就首先圆锥滚子轴承。

扭矩损失

齿轮内啮合动力大约有0.75%的损失,外啮合大约有1.5%的损失,所以减速机尽量选择内啮合,避免外部啮合。

电驱润滑机油设计

机油液位不能超过转子与定子的气隙,机油在气隙中会引起严重的抖动,产生粘滞损失。异轴式设计就可以灵活的将电机布置在输出轴之上,从而为差速器齿轮组提供一个很高的机油液位,利用飞溅润滑。同轴设计要么使用一个很低的机油液位设计,或者使用与电机腔隔离的密封齿轮。

飞溅润滑

通过齿轮的运动将润滑油飞溅到齿轮跟轴承上,确保所有的齿轮都能够得到机油润滑,不需要额外的机油泵,消除了在低温下,机油流动性低,节省成本。需要精心设计补集器,油滴的轨迹。润滑就存在旋转损失,这里需要做一个平衡。

机油冷却

通过电子机油泵机油的喷射来冷却电机,一般从端面向内喷油,通过挡油板的设计,来改变油路的走向,冷却的机油同时也可以用做润滑。好的冷却设计是所有线圈位置都要有冷却,使其温度均匀,如果温度不均匀,可能造成线圈的损伤。电机转子也需要冷却,通过在中间轴设计油孔,进入到电机内部进行冷却。

其实电机各个主机厂的差距不是很大,电机本身也比较成熟,消费者其实在使用的过程中很难感受是好还是坏。除非是上了高速,跑最高时速的时候,有的可以跑 120,有的可以跑 180,有的可能超过 200,拼最高速度,电车是跑不过油车的。

经常听到买传统燃油车要看三大件,那么买新能源车要看什么?上面链接是电控的更新,给需要的小伙伴参考。