如何提高自己的文字功底?

要提高文字功底,我认为可以从三个方面来提升:逻辑、情感、修辞。

逻辑第一,情感第二,修辞第三。

文字功底指的是什么?指的是从事文字工作所必须掌握的基本的知识和技能。

在这些必须掌握的基本的知识和技能当中,逻辑是最根本的要求,其次是要真情实感才能真正打动人,最后才是修辞。而现实呢,很多人往往最重视修辞,以为只要修辞用得好就是文采好,就算好文章,其实这是误解,下面我就来详细说说。

符合逻辑是文章最基本的要求

一篇文章没有逻辑,读者是看不懂的。从大的方面来讲,整个文章要符合逻辑。从小的方面来说,句子也要符合逻辑。

一篇文章由中心思想、材料、结构三要素组成。三者的关系是,所有的文字材料是围绕中心思想,根据一定的逻辑结构组合起来的。也就是说,你得按一定的顺序或线索来展开内容。

写作是需要有商业思维的,文章就是你的产品(商品),生产制造商品是需要正确规范的流程的,否则生产出来的东西就不是合格的商品,没人买(没人读)。

所以文章要有逻辑,文章的部分与部分之间、部分与整体之间要有内在的联系,以及外部形式的统一,要有条理,开头说什么,正文说什么,结尾又要怎么说,都需要有规范,这样文章的脉络才够清晰,别人才读得明白。

那通常来讲,文章的逻辑结构是怎么样的呢?

比如拿知乎上的内容来讲,我们写一个回答,通常可以针对题主提出的问题从三个部分来解答:是什么、为什么、怎么做。

或者是像我这篇回答,结论先行,然后分述论点。

我这篇回答的结论是:逻辑第一,情感第二,修辞第三

分述论点很好理解,就是亮明观点后,接下来分别从逻辑、情感、修辞三个方面一一阐述清楚即可。这就是我这篇回答的逻辑,相信这是比较好理解的。

同样的道理,文章当中的句子也是要讲逻辑的,否则读者同样看不懂。

比如:今天天气很好,小明下班了。

这就是缺乏逻辑的,天气跟小明下班之间没有内在的联系。

而改成:今天天气很好,小明下班后去逛了会儿公园。

这就不一样了对吧?因为天气不错,小明下班后逛公园了。

真情实感才能打动人

人有七情六欲,而文章正是表达这七情六欲,人有各种情绪,文章也是在表达情绪,但这情绪要真,才能让读者有感。

作者在写作的时候有没有用心,读者是完全能够体会到的。好的作家的文字是会说话的,读的同时,我们大脑里也会画面感出来。

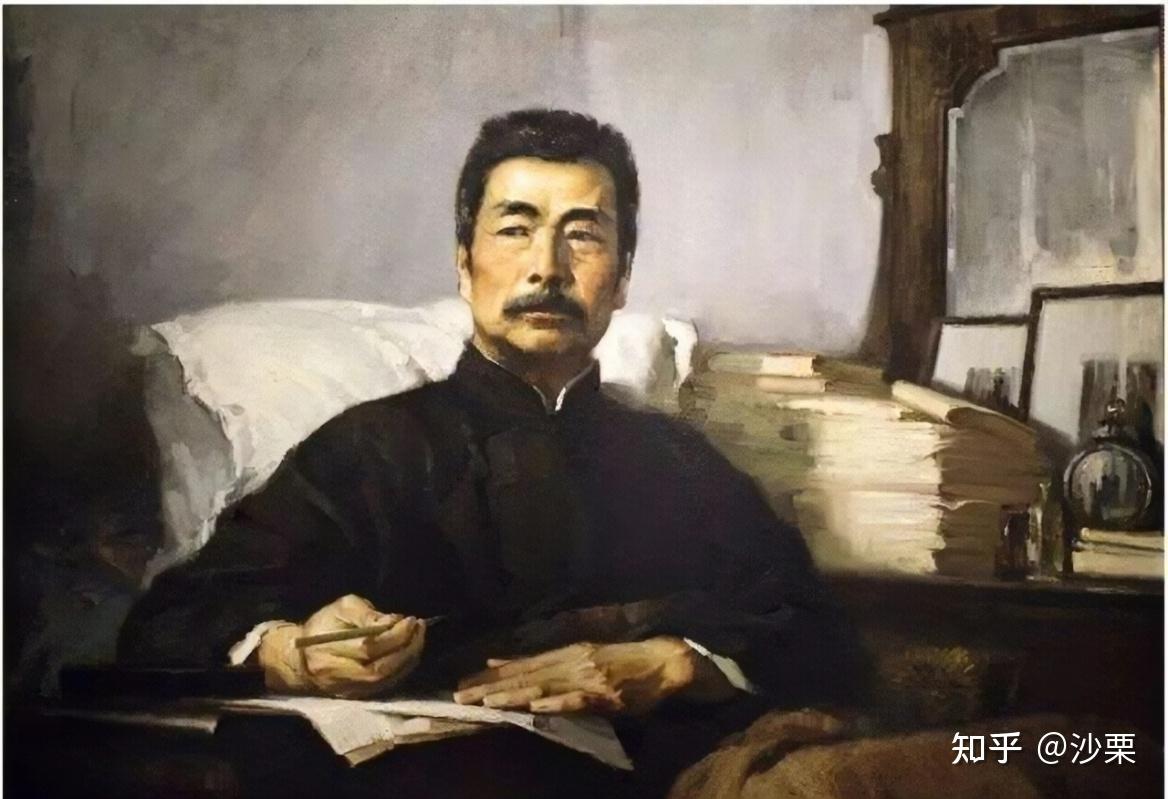

我们来看鲁迅先生的《故乡》里,闰土的几句话(只摘抄了闰土的几句话,非原文顺序):

“这不能。须大雪下了才好。我们沙地上,下了雪,我扫出一块空地来,用短棒支起一个大竹匾,撒下秕谷,看鸟雀来吃时,我远远地将缚在棒上的绳子只一拉,那鸟雀就罩在竹匾下了。什么都有:稻鸡,角鸡,鹁鸪,蓝背……”

“现在太冷,你夏天到我们这里来。我们日里到海边检贝壳去,红的绿的都有,鬼见怕也有,观音手也有。晚上我和爹管西瓜去,你也去。”

“不是。走路的人口渴了摘一个瓜吃,我们这里是不算偷的。要管的是獾猪,刺猬,猹。月亮地下,你听,啦啦的响了,猹在咬瓜了。你便捏了胡叉,轻轻地走去……”

“我们沙地里,潮汛要来的时候,就有许多跳鱼儿只是跳,都有青蛙似的两个脚……”

这是少年闰土。活脱脱就是一个特别有朝气的少年,结识了情投意合的朋友,话也就特别多,恨不得把自己知道的,自己喜欢的,都告诉“我”。从“我”和闰土的对话里,我们能感受到两个少年的喜悦。

那鲁迅先生又是怎么写中年闰土的呢?我们来看“我”和闰土的重逢,先是一段外貌描写:

这来的便是闰土。虽然我一见便知道是闰土,但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

接下来:

他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。

他回过头去说,“水生,给老爷磕头。”便拖出躲在背后的孩子来,这正是一个廿年前的闰土,只是黄瘦些,颈子上没有银圈罢了。“这是第五个孩子,没有见过世面,躲躲闪闪……”

还未读完,我们似乎也打了一个寒噤,我们也感觉到了,“我”和闰土之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

少年闰土是可爱、可亲的,而中年闰土是可怜、可悲的。

少年闰土带着希望,而中年闰土,一身的悲哀与无望。越读越会让人生出一丝惆怅……

《故乡》里写杨二嫂也是经典,其圆规形象可谓刻骨三分。

另外像张爱玲也是传情达意的顶级高手,比如《倾城之恋》《金锁记》《沉香屑》等,简直有毒,女性读者是很容易把自己代入女主角,与之共情的。

总之,文章要有真实、真挚的情感表达,才容易让读者产生共鸣。

好作家大多善用修辞手法

在具体讲修辞手法之前,我想有必要说一说,题主所说的大白话的问题,其实大白话也能写出好文章。

并不是一定要用华丽的辞藻才能成就好文章,实际上很多大作家的作品里,语言都是非常朴素的,平实的。

比如大家都有共识的,汪曾祺先生的散文,语言都非常质朴,都是大白话。

当然,使用修辞也不是说就一定是华丽,而是恰到好处。修辞用得好,读者是更容易代入作品当中的。

修辞是指在写作的时候,利用多种语言手段,让文章达到尽可能好的表达效果。

修辞包括比喻、拟人、夸张、排比、对偶等。

就说比喻吧,朱自清先生有个观点,他把比喻分为两类:即”近取譬”和”远取譬”。”近取譬”多是取形似,而”远取譬”则是取神似。

”远取譬”才是上佳,用不是很像的东西进行类比,用陌生的东西进行类比。

就拿朱自清先生的《河塘月色》来说:

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

叶子比作舞女的裙,这算是形似,而清香比作高楼上渺茫的歌声,这就非常的绝妙了。

再比如钱钟书,也是擅长用比喻的顶级高手。他对比喻的运用是突破传统的,他非常擅长用抽象的事物来比喻具体的事物,或者是用具体的事物比喻抽象的事情。

在钱钟书的《围城》里有很多令人叫绝的比喻。

一开篇就有:

夜仿佛纸浸了油,变成半透明体;它给太阳拥抱住了,分不出身来,也许是给太阳陶醉了,所以夕照晚霞隐褪后的夜色也带着酡红。

夜是抽象的事物,而浸了油的纸,一下子就具体了,似乎触手可及,能把夜摸到。

另外还有:

忠厚老实人的恶毒,像饭里的砂砾或者出骨鱼片里未净的刺,会给人一种不期待的伤痛。

用饭里的砂砾,鱼刺来比喻恶毒,让人意料不到的痛。

再比如鲍小姐穿衣较为裸露,钱钟书将之喻为真理,就是用抽象的事物来比喻具体的事物。

总之呢,要提高文字功底,唯有多读多写,多读好的作品,经典作品,看好的作家们是如何写作的。

而且,写作是实践性的活动,没有实践,提升就无从谈起,所以动笔去写才是唯一的出路,我自己也正在这条路上求索着~

对于新手写作者来说,写作是需要不断学习的,与其一个人关起门来自己琢磨,不如找个好的老师来引导,比如知乎知学堂官方的写作直播课,就会有专业的老师给予写作方面的指导。

为期3天的写作直播课,只需要1元即可报名。3天的时间,写作水平不可能有质的飞跃,但我们却有机会轻松get到在知乎创作的方法和技巧,加上持之以恒的不断练习,相信提高文字功底并非难事。

以上,希望能帮助到你。我是 @沙栗,爱读童话的吃货,多平台签约作者,写作课导师,阅读推广人。

看到很多朋友收藏了,很欣慰我用心写的内容能对大家有用,那么,给沙栗个赞呗,小花花送上~~