在封建时期摊丁入亩真的可以随便使用吗?

首先摊丁入亩之前是什么制度呢?摊丁入亩不是凭空出现的,或者说,如岩井茂树所说,从关注人的生理劳动能力并以强权强制性地组织劳动的体制,向以私有财产为基准征派财物性或劳务性负担的体制转变,这当然不是发生在明末清初,摊丁入亩不是清朝统治者突然想到就执行的,而是和郡县制等体制变化一样,有一个漫长的过程。

岩井茂树在《中国近世财政史研究》中指出,一条鞭法——地丁银改革(摊丁入亩),是在评估编户的负担能力=资产时方法上或者说是技术上的一次变革,即抛弃人丁、家庭财产等现实中难以把握的评价标准,转为只看拥有的土地面积=税粮额这样一种单纯的资产评估方法。在摊丁入亩之前,明朝通过里甲制度和鱼鳞册根据差役、徭役的负担能力来决定各户的负担等级。但是,明代的徭役制度已经不仅仅将成丁均质的生理性劳动能力作为负担徭役等级的标准,而是把构成地主、农民经营单位的“户”所拥有的资产作为派征徭役的根本。 户内的人丁数与拥有的田地、役畜数量等一起,都是评判“户”的负担能力的基准之一。原则上根据综合评定的户等、户则的不同等级,按照经济能力征派负担。

例如一条鞭法的“丁银”制度是根据人丁数、田地数划分三等级或九等级的综合资产评估方法的变形,是将作为部分资产评估基准的人丁数抽出来并对其分派部分徭役银的方法。从表面上看是获取人丁血肉之躯的劳动能力,而实际上还是把人丁作为实现各户经济能力的劳动资产来评价的。在摊丁入亩执行之前的明朝,统治者已经逐渐将劳动力资产化,徭役能力和劳动力指代的资产相关,这才为清朝摊丁入亩奠定基础。因此,岩井茂树指出,在以各户资产确定负担能力的原则下,户等制下的徭役制度与清代以后不依据户等制的附加性、追加性课征制度具有连续性,换言之,明代以户为基础徭役和清朝摊丁入亩是具有一定的同质性,前者为后者的产生奠定基础。相对地,这和秦汉到唐朝的徭役制度(例如租庸调)是不同的,秦汉徭役是无法直接一步跨到摊丁入亩的时代的。

除了摊丁入亩需要劳动力资产化的前提,摊丁入亩还需要中央集权的权力模式和能正常运行的官僚体制。摊丁入亩照样需考察地方的土地所有情况,不然无法计算各地的赋税。这在中央能贯彻字迹意志到地方的时代是可以执行的,但是一旦到了中央集权衰落的时代就很难执行了。东汉和东晋时期,中央集权下滑,清查土地变得很困难,只有强权领导人刘秀和刘裕才可以从地方清查土地,抑制豪强,执行对农民和土豪的徭役和税收。执行摊丁入亩政策如果没有地方官僚予以支持和坚决执行,是实现不了的。清朝实现摊丁入亩也是在其统治巅峰期,到太平天国运动之后,清廷权威衰落,再也无力约束地方官僚坐大,地方官僚私自收厘金税清廷也无可奈何,这就是中央集权衰落的结果。

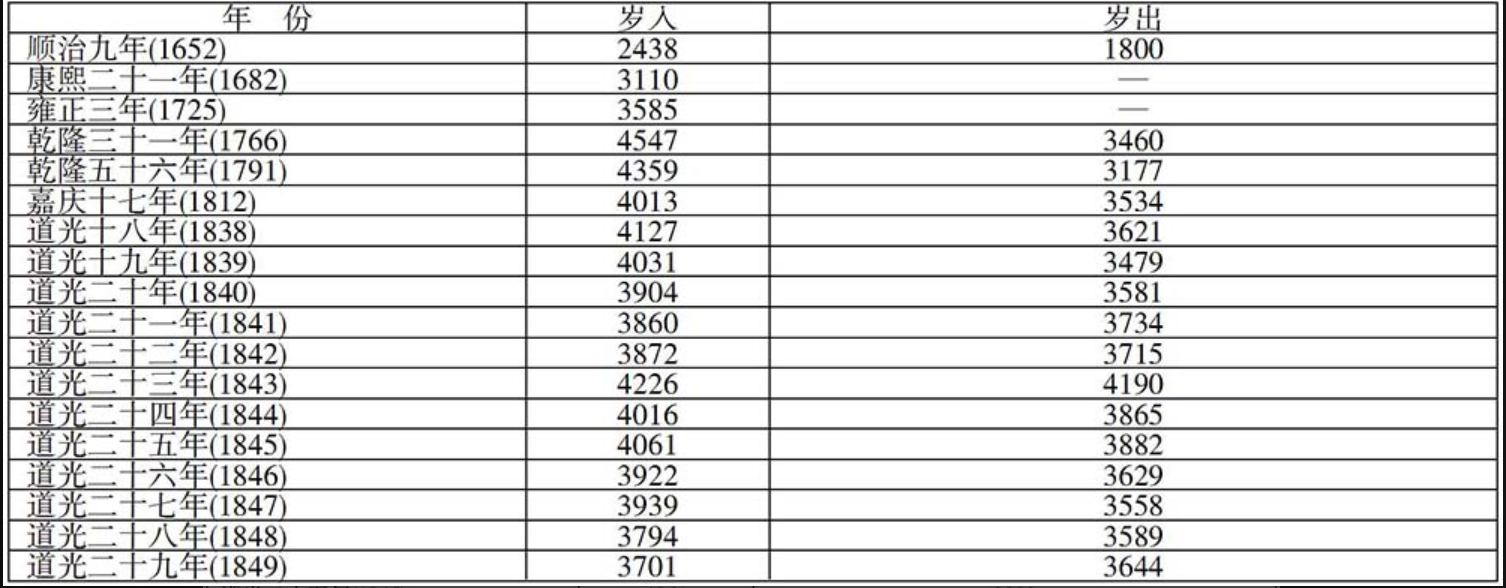

当然,摊丁入亩本身也不会像小说那样,长远上结束农民受到的压迫。因为以明清中国为原型的历史小说同样执行的是原额主义财政。明清时期的财政体系都是双重构造,即,一种是依赖正税收入的法定预算内财政(即正额财政),一种是以附加、追加性课征和劳役征派为原资的其他途径的财政,这两种财政同时并存。正额财政是刚性的,跟刚性税收制度相关(地丁税按照鱼鳞册收税,盐税、关税、商税比较稳定,每年总的税收变化很小);而附加性财政是正额财政的补充,当遭遇灾害、战争等情况需要正额财政外的拨款,或者地方政府扩张、中央正额拨款不足的时候,附加性财政就发挥自己的作用,地方官员通过摊牌等手段额外向老百姓剥夺其劳动成果。

岩井茂树总结为:附加财政扩张的倾向是由于中央政府的经费增大等压力,基层权力机构的正规财政资源得不到中央的供给保证,或者是出于不得已,需要基层自我筹集经费,从而形成了实质上的承包财政的并存。于是,在中央政府的统制之外,附加、追加课征与支出便分散成长,它虽不能成为合法的地方独立财政制度,但是它作为事实上的制度而成长。

附加性财政是明清政府运行必须的部分,但是因为其不合法(和儒家爱民思想相悖),因此当附加性财政对百姓的压力愈发严重的时候,统治者会将以往不受中央财政当局干涉的、事实上作为地方经费的徭役系统的课征,自此以后,与正规的土地税一起,变成了法定性质的国税,以往事实上不断膨胀的地方官府的财政也随之纳入了国家的正规财政。通过将附加财政原额化、禁止附加财政来抑制地方官员的盘剥,一段时间内可以产生养民的作用,但是如果每年中央和地方支出总量没有下降,那么最终还是会走向附加财政的膨胀。这就是“黄宗羲定律”中“积累莫返之害”,原因还是中国传统的中央集权、权力自上而下授予的制度中,底层官员只对权力来源(上级)负责,所以只需要完成上级的摊派任务而不需要关心老百姓的生活;上级只需要底层完成任务,也不需要考虑他们怎么盘剥老百姓。在正额财政吃紧的时候,附加财政就再没有任何底层约束的情况下产生。

所以,在小说中主角摊丁入亩假设在有前置条件下实行,长期以来如果战争无法结束,大量的正额财政要被军队和战争吞掉,那么其财政政策还需要不断改革,摊丁入亩不是一个一劳永逸的措施。