中国究竟需要什么样的漫画?

说一个我喜欢的方向:连环画形式

《奥秘画报》你看过吗?

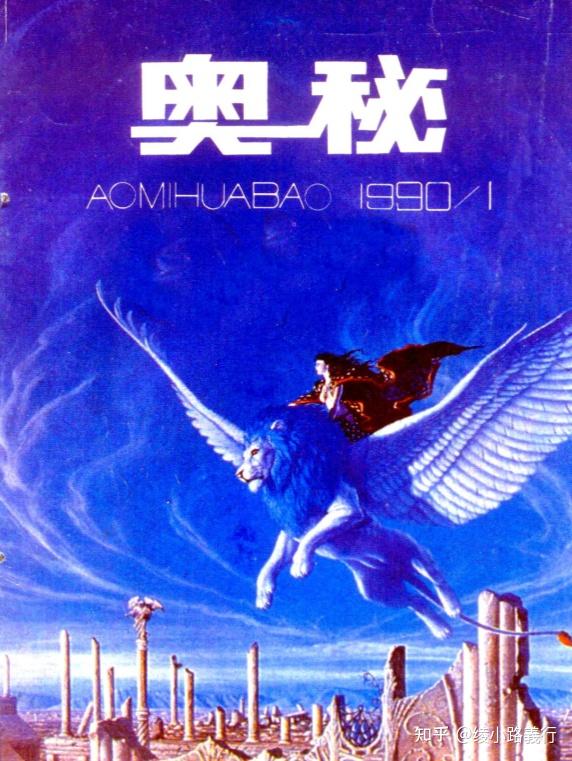

提起80后的漫画,很多小伙伴都会脱口而出90年代王庸声老师创办的《画书大王》,但其实中国很早就有了自己风格的漫画杂志,说起来大家一定不会陌生——《奥秘》。

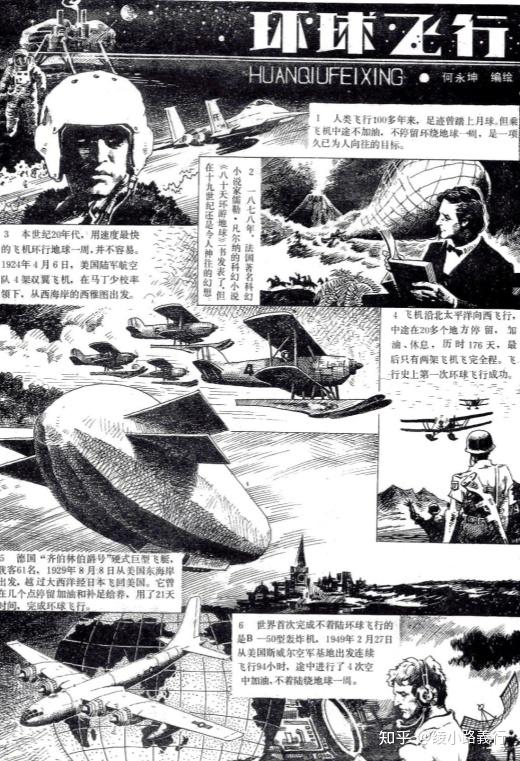

在80年代这本杂志可是与《科幻世界》、《知音》、《故事会》、《兵器知识》、《舰船知识》这些杂志一较高下的刊物,它的特点是用轻漫画的形式,来传递内容,所以叫《奥秘画报》。

今天,我们来聊聊我们自己的漫画杂志——《奥秘》的故事,且听娓娓道来。

《奥秘》画报杂志的形成,与中国式传统漫画、被称作小人书的《连环画》的兴起和衰落有关。

70年代,连环画正如日中天,大量连环画为了提高产能,使用了流水线作业的方法,大量改编小说和名著,为了冲击数量而让质量下滑。

改编的内容粗制滥造者逐渐增多,80年代中后期,随着制作精良的、动画分镜式日本漫画的引入,连环画从此被市场淘汰。

但是,有不少保持着连环画制作套路、内容质量亦属上乘的画报杂志却存留下来,《奥秘》就是其中之一。

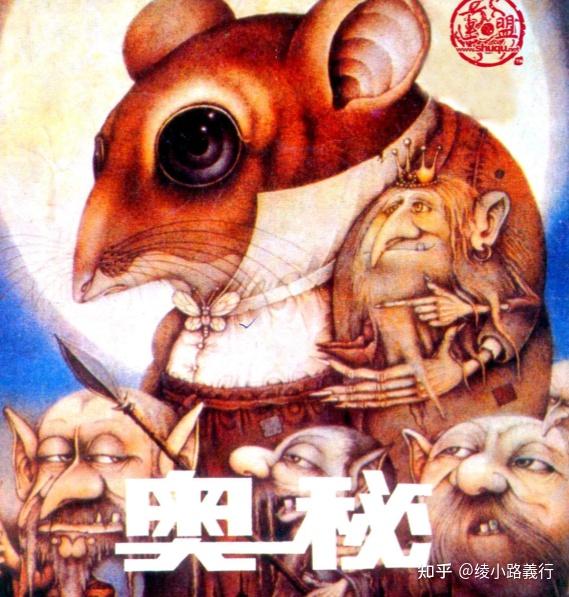

《奥秘》画报有三大优势,第一是吸取了连环画的教训,采用类似欧美图像小说的非虚构剧本,《奥秘》杂志的小故事都属上乘,且可以考据故事剧情的出处。

第二是《奥秘》杂志内容丰富,包含了国内外的奇闻异事,在互联网还不发达的时代,打了一个时间差,让更多读者把它作为获取更多知识、开拓眼界的利器。

第三是《奥秘》的故事类型都是科幻、悬疑、神秘的事件或奇闻异事,放到现在来说,就像自媒体创作者选了一个具有核心竞争力的好赛道,自带流量。

《奥秘》画报的剧本虽然都是甄选自国内外的神秘事件和奇闻异事,但作画却是自己原创,画风虽然未列一流之境,但完全可以表现故事。

虽然没有日本漫画那样复杂的分镜设计,但图像小说插画的形式既节省了画师的精力、又对图文阅读起到了控制节奏的效果。

每张图下配有几十字的段落说明,短文读起来不累,有图做解释又易懂有趣,现在看起来仍然十分好看。

《鬼门关》的故事

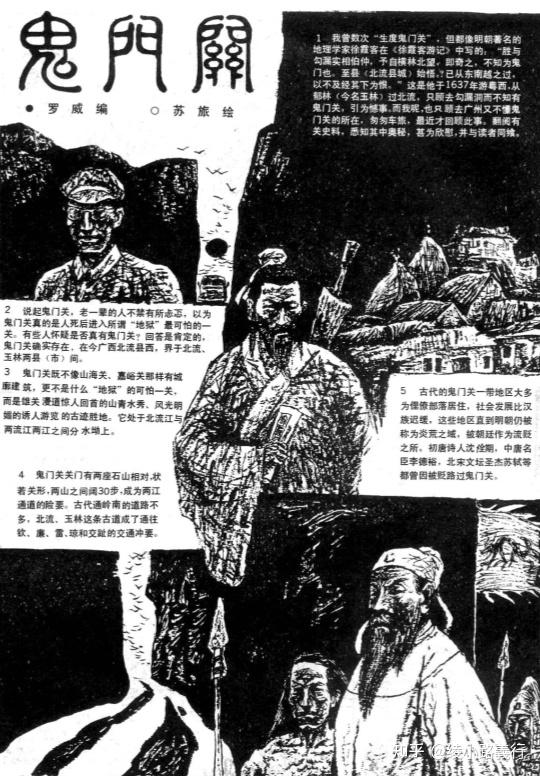

分享几个80年代、90年代有意思的几个小故事,与诸君共赏一下。89年第1期曾经刊登过一则《鬼门关》的故事,“鬼门关”确实有这个地方,在广西玉林和流县之间。

是不是像传说中的那样,令人心生恐惧呢?其实,古代这个地方比较荒芜,没有什么人烟,经常是获罪被贬和流放之地,北宋文人苏轼就曾经被贬到鬼门关。

道路坎坷、荒野毒雾、蛇虫出没是鬼门关的真实写照,但到了清代,鬼门关已经有人开店经营,行走旅人可以在那里歇脚驻足,饮茶休息。

解放后,鬼门关发生巨变,车水马龙、人群息壤、一派兴旺,人们都称此处为天门关或桂门关。

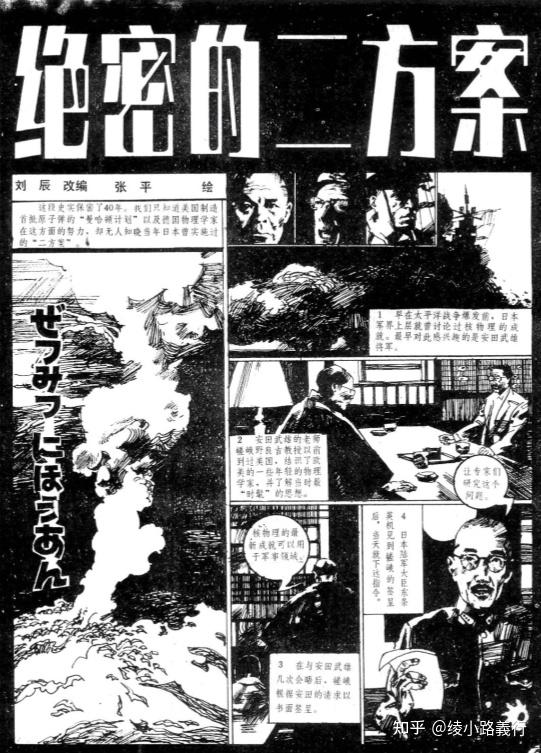

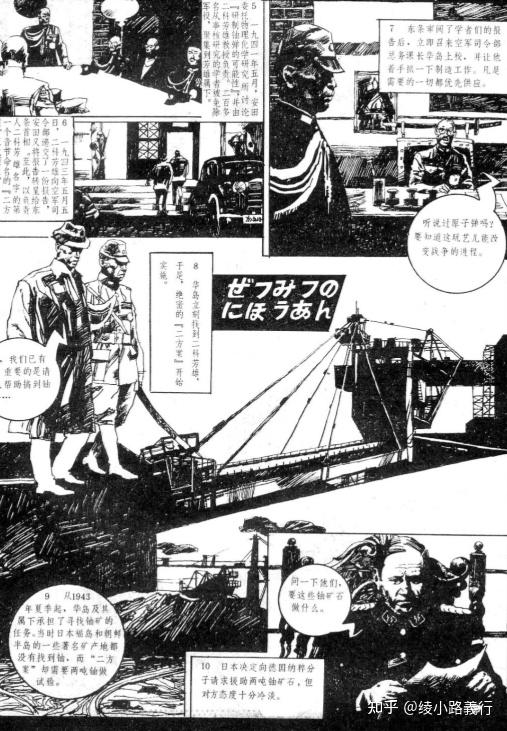

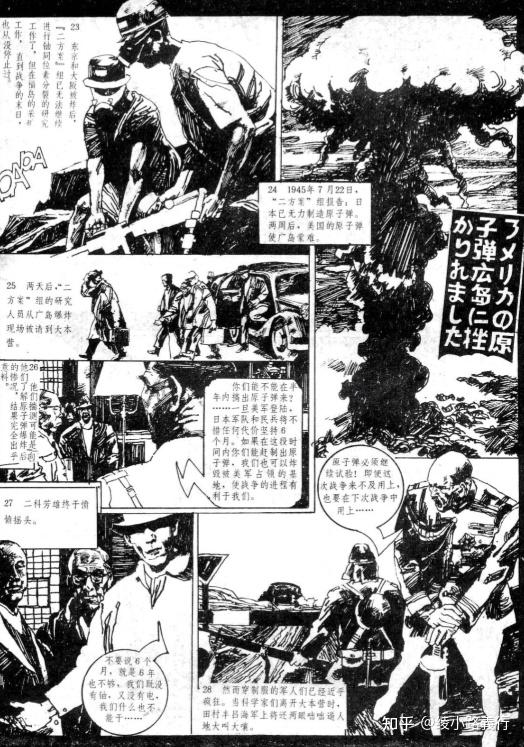

日本制造原子弹过程的《二方案》

日本二战时被美国的原子弹袭击,但日本自己其实也研究过原子弹,这则《奥秘》90年代的故事《二方案》就讲述了日本原子弹研究的始末。

早在太平洋战争爆发前,日本陆军大臣东条英机就与将军安田武雄研究过核研究,授意对方大胆去搞。

1943年,日本从德国订购了2吨铀,用于本国核物理学家进行原子弹的研究,但运载潜艇在途中被击沉未能到达。

于是日本在本土本州征集童工进行开采铀矿,但战争进程很快烧到了日本本土,不仅开采铀的地区遭到轰炸,就连电力也瘫痪了。

日本战败前,看到原子弹威力的田村丰吕海军上将还在叫嚣继续研究原子弹,就算这次战争用不上,下次也能用上,但既没有铀也没有电,研究人员都苦笑摇头,“2方案”才拉下了帷幕。

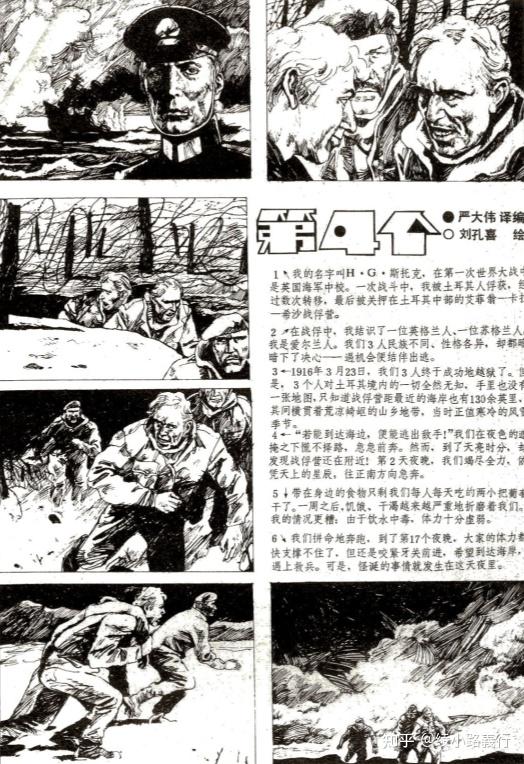

柯南道尔好友讲述神秘经历《第4个》

《福尔摩斯》的作者柯南道尔的朋友斯托克,是英国海军中校,在第一次世界大战的战斗中,被土耳其人俘虏。

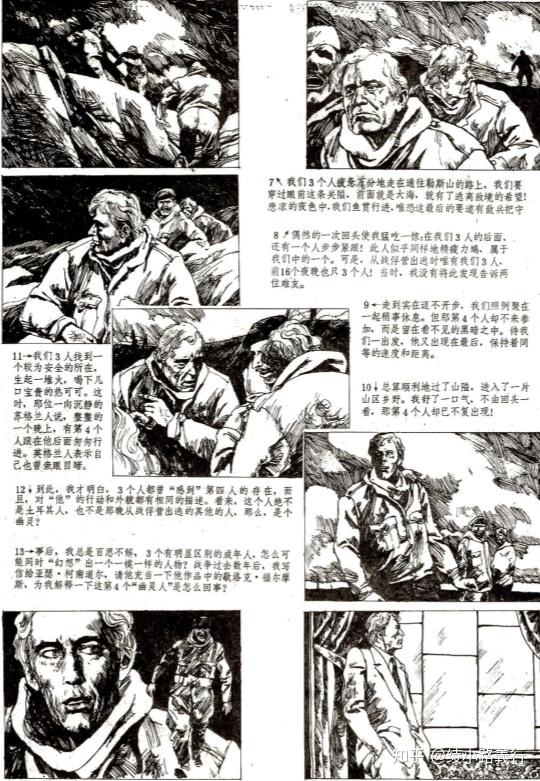

1916年3月,他和俘虏营中的另外2人一起逃跑,他们一行只有3人,但是在途中,总是能看到第4个人跟在后面。

而且不只是一个人看到,他的两位难友也都看到了跟在后面的第4个人,大家都以为是其他不认识的俘虏。

最后到达目的地,脱离困境后,跟在后面的第4个人却神秘消失了,他把自己的这一离奇经历写信告诉朋友柯南道尔,得到的回答是,当时大脑有可能极度紧张,有可能出现了幻觉。

但斯托克自己却不以为然,三个人同时出现幻觉的可能性并不大,这个“幽灵人”也成为他一生没有得到解答的神秘答案。

漫画陪伴了我们美好的童年,有些以漫画形式出现的杂志,却始终未能以漫画自居,这也有它背后的深层原因,但不论如何,像80年代的《奥秘》杂志这样给我们带来美好回忆的好书,真希望它们能继续生根发芽、开花结果。

回不去的是青春,留下来的,是美好的回忆。