你从什么时候开始意识到中国正在逐渐变强?

最近读到日本人上世纪90年代中后期写的一本书《亚洲经济该何去何从》,从日本人角度描述了当时亚洲多国的发展趋势。毫无疑问,中国是其中的重要篇章。书中从发展态势、存在问题等方面描述了当时的中国。文字如下:

沙漠化、土壤流失与盐害是中国土地资源的另一个杀手。过去20年间中国的沙漠每年以平均2460平方公里的速度增加。沙漠化主要发生的地点在西北、华北北部与东北各地,彼此间沙漠化问题的严重程度虽然不一,但是总计约有八成的土地面临沙漠化的危机。

每年2460平方公里的速度沙漠化!这意味着每年一个县的国土变成沙漠!按照这样的发展趋势,数十年后,中国的北方沙漠化程度将触目惊心。

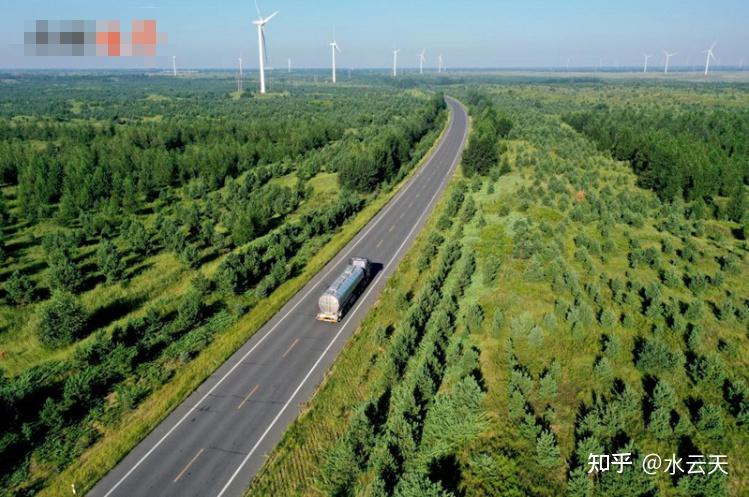

好在2023年的我,在吃饱喝足后可以悠闲地穿越。因为在我看到的中国北方,很多原本困于沙漠化的地区已经是这样的景象:

这一切,都源于1978年11月3日国务院批转国家林业总局的《关于在“三北”风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林的规划》。

它被称为“三北工程”。

这或许是世界上最为持久的一项规划?因为它的建设期是:1978年至2050年,历时73年。今天,它已进入第六期。

旷日持久的“三北工程”,很像是愚公移山的现实版。事实上看,它比传说中的“移山”难多了:

面积广阔。截至上世纪70年代末,已形成东起黑龙江、西至新疆的万里风沙线,总面积128万平方公里,沙地、荒漠、戈壁横跨9个省(自治区)。

基础很差。三北地区本来就气候干旱,历史上长期开发,导致建设初期,蒙新地区森林覆盖率仅2.4%,广大的荒漠和半荒漠地区森林覆盖率不足1%,多为零散分布的超旱生灌木和半灌木。

特别贫穷。全国60%的贫困县集中在风沙区,老百姓“木料、燃料、肥料、饲料俱缺”,不砍树怎么活?仅有的林子哪里够用?国家也穷,没钱治理。

难于登天。自然条件的挑战才是最大的挑战。华北、东北平原和黄土高原、蒙古高原明显的分界线,太平洋季风携带的水汽往三北地区内部吹不了多远,导致了降水少,相对干旱,造就了“春风不度玉门关”的景色。而黄土高原、蒙古高原和青藏高原更是落差巨大,青藏高原和天山山脉更是平均海拔四千多米,阻挡了印度洋、大西洋的水汽的深入甘肃内蒙等地。

荒漠还是这个荒漠、百姓还是这群百姓,但身在北京的领导者,他们或许是中国历史上最有理想的一群人:

1958年,教员就指出“要使我们祖国的河山全都绿起来,要达到园林化,到处都很美丽”;1964年,周总理就交待林业部门“沙漠化是森林植被被破坏的结果,要防治沙漠化,必须建设防沙林”。六十年代中期,形成了在西北、华北、东北建设大型防护林工程的构想。耽误的十年过去后,理想的火苗又燃起来。从1978年11月国务院批转“三北工程”起,这项号称“绿色长城”的工程,一代代领导者和林业工作者,带着三北地区苦哈哈的群众,艰难起步,在绵延万里的北疆,开启了波澜壮阔的“绿进沙退”的进程。

40多年的努力,效果明显。沙化土地面积已经由2000年前的持续扩展转变为2000年以来年均缩减1183平方公里。到2018年“三北工程”40年时,累计完成造林4613.72万公顷,完成规划任务的118%。就像这个时代上天入海的其它目标一样,土共又把“超额完成”写在辽阔的国土上。

我注意到,日本人书中所写每年新增一个中等县沙漠的时期,造林面积反而是最生猛的时候:一期、二期、三期分别完成规划的170%、183%、239%。可以想象,一方面历史上的“沙进人退”的趋势还在持续,一方面后防的阵地上拼命种树,积少成多,终于在2000年后扭转了战况。

这样的战斗无疑是艰辛的,“三北工程”40年累计造林保存面积3014.27万公顷,占造林面积的65%。那些曾经种下但夭折的造林面积,从另一个侧面反映了这项工程的不易。

40多年的“三北工程”,对北疆的改观是巨大的:

树变多了。工程区的森林覆盖率从5.05%增加到13.57%,风沙蔓延得到全面遏制,在西起塔里木盆地、东至松嫩平原西部的万里风沙线上,筑起了一条阻沙固沙的绿带,毛乌素沙地、科尔沁沙地、呼伦贝尔沙地、河套平原等区域实现根本性转变,进入恢复利用沙漠的阶段。树多了,对环境蒸腾增湿效应的改善明显,1978-2015年,京津冀、东北地区、黄土高原和新疆等典型区域森林蒸腾水量和年单位面积蒸腾水量总体呈增加趋势,其中黄土高原增幅最大,分别达47%、39.54%。

风变小了。“三北工程”位于干旱和半干旱地区,它是目标就是增加地表植被覆盖和地表粗糙度,减少沙尘源,降低风侵蚀力。效果如何呢?今年北方突然来的一次沙尘暴吸引了全国人民的注意力,其实在不久的过去,沙尘暴还是北方的保留节目。不知从何时起,大家觉得好空气已是理所当然。“三北工程”遍布的121个气象站台也记录到:1978-2015年,大风天气多发和频发地区(大风日数超过50天)的气象台数量占比从27.17%降至14.13%,年沙尘暴超过10天的气象台占比从21.74%降至5.43%。西北荒漠区每年沙尘暴降至4.14天,东北华北平原区、黄土高原降至不足0.5天。

田好种了。40年间森林年均固碳0.58亿吨,三北防护林固定二氧化碳可抵减同期(1980-2015)全国工业二氧化碳排放量的5.23%。到2017年,森林年涵养水源相当于1.4个黄河的年径流量。三北地区有效防护的农田面积达3021.4万公顷,比工程启动之初(581.39万公顷)增加4.2倍,仅农田防护林效应,工程区累计增加粮食产量4.23亿吨,年均增产1058万吨。

钱好赚了。三北地区是贫困高发的地区。“三北工程”的建设,也成为农牧民挣钱的好门路。除了植树造林吸纳劳动力1004.76万人,2017年三北地区经济林产业干鲜果品4800万吨,约占全国的1/4,年总产值1200亿元,森林旅游年接待游客3.85亿人次,旅游直接收入480亿元。“三北工程”对工程区群众致富的预期贡献率达27%。

说了这么多,到底国家在这方面的投入多少钱?

据统计,1978-2017年“三北工程”累计完成投资932.94亿元。不知道够不够一个美国航空母舰舰队的投入?“福特号”航空母舰还在反复折腾电磁弹射的时候,咱们已经在北疆铺就了一条绿色长城。而现在,中国已经提出要打“黄河‘几字弯’攻坚战”“两大沙地(科尔沁、浑善达克)歼灭战”“河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”,锲而不舍推进“三北”等重点生态工程建设,筑牢我国北方生态安全屏障,以后投入更大了。

中国人有句常常挂在嘴边的话:前人栽树、后人乘凉。最早参与“三北工程”的小伙子干到现在,也已经两鬓斑白了。1976年进入林业系统的王有德,才22岁。他在毛乌素沙漠边缘的白芨滩治沙,一干就是一辈子。他常说:“养个娃娃容易,在沙漠里种棵树难。”风沙不停地摧毁他们辛苦种下的苗苗,他们就不停地补种,直到树木成林,把流沙牢牢锁住。“有人问我是不是太爱沙漠了,其实我对沙漠恨得不得了,你恨它就要制服它、治理它,它就可以造福人类。”

这样的人还有石光银、牛玉琴……,这样的地方还有河北塞罕坝、内蒙库布其……可能在很多时候,我们根本不知道未来是怎样,但就是这种一代想着下一代的中国人,推动我们这个国家、这个民族不断前行。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”中国是个好地方,值得为她奋斗。

(资料来源:国家林业和草原局《三北防护林体系建设40年(1978-2018)发展报告》)

..............................

(不明白知乎为什么自动删除评论,啥回复都看不到)