从神经科学和生物学的角度,为什么人的大脑在主观意识下思考(或者说处理事件),一般最多只能处理一件?

这与大脑的注意力(Attention)机制有关。例如在开车时接听手机会导致视觉注意失灵,带来驾驶危险;或者侧耳倾听某人说话,会一定程度忽略房间内其他人的交谈[1]。

我们先通过比较常见的视觉例子来了解什么是注意力,然后尝试深入到脑区,乃至最终到神经电路的层面来解释注意的发生机制。

注意力的现象

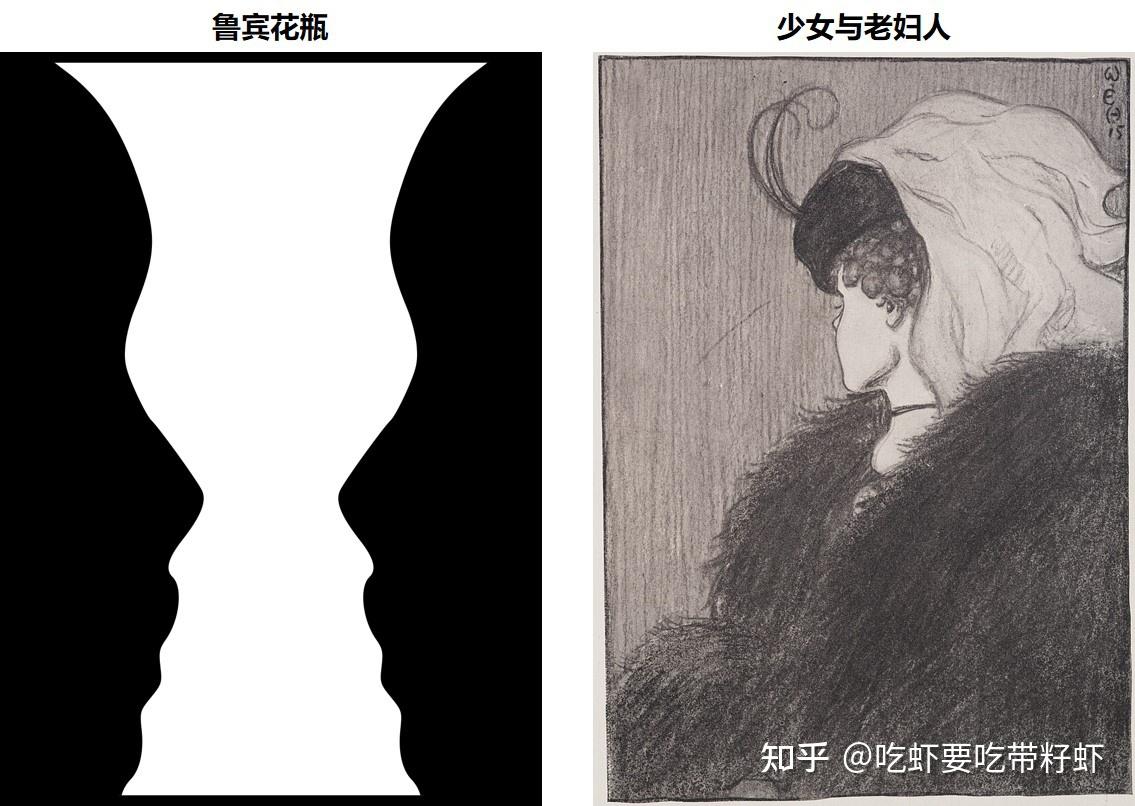

下面是心理学上两张著名的“视觉歧义”图片,《鲁宾花瓶》[2]和《我的妻子与岳母》(有时也称为少女与老妇人)[3]。

鲁宾花瓶图片中,有的人第一眼看到的是一个白色的花瓶,有的人第一眼看到的是两张相对的脸。我们一般能够通过调节我们的“注意力”分别看到花瓶和脸。但是我们很难做到看到花瓶的同时又看到脸。少女与老妇人也同理,我们能够调节注意力在“看到少女”和“看到老妇人”之间切换,但要同时做到看到少女和老妇人则会困难很多。

这就是知觉系统的“双稳态”(bistable state)现象。

这两个例子中正是我们对脸部的“选择性注意”在起作用[4](我们会在后面给出更准确的定义)。使得我们能够一会儿注意到花瓶、一会儿注意到脸。

包括下面这几张最近流传比较广的AI生成图,我们在看到风景和看到人物背影之间的切换也用到了“选择性注意”。

除了这样的视觉注意的例子之外,注意力还是一个更广泛的概念,也存在于听觉等等许多大脑信息处理的过程中。不同的知觉相互之间也存在干扰,比如我们举的开车打电话的例子。注意机制涵盖了大脑在特定时刻选择性地关注和处理信息的能力。

更全面的例子可以参考文献[5]中的表格。

自下而上和自上而下的注意力

在分析注意力的神经机制之前,我们先要对注意力做一个分类。注意力大体上可以分为“自下而上”的注意(top-down)和“自上而下”的注意(bottom-up)[6]。

自下而上的注意,指的是纯粹由外部因素驱动的对刺激物的注意引导,这些刺激物因其相对于背景的固有特性而具有显著性;自上而下的注意,指的是基于先前知识、有意计划和当前目标的内部注意引导。

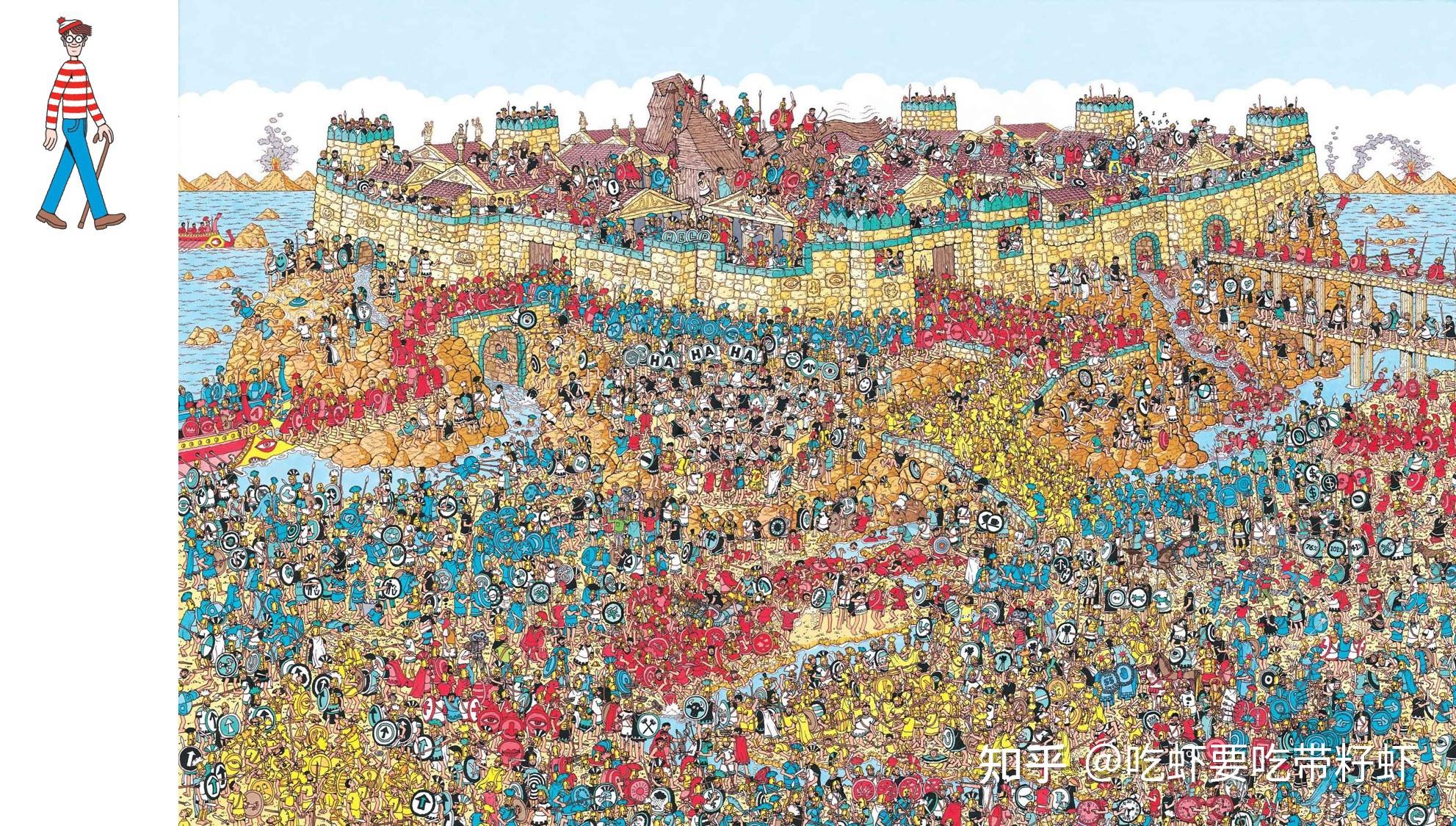

怎么理解呢?比如下面是一张选自图册《Waldo在哪里》的图片,这本书的目标就是要在右边这样的图片中找出左上角这个红白条纹的小伙子[7]。

当这张图片呈现在我们眼前时,大部分人第一眼看到的可能是城堡,因为城堡在画面上较为巨大、颜色明显、形状突出,所以城堡作为一个“刺激”从外部驱动了我们的注意,这就是自下而上的注意。

然后当我们静下心来要寻找Waldo时,我们开始主动把视线聚焦在画面上不同的人物上(虽然发回答时我还没有找到Waldo在哪里,找到的朋友可以吱一声)。这就是我们基于当前的目标而从内部(意识)刻意引导注意的转移,也就是自上而下的注意。我们在上一小节中用到的“选择注意”在双稳态之间切换的能力也属于自上而下这一范畴。

顺便提一下,当我们开始找Waldo时,对城堡的注意力显然出现了一定程度的下降了。要我们同时强烈注意这两件事情是有一定困难的。这就类似题主所说的“难以同时处理两件事”。

注意力的大脑机制

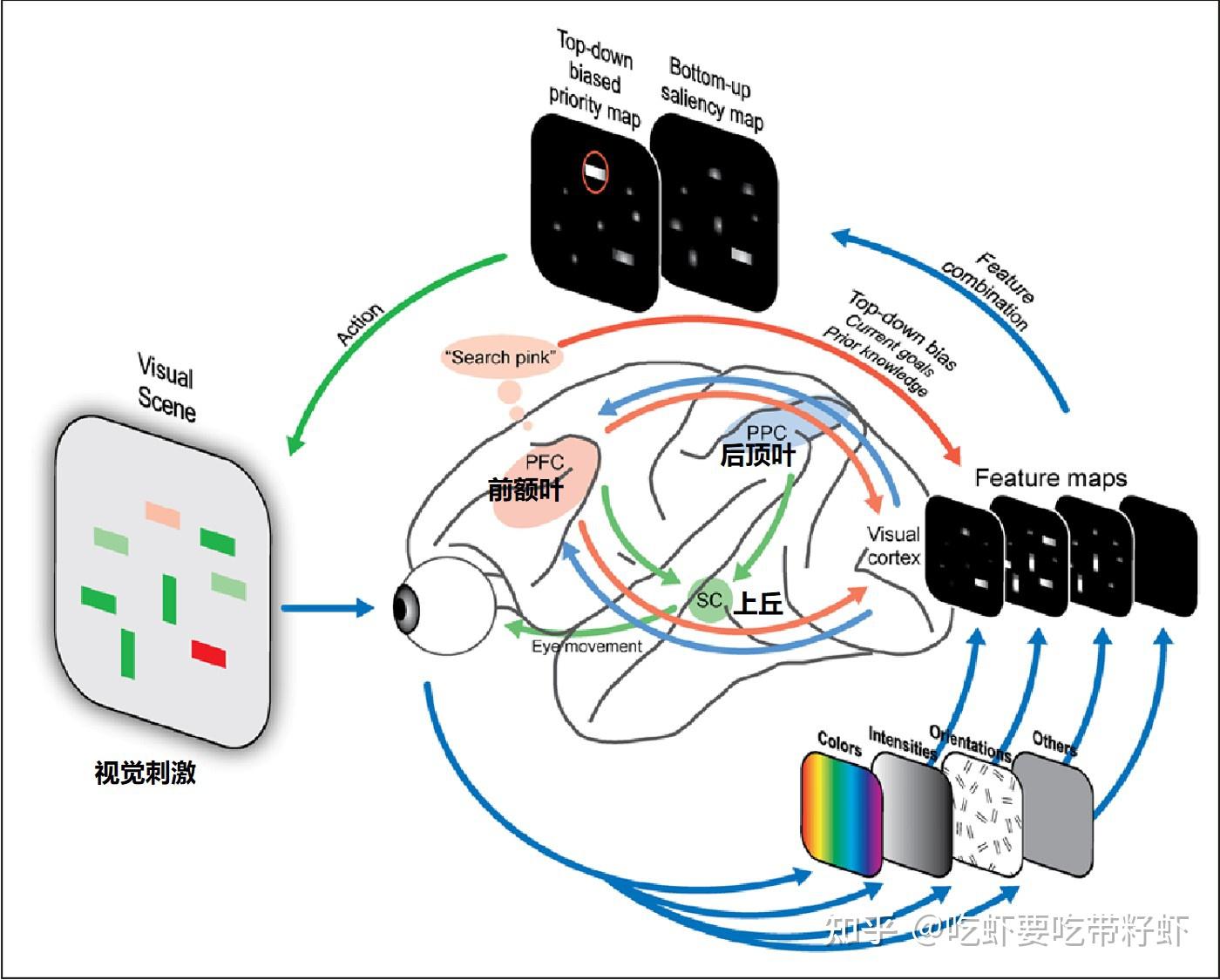

注意力在大脑层面的机制可以用下图[8]来表示。

对于自下而上的注意力,主要是图中蓝色箭头表示的通路。视觉刺激进入眼睛,在大脑皮层被按照颜色、强度、方向等编码成各种信息,形成各种特征(feature maps)。然后特征顺着两条淡蓝色的箭头,分别传向前额叶(PFC)和后顶叶(PPC)。前额叶与学习和记忆等脑高级认知功能密切相关,后顶叶是处理多种感觉、运动信息的联合脑区,能够接收来自视觉、听觉和躯体感觉系统的信息传入。就这样,外部刺激在完成了在大脑中的显示,并且在编码过程中突出了其显著部分,达成自下而上的注意。

对于自上而下的注意则相反。主要见于图中红色箭头。由前额叶主动发出信息,比如我们的目标是要寻找Waldo,那么前额叶就会根据目标(寻找Waldo)和先前的知识(Waldo穿着红白条纹)来调控大脑注意特征图中红白条纹的显著性。

图上绿色箭头是大脑通过上丘(SC)调控眼球,比如向左看向右看,从而来达成更好的注意力。

当然,事实上,文章到这儿,我们仍然没有很了解注意力的神经机制到底是怎么样的。确实人脑的机制太复杂,目前很多问题仍没有清楚。但幸运的是,鸟类等在有些部分存在很清晰的关于注意机制的神经回路。下面我们就以鸟类为例,从神经电路层面上看一看注意机制可以如何发生。

选择性注意力的神经电路机制

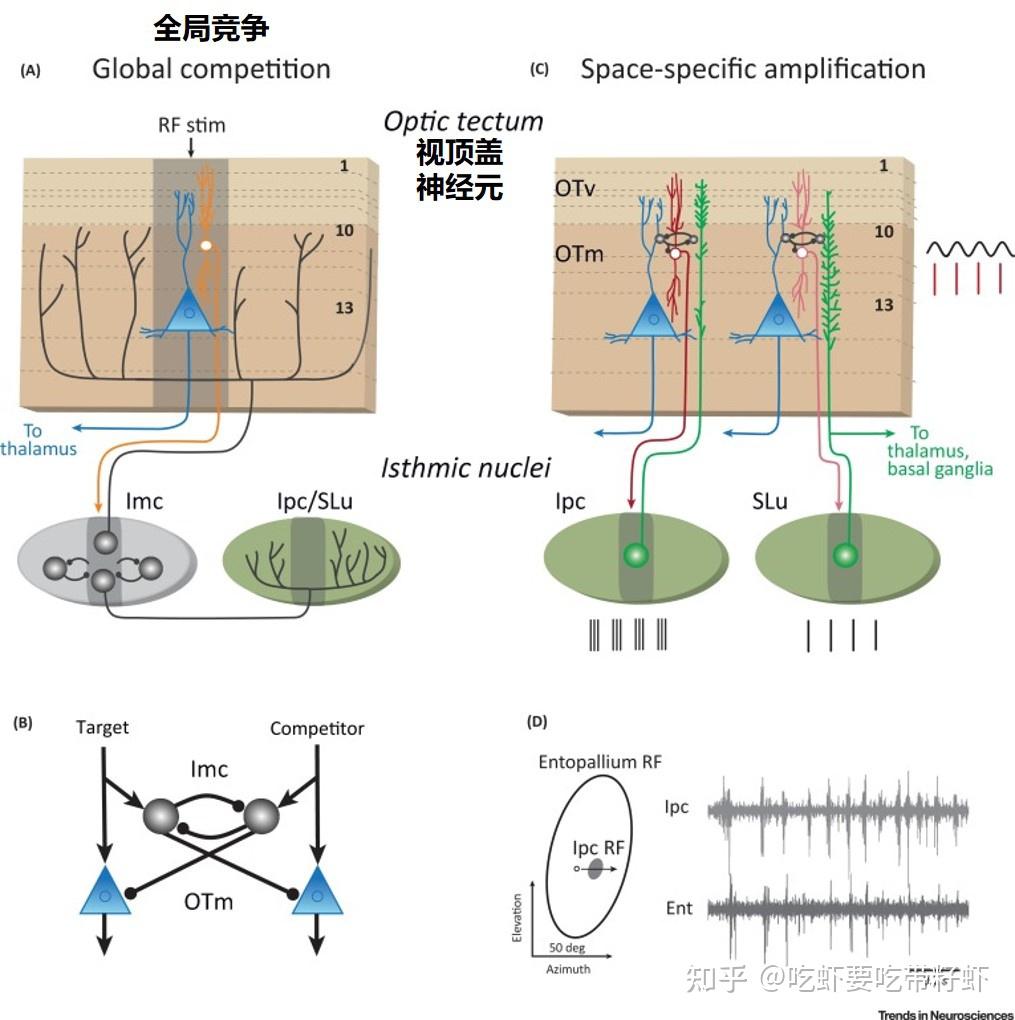

我们可以参考鸟类中脑选择网络中产生选择性信号的电路[9],如下图。

我们首先来看左侧的两张图片(A)(B)。这是一个典型的全局竞争策略,在果蝇、斑马鱼、小鼠等大脑的神经电路中也很常见。为简单起见,我们可以直接看(B),是对(A)的模型简化。

图(B)中,一开始competitor的信号传入,分别刺激了右侧的蓝色神经元和灰色神经元,蓝色神经元进一步将信息传给丘脑,而灰色神经元做的则是抑制左侧的灰色神经元和左侧的蓝色神经元(抑制效果用带圆头的箭头表示—●)。所以一开始由于competitor信号的存在,左侧的神经元都受到了抑制。

而当我们需要把注意力放到目标target时,比如我们转动眼球、或调整眼球焦距聚焦到其他特征上,这时候target就会传入强烈的信号。与上一段描述的机制相同,target的信号将刺激左侧的蓝色神经元和灰色神经元,蓝色神经元把信号继续往大脑深处传播,灰色神经元则通过抑制性突触抑制右侧灰色神经元和蓝色神经元。

此时target通过左侧蓝色神经元在向大脑深处传递信息,而由于灰色神经元抑制了右侧蓝色神经元的信号,所以competitor的信号将不再传入大脑深处。也就是说,我们成功地将注意力放到了target上来了!

这是全局竞争策略在神经电路上实现的选择性注意力。上图中右侧(C)(D)表示的是这一神经电路还可以调控信号的强度。

如果结合我们前面所说的“自下而上”和“自上而下”,放到鸟类中脑选择网络这个电路中:当我们从外部遇到某个很显著的刺激时,它可能可以带来非常强烈的神经活跃,从而抑制了其他特征的信号通路,实现了“自下而上”的注意;当我们想要特定地区关注某些特征时,我们可以通过更高级的脑区来进行物理调控改变信号的输入、或者直接作用于这一部分神经网络,从而达到将注意力放在某些特征上的目的,实现“自上而下”的注意。

尽管目前我们不完全知道人脑中注意力的神经电路到底是如何完全实现的,但是我们知道的是,向鸟类例子中这种全局竞争、侧抑制等的神经电路机制是广泛存在于各种动物、各级神经网络中的。

所以在题主所说“人脑同时处理多件事时会互相干扰”的情况中,首先是大脑的注意力机制在起作用,也有理由认为,如果深究到神经电路层面,可能会看到是上面这样的全局竞争策略在起作用。

基本上来说,由于人脑信息处理能力有限,注意力机制使我们获得的信息之间可以相互抑制,从而更够更高效地聚焦在重要的事情上。

本文挂一漏万,感兴趣的朋友还可以参考下面列出的参考文献,尤其是文献[5][8][9]。