脂肪在运动过程中是怎么转变为能量的,人体消耗的脂肪是不是有位置优先级?

一、人体脂肪的消耗有明确的位置优先级

与许多自媒体说的不太一样,人体的脂肪消耗并不是全身均匀的。

虽然有少数研究得出减肥时消耗的内脏脂肪比皮下脂肪少[1][2],但大多数研究指出『减肥过程中内脏脂肪比皮下脂肪消耗更多』。

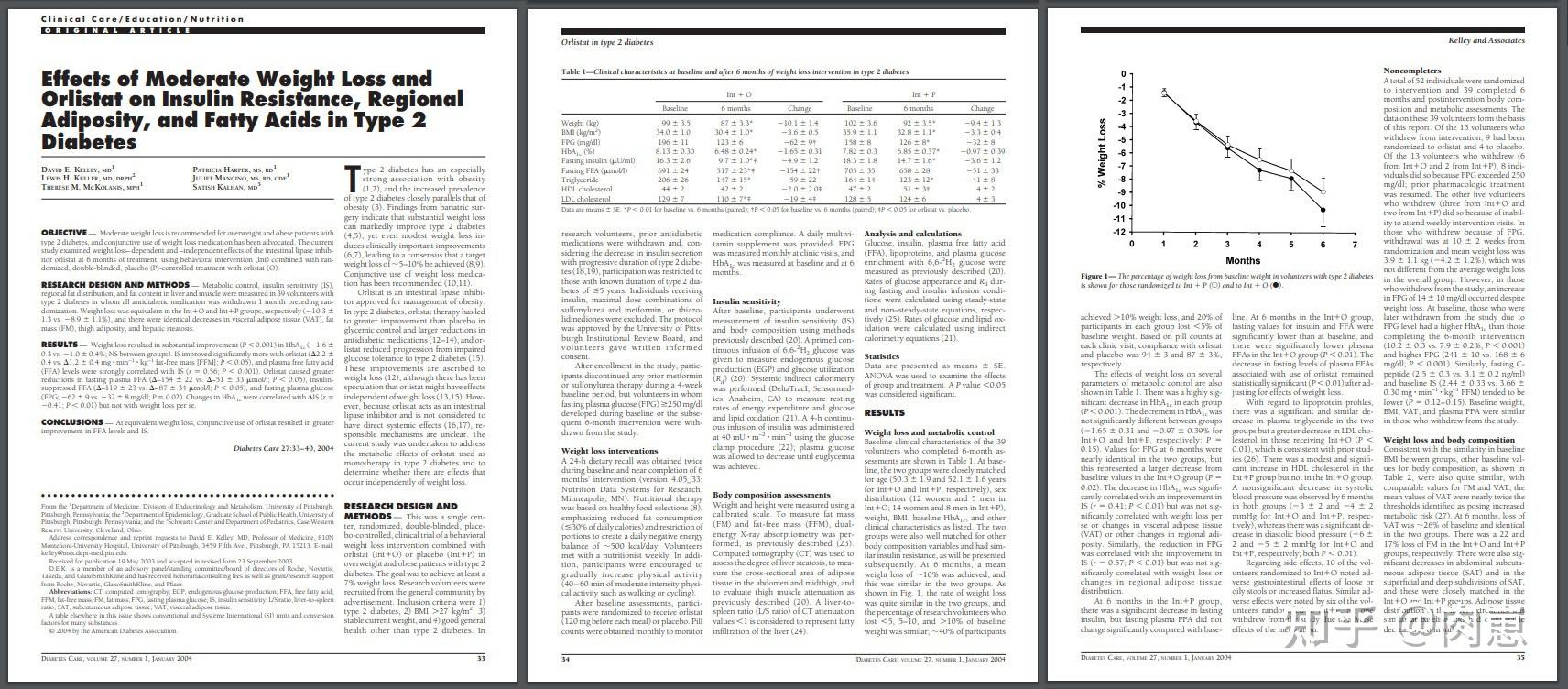

Kelley等人2004年在权威期刊《Diabetes Care》上发表了一篇论文,针对39名肥胖的2型糖尿病患者(平均体重100kg,平均BMI35)进行减肥实验(节食+药物),26周受试者们减去的内脏脂肪(26%)明显高于皮下脂肪(15%)[3]。

查了下《Diabetes Care》的因子高达18.1,1区的,比较可信。

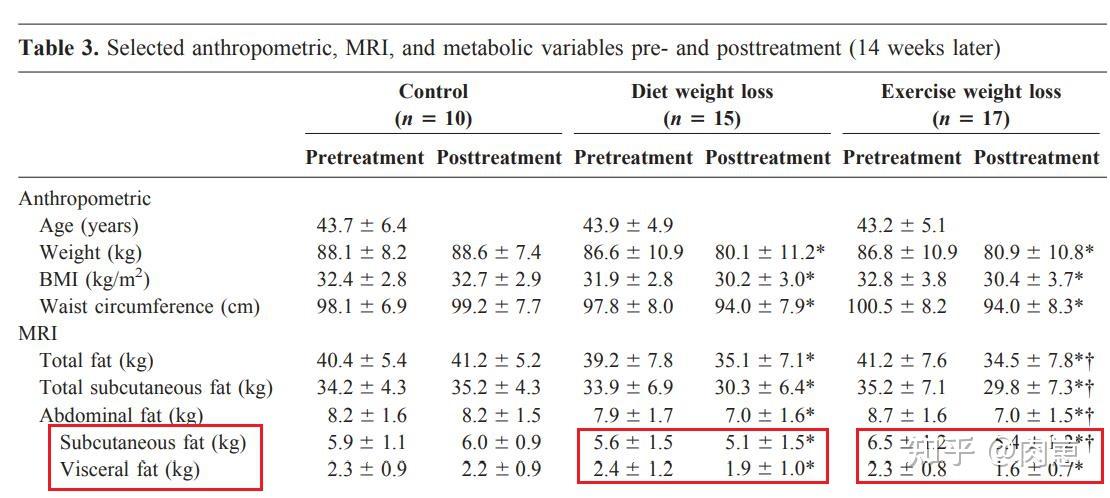

Ross等人2004年招募了54名肥胖妇女(平均腰围110CM,平均BMI32),其中15人采用节食减肥,17人运动减肥[4]。结果节食减肥组减去的内脏脂肪(20.8%)比腹部皮下脂肪(8.9%)更多;运动组减的内脏脂肪(30%)也比皮下脂肪多(16.9%)。

除了这两个,还有大量关于节食的研究,都支持上述结论:

- Weinser等人2001年:23名肥胖女性,26周减去内脏脂肪40.7%、皮下脂肪%33.1[5];

- Gower等人2002年:19名肥胖女性,26周减去内脏脂肪38.5%、皮下脂肪30.3%[6];

- Pascuali等人2000年:10名肥胖女性,4周减去内脏脂肪8.3%、皮下脂肪6.5%[7];

- Alvarez等人2005年:6名肥胖男性,13周减去内脏脂肪23.9%、皮下脂肪%17.7[8];

- Rice等人1999年:9名肥胖男性,16周减去内脏脂肪35%、皮下脂肪25%[9];

- Weits等人1989年:20名肥胖女性,12周减去内脏脂肪15.1%、皮下脂肪10.6%[10];

- Okura等人2002年:14名肥胖女性,14周减去内脏脂肪40%、皮下脂肪28%[11];

- Fujioka等人1991年:26名肥胖女性,8周减去内脏脂肪33.3%、皮下脂肪22.6%[12];

- Janssen等人1999年:13名肥胖女性,16周减去内脏脂肪28.6%、皮下脂肪18.8%[13];

- Tchernof等人2002年:25名肥胖女性,14周减去内脏脂肪36.4%、皮下脂肪23.7%[14];

- Thong等人2000年:14名肥胖男性,12周减去内脏脂肪25.2%、皮下脂肪15.7%[15];

- Tiikainen等人2003年:11名肥胖女性,17周减去内脏脂肪23%、皮下脂肪13%[16];

- Tiikainen等人同年的另一项研究中12名肥胖女性,17周减去内脏脂肪29%、皮下脂肪14%[16];

- ROSE等人2000年:14名肥胖男性,13周减去内脏脂肪28.1%、皮下脂肪15.6%[17];

- Gambinery等人2003年:7名肥胖女性,26周减去内脏脂肪18.8%、皮下脂肪8.4%[18];

采用节食加运动的研究,结论也类似:

- Park等人2004年:47名肥胖者,12周减去内脏脂肪23.8%、皮下脂肪19.9%[19];

- Nakamura等人2000年:60名肥胖女性,13周减去内脏脂肪12.5%、皮下脂肪8.9%[20];

- Park等人2005年:36名肥胖女性,12周减去内脏脂肪22.5%、皮下脂肪14.8%[21];

- Okura等人2005年:71名肥胖女性,14周减去内脏脂肪39%、皮下脂肪24%[22];

- Pare等人2001年:45名肥胖男性,52周减去内脏脂肪19.9%、皮下脂肪10.1%[23];

采用节食加减肥药物的研究,依然支持上述结论:

- Kelley等人2004年(奥利司他):19名肥胖者,26周减去内脏脂肪28%、皮下脂肪16%[24];

- Tiikk等人2004年(奥利司他):24名肥胖女性,21周减去内脏脂肪27%、皮下脂肪14%[25];

- Kim等人2004年(盐酸西布曲明):28名肥胖女性,12周减去内脏脂肪19.9%、皮下脂肪16.5%[26];

- Kamel等人2000年:17名肥胖男性(盐酸西布曲明),26周减去内脏脂肪37.5%、皮下脂肪24%[27];19名肥胖女性,26周减去内脏脂肪43.3%、皮下脂肪20.1[27];

- Yip等人2001年:20名肥胖女性(盐酸西布曲明),24周减去内脏脂肪%35.5、皮下脂肪%26.2[28];

总之,不管是节食、运动、药物等一切减肥方式(还有胃部手术的没放上来),『减肥过程中内脏脂肪一般比皮下脂肪消耗更多』,所以人体消耗脂肪,是有部位的优先级的。

二、同样是人身上的肥肉,“脂肪”和“脂肪”是不同的

按颜色,人体脂肪可以分白色脂肪和棕色脂肪[29][30],以及可以演化成棕色脂肪的米色脂肪[31];按部位,脂肪有皮下、内脏、骨骼肌内脂、心肌脂等。

脂肪组织不仅是脂肪滴的容器,也是调节内分泌的器官。脂肪细胞中富含神经、血管和各种结缔组织[32],能分泌多种细胞因子,调节食欲、能量代谢、免疫功能和生殖[33];

皮下脂肪和内脏脂肪都是白色脂肪组织,但它们具有不同的作用(如内分泌)。皮下脂肪分泌瘦素,对健康可能更有益或者至少无害[34],而内脏脂肪分泌各种促炎物质,如白介素IL-6、C-反应蛋白CRP[33]等,它们与代谢综合征有关[35][36][37][38][39][40]。

说个题外话,皮下脂肪和内脏脂肪的代谢特性差异,也造成了绝经前女性的代谢疾病率明显低于男性[41][42][43][44][45][46][47];并且即便男性和女性的身体脂肪总量相等这种疾病率差异依然存在[48][49]。这主要因为雌激素把脂肪从『内脏』向『腿皮下』“转移”[50][51][52][53][54][55],如果全身脂肪总量相同,男性的内脏脂肪量可能是女性的2倍[56]。

内脏和皮下脂肪脂肪的代谢特性也有不同。例如Virtanen等人通过同位素标记的葡萄糖,证明了内脏脂肪对葡萄糖的摄取明显高于皮下脂肪[57];Andersson等人让受试者口服了带有同位素标记的甘油三酯,发现内脏脂肪(腹腔网膜)对甘油三酯的摄取显著高于皮下脂肪50%以上[58]。

三、相对而言,内脏脂肪更容易被释放、被身体“燃烧利用”

这不是什么新鲜观点,早就是主流结论了。

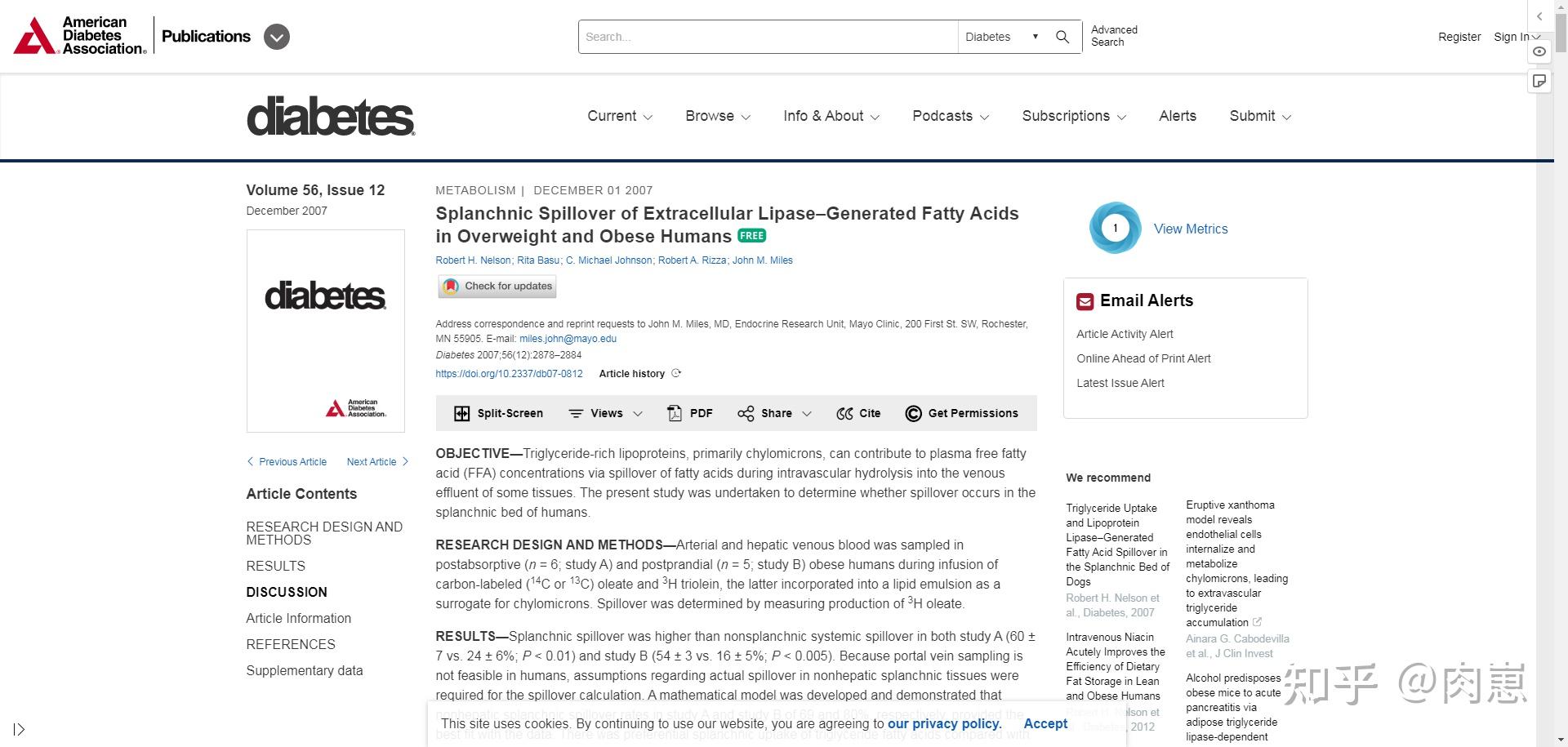

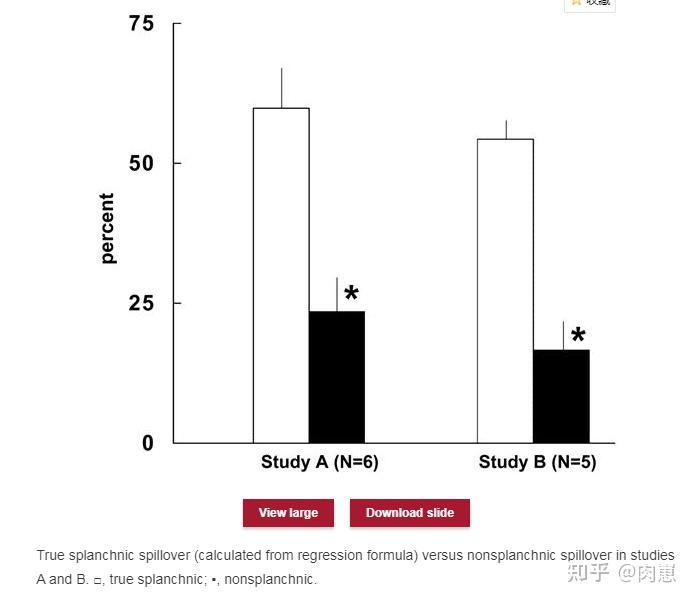

最典型的是Robert等人2007年发表在权威期刊《Diabetes》上的研究,用碳14同位素标记方法追踪来自内脏和非内脏脂肪酸[59]。

这篇论文包含了AB两个研究。

- A研究中,内脏脂肪酸释放为60±7%,非内脏脂肪酸释放24±6%;

- B研究中内脏脂肪酸释放为54±3%,非内脏脂肪酸释放16±5%。

这些数据很好的说明了内脏脂肪具有更强的代谢活跃性,更容易被摄取和利用。

1991年,Jensen等人也用上述方法观察研究了20名女性(8人上身肥胖/6人下身体肥胖/6人不肥胖)餐后脂肪酸的总释放情况[60]:

- 上身肥胖者的脂肪酸释放为161±16微摩/分钟;

- 下身肥胖者的脂肪酸释放为为为111+/-9微摩/分钟;

- 非肥胖者的脂肪酸释放为为92+/-9微摩/分钟。

同位素标记追踪的结果证明了腿部脂肪释放的脂肪酸明显少于内脏脂肪。

Guo等人也用类似方法,研究了8名上身肥胖和下身肥胖的女性餐后脂肪酸的代谢,发现了内脏脂肪和下半身堆积的脂肪,在餐后脂肪酸流量方面有显著差异[61]。

- 上身肥胖组的女性内脏脂肪酸释放流为275±45微摩尔/分钟;

- 下半身肥胖组的女性内脏脂肪酸释放流为88±24微摩尔/分钟。

这些数据证明了内脏脂肪的代谢流动性明显高于皮下脂肪,优先被释放,优先被消耗。

类似的研究不少[62][63][64][65],结论从性质上相似,就不挨个细说了。总之,内脏脂肪酸的代谢活跃性相对于其他部位更强、更容易被释放出来利用。

这也解释了为什么,很多女生发现减肥初期肚子减得最明显,胸和屁股减得少一些,减肥之后形体得到了美化,腰臀比降低了。

四、内脏脂肪对脂解激素的敏感性更高

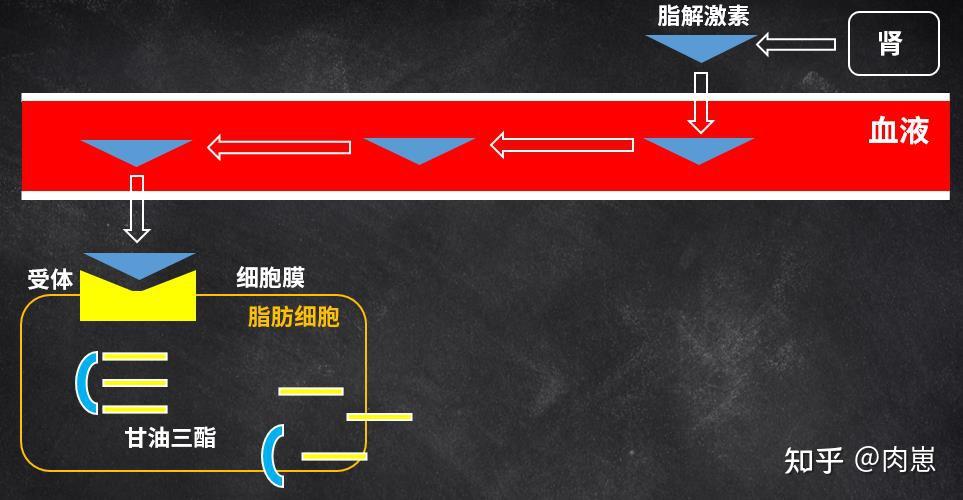

脂解激素,指的是人体处于禁食、运动或能量不足的状态时器官分泌一些激素。

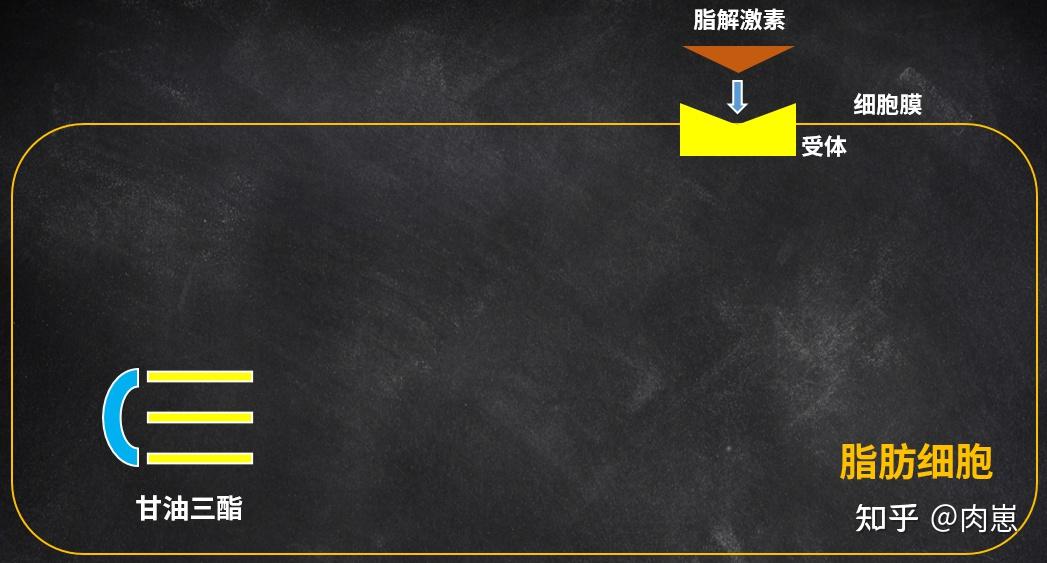

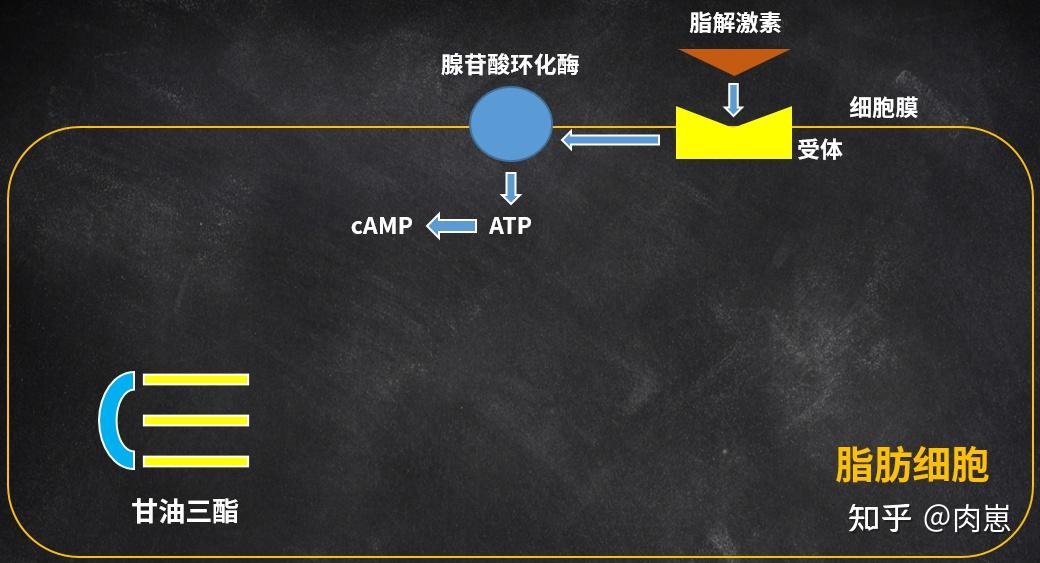

这些激素从器官(肾脏、胰腺等)被释放,随血液运输到脂肪细胞,与其表面的受体结合,然后引发一系列反应,让脂肪细胞中的脂肪酸被释放出来,供各器官和大脑使用。

典型的脂解激素有胰高血糖素[66]、肾上腺素[67]和去甲肾上腺素[68]等;其中,肾上腺素被认为是最主要的一种。

内脏脂肪对脂解激素更敏感,跟受体有很大关系。

Jeong等人研究了女性皮下(大腿/腹部)和内脏(腹腔网膜)脂肪,发现内脏脂肪细胞与皮下脂肪细胞表面的脂解激素(如肾上腺素)的受体位点数量、分布都有差异[69]:皮下脂肪细胞上的脂解激素(肾上腺素)受体β数量比α-2要少,而内脏脂肪细胞上的β受体跟α-2一样多。

1990年,Arner等人研究了32名非肥胖男女腹部和臀部脂肪细胞中β肾上腺素受体,发现腹部脂肪细胞上的β肾上腺素受体数量几乎是臀部脂肪细胞上的2倍,而且腹部脂肪细胞上的肾上腺素受体β1、β2、β3[70]十分活跃。这可在很大程度上解释内脏脂肪细胞对脂解激素的敏感反应和优先燃烧。

当然,既然有脂解,也就有抗脂解。顾名思义,抗脂解就是对抗脂肪分解,“把脂肪酸关在脂肪细胞里不让它跑出来被燃烧”。

Arner等人还报道说,抗脂解激素(如胰岛素)的受体,在皮下脂肪更活跃[70],但在内脏脂肪细胞中不活跃[71][72]。因此抗脂解激素很难把内脏脂肪制约在脂肪细胞中,结果内脏脂肪容易不受管控的逸出,在供能上优先级较高。

作为一个典型证据,Meek等人对26人注射胰岛素后,腿部皮下脂肪组织的脂肪酸释放几乎完全被制止,而内脏脂肪依然在释放脂肪酸(虽然减少了65%)[73]。

打个有趣的彼方,就像现在疫情来了要封闭清零:

- 脂肪酸像是居民,腿臀部和内脏就是不同的小区;

- 脂解激素有点像快递员,他们要让小区居民出来拿快递;

- 抗脂解激素就是负责封闭小区的居委会,不让小区居民出来;

- 腿臀部小区居民比较听居委会的话,对外卖的诱惑视若无睹,老老实实待在家里;

- 内脏小区居民不太听居委会话,对快递员很热情,总是跑到外面去拿快递。

五、内脏脂肪的供能优先级:地理位置优势

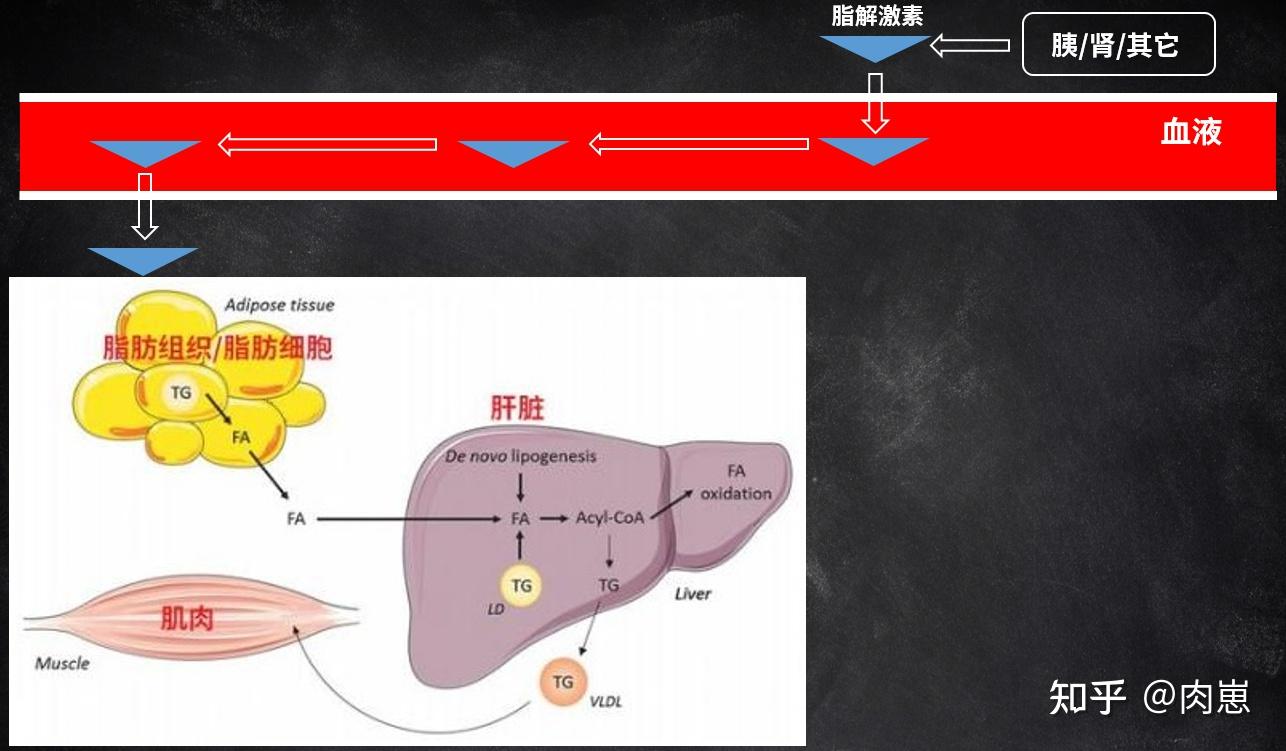

我们已经知道,在禁食/饥饿/运动/能量不足期间,肾脏/胰腺等器官分泌脂解激素作用于脂肪细胞,释放脂肪酸出来供身体使用。

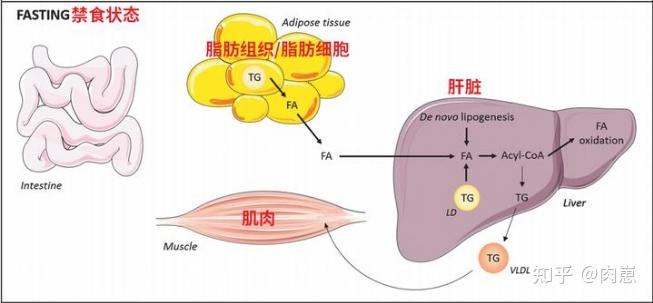

但是释放的脂肪酸,并不是直接到了各种器官,而是先去肝脏。

这个其实我之前的文章已经写过了:为什么碳水和糖才是长胖元凶,明明脂肪热量更高啊?

文章中引用的图片是Michele等人2017年12月发在Compr Physiol上的论文[74],说的在禁食/能量不足状态下,脂肪细胞释放的脂肪酸(至少大部分)先到肝脏,再到肌肉和其他组织。

脂肪细胞为什么会开始释放脂肪酸?我们刚刚解释过,脂解激素刺激。把两张图拼起来就是这样:

这样,整个流程就大体上完整了。

所以我们应该清楚,脂肪组织释放的脂肪酸,并不是直接去了肌肉/其他器官,而是先去了肝脏,在肝脏合成TG(甘油三酯),然后再送往肌肉/其他器官。

因为肝脏是能量代谢的中心[74][75]。

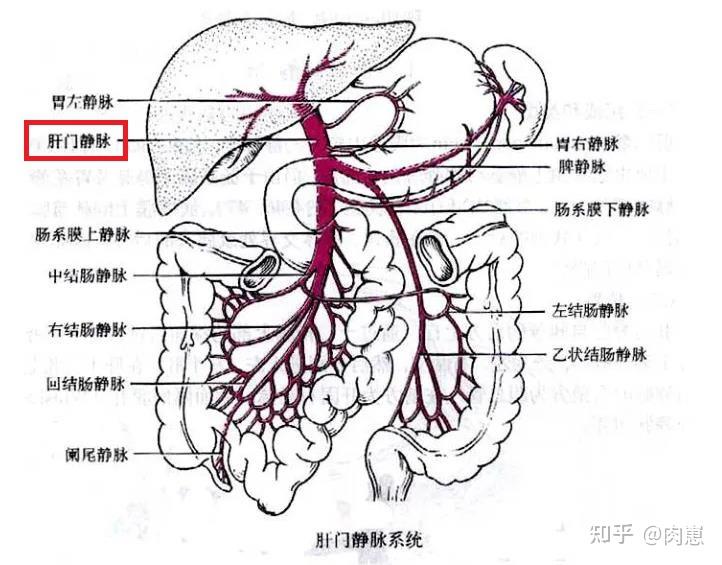

这和我们的主题(内脏脂肪供能的优先级)有什么关系?答案是,相比大腿而言,内脏脂肪离肝脏近,向肝脏供能便捷——门静脉[76][77][78]。

虽然这种说法听起来有点像地摊文学,但确实在许多科学文献都有提及:『门静脉理论』[79][80]。

即:因为网膜、肠系膜等内脏脂肪组织的血管直接连入门静脉,可以将大量的脂肪酸释放到门静脉中,门静脉的脂肪酸浓度可显著高于动脉脂肪酸浓度,使肝脏沐浴在高浓度的脂肪酸流中[81][82]。

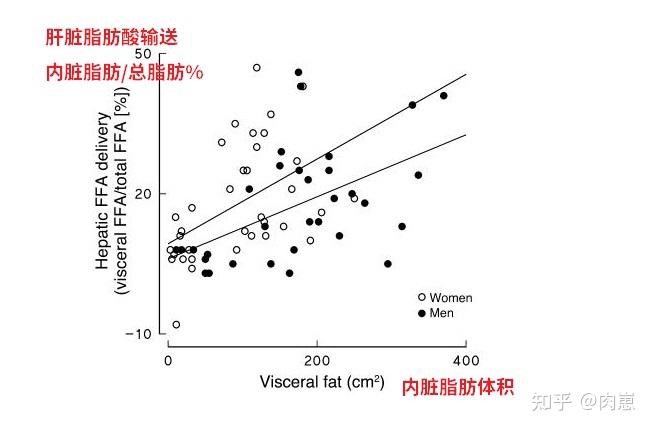

Soren等人早在2004年就证明[83]:男性和女性受试者的内脏脂肪越多(越胖),肝脏得到的脂肪酸中,来自内脏脂肪的比例就越高。

Soren等人的研究是一个强有力的证据,证明了餐后内脏肥胖的人的肝脏暴露于更高浓度的游离脂肪酸。这也解释了为什么内脏脂肪在供能上,相对于大腿/皮下脂肪,具有更高的优先级。

六、最后一个问题:脂肪是怎样转变成能量的?

第一步:脂解

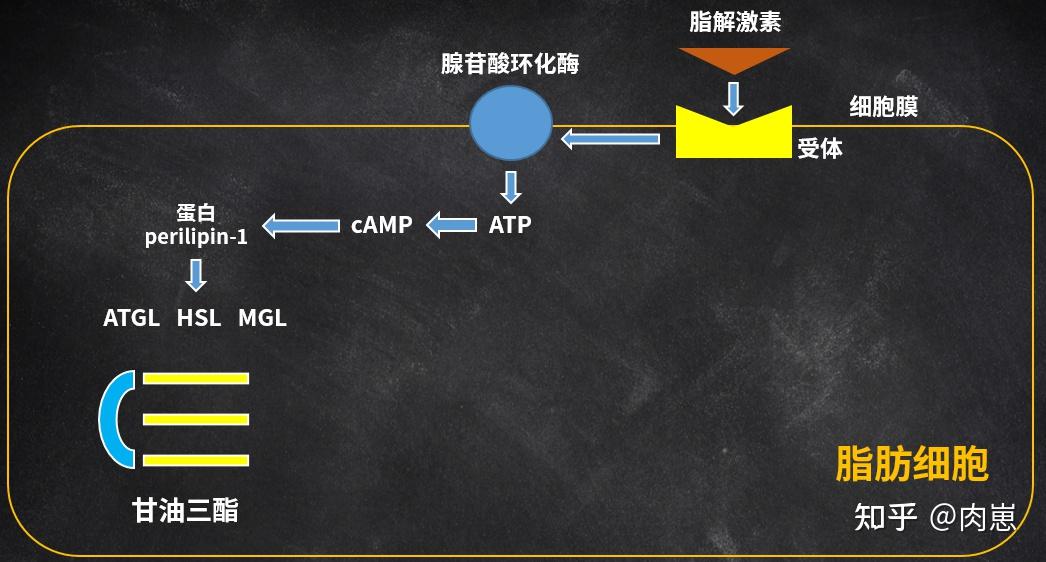

在各种能量消耗的场景下,如饥饿、禁食、运动都会刺激身体分解脂肪[84][85],这个过程起始于下丘脑。下丘脑会刺激肾、胰腺等器官分泌各种分解激素,作用于脂肪细胞表面的受体上[86][87]。

脂解激素与受体结合后,激活脂肪细胞膜表面的酶:腺苷酸环化酶。它把ATP转化为cAMP—环腺苷酸[88]。环腺苷酸是一种重要的细胞信使,也叫第二信使。

环腺苷酸将perilipin-1蛋白磷酸化(激活),再激活三种酶[89][90][91]:

- ATGL(甘油三酯酶)[92][93]

- HSL(激素敏感型甘油三酯酶)[94]

- MGL(甘油一酯酶)[95]

这三种酶的作用是切割甘油三酯上的三条脂肪酸链[96]。

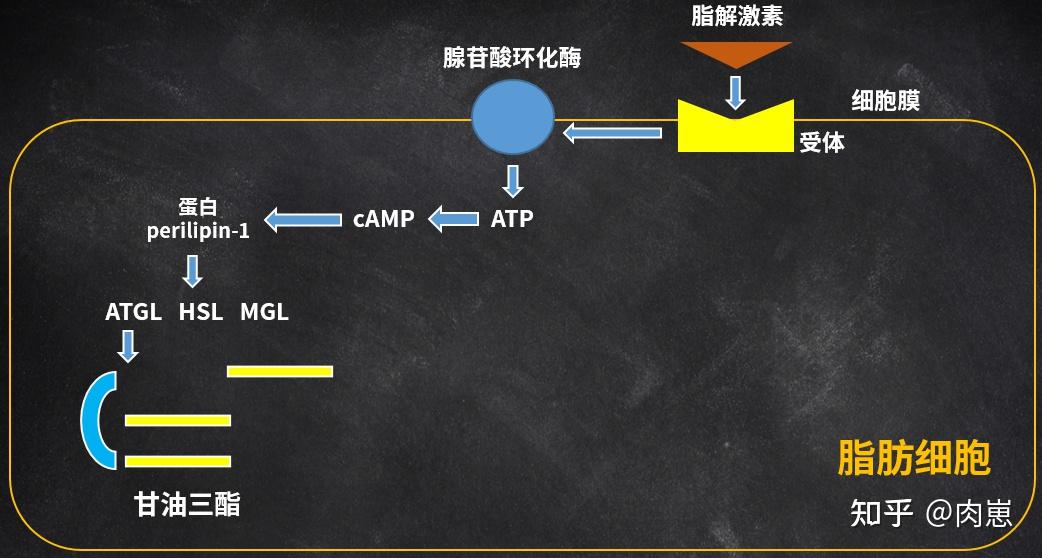

首先,ATGL-甘油三酯酶[97]从甘油三酯上切割下1或者3号脂肪酸链[98][99](有些时候也会切割2号),得到二酰甘油和1个脂肪酸链[100];

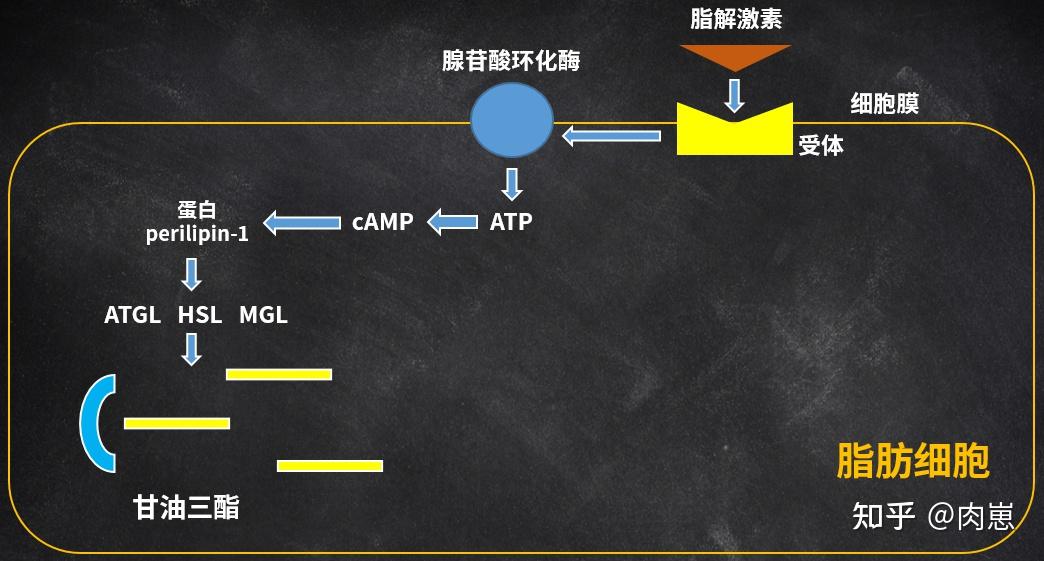

然后,HSL-激素敏感型甘油三酯酶[101]从二酯甘油上再切下一个脂肪酸链[102](HSL偏好3号链),得到单酯甘油和第二个脂肪酸链[103];

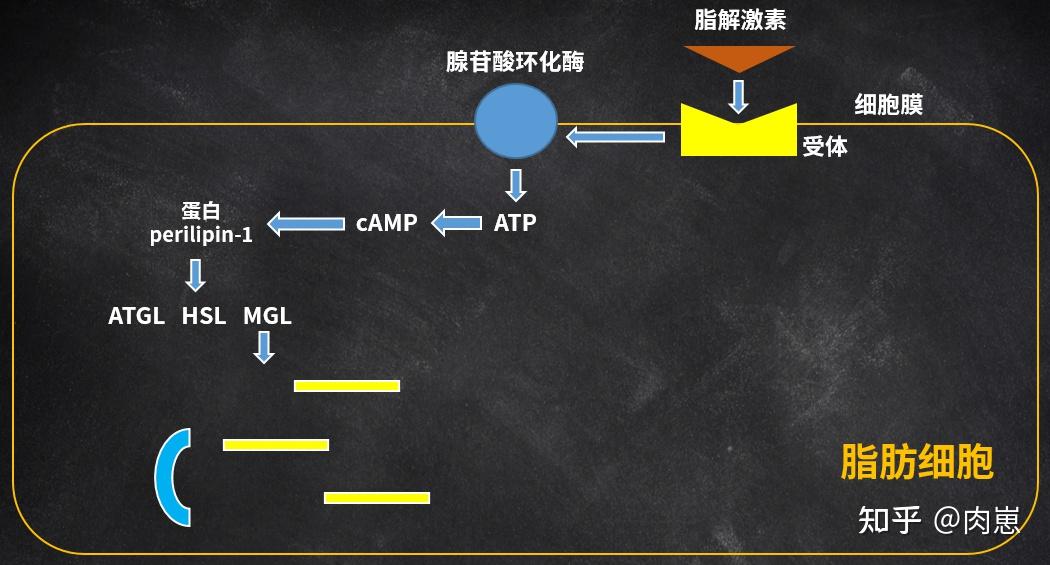

最后,MGL-甘油一酯酶[104][105]把单酯甘油上的最后一条脂肪酸链切下来[106],得到甘油和三个脂肪酸链;

第二步,运输

切割后,我们得到了一个甘油和三条脂肪酸链。

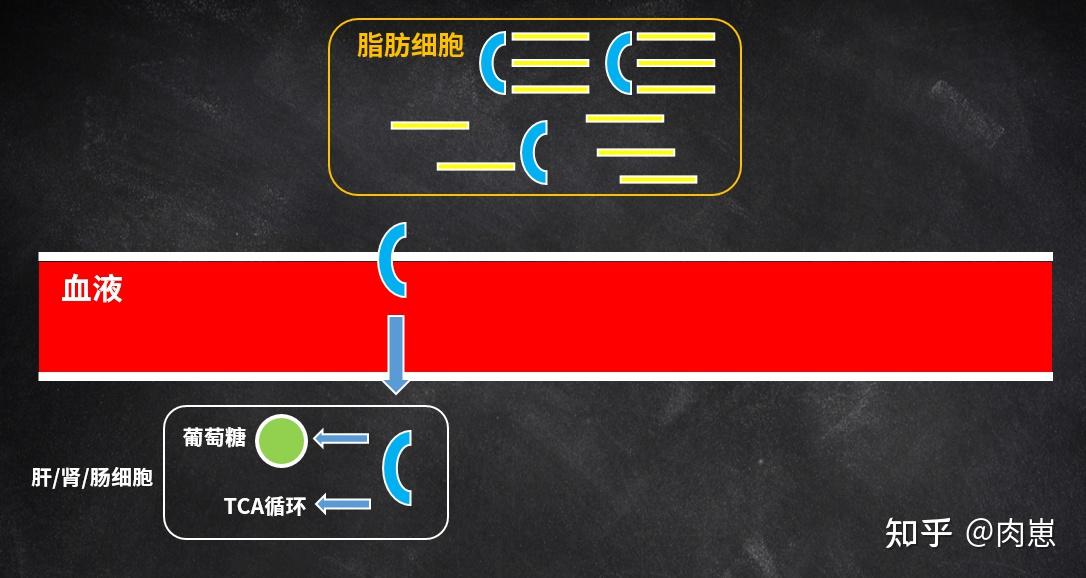

甘油经血液运输到肝、肾、肠等器官,在甘油激酶的作用下,转变为3-磷酸甘油,然后走糖酵解途径分解供能、或者转葡萄糖,也就是说成了能量。

但是甘油不是重点,因为甘油三酯中的绝大多数能量在脂肪酸上。

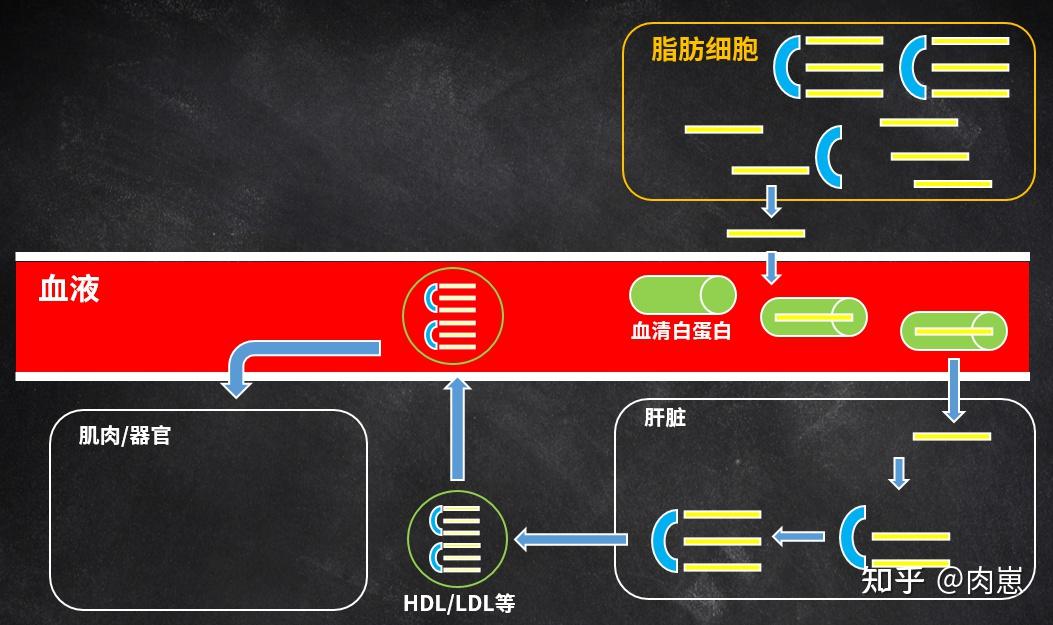

脂肪酸是不溶于水的,无法在血液中运输,需要以血清白蛋白作为载体[107][108],输到肝细胞,在肝脏重新合成甘油三酯;然后以高/低密度脂蛋白胆固醇(HDL、LDL)等形式输送到血液[109],再送到肌肉或其他器官,在各类转运蛋白[110][111][112]的帮助下进入肌肉/器官的细胞质。

第三步:穿膜

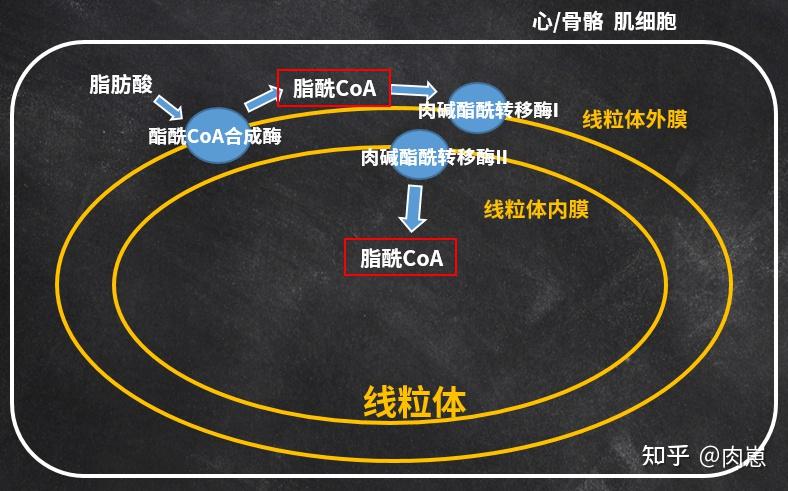

脂肪酸被运输到肌肉或其他器官的细胞内,还要进入线粒体才能被“燃烧”[113][114]。

但线粒体有两层膜,长链脂肪酸进不去。于是,脂肪酸首先被线粒外膜上的酶[115]转变为脂酰CoA[116],然后通过『肉碱穿梭』[117][118]的方式进入了线粒体内部[119][120]。

没错,就是大家熟悉的左旋肉碱,它是协助脂肪酸进入线粒体的工具。『肉碱穿梭』指脂酰CoA+肉碱=脂酰肉碱+CoA,在膜内重新合成了一次脂酰CoA[121]。

这就好比一个沙发太大,无法进电梯门和房间门,于是被拆成几个零部件运进去,然后在房间里重新组装,很聪明的做法。

第四步:氧化

到这里,脂酰CoA终于进入了线粒体。

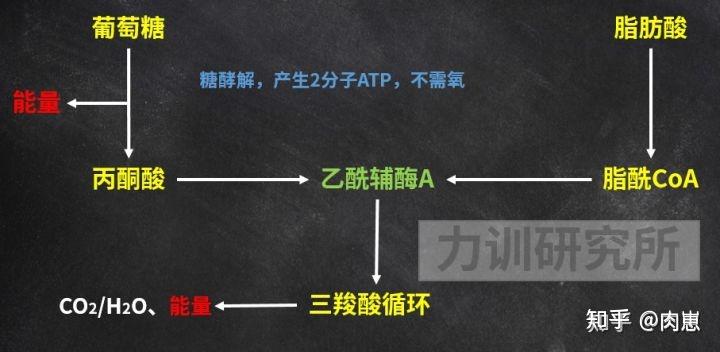

然后就是我们以前说的,脂酰CoA被转化为乙酰CoA,然后走三羧酸循环,彻底氧化分解为二氧化碳、水。所产生的能量,通过电子链传递给ATP-CP系统,人的器官再使用ATP。

关于局部减脂,本文其实说了一半

因为,所谓『局部减肥』,也可以说有两种含义:

- 第一种:『内脏脂肪』也算局部,那么局部减脂是可行的;

- 第二种:『内脏脂肪』不算局部减脂,要“指哪打哪”“练手臂瘦手臂”“练腿瘦腿”这个才算局部减脂。

关于第二种,我已经写好了,结论是有可能可以,有兴趣的同学可以点传送门:

减肥有什么冷知识呢?扩展阅读

肉崽:为什么碳水和糖才是长胖元凶,明明脂肪热量更高啊?

肉崽:健身增肌的原理是什么?

肉崽:人到底是怎样长胖的?

肉崽:瘦的人都有怎样的饮食习惯?

肉崽:水果中的果糖会让人长胖吗?

肉崽:健身最忌讳什么?