如何评价张爱玲的短篇小说《色,戒》?

浅谈〈色,戒〉的改写历程

〈色,戒〉英文原稿自译前两天我把〈色,戒〉的英文初稿翻译了一下,同时打算把该作前后三十年的改写历程整理出来。虽然张宪光先生已经写了〈〈色,戒〉是怎样炼成的〉,但我知道他跟我之前一样没读过英文初稿,仅是抱着《张爱玲往来书信集》在那里夸夸其谈,因此有很多语焉不详的地方,甚至节略了一些重要信息。(⌒▽⌒)只有充分了解这部作品的初稿和定稿分别是怎样的面貌,再看书信里的讨论,才能真正弄明白宋淇做了什么,张爱玲的进步又在哪里。

1973年10月31日,张爱玲致宋淇的信上提及汉化英文短篇小说〈The Spyring〉的计划:【〈Spy,Ring〉现在也找了出来,译出与原文一并寄来。】然而五个月后的1974年4月1日,她又表示那篇小说需要修改:【那篇〈色,戒〉(Spy,Ring)故事是你提供的,材料非常好,但是我隔了这些年重看,发现我有好几个地方没想妥,例如女主角的口吻太像舞女妓女。】收集张爱玲1953年至1955年聊天记录的《张爱玲私语录》里,另有两句关于谍战小说〈Mesh〉的看法:【写完《赤地之恋》本想写〈Mesh〉,又怕刚写惯长篇,停下来写短的,以后再续《Pink Tears》时会拉不长。“松松紧紧”太耽误时候】;【〈Mesh〉不预备写得长,因为材料(间谍)不是我所熟悉的,虚构出来不像真。自己熟悉的故事可以穿插许多有趣的细节。】结合现今公开的英文打字稿〈The Spyring〉/〈Ch'ing k'e! Ch'ing k'e!〉,不难推导〈色,戒〉的早期创作过程——该作的灵感诞生于1953年张爱玲第二次旅居香港期间,先由宋淇给她讲了一个间谍反水的故事,然后她自顾自地写了一个英文短篇小说,创作时间在《赤地之恋》往后;该作最开始的名字叫〈Mesh〉(网),后改成〈Ch'ing k'e! Ch'ing k'e!〉(请客请客)或〈The Spyring〉(间谍的圈套/间谍与戒指)。可惜该作在美国一直没有卖掉版权,就这么被冷藏了二十年。

确认改写〈The Spyring〉的工作项目后,张爱玲与宋淇通过书信展开了为期三四年的情节讨论。(当然那段时间小张还创作了长篇小说《小团圆》、短篇小说〈相见欢〉、四篇关于《红楼梦》的长论文、数篇散文随笔,才不是在一个短篇小说上耗了好几年!)信件内容散碎,估计你们没有耐心逐字逐句地看,我就简单概括一下要点吧。(其实是我自己懒得打字。ʕ•ᴥ•ʔ)

(PS:两人讨论期间,角色的中文姓名尚未确定,为避免大家混淆,统一采用定稿中的称呼。)

1974年5月2日,仔细读过〈The Spyring〉的宋淇首次向张爱玲提出建议:(一)南京路的永安百货里没有卖钻戒的首饰部,可以把地点改到不远处大新公司对面的品珍珠宝店,或者静安寺路西摩路一带犹太人开的珠宝钟表店;(二)开头可以增添一个老易不肯给他太太买新钻戒的情节,高潮处可以设计一个下午四点钟声齐声响起的情节;(三)当时买钻戒均以黄金为单位,方钻、粉红钻、蓝钻、火油钻等一只值十几条黄金,开支票太勉强。

1974年5月11日,宋淇再度帮张爱玲构思:〈色,戒〉可改成两人同去大新公司买东西,老易突然拉王佳芝去对面的品珍珠宝店,埋伏的同伴扑了个空;因为戒指是老易预先定制的,王佳芝感动之下放走了他;由于老易的车还停在大新公司,只好弃车而逃,王佳芝则去了西藏路的大上海戏院。

1974年6月29日,张爱玲问宋淇:(一)已知老易的原型逃走用的是腿,能否改成自行车接应刺客及后备人员;(二)报纸上说八克拉的钻戒合十万美金,换成金条怎么算;(三)品珍珠宝店的外观、室内装修、店员是什么情况。

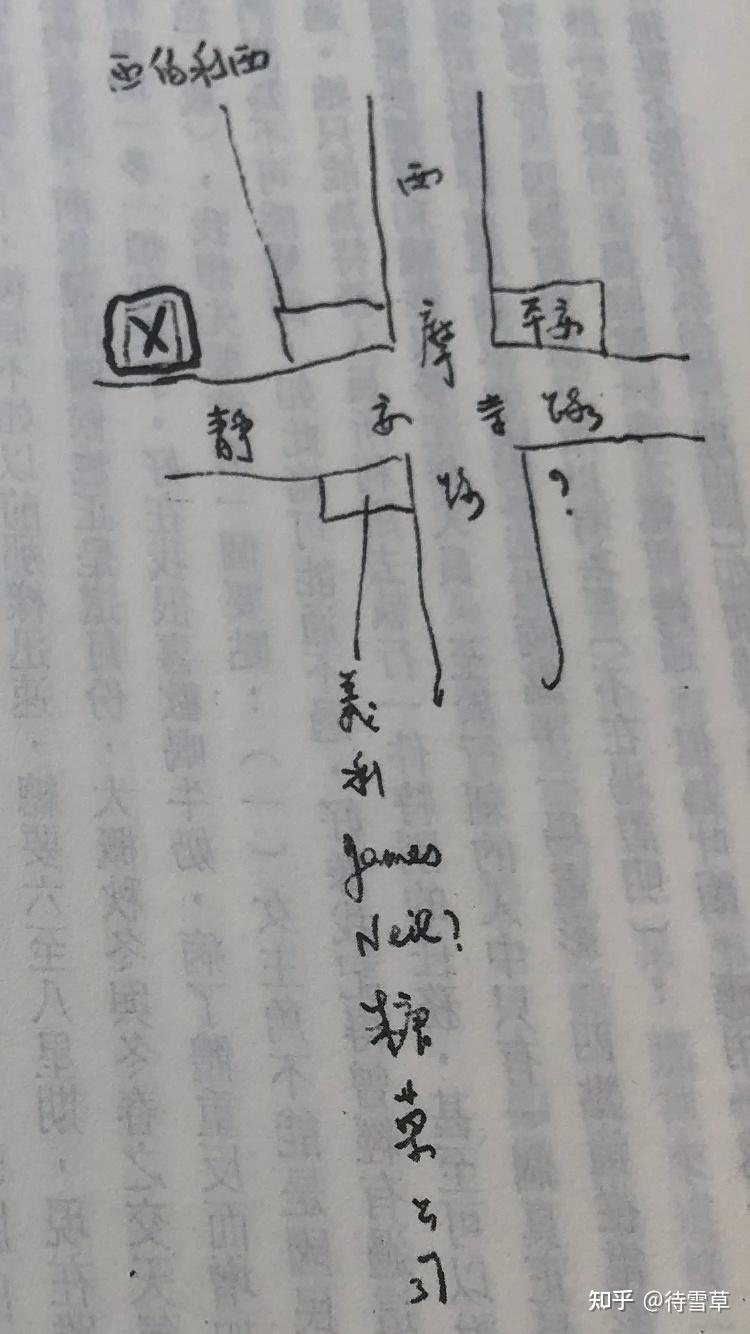

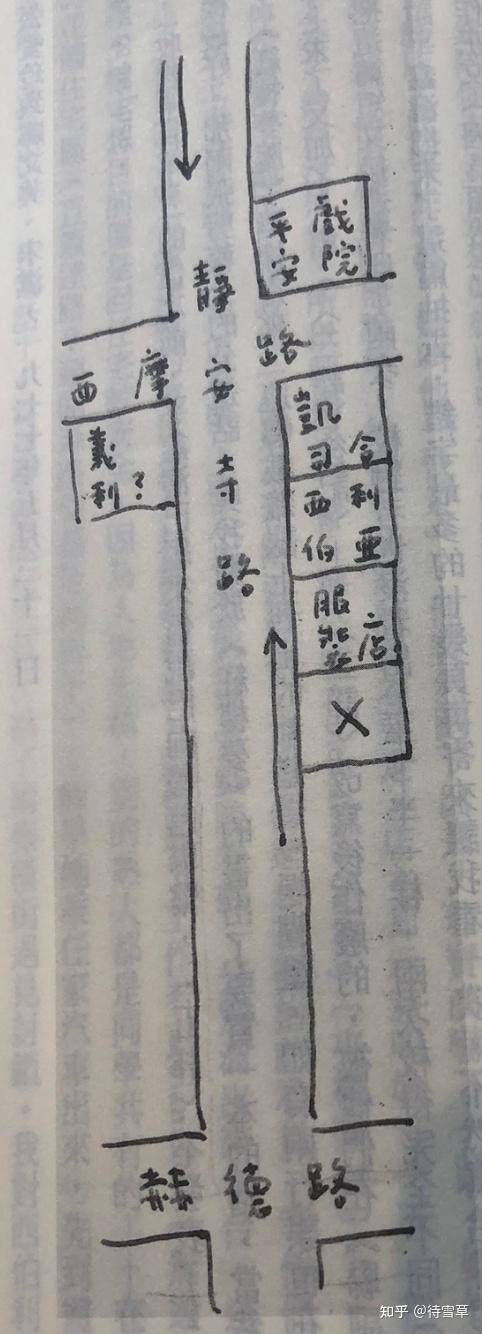

1975年1月5日,宋淇建议张爱玲将珠宝店的位置定于静安寺路西摩路一带,并在信中附上手绘地图。

1975年4月25日,张爱玲告诉宋淇:(一)不能让王佳芝戴着戒指离场,不然看上去像是收钱买放;(二)戒指应是老易临时起意送给她的,正因为没有计划,才更是豪举。

此后张爱玲忙着弄《小团圆》去了,改写〈色,戒〉的工作被束之高阁。(老鸽子了……)

1977年3月14日,宋淇带着十条修改意见给张爱玲写信:(一)王佳芝不能是国民政府手下的特工,因为正统特工是不会变节的,如此写作无法过审;(二)【“It's a sin to refuse when it's san ch'ueh yih, three lacking one】,译作【三缺一伤阴骘】,“骘”通“德”,胜在叶韵;(三)地点是静安寺路与西摩路交叉口,街区内包括平安大戏院、义利饼干行、西伯利亚皮货店、飞达咖啡馆;(四)中国老式珠宝店品珍不适合搬到最摩登的静安寺路,可以借用霞飞路的一家进口商店,卖首饰钟表烟斗;(五)不要一开始就说去买戒指,像是敲竹杠,可改为王佳芝本想换一只手表;(六)粉红钻或蓝钻品质优于火油钻,前面可以添写易太太埋怨易先生不给她买火油钻,对比后来易先生一时起兴送王佳芝粉红钻的豪举;(七)最终落网的人只能是临时征募的爱国人士,抗战时期北方出了好几起汉奸暗杀案,皆是学生干的,有的甚至与戴笠军统搭上了线,上海也有一对姓石的姐妹做了这一类事情;(八)上海有家四川菜馆叫“蜀腴”,另有家湖南菜馆位于大新公司隔壁,不记得名字了;(九)买手表的情节,就说是王佳芝看中了一只二手的Omega手表,而老易注意到只有她戴着翡翠碎钻的戒指,知道她在牌桌上难为情;(十)精品钻石应当放置于保险箱内,最好是经理室的一张画后面,借此增加一个佳芝被一只提前响起的钟声吓了一跳、进而意识到自己对老易有好感的情节,过渡自然些。

1977年4月7日,张爱玲对宋淇讲述了新的故事大纲:(一)岭南大学的学生借香港大学的教室上课,结成一个爱国小团体,派王佳芝以少妇的身份去勾引老易;(二)佳芝与一个她不喜欢的男生发生了关系,暗杀计划又被迫中断,内心十分苦闷;(三)珍珠港事变后,小团体转学到上海,与一个地下工作者搭上了线,对方却不大信任他们,不肯提供更多资源;(四)任务失败后,地下工作者独自逃脱,小团体被一网打尽。随即她又补充道:(一)钟表店的构想固然绝妙,可惜她没见过,写不出来;(二)静安寺路一带有三家西点店,起士林位于爱丁顿公寓隔壁,凯司令靠近同孚路与平安大戏院,飞达往东不到马霍路——都是她常去的,不会记错。

1977年4月16日,张爱玲重新绘制地图,并进一步完善细节:(一)湖南菜馆名叫“九如”,开业于1938年前后,比“蜀腴”早;(二)易先生反侦察能力强,行动不规律,买东西的时间扣不准;(三)易先生老奸巨猾,决不会相信佳芝这样年青漂亮的少奶奶看得上他,因此她需要通过敲竹杠取信于他;(四)佳芝告诉易先生,她是为了报复丈夫玩舞女而出轨的,因此当老易调侃她思念丈夫,她便赌气把订婚戒指收进包里,给了他送她戒指的理由;(五)珠宝店的场景借用炎樱家的印度珠宝店,位置从静安寺路成都路挪至静安寺路西摩路。

1977年5月31日,张爱玲表示又增添了些细节:(一)易先生需要在初次幽会的时候提及戒指,佳芝在车上说去珠宝店方不突兀;(二)易先生径自逃跑的举动会吓到珠宝店老板,应该有一个拿显微镜辨别钻戒真伪的情节;(三)看见易先生冲出珠宝店,邝裕民乘接应的车逃走而被截获,地下工作者返回戏院得以逃脱;(四)王佳芝离开珠宝店后坐上三轮车,打算去老易占据的位于巨籁达路或福开森路的公寓,觉得较安全,不想经过两个街区就遭遇封锁。

1977年7月,张爱玲完成〈色,戒〉的中文初稿。

1977年8月13日,收到手稿的宋淇最后一次就细节问题长篇大论:(一)【一粒粒钻戒光芒四射】,“一粒粒”改“一只只”;(二)掮客不能用“品娟”这名字,因为确有其人、确有其事;(三)【不肯买给我】应作【不肯卖给我】;(四)【大家算胡子】,“胡子”上海话作“胡数”;(五)打电话应该加个暗号,铃声响三次挂断,再打过去,王佳芝嘀咕一句【会不会打错了号码】;(六)【今天要是不成功,其实不能再在易家住下去了】,“其实”要么去掉,要么改成“可真”、“可”;(七)不确定那里有没有绿屋夫人时装店,不过无所谓;(八)“大鄉裏”应是“大鄉里”,广东话;(九)【心内一个搆不到的地方】,“搆不到”改“够不到”更好;(十)黄金的数量不要是整十根,改成十一根或十二根更真实;(十一)“宪兵部”容易引起误会,最好改成“日兵宪兵队”;(十二)结尾可以添上两句——【马太太说:“不吃辣的,怎么胡得出辣子,易先生,你说对不对?”大家抬起头来一看,易先生已在争论声中,悄然走了出去】;(十三)可以提示一下廖太太也戴钻戒,因此唯一没有钻戒的王佳芝被摒除到局外去了。

1977年8月26日,张爱玲回信,采纳宋淇(一)(二)(五)(六)(八)(十)(十一)七项建议,(十二)有待商榷,不能用马太太视角收尾。同时,她又在其他地方做了些细节上的修改,要求宋淇抽换。

至此,两人关于〈色,戒〉的讨论基本结束——我想尽量简化,可是他们实在聊得太细致了。_(:з」∠)_尽管有些内容是没被采纳的废案——如品珍珠宝店的设定、钟声一齐响起的情节——可我舍不得省略;还有些谬误——如宋淇没理解易太太那句【不肯买给我】,张爱玲记反了飞达和凯司令的位置以及静安寺路的车行方向——也随它去了。

1978年1月,〈色,戒〉发表于《皇冠》杂志,引起广泛讨论。1983年6月,张爱玲出版单行本《惘然记》的时候,对〈色,戒〉作了最后的修改,终于成为今天我们所看到的版本。

严格来说,〈色,戒〉是张爱玲和宋淇共同完成的作品。早在1977年10月,张爱玲就说过要公开他们的讨论过程。然而该作初发表时争议太大,张爱玲不想拖宋淇下水,此事就没再提,还嘱咐知情的朋友保守秘密。宋淇帮张爱玲做事、然后深藏功与名的例子不胜枚举,今天把这部分书信内容整理出来,也是为了将应有的声誉还给他。

诚然,《张爱玲往来书信集》是探讨〈色,戒〉写作过程的重要史料——但是,经由比对该作的英文初稿与中文定稿,我发现张爱玲的改动并不仅限于此。下面就来谈谈那些书信集里没怎么提、却令我相当在意的地方。

其一,英文版的主角李莎露颇具风尘气,中文版将其改头换面。

汉化〈The Spyring〉工作一开始,张爱玲就抱怨主角的形象太像舞女。确实。尽管英文稿中并不涉及李莎露的背景,但给人一种妖艳的感觉——她穿着绣满大朵粉红牡丹的旗袍,浓妆艳抹,语气娇嗔,性格势利;李莎露这名字又难免使人联想到《十八春》中的顾曼璐——后者下海做舞女的时候不正好化名“李璐”?

这个问题随着角色背景的更换获得了妥善解决。正统特工不可能变节,所以主角被改成了一个普普通通的女学生,性格方面少了势利和狠辣,多了善良和天真;外在形象则更改为清秀的六角脸略施粉黛,电蓝水渍纹缎旗袍搭配碎钻镶蓝宝石钮扣耳环;佳芝这名字也跟上海话的“戒指”谐音,一个精巧的小彩蛋。

看见这个例子,我头一次觉得审查制度对于文艺创作竟不全然是debuff。尽管小张嘲讽台湾尽是些清教徒,但规避文网的需求的确刺激她打开了新思路。

值得一提的是,〈色,戒〉刊出后遭到域外人指控,张爱玲在宋淇的协助下写作〈羊毛出在羊身上〉反驳,核心论点恰是“王佳芝不是正统特工”。可见李莎露人设的改变,当真是歪打正着了。一笑。

其二,英文版设计了不少男女之间暧昧的互动,中文版删了个七七八八。

〈The Spyring〉开场的麻将局里,老戴用莎露的杯子喝茶,引起了马太太的妒忌;中间去永安百货的路上,莎露和老戴你来我往地调情;后面老戴填支票买钻戒的时候,莎露注意到他后颈上淡淡的伤痕,怜惜之情油然而生——这些情节中文稿里基本见不着。佳芝只嗔怪老易怠慢了她,欲拒还迎地说要回香港;她那些诱惑性的举动也完全公式化——事实上,直至老易买下钻戒并露出“温柔怜惜”的表情,佳芝不曾对他动心。

李莎露跟老戴打情骂俏,其实带着点张爱玲与胡兰成交往的影子,跟王佳芝与老易相处时的紧张和猜忌很不一样。之所以作出这样的改变,或许是因为二十多年过去,张爱玲对胡兰成的看法不同了。从《张爱玲私语录》里的一些囫囵语看得出来,五十年代初张爱玲对胡兰成的感情还很复杂,虽说不打算跟他在一起,但经常想起他,亦希望他至少能够记得她;然而赴美之后她读到胡兰成的《山河岁月》,对这个人就越来越反感,一看见他的文字总是骇笑。这种心理背景下,再要参考胡兰成的形象塑造易先生,难免偏向于呈现他的虚伪、自恋和残忍,而不容易想象那些软语温存的场景。况且重启〈色,戒〉之前她完成了《小团圆》,她与胡兰成的关系已经得到充分清算,她亦解开了大部分心结,再不需要把自己代入王佳芝了。

其三,中文版去掉了很多不相干的情节,故事脉络更加清楚。

张爱玲对谍战题材的文艺作品并不感冒。她之所以执着于〈色,戒〉,不过为了那声【快走】——一个人在瞬间抛弃了责任而选择了自我,是生命最真实的面貌,令她非常震动、久久低回。然而为了传达这种感情,她需要搭建很多她不熟悉场景,将之连缀成一个完整的故事。这个过程一定相当吃力,所以她写英文稿的时候,总是不自觉地将视角转入琐碎的日常——吵闹的麻将桌,逼仄的咖啡馆,鲜明的红绿灯,残破的小巷……包括那一大段莎露逃离永安百货后的所见所闻,也跟核心情节关联性较弱。

〈The Spyring〉翻译出来才七千字,篇幅仅有〈色,戒〉的一半,可是这些细枝末节的场景反倒更多,整部作品十分涣散,让人难以捉摸。

张爱玲改写中文稿的时候纠正了这个缺点。她着重描写王佳芝的心理变化,删减了许多可有可无的环境描写、浮于表面的人物对白。我们今天读到的〈色,戒〉语言精练、情节紧凑、逻辑清楚,水平比先前提升了不止一个档次。

其四,英文版暗藏着吸引西方读者的小心思,甚至于有点弄巧成拙。

〈The Spyring〉刻意添加了不少中国元素——易太太看到她丈夫拿着一本书站在她背后,吵嚷着她会“输”钱;莎露逃跑的时候踩上一堆药渣,知道是屋里的病人希望过路的人把疾病带走;莎露用言语诱惑老戴被称为【kwang mi-t'ang】(灌迷汤),跟女巫的药一个效果;老易希望留着莎露的理由是【 Teh wu pu fung chia】(特务不分家),因为他们随时会改变立场……张爱玲将这些东西穿插进英文小说,显然是觉得西方读者会感兴趣;为了方便他们理解,她往往会在文中加注释。然而,尽管她写得很卖力,如果不熟悉中国文化,可能还是get不到她的意思,只觉得这个作者怎么总写些无关紧要的东西——就很尴尬。╮(╯▽╰)╭

归根结底,还是因为小张的英文没有中文好。即使她在学生时代中文科目的考试成绩不如英文科目,但我们知道答题和创作需要的是不同的技巧。她写中文作品也喜欢引用西方文艺的谚语或典故,表达方式却自然得多,不会那么生硬。

另外,张爱玲其实不太抓得住作品的商业卖点,她越是有意识地迎合读者心理,写出的东西往往质量越差。《秧歌》实现了雅和俗的绝佳平衡,口碑很好,然而她写不出第二部;〈心经〉题材极好,可惜她根本驾驭不了;歌颂无产阶级的〈小艾〉,格局宏大的《赤地之恋》,有历史题材和爱情元素加持的《少帅》,是更加失败的尝试。她有身为严肃作家的自觉,却无法控制作品的流行程度。包括〈The Spyring〉在内的一众英文作品一直卖不掉版权,跟她对市场的不敏感是有关系的。

较之于《秧歌》,〈色,戒〉离张爱玲的舒适区还要更远,所以该作的英文稿满是破绽;即使后来在宋淇的指导下改写,很多事情还是不敢深入交代。不过就算如此,〈色,戒〉仍是小张创作生涯的极大突破。对比相隔三十年的初稿和定稿,方能欣喜地看到她的成长。

记得两年前刚开始写小张的作品细读的时候,第一篇就是关于〈色,戒〉的解析——说起来,这应该是张爱玲数十篇中英文小说里,第一部深深震撼我的作品。尽管它只有一万四千字的体量,也只写了两个人、一个下午的事情,后劲却异常的惊人。2007年李安将该作改编成同名电影,扩充了世界观、丰富了角色形象,却无法企及原著心理上的深度、道德上的强度。如今了解到该作完整的创作历程,更加佩服小张在文学创作方面花费的心力,也感激宋淇先生多年以来的鼎力相助。

我觉得探究这些东西,比证实那什么“王佳芝的原型是不是郑苹如”有意思得多。今年是〈色,戒〉定稿四十周年,花了三天时间写下这篇小文章,如果能给大家带来些许启发,我也就心满意足了。( ˘ω˘ )