学临床医学真的很难吗,为什么我在现实生活中遇到的医生都很轻松?

我用一个自己的故事回答你。

前两天,我作为助手,给一个79岁的大爷做搭桥手术。老大爷看着结实,实际上胸骨后的一切组织都像豆腐一样脆弱。

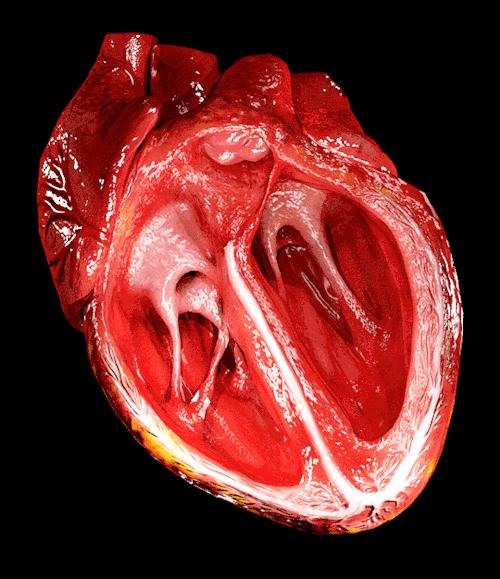

注意,像豆腐一样,不是打比方。豆腐一捏就碎,大爷的心脏也……算了,这里不说也罢。

总之他的心脏,几乎就是一块由豆腐裹着的肉团。

更难的是,所有要搭桥的冠状动脉,都在豆腐里埋着。

想在哪儿搭桥,就要先从哪儿把豆腐切开,找到血管。

豆腐里当然也有自己的毛细血管,切开就是血糊糊一片,电刀烧灼少许,清净了。

然后,接过一把极其锋利的尖刀把冠状动脉挑开。

这把刀很小,多小呢?整个刀身大概只有牙签的尖端那么大,这把刀也很快,快到在把血管表层挑开的过程里,不能有任何的顿挫感。

所以,这把刀用几次后就得下岗。

切开一个小口后,再用两把过分精细的剪刀,把切口修剪到7毫米左右。一把剪子向前,另一把剪子向后,有时候是垂直着剪;所以,剪子三兄弟分别叫:前向、回头、直角。

从挑开到修剪,手绝对不能抖。

冠状动脉直径也就1.5毫米,而最佳的吻合位置往往只有一个,你给我抖一个试试?

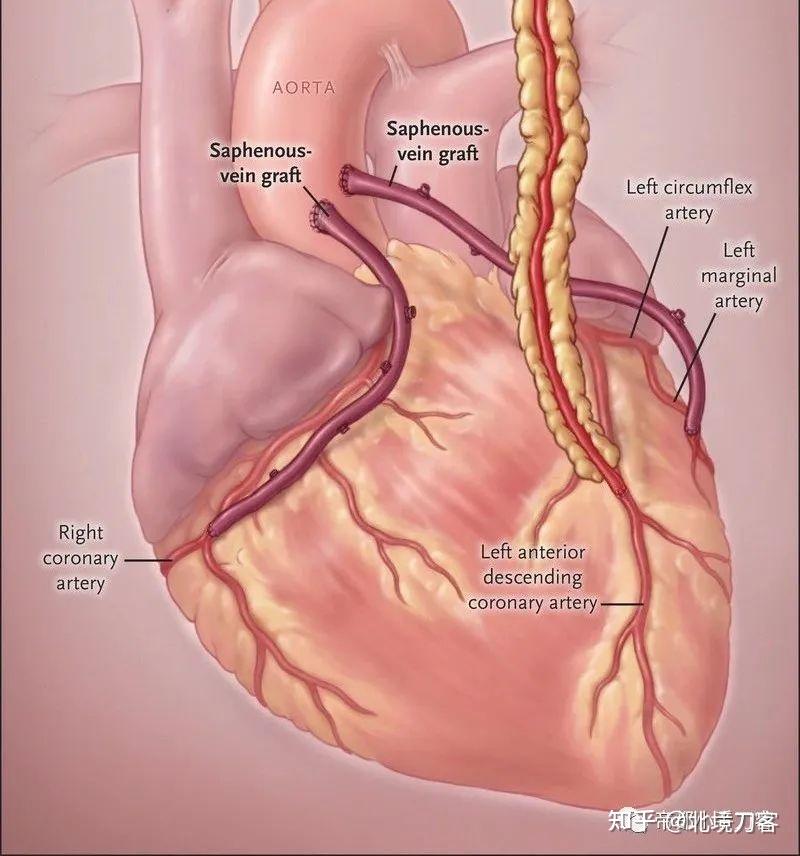

接下来,把自身的移植血管——大隐静脉或者某支其他部位的动脉,用一根特制的缝线,和刚才的切口接起来。

缝线很细,和头发几乎一样细,缝线也很脆,轻轻一拉就断。所以,缝合的过程中,不能有任何阻拦或者牵扯。

否则,断的可能是线,也可能是那块豆腐。

线断了,重新再来;豆腐要是断了,这个口可能毁了,换地方再来。

等吻合完毕,从桥血管里打点血进去检查,又是血糊糊一片。是不是很烦躁,很头大?

烦躁是没用的,人在做,头顶的灯在看。

心脏此刻是睡着的,距离它下次醒来还剩不到20分钟,刀是凉的,心脏也是凉的,我的心比我的刀还冷,外科医生啊,请淡定,调整,深呼吸,老狗有多稳,我就有多稳。

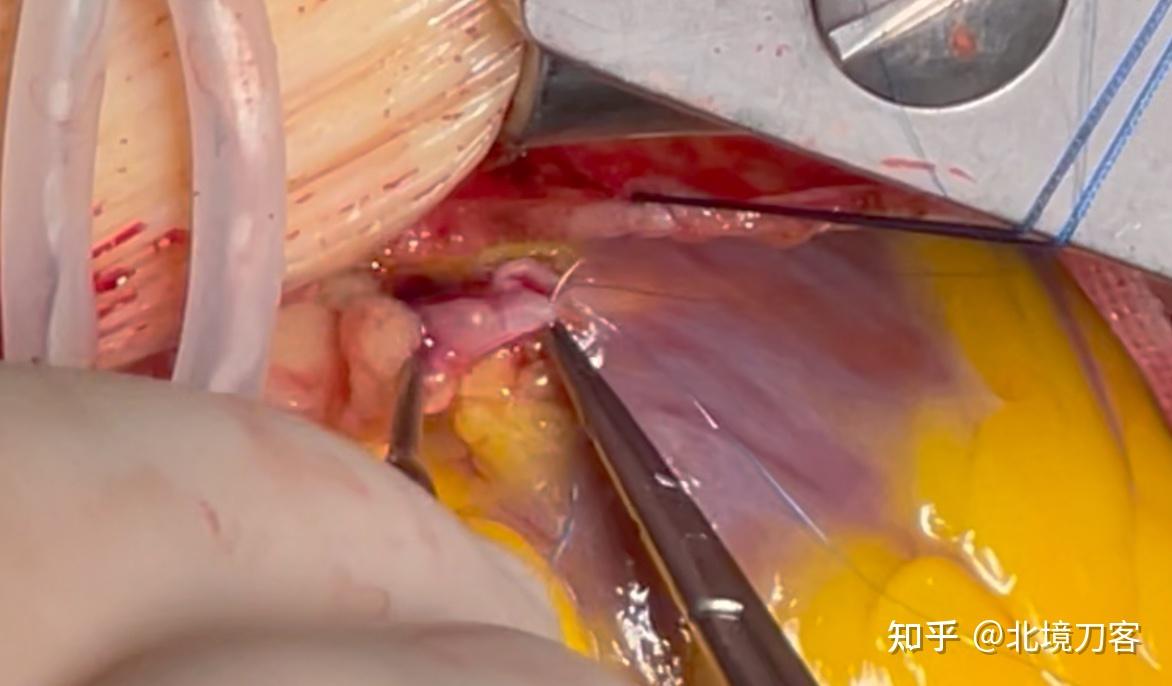

(搭桥手术中,左下角是主刀的手指,中间是缝针)

这就是一个外表看起来虎虎生威、老当益壮、被家属称赞“平常身体不错”的老同志的真实手术。

话说回来,大爷的心脏也不是没有坚硬的地方。

在升主动脉,也就是大动脉,那里本来应该是充满弹性和韧性的,可它老了,几十年的粥样硬化,形成了石头一样硬的斑块。

做手术前,要清清楚楚地定位哪些地方有这种斑块,这些地方不能碰,斑块和它的基底在一种脆弱的平衡下共处了几十年,在主动脉里接受着每分钟4000毫升血流的冲刷,一次轻微的外力就可能打破这种平衡。

平衡的破坏意味着动脉的撕裂和毁灭。这台搭桥手术,也是一直在斑块的边缘试探。

老百姓通常会关心缝多少针。那一台搭桥手术需要缝多少针呢?

我数了一下,从完整的皮肤切下去,到把皮肤缝起来,大概一共260针。

其中有90针是在心脏上缝的。当然,也有许多针,不得不缝在了豆腐上。

那能缝住吗?可靠吗?听我说,只要你的手指足够温柔、针脚足够均匀、检查足够仔细……那也不能保证能缝得住。

所以,当心脏的90针缝完,当准备用钢丝把胸骨关上时,你最好,最后再查看它一眼,如果有出血,还来得及弥补。

这个时候,需要用左手将跳动的心脏搬起来,右手去把其他的障碍物挡开。

告诉麻醉医生,我要搬动心脏了。麻醉医生立马起身,严阵以待,如临大敌。

但一颗跳动的心脏能忍得了这?原本100多的血压,瞬间降到80,此时才刚刚扒开一条缝而已……

手指继续用力,血压已经在70以下,能看到吻合口了,助手立即拿注射器向它冲洗检查,

看到了吗!?有出血吗?

血压已经降到50了,有没有出血?

好像没有?好像有?

血压40了。到底有没有啊 ??!!

血压30了。没有!真的没有!

松手松手!!

再不松手麻醉医生也会受不了了。

心脏放回原位,血压从30开始慢慢回升。

麻醉医生盯着监护仪,什么也不说,但心里一定想说点什么。

主刀医生和助手交换着眼神:你看到了,我也看到了,没有出血。

那如果有出血呢?如果有出血,那也必须在血压降至极限的时候,先放松心脏,让心脏先缓一缓,

此时,主刀和助手交换眼神:准备好了吗,再来一次,

麻醉医生还是紧盯着监护仪,顷刻,告诉主刀,现在可以了。

血压在十几秒的时间里,100、80、50、30……

十几秒内必须把要修补的针缝完再打结。还要留出几秒钟,再检查一次。

心脏放回,血压慢慢回升。主刀医生和助手再次交换眼神:你看到了,我也看到了,现在没有出血了。

终于妥了,不折腾了,关胸吧。麻醉医生终于也可以坐下来缓缓自己了。

所以,你们知道,把跳动的心脏握在手里是什么感觉吗?

是感到生命力的顽强?还是感到医学的伟大?

都不是,那些只是文学作品们的想象而已。

作为一个入行十年,经历过不下一千台心脏手术的医生,我可以告诉你,患者的心脏握在手里的时候,只有一种感觉:

那就是害怕。

害怕出事。手术后的心脏表面已经有水肿,心肌也不可避免的处在高度应激的状态下。

搬动的过程里,随时可能出现室颤,还可能再次损伤心脏表面造成新的出血。

室颤了怎么办?除颤仪就在身后,患者的身上贴着电极,200焦耳马上电击。如果电击无效呢?再电击,尽快把心脏打停,然后,它自己会再重新跳起来。

如果多次除颤无效呢?那就马上重新建立体外循环,而这也意味着,这台手术可能不好收场了。

另外,如果再有出血怎么办?要止血就要再搬动心脏,再搬动心脏还会出血……

还记得那块豆腐吗?

所以,这看似十几秒的扰动,每次都要提前想好一切。区区十几秒,那是主刀的人生中,最孤独的时刻。

就问你怕还是不怕?

是不是成了老手,熟手后,就不会怕了?

不是,也不应该是。

因为你永远也不知道,下一个患者的心脏在你的手里会发生什么。

一个合格的医生,不可能对患者的悲剧无动于衷。

所以,虽然刀是凉的,心脏也是凉的,我的心比刀还冷,但是,当患者的心跳血压近乎为零时,我能感觉到自己的血液也近乎凝固。

这样的情景,手术台上并不多见,但在干这一行以来的几千个黑夜中,在我的噩梦里,它们曾无数次出现过。

稳如老狗,那是战略而已。战术上,永远是如临大敌。

79岁大爷的搭桥手术,吻合完成了。在那豆腐一样的心脏上,三根桥血管随着心脏每次的舒张,能向心肌供应超过每分钟300毫升的血流。

每分钟300毫升,已经超过了一个健康成人的冠状动脉血流。相当于一台发动机1.6L的老捷达,换成了2.0T的。

西医的搭桥手术,可以说是性价比之王了。

主任暂时离开,当然是我负责关胸。他离开前告诉我,这种年龄特别大的患者,手术不能出一点问题。

换句话说,从现在起,如果出了问题,就是我的问题。

这句话我已经不是第一次听到,也不会是最后一次。

四十分钟的时间里,我检查了那所有90针的地方。我也搬动了心脏,没有出血。

搭桥手术一共260针,我和第二位助手缝完了剩余的170针。

随着胸骨被关闭,用钢丝锁紧,大爷的心脏告别了亮眼的灯光,在黑暗里继续跳动。

手术在下午3点开始,7点30结束。

血,温暖的血;夜,深邃的夜。

那一晚,沉醉的大爷,不知是否梦到家乡的夏虫和麦田?

这就是搭桥手术,学名——冠状动脉旁路移植手术。它的本质是用自身的血管,为冠状动脉重建血流,从而改善症状,延长生存。

四十岁的人需要生存,八十岁的人也需要生存。富人要生存,穷人也要生存。

他们来自全国各地,大部分对自己的病情已有了解。如果不做搭桥,他们的心绞痛还会发生,甚至可能是心肌梗死,还可能夺命。

搭桥手术虽然起自欧美,但经过本土化的凝练,融合了中国文化里对形和意的探究。手术方式高度一致,但每个主刀的下手轻重区别很大。

一根轻到感觉不到分量的针,刺破薄如蝉翼的血管,一穿一绕之间皆是功夫。

搭桥这个名称,在英语里并不存在,英文是Bypass,也就是旁路。

但是我们中国人习惯了叫它搭桥。需不需要搭桥,搭几根桥?

桥,就是路,有了桥,就有了路,有了路,生活就能继续。

所以他们愿意风餐露宿,车马奔波,来到这迷宫一样的我所在的医院,以及这承载着历史与声誉的京城。他们寄予了无上的期望。

医生虽然掌控不了一切,但能决定那260针的始末。

搭桥就搭桥吧,名字不重要。重要的是,

搭好桥,

让心脏重新跳动让他们醒来,

让他们看到生活的路,

让他们回家。

--------------------------------------------

公众号:北境刀客

心脏外科医生

白色巨塔的攀爬者

中国顶尖的心脏病专科医院主刀医师

有温度的医学科普人士

致力于发掘历史与当代的真相

以故事和科学交融的笔法

守护人类健康与家国情怀

--------------------------------------------