定军山之战,黄忠阵斩夏侯渊这件事为什么这么出名?

1)首先,正史中武将带队冲锋亲自阵斩敌方主帅是相当难的事情,这不仅要自己勇,战机线路要抓得准,还得对方配合啊,斩的夏侯渊还是方面军司令,所以黄忠这个手笔是非常硬的功绩。此诚所谓,推锋必进。正史中并无明确记载是否黄忠亲自阵斩,考虑到后续那么大的封赏,很可能是,不过哪怕是小兵砍死的,功劳也能算在先锋将领头上。难度够大而显其名。

2)惇、渊、仁、洪,在曹魏初代宗室四大天王中,夏侯渊崛起是最晚的,他的作战风格到了关中陇右才有如鱼得水之感。到建安十七年,夏侯渊督镇关中,独当一面,转斗千里,先是击斩梁兴,连破马超韩遂,再平羌氐屠各,攻灭枹罕宋建,收降河西诸羌,虎步关右,所向无前,这七八年时间,可以说是如日中天。虽然铁定占了督遣张郃、徐晃、朱灵的便宜,但夏侯渊这个时期以方面之任的标准来说,做得是非常好的。

从征平定张鲁后,夏侯渊再镇汉中,甚至遣张郃攻略巴中,太过嚣张,被三爷打了回去。定军山之战两军拉锯,曹操坐镇长安,中西两线观望,彼时他对夏侯渊还是有较强信心的,而没有直接增援(当然中线压力也比较大)。然后夏侯定军山那个滑铁卢啊,直接遇袭被阵斩了,妙才成了白地将军,曹操原地气炸,狂贬一通。黄忠阵斩强敌而显其名。

3)定军山之战是刘备与季汉的立国之战,意义非凡。因为夺取益州的过程不太光彩,刘备既需端掉汉中这柄悬头之剑,又亟需军事上的成功来收揽镇抚益州人心,遂从法正北伐之策。别遣偏师北线牵制同时保护退路,但张飞马超下辩之战不敌曹洪曹休,还折了吴兰,其后陈式遭徐晃阻击损兵,刘备中军又难以攻破夏侯渊据守的汉中门户阳平关,进退不得,后勤压力也很大(可参看诸葛亮与杨洪对话),形势是极为不利的。

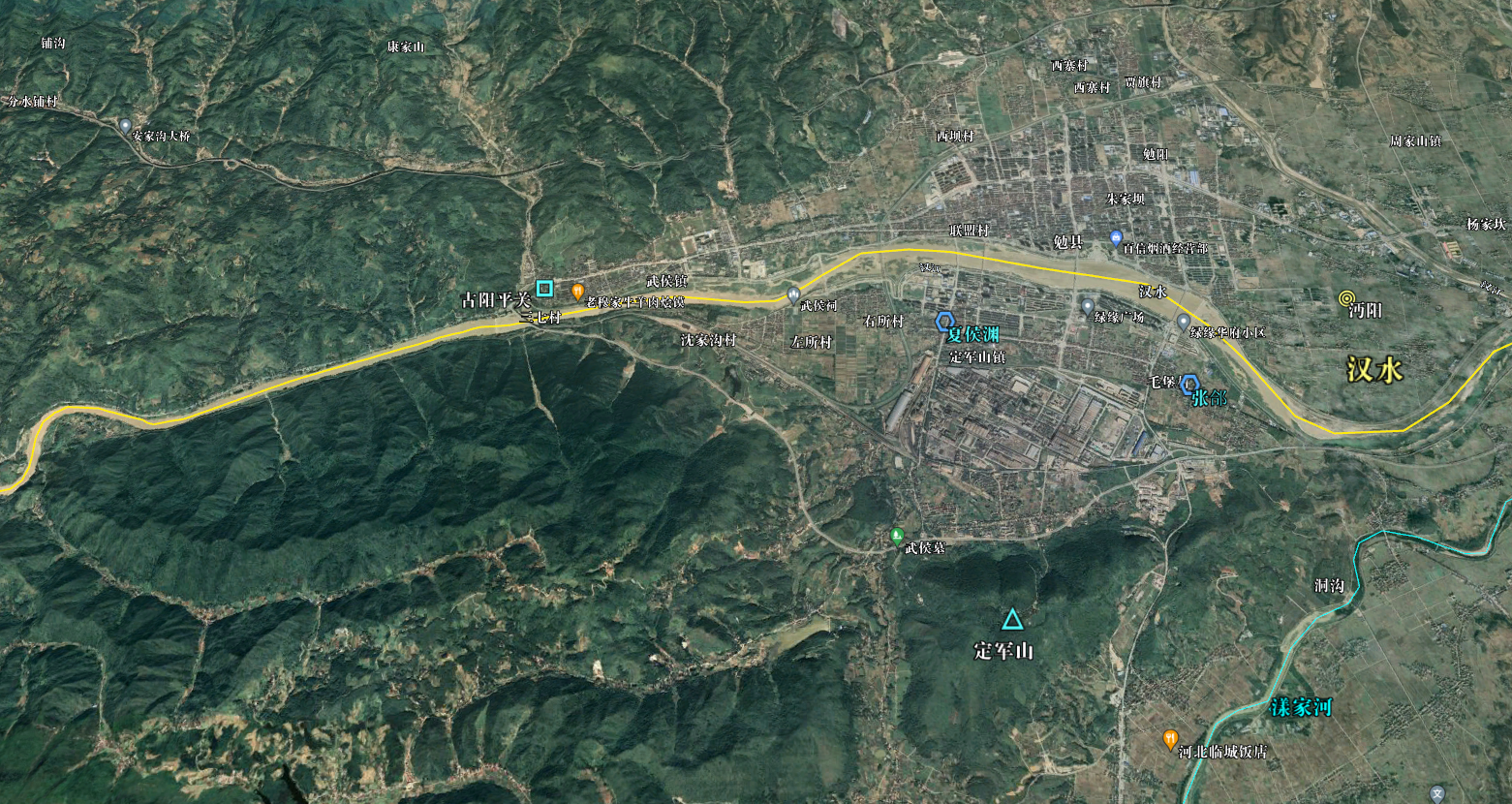

关键时刻,法正献策,刘备军找到了“神之一手”定军山方向,修路潜进,占山立寨,既占高地俯瞰优势,又能威胁汉中补给线路,迫使夏侯渊张郃出关渡河来到山下对峙,避实就虚,战略上破掉牢固的阳平关防线,彻底扭转局势。而定军山与汉水的山河形胜之势,又迫使夏侯渊分兵,别遣张郃至东围,保护侧翼,保护补给线。

然后有了多路车轮袭扰,白地将军修鹿角遇袭阵亡的故事。如果不是郭淮临危不乱、张郃将略出众,刘备军此战胜果会更可观,不说全歼,哪怕逼得速退,也能提前占据褒中等要地,阻击曹操进入几条秦岭古道,而全取汉中。曹操后续迁掠走大量人口,也导致数年后诸葛亮北伐时,汉中的人口经济物力并不足以支撑长期作战,而屡屡陷入粮尽疲累之局。

即便如此,定军山之战的胜利以及后续逼退曹操、占据汉中依然足够震撼,使刘备获得重大的政治军事胜利,而得以进阶汉中王及后续称帝,对刘备本人和季汉政权的意义堪称立国之战。黄忠一战斩渊,迁征西将军,再晋后将军,获封关内侯,再获追谥刚侯。李广虽然难封,但黄忠可以啊,他也由此成为古史老将立功封侯的绝佳代表,更显其名。

4)定军山之战一般被视为汉中之战的前半部分。从天下形势来说,汉中之战彻底奠定三国鼎立的天下格局,汉中是益州门户与前置防线,也是刘备军竞逐天下的北伐前进基地,战略意义非凡。定军山之战后,曹操率中央军过来再打,已经难挽局势了,只能退走,定军山的地形优势简直是个BUG。

曹操无法完成统一有很多原因,军事层面最重要的挫折是三个,赤壁之战最为关键,其次是汉中之战和襄樊之战,前者让曹魏失去汉中这个前进基地,继而失去先破巴蜀、再破荆襄的战略机会,后者则让曹魏损失相当多的百战精兵,而不得不收拢战线、改取守势、等待回血、重点转向内部事务矛盾。

而季汉进一步夺取东三郡,汉中与襄樊两个战场得以呼应,诸葛亮的宏伟战略本是有可能取得更丰硕北伐战果的,可惜东线遭遇孙权背刺、关羽败亡,而战略夭折。尽管如此,定军山之战依然意义非凡,作为如此重要的一场战役的最闪耀最震撼的突出瞬间,黄忠阵斩夏侯渊,自然犹显其名,而被世人传颂。

5)《三国演义》、京剧《定军山》等文艺作品,赋予了此战经久不息的传播度与生命力,黄忠阵斩夏侯渊的桥段也为大众所熟知。

最后,定军山,品品这个名字,太恰如其分了。诸葛亮遗嘱也是归葬定军山,这座山承载了季汉君臣太多的功业憧憬与情感元素,甚至让马谡产生了一种“我也可以”的错觉……