到底应该如何培养一个优秀的小孩?

第一、给孩子打好人生底色

我非常赞同樊登老师的一句话:给孩子培养独立完整的自尊体系。当一个孩子拥有了独立完整的自尊,那他的人生底色就是健康、明亮的。

在这里我将引用一本把自尊分析的非常科学、严谨的著作《恰如其分的自尊》。作者是法国著名心理学家、精神科医师及畅销书作家,以及在法国和美国皆屡获成功的精神病医生弗朗索瓦•勒洛尔。

1.自尊的体系

《恰如其分的自尊》一书中,向我们介绍到自尊有三大体系,分别是:

●自爱。

自爱取决于童年时其所受的爱和滋养。如果童年时期缺乏爱(被虐待、被欺负、被语言暴力等),自爱的基础就会被动摇,那么自尊便无法建立,也会导致一系列的人格障碍。

●自信。

自信是指有能力在重要场合采取恰当的行动。真自信,能承认自己的不足,并会努力下次做好;而不自信,就是不能听到别人说自己不对,对于别人的建议,也会认为其别人不对,或者不断反驳。

●自我观。

指对自己的优缺点能合理评价。有的人一会特别自大,一会特别自信,一会又特别自卑,觉得自己一无是处。这种飘忽不定的自我评价,很大原因是来自小时候父母的期望,尤其是孩子被父母给予了大量期望。当孩子的表现好的地方,父母会有很多肯定,当孩子表现不尽人意时,父母又会不断打击。

作者认为自尊体系建立过程中最重要的滋养源自于:

★感受到被爱;

★感受到自己有能力。

2.影响自尊的关键要素

具体来说,以下几点对自尊的建立尤其重要:

●外貌

不可否认,长的好看的孩子,会得到老师、同学更多的关注,也可能得到父母更多的疼爱。长的好看的孩子内心也更自信,自带神采飞扬的感觉。而被贴上“丑”标签的孩子,大都会自卑,这种自卑将延续至成年甚至整个人生。平时刷知乎,常能看到一些题目:觉得自己长的丑,太自卑了,怎么办?或者:长的丑是一种什么样的体验?很多家长,尤其是生女儿的家长,为了防止孩子早恋,在孩子进入青春期后,严格限制孩子的发型、穿着,有的甚至故意扮丑。导致孩子产生容貌焦虑、自卑等。

●运动能力

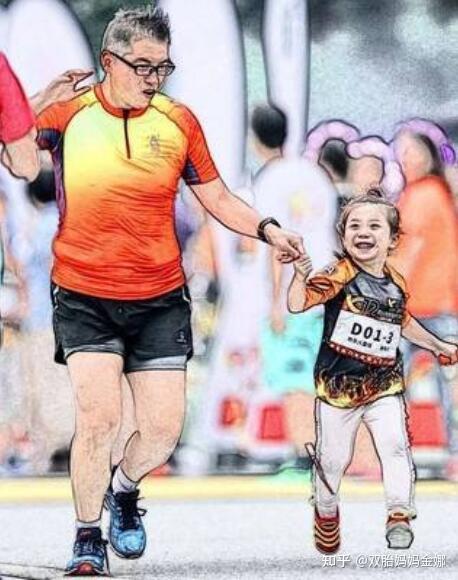

婴儿时期,孩子的大运动能力是生长发育的重要指标,幼儿至青少年时期,运动能力同样重要。能跑能跳能爬的孩子更容易在同龄人之间建立威信,可以说有运动特长的孩子,在同龄人中自带光环。

●受欢迎程度

《好妈妈胜过好老师》中,作者尹建莉在文中多次提到她的女儿在学校很受欢迎,每每评选优秀班干部、三好学生等,她女儿都会高票甚至全票通过,有的孩子还会主动去为她女儿拉票。这样的孩子,必定是高自尊的孩子。

●能否适应社会规矩

能够符合社会规矩的孩子,他不会被罚站、批评,被学校处罚。

●学习成绩

学习成绩是学习能力的一种体现,成绩好的孩子,对自己的能力就很有把握。而成绩不好,往往会让孩子觉得自己能力弱。

3.给家长的建议

那么在孩子建立自尊体系的过程中,家长该怎么做呢?

●多倾听。

●不着急安慰,不转移话题。

●不急于插手。

●尽量减少批评孩子的次数和频率。

●争取在孩子童年时建立自尊体系。

简言之,家长多听(认真听)、少评价、少建议,孩子多说、多提问。

有一天儿子眼泪汪汪的说:爸爸,浩浩他说我坏话。爸爸一听有些担心,但是没有着急提出解决方案,而是“哦”的一声,用期待的眼神表达继续听的愿望。儿子继续说:浩浩对小朋友们说我上学总是迟到,一定是太懒了不起床。事情的原貌逐渐漏出来了,爸爸继续按捺住心中的表达欲,简单说了一句:那你怎么想的呢?儿子低头沉思了一会,说:我是经常迟到,但是我没有懒得不起床,迟到是因为我总是玩,所以才耽误时间的。其实关于儿子早上上学磨叽时间的事,爸爸妈妈已经很头疼了,却一直没有办法改变,没想到儿子心里明白着呢。爸爸趁机问儿子:那你觉的该怎么办呢?儿子想了想,说:我以后早上要快一点,争取不迟到,看浩浩他们以后还怎么说我!爸爸继续问:那现在的问题怎么办?儿子立马说:我要去告诉浩浩,我迟到不是我懒,以后我再不迟到了,看他还怎么说!爸爸一听,心里乐开了花,一箭双雕嘛!他拍拍了儿子,赞许到:爸爸觉得这样解决也可以,那就按你说的做吧!如果有问题,可以再来找爸爸商量!

不得不说这个爸爸很高明,他不断引导孩子自己分析、解决问题,尊重孩子的决定,最后还不忘记告诉孩子自己永远是他最坚固的后盾。在这样环境下长大的孩子,自主性强,且内心充满安全感。

那哪些是家长常犯的错误呢?

●事事控制。

●酗酒。

●言语虐待。

●体罚。

事事控制的父母不懂得亲子之间的边界,以“为孩子好”为理由,随意插手孩子的事,不考虑孩子的期待与需求,粗暴地为孩子做决定。这样的环境下,孩子没有机会掌握处理冲突、矛盾、困难的方法,,孩子的“无力感”会越来越明显和强烈,自尊水平也会逐渐下降。

而有酗酒、赌博等恶习的父母,以及常常用粗暴、恶意的语言批评/指责孩子、体罚孩子的父母,都会给孩子造成无法估量的精神压力和心理伤害,缺乏爱的孩子常常会出现各种人格障碍,并伴随一生。

二、鼓励孩子多读书

我希望父母不要限制孩子哪种书能读、哪种书不能读。我鼓励孩子阅读各种类型的书籍,人文、地理、历史、科学、文学、财经、商业、游记、人物传记、诗词古文,或者各种工具书、畅销书、各家圣贤家书等等,我都不加限制,随她们自由翻阅。

小侄女今年11岁,我给她送的最多的礼物就是书,除了学校规定的课外必读类,我还给她买了大量的文学、历史、科学、商业、财经、人物传记等图书,她基本都看完了,喜欢的看了两三遍,不喜欢的估计大概翻了几页(可能是相对于她的年龄来说太枯燥了)。这里有个小插曲,想和大家说说。

有的家长害怕那些“闲书”影响孩子心智、三观。可是我一直觉得,孩子的三观正不正,基本取决于家庭教育。家风好、父母品行端正的家庭,孩子的三观早已根植于内心,几本闲书是不会把孩子带偏的。另外一个关键要素是,如果一个孩子他已经阅读了大量的经典书籍,那当他再拿到起一本口水书,也只是消遣放松一下,不会就此痴迷。我小侄女看米小圈,就验证了我的这个判断。

她们同学之间流行看“米小圈”,刚开始我很不喜欢那种口水书,就没收了所有米小圈的书。后来想想,每一代人都有自己的流行读物,10后的孩子看米小圈,就如同我们80后的孩子小时候看故事会一样,所以后来又把书还给她了。但是我还是不放心,就去打探了下“风声”。

我说:我看你们都挺喜欢这个米小圈啊?

小侄女说:嗯,出了新书就必买。

我说:这书魅力挺大呀,比零食还吸引你?

小侄女说:大姑你不知道米小圈有多坏,尽想各种坏主意,骗老师骗家长随口就来,有时候还说脏话,简直就是我们班那些“魔王兽”的集合体。

我没发表意见,只是“哦”了一声。

小侄女继续说:看米小圈,我简直要被笑死,世界上怎么有那么能搞事的人?要是我是他妈,非揍死她不可。

原来她们自己心里跟明镜似的,所以根本不用担心他们模仿米小圈的不良行为举止。

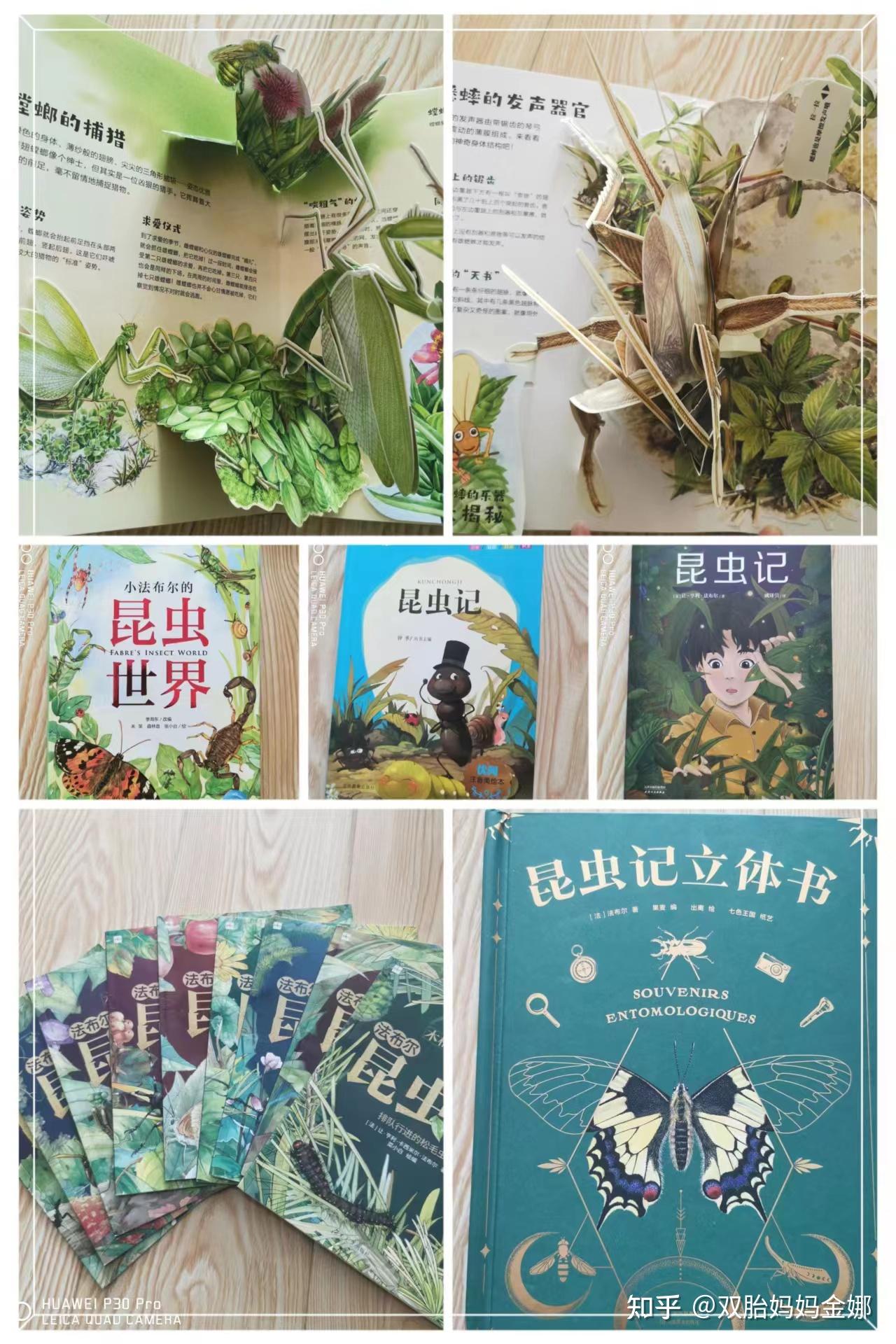

我的双胞胎女儿5岁,超爱看书,每天晚上亲子阅读2-4本绘本,雷打不动。我给她们读幼儿绘本,她们也爱翻看我平时喜欢读的各种书,虽然我的书里面没有一张图片,也没有色彩,可是有时候她们竟然也看的津津有味,甚至模仿我的样子,在书上标记、注释(虽然是我看不懂的“婴文”,但是我从未阻止过她们涂涂画画)。两个小朋友有一段时间非常着迷各类小虫子,我就买了各种系列的《昆虫记》,并配合着看了很多昆虫、动物类的纪录片,后来扩展到植物,她们也很感兴趣。

我想,这就是博览群书的意义吧,孩子通过读书认识了大千世界,慢慢搭建了自己的思维模式和精神世界。在读书的过程中逐渐发现自己的兴趣和爱好,提升认知,能理性判断真善美和假恶丑,也练就了一双识金慧眼。

我们所期待的:渊博的知识、正确的三观、积极的心态、智慧的大脑等,在足够大的阅读体量下,其实都会水到渠成地自然发生。

三、养成有规律运动的习惯

运动对孩子的生理和心理都具有重要意义。但是想要孩子热爱运动,父母必须要一起运动,这样才能激发孩子的动力。如果实在没有精力和能力陪孩子一起动起来,那至少也要想谷爱凌的妈妈一样,骑着自行车,跟在女儿后面,陪伴其跑步。

1.生理方面

体育锻炼有利于孩子的骨骼、肌肉的生长,增强心肺功能,改善血液循环系统、呼吸系统、消化系统的机能状况,有利于孩子的生长发育,提高抗病能力,增强有机体的适应能力。 运动还能降低儿童在成年后患上心脏病、高血压、糖尿病等疾病的机会。

另外,运动能改善神经系统的调节功能,提高神经系统对人体活动时错综复杂变化的判断能力,并及时做出协调、准确、迅速的反应;使人体适应内外环境的变化、保持肌体生命活动的正常进行。

还有非常关键的一点,家长一定要看:运动可以激活“聪明基因”。

运动是唯一在科学上被证明能触发生物学效应的而行为,而这些效应对大脑有帮助。说通俗点,就是“运动可以使大脑更聪明”。原因如下:第一,运动能有效利用循环血糖,减少炎症,同时促进生长因子释放。大脑中这些因子能保持新生神经元的健康、血管的增长和所有神经元的生存;第二,有规律的运动能减少压力和焦虑,同时改善睡眠和情绪。以上两点叠加,就会使大脑更有韧性,那给我们的直观感受就是:我们的创造力、洞察力、学习力、记忆力提升了。

2. 心理方面

运动能调节孩子的紧张情绪,能改善生理和心理状态,恢复体力和精力;运动能舒展身心,可以助眠及并缓解读书带来的压力 ;运动可以保持健康的心态,充分发挥个体的积极性、创造性和主动性,从而提高自信心和价值观。

四、建立孩子的安全感

所谓安全感,就是孩子能坦然接纳现在,也满怀期待未来。有安全感的孩子,有直面挫折的巨大勇气,能够坚定乐观勇往直前。

培养孩子内心的安全感,是父母送给孩子一生最好的礼物。

1.父母先审视自己的安全感

我们先来看看没有安全感是怎样的状态:不信任自己也不信任别人、过度的追求完美(不允许孩子犯错)、控制欲强(控制孩子、伴侣、下属等按照自己的意愿来)、过于负面/消极的价值观(男人没一个好东西、做好人就要被欺负)、焦虑(把自己在童年时期受的伤害带到和自己孩子相处的过程中)等。

如果父母自己缺乏安全感,那很可能孩子也会继承这个不安全感,这种现象叫做“家族无意识”。所以如果我们想要培养一个有安全感的孩子,那么我们就要觉察自己的安全感状态。如果父母觉察不到自己缺乏安全感的话,他就会认为问题在孩子,就想去控制孩子。

比如陪孩子写作业,有的家长吼孩子、大声喊,甚至气到心脏病爆发、血压飙升。但实际上吼孩子没办法帮助他完成作业,只会让他写得更慢。这种情况其实就是家长就是通过吼来表达内心的恐惧。他认为:如果孩子现在不好好学习的话,将来就考不上“211”、“985”,如果考不到“211”、“985”,那孩子这一辈子就完了。同时孩子得到的信号是“我没有价值,211和985才有价值”。

如果我们先做了自我觉察,就会给自己和孩子多一条路。

那家长该如何觉察自己的不安全感呢?建议是寻找自己内在最深层次的恐惧和不安是什么,并学会直接表达。

2.共同成长

当自我觉察完了之后,就是一个和孩子共同成长的过程。我们需要做的是以下三个方面:

第一,生理层面,和孩子达成共识:父母为自己的情绪负责,孩子为自己的行为负责。

回到写作业的话题上,当父母情绪上来时,马上要爆发了,立马告诉孩子:宝贝,我的情绪已经到这了(适当比划一下,让他/她更容易理解),我需要先去处理下自己的情绪,然后离开。这就是家长为自己的情绪负责。一个有安全感的人,能对自己的情绪有非常清晰的觉察。而家长这么做,潜台词就是:妈妈生气了,这不是你的错,妈妈需要时间处理。要做好这一步,家长们需要提前想好自己做什么动作,能冷静下来。那家长离开的这会,就是孩子为自己的行为负责,他还要继续写作业,完成自己的功课,把学习的主动权交给孩子。

这样做的好处不仅是让孩子明白,认清自己的情绪,更重要的是,家长不需要用警告、威胁等语言,吓唬孩子,所以没有给孩子留下不安的感觉。

第二,心理层面,父母和孩子一起读书,培养内在智慧。

亲子共读,可以共同增长智慧,与先哲对话,提升认知,唤醒内心的灵性。

第三,社会关系层面,熟悉的家庭之间结交为伙伴成长家庭,孩子共同玩耍,父母相互交流心得。

这个就不多说了,和智慧的家长聊天,就会发现自己的不足,也更容易看到孩子的闪光点。

3.建立安全感的小技巧

这里给大家分享一个我一直在用的,非常有效的练习,叫做“我看见......我听见......我感觉......”。“我看见”,你会发现给每个人看见的是不一样的,往往孩子看见的是大人看不到的;“我听见”,帮助孩子去呈现世界的多样性。“我感觉”,每个人的感觉都不同。日常多和孩子做这样的游戏,孩子就能更平和地表达自己的感受、想法。通过一次次的游戏,将这个句式变成一种习惯性的自动化反应,从而建立一种新的对话机制,来取代一冲动就上头的大吼大叫和责骂、甚至诅咒。如果情绪实在太大,就用“不要以为我”这个句式,呈现出自己的委屈。最后,用“我渴望的是”这个句式,表达对孩子的期望。比如“不要以为我真的需要那个100分来满足我,我是渴望你能做好自己的事”。

其实,第一个句式能熟练应用起来,我们就已经把自己的不安全感觉察到了。

4.关于家庭氛围

我注意到很多人说,要给孩子幸福、和睦、完整的家庭,才能给孩子安全感。可是当前离婚率高居不下,单亲家庭已是常态,也不是每个家庭都能时时刻刻和和气气的。

我有时也会和老公闹矛盾,刚开始我们两个人虽然不在孩子面前爆发,但是彼此都是憋着口气,有事就让孩子们传话,而不亲自去和对方说。其实孩子是最敏感的动物,他能捕捉到空气中任何不和谐的气氛。

后来我干脆和孩子们坦白了:妈妈今天很生气,必须要和你爸爸大吵一架才能好受一点。孩子们问我:不吵会怎么样?我说:我会被气死,或者气到生病。听到后果这么严重,孩子们又说:那我们害怕怎么办?我说:我们吵架不是因为你们,是我们需要换种方式来沟通,沟通完了就好了,这不是你们的错。听我这么说,孩子们好像不太担心了。有趣的是,晚上要上床睡觉了,我大女儿指着她爸爸说:妈妈,你不是要和爸爸吵架吗,怎么还不吵?不然我们睡着后会吵醒我们的!听到女儿这么说,我们都被逗笑了,怨气也消了不少。

其实,父母和孩子开诚布公地表达出自己的情绪、感觉,比瞒着孩子委屈自己,更能让孩子接受。

5.单亲家庭

我观察身边所有家庭,以及剖析自己的原生家庭,发现孩子因家庭受到的伤害,并不在于家庭完整与否,而在于父母双方的态度。举个全国人民都知道的例子:王菲。她的两个孩子都成长在离异家庭,可孩子们没有因为父母离婚而受到伤害,反而和睦相处,李嫣从小就自信开朗,性格独立,窦靖童20岁就发行了自己的首张英文专辑,与自己的两个妹妹也是相处的十分融洽,这一切得益于王菲在两段婚姻中和结束后的态度。她没有因为孩子而困守在婚姻中,所以也不会对孩子们发出“就是因为你妈妈才受尽委屈”、“要不是因为你,我早离婚了”等让孩子充满愧疚感和自责的怨言。而离婚后,王菲和前夫像朋友一样相处,共同照顾孩子。

所以,单亲家庭,做好4个“不要”,就不怕孩子受到太大伤害。

1.不要在孩子面前指责、抱怨对方,比如:“你妈妈以前做了***坏事/不好的事”、“你爸爸一点责任心都没有,从来不关心你的学习”等。

2.不要将自己在婚姻中的委屈、不顺转嫁给孩子,比如:“就是为了你,我才在这个家里忍了这么多年”等。

3.不要在孩子面前吵架,如果实在要吵,一定要提前给孩子解释:吵架是爸爸妈妈对某事有不同意见/爸爸妈妈有一些小矛盾,和你没有关系/不是因为你才吵的。因为孩子有天生的“自我归因”,就是家里不管发生什么事,他都会觉得是因为他。比如家里中彩票了他觉得是因为他,爸爸妈妈吵架了,他也觉得是自己的原因导致的。

4.不要限制对方看望或陪伴孩子。有的家庭夫妻离婚,获得监护权的一方就想方设法阻止孩子和另一方见面,甚至威胁孩子不许见另一方否则就惩罚孩子等。因为父母的原因,孩子被迫选择和爸爸或者妈妈生活,如果父母再阻止孩子见妈妈或者爸爸,那就是把自己失败的婚姻强加给了孩子。

最后,我想说:最高级的炫富,不是豪宅、豪车,也不是存款,而是培养一个身心健康、积极乐观的孩子。