张雪峰的话让法学专业暴涨,那么等这一批学法律的毕业后将会面临什么呢。产生什么后果呢?

我朋友的小孩,今年高考,打算学法律,女孩,我觉得这个不是好专业,所以我劝她放弃。后来,我得知她是文科生,好像除了法律没有别的专业可以选。当时有两个学校选择,第一个是华东政法,另一个是上海财大,按照学科实力,华东政法的法学比上海财大要强。但是,我还是建议她报考财大,第一是财大为211院校,第二则是财大允许修习第二专业,她报了法律+金融。

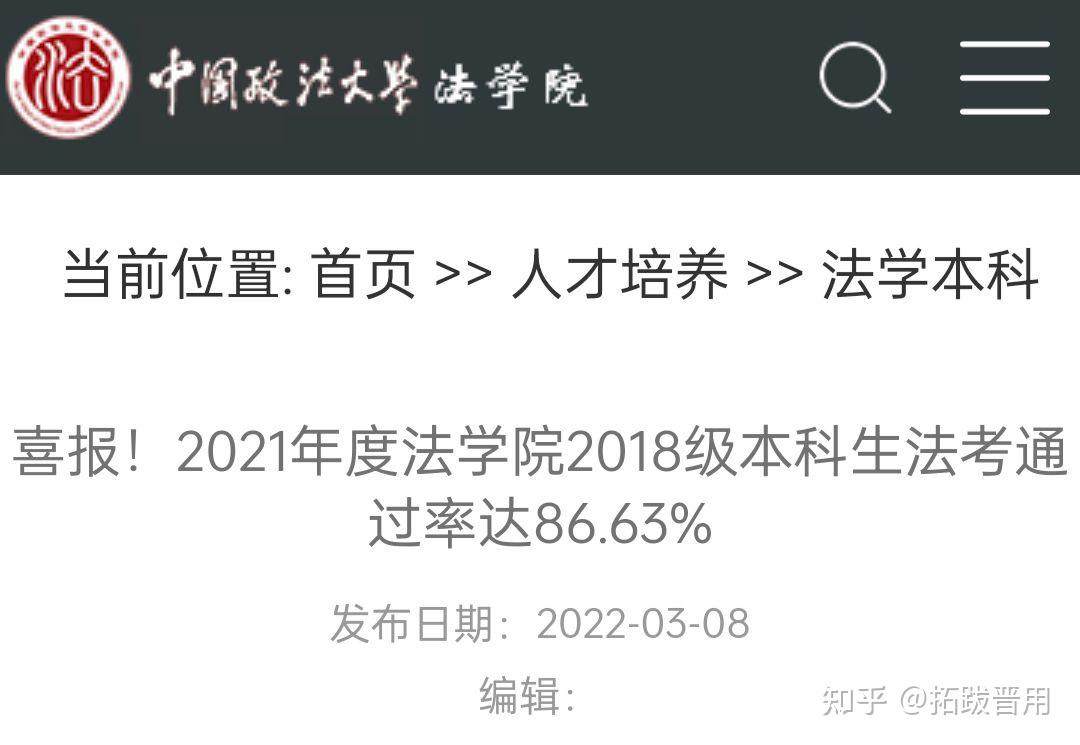

法律专业目前来看好像除了考公务员之外,没有什么更好的出路,我说的考公包括公检法。如果说做律师的话,今后很多的业务可能需要其他的知识,尤其是高端业务。例如法律+技术做专利,法律+财务做财税公司磊业务,法律+金融做股权类业务,说到底好像都是法律为基础其他专业为提高。因此,单单一个法律专业,外加一个比较简单的所谓法考,能否有足够的竞争力,法考没有选拔功能只有筛查功能,因此通过率基本是逐年提高,这个就造成了律师行业越来越不靠谱。以前律所开车的,做保安的,为了所谓的白领工作也来做律师了,这个行业如果不是专业性业务的话,基本属于准蓝领职业。

法律专业其实很需要社会资源,金融最需要社会资源,法律其次。没有资源,没有自身的眼界和经理,很多复杂的商务问题,社会问题是没有办法处理好的。

根据比较可靠的消息,我问了周围的人,好像华政今年的就业率非常低。我问了上海所谓红圈所的朋友,他们现在找小朋友,只要清北复交,两财一贸,中政大,北京一些二流红圈所可以接受对外经贸,但是北大清华的占比越来越高。我觉得,文科专业看着可能就是学校和家庭的品质牌子。

最近打算开拓一些非诉业务,需要比较多的其他方面的知识,例如公司的治理运营经验,财务经验,管理经验,还有最好有一点技术背景,能够知道企业在干嘛。可是我发现,我们律所(非常一般的中等律所)的小朋友根本就不行,外面也招不到想样子的人。要是做尽职调查,可能他们连公司运行的底层逻辑都不知道。这些人基本不能用,也没有培养价值。

法学专业暴涨背后的原因是没有资源的家庭,在学生没有特别优秀天赋的情况下,在厌恶比较复杂的技术型学科的前提下,在文科专业中找一个比较能不饿死或者稍微能改善生活的专业。可惜的是,这种想法太过天真。这批人,不论是否受到张雪峰的话影响,今后还是那么的残酷,除了极少一部分考公(考公后大部分也是混吃等死),绝大多数会进入低端食物链法律圈子,法律圈子里面最低端的业务和最低端的团队。因为,他们失去了时代发展的机遇,没有机会进入好的团队(顶尖法学院除外),直接和社会硬碰硬,而且家庭背景能帮上忙的很少。由于职业关系,我见过太多金融圈的那帮子二代们,混正规金融圈的家里没有一个是穷人,都是家庭背景过硬学历过硬的人;而法律圈则不是这样,穷人家的孩子,自以为进入了高的圈层,最后大部分都是没有一技之长,只能做一些所谓传统的人,不需要真正的技术,然后这个权利涌入越来越多人,就是越来越所谓的“内卷”,没有办法翻身,穿着西装的蓝领。

我相信,这个就是今年进入法学院的那批人的大多数人的人生轨迹。

前几天碰到一个金融圈富二代,说金融不好做了,但是家里实在太有钱了,所以就去开了个火锅店。赚钱只是业余爱好,主要是有一个店。

还有一个老朋友,上海5套房子,钱实在花不完了,现在唯一的心事就是死了之后房子怎么办?为了他能安心,替他写了医嘱,房子全部归儿子别人没份。现在房租一个月三万不到。钱太多,压力很大。

还有一个好朋友,合伙做生意几个股东亏了四千多万,员工从二十几个到零个,现在又打算博一把,正在给他准备另起炉灶。找了沪上某大型律所做尽职调查,从18万谈到4万,对方做了两个礼拜。本来让我做,我觉得不好还价,而且风险太大所以婉拒了。

别觉得自己会怎么样,考上什么大学都没用,社会阶层已经固定了,向上的通道几乎没有。你就算重点大学毕业,在上海干一辈子也买不到一套像样的房子。

对了,还有一位不怎么熟悉的朋友,二胎二房老婆不上班,被裁员半年,裁员时候陪了20来万,外地来沪的,想脱手一套房子,结果算下来亏了90万。继续还贷钱不够了。问题还是所谓学区房。我只说,自作孽,怪谁。

我们律所这栋楼,据说空置率到了40%多,这个形势太差了。

最有意思的是很多人,孩子考不上大学焦虑,考上好大学还是焦虑,焦虑孩子今后是拿诺贝尔奖还是上福布斯榜。我看还是算了吧,想想他们走的路,就是你现在走的路,就是房贷失业和下岗。

有人评论说我没通过法考,说法考简单,所以我改一下认证吧,我是2014年通过当时的司法考试。可能他们认为法考是他们的人生的高潮吧。

所以一个人的眼界非常重要,有些东西在某些地方很少,他会以为在别的地方也少。

为何有人对自己通过法考那么兴奋?