托尔斯泰,妥斯妥耶夫斯基,肖洛霍夫,马赛尔普鲁斯特这四位作家的大部头孰优孰劣?

刚好四位大师的作品都看过。

《追忆似水年华》没有看完,种种原因,其实蛮喜欢这般碎碎念的调调,就是没有看完,总想着去看,接着看,看完它,却是没有。记得小说《荆棘鸟》里谈到这本书,女主的女儿读《追记似水年华》,当作散文,闲了翻翻,随便哪里看起,随时可以放下。

其实是当作笔记小说至诗词那样阅读,就像《太平广记》和《全唐诗》《全宋词》,从来没有想过可以看完它们,能够每天坚持看一点,就很满足了。

这就是《追忆似水年华》。

记住了:男子对欢场女郎极度迷恋,并娶其为妻。有受虐倾向的同性恋者,缠上纱布挨鞭子。

肖洛霍夫的《静静的顿河》作者是否本人,好像有争议。人家写的是战争,记住的却是爱情。人物很有一种激烈不顾一切的疯劲儿,比起陀翁笔下人物还是差一丢丢的。永失吾爱之后,太阳都为之变色。

可以一鼓作气读完的小说,就是说戏剧性强,约等于可读性强。起码对比托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的小说。

现在就剩下两位大师作品了。怎么说呢,好像国人更推崇陀翁,豆瓣买书如山倒组,(简称山倒组,)动辄入手全集,看见最多就是鲁迅全集,其次陀思妥耶夫斯基。(完全个人推测,没有官方论证)托尔斯泰全集则几乎没有。

喜欢托尔斯泰多一些,不包括那本世界名著《复活》说教气息过于浓郁,风尘凶杀灰姑娘渣男始乱终弃爱而不得,诸多狗血因素全都淹没于说教之中。

最喜《战争与和平》除了爱情,还喜欢托翁描写的战争,战争是残酷的,我们永远热爱和平。

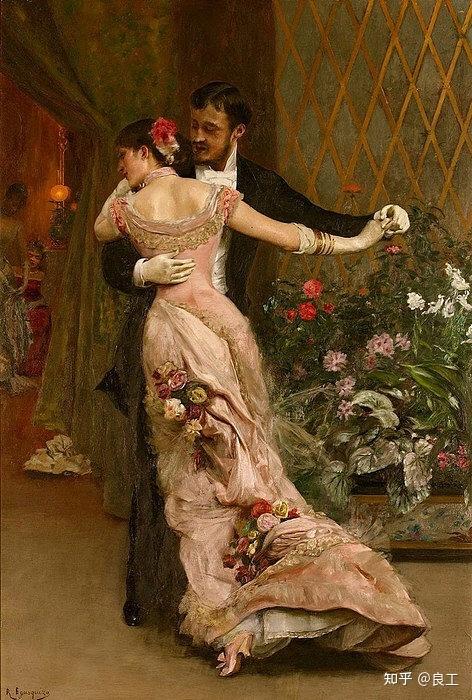

《安娜 卡列尼娜》不用多说了。

阅读时候可以跳开议论,大段宗教说教,也很难不跳开,最起码宗教思想与我们国情完全水土不服。其实陀翁作品亦是如此,动辄长篇大论谈自己的思考,离开小说内容十万八千里,这是那时代小说的通病。

突发奇想胡思乱想:托翁小说就是宁静从容妙龄少女,忧伤地凝视不存在的幽谧森林。幽谧森林逃出来的少年,就是陀翁小说,眼神疯狂,手握尖刀,刀尖滴着鲜血。

最后就是他们都很好,不要比较了。

比不出来。