入华 30 年,除了 iPhone 以外 Apple 还带来了哪些深入人心的产品?

除了产品之外, 我觉得苹果最为深入人心的地方应该还是在价值观.

当然肯定有人会说, 价值观都是企业的幌子, 到最后还是向钱看齐.

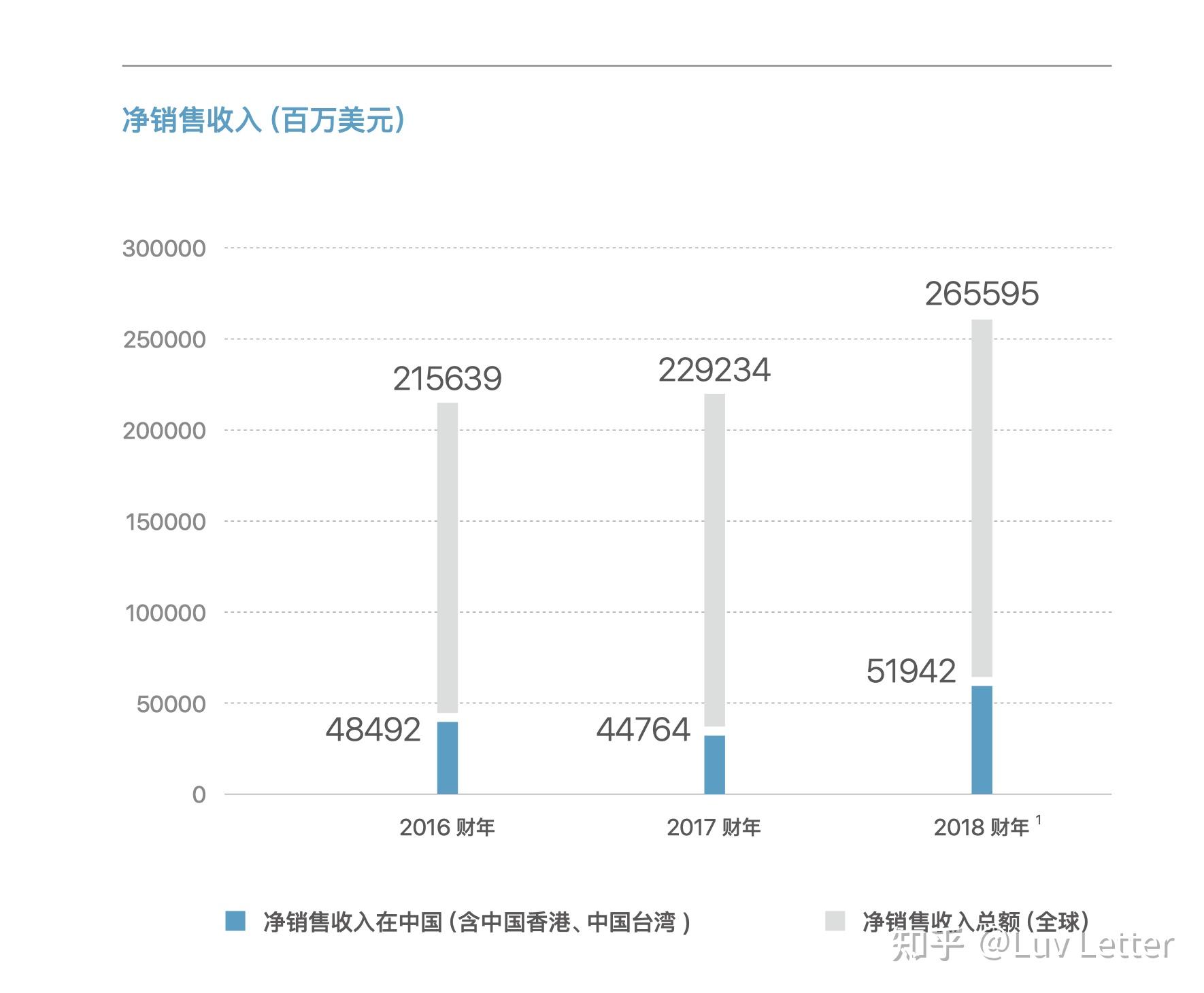

这点其实也没错, 苹果每年的供应链责任报告, 头几页里面必然会有年度营收的 chart.

背后的道理很简单, 如果一家企业没有利润、没有现金储备, 自然支撑不起价值观.

好比古代说, 「仓廪实而知礼节」; 虽然苹果的产品贵、利润高, 但可以说「不坑穷人」.

苹果在当初最困难的时候, Jobs 一方面为苹果在当时几近破产而担忧, 其次是感叹品牌因为混乱的产品而变得千疮百孔, 所以更担心的是当时的屏幕没有能拿得出手的产品.

苹果从渡过危机, 到获得一系列的成功, 我认为和价值观的驱动是分不开的.

微软最近几年市值不亚于苹果, 曾经在 PC 领域压着苹果打, 结果如今在消费领域一败涂地; Google 如日中天的时候也吃的很开, 结果自家的 Google X 毛线产出都没, 最后还是得抱着广告这条业务; FB 改作 meta 之后, 广告业务和 Google 一样显著衰退, Metaverse 也不过是沿着原来 Oculus 的路线在龟速迭代. BD 虽然混的如日中天, 但一直到处不受待见; 腾讯阿里更是中丐里, 一对难兄难弟.

我认为苹果在中国是一个活着的范本, 讲述如何通过做好产品, 执行平等公正的管理, 严格守法参与商业和社会活动, 接纳不同群体, 认同环保和教育理念, (还/从而)能够获得商业上成功的一家公司.

下面是随便写的段落, 感兴趣的话自行观看.

这个问题我个人觉得提的一般, 毕竟「除了 iPhone 之外」且「深入人心」的 Apple 产品基本就官网标题那几样.

就这个问题的框架太局限了, 还不如隔壁那个「分享第一个 Apple 产品的使用经历/体验」来的容易发挥.

虽然放几年前知乎总是说, 原话不记得了, 大致意思是问题差, 但仍然有机会出好回答.

所以如果换一个角度来说, Apple 本身这个品牌在 iPhone 发布之前, 其实就在一定程度上影响了中国的中产人群.

就我记得小时候楼下有一个玩伴, 他爸妈都是上海人, 从事设计(应该是在中国美院任教).

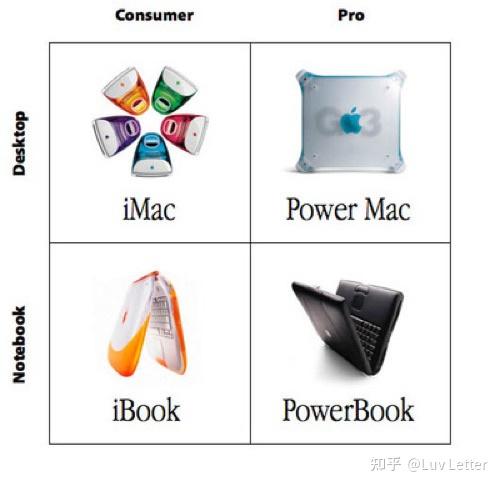

在他家我接触到了 PowerMac G3 和 iMac G3.

这两款产品应该算是当初 Jobs 刚刚回归 Apple 之后, 和 Jony Ive 携手打造的产品.

正好对应了当时桌面产品里的「消费者」和 Pro.

当然那个时候我年纪还小, 而在那个 MMORPG 网游日新月异的时代, 一台本地游戏体验连 Flash 都不如的电脑, 说实话很难引发我的兴趣.

在当时我对 Mac UI 的印象是, 光标是黑色不是白色, 菜单不在窗口上, 有个不同于任务栏的 dock 栏, 仅此而已了.

但回想起来, PowerMac 和 iMac 充满透明感的塑料机身, 哪怕放到今天, 都是非常吸引眼球的存在. 特别是在那个年代电脑机箱基本都是喷漆铁皮或者塑料外壳.

而 iMac 另外让我印象深刻的事情, 应该就是易于部署.

记得家里买的第一台电脑, 拿到家的时候有两个大箱子, 加上若干小箱子小盒子. 基本上类似 MacWorld 上 Jobs 用来嘲讽 PC 的视频一样, 整个部署的过程真的就挺折腾的.

装完之后整个桌面就跟盘丝洞一样, 我那个时候正好过了最会瞎折腾的年龄(小的时候往 JVC 的 VHS 机器里面乱塞东西, 搞坏了), 看到那坨线的第一反应就是别去动, 毕竟瞎折腾哪有网游有意思.

当时家里还没拉宽带, 还是从同事借了一只猫来拨163上网. 用的鼠标甚至还是串口的, 后面才换到 PS/2. 后面换 HZCNC 宽带的时候还得专门加张 10/100 的以太网卡. 主板集成网卡已经是几年后才有的事了.

而那时已经是 2001 年, 更早的 iMac 却已经内置了 modem 和 BASE-T 的网卡, 鼠标键盘都是 USB 的, 可以安全热插拔.

回想起幼儿园毕业的时候, 有个同学的爸爸把用 DV 拍摄的学校活动的片段, 剪辑并刻录成了 VCD 分给大家.

而那个时候有电脑、有 DV, 然后电脑带 1394 火线口(那个时候 USB 1.1 特别慢, 2.0 还没普及), 光驱带CD刻录, 然后有剪辑软件的家庭, 比例真的非常低.

iMac G3 系列在后期的 DV 型号里面就带康宝的光驱, 加上 iLife 中的 iMovie, 几乎是当时西方做 home video 的首选平台.

所以与其说当时中国的 PC 一个是 get job done, 另外一个就是作为 gaming console 的替代品, 但玩的是网游/RTS, 以及 FPS.

而 Mac 就很奇怪, 一方面需要用它 get job done 的人, 只有那些少数设计师、排版师这样的人, 另外一方面, 如果讲创作是一种消遣, 当时的国人平均水平不过是傻瓜柯达胶片机的水平, 而一下子跳越到数码相机、DV, 那又是 03 年之后的事情; 就算 DC/DV 的保有量上去, 基本上拷到电脑就算数了, 大多数编辑也停留在 PS 图片的水平, 哪怕当时 Windows XP 已经内置了 fimmaker, 但一众盗版基本把它给拿掉了.

07 年的时候, 还记得有一次坐车, 车上的广播在讨论苹果电脑公司(Apple Computer Inc) 更名为苹果公司(Apple Inc)的事情.

那个时候就已经不是 CRT 的时代, 电脑基本上已经是工作生活的基本配置. 那个时候 iPod 是苹果公司的象征, 虽然彼时的主流年轻人基本也就负担得起魅族, 或者是 U 盘形状的 iPod Shuffle; 用 IPC/iPod nano 的基本都算的上家底比较厚实的; 至于 Mac, 有一次去逛百脑汇, 确实是被星空壁纸的 31.5寸的 Cinema Display 给震撼到了.

但说到底, 苹果作为一家深耕 to C 的公司, 了解这家公司的最好方式, 就是通过体验产品.

有的时候可能感觉到有点意思的东西, 比如 iMac G3/PowerMac G3, 事实上在那两年表姐因为考上 HFLS, 被家人奖励的联想(Legend)电脑, 显示器和主机的设计也颇为类似 PowerMac G3 和 Cinema Display 22”.

在当时信息不发达的时候, 可能觉得两者虽然有点与别不同, 但如果从今天的角度来看, 如果知道 PowerMac G3 是 97 年就有的东西, 那多少这件事是有点震撼的, 特别是通过 Make Something Wonderful 以及 Ive 的传记去了解当年的情况之后, 就知道苹果这家公司能起死回生不是没有原因.

可以说苹果这家公司的神奇之处, 很大程度上在于, 用过它的人, 都会产生刷新某个阶段记忆的情况.

这样的感觉在其他品牌的产品身上, 老实讲并不是非常多见. 很多时候比如说购置一个新的电子产品, 你确实能获得新的体验, 但也明显能感受到相当程度的瑕疵, 或者干脆就是痛点.

而在苹果这边, 这种情况就不是那么多见. 特别是之前用过所谓的同类产品后, 会发现细节的完成度高的多得多.

可以说明年的 Vision Pro 又会是这样一款产品.

这就是这家公司如何通过产品做到深入人心.

然而一个问题就是: 如果一个人出于经济上的原因无法用苹果的产品, 然后平时获得的信息总是通过解构的手段(比如解构定价策略、产品设计、价值观)去获得「乐子」, 以及就是综合的认知能力(比如对细节的感受力, 语言情感的表达能力, 通常跟原生家庭有关系)存在问题, 那很有可能就会给自己画地为牢.