为什么网上对《封神第一部》费翔口音如此宽容?

因为费翔版的纣王是大小银幕这些年来,最好的纣王之一,甚至没有之一。

一部作品,没有立得住脚,让人印象深刻的角色,不能算成功,这部《封神》的改编很好,有几个让人印象深刻的角色,比如更像狐狸,而不是人的妲己。

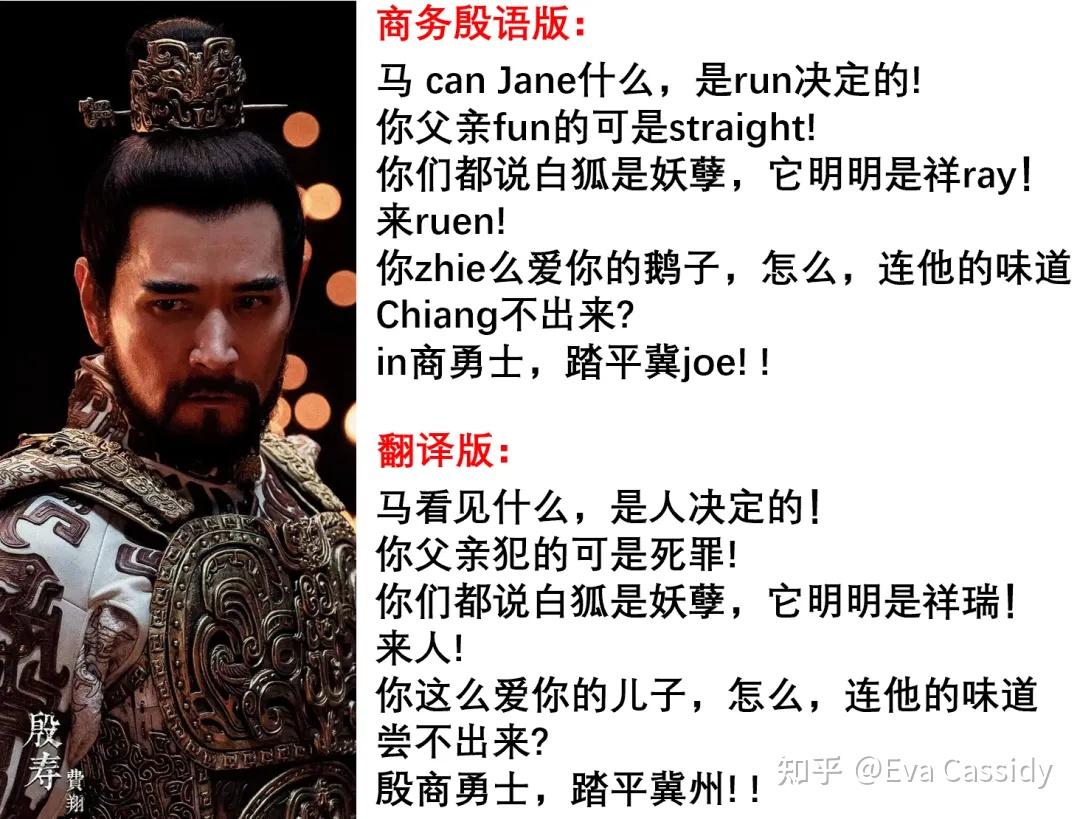

《封神:朝歌风云》中,纣王就是最亮的那颗星,其略带口音的台词,还带出了商务殷语这个梗。这个人物的逻辑理顺了,演得也霸气侧漏,人物形象栩栩如生,自然一片好评。

简单点形容费翔版的纣王:改的出色,演的精彩

1.过往形象

《封神演义》作为中国古典文学的大IP,是影视化比较多的一部作品。而纣王过往的形象相对来说都比较扁平。像老一点的达奇版本的纣王,虽然面对的傅艺伟老师貌若天仙。但纣王基本就是个恋爱脑,妲己说啥就干啥,这样的人设虽然也比较符合原著。但是如果费仲尤浑这样的明显奸臣,很轻易就能影响纣王。这样是非不分,毫无能力的人,是如何在惨烈的皇位之争中胜出的。

马景涛版的咆哮型纣王,倒是有几分王霸之气,但是其整个行为逻辑还是没有超脱出原著的,为美色所迷,天命要灭殷商的那个路子。

2.逻辑通畅

费翔版的纣王,从源头上解决了这个问题。这一版的纣王是一个野心勃勃的阴谋家,他的所有行事,都是以自己的利益最大化为出发点。妲己也好,姜皇后也好,都也只是他可以利用的对象。这样子,妲己祸乱朝纲的行为逻辑,变成了纣王本身权力欲望的延伸。这是《封神演义》这么多版本的改编中,最能在逻辑上,让妲己和纣王的行为变得顺畅的一次。他们是双向奔赴,才是比较合理的逻辑。

3.精彩演绎

a. 嘴炮大师

冀州城攻防战,是近几年在大银幕上看到的最好的古装战争场面。而比大场面毫不逊色的是纣王的嘴炮功夫。费翔刚开始的美式中文的口音,是让人有点出戏的。但是殷寿的魅力,不仅质子旅的成员无法阻挡,观众也挡不住。后面甚至衍生出:商务殷语这个梗。短短几句话,抛去口音问题,将一个果敢狠辣的枭雄形象的纣王呈现在大银幕上,这个人物虽然都知道是反派,但抢镜,费翔老师的台词功力,在《封神1》里面和李雪健老师走的是两个路子。

纣王阴狠,台词吐字清楚,刚劲有力;西伯侯仁厚,台词略显沙哑,同样有力。这两种声音同时作用在姬发身上。王家侍卫姬发还是西岐的姬发,产生了强烈的冲撞。年轻的于适,在与这二人的对戏中,受益匪浅。

b.自我中心

殷寿在通往权力的道路上,先是杀掉了自己的父兄,然后在得到妲己的永生承诺之后,杀掉自己的儿子,所谓孤家寡人,莫过于此。这里其实妲己都是有些畏惧他的,妲己是唯一知道殷寿父兄真正死因的人,从后面殷寿杀妻子,杀儿子的果决来看,妲己不是安全的,妲己提出来给他永生,也是一种保命的手段。

曾经在路演中,有观众问过费翔一个很有意思的问题。妲己和姜皇后同时沉下去的时候,殷寿更希望谁能上来。而老帅哥费翔给出的答案也堪称精彩,吃透了殷寿这个人物的心里。有利用价值的妲己,才可以活下来,这是妲己吃透了殷寿。片中的两个主要女性角色,姜皇后和妲己,都看透了纣王。只有傻傻的殷郊还没看明白。

c.败坏人伦

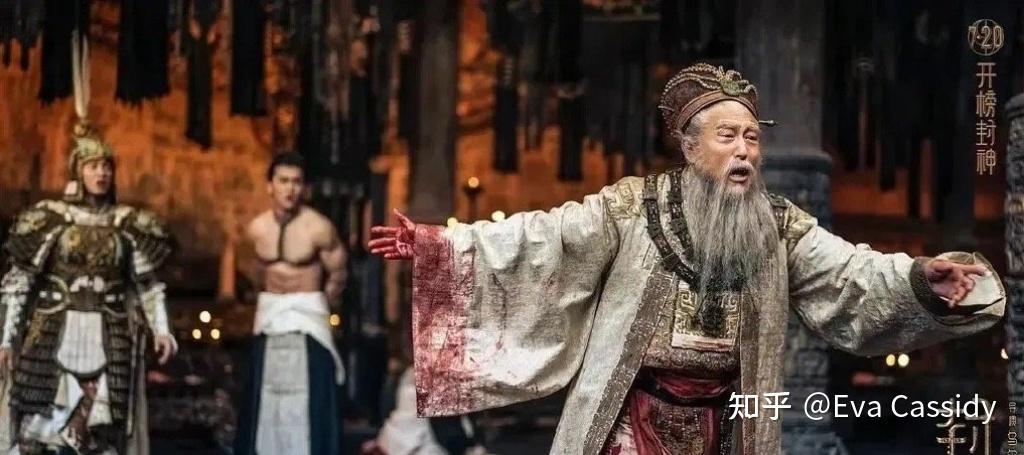

在龙德殿,指使四大伯侯的质子杀父以换取继承爵位,是片中的高潮场面。而殷寿真正的儿子也浮出了水面,北伯侯之子亲手弑父。后面纣王被姬发推下城墙之后,这位新任北伯侯的表现,活脱脱一个新的纣王。在这场戏里,殷寿的嘴炮功力更是惊人,他吃透了质子的心里,因为,在王家,他的地位就相当于一个质子,只是因为殷商是天下共主,他才不用去做人质。

d.地牢食子

西伯侯食子这场戏,作为原著的名场面,进行了非常好的改编,而费翔将纣王的变态,心机,还有过往的人生成长伤痛都体现的极为通透。见到老伯候没有反应,露出够变态我喜欢的表情,提醒他自己手里还有他的小儿子做人质,并且顺便吐槽了自己的父亲,这里信息量极大,两个人飙戏,旗鼓相当,李雪健老师固然是正常发挥,费翔的表现,让人刮目相看。

d.丑态毕露

在宗庙,他诱骗比干献出七窍玲珑心,然后翻脸将妲己保护起来。这个既能够给他王位,又能够给他永生的狐妖,可不就是祥瑞吗?其后,比干惨死,殷郊束手。纣王狂态毕现,在有些原始,比较迷信,甚至为了一点所谓的好兆头,就献祭活人的商代。他在宗庙说的那些侮辱成汤先祖的话,也够得上惊世骇俗。火烧宗庙之后的场面,更可谓大逆不道,他彻底释放了自己心中的野兽。

f.翻云覆雨

在假意放掉姬昌之后,殷寿的表演还在继续,对姬发,他再次PUA,现在我没有儿子,你就来当我的继承人吧,只要你能杀掉亲手父亲。在殷寿的认知里,上次姬发没有动手弑父是诱惑不够大,这次给更大的诱惑,姬发的恶被激发出来时迟早的,当然,他会永生,不需要继承人这点,依旧只有妲己知道。

在两位父亲截然不同引导下的姬发,作为本片的第一男主,也将最终人物的成长演绎的不遑多让。他遵从本心做出的选择,也成就了影片的主题:回家。他的犹豫茫然也是纣王这个人物立得住的一个典型的表象。

费翔老师的纣王,行为逻辑通顺,做事极度利己,凶横毒辣,又不失王者之风。有这么出色的呈现,区区口音,何足道哉。