为什么美国人都喜欢住郊区别墅?

实际上全世界人民大多数都住“别墅”。

就不提美加澳了。隔壁人口密度比中国大得多的日本,六成以上人口住独门独户的“一户建”(如果算别墅的话),自己的房子想怎么设计怎么设计。人口密度更高的韩国也是如此。东南亚国家也都是独栋,甚至包括土地极度紧缺的新加坡。

全民高层住宅的,仅此一家,别无分号。

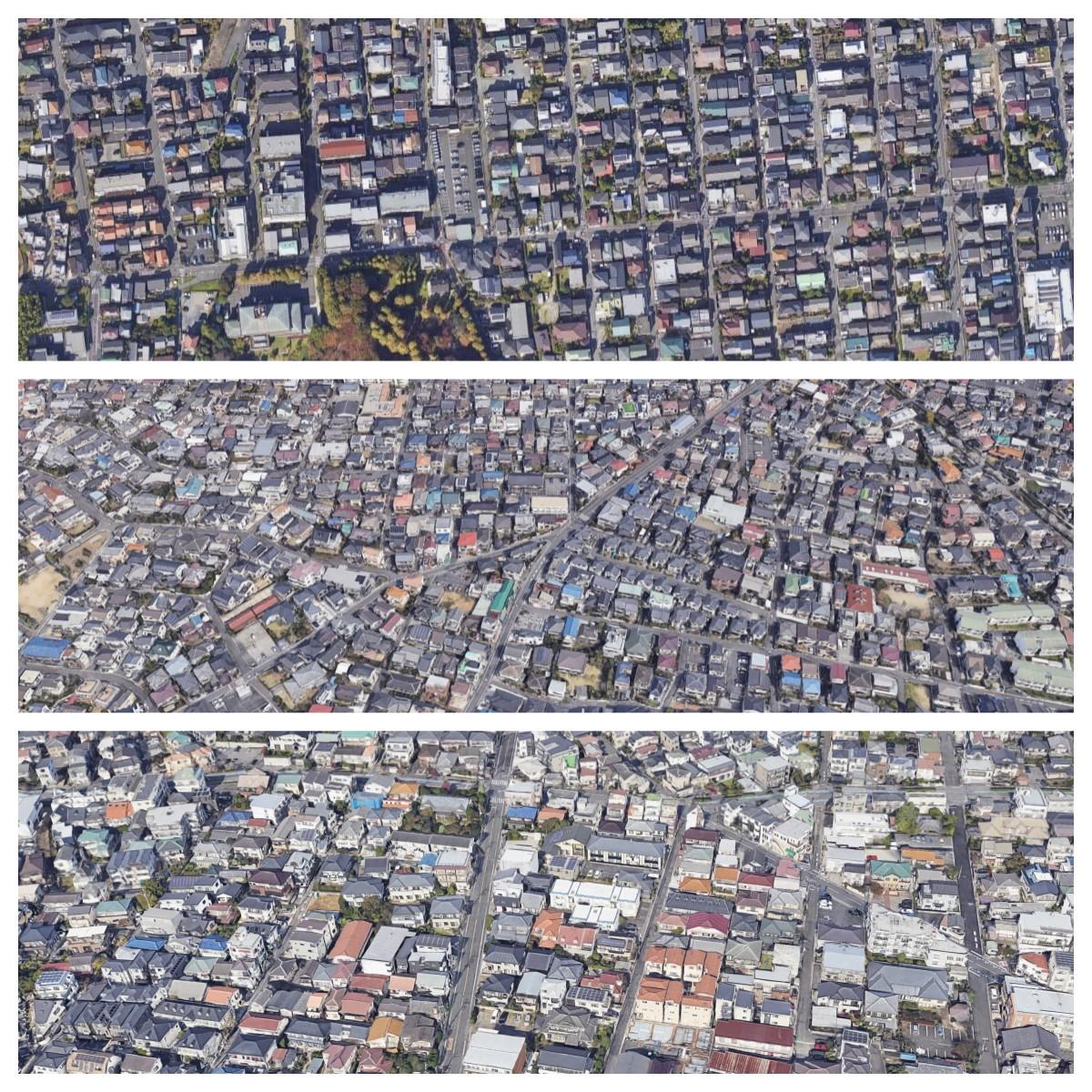

下图是东京俯瞰卫星图,除了画红圈处有一些高层写字楼和住宅楼外,其余全是独栋“一户建”。

放大看:

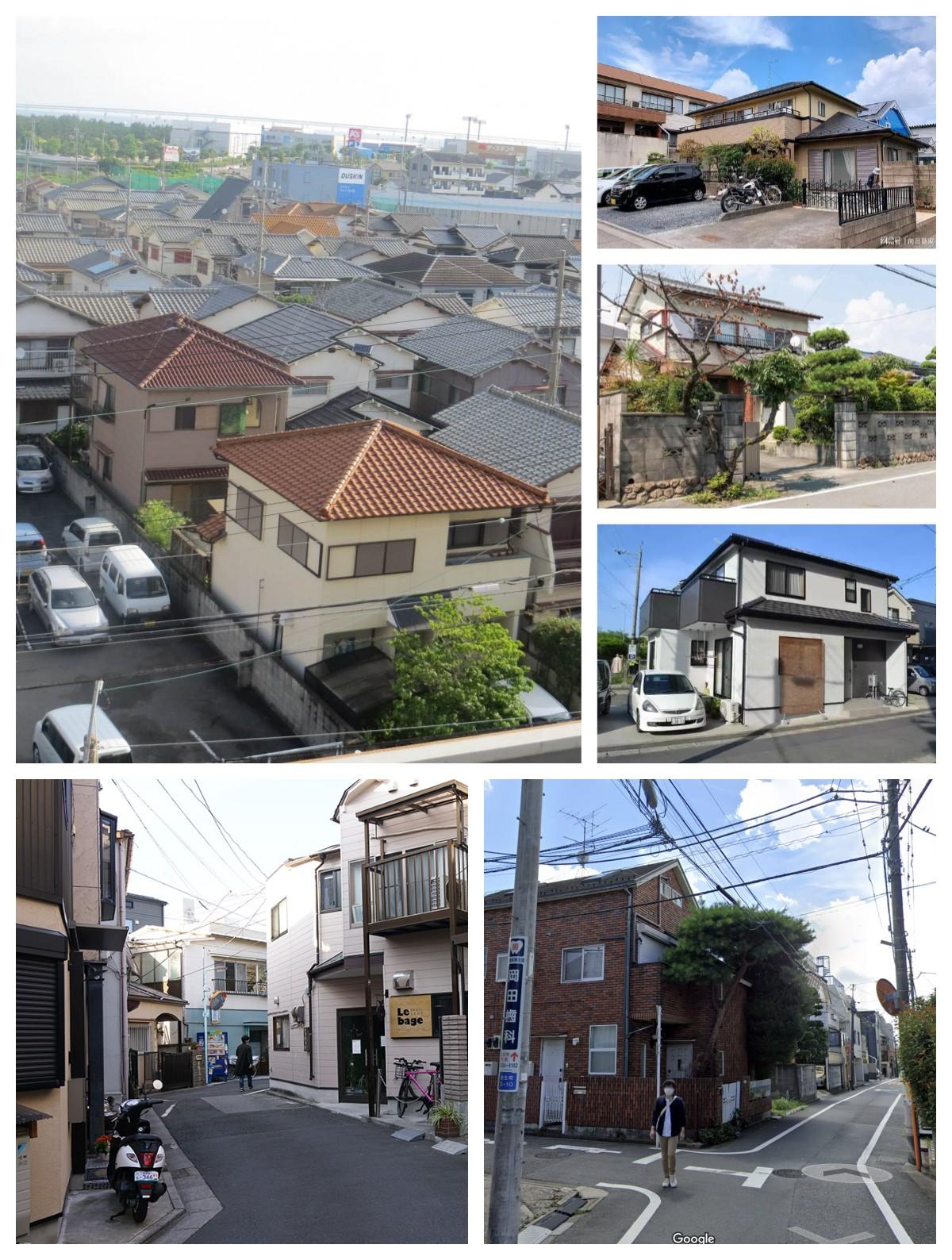

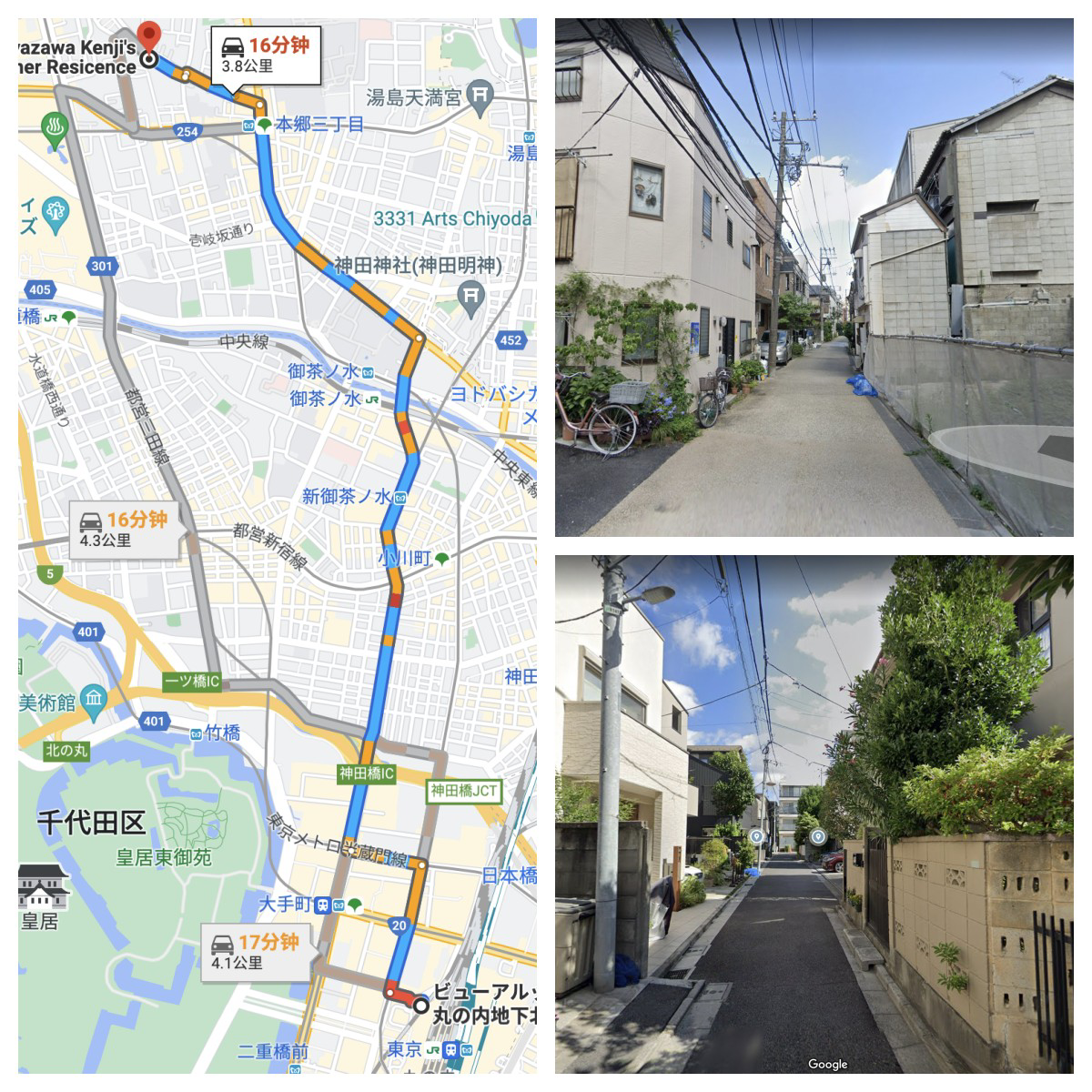

有人说一户建都在郊区?下图是Google地图随便选了菊坂街的一户建街景,导航到市中心丸之内-东京火车站不到4公里。

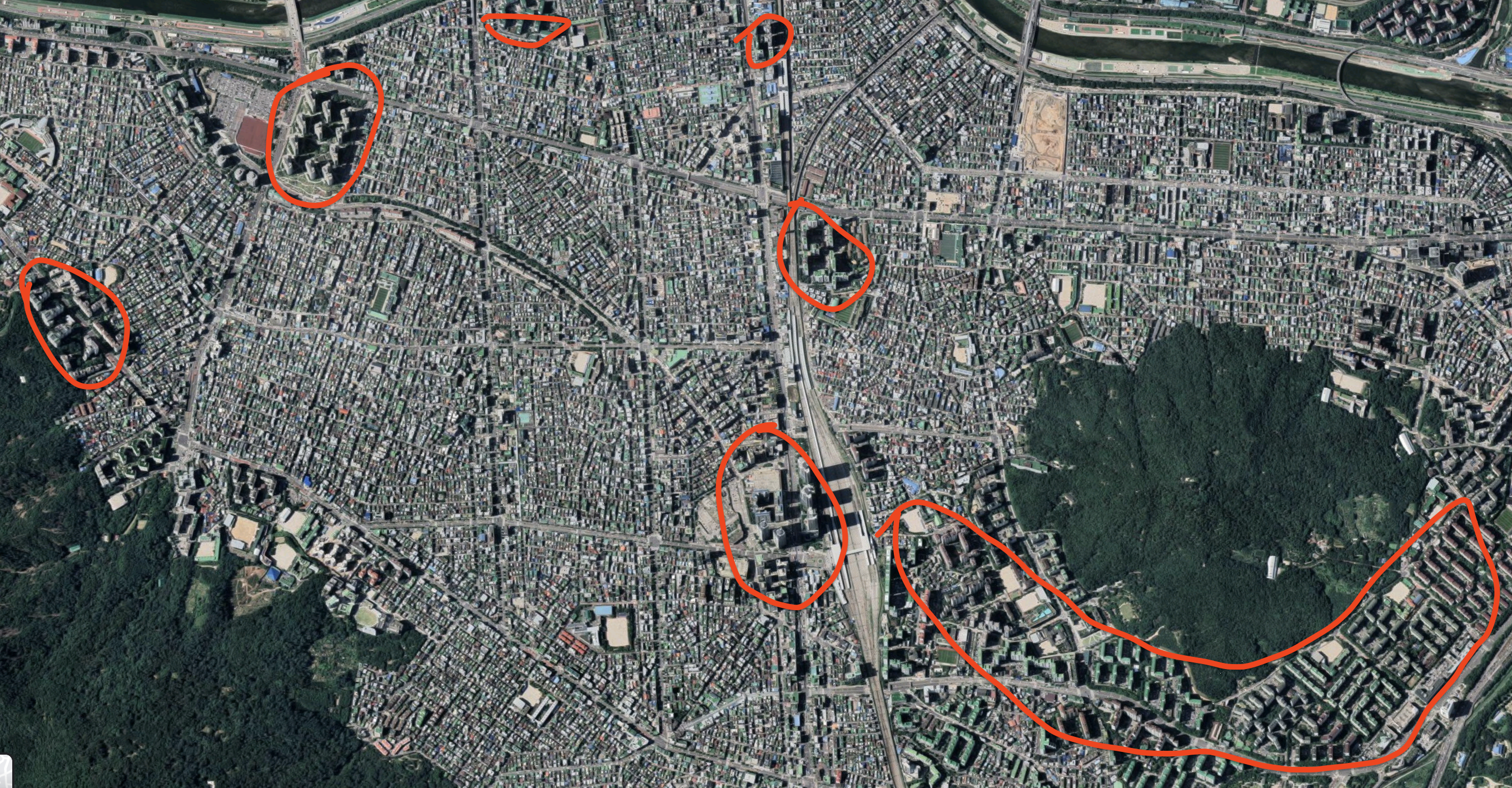

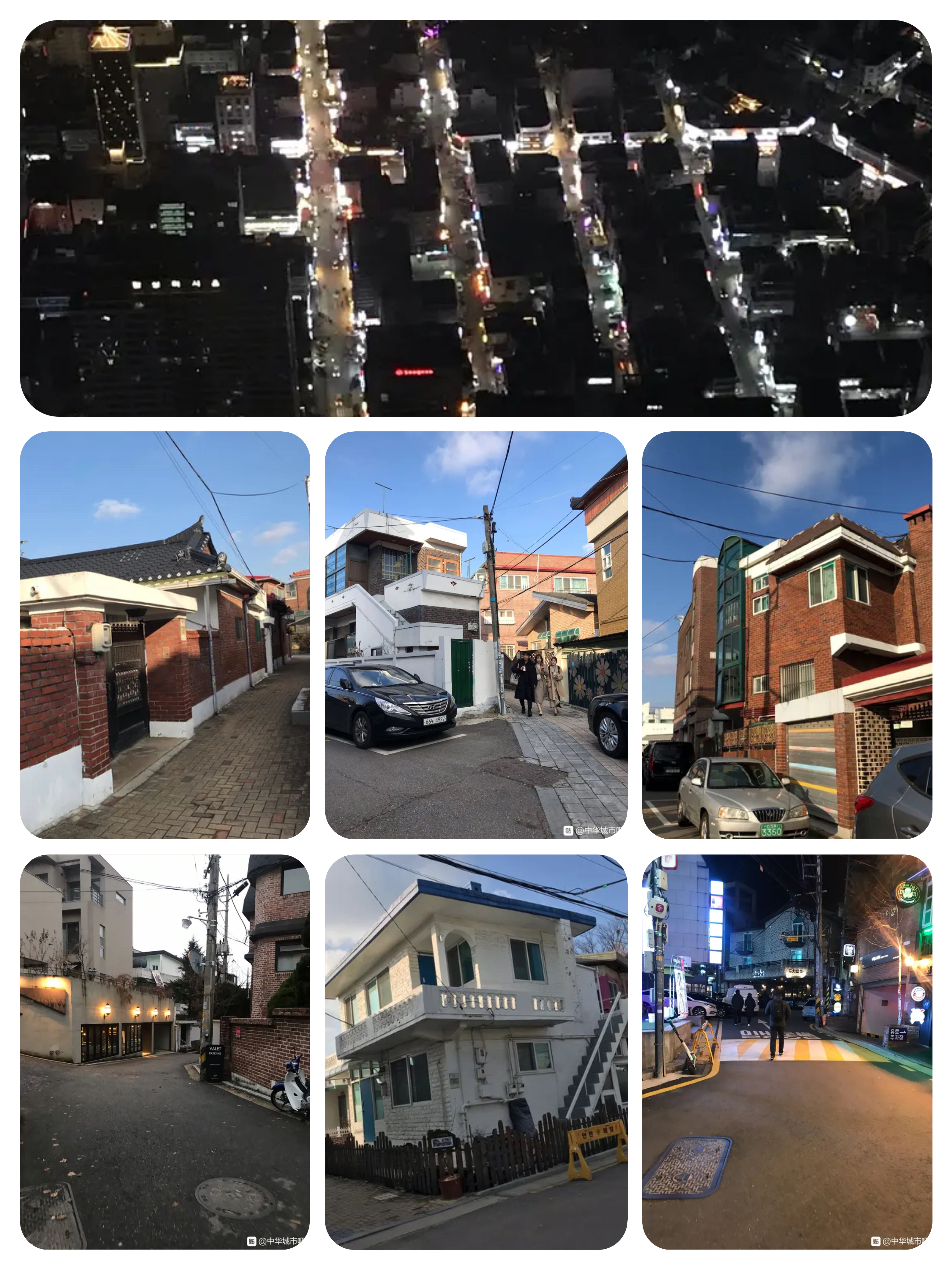

韩国首尔市中心也全是独栋民宅:

新加坡人口密度全球第二,高达每平方公里8698人,是中国60倍,却也遍地独栋住宅:

放大看:

更不用说美国了。美国统计局数据显示八成以上美国人住独立House。住公寓楼的大多是临时人口、移民和有色人种。下图是洛杉矶,除了中心CBD几栋高层写字楼以外,摊开去一望无际的全是House,蔚为壮观。

放大看:

这个题目“为什么美国人都喜欢住郊区别墅”不太准确,其实市中心也是别墅。

再看欧洲,还是遍地独栋:

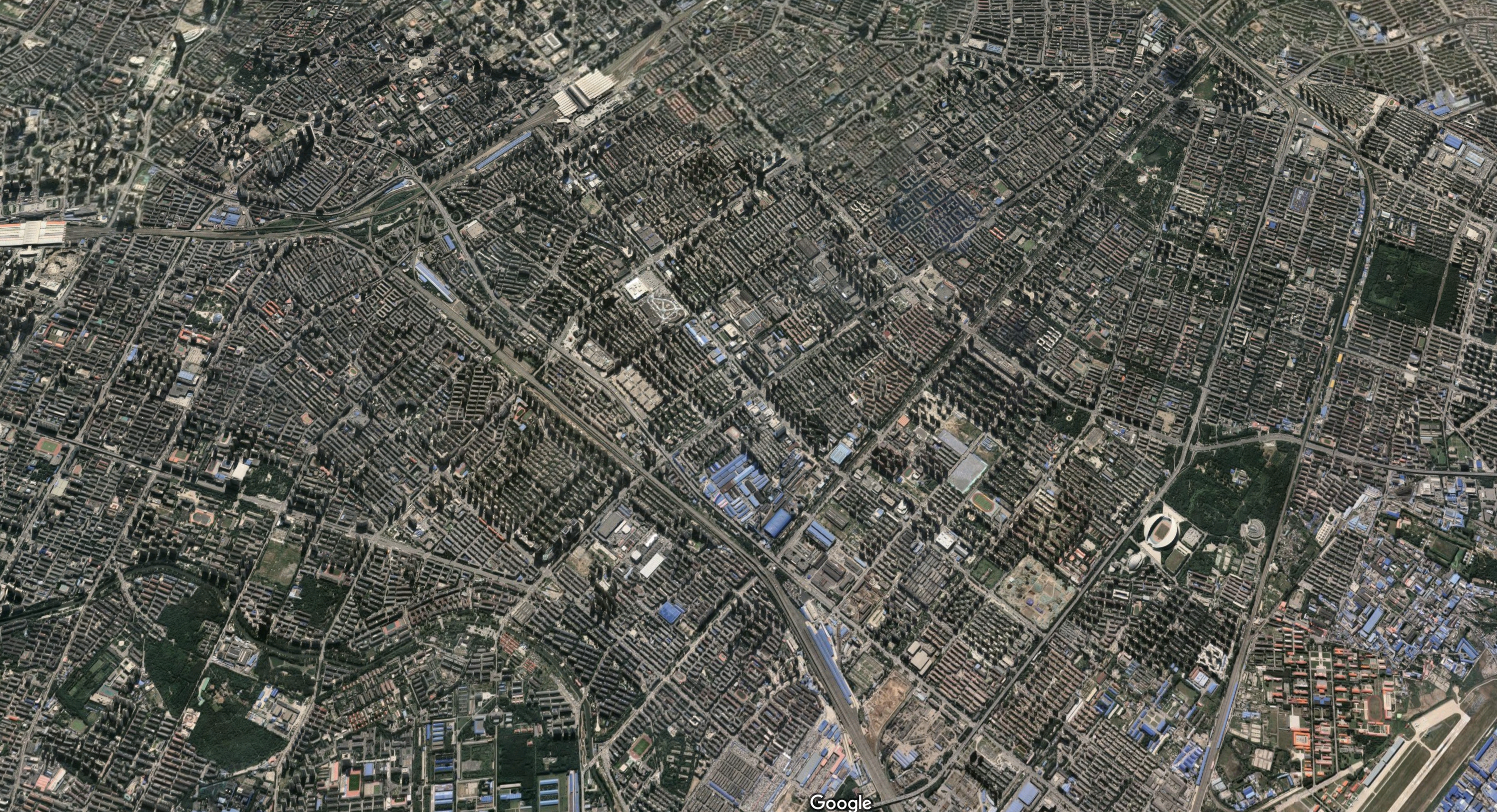

再看我大沈阳:

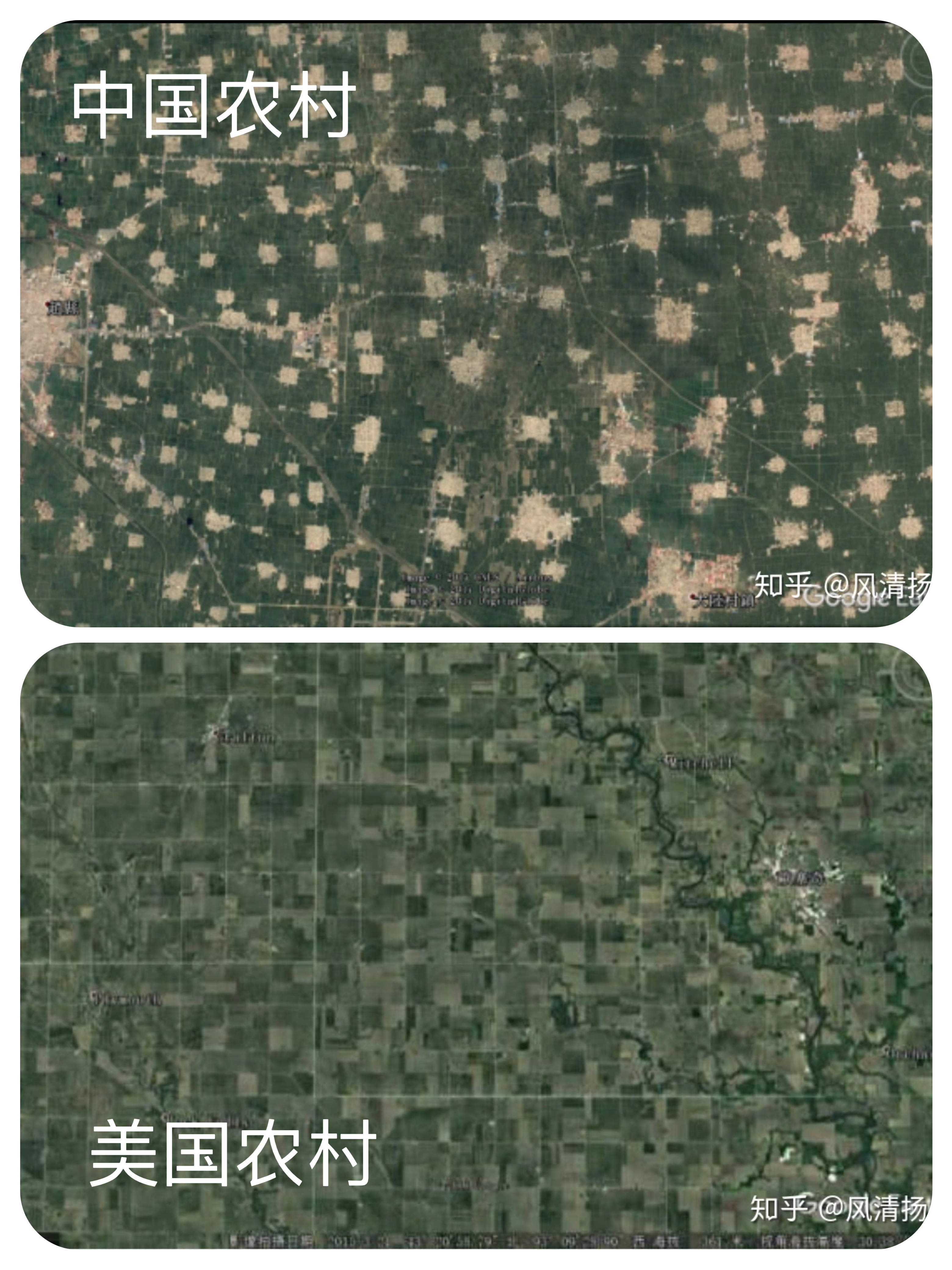

有人说为了粮食安全,只能住高层。别逗了!看数据:

我国耕地面积19.179亿亩,园地3亿亩,林地42.6亿亩,草地39.67亿亩,湿地3.5亿亩,建设用地6.13亿亩。

按一套独栋占地三分之一亩计算,再加上配套的路网、绿地、公共停车场,3亩地大概可以建8套别墅。8亿到10亿人全都住进别墅也就只需要一亿多亩地。如果降低标准,像日本那种一户建容纳5亿城郊人口住,也就需要0.5亿亩地足矣。中国国土面积144亿亩,土地就算不审批敞开供应,都是绰绰有余的。

现在中国城镇住宅总面积260亿平方,总占用土地才0.15亿亩,是国土面积的0.1%,可以说人为制造了紧缺(联想香港捂地保房价)。

而农村宅基地占地规模惊人(2.7亿亩),其实大部分人都进城务工了,按照70%空置率来计算,闲置农宅地已经超过城镇住宅面积的十倍。除此以外,农村还有撂荒土地已经多达3亿亩。加起来,有5亿亩地可以利用。

根本没人认真去整理这些用地。农民进城、城市化率提升是经济发展的自然规律,不可阻挡。未来一定是工业化的规模农业、科技资本主导。将这些宅基地复耕,用地指标腾挪到城市近郊才是最现实的选择,而不是死扣着不放。

还有袁隆平那个盐碱地水稻技术已经成熟了,假设从30亿亩盐碱地里开发3-5亿亩。以上各项加起来,耕地能在现有基础上增加近7-10亿亩。这还没算中国天量浪费的工业用地……

也就是说,全民别墅,也不会影响18亿亩耕地红线。

(插一句,粮食安全是否一定需要18亿亩?我国改革以后的三十年人口增加了45%,粮食产量增加了60%,而耕地是减少的。可见耕地面积和粮食产量之间没有直接的关系。实际上现在农村大部分人都进城务工了,大量土地撂荒,粮食却还在年年增产。

农业科技人士瞻望,随着垂直农业、细胞农业、白色农业等技术大规模普及,结合中国雄厚的工业科研实力,未来五十年有望释放至少 80% 的现有农田,能够保障同样人口的粮食需要)

再者,我们的人口不到全球的19%,却盖了全球80%的大棚,生产了全球51%的猪肉、67%的大宗蔬菜、70%的淡水养殖产品,造成污染和地下水超采,真有必要吗?

我们是世界上第一化肥大国、第一农药大国、第一除草剂大国,同时也是世界上第一农业污染大国。根据国务院公布的面源污染普查,农业已经成了全国面源污染最大的行业,远超城市工业污染、生活污染。

基本粮以外的农产品为什么不能进口呢(美国欧洲把高污染化工转移到亚非拉,我们为什么全要自己生产呢)?

放眼望去,中国哪个三四线城市甚至县城乡镇,不是高层遍地?真有人住吗?

有人说私有土地影响基建。这些问题都是过去时了,政府只要在郊区规划大片私有民宅住宅区即可,不会影响基建。日韩土地私有,不也新干线高铁遍地吗?

而且,大规模提供住宅土地,会降低土地价格,反而有利于基建。

其实一切的阻力来自于土地财政,土地不能自由交易,开发商必须向地方政府缴纳土地出让金才能开始建设。过去三十年地方政府的收入大头来源是卖地(分税制造成的历史问题),以便完成各类投资,曾对城市发展有过一定作用。但是这种模式目前过时了。现在高层住宅房市已经疲软,亟需新的扩大内需手段。土地财政是兴奋剂,阶段性使用是权宜之计,上瘾了就麻烦了。

住在高层建筑里,你的活动空间极度受限,影响生活质量、影响创新、影响消费、影响生育率。最终造成经济增长不振。

哺乳动物都有领地意识,越高级的动物领地意识越强。人最开始在原始社会是不允许别的猿类进入自己所在的山洞的,会将外来的猿人杀死。几万年来,上至皇帝下至普通农夫,都是拥有自己的土地的,无论大小,天经地义。

人与人之间应该有边界感,互相尊重,更有尊严。没有了领地和边界,而且长期生活在几十米甚至上百米高空中,人异化成为丧失自我意识的“人彘”,精神状态容易出问题。

而美国那种大house里,有阁楼可以放下滑雪板、藏书、钓鱼竿,可以把地下室装修成乐队排练室,有车库可以让你搞搞手工、搞创新,甚至开启你的个人创业工作室,有花园草坪让你孩子可以满地打滚活动戏耍,养三五个孩子都不在话下。

地下室、上两层,多间大居室可以让你有自己的健身房、功能室,增加了很多家具、电器的需求,以及各种精神生活的追求。

生命是多层次的、多维度的,而不仅仅是上班+加班+挤地铁+睡觉。

美国很多大公司最初就是在自家车库开始创业的,包括苹果,亚马逊,微软,惠普和谷歌等公司。许多其他知名的非科技企业也可以追溯到类似类型的蜘蛛出没的棚屋,包括美泰(Mattel)和哈雷戴维森(Harley Davidson)等公司。

这种独栋区,绝不是由房地产开发商统一建设的,而是划好地块,政府规定了容积率、以及景观等必要设计要求,每栋都由中产阶级自己设计,找那种小型建设设计公司来设计,保证建筑的多样化、而且互相会有竞争,进入良性自我更新的可持续发展状态。这样也不用政府花钱来搞拆迁了,省了巨额税收,也让城市更多样化更美丽。

而不是像国内那种失去了个性、失去审美的连片开发、复制粘贴的住宅楼。

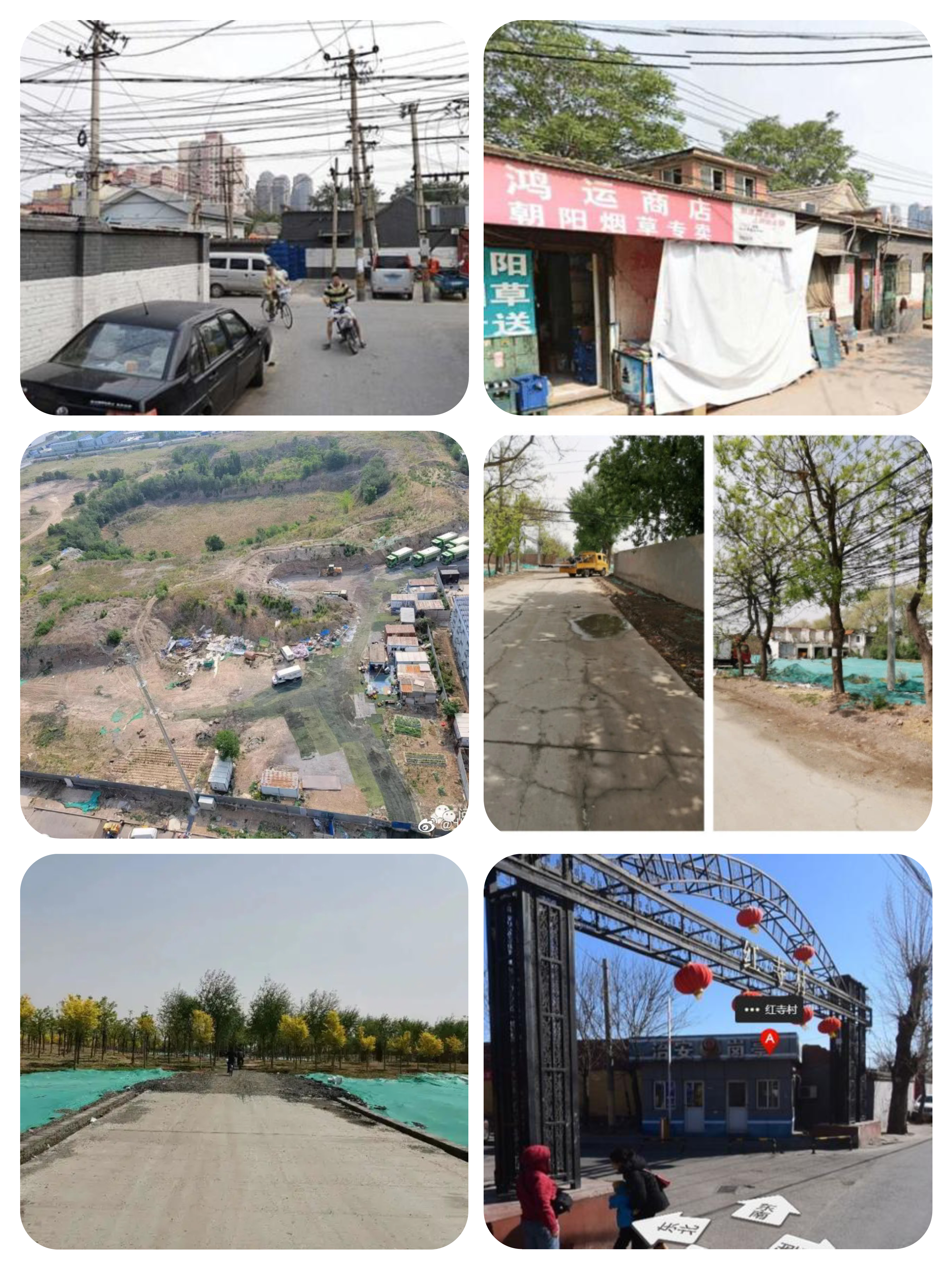

国内这种大型小区+宽马路的模式,大的地块形成城市“肠梗阻”,消灭了毛细血管路,出门就是茫然宽阔的大街,车出来只能一窝蜂寄到主干道上去,造成拥堵。对行人极不友好,过马路得一路小跑,而且“宽街无闹市”,扼杀了街边店铺和丰富多彩的小街区小街道,大家只能去商场,没有城市烟火气,无街道生活、无生活趣味可言。

而独栋住宅+小尺度、窄街道、密路网的布局,能增加毛细血管路,让城市更通透,让城市大部分区域向市民开放,增进行人步行友好度,缓解城市拥堵、增加商业氛围,让市民有地方逛街,城市内涵更丰富多样。

欧洲高层住宅正在退出历史舞台——

说一个很多人会反对的事实:中国没有大城市。北京人口和东京不相上下,但是建成区面积非常之小,几乎只有东京的五分之一。

而北京的四环边上,至今仍有大批荒地、村落,呈现出城乡结合地的面貌,令人吃惊。这种现象在其他城市也普遍存在。

原因是:由于土地是政府招牌挂按盘出让,出于稳房价等因素考虑,每年供地指标有限,而不是自由流通,因此城市土地开发是严格按照政府节奏来的。这导致土地开发进度其实很慢。土地也没有得到好好利用。

可以这么说,中国房地产行业根本还没有起步,和其他行业比,还处于幼稚早期阶段,离真正的充分竞争充分市场化还远的很。房地产一级市场还是计划经济而不是市场经济。它所提供的产品,和人们真正需要的产品差距甚大。