如何评价赫鲁晓夫楼?

北京可以算得上真正的万国建筑博物馆,中国古典建筑有之,少数民族风情建筑也有之,想看现代建筑有CBD,有扎哈,西方新古典主义有东交民巷,就算是哥特建筑也有之。但是说一个不那么冷知识的冷知识,虽然是斗资批修的大本营,但是北京却完整复制了斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫三种建筑风格。

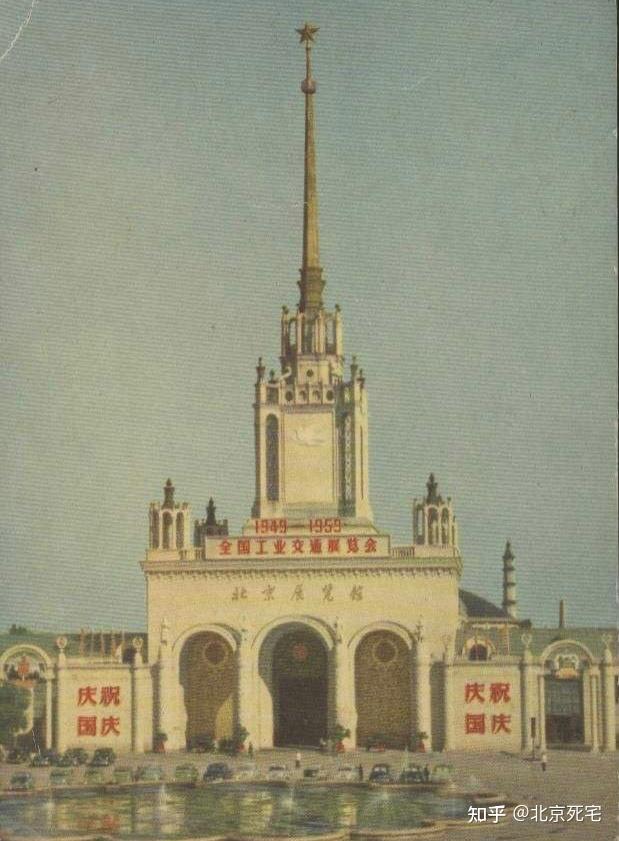

首先是斯大林式建筑,这个大家都不陌生。

虽然楼高差得远,塔尖也不够雄伟,但是展览馆和军事博物馆都是典型的斯大林式建筑。

顺便是一句,再斯大林式建筑的基础上,国内还搞出了自己的风格,也是北京最多。

某管理局大院(简称东大楼西大楼)就是典型,同斯大林式建筑一样,层高很高,有着宽敞的大厅和楼梯,建筑外壁极厚,不过把斯大林式的大尖顶换成了中国风格的攒顶。

不过呢,这些建筑毕竟贵啊,当时的迫切问题是让大多数人有房子住,至于住的好不好,那不算紧迫需求。于是大量赫鲁晓夫楼就被建筑了起来,从内城的小胡同到四环外的工厂宿舍,到处都是它的身影。

其实这些楼和大学宿舍(老式的)很像,中间一条走廊贯穿,两侧是一个一个小单间,因为这条走廊,所以人们称呼它为筒子楼。

筒子楼的房间不大,一般是十到二十平一间,如果谁家分到两间的话,中间有一扇门联通,但是两间房都有通到走廊的门,一般会堵起一扇来方便布置家具。

绝大多数房间没有上下水,也没有厨房,洗衣做饭上厕所请上走廊里的公用厕所和厨房(厨房里每一家有自己的灶,一开始是烧煤的,后来基本都是罐的),至于洗澡,可以去单位的职工澡堂,当然也可以去公共浴池。

其实也不是每个房间都这么逼仄,筒子楼里也有类似现在老破小里小两居那样格局的套间,虽然还的换煤气罐,但是好歹有自己的厨房,虽然不能洗澡,但是好歹有独立的厕所(而且是蹲便)。这样的房间一般布置在走廊的两侧,为的是求个南北通透。

想也知道,这样的房子按现在的标准,住着不算舒服。但是按当年的标准来说,最少比住胡同好多了。虽然公共厨房,不过最少冬天水龙头不会冻坏了;虽然同样是公共厕所,最少在楼道里,不用大晚上出屋冻着上厕所了;虽然房间不大,最少比房间更小晚上天花板还往下掉虫子的大杂院强;虽然同样不能洗澡,好歹有暖气,不用担心煤气中毒不是?

总之,正因为筒子楼在当时的性价比和先进性,在北京很有几个大的惊人的筒子楼社区,即使现在,依然有留存。

再后来,开始讲究重视人才了,加上落实政策恢复高考,筒子楼已经不能满足需要了,这时候中国版的勃列日涅夫楼就出现了。

上图是正版的勃列日涅夫楼,下图是北京的青年公寓,可以看出明显的相似性。

这些新楼,比起80年代中期以后大规模建筑的砖混住宅很早期高层(50米限制事情),数量很少,主要分配给大学的青年教师,部队和研究所的中青年技术人员、工程师等。

其实客观的说,从居住角度来说,比筒子楼有提高,最少每个房间都有自己的厕所厨房了,但是都很小(小到什么程度呢?我见过将将够一个坐马桶的厕所,目测一平米?),户型也不合理,基本都没有客厅(起居室)。加上各单位开始自主建房,所以没有多盖,不过盖好的几乎都留存下来了。