作家和编剧怎么找灵感?

最近没什么很棒的灵感,来分享分享我的创作方法,正好我是一个极其仰赖灵感的创作者。

先自我介绍一下,本人即将27岁,15岁时决心走上艺考之路,至今算是有12年的创作经历。

早年艺考前写了许多故事,大学在北京电影学文学系经历了正规的编剧训练,那时其实并没有将电影作为自己一生的志业,不过也完成过5个电影剧本,写了大大小小十几个故事,其中有剧本获过奖,也在毕业前夕卖出去过。毕业后,接近两年没有创作,学了法语,去法国游荡了一圈,在国外疫情爆发前回国后,重新捡起了创作。在这接近三年的时间里,我先是写了一个我自己非常满意的剧本,虽然一开始也碰了许多壁,但隔年的一切证明了我的信心,这个项目先后在「FIRST青年电影展创投会」和「金鸡创投大会」获奖,同时入围了「FIRST剧情片实验室」「猎鹰计划」等数个创投会,算是当年最成功的电影项目之一(不过目前因为很多原因暂时搁置)。

在等待这一切降临的期间,处在人生最失意状态当中的我,曾在一家影视公司上班,熟悉了影视项目的开发逻辑,也见识过无数摸爬滚打中的创作者,在这期间我也一直在调整自己的创作观,以达到自身表达、追求与市场和商业之间的平衡,很幸运的是,很快我就又挖掘到了那个对我来说千里挑一的灵感,由此创作出来的那个剧本,在其尚未完成之前,就得到了业内一线电影团队的青睐,并提供了我这个级别的编剧能得到的天花板合同(不过事实上对我来说依旧是低估了它的价值)。

因为这个创作的复杂性,直到现在我依旧在完善这个创作(也是因为我同时创作了它的剧本和小说版),除了这个创作外,平日里我也在进行其他创作的挖掘,积累了一些我自己寻找创作灵感的经验,本着希望中国的影视行业能再蓬勃一番的心情,在这里按照时间线,向大家分享一下我的创作经历,以此串联一些所谓寻找灵感的方法,希望能对大家有用。

先说说早年的艺考创作,那时其实都是些小故事训练,小的一千来字,撑死了不过三千字,大大小小写了二三十个,这些故事通常都有一些限定,或是有一个清晰的命题,例如《最后一次道别》,或是有些关键词限定,例如「车站 老人 奥特曼」,或是提供一些故事前提进行故事续写,事实上这些创作故事的方法,就是早年艺考当中故事创作的考察方法,虽然这些题目照顾到了考生的水平,其实很难创作出极其精彩的故事,通常只能以此架构出一个还算是「故事」的东西,但这也构成了清晰、简便、有效的故事创作或是激发灵感的方法。

即:灵感通常来自于某种限定。

不管是艺考还是之后的成熟创作,灵感往往都会基于一定的限定,否则就只能像无头苍蝇,在浩瀚的宇宙里四处遨游,出于几率而言,很难撞到那颗让人瞬间炸裂的碎片。

插句题外话,在这些年的创作中,我越来越觉着,对于创作者——尤其是像我这种并不是接活,而是做自己创作的创作者,寻找灵感像是一个淘金的过程,对于淘金者来说,技术当然很重要,不断地挖掘也很重要,但因为你不知道金子在哪儿,因此灵感也有其强烈的偶然性,所以我总觉着为我带来生活剧变的这两个创作,一定程度上是因为我的幸运。不过我的挖掘技术与努力同样重要。

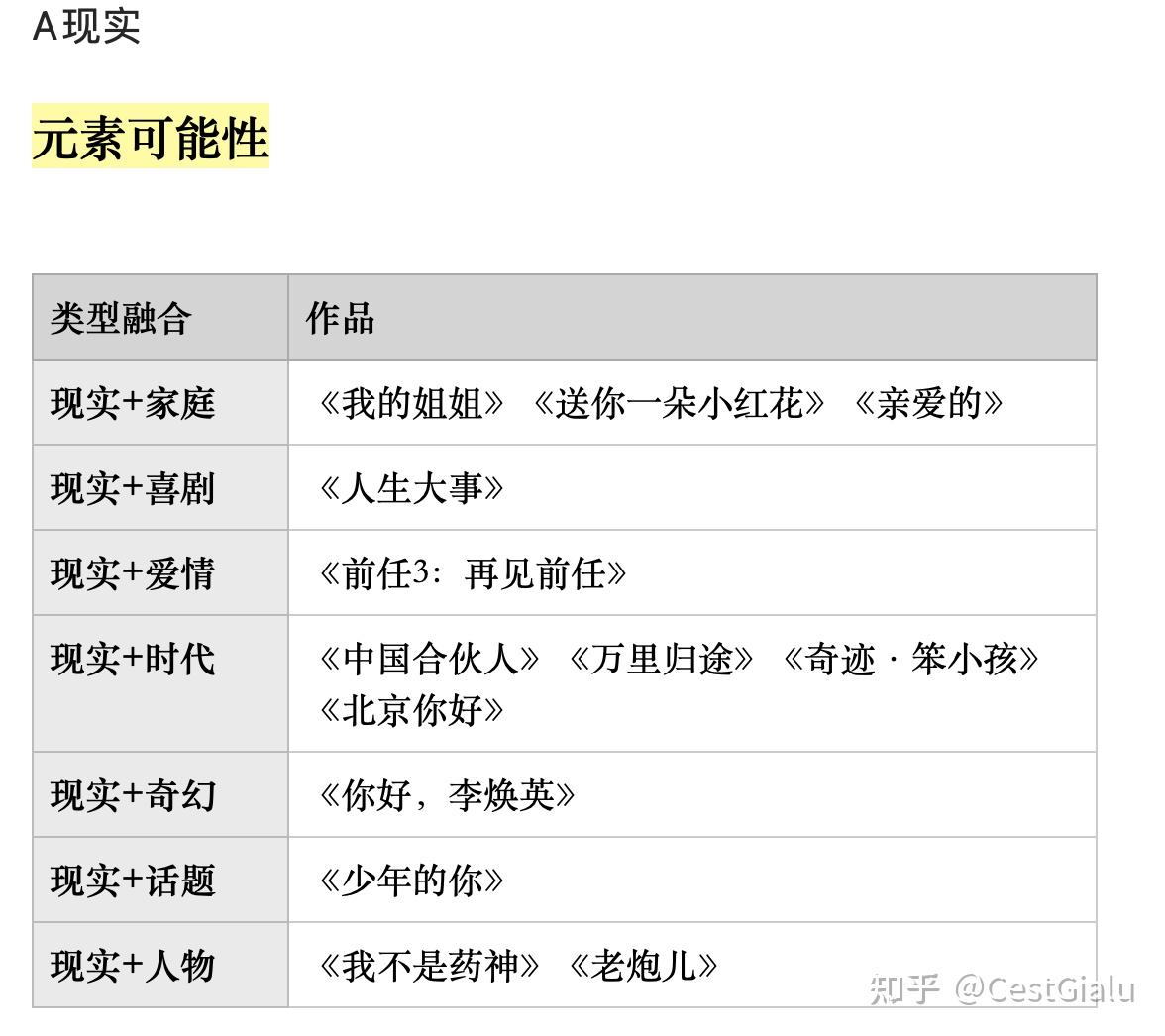

说回这点,直到现在,我依旧偶尔会给自己限定,例如在我的印象笔记里,会依照我感兴趣的创作方向,罗列出不同的文档,按照先后顺序分别是「现实」「历史」「科幻」「奇幻」「爱情」和「悬疑」,然后,我会对每一个类别有一些大致的分类,从大局观上来领略在现今的电影市场下的可能性,这些分类一方面是让我形成一定的市场敏锐度,毕竟电影创作还是有很强烈的商业属性,但它并非是对我自己的限制,而是强化了我的类型与元素意识。

通常来说,最好的灵感一定是,在你触碰到它的那一刹那,就已经非常清楚该用哪些类型、元素、人物关系、核心情感等来搭建它,但在它没有那么完美时,就需要借这些方法去联想其可能性。

例如我前两天看到一篇「陪诊师」这个职业的文章,试图去构想故事时,就需要在脑海里不断地闪过它和不同类型与元素搭配的可能,因为它并非绝佳的材质,它并不直接反映出某种宏大的社会现象,也没有提供精彩的情感或人物关系,很难一眼就望到它最好的可能性。

但这个职业本身还算有一点点趣味(这个其实涉及到创作者对材质的敏感度,即看到某种东西背后的可能性),作为现实材质,它最好的地方在于可以延伸出与病痛、死亡有关的东西,背后隐藏着的情感能量会是很好的创作起点,但对我来说其实它依旧不构成灵感,真正的灵感是我打磨这个材质过程中,它骤然发出的亮光,可惜这本身也不是一块很好的石头,尝试搭配了一些元素后,虽然有一些想法,但它的精彩程度完全没有达到值得我动笔的水平,于是不了了之。

但这个过程,也很好地体现了上面的那种创作方法。

当你不知道该写什么时,不如给予自己一些限定,它可以是某种形式,例如故事只发生在一天内、故事只发生在一栋办公楼;可以是一些类型融合,例如爱情+奇幻、喜剧+悬疑等;可以是任何故事材质,可以是一个物件、概念、人物关系……理论上来说,这个限定可以是电影创作中所有的元素,对于初学者来说这是创作训练的一种方法,但是对于成熟创作者来说,这会是一种潜意识里的行为,就像我看到「陪诊师」这个身份,虽然并没有把搭配写下来,但脑海中已经略过它的各种可能性,这个过程其实就是一个自我限定的过程。

在大一上学期时创作的几个故事,就是根据班主任布置得这种限定命题写出来的,其中有《孤男·寡女》《XXX的奇幻一生》,虽然如今看来,写出来的故事不算精彩,也并非像现在一样,有比较系统的方法论,但它们都提供了一定的创作起点,前者提供了一对人物关系,后者提供了一个核心的类型方向,这都是非常重要的创作元素。

不过事实上,我大学时的剧本创作,基本都不是通过这种方式构想出来的。

我从前是一个非常现实主义的创作者(其实现在也是,所有类型创作我也都需要有现实基底),所以其实构成我灵感的事物,很大程度上来自对现实的挖掘,所以从很早以前开始,我就养成了阅读非虚构作品的习惯,例如人间_网易新闻、在人间汇总页 - 凤凰网、冰点周刊――中国青年报――中青在线、谷雨故事-谷雨-腾讯网等等,其实光这一部分就足够单拎出来做个回答了,中文网的所有非虚构平台我都有关注,除此之外也有许多其他方法,大家也可以自行去了解更多的内容。

对我来说,这些了解其实并非全然为了直接激发灵感,也在于培养和扩充自身对现实的了解,当你对世界了解足够多时,无论在各种寻找灵感的方法之下,才有可能自然而然地构建出合情合理的人物、情感与故事,这也算是所谓「打磨抛光」的核心技术之一。

认知决定了创作的上限。

不过这也的确构成了我的数次灵感来源,比如我写得第一个名为《河女》的剧本,就是由了解到旧时「溺婴」的恶习而写的故事,不过它比较平庸,或者说这个社会话题本身有些过时;第二个剧本《彷徨少年时》也算,是看到一则新闻,两个15岁的初中生怀了孕,在医院里堕胎时,男方家长垂头丧气,女方家长怒火中烧,但少年却说:你们杀了我的孩子!由此写了一个少年保卫自己爱情的故事,现在看来一定过不了审;后来的《老来多相忘》更是如此,源自我看到的一篇文章,隐约记得是讲述一个八十岁的老太太去讨要几千块的医疗补偿还是什么的,由此写了一个阿尔兹海默症老人和一个少年之间的故事,这也是卖出去的那个剧本,这个才算是慢慢摸到了写作的门道。

事实上,我迄今为止最满意的创作《再见,我们的白石洲》,同样来自于这种创作,它源自于我在纪实视频平台「箭厂」上了解到的一则新闻,讲述的是2019年,深圳城中村白石洲拆迁旧改过程当中人们与孩子之间的聚散离合,这个材质对我来说就拥有那个能在瞬间裂变开来的巨大能量,从我看到这个视频起,我只花了三天时间就写出了剧本初稿,那三天几乎像是着魔了一般,无数次我都感到并非我在创作,而是被赋予了去将其叙述出来的使命,因为几乎我所使用的人物、矛盾、人物关系、事件、道具等所有事物,都并非我所创造,而是来自于现实,乃至于许多人以为我就是深圳本地人,但其实在写剧本前我只去过一次,可见上面的大量的对现实的阅读与了解不是无效的,它很好地培育了我对现实的敏锐度,最终也为我带来我始终认为自己值得的荣誉。

在那个时刻,我的创作是极度现实主义的,并且不太能进行其他类型创作(尽管从剧作能力上是具备的),但在经历了一些挫折后,我也渐渐开始触及类型创作,在前公司上班时甚至渐渐开始坦然地进行网络电影、短剧的创作,那段时间我很开心,因为我突破了自己的创作限制,领略到了类型创作的快感,甚至在某天下午创造了6小时写1W2的写作记录。

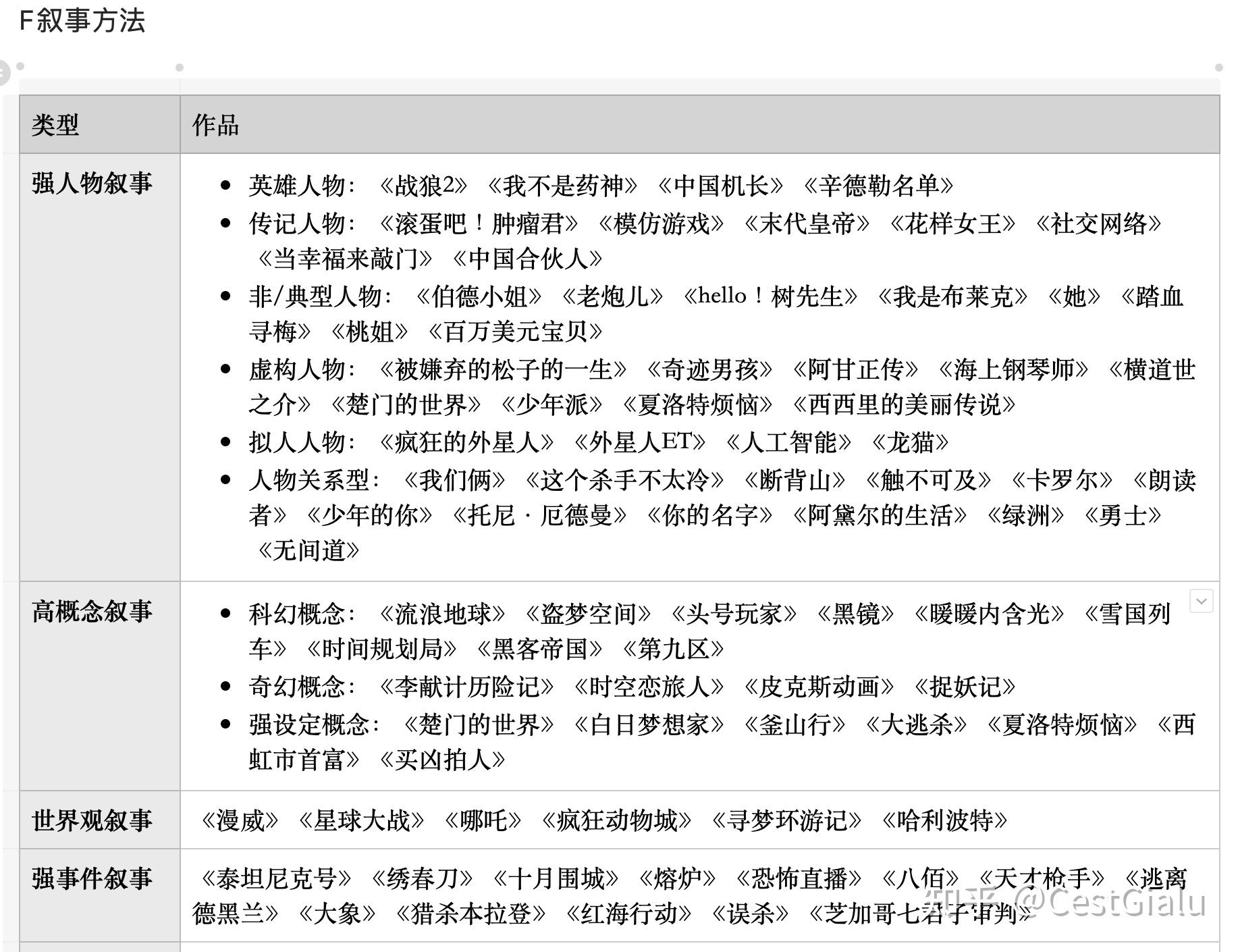

不过在那之前,其实我就已经开始比较系统地思考创作这件事,在去上班之前那几个月,处在苦闷当中的我就对电影的叙事进行了一些分类和思索,虽然这并不构成某种创作方法,但这种再思索其实深化了我的创作意识,和上面那种对类型的分类差不多。正是这种不断思考探索过程,构成了面对故事材质时的直觉,虽然很多时候也找不到叙事方法,但在直觉感应下找到了的,其实认真想起来就会发现,那些结果都得益于这些经验。

其实这也涉及到创作的核心方法之一,就是得不断地看,看多了自然就会有些直觉,比如对我来说,写作是不太需要先罗列什么情节点然后去构想的,而是有了想法,写出来的东西自然而然就符合所谓的剧作规律,当然肯定会有一些出入,这是需要后面再打磨的。

这种类型创作的欲望,终于在后来的实践中得以实现,同时我也开始深化、拓展我的创作方法。

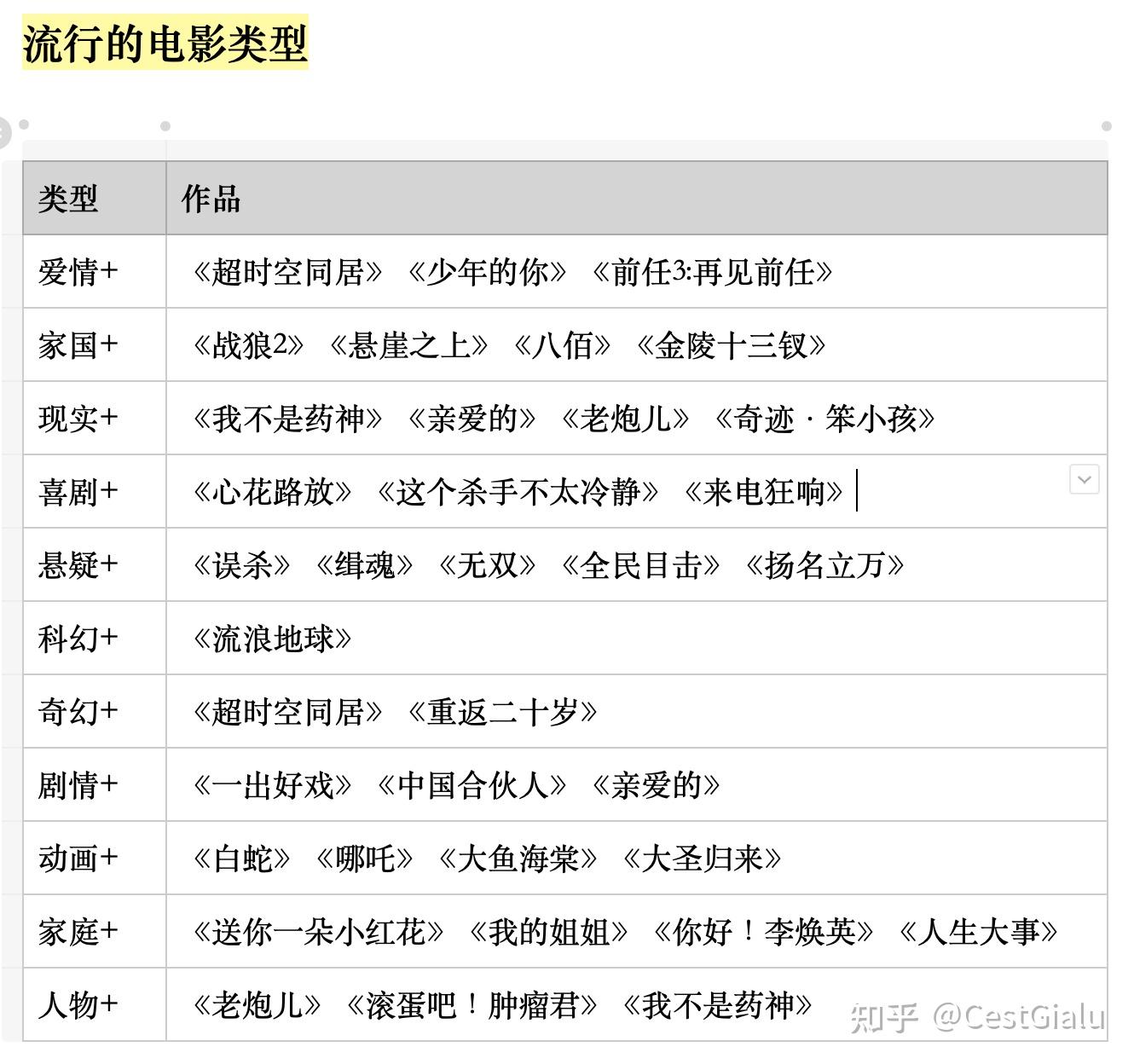

例如为了更加精准地把握我的创作,我会对中国电影市场下成功的电影作品做一个大致的分类。

这个说起来,其实和激发灵感也没什么关系,只是电影太过于强烈的商业属性,让我,至少是现在的我,在创作时不得不在大的商业逻辑下进行创作,否则在这个电影越来越难的年代,做出来的几率太过于渺小,即便是我获奖许多的项目,无数人说很好,但其实依旧没那么容易。

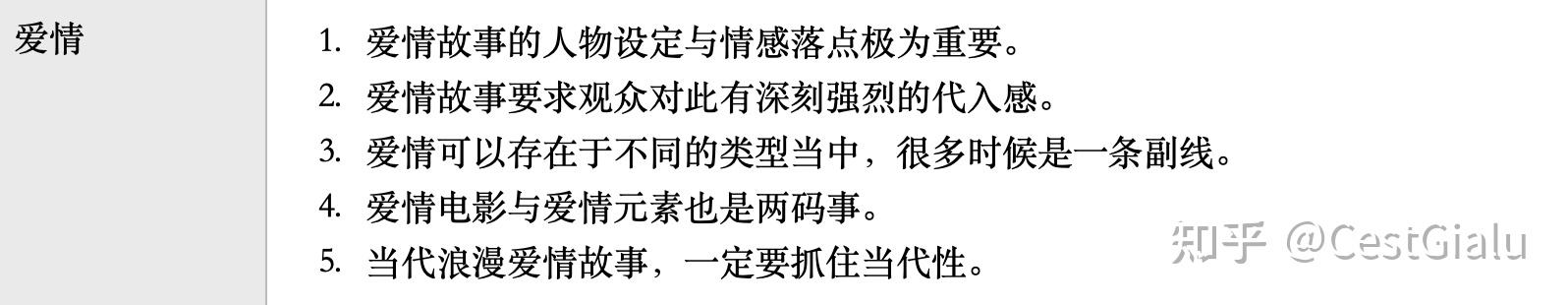

除此之外,我还时常会对所有类型进行自己的一些思考,形成自己对每一种类型的认知。

当然,这些思考还不算深入,只是会形成一定的类型认知。这些认知其实最后都会成为一种潜意识,神不知鬼不觉当中帮助我,例如我如今在进行的创作,因其有一定的爱情属性,最终架构出来的结果,其实也离不开我这些思索,除了写下来的这些外,其实许多时候在观看电影时,在看完后都会有意识地在思索其创作要领。

这里我看似聊得已经不是如何产生灵感,但就像知乎「灵感」这个话题的描述:

灵感是指文艺、科学创造过程中突然爆发出来的创造能力,其产生虽带有偶然性,但它的获得却离不开创造者丰富的实践经验和知识积累。

灵感的产生的基础是「实践经验」与「知识累积」。

「实践经验」我倾向于认为是一种技术能力,我上面所说得这些思考也算是广义经验的一部分,它其实算是创作精进的一部分,而为此进行的「知识累积」同样无处不在。

首先,知识累积一定来自于大量的观影,足够的观影量能培育叙事惯性,也了解到这个广阔的文艺世界里,都有哪些被讲过了,是通过什么样的方式讲述的,或许最早时的创作离不开一些模仿,我早期的创作也会有一些作品的影子,但到了一定阶段,就要开始寻求突破与创新,但这个基础一定是足够多的了解,否则就很容易出现井底之蛙的尴尬;

其次,对我来说这个知识累积是很广阔的概念,比较关键的是对现实自身的认知与了解,这个决定了你作品的写实度,其实也是创作最核心的源泉,说到底,从古至今,所有的人类文艺创作,事实上都是基于现实的重构——也就是说,我们不可能创造超脱人类自身经验的事物,至于创作的高度则决定于你的作品与现实之间的联系;

当然,也有很多所谓的「硬知识」,例如在试图创作悬疑电影时,除了观看、了解悬疑推理电影与小说外,我也会看许多知乎上的相关问答,以此寻找灵感,在试图写历史作品时同样如此,在几乎三四年时间以来,历史始终都是我的阅读重心,而奇幻与科幻则比较天马行空一些,但它的前提依旧是对他人的作品的了解。

虽然在此提及了一些灵感找寻的具体方法,除此之外我也可以想出其他的方法,但事实上,最关键的依旧在于「实践经验」与「知识累积」,没有这两者的充分支持,其实所谓的灵感与创作结果,也只会是像我艺考时的故事创作一样,只是能写出一些故事,除了自娱自乐外,并没有什么大的价值。

而当你有了足够的实践经验和知识累积后,也一定会像我的经历这样,在看到任何创作材质时,自然而然地便开始快速地搜寻其各种可能性,一定有时不会非常顺畅,需要不断地测试,或许测试了许多都依旧没什么很好的结果,但也一定会有些时刻,某个点构成了创作核心,可以让你在短时间里就构想出一个浑然天成的创作,而那便是所谓的完美的「灵感」。

我很幸运地在这两三年里,挖到了两次宝,但更多时候其实都没什么想法,写一个故事不难,写剧本也很容易,但在浩瀚的现实和作品当中寻求到突破,写出一个无论在任何意义上有那么一点独特性的作品,是相当之难的,可能不光是我,所有的成熟或知名创作者都是如此,创作之难在于并非你掌握了很好的技术,就一定可以写出非常好的作品,但它的趣味也在此,在挖掘的过程中,永远也不知道到底能挖到什么样的宝藏。

说到底,创作不过就是一个做饭的逻辑,掌握技术,拥有材料——当然,技术越精越好,材料越多越好,然后就是日复一日地思索如何搭配这些材料,这依旧包含了技术,但也有运气的成分。

所以,其实写作这件事,我向来不太认为存在什么天赋,即便写high的时候会认为自己写得作品简直是天才之作,但回过神来,我始终认为它的产出得益于我上面这一系列努力的结果。

一定要说有什么是不可教的话,就是所谓的「人格」。归根结底,作品会怎么样,取决于你自身是一个什么样的人。尽管某种程度上这也有方法论,因为人格自身也有一个成长与变化的过程,但这就很容易变成教别人做人,所以上面也有意略过了这一部分,有机会可以再展开说说。

但无论如何,在做出足够的努力与探索前,永远不要否认自己有天赋。

希望大家都可以写出自己的天才之作!