为什么西医医生只专注某个领域比如消化科,而中医多可以做全科大夫呢?

因为历史上中医的分科制度,就是逐渐从非常科学的分科明晰,慢慢变的越来越笼统、越来越粗糙的混合全科,这其实是医学制度的一种倒退

金元时期中医是中医分科制度是最细的

最早金朝承袭宋朝官制中医,将中医门诊分为10科,到了元则又细化到了13科,分别是大方脉、杂医科、小方脉科、风科、产科、眼科、口齿科、咽喉科、正骨科、金疮种科、针灸科、祝由科和禁科

那个时期中医学统一基础课程只有《素问》、《难经》和《神农本草经》,而专业分科则是从《圣济总录》开始

《圣济总录》里有不同科的课程对应不同的中医执业范围,由提举司来负责管理各科中医教育、考试和培训工作

一个中医可以多执业范围,但想要做全科中医那几乎不可能,13分科一直延续到了明朝

金元时期的中医分科制度在同时期的欧洲人看来简直炸裂,那时候的西医在分科诊疗方面远远落后于中医

但到了清朝,中医逐渐从分科明细,慢慢演变成稀里糊涂一堆杂学了

顺治时期中医分为大方脉科、小方脉科、痘疹科、伤寒科、妇人科、疮疡科、针灸科、眼科、口齿科、咽喉科、正骨科等11科

嘉庆二年又将痘疹科并入小方脉科,口齿咽喉合为一科,所以13科变成为9科

嘉庆六年将正骨科划归上驷院,由蒙古医生兼任,9科随之变成为8科

道光年间针灸科被废止,8科变7科

同治时期把伤寒科和妇人科合并为大方脉科,和小方脉科、外科(即疮疡科)、眼科、口齿咽喉科一起变成5科

中医分科制度衰败的背后,其实是中医逐渐从宋元时期只有高级知识分子才能学习掌握的“专业技能”,“下沉”到平明百姓都可以拿来当吃饭家伙什的“糊口营生”

所以中医学教育的专业性也随之降低,分科越来越显得不重要了

特别是到了民国,中国民间社会的中医简直就提不成

1928年南京政府曾经做过一次中医执业调查,当时人口超过60万的南京城注册在案有固定执业地址的中医仅有169名,其他的全部都是街头游医

这些街头游医就是题主所说的“全科大夫”

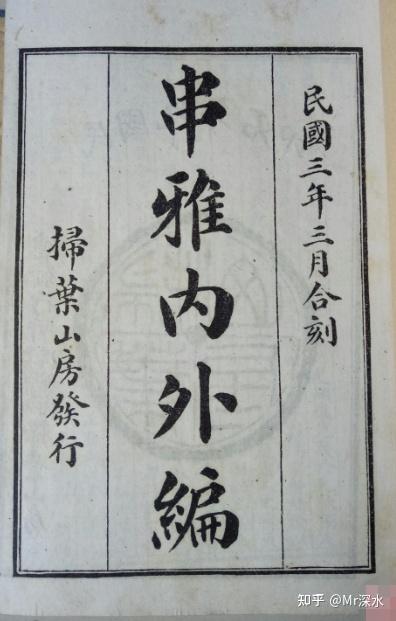

这帮人不学中医经典的,他们的中医学知识大部分是来自一本叫《串雅内外编》的书

这是清朝著名中医学家赵学敏写的一本中医杂书,里面没有任何的中医理论,就是各种奇葩荒唐的偏方,甚至教人如何哄骗患者病人骗取钱财的

当时这本书就是专门写给那些找不到正经工作的,想拿医生混口饭吃的街溜子的

这帮人学中医就是为了混口饭吃,所以只要你叫的出名字的病,他都敢给你治,号称“包治百病”

中医真正的分科制也就彻底崩塌了

当时在华传教的英国伦敦传教士麦高温(John Macgowan)看到街头的这些游医,就留下过这样的记载:

“这种人四处游荡,声称能包治百病,从他们的衣着可以看出他的身份。……他的眼睛明亮而富有洞察力,他们总是在搜索着每一个可能的病人。凭着自己特殊的直觉他们一眼就能看出谁是有病的人。漫长而半富的阅历使他能够辨别人的性格,并知道如何才能成功地找到主顾。这类江湖郎中的人品尽人皆知,可总有许多人中他们的圈套。一个生病的中国人,随时准备服任何药。听取任何人提供的意见”

清末民初的著名思想家郑观应也曾对这种中医大加批判:

“今之医者类多读书不就,商贾无资,稍猎方书,借谋衣食,偶然奏效,便负神奇”

所以民国时期几乎所有的全科中医在都是骗子

回到题主的问题上来

我们习惯性的认为中医好像什么病都能看,没有分科一说

可事实上中医自古就是讲分科的,全科中医只是近现代才有的产物,其实是一种中医衰败的表现

现在很多人还以中医全科为荣,说白了还是对中医的历史根本不了解,拿糟粕当宝贝了属于是