新疆地区文化相比中亚会与中东地区的会更相近吗?

这个问题是问,新疆文化是否受中东文化影响很大。

我认为,有影响,但中东的影响来自于民间商贸,以及古中东文明的自然辐射。

但是恰恰在政治、宗教信仰、语言文字方面,中东在新疆属于间接影响,远不如内地、中亚、北亚深远;甚至南亚的巴基斯坦,在南疆的商贸、移民与族群融合中,都比中东来得直接与深刻。

一、历史与宗教方面

首先,中东和新疆并不接壤。历史上,阿拉伯王朝与西域接壤的百年,现代维吾尔族的溯源族群回鹘,尚未进入西域。起源于中东再传播到新疆的东干信仰,也是间接传播。

根据新疆大学教授阿合买提·苏来曼的关于东干宗教传播表述,9世纪初,阿拉伯人在中亚的统治便难以维系。东干信仰在疆的传播始于9世纪中叶,喀喇汗王朝时期。

喀喇汗王朝是回鹘人的一支和中亚土著建立的,系游牧政权。委婉点说,世界上任何游牧文明的原生文化,一般属于先进与后进中,后进部分,易受外来文化影响。

1、迁都入疆:喀喇汗王朝西北,是东干信仰的萨曼王朝。萨曼王朝的商人将东干生活方式和信仰带到喀喇汗。喀喇汗王朝原本统治中心在中亚,同时拥有南疆最西部喀什噶尔。此时,东干信仰在喀喇汗王朝系以商人为纽带的民间传播,影响尚微。

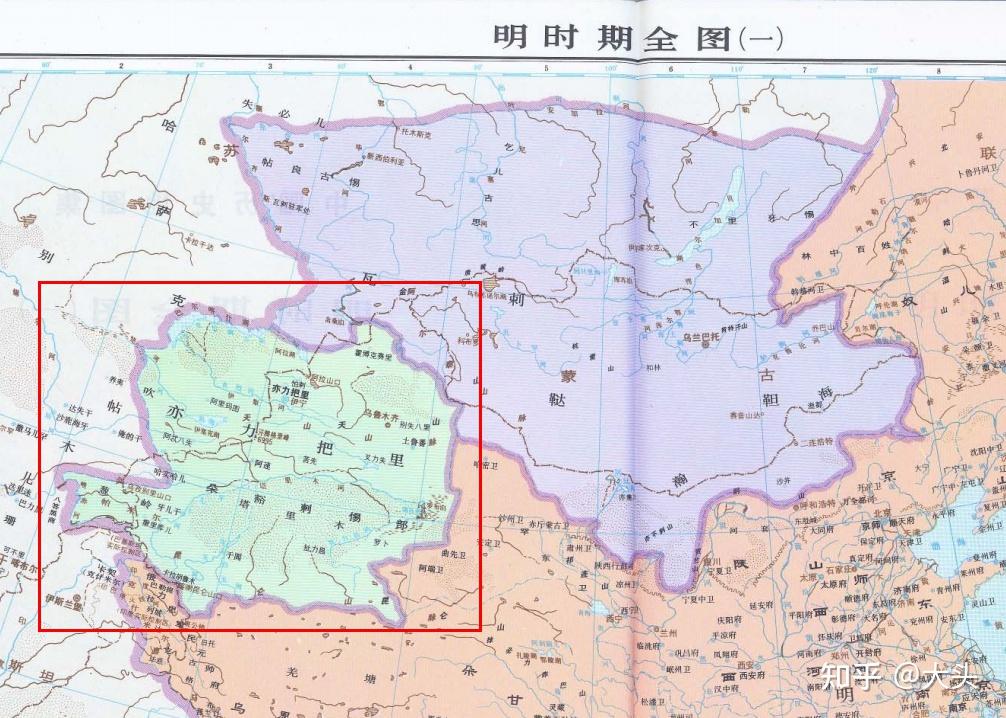

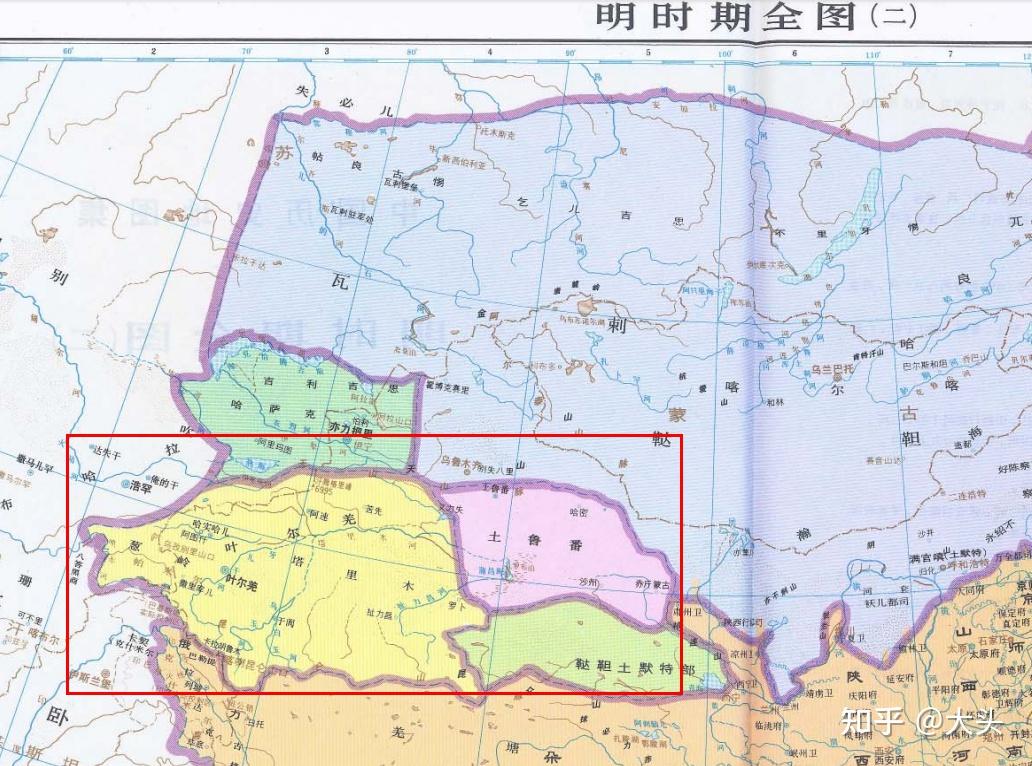

2、南疆的传播:但喀喇汗王朝的中亚国土,受到萨曼王朝攻击,不得已,将都城从中亚迁入新疆喀什噶尔(即喀什)。后又经历政变,东干信仰在哈喇汗王朝确立。随后哈喇汗王朝以喀什为根据地,向塔里木盆地东南拓展,通过佛国于阗百年战争等一系列操作,东干信仰在南疆占据统治地位。

3、北疆的传播:经过大致300年的地缘演进,后来,蒙古统治新疆时期,几大汗国数次分裂重构后,东察合台汗国统治了今新疆绝大部地域。其统治者秃黑鲁·帖木儿皈依东干教,东干信仰的影响力开始从南疆蔓延到了天山以北。

4、东疆的传播:14世纪中后期,东干势力攻克了佛教势力在疆最后一个堡垒,土鲁番(吐鲁番)。大概在15世纪中叶,东干信仰确立了在疆宗教的主导地位。

而15世纪以后,东干信仰也并非一直在疆自上而下占统治地位。如,陪清朝康雍乾打了三代人仗的准噶尔汗国,即佛教国家,统治中心在北疆(西疆)伊犁。大名鼎鼎的噶尔丹的另一个身份是活佛,佛教教派源自西藏。准噶尔汗国征服南疆的过程,还是人类历史上少数二起佛教信仰政权击败东干信仰政权的案例之一。

综上,我们可以看到,在大致600年时间里,都是新疆土著和中亚、北亚各民族反复捯饬。即便是公认对古代新疆塑造较为影响深远历史分支——回鹘,也是从北亚游牧到北疆,再下南疆。和中东并没有多大的关系,即便往深了扯,苏X和瓦XX两派在教义上也分歧巨大。

而新疆文化受中东影响很大这种理论的根源,并非在现代,而在古代便出现了。

转载阿合买提·苏来曼教授的原话:

“XXX教传入西域以后,对西域民族的历史记忆也有了一定的影响,对民族族源历史记忆的改变也有了一定的影响。”

“回鹘人最初的历史记忆是来自于蒙古高原鄂尔浑回鹘汗国时期,但在西迁进入西域地区以后,在信仰XXX教的影响下,它关于族源的历史记忆,也有些变化和改变。它的族源历史记忆与阿拉伯XXX文化及《AA经》的有关记载有联系了。”

二、语言文字

事实上,新疆是一个多民族多语言多文字的文化交融区。历史上,新疆共出现过30多种语言和20多种文字。

题主感觉“语言文字”很像,暂且认为是维吾尔语。

1、维文简述

维吾尔文和中东确有关联,但其并非自然形成的共识,而是人为产生的关联。

世界四大语系:印欧语系、闪-含语系、汉藏语系、阿尔泰语,

维吾尔语属于阿尔泰语系突厥语族葛逻禄语支。

古代,葛逻禄的活动范围在新疆外西北,今哈萨克撒东部及新疆阿拉山口附近,大致是清朝被俄国割走那块。 葛逻禄人,即在唐与阿拉伯的怛罗斯之战反叛唐军的那支,后他们与回鹘人一部,建立上文提到的喀喇汗王朝。

现代维吾尔文字是阿拉伯文字母为基础的拼音文字,而阿拉伯语属于闪-含语系。据查,系50年代苏联专家研发。苏联专家,不但爱发明民族,也爱发明文字。

文字发明,有两种方式,自上而下与自下而上。

自下而上:如汉字,系成百上千年使用形成的共识。

自上而下:属于天降猛人,突然发明了一套文字,这种情况更常见。比如韩国/朝鲜彦语,又比如我国历史上著名的死语言——西夏文,当然也有维文。

一串稍显凌乱的组合出现了:土著A溯源到可能有某种基因关系的B地来的先祖,说着奴役过B的C的语种,又使用着源自D的文字。

这真的合适吗?但这正是多民族、多文化融合,取长补短、物竞天择的真实写照。

只能感叹,有时历史真的很奇妙。

只是搞不懂前几年,那几个在镜头前为C喜极而泣的A&B。

2、另一个常常容易被忽略的情况:

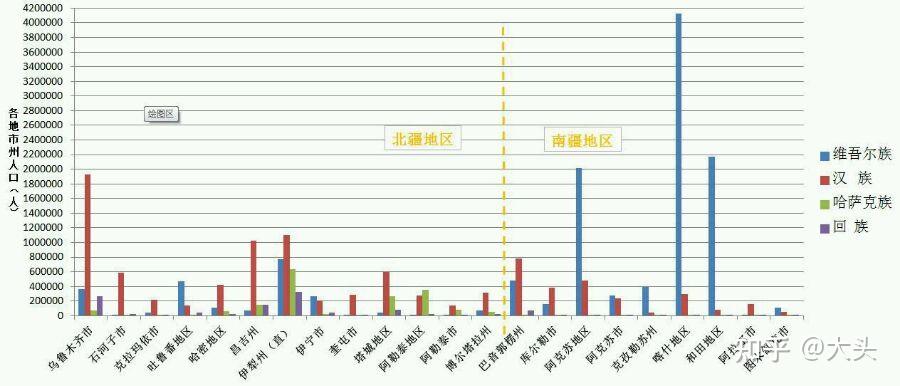

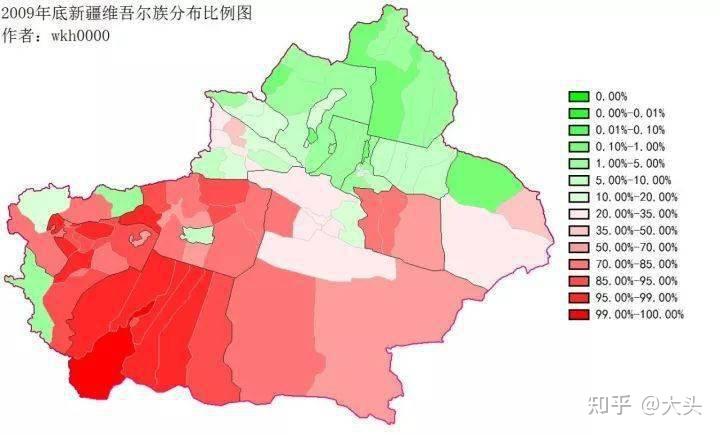

维吾尔文字及语言也在疆内有地域限制,有超过一半的新疆人,维语和维文并非他们的第一语言/文字。

在北疆、西疆、以及东疆天山以北地区,维吾尔人密度跟南疆比例差异巨大。

所以,即便硬把维文和中东扯上关系,它也仅在天山以南地区有较强存在感。

3、而从时间长度、现实的使用广度来看,新疆存在感更强的其实是汉字。

根据新疆大学孟楠教授:“新疆历史上先后使用的语言多大数十种,主要有匈奴语、犍陀罗语、于阗塞语、汉语、焉耆龟兹语、突厥语、粟特语、回鹘语、中古波斯语、吐蕃语、蒙古语、满语等。”

“西域地区的语言文字,变化是比较大的,各个时期都有使用不同的语、文。但是只有汉语言文字几乎伴随着整个西域历史的每一个时期。”“它的使用时间最长,有2000多年时间。”

这里的“使用”是指,自汉朝以来,在不同历史阶段,都至少在新疆某个地域发掘或考证出了汉文使用的痕迹,这超越了其它任何文字。

而在新疆公共场所最普及的通用语言,依然是汉语。新疆境内店招、菜单等等,基本上至少是自治地少数民族与汉语双语。

问题主,如果新疆真的和中东更近,您不带翻译就想去旅游?

三、绿洲农业、古丝绸之路,及生活习俗溯源

1、横跨新疆和中亚有一条“天山+锡尔河”农牧分界线,以南农耕(主要是绿洲农业),以北游牧。

南疆及东疆天山以南的地区,都是农耕区域,天山以北便是牧区。最典型是哈密,天山横贯南北。

新疆地处亚欧大陆腹地,水汽难以深入,缺乏大江大河,只有伴随高山融雪形成的水源。当这些山间河流离开峡谷或地下水源达到地面时,才出现丰茂的植物和绿洲。而绿洲周围皆为荒漠化土地、戈壁、沙漠。

整个新疆绿洲主要分布在南疆塔里木盆地周围,有80多个,大的在1万平方公里以上,小的不足1平方公里。叶尔羌(莎车、叶城)绿洲,喀什三角绿洲,阿克苏绿洲等都非常著名。

这些水源除了支持农业以外,也决定了主要的陆路通道:“从一个绿洲到另一个绿洲,从一个井泉到另一个井泉”。

2、为什么要说绿洲农业?

因为绿洲农业形态是新疆、中亚南部、南亚一部、中东的共性。正是这种相似地理气候及生产方式而,被古丝绸之路连接到一起,取长补短,才出现了这种以自然为纽带产生的共性。

比如:由于干旱半干旱地域中,森林及大型树木少,大型建筑往往采用圆拱造型。这和绿洲地域少有大型木材制作大梁有关,也体现着建筑封顶巧用砖块层层垒叠的巧思。

传统老民居,为了隔热隔寒,以及防沙暴,因此合院外墙,墙厚,窗小。少雨,因此顶平。因空气含水低,遮挡住太阳直射便能迅速降温,因此往往在厅前、庭院,或屋顶的处搭个顶棚,下方或砌类炕状土台或类似状家具或地毯,用于夏日纳凉。

由于材料限制,这些地方的传统民居中,木质家具也较少,但地毯可坐可餐可睡觉,且家中常常在墙上挖壁龛,用于摆放物品。

而它们的差异性,外人常常难以察觉:

比如,吐鲁番老民居爱挖半地下室,冬暖夏凉,无论在交河故城、麻扎古村都有呈现;

焉耆据说因夏季常遭水患,老民居地基往往会垫高。

阿克苏部分地区木料相对富裕,建筑木柱等就相对较丰富。

这些和中东既像,又不一样。像的是相似的气候及材料限制,导致了类似的色调,布局。不一样,在于勤劳的智慧的新疆原住民,早在几千年前就会因地制宜。

这种融合与创新持续千年,在餐饮方面更有博彩众长之势。

3、除了新疆主要食物,我把加工方式的溯源同时列了出来,更清晰地解释:为何比起中东,对新疆影响更大的内地、中亚、北亚。

馕,说法较多,采用较多的说法是源自伊朗一带,目前在中亚、西亚、新疆都很普遍。这可能是中东文明,在餐饮中对新疆影响最大的一项。毕竟小麦发源于两河流域,就像车轮没必要发明两次一样,馕也如此。但是新疆馕较硬,包括馕戳,即戳囊上花纹图案的工具,和中亚,如乌兹别克某些地方接近,但和伊朗、阿拉伯、土耳其常见的馕差别就非常大了。

此外,馕坑各种食物已成为一个谱系,如烤包子,馕坑肉,烤羊,烤骆驼,甚至本地发明了烤蛋、烤西瓜包肉等。

抓饭,发源于中亚的可能性较大,乌兹别克斯坦已对抓饭申遗。鉴于烹饪方式为水煮肉煮米,有可能是东亚稻米通过北亚传播进新疆/中亚过程中被发明的。

格瓦斯,源自俄罗斯。传统冰淇淋,可能也是俄罗斯。

明火烤羊肉/酸奶/奶制品:典型游牧民族烹饪方式。

面制品,如拉条子/过油肉等卤子做法,和山西人关系很大。一来,明以前,山西人历史上受游牧侵扰最大,时常遭受人口劫掠,特别是厨子这种技术人才,技艺可能通过“北亚—北疆—南疆”路径传播;二来,最有可能的是,清以来,山西人系随军后勤商人主力,随军商户或屯田户传播。(网上说是西北人通过河西走廊传过去的,但甘肃拉面技术含量比这高多了,且甘陕均未流行拉条子,因此不予采纳)

正餐菜肴,大盘鸡、椒麻鸡、芦花鸡等,属现代菜,源自四川,但有大量因地制宜的本地化创新和改良。改良到大盘鸡它妈,说实话,都已经不认识了。

炒米粉,典型的内地南方食物,加本地改良。

值得指出的是,由于接收融合大量外来餐饮文化,新疆有很多本地化创新甚至有反哺的迹象:

除了上文提到,略剩些许“四川血统”的但本地化色彩浓郁的“三只鸡”外,

比如,缸子肉,本质上是白水煮肉的游牧食品,但是灶具采用了馕坑;

又比如,酸奶蜂蜜粽子,典型的内地食物,加游牧习俗酸奶及蜂蜜调和口感。

餐饮食品这部分我曾略做过一点研究,如果新疆人在调味及供应链拿捏得再得当一点,很有可能形成一个拳头行业。

最后,外貌。和族群及家族基因关系很大,相信近年会有非常多研究结果出炉。只说目测情况,新疆地区间,南-北、东-西,外貌都有差别,而且区别比较大。以天山以南为例,当地高鼻梁多的,比较集中在南疆西部,特别是喀什一带;但吐鲁番的,鼻梁高得往往“比较秀气”。

近年来,新疆的社会性话题,大多根不在特定族群身上,锅不在百姓身上,同时,新疆也不值得“猎奇”,完全没必要以看中东的心态看新疆。至少目前,“中东”未必一定是什么好词。

篇幅所限,扯太多,有的是写了又删,文中有冒犯处、词不达意处,见谅。