历史上真实的法利赛人是什么样子?

请问这位兄弟,你是不是被某些人传教了?

恭喜,你算是比较有脑子的,知道来这里打听,而不是盲目听他们的,毕竟现在骗子太多,邪教更多。

“法利赛”这个名词源于希伯来语的“פרושים”(prushim;字根:פרוש parush),意思是“分离”,指一些为保持纯洁而与俗世保持距离的人。简单说就是犹太人和犹太教中的极右派。而导火索是巴比伦王尼布甲尼撒二世于公元前597年毁灭以色列,摧毁圣殿,将古犹大国的犹太人流放。

犹太人认为是国王和自己作死,所以遭到天谴。因为在之前,所罗门因为迷恋周边民族的女技师,把金牛崇拜引入以色列,最后导致无法收拾。以色列分裂,最后灭亡。

犹太人在巴比伦吃尽了苦,几次差点被灭族,一直到波斯居鲁士大帝放他们回去。此经历对犹太人刻骨铭心,所以他们开始急剧反思并右转,变得无比保守。后来意大利的威尔第根据此故事,创作了了著名歌剧《拿布高》。

居鲁士大帝允许犹太人返回犹大重建圣殿。但他并不同意重建犹大王朝,这使得犹大祭祀成为实际统治者。失去了王朝的掌控,圣殿在世俗生活中的权威大大扩充。这就是撒都该党成为祭祀团与社会精英的背景。然而,完工于公元前515年的第二圣殿是在外国势力的怀疑下建成的,它的合法性一直受到质疑。这段时间出现了许多派别和“学派”,每个都声称自己为独一的“犹太教”代表,反对社会交流,特别是禁止不同派系间的婚姻。这段时期,最高议会整理并完成了经典《犹太圣经》。在从巴比伦后,律法书会在赶集日上被公开宣读。

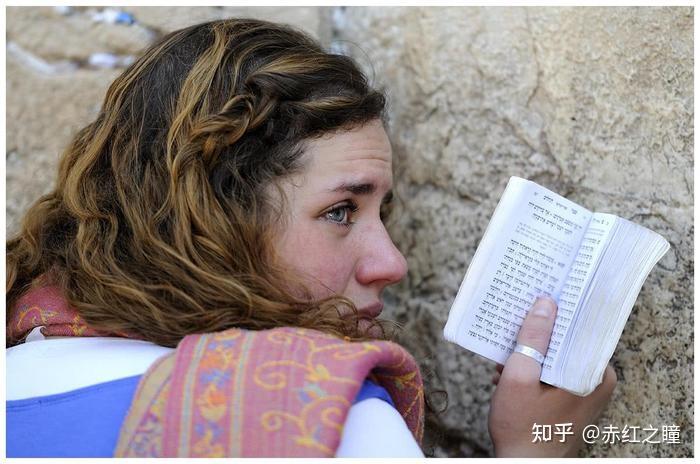

圣殿不再是犹太宗教生活的唯一场所。在文士以斯拉重建第二圣殿时,经院和教堂成为犹太宗教生活的第二个重要场所。在犹大之外,教堂常常被称为祷告院。绝大多数犹太人不会去参加圣殿礼拜,但是他们可以到教堂去参加早、中、晚的祷告。教堂会在周一、四和安息日宣读律法书,继承以斯拉所设立的传统。虽然祭祀掌控着圣殿的仪式,文士和贤人,后被称为“拉比”(希伯来:“我的师父”),在律法研习上占优。这些贤人更认同先知,并保持着口传文化。他们相信这些口传和摩西律法一样出自西奈山。按照《塔木德》Yoma9b,第一圣殿被毁灭是因为偶像崇拜,谋杀和乱伦。于是,极右法利赛人横空出世,教导百姓守神的律法。

法利赛最初的价值观来自于他们与撒都该的派系辩驳;之后他们趋向于内部、非派系辩驳,包括在没有圣殿时、被流放时律法如何适用于日常生活。教导的方式,是按字面的意义去解释旧约,使人非常看中圣经的话,于是百姓中渐渐兴起来一些人,专门教导人明白旧约,遵行旧约。他们的生活都严格按照圣经字面上的意义去行。法利赛党由此成为新的权威。

在第二圣殿时期,犹太人分裂成为派系,法利赛人成为众多派系中的一个,也是政党。每个派系都认为自己是真理的垄断者,并禁止不同派系之间的通婚。

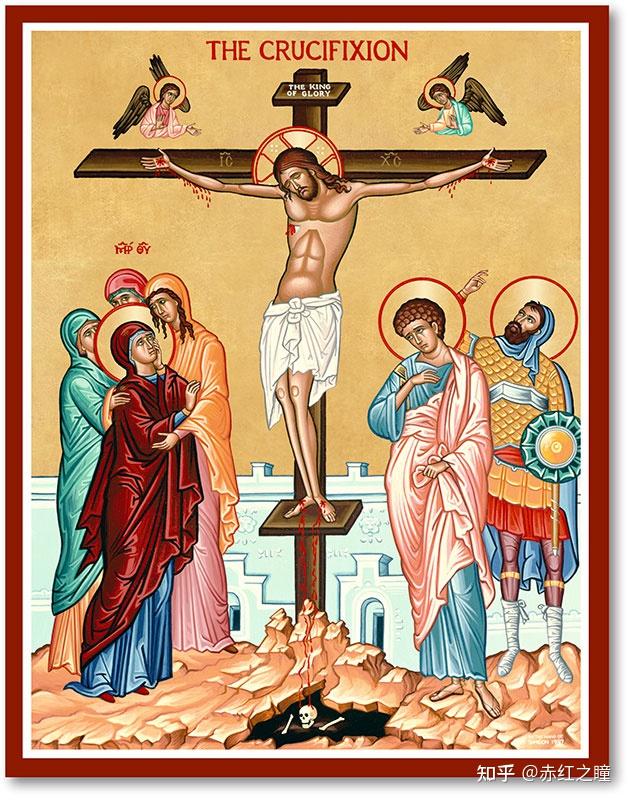

但耶稣基督来后,指责法利赛人只知道唯独圣经,唯独法律,只会按字面意思去理解。在律法上轻重不分,本末倒置,而且指出他们所持的传统,与律法的本意相去甚远。一个本来有价值的运动,已经失去了昔日的敬虔精神,变得骄傲自义。起初不惜任何代价,力求保持圣洁,拒绝希腊文化,后来却舍本逐末,以能遵守律法而自夸。并且耶稣基督强调:我不是来废除法律,而是来完善。

耶稣基督公开挑战犹太人中最大派别,甚至是最大政党,必然遭到嫉恨甚至报复和谋害。因为政治斗争是残酷的, 你死我活的。

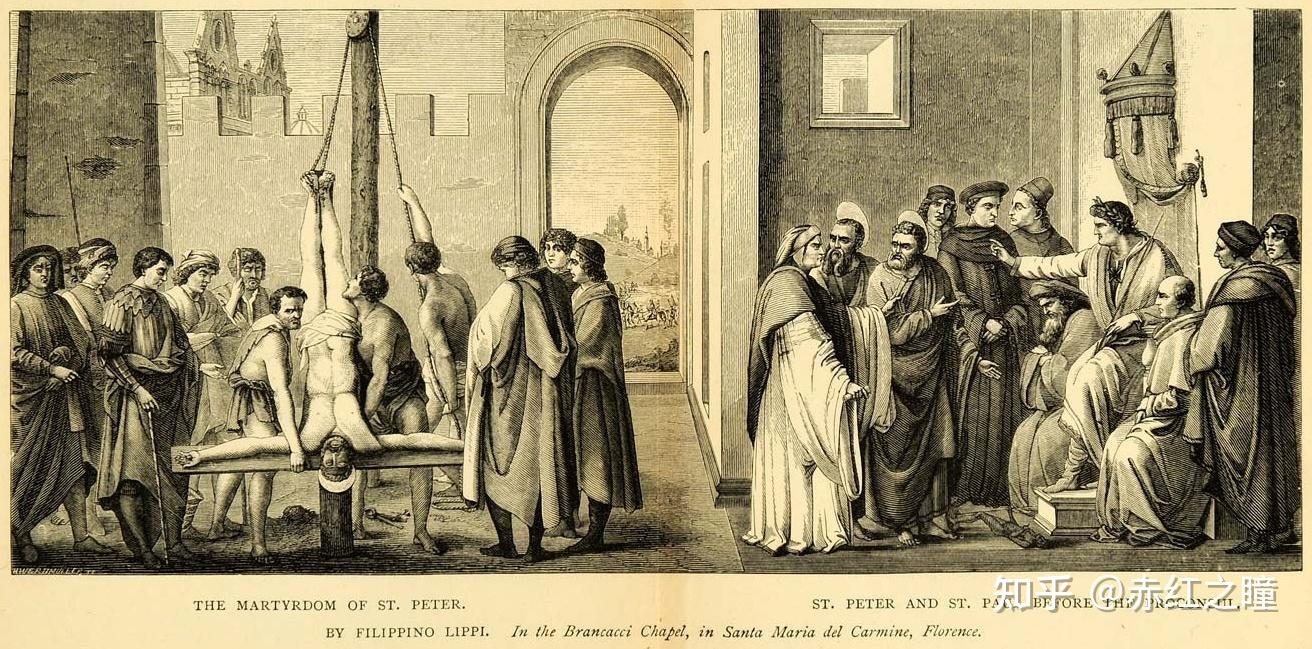

公元六十四年,罗马发生大火,尼禄将罪名甩给了在罗马的基督徒,因为当时大部分基督徒是犹太人。基督徒领袖伯多禄(英语:彼得)被倒钉死在十字架上,因为他认为自己不配像耶稣基督那样死去。

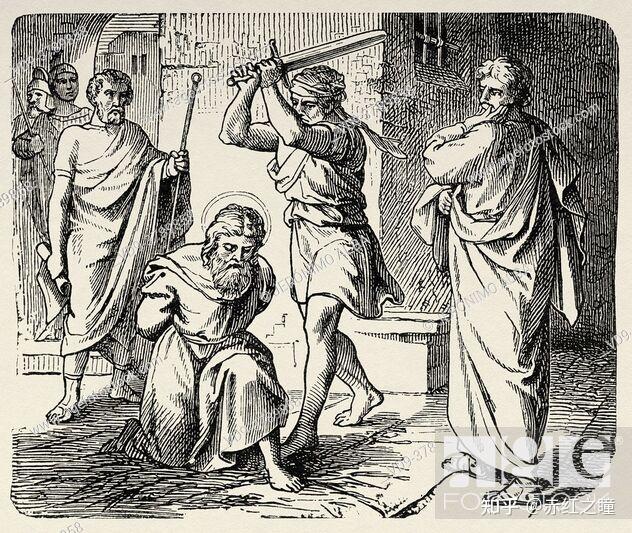

另外一个基督徒领袖,在罗马城外被囚禁的保禄则是被斩首。因为罗马帝国是很讲究法律的,保禄有罗马公民身份,所以是不能被钉十字架的。

公元六十八年,犹太人发动反罗马的起义。韦帕芗(拉丁语:Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus,公元9年11月17日—公元79年6月23日)曾作为尼禄皇帝时期的犹大行省执政官,并参与镇压。

公元七十年,第二圣殿被韦帕芗的儿子提多(拉丁语:Titus)领导的罗马军队毁灭。两百万犹太人死亡, 另外一百人被流放。耶路撒冷宝座并于公元 70 年攻陷并劫掠耶路撒冷,摧毁了第二圣殿,并建 立了提多凯旋门纪念这次胜利,此门至今屹立在意大利罗马。

第二圣殿被摧毁后,各大派别都被罗马人彻底消灭,只有部分法利赛人残存,他们对全体犹太人的教导代替了圣殿崇拜。

在第一圣殿被摧毁之后,犹太人相信神会原谅他们,让他们重建圣殿。这一事件在三个世代内真的发生了。在第二圣殿被毁之时,犹太人思考重建是否可以再次发生。

罗马皇帝哈德良(拉丁语:Publius Aelius Traianus Hadrianus,76年1月24日—138年7月10日,绰号勇帝)执政时期,曾采取了一些措施意欲缓和纾解犹太人的不满情绪,但罗马政府和犹太人之间的“仇结”短时间内难以解开,罗马总督的残酷剥夺和勒索未有丝毫收敛,犹太人要交一笔额外的“犹太税”。

公元130年,哈德良视察耶路撒冷后,决定在耶路撒冷废墟上建一座以崇拜罗马、希腊、埃及诸神为中心的新城,将城市改名为“卡皮托利纳”,还计划在圣殿山上矗立一座自己的骑马雕塑。此举彻底激怒了犹太人,公元132年,犹太人第二次大起义爆发。起义领袖是西门·巴尔。起义初期,起义军节节胜利,几乎将罗马人赶出了整个犹大地区。第二年,哈德良从各地调集了七个军团的精锐兵力讨伐起义军。起义军进行了艰苦卓绝地抵抗,西门·巴尔英勇战死。最后一支起义军终因寡不敌众,退据至穆拉巴特河谷地带,固守在一个绝壁上的岩洞里,誓死不降。

公元135年8月,罗马人攻入起义军占据的山洞,实施了血腥的报复,所有起义军战士以及他们的家眷子女,全部被杀,无一幸免。上世纪70年代,这个岩洞被考古学家发现,岩洞里到处堆积着妇幼尸骨,而男人则战死在洞外。哈德良下令摧毁耶路撒冷所有建筑,然后在废墟上建造新城卡皮托利纳,鼓励异族人阿拉伯人前来定居,禁止犹太人进入新城;不准犹太人上圣殿山;犹大的称谓被禁用,只准称巴勒斯坦;严禁犹太教,凡是守安息日、行割礼、授予拉比职位或接受拉比头衔的一律处死。

西门·巴尔领导的起义失败,标志着犹太历史上“第二圣殿时期”的结束,也宣告了犹太人作为巴勒斯坦地区主要民族的历史就此终结。从此,犹太人流散到世界各个角落,史称“大流散时期”,再次建立属于犹太人自己的国家,已经是1800多年后的1948年了。