这一代年轻人的压力真的更小吗?

01

批判完孔乙己被困于长衫之后,官媒又开始批评起年轻人扎堆上香了。

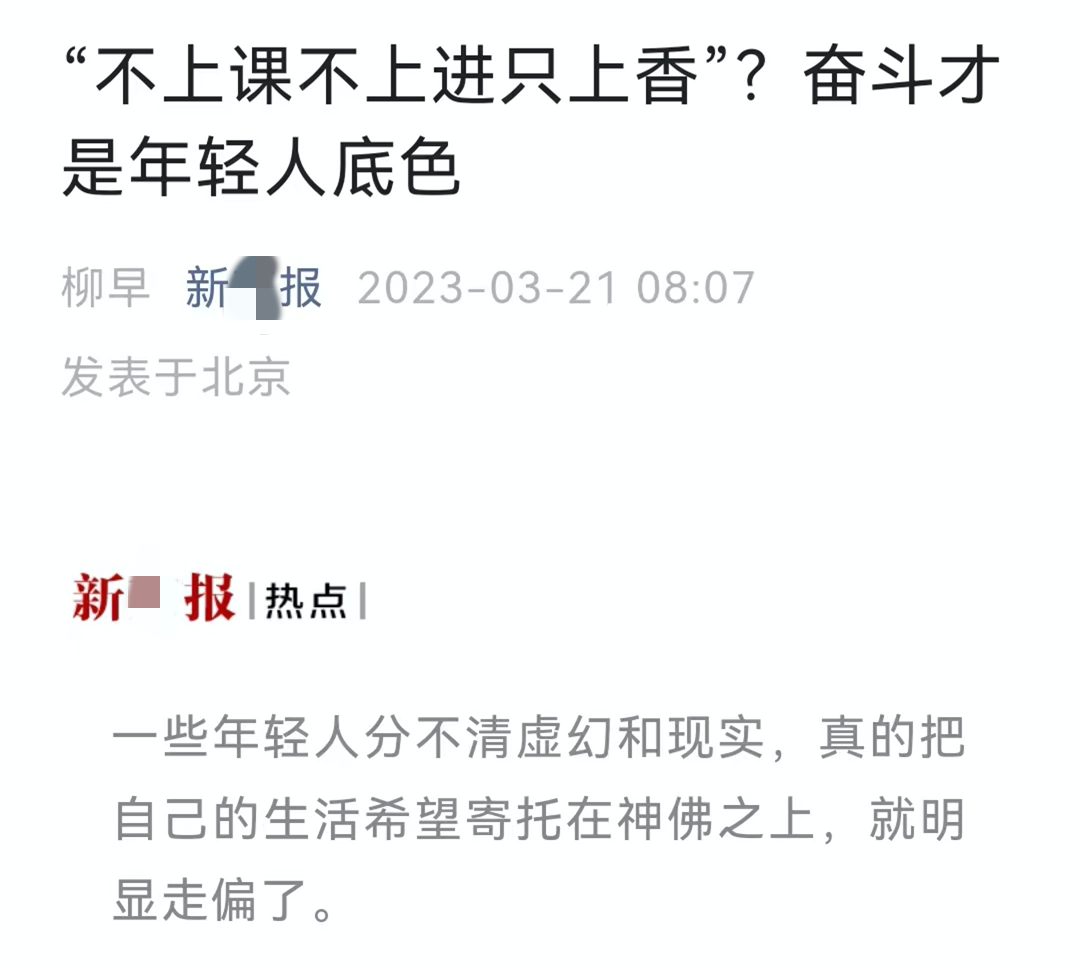

前段时间,《新某报》就发表了一篇引起争议的文章。

先来品品这标题:《“不上课不上进只上香”?奋斗才是年轻人底色》。

紧接着,作者洋洋洒洒地批评起了当代年轻人:

“分不清虚幻和现实,真的把自己的生活希望寄托在神佛之上,明显走偏了。”

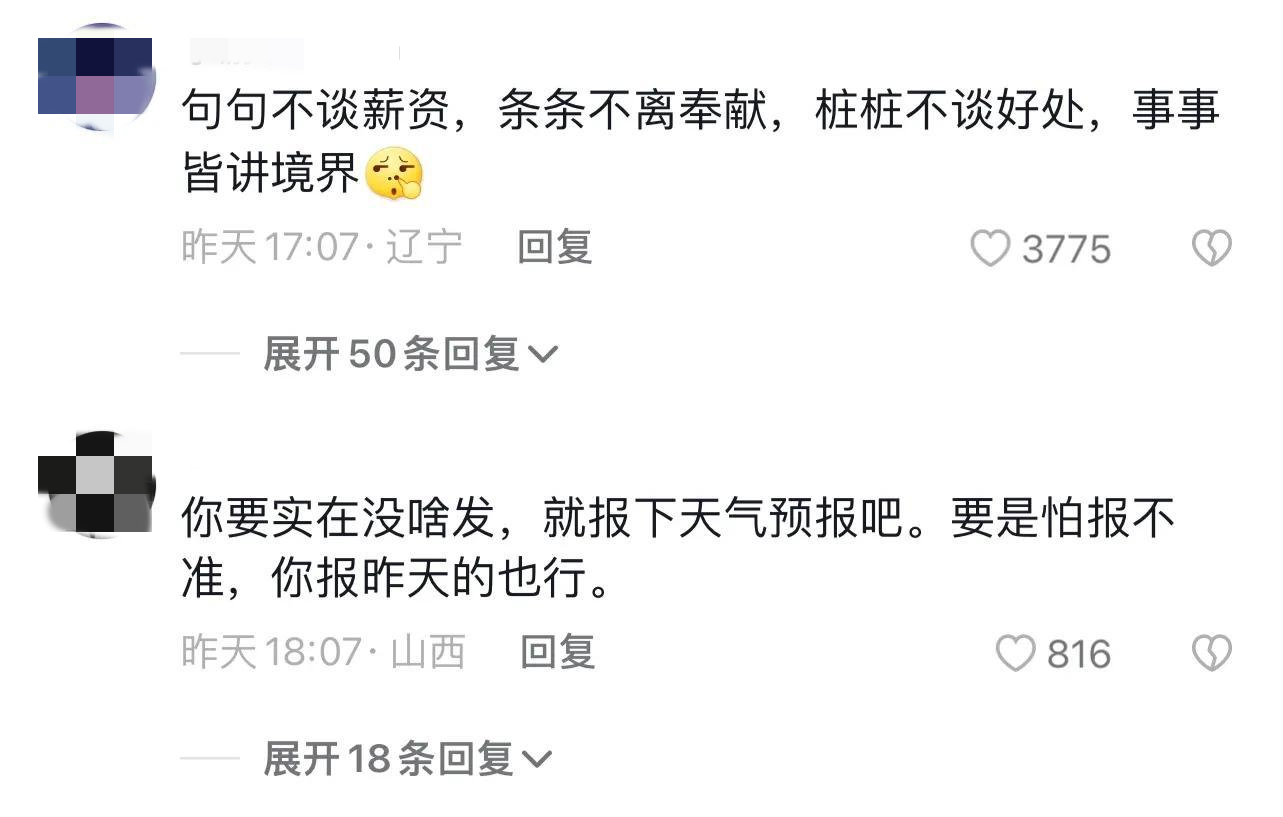

此文一出,可谓是一石激起千层浪,评论区基本上都被年轻人的反驳给淹没了:

“句句不谈薪资,条条不离奉献,桩桩不谈好处,事事皆讲境界。”

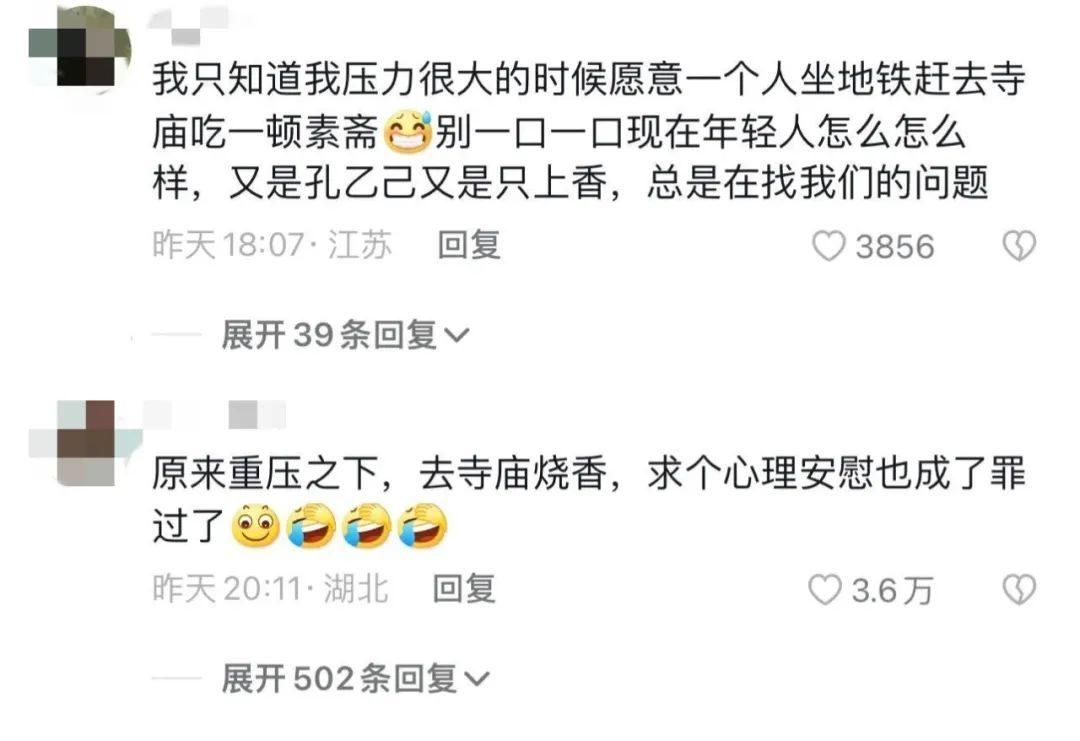

“我只知道我压力很大的时候,愿意一个人坐地铁赶去寺庙吃一顿素斋。

别一口一个现在年轻人怎么怎么样,又是孔乙己又是只上香,总是在找我们的问题。”

“原来重压之下,去寺庙烧香,求个心理安慰也成了罪过了。”

是啊,与其忧心年轻人上香,不如关心一下他们真正在求的到底是什么。

02

这个时代,之前很火的那个段子正在成为现实:

“在上班和上进之间,年轻人选择了上香;在求人和求己之间,年轻人选择了求佛。”

北京的雍和宫外,挤满了在寒风中冻了4个多小时、排队等待上香的年轻人;

杭州的灵隐寺门口,早上7点就已经排起了大长队,比上班还卷。

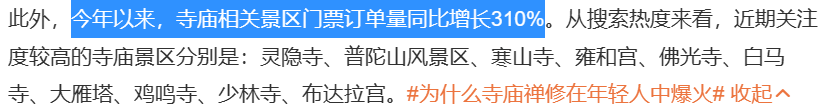

携程的一组数据显示:今年2月以来,寺庙相关景区门票订单量同比增长了310%;

而预定寺庙景区门票的人群中,90后、00后占比接近50%。

年轻人,确实正在成为点燃寺庙旺盛香火的主力。

更有一批年轻人,选择另辟蹊径,直接上山“周末出家”,在寺庙里当义工。

有因为在大厂上班,压力大到抑郁,所以去寺庙调理自己心情的;

有在寺庙备战考研,每天对着佛祖背书,虔诚地渴望上岸的;

想去寺庙吃斋拜佛的年轻人太多,甚至连义工的床位都不够了,提前预约都约不到。

媒体只看到了年轻人扎堆上香、挤爆寺庙,却不去深究背后的原因,不去理解年轻人的难处。

高高在上地横加指责、批判,却不懂这股寺庙热潮的背后,是一种群体性的无力。

03

看过这样一组数据:

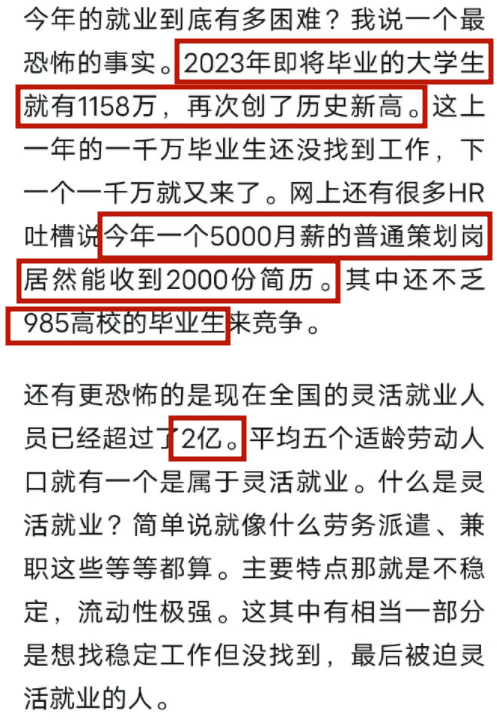

2023年即将毕业的大学生就有1158万,再创历史新高。

上一年的一千万毕业生还有很多没找到工作,下一个一千万就又来了。

网上有不少HR吐槽说,今年一个月薪5000的普通策划岗,居然能收到2000份简历,其中不乏许多985高校的毕业生。

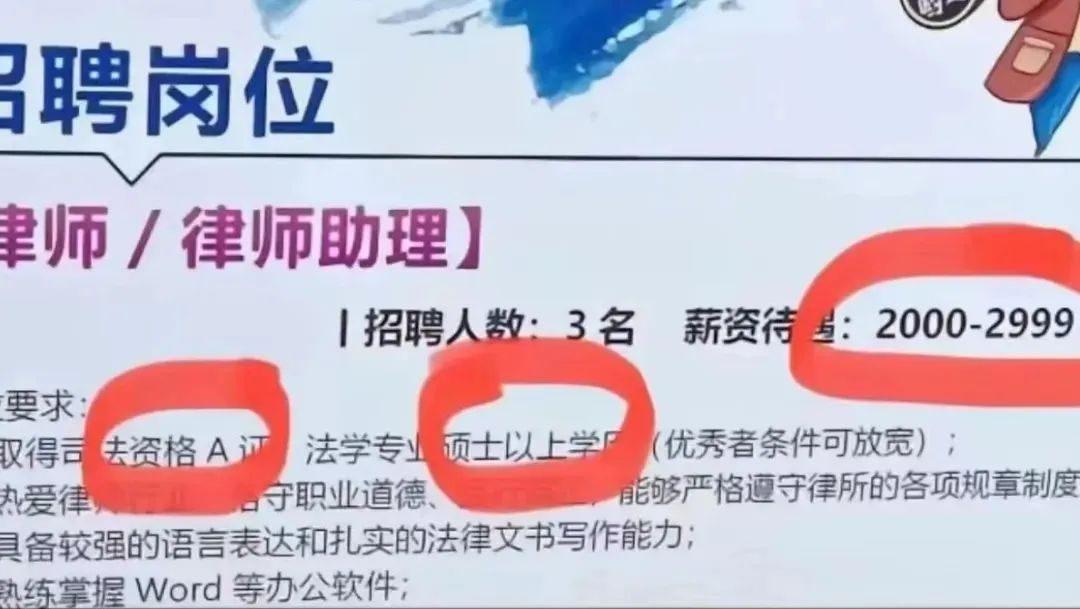

而前不久,在河南郑州某大学的一场招聘会中,像律师助理、全媒体记者这样的岗位,月薪才2000-2999元。

薪资不高,要求却高到吓人,像律师助理要求获得司法资格证,还要有法学专业硕士以上学历。

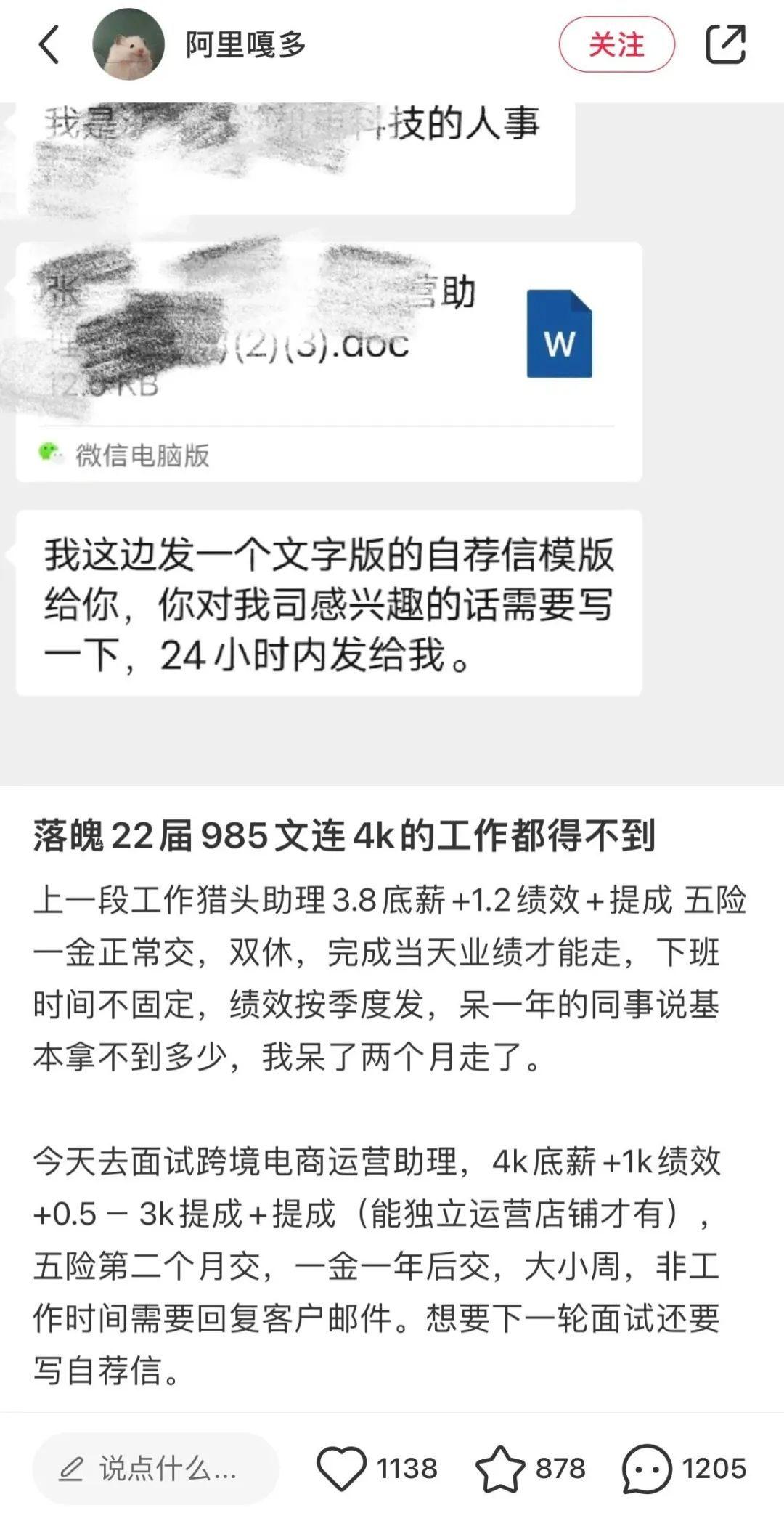

不断有985应届毕业生出来现身说法:“自己连月薪4K的工作都得不到,Hr字里行间还特别看不上她,觉得自己好不自尊自爱。”

找不到工作的年轻人,有的只好脱下了孔乙己的长衫,摆摊、做体力活。

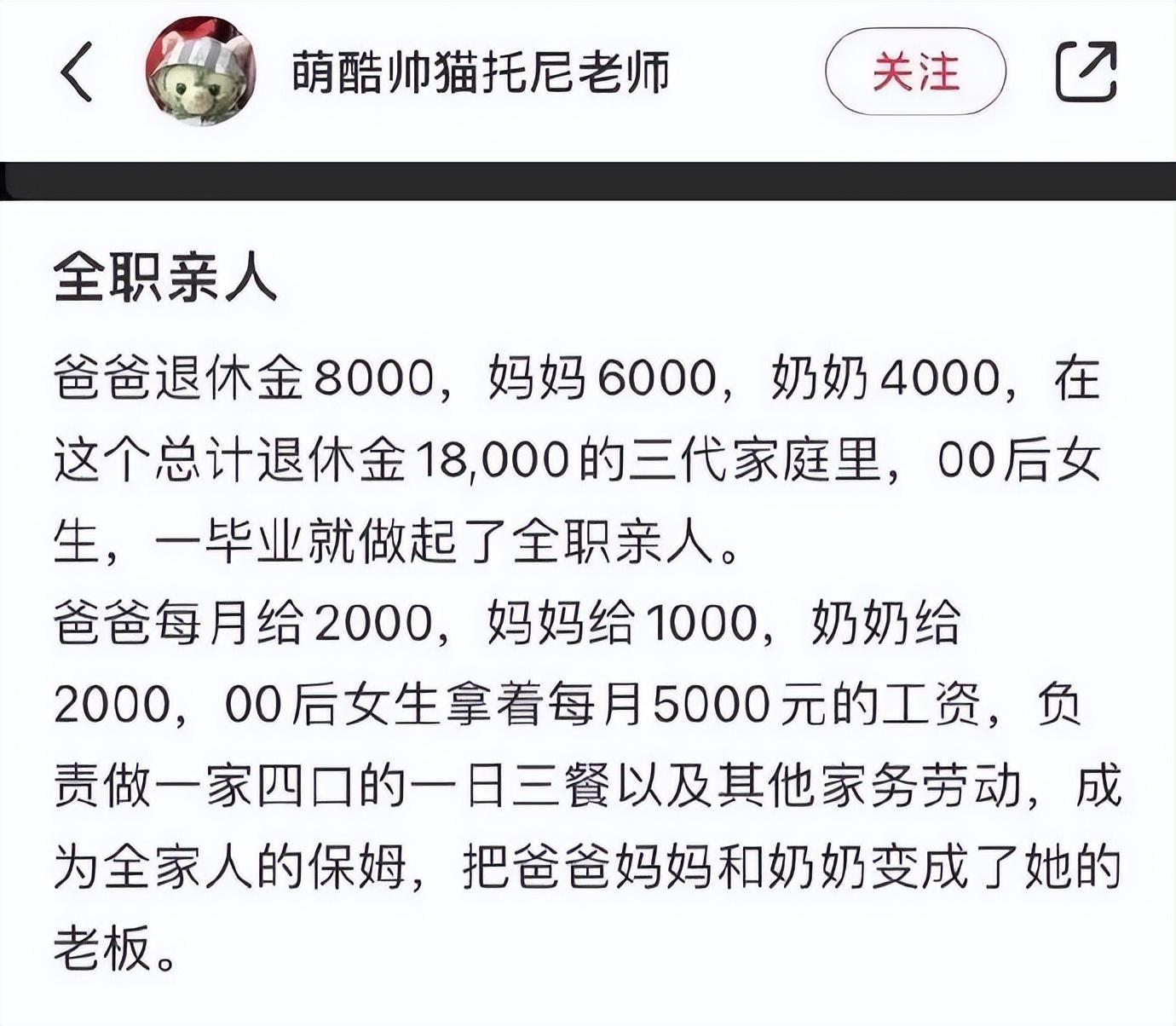

有的则另辟蹊径,当起了“全职儿女”、“全职亲人”,成为全家人的保姆,从父母或长辈那里领工资。

还有千千万万个找不到其他出路的年轻人,被困在焦虑、慌张、失望、情绪内耗之中,急迫地想去抓住一点安全感。

哪怕只是去寺庙里烧个香,向佛祖倾诉倾诉,只想让自己的内心获得一丝平静。

这届年轻人的压力实在太大了,最怕年纪轻轻,就已经读懂了鲁迅笔下的悲凉:

“考公考研二战三战的时候是孔乙己,考上了是范进,考不上的进城打工就成了祥子;

不进城的是闰土,最后疲于奔命几年攒了点钱,买了烂尾房后就成祥林嫂了。”

求佛上香,表面上看似是年轻人的选择,其实不过是时代逼迫年轻人不得不这样选择。

根本原因,还不是因为努力能够改变的东西越来越少,学历能够带来的变化越来越小吗?

上班和上进没用了,不就只能选择上香了吗?

批判年轻人上香、傲慢地鼓吹“奋斗才是年轻人的底色”,就好像对着一个四处求医却找不到有效药方的病人,拿着大喇叭在耳边问他:

“你为什么不起来跳一套广播体操呢?”

04

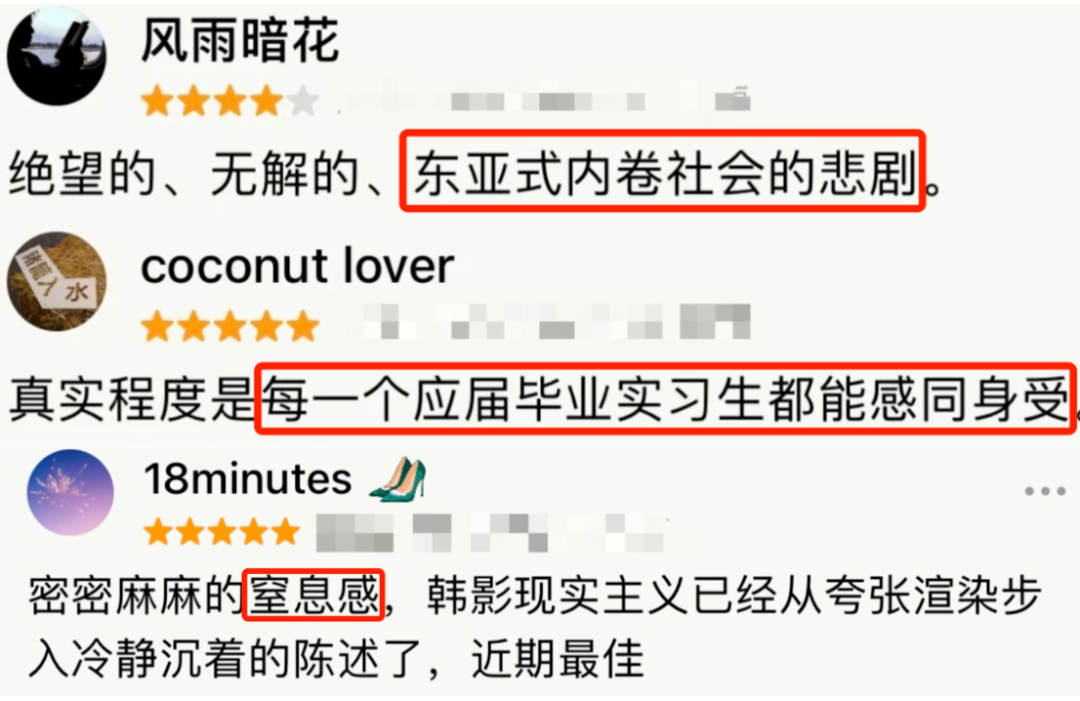

电影《下一个素熙》,就描述了这样一个绝望的、无解的、东亚式内卷社会的悲剧。

影片的真实程度,让无数应届毕业实习生和职场打工人都能感同身受。

故事的女主角素熙,是一名即将毕业的学生,性格直爽开朗,最大的爱好是跳舞。

学校安排并分配她到一家大企业实习,老师特意叮嘱她:

这是无数人削尖了脑袋都想进的地方,即使再累也不能擅自辞职不干,千万不要给学校丢脸。

然而,当素熙满怀期待地开始自己的职场生涯第一天,却被狠狠地浇了一盆凉水:

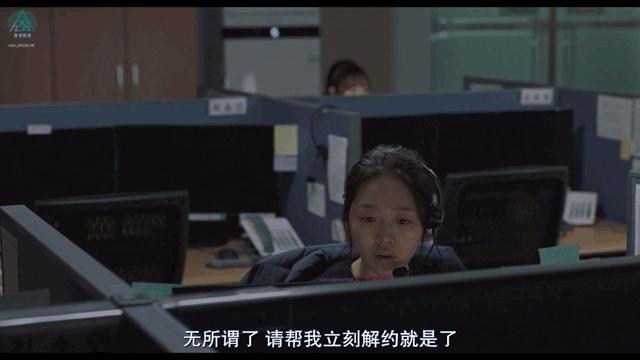

这是一份非常机械、且毫无尊严的电话客服工作。

她需要不停地接听电话,但是又不能让客户轻易解约宽带,要欺骗、误导客户继续签约。

期间,需要不断忍受着顾客难听至极的辱骂、还有恶意的性骚扰,经常需要加班到深夜。

每天都要开会、评绩效,业绩不好的员工会被当众羞辱,而且还会被克扣工资。

而作为食物链最底层的实习生,更是拿不到自己应得的奖金,公司给出的理由是:

实习生容易离职,需要延迟几个月发放。

原本负责素熙的组长,因为受不了公司的非法劳动剥削,写了封举报信,并以自杀的形式想要引起社会重视,结果却被草草结案,无人在意。

经历了这一刺激的素熙,为了不让自己持续沉浸在痛苦之中,将自己变成了一个没有感情的工作机器。

即使电话里的客户,是一位刚失去儿子,不再需要宽带的父亲,素熙依旧能面带微笑、毫无灵魂地劝他:“解约就太亏了”。

她在一天天麻木、毫无人性、看不到出路的工作中,变成了自己曾经最讨厌的模样。

当素熙靠着阉割自我而变成了业绩冠军的时候,新来的组长却成了压垮她的最后一根稻草。

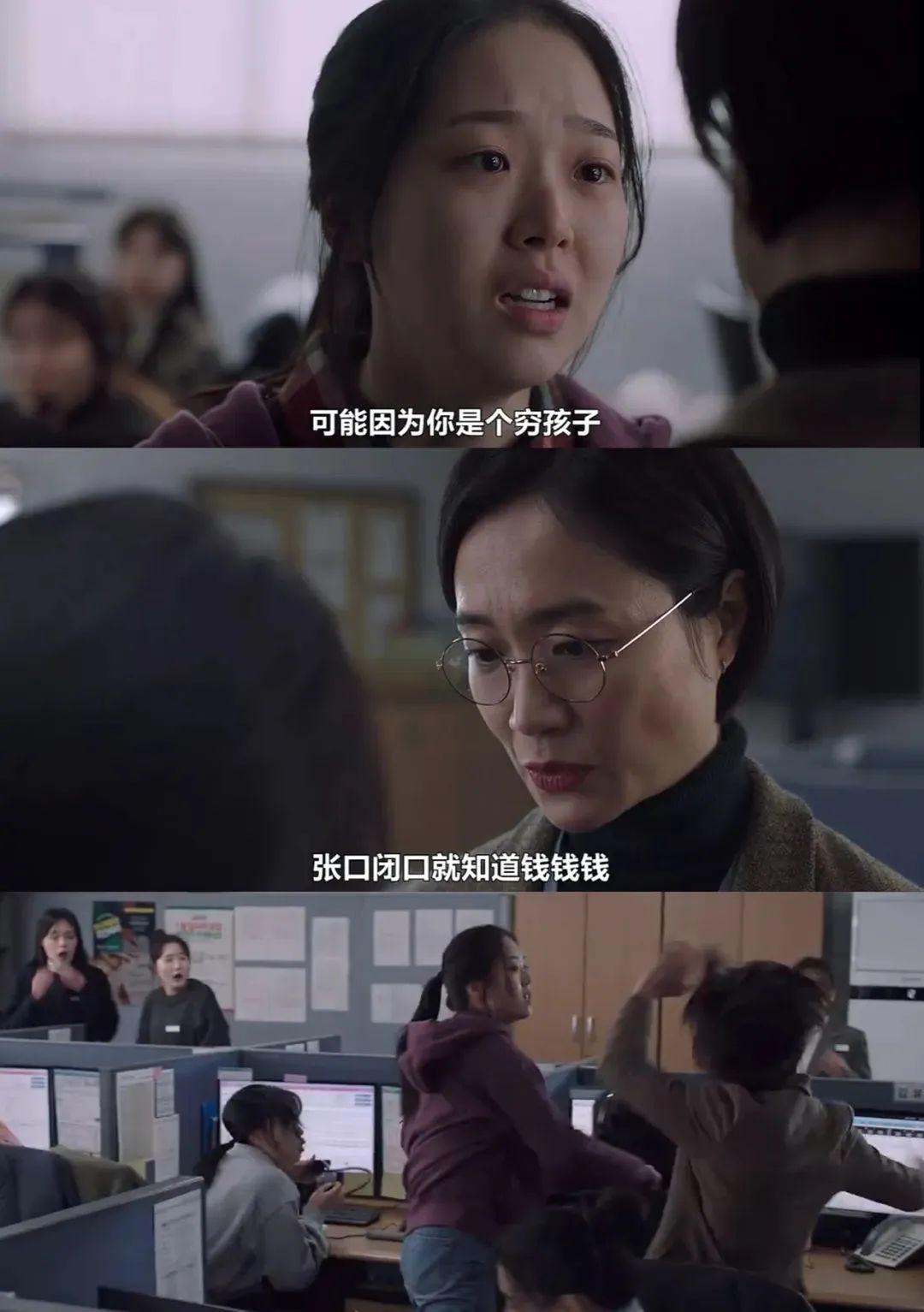

发工资的那天,她没有拿到自己应拿到的薪资,去找组长理论,组长却用言语羞辱她:

“可能因为你是个穷孩子,张口闭口就知道钱钱钱。”

素熙再也忍不了了,挥拳打了组长的脸,并因此被无薪停职3天。

这期间,素熙想要找同学们倾诉自己的遭遇,却发现几乎所有的同学,经历的都是这样被PUA、被压榨的职场生活。

素熙跟父母说想要辞职,父母却装作没听到,还在不断地诉说大公司的好处。

素熙跟老师说自己再也干不下去了,老师却没有帮她出头,反而为了学校的就业率,不断给她洗脑、道德绑架。

3天过后,素熙还是没办法说服自己继续去公司上班,但也找不到其他办法解脱。

最后,她慢慢地走向大海,和前组长一样,结束了自己的生命。

悲哀的是,所有人都不认为自己有错。公司甩锅给学校,学校甩锅给教育局,每个人都理直气壮地说,是素熙自己心理太脆弱。

然而,在影片中这种僵化、病态的社会氛围下,太多人都可能变成下一个素熙。

细思恐极。

05

对比之下,国内的年轻人,只不过是偶尔去一次幽静的寺庙,看一眼慈悲的佛祖。

在寺庙岁月静好的氛围中短暂逃离现实,忘记焦虑,自我救赎,纾解压力,真的没什么好批判的。

毕竟人生实苦,能在上香中找到一种精神寄托,让自己在看清生活的真相后依旧热爱生活,不也是一种勇气吗?

共勉。

作者:小椰子,关注我,用独特视角解读社会事件,陪你一起每天认知升级。