上校不如狗,少将满地走,国军军衔为何如此廉价?

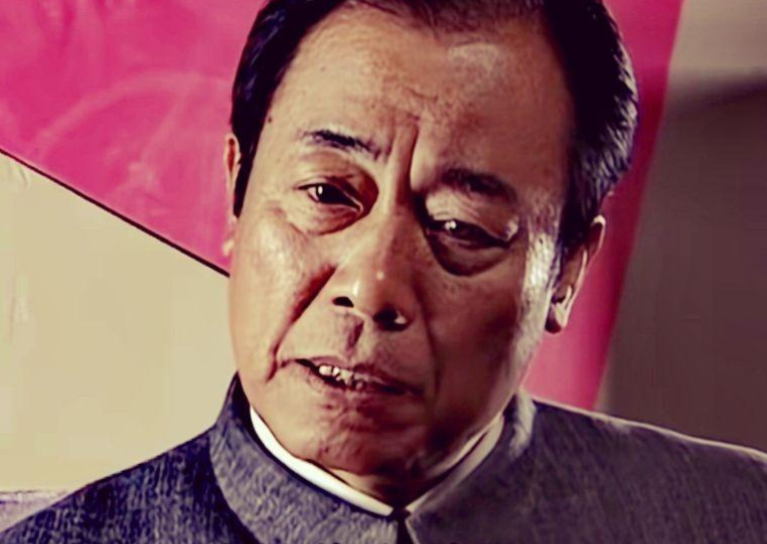

也不要过分侮辱国民革命军的军衔体系,《潜伏》中余则成主任,奉命成功抓捕季伟民,还孝敬了站长一尊东晋刘豫的镇宅之宝,对,就是那座一尺多高的玉座金佛,才换来了中校军衔,也才有机会竞争天津站副站长的位置,前提还得是吴站长向南京方面提交晋升军衔的报告,用无价之宝换来的一颗“花”,你还能说它廉价吗?

实际上,那个委员长对军衔的过度泛滥也是深恶痛绝的,在黄埔军校时期,他曾经阐述过军队等级的特性: “阶级的意思就是和上楼的扶梯一样,一层一层数下去的,要这样才有上下之分,才有统系”。

到了1933年,鉴于黄埔生的军衔晋升过快,他也曾告诫说:“阶级的升迁,实在太容易,我们军官的程度,比起日本的军官至少要差十年”!因此只要条件允许,国民革命军的军衔授予和体系整理,都还算比较正规的。

比如1935年4月开始实行的“铨叙军衔”,就是为了统一全国军队的军官衔级,同时压缩过分膨胀的将军群体,比如陈诚等93名上将,在这次铨叙中即被降为“陆军中将”,那可是头号亲信呢。

至于读者普遍感觉的“上校不如狗,少将满地走”现象,其实均发生在特定的历史时期,在这些时期,扩充实力、打赢对手、稳定军队成为蒋某人更迫切的任务,牺牲军衔体系的合理性和权威性,已然是必须的选项,所谓“两害相权取其轻”嘛。

第一个时期:北伐战争后期

从1926年7月起,只拥有八个军番号不过10万人枪的北伐军,正式打响北伐战争。而当时长江流域和北方诸省的军阀部队,杂七杂八总兵力在100万人左右,尽管北伐军的战斗力要高于北洋军,也确实消灭了不少北洋军阀主力部队,然而“归顺”和倒戈的数量其实更多。

到1927年夏季,仅仅一年多的时间里,国民革命军的作战序列,已经从八个军猛增到48个军,也就是一瞬间扩大到六倍不止,这都是大肆“招降纳叛”的结果。而招降纳叛的背后,就是拼命的封官许愿,高级军官数量于是出现井喷。

这一时期由于还未实行铨叙军衔,基本也可视为“职务军衔”体系,当上军长就可以给上将或者中将、当上师长就可以给中将或者少将,以此类推下去,将校级军官数量成倍增长,确实比较廉价有点臭大街了。

另外一个问题,是授衔主体也很泛滥,国民政府军事委员会、国民革命军总司令部、冯系、阎系、桂系乃至于后来易帜的奉系(东北军),都有权给自己的军队军官授衔,而不需要报请最高军政当局同意。

既然随便授,那肯定不值钱,如果少帅给自己的马夫封个上校,也不是不可能的,马步芳的儿子,小小年纪就是上校,24岁就当了中将军长。军队不统一、军制不统一,那么军衔系统一定乱套,于是才有了1930年的中原大战。

比如第11师中将师长陈诚,攻克济南当日即被蒋某人火线晋升为第18军“上将军长”,不用任何手续和程序,一纸电文全部搞定。

第二个时期:抗战爆发之前

军阀大混战时期,根据美国人的估算,国民革命军系统已有官兵220万人以上,其中有上将124人、中将418人、少将1240人、上校3233人、中校4707人、少校13178人、上尉39736人、中尉37554人、少尉36284人,确实是军官多如牛毛了。

因此蒋系在中原大战胜出以后,必然要着手整理混乱不堪的军衔体系,并且于1931年4月13日,颁布《陆军军官佐及士兵等级表》,开始规范国民革命军的军衔授予标准,再以后成立了直属军事委员会的“铨叙厅”,全面推行铨叙军衔体系。

这一体系是从1935年4月起逐步实施的,铨叙厅会根据军官的资历、军龄、军职、战功等多方面因素,进行综合评定后,再由军事委员会公开给所有军官重新授予“铨叙军衔”,随之配套还有相应的薪金制度,企图把军官军衔纳入“正规化”。

应该说,从1935年到1937年,国民革命军的军官数量和军衔泛滥情况,还是有一定改善的,因为军令和军制已经完成统一,军衔授予权完全归于军委会铨叙厅,再加上有意压缩高级军官的群体规模,比如规定特级上将、一级二级上将、中将加上将总数在60人左右,军衔不那么滥了。

第三个时期:抗日战争时期

然而全面抗日战争的爆发,再次打破了这个局面,原因很简单,中原大战之后的裁军,使全国军队的总数量只维持在180万人左右,而为了抵抗日本侵略,再次扩军成为必需。比如至1944年,根据军政部的统计,全国范围内实有军队员额已达650万人。

那么在军队规模的急速膨胀中,军官的任用和军衔的授予,如果再按部就班的话,显然是跟不上形势发展的,一些团长旅长,很快就被提拔为师长、军长甚至更高的职务,一个个和一次次再进行“铨叙”哪里来得及呢?

于是又恢复了职务军衔体系,也就是在军官职务晋升之后,同时任命一个相应的职务军衔,比如少将旅长、中将师长等等,而不再受“铨叙军衔”规则的限制,并且在抗战时期干脆停止了铨叙军衔的评定和晋升。

所以当时的实际情况是:两套军衔体系并存,在“陆军中将加上将衔”以下,也就是从中将到少尉,完全根据所任职务佩挂职务军衔,一个军长挂的二颗星,到底是职务军衔还是铨叙军衔,从表面上是根本看不出来的,除非查查这个人的档案。

于是在部队数量和番号急速增加的状态下,少将以下的军衔确实泛滥了,担任上校团长、副旅长、副师长、高级参谋,以及少将旅长、师长、副军长、高级参议职务的军官越来越多,还包括各类地方武装和游击武装,什么少将司令、上校支队长各种乱七八糟。

第四个时期:解放战争后期

抗战胜利以后,国民革命军不仅进行了军队的裁减,还裁撤了大批编余军官,这些军官一旦失去相应军职,等于被“打回原形”只能拥有铨叙军衔了,原来的中将军长,很可能只是个陆军上校,原来的少将师长,其实铨叙军衔只是陆军中校。

军衔一缩回去,连薪水都得执行原来的标准了,所以才有了一帮子编余高级军官“中山陵哭陵”的事件,闹得是满城风雨。然而这个现象是比较短暂的,随着解放战争的全面爆发,国民革命军的所谓裁军戞然而止,需要的军官越来越多,职务军衔该挂还是挂。

比如我们熟知的胡琏、张灵甫等黄埔四期生,他们都是在1945年才晋升的陆军少将(铨叙军衔),而黄埔六期的廖耀湘刚刚晋升陆军上校,但是他们却又都担任着军长(整编师长)的军职,所以在战争期间,根据实际需要仍然挂着中将职务军衔。

因此从1947年以后,国民革命军的军衔体系再度泛滥起来,在战场上职务军衔大行其道,铨叙军衔无人关注。不过在后方机关里,铨叙军衔仍然是主流,比如《潜伏》里面余则成晋升的中校,严格来说应该称为陆军中校军衔,否则的话,就可以先提官职,然后再晋升“中校副站长”的职务军衔了。

最乱套的是解放战争尾声阶段,为了部置所谓的游击战和拉拢地方武装,蒋政权疯狂招揽杂牌武装和土匪,同时再次进行大规模封官许愿,各种“司令”从将官到校官比比皆是,上校多如狗、少将满地走的形容虽然有些夸张,倒也是真实写照,当然,这个阶段时间很短,匪患一除也就烟消云散了。

需要说明的是,一方面,中将以上的军衔并未泛滥,包括胡宗南、汤恩伯这样的大员,在大陆期间也不过是陆军中将加上将衔,可以挂三颗星而已;另一方面,逃台之后军队确曾进行整理整编,军衔体系日趋正规,60万人的军队员额,不可能有那么多的少将和上校了。