襄樊战役在三国历史的战役中是否被低估?

确实被低估了,襄樊战役的意义不亚于官渡之战和赤壁之战。

建安二十四年是整个三国时代最精彩的一年,也是最惊心动魄的一年。

从年初的曹刘汉中大战,到年中的关羽威震华夏,再到年底的吕蒙偷袭荆州,故事跌宕起伏,让人回味无穷。可以说这一年浓缩了三家博弈最精华的部分,大概三国时代唯一能和它媲美的只有二士争功了吧。

其中襄樊战役则是这一年的重中之重,三方的激烈博弈,最终造就了三足鼎立的结局。因此这一战的重要意义怎么说也不为过。

下面就详细介绍一下建安二十四年襄樊之战的始末。字数虽长但没有废话,绝对值得一看。

一、千古遗恨隆中对

一直以来,关羽的北伐行动大多为人所诟病,认为他的失败直接导致荆州的丢失,从而使得隆中对战略彻底破产。那么究竟是不是如此呢?

在论证这个问题之前,我们先来探讨一下关羽为什么要发起北伐。

看上去原因很简单,因为隆中对已经明确表示,从荆州出兵北上是整个计划的重要一环,也是最终的钳形攻势中的右翼部队,关羽似乎就是在践行隆中对的方针。

可是问题又来了,因为隆中对对出兵的时机也是有着严格要求的,大前提有以下几个:跨有荆益、保其岩阻、西和诸戎、南抚夷越、外结好孙权、内脩政理和天下有变。

其中跨有荆益、保其岩阻、西和诸戎、内脩政理这四点基本算是做到了,外结好孙权在表面上也算是做到了。而南抚夷越和天下有变的目标则并未达成。

别说在当时,就是后来诸葛亮执政初期,南中地区都还有大规模叛乱,南抚夷越的路还很长,而天下有变也是遥遥无期。

什么叫“天下有变”呢?

这个天下指的是狭义的天下,首先肯定不包括刘备自己的地盘,如果自己内部生乱何谈外出征战?

其次这个天下应该也不包括孙权的地盘,因为在隆中对中孙权就不是假想敌。

因此“天下有变”所指肯定是曹操政权内部出现的变故。

虽然218年曹操内部发生三次动乱,但事实上威胁并不大,很快就被平定了,这些动乱级别还不够,算不上是“天下有变”。

除非曹魏内部出现巨大变故,比如曹操突然病死;又或者军事重镇发生叛乱,比如淮南三叛。

只有这种级别的变故才能算得上是“天下有变”,成为出兵北伐的绝好时机,而建安末年显然不是这种局面。

也就是说,关羽这次北伐并不符合隆中对的既定策略。

那么这难道是说关羽违背了刘备的指示,擅自发起了军事行动吗?按说这也不应该,关羽这些年一贯忠心耿耿,怎么会如此胆大妄为呢?

我认为关于他是否是自作主张,这件事并不绝对,可以说既是也不是。

说是关羽自主行为的理由很简单,因为在记述他从前负责的军事行动中,三国志原文分别用了“使”、“遣”、“令”等字眼。比如守下邳、带水军南下、以及与孙权争夺荆州三郡时,都可以确认关羽是奉命行事。

先主之袭杀徐州刺史车胄,使羽守下邳城,行太守事,而身还小沛。(三国志蜀书关张马黄赵传第六)

先主自樊将南渡江,别遣羽乘船数百艘会江陵。(三国志蜀书关张马黄赵传第六)

先主引兵五万下公安,令关羽入益阳。(三国志蜀书先主传第二)

而在记录近期刘备夺取东三郡一事的时候,三国志同样采取了这种写法。

遣刘封、孟达、李平等攻申耽於上庸。(三国志蜀书先主传第二)

可唯独关羽北伐这次却有所不同,三国志并未明确他收到了刘备的命令。

是岁,羽率众攻曹仁於樊。(三国志蜀书关张马黄赵传第六)

我认为陈寿这样描写是有一定目的的,因为刘备很可能确实没有直接下令。

但这也并不是说此事完全就是关羽擅自做主了,因为他很可能是得到了一定范围内的自主权限。

当时关羽无论权力和地位都是刘备帐下的第一人,在四个重号将军中,他是唯一的假节钺,马超张飞只是假节,黄忠则什么都没有。

另一方面,关羽作为荆州都督,也是掌握了相当大的实权的。

虽说假节钺并不代表他有绝对的自主权,但这至少可以说明刘备对他的信任,那么给予有限的自主权还是可以的。

这个有限的自主权是什么呢?我认为很可能就是授权他伺机夺取襄阳。不过也就仅此而已,继续扩大战事则是不行的。

因为按照隆中对的规划,到发起总攻的时候,一定要两路相互配合,是必须要刘备亲自下令的,而绝不能自己行动。

则命一上将将荆州之军以向宛、洛。(三国志蜀书诸葛亮传第五)

另一方面,夺取襄阳也是发动总攻的先决条件,在隆中对提出的时期,襄阳还是在刘表手里的,因此当时诸葛亮提出跨有荆益的目标里是包含着襄阳的。

想从荆州北上,襄阳非要夺下来不可,因为只有拿下襄阳才能进入南阳盆地。如果襄阳攻不下来,进攻宛城就是空谈,洛阳更是遥不可及。

所以说,没有襄阳,就不能算完整实现跨有荆益这一目标。

后世认为关羽这次北伐目的是进取中原,有相当一部分原因是他取得了大幅超出预期的战果。

但从常理来看,关羽仅凭三郡之力就想和曹操抗衡,这是不可理解的,他的初衷应该就是发动一场规模有限的战争,先拿下襄阳再说,而这是在他权限范围之内的事,只不过后来局势发展开始失控了。

也就是说,夺取襄阳是为了日后从荆州北上做的先期准备,而并不是真正的终极一战。

另一方面,刘备任命关羽为襄阳太守,或许也有让伺机攻下襄阳的意味。毕竟巴西太守张飞已经夺下了巴西郡。

而最后一点就是汉中和荆州的联系问题。在隆中对的战略规划中,汉中和南郡是两路出兵的前沿阵地,但是两路出兵如果之间没有联系的话,很容易被对手各个击破,。

夺取东三郡就是为了解决这一问题,因为从汉中往东经过东三郡就能到达南阳盆地,而只要再拿下襄阳的话,汉中和南郡的联系就被彻底打通了。

有了以上这三个原因,刘备集团对于夺取襄阳应该是比较积极的。

而刘备很可能会基于这一点,授权关羽在合适的时机进攻襄阳,至于具体作战行动则由他自行决定。只有这样才能对关羽是否是自作主张出兵一事作出合理的解释。

这也是在关羽北伐期间,刘备没有出兵进行配合的原因,因为这本身就不是对曹魏的终极之战,而是一场规模有限的局部战争,刘备自然没必要“率益州之众出于秦川”。

总之,关羽并没有违抗刘备的命令擅自挑起战端,也并没有违背隆中对的战略方针。虽然他是实际执行者,对失败应该负直接责任,但从根本来看,关羽还是尽忠职守的,大方向上没有问题,只是在具体操作上犯了错误。

既然问题最大的不是关羽,那么又是谁呢?难道是隆中对本身出了问题吗?

持有这种观点的人不在少数,其中最受质疑的就是跨有荆益这一点。

理由主要有两个,一是地理因素,荆州和益州交通不便,距离又遥远,难以相互支援;二是外交因素,因为跨有荆益和外结好孙权是相互矛盾的。

我们一点一点看,首先跨有荆益真的是在地理条件上不可行的吗?

其实并非如此,因为这是有先例的,以前曾经部分实现并且有希望完整实现这一目标的人是有的,他就是两汉之交时割据益州的公孙述。

当时公孙述手下功曹李熊献计说:首先要占据汉中,守住褒斜道,然后占据巴郡,守住长江上的捍关(今重庆奉节一带),这对应着隆中对提出的保其岩阻。

北据汉中,杜褒、斜之险;东守巴郡,拒捍关之口。(后汉书公孙述列传)

之后倘若没机会就在家种田,有机会就出去攻城略地,到时候一路杀入秦地,一路威震荆州、扬州,然后大业可成。这则类似于隆中对等到“天下有变”就双线出击的战略。

见利则出兵而略地,无利则坚守而力农。东下汉水以窥秦地,南顺江流以震荆、杨。(后汉书公孙述列传)

这应该就是诸葛亮隆中对的雏形了,也是他制定这一方案的重要参考资料,后来诸葛亮北伐期间,魏明帝曹睿在诏书中也提到诸葛亮效仿的就是李熊。

而亮怀李熊愚勇之志。(三国志魏书明帝纪第三)

而公孙述手下骑都尉荆邯也劝说他仅仅死守益州是坐以待毙,应该主动出击,一路夺取关中,一路夺取江陵,这是对之前李熊方案的一个补充,谈到了南郡的重要性,而公孙述对此也表示赞同。

令田戎据江陵,临江南之会,倚巫山之固,巫山在今夔州巫山县东也。筑垒坚守,传檄吴、楚,长沙以南必随风而靡。令延岑出汉中,定三辅,天水、陇西拱手自服。如此,海内震摇,冀有大利。(后汉书公孙述列传)

当然这个方案是非常激进的,需要倾国而出才有可能实现,不过以公孙述当时的局面,还有什么更好的选择吗?

最终公孙述在周围人的影响下没有冒这个险,而只是让手下田戎去夷陵招募老部下做了个尝试,凭这点力量自然无法夺下江陵。

三年后公孙述想通了,派了数万大军东进,一路连战连胜,连刘备拼死都拿不下的夷道都攻占了,可攻势却从此戛然而止,之后再无进展,数万大军呆在荆州西部边界地区足足三年毫无作为。

对于跨有荆益这个方案,公孙述是认可的。虽然因为他的胆怯,丧失了最后的机会,但这并不是说方案不可行。如果后来刘备能取得这个局面,又怎么会有猇亭的惨败呢?

因此跨有荆益在地理上是行得通的,也是有类似的先例的。

另外,如果关羽再夺取襄阳的话,南郡可以得到巴蜀和汉中两地的支援,绝不会是孤立无援的局面。在地理条件方面,隆中对并没有什么硬伤。

那么再看外交方面,是否保有荆州就必然会和孙权决裂呢?

我认为这个不是绝对的,双方并不是不能谈。事实上,湘水划界后的局面都不是刘备的底线,他的底线是保有南郡即可,只要这样就可以达到当年公孙述预期中的理想局面。

原因很简单,南郡是北伐的重要基地,而且是和益州直接相连的地区,而零陵郡和武陵郡却不是那么重要,只是锦上添花而已,这两个郡其实都能作为谈判的筹码。

在曹操的压力下,孙权也能认识到联盟的重要性,如果利益或者威胁没有大到一定程度,他是不会轻易抛弃联盟的。

孙权连到手的零陵郡都能吐出来,其实他也不是那么贪婪,只要刘备展现出一定的诚意,双方关系不至于会破裂,可惜刘备始终都没有这样做。

总而言之,隆中对没有什么问题,跨有荆益的方案也并不是刘备集团遭遇重大挫折的原因。

诸葛亮在天下形势还不明朗的时候就提出了这样高瞻远瞩的规划,他的见识绝对是过人的。

事实上,这些年诸葛亮基本是后勤和内政的一把手,真正随军出征的机会几乎没有,对于整个集团的对外战略方针,他应该也是说不上什么话的,因为自打入川开始,始终没有他提出建议的记载。

后来刘备执意东征孙权,诸葛亮肯定是反对的,但他却没有劝谏,因为他知道说了刘备也不会听。

在刘备去世之前,诸葛亮对军事和外交方面的发言权并不高,一切都是刘备全权决定,诸葛亮实不该为丢失荆州负责。

既然诸葛亮没问题,关羽也只有些小问题,那么有大问题的就只能是刘备了。事实上也正是如此,刘备虽然对隆中对表示赞同,但他却没有认真执行。

当年曹操南征的时候,诸葛亮建议刘备进攻襄阳拿下刘琮,这样荆州就在掌握之中了,这其实也是隆中对的第一步。可是刘备竟然因为不忍心而拒绝了。

这当然不是刘备的真心话,要知道他可是不止一次抛妻弃子的人,对妻儿尚且无情,又怎么会对外人不忍心呢?他口口声声说不忍心夺了刘琮的基业,为何又忍心夺刘璋的基业呢?

刘备真实的想法应该是他觉得襄阳城高池深,兵精粮足,而曹军转瞬即至,他怕打不下来也跑不掉。

不过他的决定并不明智,因为刘琮根本没有威望统帅部众,他的手下都叛逃跟着刘备走了。

而当初诸葛亮也明确说了刘表守不住荆州,这是上天赐给你的大好机会,刘备怎么忘了呢?

所以说只要刘备有决心,他是有可能拿下襄阳并以此为根基对抗曹操的,这个方案无论如何也值得一试,因为结果不会比后来在当阳惨败更差了,可惜他错过了这次拿下荆州的机会。

关于外结好孙权,刘备更是没有放在心上,只是想当然地认为孙权没有彻底撕破脸的决心,而215年的第二次荆州危机也没能引起他的警惕。

以当时并不明朗的外交局面,荆州方面已经不宜再主动出击了,稳守才是上策,可惜刘备却没有给关羽任何警示。

其实结好孙权才是隆中对的核心,其优先级要高于跨有荆益,这也是诸葛亮在开篇就提到的事情,但刘备对这一点始终重视程度不够。

这才是刘备集团在三大势力对荆州的争夺中率先出局的根本原因,而关羽的人生终战也注定是以悲剧收场。

二、关羽十年磨一剑

关于219年关羽北伐一事,在大家的普遍印象里,几个主要事件按照时间线的先后顺序应该是:刘备称王、关羽出兵、曹仁被围、水淹七军、吕蒙偷袭。

上述顺序看起来也比较符合正常的故事脉络,很容易被人们接受。

那么这样说来,关羽应该是主动进攻的一方,而曹仁一直在被动防御。

不过问题似乎并不这么简单。

在三国志中,关羽、刘备和曹仁的传记确实都是如此记载,没有什么问题。

是岁,羽率众攻曹仁於樊。(三国志蜀书关张马黄赵传第六)

时关羽攻曹公将曹仁,禽于禁於樊。(三国志蜀书先主传第二)

关羽攻樊。(三国志魏书诸夏侯曹传第九)

不过在其他记录中却出现了截然相反的内容,比如曹操、庞德和于禁的传记都说是曹仁率先发起了进攻。

初,曹仁讨关羽,屯樊城。(三国志魏书武帝纪第一)

遂南屯樊,讨关羽。(三国志魏书二李臧文吕许典二庞阎传第十八)

建安二十四年,太祖在长安,使曹仁讨关羽於樊。(三国志魏书张乐于张徐传第十七)

这究竟是怎么回事呢,难道陈寿的记录也会互相矛盾吗?现在就让我们来分析一下其中的缘由。

首先刘备称汉中王后下令关羽出兵,这一观点就值得商榷。

其实我们在前文中就已经论证过了,刘备应该是给了关羽一定范围内的权限,具体作战安排可以由他自行决定。

而本文就从具体的时间线这一角度对此进行一下佐证。

从时间来看,刘备称王明确记载是在七月份,而于禁发兵也是在七月份,这就很能说明问题了。

秋七月庚子,刘备自称汉中王。(后汉书献帝纪)

秋七月,以夫人卞氏为王后。遣于禁助曹仁击关羽。(三国志魏书武帝纪第一)

首先曹仁肯定是情况危急才会请求援助的,从前线樊城到长安一共一千多里,就算信使快马加鞭也得跑上几天,再加上于禁的七军集结也需要花一些时间,因此从曹仁告急到于禁出兵怎么也得十几天的时间。

另一方面,从江陵到樊城前线也超过五百里,因此关羽行军也要十几天的时间。

这样一来,关羽出兵的时间和于禁出兵的时间最少要相差一个月左右,假如是刘备称王后再下令关羽发兵北上的话,在时间上是有点说不通的,毕竟刘备的信使从汉中赶到关羽所在的南郡同样要花时间,所以两人出兵的时间不太可能都发生在七月份。

现在结论已经很明显了,关羽出兵的时间不会晚于七月份刘备称王,或许关羽在七月份才赶到襄樊,那时两军才开始接触,但他出兵的时间肯定会更早一些。

那么接下来我们再看看曹仁在这期间的一系列动向。

其实曹仁发起的进攻不止一次,早在218年他就打算主动进攻,只不过军队在樊城集结期间,宛城发生了侯音之乱,因此进攻计划被迫取消,曹仁也班师回去平乱了,因此这次胎死腹中的进攻计划就不计算在内了。

之后曹仁和庞德平定了叛乱,二人再次出兵南下,这是曹仁发起的第二次进攻。

这次攻势是在曹操的授意下发动的,关于具体时间,因为曹操是在长安下令的,所以肯定是在五月份他从汉中返回之后。

现在关羽出兵的时间已经确认是在七月份之前,而曹仁则是在五月份之后。虽然范围已经很小了,但还是难以判定谁更早,这个时候温恢的传记又提供了一些线索。

219年孙权又在东线合肥发动了进攻,位于前线的时任扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说:“合肥这边没什么可担心的,但是荆州曹仁那边很危险,关羽咄咄逼人,恐怕一不小心就要吃大亏。”

恢谓兖州刺史裴潜曰:"此间虽有贼,不足忧,而畏征南方有变。今水生而子孝县军,无有远备。关羽骁锐,乘利而进,必将为患。"(三国志魏书刘司马梁张温贾传第十五)

首先看看孙权为什么会在这个时候进攻合肥。我认为他肯定不是在策应关羽,反而是在麻痹关羽,原因有二。

第一,孙权之前已经跟曹操结盟修好了,为的就是缓解东线的压力,同时准备在荆州方向做文章。

况且当初区区七千人驻守的合肥都拿不下,如今居巢有夏侯惇的十万大军坐镇,这样的形势根本由不得孙权动什么心思。

第二,如果孙权是真心攻打合肥,为什么这则记录只出现在温恢的传记中呢?无论孙权还是曹操的传记都只字未提,这场战争的胜负也不得而知,简直就是谜一样的战争。

而且孙权其他的北伐都被记录在他自己的本传中,偏偏这次没有,这确实不寻常。

因此唯一的解释就是这是曹操和孙权之间一次默契的配合。孙权传记不提是因为为传主讳,而曹操传记不提则是因为这军事游行一般的进攻根本不值一提。

这也是温恢敢说孙权这次进攻不足为虑的底气之所在,他肯定是知道内幕的。

那么为何温恢又认为曹仁处境很危险呢?

我们先来看看温恢所说的“曹仁县军”是什么意思。“县”是“悬”的通假字,所谓“县军”也就是“悬军”,指的是孤军深入险境。

这下问题又来了,我们注意到,在所有关于曹仁主动进攻的记录里,他都是到樊城后就止步不前了,又怎么会成为陷入敌阵的孤军呢?

这一点我认为要配合前文进行理解,是因为水生才导致曹仁所部成为“县军”。

所谓水生就是水位上涨,一般发生在春季,俗称春涨。之前居巢之战孙权劝说曹操撤兵时就提到:“春水方生,公宜速去。”

真正让曹仁陷入险境的就是涨水,因为关羽拥有一支强大的水军,到时候沔水水位上涨,樊城自然会被重重包围,而增援部队也过不去,后来果如温恢所言。

这么一来,关羽出兵的时间就比较清楚了,他大概率是在219年春季出兵的,在四月之前,要早于曹仁。因此率先发动进攻的就是关羽无疑。

曹仁的一系列动作也印证了这种判断。当时曹仁到了樊城之后就一动不动,如果真的是他打算进攻仍待在南郡的关羽的话,为什么缩在樊城不出来呢?

不过曹仁的真实目的也并非是防备关羽可能发动的北伐。

这一点可以从三国志的措辞中看出一二,因为在三条史料中,都明确提到曹仁是去“讨”关羽,如果他只是为了防备的话,就不应该写成“屯樊讨羽”,而是应该写成“屯樊拒羽”才比较合理。

这样的话也就只剩下最后一种可能了,那就是曹仁“讨”的是北上途中的关羽,也是即将到达樊城的关羽。

曹仁在到达樊城后深感自己实力不足,难以在野战中占到便宜,因此放弃了主动进攻的计划,打算死守樊城。

其实关羽选在219年春天北伐还有一个原因,那就是为了呼应在宛城发动叛乱的侯音,毕竟侯音是关羽早就联络好的内应。

侯音是在218年冬天十月造反的,可是冬天水浅,对于拥有水军优势的一方并不有利,后来石亭之战时期司马懿就是以这个理由才没有参战,因此关羽选择继续等待战机。

到了219年春天开始涨水,他这才正式发兵北上。

至于具体时间,我认为还是一月份可能性最大,毕竟兵贵神速,关羽没有继续拖延的道理。而且这个时间节点正是夏侯渊战死,汉中战场局势一片大好的时候,此时进兵曹操必然首尾不能相顾。

不得不说,关羽这个时机选择还是非常不错的,如果侯音能在宛城拖住曹仁的话,他就有机会打破襄阳防线了。

可惜的是,关羽高估了侯音的智商,此人轻易中了南阳功曹宗子卿之计,没能撑到关羽到来,在219年正月他刚刚出兵的时候就被曹仁消灭了,关羽这次里应外合的作战计划也因此功败垂成。

不过之后又出现了一个问题,曹操是在五月份才下令曹仁前往樊城迎战关羽的,难道他就不怕从一月份开始的这三四个月里,防守空虚的襄阳和樊城被关羽拿下吗?

其实关羽也并非不想快点进攻,只不过当时又出了个意外,这一期间,文聘一直在沿着沔水对关羽进行骚扰,拖住了他前进的脚步,这也给了曹仁喘息的机会。

在曹孙刘三家三分荆州后,不仅是南郡被一分为二,孙权占据的江夏郡也不是全部,其中魏属江夏就由大将文聘驻守。

之前乐进还在荆州时,文聘曾经和他协力击退过关羽的进犯,后来乐进被调到合肥去了,而曹仁又被压缩在樊城不敢出来,所以这次只能靠他自己了。

不过文聘兵力始终有限,再加上他还得防备孙权从江夏南部的威胁,因此肯定没有太多的机动兵力。

而关羽的机动兵力是在三万人以上的,硬碰硬的话,文聘绝对讨不了好,因此他采取的是袭扰战术。

在关羽北上期间,文聘从江夏北部的驻地石阳频频出击,从侧翼方向对关羽进行袭击。

在湖北省荆门市以东数十里靠近汉江畔的地方,有一个渡口叫做汉津,当年刘备被曹操追杀的时候就曾在这里与关羽的水军会合,之后渡过沔水向东逃往夏口。

关羽在都督荆州期间,为了准备北伐,在汉津北面不远处修建了一座小城名叫荆城(今湖北省钟祥市石牌镇),作为以后出兵攻打襄阳的前沿基地,这一次文聘的目标就对准了这里。

最终被文聘抓住了机会,他偷袭了关羽补给线,在汉津渡口袭击了他的辎重部队,又在荆城烧毁了部分船只,给关羽造成了一定麻烦。

又攻羽辎重於汉津,烧其船於荆城。(三国志魏书二李臧文吕许典二庞阎传第十八)

当然文聘的动作也就仅限于这样小打小闹,因此他只能稍微延迟一下关羽的脚步而已。

到了夏末时分,关羽终于摆脱了文聘的袭扰,大军顺利抵达襄、樊一线。

望着烟波浩淼的江面,关羽不禁思绪万千。

当年在荆州初步站住脚跟还是建安十四年的事,时光如白驹过隙,一晃十年过去了,他也已经垂垂老矣。

或许这就是人生终战了吧!

这些年关羽一刻也不曾懈怠,他始终秣马厉兵,积蓄钱粮,整顿士卒,为的就是今天这一战。

十年磨一剑,此时关羽手下已经拥有了一支规模多达三万人以上,而且战斗力强悍的水陆两栖部队。

可以说,在沔水沿线作战,他就是无敌的存在。

关羽端坐在巨大的楼船上,面前巍峨的坚城虽然令人望而生畏,但他的胸中却燃起了熊熊的斗志。

建安二十四年秋,这个三国历史上最精彩的一年,即将迎来高潮。

三、水陆并进围襄樊

219年夏秋之交,关羽水陆大军抵达襄阳、樊城前线,将两座城池重重包围。

曹仁作为前线最高指挥官,此时日子是相当不好过,只能龟缩在城里固守待援,因为他手里只有几千兵马。

关羽来了至少三万人,可曹仁作为战区统帅,为何只有这么一点军队呢?

原来是因为曹仁迫于形势,不得不分兵,这才导致了兵力不足。

首先,曹仁驻扎在沔水北岸的樊城,但驻守在沔水南岸襄阳的吕常那里肯定也得分配一部分兵马。

其次,虽然侯音之乱被扫平,但难保南阳不会再出什么动乱,因此宛城也要留一部分军队防守。

除此之外,和曹仁一起来樊城的庞德并没有在城里驻扎,曹仁让他在城北十里处安营,避免所有兵力都被关羽围在城里。

当然,之前曹操集结重兵在汉中和刘备争锋,也难保不会抽调一部分南阳的兵马。

也就是说,曹仁在本来兵力就不甚充裕的情况下,将手下的军队又分成了四个部分,或许他的总兵力不比关羽少太多,但是由于兵力非常分散,因此在局部战场上陷入了劣势。

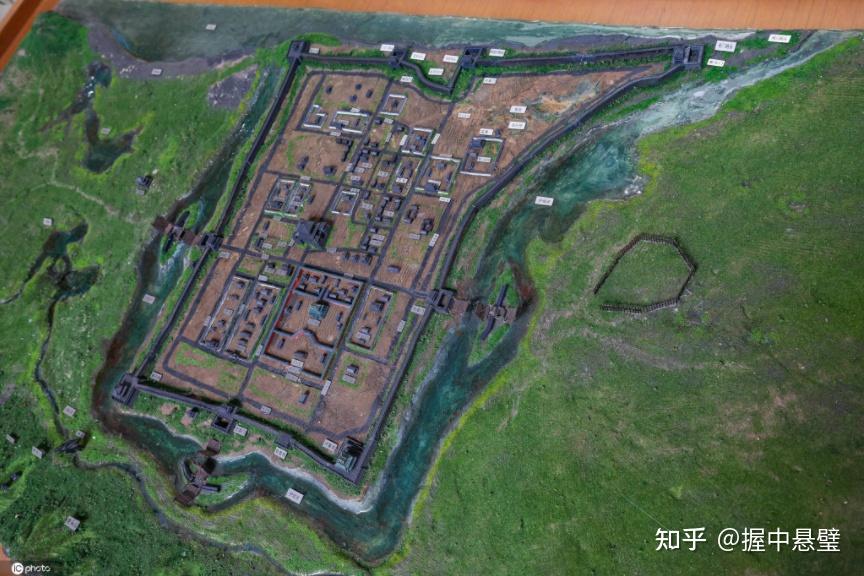

不过尽管如此,关羽要想一鼓作气拿下襄阳和樊城也并非易事,从古至今襄阳和樊城的防线都是一道难以轻松跨越的障碍。

我们首先来介绍一下襄阳。

一般来说,带有“阴”或者“阳”字的地名,其得名大多都与山和水有关,命名规则基本遵照“山南水北为阳,山北水南为阴”。

那这么看来,襄阳附近就应该有襄山或者襄水才是。

不过襄阳以北就是沔水了,并没有什么山脉,襄阳周围的山脉全都集中在西南部,因此襄阳和襄山没什么关系。

那么难道是说襄阳以南有一条襄水吗?

这种看法是比较普遍的,最早持这一观点的是东汉末年泰山太守应劭。

襄阳,莽曰相阳。应劭曰:在襄水之阳。(汉书地理志,颜师古注)

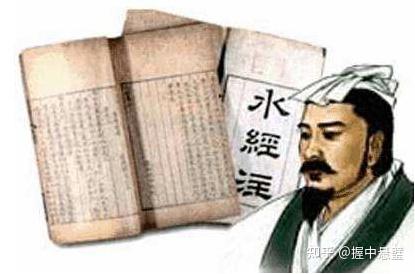

而水经注也沿袭了这一说法,并且做了更详细的说明。

按照水经注的描述,檀溪水发源于襄阳南面的柳子山(今扁山),之后河流一分为二,主河道向北注入沔水,也就是传说中刘备乘的卢马一跃而过的那条河;另一条河流向东南方,就是今天襄阳市以南的南渠,郦道元认为它就是襄水。

不过这种说法也有些问题,因为以河流命名地名时,基本都是以天然河道为依据,几乎没有以人工沟渠来命名的。

而南渠从名字就可以看出是人工修建的,目的大概是作为襄阳护城河的水源。

另一方面,襄阳附近明明有更明显的地标,也就是沔水,如果以河流命名的话,按理说襄阳应该被称为沔阴才更加合理。

所以说以南渠为襄水恐怕有强行附会之嫌。

于是也就有了第三种解释,即襄阳的襄乃是大水弥漫的意思,指的就是襄阳一带经常洪水泛滥,此时大水漫山,周围变为一片泽国。

当帝尧之时,鸿水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧。(史记夏本纪)

这样说并不是空穴来风,因为仅仅在东汉和三国期间,汉水流域有记载的大规模洪灾就有十七次之多。

至于阳字,应该只是取一个好听的名字而已。比如一个姓氏不明叫做“瓒”的研究汉书的学者就认为青州东莱郡的昌阳就是如此得名的,而附近并没有昌水这条河。

臣瓒曰:从东莱至博昌,经历宿水,不得至也。取其嘉名耳。(汉书地理志,颜师古注)

在荆州这样的地方也不少,比如义阳、当阳,都很难找到与其相关的山水,因此很有可能就是这种情况。

这里我们费了不少笔墨专门分析襄阳得名的由来,就是为了说明当地的水文气象情况,在一个河流众多且容易爆发洪灾的地方交战,水军必不可少。

此外,襄阳附近的地形也突显了水军的重要性,因为它拥有一个水陆兼备的防御体系。

沔水在流经襄阳一带时,拐了一个“几”字形的大弯,这就为襄阳形成了天然屏障,可以说是襄阳城的第一道护城河。

当进攻方从东南侧突破了沔水这第一道护城河成功登陆后,他们会遇到另一个问题,那就是平地面积较小,大军难以展开。至于襄阳城西面则更加狭窄。

此外,在襄阳城高大城墙的外围,还有着第二道人工修建的护城河,平均宽度达两百米左右,因此如果没有水军的话,根本连襄阳城的边都摸不到。

另一方面,矗立在襄阳城西南部的岘山又杜绝了大军从该方向进攻襄阳的可能。

总而言之,襄阳城就是一个三面环水,两面环山的难攻不落的军事要塞,取得水军优势是攻陷它的必要条件,不过即使能做到这一点,也仍需大费周章。

再看江北樊城,其险要程度比起襄阳就要差得远了,因为它是一座修建在平原上的城池,周围无险可守。

在民间有一句俗语,叫做:“铁打的襄阳,纸糊的樊城。”虽然这句话最早出自哪里无法考证,但用它来形容襄阳和樊城两座城池在地理条件上的差异再合适不过了。

那么既然樊城的地理位置并不理想,也更容易被攻占,为何要修建它呢?

原来这两座城池并非是各自为战,而是一整套的防御体系,可以相互支援。

在南宋末期,襄阳和樊城的防御体系足足抵挡了蒙古大军六年之久。

当时,宋军在汉水江底钉入巨大的木桩并用铁索相连,最上面则铺上木板,修建了一座汉水浮桥,两座城池可以随时互相支援。

在这样的形势下,拥有水军优势的宋军可以完全封锁住汉江,将蒙古军队死死钉在这里从而无法继续南下。

后来蒙军大将阿术和刘整训练了强大的水军,这才夺下制江权,之后摧毁浮桥,最终将孤立无援的樊城攻陷。

由此可见,攻破襄、樊防御体系的关键在于打破二城之间的联系,而这个联系的重点就是制江权。

水师强大的话,襄、樊二城并肩作战,固若金汤;而倘若水师疲软,则迟早被各个击破。

曹仁虽然没有浮桥,但如果他像后来的宋军一样有一支可堪一战的水师也可以,可惜他并不具备,相反关羽的水师却比他强大得多。

这对于曹仁就非常不利了,关羽的舰队在沔水上通行无阻,襄阳和樊城只能被迫各自为战。

如今制江权掌握在进攻一方的手里,关羽已经取得了类似后来蒙古军队的优势。

虽然襄阳依旧难攻,但是樊城就不一样了,在关羽的水师切断了二城之间的联系后,樊城已经彻底成为了一座孤城,迟早要失陷。

既然如此,为什么曹仁选择驻守在危如累卵的樊城而不是相对更安全的襄阳呢?

因为这恰恰是最有可能挡住关羽攻势的方法。

襄阳和樊城是一个整体,樊城丢了襄阳迟早也守不住,因此樊城必须由曹仁这个最高统帅亲自坐镇才行,要是换了别人,城池丢得更快,而只有坚持更长的时间才能等来援军,从而化险为夷。

如果他去了襄阳,等到樊城失陷,全军都会被围在沔水南岸,既无法撤退,又等不到支援,那才真的是彻底绝望。

曹仁呆在樊城也能给自己留一条后路,就算他在援兵到达之前就撑不住了,至少还可以撤军北上保存有生力量,就跟当初放弃江陵一样。

最终和曹仁预料的一样,关羽的作战部署正是围襄阳攻樊城。柿子要捡软的捏,如果能打下樊城,不管曹仁是逃跑还是战死,这一消息都会大大震撼襄阳守军,届时襄阳不战而降也大有可能。

虽然曹仁面对如此逆境非常小心谨慎,但他手下的庞德却很想会会关羽,不光是因为他对自己的实力有信心,更重要的是他要为自己正名。

当年马超投奔刘备的时候,庞德没有跟随而是留在汉中,后来随张鲁投降曹操。

不过他的一个从兄庞柔却跟马超一起去了益州,因此目前庞德的处境有点尴尬,樊城的诸将都对他不怎么信任,尤其他还是领兵大将,一旦生出乱子就难以收拾了。

毕竟这是有先例的,当初金旋在归降刘备后,他的儿子金祎就勾结关羽造反了。

在这种情况下,庞德需要用实际行动证明自己的忠诚,因此他主动请缨出城交战,并表示和关羽不是你死就是我亡。

结果庞德还真不是夸海口,此人确实是一员虎将,在交战中他一箭射中了关羽的额头,估计是被头盔挡住了,否则这一击肯定是致命的。

这下庞德一战成名,敌军对其十分忌惮,由于庞德经常乘白马,因此称呼他为白马将军。

如果庞德没有和关羽真刀真枪地大战一场的话,或许曹仁还不敢让他单独领兵,但是此战过后曹仁就对他彻底放心了。

于是曹仁分给庞德一部分兵马,让他在城北十里扎营,和樊城形成掎角之势,这样在关羽攻城的时候就可以进行袭扰,以延缓关羽的节奏。庞德自然是欣然领命。

不过庞德想不到的是,正因为他如此拼命,如此立功心切,反而在阴差阳错之下葬送了自己。如果他就呆在樊城防守的话,想必大概率可保无虞吧,不得不说真是世事无常。

曹仁和庞德兵力加起来应该也有上万左右,而且曹仁也是一位能征善战的名将,所以虽然关羽兵力优势很大,但一时也没有取得进展。

虽然樊城被攻破是早晚的事,但也得需要时间。后来蒙古大军在破坏汉水浮桥后,孤立无援的樊城依旧坚持了两个月左右。不过恐怕关羽已经没这么多时间了。

他心里清楚,曹操在放弃汉中后,已经腾出了兵力,所以一定会在第一时间发兵支援襄阳。

按照路程来看,援军大概会在一个月左右之后赶到,如果在此之前不能攻下樊城,恐怕这次准备已久的北伐行动就要功败垂成了,此时他除了加大攻击力度没有其他办法。

就在关羽焦躁不安之时,军中来了一个人。

他是刘备派出的使者费诗,特此前来传令,拜关羽为前将军,授假节钺。

可关羽此时根本没有高兴的心情,这时他又听说之前声名不著的黄忠被封为和他平级的后将军,结果关羽更是坐不住了。

自己这边毫无进展,本来就憋着一口气,现在可好,风头全被抢走了。

再说了,高傲的关羽连马超都看不上,何况是黄忠?于是他怒而抗命。

见关羽不肯受命,费诗劝说道:“黄汉升虽然是因功受封,但若是论及和大王的亲疏程度,那远远不能与您相比,所以您又何必计较这些呢?我就是个传旨的,您不接受我回去就是,但恐怕您将来要后悔。”

费诗一番话有理有据,关羽也立刻醒悟过来,接受了任命,不过他此时的压力也更大了。

回想这十年来精心准备,操练水师,为的就是这一次,绝不可轻言放弃。

不过冥冥之中自有天意,心血不会白费,很快这些努力将开花结果。

所谓自助者天助之,机会永远只会留给有准备的人。

两军交锋,未雨绸缪者胜,临渴掘井者败。

灾难对于没有准备的人来说是灾难。

但对于早有准备的人却是机遇。

建安二十四年秋,大霖雨。

四、威震华夏破七军

面对襄、樊前线的紧张局势,在千里之外的长安,曹操第一时间做出了应对。不过第一个被派上去的却不是于禁,而是之前在汉中立下大功的徐晃。

但是当时徐晃走得急,也没带多少军队,所以没有支援前线的能力,只能在后方的宛城稳定局面。毕竟宛城刚刚经历过一场大乱,而曹仁又不在,确实需要一位大将来坐镇。

很快,曹操从汉中带回来的军队就整编完成了,他从中选出精兵三万人,编为七军,准备作为援军投入襄、樊前线。

之前夏侯渊有五万人,曹操自己也带去汉中不少军队,应该总数要有十万人左右。

不过随着夏侯渊兵败身死,曹军应该遭受了一些损失,再加上由于汉中前线缺粮曹军多有逃亡,这个数字就又要打一些折扣了。

另外关中也要留下一定兵力防守,毕竟不知刘备何时会从汉中杀出来。因此派出三万援军已经不算少了。

至于主帅的人选,说实话此时曹操并没有太多选择。

身边的人里,宗室一代成员中夏侯渊已死,而曹洪又不太争气。

至于宗室二代成员,曹真曹休虽然也不错,但他们经验尚浅,威望也略有不足,派他们去还是太冒险了,毕竟对于关羽的能力,曹操是亲眼见识过的。

那么剩下的人选就基本只有两个了,也就是于禁和张郃。不过这两个人相比,无论官职、地位还是信任度,于禁都有明显优势,因此他也是最合适的人选。

219年7月份,于禁的三万大军正式开赴前线。此时他已经是左将军、假节钺,哪怕是其他宗室将领都没有这份殊荣。

只不过志得意满的于禁却想不到,短短一个月后他就将兵败被擒,落下终生的耻辱。

众所周知,于禁的悲剧是因为水,若非如此,恐怕关羽没有能力在常规作战中吃掉这支和他体量相当的的部队。那么于禁又是如何为水所败的呢?

在这里,我们首先来谈谈古代的“以水代兵”是怎么回事。

中国人是个擅长治水的民族,因此对于“以水代兵”一事自然是信手拈来。

自春战国时期就有白起水灌鄢城和王贲水淹大梁的战例,可见水攻自古以来就是战争的一个重要组成部分。

不过在大名鼎鼎的孙子兵法中,只有火攻单独成篇,而有关水攻的内容却只有寥寥几句,这又是为什么呢?

这当然不是孙子不懂水攻,在孙子兵法行军篇的一开头,他就对在江河湖泊周边行军作战的要点做了介绍,目的就是为了讲解如何防范敌军的水攻。

另外,孙子还特意说明当上游暴雨时,若看到水沫漂来,就不要渡河,应等水势稳定之后再行动。这说明他对水文气象也有相当深入的了解。

上雨,水沫至,欲涉者,待其定也。(孙子兵法行军第九)

在实际经验方面,孙子经历了伐楚之役,亲身参与了吴军水淹楚国纪南城和郢都的军事行动,因此他对水攻是很在行的,只不过对于水攻的具体方法,孙子却选择了刻意回避。

孙子对战争有着深刻的感悟,在目睹了楚国被淹城池的惨状后,他清楚地了解了水攻的巨大威力以及带来的严重危害。

昭王十年,吴通漳水,灌纪南,入赤湖,进灌郢城,遂破楚。(太平寰宇记)

在孙子的军事思想中,通过各种手段不战而屈人之兵才是上策,而攻城略地必然伤敌一千自损八百,乃是最下之策。

俗话说“水火无情”,但水攻和火攻是有着本质区别的。

火焰的传递需要燃烧物作为媒介,所以火攻尚可控制在一定范围内,而水攻则难以用人力进行约束,必将酿成巨大的灾难。

比如文夕大火,按死亡人数最多的说法应该在三万人以内。而同为抗日战争三大惨案的花园口决堤,死亡人数竟多达九十万左右,差了数十倍之多。

虽然这并非水攻而是国民党反动派自行酿造的悲剧,但也足以说明水的威力远大于火。

也正是因为如此,孙子只对进行火攻的方法和细节做了详细论述,但对于水攻的具体方法则讳莫如深。

后来亲自实施过水攻的智伯瑶在面对晋阳人易子而食的惨剧后也发出了:“吾乃今知水可以亡人国也”的感慨。只有亲身经历过才会知道那是多么可怕。

我们中国一贯有着以人为本的思想,即使通过水攻取胜,但得到的却是千里赤地而无一生民,那又有什么意义呢?

而关于孙子所说的“水可以绝,不可以夺”,前半句指水可以阻绝敌军这一点没有问题,而后半句或许并非是说通过水攻不能夺取敌军辎重,而是指不可以人为改变天然河道用作军事目的之意。

只有这样理解才能与孙子在火攻篇结尾处所阐述的发动战争要谨慎这一主旨相呼应。

总之,孙子提倡的是充分利用天然水体辅助作战,而反对为了取胜而人为制造灾难。也就是要借助自然而非改造自然。

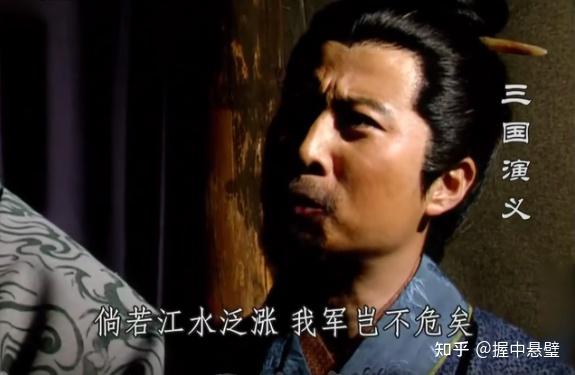

现在我们说回水淹七军,这一次的大水并非如三国演义描述的那样是关羽人为制造的,而是一场自然灾难。

关羽通过对沔水流域水文气象的深入观察总结出相关经验,并进行了预防性的部署,最后借助大自然的力量取得全胜,这一点与孙子兵法的思想完全吻合,这是实力的体现,而绝非只是运气好。

很快,于禁的三万大军赶赴樊城外围,与庞德合兵一处。

之前曹仁让庞德于樊城北十里驻军,虽然从作战角度来看问题不大,但从地形角度来看却是个败笔。

杜牧在给孙子兵法作注解时提到:水往低处流,不可在低洼地区驻军。

水流就下,不可于卑下处军也。(杜牧注孙子兵法)

汉江流域的汛期为秋季,每年都有水患的风险,只不过严重程度不同而已。

早在二十多年前的197年九月,沔水流域就曾发生过一次特大洪灾,虽然曹刘双方的将领当时在中原作战,没有亲身经历此事,但想必有所耳闻。现在他们在荆州地区领兵,对此理应重视起来,不过曹仁却没有。

献帝建安二年九月,汉水流,害民人。(后汉书五行志)

对于这一点,关羽早就未雨绸缪准备了大船。而曹仁在十年前就有驻守荆州的经历,对当地水文气象了解程度却如此之少,实属不该。

而于禁到来后,可能觉得如此安排不太妥当,因此转移了阵地。

转移阵地本来是没错的,按当时的形势,他应该全军北撤,前往樊城以北三十里以外,一方面远离大河降低了危险性,另外这样也和樊城的距离不会过远,路程在一天之内,可以方便支援。

可惜于禁做了一个错误的选择。他不仅没有往北走,反而向南进了城。

沔水又径平鲁城南。城,鲁宗之所筑也,故城得厥名矣。东对樊城。城周四里,南半沦水,建安中关羽围于禁于此城,会沔水泛溢三丈有余,城陷,禁降。(水经注)

可能有些读者会产生疑虑,因为按照传统印象,于禁和庞德应该是在低洼的平地被淹,然后登高避水,最后走投无路被擒。

比如资治通鉴就持有这种看法,司马光认为于禁和庞德的驻军位置始终是樊城以北。

仁使左将军于禁、立义将军庞德等屯樊北。(资治通鉴汉纪第六十)

但我认为资治通鉴的记载应该是把三国志中曹仁、于禁和庞德三人的传记综合起来的,这个结论有一定推测的成分,不见得完全属实,因为以当时的史料,并不能证明曹仁可以节制于禁。

此外,于禁登高避水和入城也并不矛盾,因为登上城墙避水也算是登高。而且庞德登上堤坝避水是有明确记载的,而堤坝只能是江边才有。

德与诸将避水上堤。(三国志魏书二李臧文吕许典二庞阎传第十八)

另一方面,于禁这三万人马是几乎全部被关羽俘虏了的,如果他们在低洼地带遭遇大水,怎么可能毫发无损呢?

由此可见,于禁将兵马转移到城中应该是确实可信的。

可是问题又来了,水经注的记载有些模棱两可,于禁进入的到底是西面的平鲁城还是东面的樊城呢?

首先樊城是不可能的。根据三国志的记载,樊城从始至终都未被攻破,这是非常明确的,郦道元不可能犯这么低级的错误。

这么看来,于禁进入的应该是平鲁城了。

不过还是有些问题,因为平鲁城是东晋鲁宗之修建,在汉末时期应该还没有这座城呢。

关于这一点,我推测于禁当时驻扎的是沔水北、樊城西的某个不知名的小城。平鲁城应该不是鲁宗之新修的,而是在这座小城的遗址上扩建的新城,因为此城在219年被大水破坏了。此外刚刚建成时这座城很可能也不叫平鲁城。

根据清代史学家全祖望的考证,他认为此城如果以修建者的名字来命名的话,不该叫作平鲁城,因为岂有自己平定自己的道理?而大概率是南朝宋时期给这座城改了名字,因为鲁宗之是和宋武帝刘裕为敌的,所以才要平定他。

如今此城的原名已经无从查知了,流传下来的则是平鲁城。而郦道元撰写水经注时,距离鲁宗之去世已经有百年左右了,因此他采用的自然是后来流传的名字。

至于本文,为了阅读顺畅,还是采用于平鲁城之名,大家明白即可。

于禁到达战场后,魏军不仅在兵力上占据了优势,而且又是主场作战,似乎已经可以高枕无忧了。

很可惜于禁和曹仁想得太简单了,在道、天、地、将、法这兵家五要素中,至少天和地两方面魏军是处于下风的。如今天时地利皆不在掌控之中,岂有不败之理?

进入八月份,沔水流域开始了一年一度的汛期,一时间大雨滂沱,连日不绝,沔水水位也开始暴涨。

最初于禁还在沾沾自喜,感觉自己进城避水是明智的。可是随着大雨连下了十几天,他开始有点笑不出来了。

这次暴雨的强度之大和持续时间之久超过了他的想象,江水终于没过了堤坝,滔天大水如奔腾的兽群一般席卷沔水北岸,足有数丈之高,于禁的小城垮了。。。。。。

关羽见状大喜不已,多年的精心准备已经开花结果,终于到了收获的时候了。

他立刻整顿船队,全军出击,直指平鲁城。毕竟于禁和庞德还是有些小船的,如果不抓紧时间他们很可能会乘船逃往樊城。

平鲁城是一座小城,在洪水的冲击下,部分城墙已经垮塌,城内大水弥漫,士卒苦不堪言。

此时于禁正慌慌张张地登上城墙上避水,抬眼望去,只见周围的水面上全是关羽的巨舰,他已经陷入重围。

在突如其来的天灾面前,他的心态已经彻底崩溃。在这种情况下,抵抗毫无意义。

于禁平时虽然对别人严格,但对自己却下不了狠心,没有勇气自杀,最终他选择了苟且偷生。而他的三万大军也尽数归降。

值得一提的是,之前在宛城逃过一劫的南阳太守东里衮以于禁军司马的身份再次成为阶下囚。

被装入囚车的于禁万分郁闷,打了一辈子仗,从没遇到过这种情况,为什么倒霉的事偏偏让自己赶上了呢?

其实这根本怪不得别人,在他选择进城的时候悲剧就已经注定了。孙子曰:“视生处高,无迎水流。”既然你选择去赌平鲁城能够抗住水患,就必须承担水患超出预期的风险。

反观关羽早有万全的准备,水灾对他来说自然是如有天助,但即使没有发生水灾,巨舰在握的关羽也能进退自如,长期立于不败之地,这正是兵法中所说的“自保而全胜”。

在平鲁城被大水冲垮的时候,庞德和于禁失散了,他没有上城,而是来到了江边某处还没被淹没的大堤上。

关羽令手下舰队将其四面围住,万箭齐发,魏军士卒死伤枕籍。

庞德也不甘示弱,抄起一把大弓连连还击,箭无虚发。

然庞德虽勇,他手下的人却不想送死,董衡和董超都劝他投降。

可庞德心里明白,自己之前费尽心力,做出对大魏一片赤胆忠心的姿态,此时若降,必将成为全天下的笑柄,这绝不能接受。

下定决心后,为了避免影响士气,庞德不顾董超是自己多年的老部下,将他和董衡一并斩首,以示死战之心。

激战从拂晓持续到午后,庞德的士卒已经死伤殆尽,而对方的箭矢已经用罄,于是关羽下令登陆作战,双方展开短兵相接。

庞德对督将成何说:“我听说良将不会因畏死而苟且偷生,忠烈之士也不会放下节操以求活命,今天就是我的死期。”言罢便与对方展开肉搏,愈战愈勇。

然而魏军仅剩的官兵却没有庞德的觉悟,很快就都投降了。

见事不可为,庞德带着一名部将和两名伍长乘一条小船出逃,打算往东到樊城去。无奈水流湍急,小舟倾覆,终于被擒。

庞德被五花大绑地押到关羽面前,可他却一脸傲气,立而不跪。

望着眼前这名虎将,关羽生出一股惜才之念,便道:“令兄如今正侍奉汉中王,我欲拜汝为大将,何不早降?”

庞德大骂:“竖子,何言请降!魏王拥兵百万,威振天下。汝主刘备一届庸才,岂是魏王之敌?我宁为国家死,不为贼将生!”关羽闻言怒而斩之。

前线的败报传到长安,曹操感慨万分:“于禁跟了我这么多年,可到了生死关头,为何却不如庞德呢?”

此时樊城的情况也不容乐观,四周一片汪洋,大水距离城头只有六尺。

关羽没有给曹仁喘息的机会,他的舰队转瞬之间就杀到樊城,将其重重围困。

在大水的浸泡以及关羽的猛攻之下,樊城城墙也开始挺不住了,多处遭到损坏。

如今内无粮草,外无救兵。只有数千人防守的樊城如同涛浪中的一叶孤舟,随时都有倾覆之危。

城中人心惶惶,有人劝说曹仁不如弃城逃走,毕竟留得青山在不怕没柴烧。

其实曹仁对这个建议应该也不排斥,毕竟当初可以放弃江陵,这次为何不能放弃樊城呢?况且遭此大败也并非他的主责。

不过这时却有一个人站出来为曹仁阐明了利害,坚定其死守樊城的决心,他就是满宠。

满宠认为山洪来得快去得也快,关羽在大获全胜之下没有继续北进就是因为有我们牵制,如果撤兵,局面将彻底崩溃,黄河以南全都要丢,到时候曹操这个魏王就只能回他的魏国去了。

曹仁闻言称善,于是激励士卒,继续坚守。

于禁七军覆没的消息很快就扩散得天下皆知,曹魏内部大为震动,荆州刺史胡修与南乡太守傅方纷纷投降关羽。而当初在曹仁屠宛城后销声匿迹的陆浑盗贼孙狼也再次跳了出来。

此外,河南郡梁县与颍川郡郏县的盗贼也纷纷打出关羽的旗号起事,汉中之战期间百姓被压榨得太苦,这下看曹操形势不妙终于爆发了。

陆浑县、梁县和郏县都在洛阳周边,随着这场大胜,关羽的影响力已经深入中原,威震华夏名副其实。

此时关羽的声势已经达到了顶峰,似乎再加把劲樊城就将陷落。

不过关羽虽然连战连胜,士气高涨,但他毕竟有着数百里的补给线,粮草和兵力都不是很充足,辉煌的背后危机已经开始浮现。

如今出兵已过半载的关羽到了强弩之末,而真正压垮他的竟是一根意想不到的稻草。

五、战四冢强弩之末

于禁三万大军覆没后,樊城已经陷入了万分凶险的地步,随时可能陷落。

这时呆在宛城的徐晃坐不住了,也该轮到他出场了。

不过如今老兵都已经被于禁葬送在洪水中,而他手下都是从南阳招募的新卒,这样贸然出击无异于以卵击石。

明知敌强我弱,可徐晃却仍然要去,至于其中理由,这里先卖个关子,我们后面再说。

但徐晃到底还是理智的,他清楚自己目前没有实力和关羽正面对抗,因此没有直接前往樊城前线,而是屯兵阳陵陂。

而此时关羽的一支人马驻扎在偃城,双方相距不远。

根据记载,偃城位于隋唐时的安养县以北三里,也就是当初白起破楚后设置的那个邓县,在汉末三国时期此地仍然叫邓县,而阳陵陂则位于偃城西北十里。

阳陵陂,在偃城西北十里。偃城,在安养县北三里。(读史方舆纪要)

陂,顾名思义就是池塘,比如我们曾在淮南三叛部分中介绍过的那个寿春以南的芍陂。也就是说,徐晃应该驻扎在偃城西北十里的一个水塘边。

今天这附近恰好有一个普陀堰水库,或许就是当年徐晃驻兵之地吧。

另一方面,从地图上看,这一带有一片低矮的丘陵。徐晃刚到的时候,大水还没有散去,他只能屯兵于高地。

今贼围素固,水潦犹盛。(三国志魏书和常杨杜赵裴传第二十三)

徐晃暂且按兵不动,但手下的诸将却很有意见,一个个求战心切,并指责他不积极营救樊城。可能他们看徐晃只是假节才敢如此放肆吧,如果徐晃和于禁一样是假节钺,当场就能把他们推出斩首。

结果徐晃还没说什么,随行的议郎赵俨却出来解围了。

他说:“如今关羽把樊城围得铁桶一般,大水也没有退散,我军势单力孤,而曹仁被围无法也出城配合作战,因此仓促进兵难以获胜。不如只派一支前锋靠近包围圈,找机会通知曹仁,让他知道援兵已至,以此来激励将士。我预计下一批援军不出十天就到,这段时间曹仁足以坚守,到时候里应外合,必然大破敌军。如果出了差池,由我一人承担。”

赵俨说得有理有据,众人都非常信服,决定按他的办法来。

于是魏军开始挖地道,暗中潜过关羽的包围圈,来到城下后找机会把书信用箭射到城里。

就这样城内外来回沟通数次,曹仁得知援兵将至,更坚定了守住樊城的决心。

没过多久,果如赵俨所料,第二批援军到了,领兵的是将军徐商和吕建。虽然这批援军仍然不多,但他们带来了曹操的命令:之后还会有援军,等下一批援军赶到并集结完毕后再一并出击。

这虽然对徐晃来说是个好消息,但同时也说明目前他的兵力是不够的。

可徐晃所部长时间兵力不足,而且尽是新兵,战斗力也不强,为何携大胜之余威的关羽不一鼓作气将其打垮呢?按说这正是围点打援的好机会啊。

其实关羽并非不想击溃徐晃,而是他力有未逮。

从几年前和孙权争夺荆州南三郡的记载中可以得知,关羽的机动兵力也就是三万多人,看上去不少,实际上却非常紧张。

看看关羽这三万来人要做多少事吧。

首先襄阳和樊城都要分兵包围,其次还得分出一部分兵力阻击徐晃,也就是驻守偃城的这部分人马。

最后也就是最重要的一点,关羽把于禁这三万降卒押回江陵去了。

羽以舟兵尽虏禁等步骑三万送江陵,惟城未拔。(三国志吴书吴主传第二)

虽说这三万人都是手无寸铁的俘虏,但他们毕竟不是被关在牢房里,这一趟押送要走几百里,为了不出差错,看管他们的兵力肯定少不了,至少几千人是必须的。

这样的安排让关羽失去了大批能够投入战场的生力军,可以说,这就是压垮他的最后一根稻草。

结果这么一来,本来在襄阳一带兵力占优的关羽反而陷入了捉襟见肘的窘境,甚至要被迫抽调后方的守备兵力增援前线,这就是虽然他明知道徐晃兵力薄弱也无力将其击败的原因。

而徐晃也清楚关羽的底细,因此才敢带着一支人数不多的新兵来耀武扬威。

关羽没有足够兵力在围城的同时打援,两个目标他只能完成一个,只要去进攻徐晃,那樊城之围就算解除了。

在得知下一批援军即将赶到后,徐晃的底气越来越足,他决定先来个牛刀小试。

随着时间的推移,大水开始消退,虽然以现在的兵力打破樊城的包围圈可能还做不到,但是把敌军在偃城的这个钉子拔掉还是可以的。

徐晃下令派一支部队抄近路到偃城以南挖掘堑壕,做出要截断其归路的假象。偃城守将害怕被围,只好烧掉营寨撤退了,徐晃兵不血刃拿下偃城,得到一个进攻的前沿基地。

虽然曹操下令要等大军集结完毕后再进攻,但将在外君命有所不受,此时的徐晃艺高人胆大,明知关羽无力发起反击,为何不更激进一些呢?

于是他下令以偃城为出发点,从两个方向向前连营,直至关羽的包围圈前面三丈处,双方已经近在咫尺了。关羽面临着不小