汽车领域有哪些黑科技?

在我看来,“汽车”这事物本身就属于黑科技。

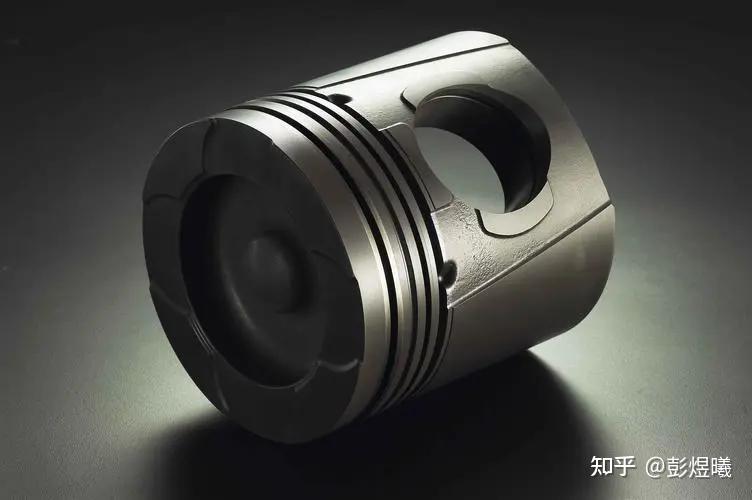

举个例子,我们假设一辆车的ODO(累计行驶里程)达到了20万公里,同时假设这20万公里之中,平均时速是30km/h,平均转速用到1500-2000rpm,算是很典型的正常使用情况吧?那么每个活塞在此期间积累的运动总距离,就达到了12-16万公里(以最普遍的80-100mm冲程这规格计算)。

目前技术水平下,正常使用不过分地出大力,哪怕最入门,售价几万块的车型,要挺个20万公里不发生主要功能故障也是很平常的,尤其是像发动机这样的核心部件,耐造程度超乎大部分人想象,保养得当的话20万公里过后磨损都是很轻微的(*所谓保养得当,也不需要特别呵护,一般来说按厂家指导手册保养,同时使用工况不至于非常恶劣,都算保养得当了)。

换句话说,活塞在气缸里蹦蹦跶跶运动个十多万公里的距离(换算见上文),不停与缸壁摩擦摩擦,最后磨损量很可能需要用高精度量具才测得出。

这当中,单单是材料学(包括活塞环、活塞裙部涂层、气缸壁等摩擦副组成部分,以及机油等润滑剂的部分),就牵扯到了大量的研究、长时间的积累、还有诸如冶金炼化等其他领域的技术支持,已经很“黑科技”。

而这,只是“汽车”这事物里头的其中一个环节而已,类似的例子还有很多,比如悬架关节连接处的螺栓如何在锁紧力矩不大到影响运动自由度之余又可以在长期颠簸下不松脱?制动系统在寿命内热冲击次数会多到数之不尽,如何保证强度不受影响?等等……

实际上,我和我同事经常挂在嘴边的一句话就是,汽车上哪怕再不起眼的部件,都大概率要遵循某一种或几种业外听都没听过的技术指标,有着非常深厚的技术底蕴,绝不可轻视。这并非汽车厂商乃至整个行业都性格龟毛爱小题大做,而是不从零件源头把关,根本无法保证少则数千多则数万个这样的零件组合后,得出来的这一“坨”或一吨或好几吨的物体,在跑到几十上百时速时,会不会成为不受控制的“动能武器”,对乘客与外部周边人员带来风险,有时是致命风险。

“可靠性”可以说是汽车工业对零部件最基础,同时也最核心的要求了,所以大家才会看到,汽车工业经历过百年发展,即便是新能源车都开始普及,不同形式的动力电池都在争奇斗艳了,但蓄电池这里依然是铅酸电池的阵地。

没错,要是论能量密度,那铅酸电池由于电极材料密度大,而且电解液中要含水,天然是比不过目前主流的各种动力电池形式的,然而它也有它的优势,包括:

- 安全——电池本身基本不存在起火爆炸可能,12V低压也不存在漏电导致的致伤致死风险

- 适应性强——从冬季北方地区零下的严寒到夏季长时间行车后机舱内的酷热,都能适应,且正常工作

- 瞬时输出大——虽然能量密度不算高,但瞬时输出按比例而言非常可观,尤其适合匹配启动电机这样功率需求高但只工作数秒的用电器

- 充放性能稳定——对燃油车来说,每次启动蓄电池就要大幅度放电一次,行车时再由发电机充电;如果搭载了自启停功能,那工作压力更大

- 价格相对低廉——正因为充放频繁而且幅度不低,所以蓄电池属于损耗件,普通家用车2到4年更换一次都是正常的,如果蓄电池跟动力电池一样价格不菲,那就会让很多车主无法接受

至于说为什么连本身就驮着动力电池的新能源车,都得挂一块12V铅酸蓄电池?

本质也是为了安全可靠,毕竟车子出了啥意外后,任何靠谱的标定都是会第一时间切断动力电池的回路以避免进一步风险的,但这时候还需要很多主被动安全系统工作,车辆也要保持基本可操作性性,怎么办呢?当然就是靠12V电池供电了。当然这也有惯性原因,毕竟这些系统,不管新能源还是纯燃油,基本都是通用的,自然就是统一12V供电了,但主要还是为了可靠,因为燃油那边刚才也说了,用这么多年12V也是图可靠,大家目的是一致的。

说到这问题来了,是不是只要有了12V蓄电池,车辆在相关方面的可靠性就稳了呢?讲到这要问问各位看官老哥几个问题,不妨在评论区回答:

- (主要针对北方老哥)有没有试过在一个寒冷的冬日清晨,发现刚换电瓶不久的车,竟然又打不着了?

- 有没有试过最后一趟路上车还好好的,一把打着,就出差/旅游了一头半个月,车停着没动,结果回来发现打不着了?

- 有没有试过电瓶怎么充都充不进多少,查了也不是发电机问题,硬是每开几趟就得搭电才能打着?

- 有没有试过打开机舱发现电瓶酸液泄露了,嗞一机舱,金属都给腐蚀了?

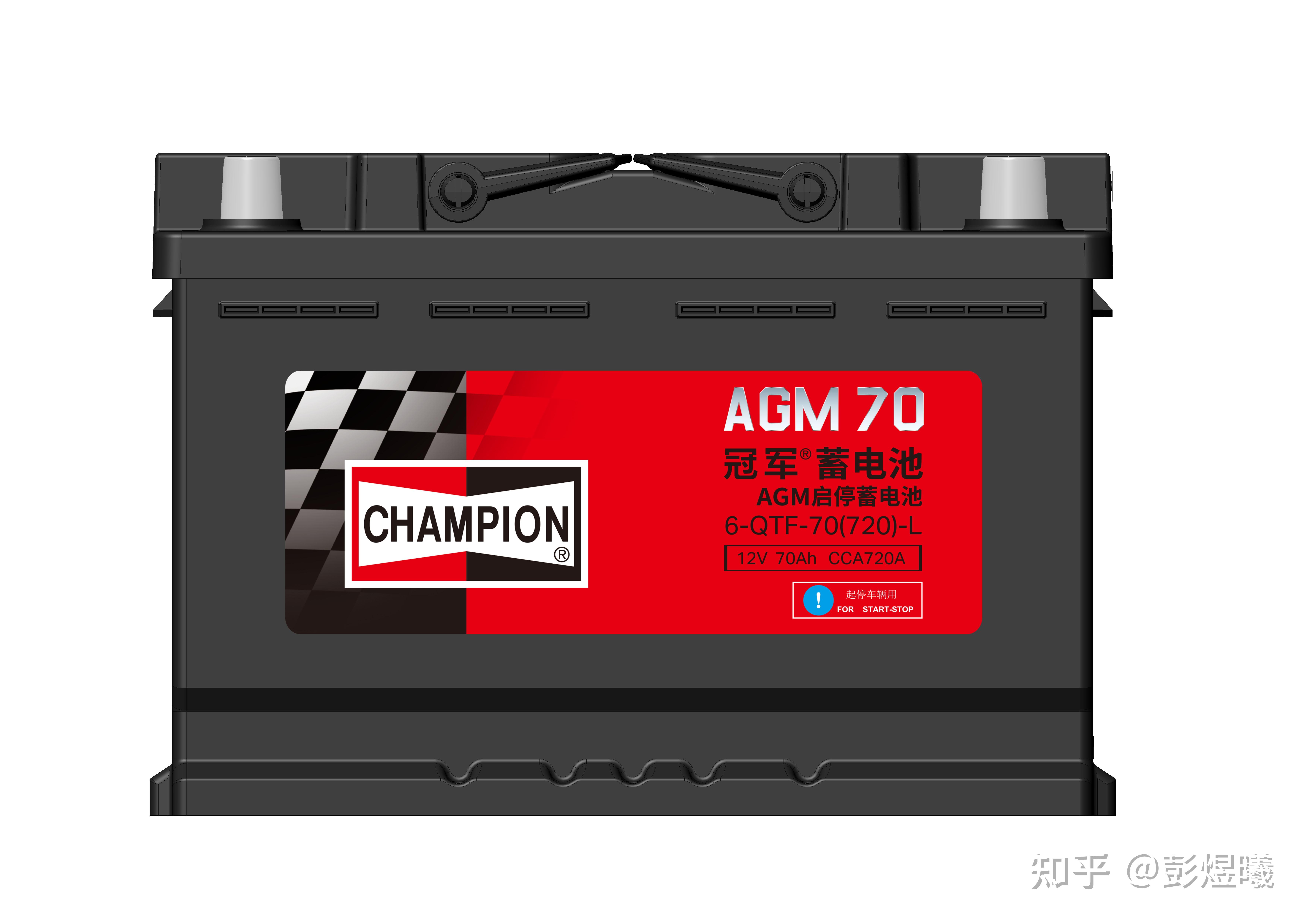

我相信总有人试过一到两条吧?这就说明了虽然铅酸电池本身形式上是相对安全可靠的,但在这大门类当中,靠谱与不靠谱依然可以让体验拉开差距。尤其是考虑到12V蓄电池价格如今已然很透明没啥水分(后市场上不支持启停小几百,支持启停一千上下),冒着买到劣质产品的风险去图那一点便宜,也便宜不到哪去,真中招了更换周期缩短还亏了,那作为消费者,有啥理由不直接选大平台/大商家,比如途虎,去买大品牌/大厂的产品?再者,蓄电池这门类里靠谱的大品牌其实也就那几个,冠军、汤浅、瓦尔塔、风帆……也不需要记多少信息,要是在途虎等平台下单,APP还能直接匹配车型,还能上门安装,堪称价值最大化,也算是行业内卷让消费者薅到羊毛的典型案例。

更有甚者,大品牌给到的并不仅仅是靠谱的品质,毕竟这已是个成熟且竞争激烈的市场,所以即便铅酸蓄电池依然不是一般意义上的“新技术”,但大品牌为了获取竞争优势依然在不停打磨优化细节(也只有大品牌有能力在利润空间本就有限的前提下持续搞研发了),到了一定程度,又可以称之为“黑科技”。

说到这不得不提让我在机缘巧合下关注到12V蓄电池技术的品牌——冠军蓄电池。

所谓的机缘巧合,其实就是,我某天回顾起了毕业以来,至今十年有余,合计拥有过三辆车的检修纪录。回顾中我发现,其中一辆在近几年因为工况改变,从过去跑中长途为主,到如今市区代步几公里几公里地跑为主,且长期停放(超七天)几率也高了,本是对蓄电池更不友好的使用方式,然而蓄电池寿命却未见较过去有下降。另外还有最新的一辆车,虽说跑的有60%以上是中长途,但驾驶的频率却很低,经常一停就是七天以上,有时甚至停一个月,但购车至今两年多,按理说依然超过带启停功能车辆的电瓶平均寿命周期,其电瓶性能却并未见有任何衰退迹象。这都使得我对如今电瓶,或者说铅酸蓄电池是否存在技术更新迭代产生了兴趣,上网一查,大大方方把技术路径作分享的,就是冠军这个品牌了。

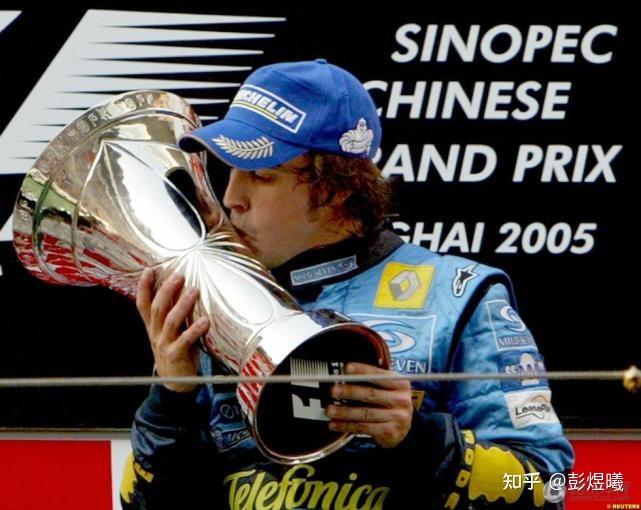

冠军在汽车后市场不算一个陌生的名字,讲历史也是个百年品牌了,之前的拳头产品是火花塞,最值得一提的成就是和雷诺F1车队及头哥一起拿了2005的锦标(与冠军这个品牌名算是有了呼应),后来业务慢慢拓展,比如有了我们这次谈的电瓶。

说半天题外话,回归产品和技术:

正如前文所讲,汽车零部件,尤其是关键零部件,第一要做到的就是可靠与安全。

虽说铅酸电池一般不会起火,但漏液的话还是会带来一定的麻烦,尤其是在碰撞事故场景下。

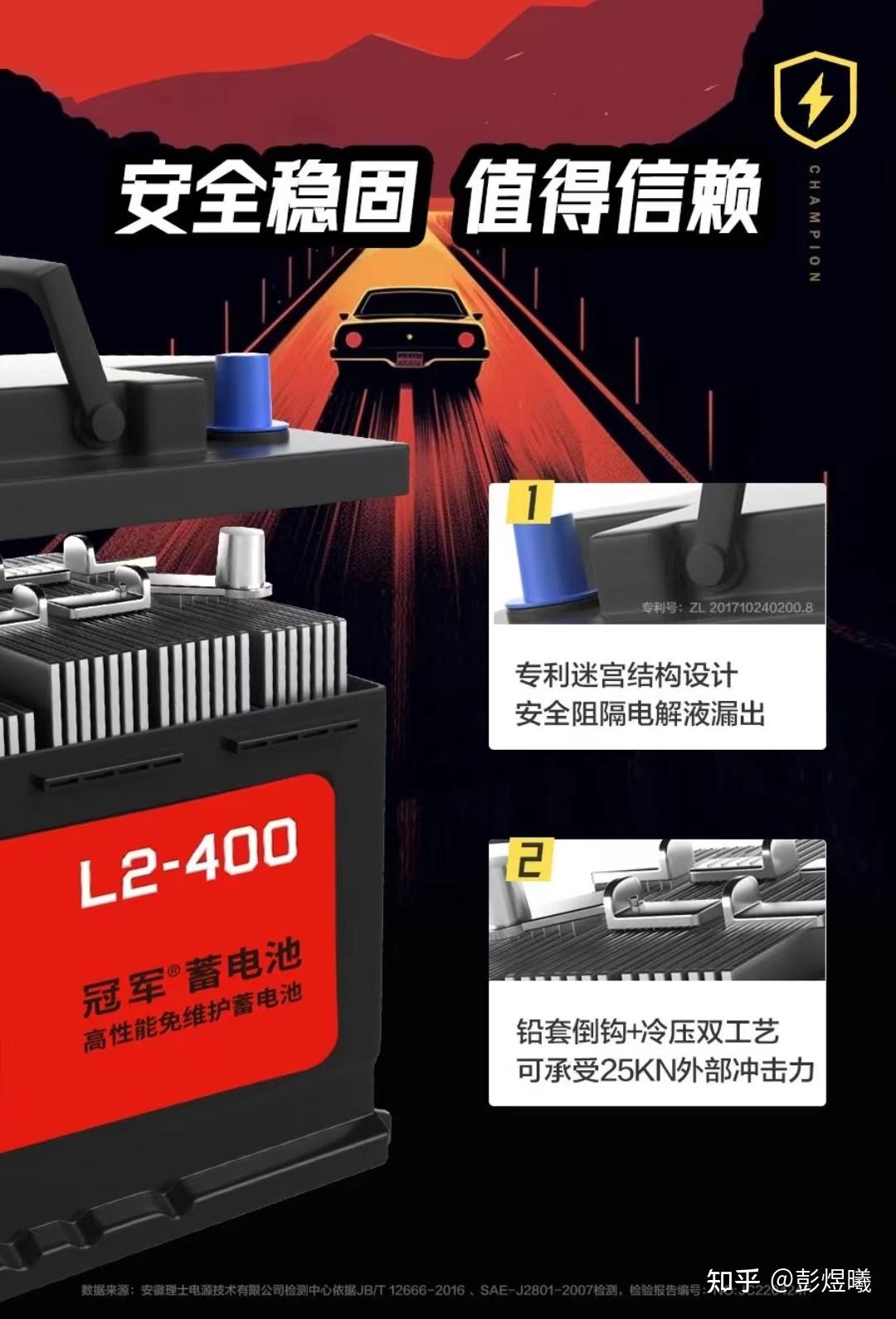

因此冠军蓄电池采用了目前比较先进也算主流的阀控贫液设计,也就是腔体内基本不存在自由流动的液体,加之采取了专利迷宫结构设计,形成超长距离及多次阻隔来阻止电解液流出,同时用到了最大可承受25KN冲击力的特殊铅套倒钩结合冷压工艺,最大程度降低了泄露的风险。

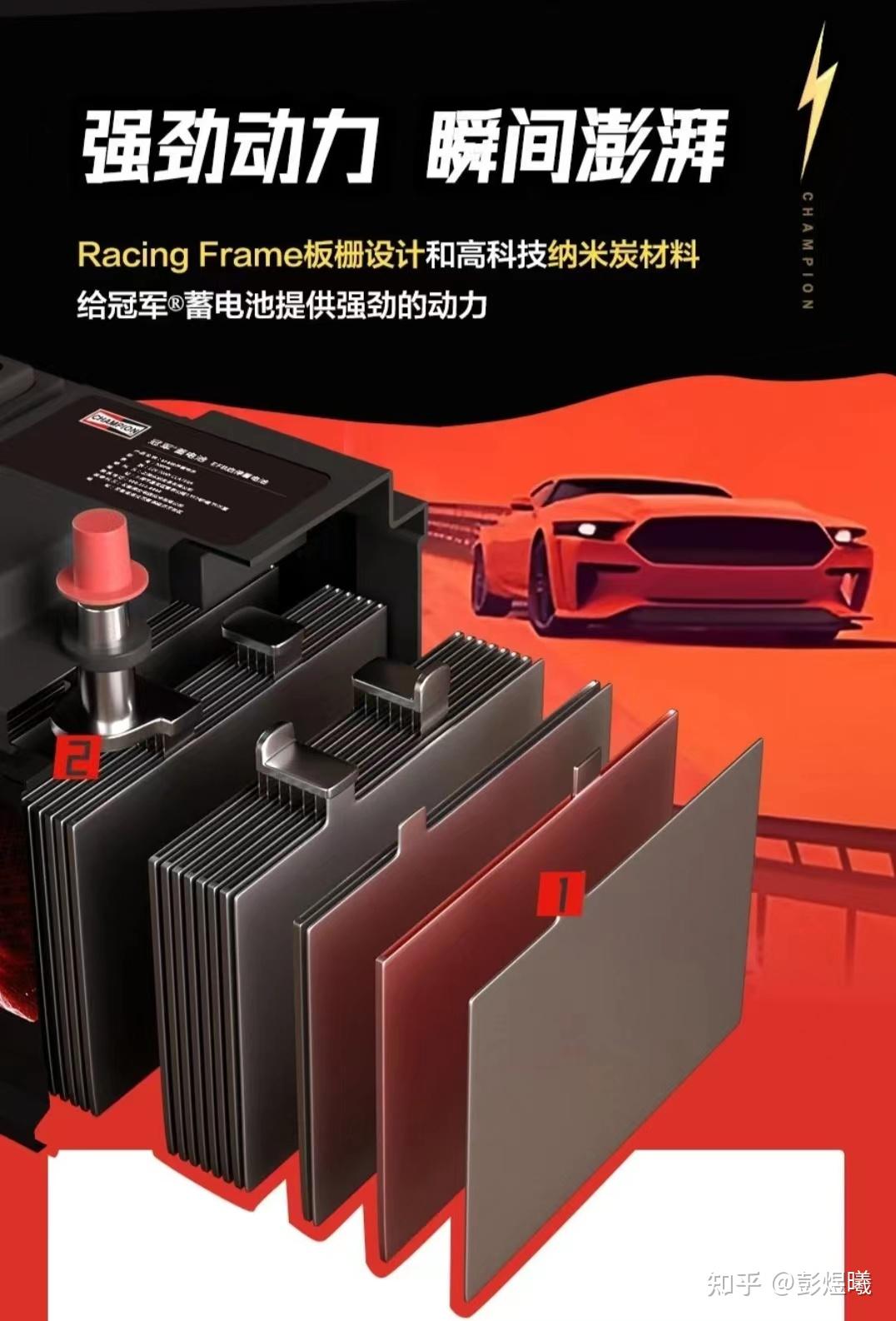

其次是性能。这里要提冠军蓄电池的“Racing Frame”的板栅设计:

要知道铅酸电池的内部结构有如夹心饼,电极与电极叠放排布,浸润于以硫酸为主要成分的电解液中,其中正极用到的活性物质为二氧化铅(因此叫做铅酸电池)。因为二氧化铅质地松散,无法构成强度达标的正极板,所以还得有基材将之束缚成型,这个结构就是板栅。

目前主流方案是用铅钙合金作为基材,强度与理化性能都相对优异,成本也比较可控。而冠军蓄电池的创新则是在当中加入了锡,做成铅钙锡合金,并采用了七级碾压铸带工艺,不仅正极板栅强度有改进,而且锡加入后内阻会降低,正极老化速度,尤其是深放等工况下的老化速度更可控,可以让车辆启动更轻松(电机出力更大)之余,电池整体寿命更理想。此外,电池对极端温度的适应性也更强,在冠军蓄电池的官方数据中,-40℃下依然具备足够气动性能,零上75℃下寿命也不受影响。

上面说的是正极板,负极板方面,则通过添加纳米炭材料,再配合超低内阻玻璃纤维隔板,带来受电性与恢复能力的大幅提升,简单来说就是充电效率更高电量恢复更快,提升幅度据称可达50%。大家都知道铅酸电池相比其他电池,更忌讳长期处于亏电状态,不仅会影响启动性能,更重要的是会极大加速电池老化报废速度,所以良好的受电恢复性能还是会带来切切实实好处的。

说到这科普一下,为什么铅酸电池惧怕亏电是常识,那是因为其自放电特性比其他形式的电池是更明显的,如果不能保证铅酸电池长期保有一定基础电量,那很可能会在长期停车时,电池自放电到过放状态,电极失活,电池形成不可逆损伤,折损寿命甚至直接报废。尤其是当下很多新车配备启停功能,不仅仅单程行车中启动电机工作次数从1次变成数次、十数次、甚至数十次,而且每次短暂停机时全车用电都需要依赖电瓶,可以说放电总量和深放次数都比不带启停高得多,受电恢复效率要大幅提升是一回事,毕竟实在难以保证每次停放前电瓶都有机会充至足够电量,对自放电的控制也是提出了更高要求。

所以我们看到,冠军蓄电池也是在这方面有所优化。目前在售的冠军蓄电池产品有高性能免维护(可理解为不支持启停的基本款)、AGM启停系列与EFB启停系列三大阵列。其中的AGM系列,通过配方与工艺的再调整,不但在储能方面也满足了启停车辆对蓄电池能量增长的要求,更能有效增大氢氧离子通道降低内阻,使电池自放电减小 35.63% ,更低的自放电水平配合其他升级,使电池深循环寿命提升4到5倍,数据非常可观。

一不小心讲多了……不过这其实也从侧面再次印证了我之前说的那句话,不要小看汽车上任何一个零部件,它涉及到的技术含量可能会完全出乎你的意料,不起眼的东西也可能蕴含“黑科技”。

Or, like I said——

——汽车这事物本身就属于黑科技。