钱钟书《围城》里用了600多处比喻,钱钟书是不是有点卖弄学识?

《围城》这名字,就是一个巧妙而颇具哲理的比喻。城外面的人想进来,城里面的人想出去,包括婚姻、工作在内的很多事,世人经常会有这种心理。有很多人,就是因为欣赏“围城”这个比喻的精妙,才对这本书产生了兴趣。

书内这样的比喻有很多,比如:

忠厚老实人的恶毒,像饭里的沙砾或者出骨鱼片里未净的刺,给人一种不期待的伤痛。

米饭是我们再熟悉不过的主食,突然出现沙砾;正因为信任了米饭的松软而未加提防,才可能磕伤牙齿。

如果吃带骨的鱼,我们会小心翼翼,里面的刺通常不会对我们造成伤害。反而是吃去了骨的鱼,放松了警惕,突然有未净的刺,更容易扎伤我们。

如果有一个人,已经在你心里形成了忠厚老实的印象,他突然表现出恶毒,就会像“饭里的沙砾或者出骨鱼片里未净的刺”,给你一种未曾提防的,更深的伤痛。

不得不说,这个比喻,精准地捕捉到了这三件事的共通之处。

同样类型的比喻还有:

那时候苏小姐把自己的爱情看得太名贵了,不肯随便施与。现在呢,宛如做了好衣服,舍不得穿,锁在箱里,过一两年忽然发现这衣服的样子和花色都不时髦了,有些自怅自悔。

这里本体和喻体两个事物本来并不相关,通过这样的共通之处联系在一起,不禁让人赞叹其新奇精妙。

再看这个比喻:

她(唐晓芙)眼睛并不顶大,可是灵活温柔,反衬得许多女人的大眼睛只像政治家讲的大话,大而无当。

不仅表现了对唐晓芙的偏爱,还顺便讽刺了爱讲大话的人。冷眼旁观,洞悉底蕴,嬉笑怒骂,也是钱锺书的风格。

又想到《围城》序言里的比喻:

这本书整整写了两年。两年里忧世伤生,屡想中止。由于杨绛女士不断的督促,替我挡了许多事,省出时间来,得以锱铢积累地写完。照例这本书该献给她。不过,近来觉得献书也像“致身于国”、“还政于民”等等佳话, 只是语言幻成的空花泡影,名说交付出去,其实只仿佛魔术家玩的飞刀,放手而并没有脱手。随你怎样把作品奉献给人,作品总是作者自己的。大不了一本书,还不值得这样精巧地不老实, 因此罢了。

“还政于民”是蒋先生说的,正因为讽刺了蒋先生,《围城》在宝岛不能出版。钱先生的机智幽默,蒋先生的气急败坏,现在脑补一下画面,都还忍不住笑。

还有这个比喻:

科学家像酒,越老越可贵。而科学像女人,老了便不值钱。

这个比喻本身的道理并不是很高深,但“科学家”与“科学”仅一字之差,并且“科学家”是研究“科学”的,然而在时间流逝这个问题上,却有着刚好相反的境遇。这句话写出来,就会形成一种句式上的巧妙。

关于利用一些特别的字眼和含义,精准表达的同时,形成句式上的工整与巧妙,我想起来看到过的一句话:“再见容易再见难,以后之后无以后”,大概可算是这方面的典型。钱锺书非常擅长和喜欢玩这样的文字游戏。

钱锺书博闻强记学贯中西,又思想敏锐深刻,能发现普通人看起来似乎毫不相干的两件事物的神似之处,最后,他还擅长用巧妙的文字把他独到的见解精准地表现出来。这些,造成了他有别于文学史上所有其他文人的独特文风——我称之为“钱氏笔法”。

钱锺书自己,似乎也特别喜欢把各种相似的、相反的事物拿来分析、比较、评判。《围城》里,还仅仅是大量的比喻,如果我们去读《管锥编》,会发现里面很多内容都在做这类事情。对于能欣赏的读者来说,这常会让他们觉得妙趣横生甚至拍案叫绝。

所以说,《围城》里的比喻,不能简单地视为“掉书袋”或者是“卖弄学问”,还是包含着深刻的思想和较高文学造诣,并体现了钱先生雅趣的。

但是,也不能说《围城》和里面比喻就那么完美,我个人觉得,比喻和议论确实有点过多,小说的某些情节,似乎专为引出作者的议论而设,这样就略显牵强。

况且,有部分比喻与议论,也不是那么精妙,不是那么客观,或者局限于某个角度而不够全面。

写《围城》的时候,钱锺书35岁左右,年轻气盛,恃才傲物,对人生还没有那么通透和稳重,这也是人之常情。随着年龄渐长,他不再写小说,专心致志创作《管锥编》。

《围城》不是小说家写的小说,而是学者写的小说;《围城》不是以情节见长,而是通过情节发表议论,来表现作者对这个世界的认知。

晚年的时候,钱锺书说自己对《围城》不大满意,只视为“小时候干的营生”,会使他“骇且笑”。

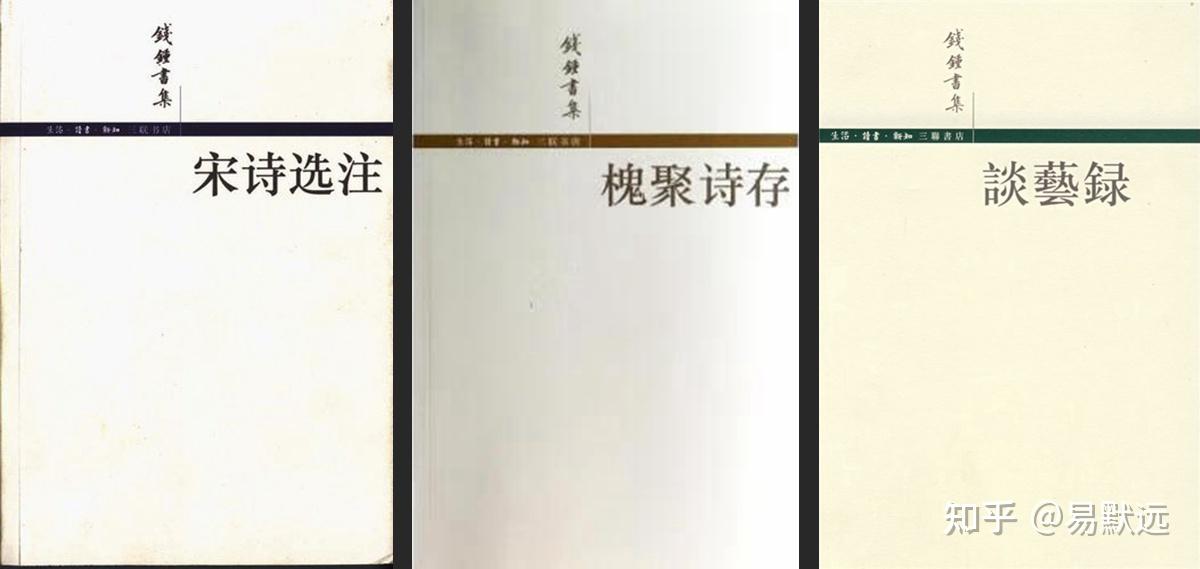

钱锺书自己满意的作品,是《槐聚诗存》、《宋诗选注》、《谈艺录》、《管锥编》,这些著作代表了钱锺书的水平,但能欣赏的人极少,自然也很难得到流传和重视。

假使钱锺书不写《围城》这“小时候干的营生”,后面不翻拍成电视剧,钱锺书绝无可能像现在这样鼎鼎大名,那么,他自己重视的那些更有价值的著作,也极大概率会被历史湮没。

这有点讽刺。

我另外的回答,《钱锺书的爱情与<围城>》,解释了钱锺书写《围城》的背景,还分析了《围城》里主要人物的原型,欢迎交流:钱锺书和杨绛要是真的很恩爱,为什么会写出《围城》? - 易默远的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/66753133/answer/2716470651