游牧民族几乎没有碳水来源,为什么没有营养不良?

古代游牧民族天天吃肉、身材高大?这是一个流行的谬误

宋宁宗嘉定十四年(1221年),南宋派出使团前往河北,与当时正在攻伐金国的蒙古大军会谈。此次会谈结果我们不得而知,但是南宋使团在回国后写成了《蒙鞑备录》一书,成为后世研究蒙古崛起初期的珍贵史料。书中详细介绍了蒙古的风土人情,并在开头就描写了当时蒙古人的体貌:

“大抵鞑人身不甚长,最长者不过五尺二三。亦无肥厚者。其面横阔,而上下有颧骨,眼无上纹,髪须绝少……惟今鞑主忒没真者,其身魁伟而广颡长髯,人物雄壮,所以异也。”大意是说,蒙古人个子都偏矮,最高的也不过约合现代162-165厘米,而且都是瘦子。他们脸很宽,颧骨很明显,都是单眼皮,头发胡子稀疏。只有首领铁木真身材魁梧,大额头长胡子,很是雄壮,被视作异相。

与之相对应,宋朝自己在嘉祐二年颁行的征兵规定中,入伍身高要求为五尺二寸至五尺八寸(约162-181厘米)。也难怪宋朝使团会觉得蒙古人矮,按照宋朝征兵标准来看,蒙古大军中甚至几乎没有人能达到入伍要求,还过于瘦弱。

然而你可能会觉得奇怪,蒙古人作为游牧民族,不该天天在草原上喝酒吃肉吗?就算身高没上去,至少也不应该瘦啊?

“游牧民族天天吃肉”,可以说是今日大众对草原生活最大的误解。实际上,传统草原民族吃得相当差劲。1246年意大利传教士若望·柏郎嘉宾,奉命出使蒙古大汗国,抵达上都哈拉和林,后将这段经历写成了《出使蒙古记》。他这样记述当时蒙古人的生活:

“他们吃所有能吃的东西,他们吃狗、狼、狐狸和马,食物短缺时他们还会吃人肉以及马的胎衣。我甚至看见过他们吃虱子:他们说,既然它叮咬我的儿子,吸我儿子的血,我为什么不能吃它们?我还看见他们吃老鼠……夏天他们几乎只喝马奶,冬天没有马奶,就把小米放在水里煮,做得如此稀,以至于不是吃而只能喝。他们每个人早晨喝一二杯,一整个白天就不再吃东西;直到晚上才吃一点肉,并且喝点肉汤。”

稍晚于意大利人,法国传教士所著《鲁不鲁乞东游记》则更详细地提到,在夏天牧群的泌乳期,蒙古人几乎只喝奶不吃肉。如果有老死、病死的牛马,就全部做成肉干。这样到了冬天,牧群没有奶水了,就吃肉干和小米粥——这些粮食来自南方,是蒙古贵族征服的庄园所生产。普通的贫苦牧民,则用绵羊和皮毛来交换粮食。为了节省食物,蒙古人还会把没啃干净的骨头收藏好,等停歇时拿出来细细啃食。每天他们都要花很多时间,去抓老鼠和打猎鸟兽。

类似的各国史料还有很多,实际上这种生活方式对今天的很多老牧民来说恐怕都不陌生。对于游牧民族来说,家畜是重要的财富和生产工具,不到万不得已是不能吃的。因此传统游牧主食是小米、糜子或青稞,再加上各种奶制品。

这导致草原上普遍营养不良和饥荒。《汉书》记载公元前71年,匈奴遭遇雪灾的情况:其冬,单于自将万骑击乌孙,颇得老弱,欲还。会天大雨雪,一日深丈余,人民畜产冻死,还者不能什一。

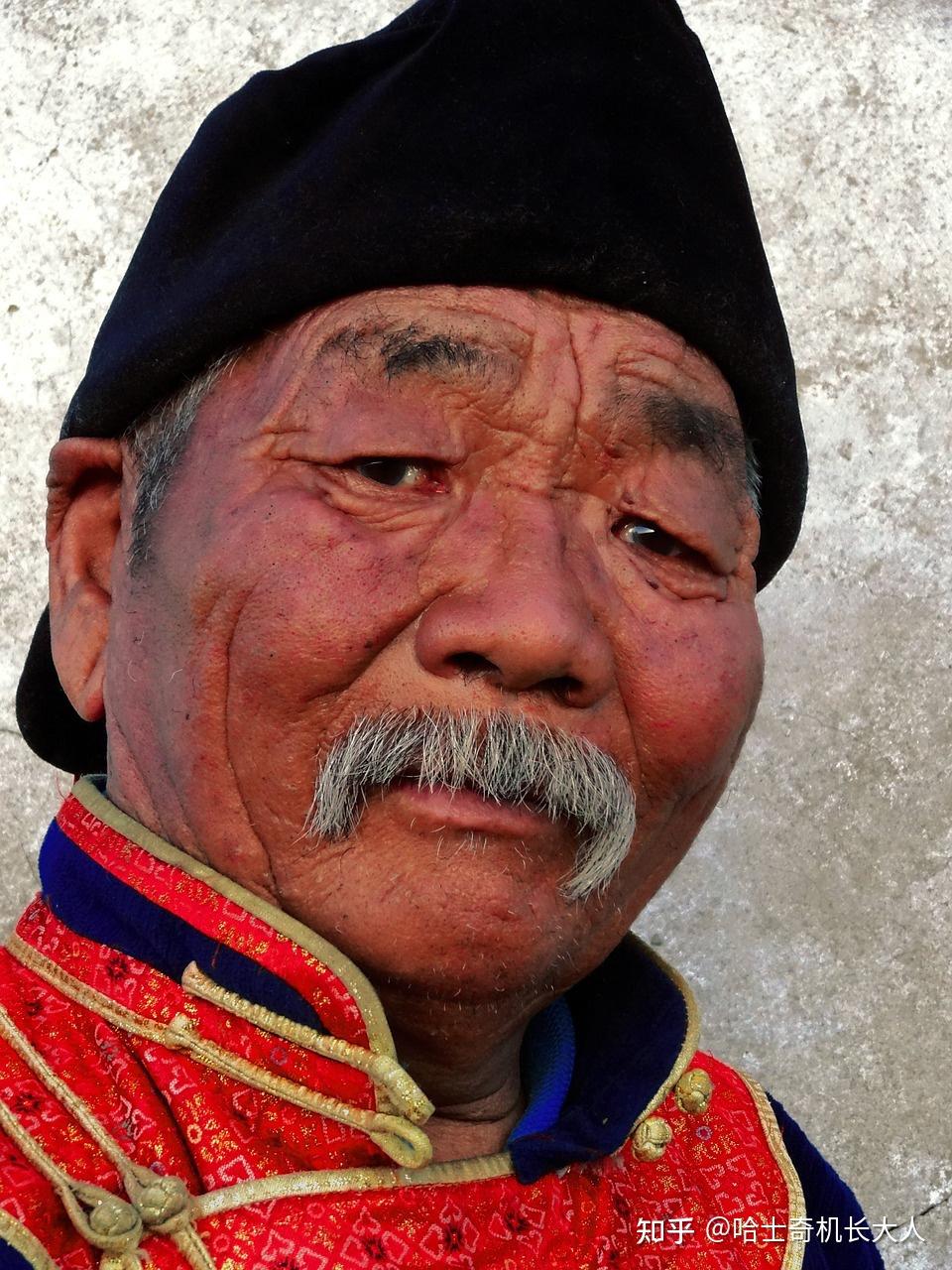

直到今天,蒙古的男性平均身高仍然只有169.1厘米,与当年相比有所增加。中国2019年所测19岁男性平均身高已达175.7厘米。不过如果你今天去蒙古旅游,你会发现如今蒙古人虽然不算高,但并不瘦。恰恰相反,2016年蒙古的成人肥胖率为20.6%,远高于中国的6.2%。

这一切的转变,并不是过去一千年里草原生活慢慢变好了。直到清代,学者赵翼在木兰围场与蒙古人交流时,得到的答复仍然是:“食肉惟王公台吉能之。我等贫夷,但逢节杀一羊而已,杀羊亦必数户迭为主,到而分之,以是为一年食肉之候。”

也就是说,清代只有蒙古贵族才经常吃肉。普通的蒙古牧民要到过年才能吃上肉,而且是几户人家共杀一只羊,每户分一点肉。在近代工业化育种出现之前,草原上别说是吃肉,就是奶水也如前文提到的一样,只有夏天繁殖期才能喝到:

传统蒙古黄牛的产奶量极低,泌乳期通常不到100天,从6月初到9月中下旬,一年产乳量仅为500-800kg;

而现代培育出的荷斯坦奶牛,泌乳期长达305天,年平均产乳量已达到7000kg以上,是蒙古牛的10倍。

肉用牛、羊的改良也是同理,对于像蒙古这样的游牧民族来说,几乎是在几十年几代人之内,饮食就从经常饥荒变成了奶肉过剩。然而饥荒时代留下的饮食习惯并没来得及改变,这就导致了现代游牧民族普遍性地肥胖和三高,又让很多人误以为游牧民族自古就如此。