如何看待同志比同胞更可靠这句话?

其实此事大可不必对立,我国在近代,是个半殖民地半封建性质的国家,在这样一个国家里,革命“同志”与爱国“同胞”扮演的角色往往并不冲突——在许多时候,革命之“同志”意味着爱国之“同胞”,非“同志”的“敌人”则意味着“汉奸”、“卖国贼”。

在这里,我们不妨先看王奇生老师在《“革命”与“反革命”:三大政党的党际互动》中所提到的民国时期最大、最严重政治污名的变迁:在军阀混战的时代,最大的政治恶名是“卖国”,而在国民革命的时代,随着国共合作之深入、国民党改组之进行与进步思想之传播,最大的政治恶名转为了“反革命”。

任何对革命的犹疑、迟疑、质疑和怀疑态度,都有可能被戴上一顶“假革命”、“非革命”、“不革命”乃至“反革命”的帽子。1922年陈炯明叛变孙中山,胡适发表时评说是“一种革命”,即遭到国民党人的痛诋。

1924年段祺瑞声称以“革命”的名义,集总统与总理之权于一身…即遭到国、共、青三党的同声谴责。

革命在中国社会已成为一种不可侵犯的主流话语,以至于无人敢于公开标识、揭举“反对革命”的旗帜。……

……当革命成为社会行为的唯一规范和价值评判的最高标准之后,“反革命”被建构为一种最大之“恶”和最恶之“罪”,从此再没有人愿意被污名或被标签为“反革命”。……

……说明“卖国”在当时(引注:1922年)是一种当时人所共弃的污名。而是时“反革命”一词刚刚出现于中国的政治话语中,尚未成为流行语。

王奇生《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》

王奇生老师的叙述分析,主要集中于标题的“革命与反革命”之变迁,强调国民革命前后“最大恶名”的变化,以此分析“革命话语”在民国时期的兴起和“反革命”罪名的泛滥。

但是,“’革命’与’反革命’”一节的开头,我们也能注意到王奇生所用以分析革命话语兴起节点的、胡适的话。胡适在当年日记中曾这样写道

“1923年以后,无论为民族主义运动,或共产革命运动,皆属于这个反个人主义的倾向。”

《胡适日记全编》(6)第257页

胡适的这番话,其实不仅可以理解为“集团主义”理念在“革命政党”中间的兴起,其也间接表明在当时的激进人士、革命者中,无论是追求民族革命的(民族主义运动),还是追求社会革命的(共产革命运动),都要强调“集团主义”——即“党和国家利益至上”——王奇生如此总结道:

胡适还认为,以1923年为界标,中国现代思想可划分为两个时期:之前思想倾向于个人主义,之后思想倾向于集团主义。“1923年以后,无论为民族主义运动,或共产革命运动,皆属于这个反个人主义的倾向。”国、共、青三党都强调党和国家利益至上。

王奇生《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》268页

也正是在“党和国家利益至上”的准则之下,“党”与“国家”相绑定,旧军阀混战时代的“卖国”罪名并未如王奇生老师所言彻底为“反革命”罪名取代,相反,其与国民革命中兴起“反革命”的罪名一同泛滥在中华大地。

1、旧军阀的反“赤化”:“赤化就是卖国”

与今人印象相反,尽管国民革命中革命军的敌人——张作霖、吴佩孚、孙传芳等人——确实是一群不善于意识形态理论的武人,可这不意味着他们毫不在意对己方立场的塑造与宣传。

在国民革命之前的军阀混战中,军阀之间互相攻击的“罪名”便是卖国:

1922年,杨荫杭注意到各派军阀所发电报与文告中,攻击他党之辞,“一则曰卖国,再则曰违背道德、违背法律”。“骂人卖国”尤为各派之通用手段,“凡异己者,即以此头衔加之”。

王奇生《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》

这一“卖国”的罪名,在国民革命兴起后,也为北方军阀所延续。1925年李景林与冯玉祥国民军交战,李景林即发布通告,谴责冯玉祥为“赤化”,称“赤化”乃“邪说”,是冯“以破坏纲常名教之大防”的工具,自己则为“荷戈卫国”、“以期殄灭世界之公敌”。

李景林1925年的讨冯通告诚如杨荫杭所言,是利用“违背道德”以攻击敌人,而将“赤化”提高到“卖国”这一严重罪名的,是半年后的奉、直、晋、鲁军阀的联合军事会议。

在此次会议上,吴佩孚便提出“赤化”即是“国事糜烂”、“民彝陵替”,是境外势力的反华阴谋,是造成国家糜烂、伦理颠倒的邪恶根源,救国事业千言万语汇成一句话,便是要讨赤、反赤。从传统军阀混战时的伦理道德攻击出发,作了一番“讨赤宣言”。

4月底,奉、直、晋、鲁各军在北京居仁堂召开军事会议指出:“国事糜烂,民彝陵替,实由国际共产党之图赤化我中国也,以言义战,首当讨赤”。

王建伟《北伐前后的另一面相:奉、皖等系的“反赤化”宣传》

同年年底,张作霖在就任安国军总司令时发布的《讨赤宣言》,则又是对“反赤”理论的一次“升华”:在此次发言里,张作霖表示共产主义乃“不适用(于国情)”,南方国民党人的“赤化”是“乱我国家”、“甘心卖国”。

我国野心狡猾之匪徒,拾人唾余,宣传赤化,借不适用之共产说,利用多数贫民,及下流社会之心理,鼓励青年学子,激烈暴徒,以乱我国家,以饱其私壑。……夫政治本无绝对利害之可言,惟视是否适合适宜为断。吾国为四千余年盛名文物之邦,未有治国之要素,何必取此不合国情之说而效之,何必取此世界一致反对者而行之。

张作霖《讨赤宣言》,《晨报》1926年12月8日

在此后又是半年多时间,1927年6月,张作霖在北京成立安国军政府之后不到半月,其又迫不及待的发表讲话、展示其“四民主义”的“理论修养”,将此时已夺取南京、武汉,占有半壁江山的国民党人更加谴责为“卖国”。

在张作霖这个东北土匪出身的军阀口中,国民革命是使“大好神州论于夷狄”的悲剧,北京政府的大帅将军们是“不能不战”。他张作霖不是在内战,是在“为驱除洪水猛兽”、“为世界人类生存”而联合诸帅、共起义师。将自己的内战包装为为人类文明而战的“高度”。

比者共产分子归附苏联,宣传赤化,甘心卖国,贻祸寰区。作霖不武,痛神明华胄等于鹿逐,大好神州沦于夷狄,为驱除洪水猛兽,不能不战,为世界人类生存,不能不战。用是联合诸帅,共起义师。

在诸多北洋旧军阀的眼中(至少是宣传口径上),南方打出“国民革命”旗号是国民党人,其所宣扬的就是“赤化”,而“赤化”就是做苏俄之傀儡、行卖国之实际。

然而令今人感到可笑的是,当张作霖发表完众多在今天看来相当令人熟悉的反赤发言、谴责国民党人勾结境外势力后,他就被自己正合作着的真正的境外势力——日本帝国主义——给炸上了天。

张作霖之子张学良很快改旗易帜,闭口不提父辈反“赤化”的“丰功伟绩”,和此前张作霖等人痛恨至极的北方“赤化”首领冯玉祥一样打出了青天白日的旗号,向直鲁联军口中的“赤魁”蒋介石称臣纳贡。

不过,此时南方的国民政府及国民党人,与他们曾经反对、讨伐的旧军阀已成为了一类人,北伐时期的“反反赤”不再提了,反而和张作霖等人一样,祭出反“赤化”的大旗,又将奉、直、鲁等旧军阀的反赤“理论成果”和革命话语融合到了一起……

2、国民党人的反赤:反革命、卖国与赤化

革命话语之兴盛,正如王奇生老师在《革命与反革命》一书中所言,在国民革命时期达到了高峰,一切政治人物和事件皆可以“革命”或“反革命”概括,而又因“党和国家利益至上”的观念,党派领袖往往也会将自身的“革命”主张与国家利益、民族前途相捆绑。

在今天人眼中的头号“反革命”蒋介石、汪精卫,他们在当时作为国民党的军政魁首,同样是满口“革命”、反“反革命”,以此来进行反赤的。

1927年4月18日,蒋介石发动四一二清党后建立南京政府,在当天的《告全国同胞书》中,蒋介石这个曾在1926年自居为“最革命”、北伐战争中声言不平等条约不终结则国民革命不停止的国民党“老同志”,一下子学会了北洋军阀的“反赤”、反蒋理论,把过去北方军阀攻击他的言论拿了过来,现学现用来攻击cp。

在这番讲话里,蒋介石便和张作霖等人一样,宣称他们的敌人——CP与赤化——实乃“受外国特殊团体的指挥”,要将国家“全部破坏”。而在这同时,蒋又不忘革命之话语,自居为国民革命领袖的同时,更言国民革命是“世界革命”的一部分,这是“反赤”与革命话语的初步融合。

極明顯的,現在中國民族祇有三條路走:一條是還到軍閥治下,任他們勾結帝國主義,無辦法、無目的,為爭個人權利而連年戰爭;一條是跟著……走,受國外特殊團體的指揮,以實行赤色恐怖的專政,不按環境的情形,將中國全部破壞,人民痛苦不堪,以後還是沒有出路;一條就是國民黨三民主義的堂堂大道,以有步驟的政治,由中國民族依自己的意志,用自己的力量,謀自己利益,求自己的解救。若是大家不願意中國亡於軍閥,亡於帝國主義,亡於……的恐怖政治之下,現在正應該一致努力的參加和擁護國民黨,完成國民革命,解救中華民族,由國民革命去達到世界革命。

《建都南京告全国同胞书》蒋介石 1927年4月18日

无独有偶,在当年年底,汪精卫发动七一五、实现宁汉合流后,他对“分共”的解释不仅继承了蒋介石的观点,还更进一步,强调武汉方面之所以反赤,是因cp分子“破坏国民革命”,在武汉国民政府中扮演了一个反革命的角色。

及至七月二十日,又看見中國共產主義青年回七月十九日的傳單,宣傳大意相同,對於國民黨厚誣醜詆,無所不用其極。我們其初還不明白,何以共產黨員退出國民政府後,仍要留在國民黨裡呢?後來看見莫斯科的電報,纔知道共產黨留在國民黨裡,爲的是好從中取事,以破壞國民黨。而其所以退出國民政府,爲的是可以明目張膽做壞國民革命的工作。

《武漢分共之經過——民國十六年十一月五日在廣州中山大學的演講》汪精衛 1927年11月5日

从蒋、汪二人的讲话不难看出,“从联共到反共”后的国民党人,其宣传口径的转变,是将国民革命的革命叙事,与北方军阀的反赤言论结合起来,在强调自身“革命”性(即国民革命)的同时,如过去北方军阀谴责南方革命一般,攻击cp、赤化为卖国,并加上了“反革命”、“破坏革命”的罪名。

有上如此,下属各类仍忠于蒋介石所谓“国民革命”的国民党人也自然的实现了转变——在孙中山在世时,国民党人便积极于自居“革命”,而与北方政府口中的“赤化”撇清关系——继承反“赤化”言论,再用“革命话语”谴责新的敌人为“反动”、“反革命”。这一倾向在国民党党组织较为牢靠的江浙等地尤为明显。

如1932年5月3日,安徽省政府主席吴忠信(参加过辛亥革命、二次革命、护法战争、国民党改组以及北伐清党的“老同志”)发布的通缉李桂五(盱眙县委书记,1932年4月领导发起西高庙农民暴动,当时正带队伍游击)命令中,无论是作为cp党员的李桂五,还有追随其暴动的农军,亦或是“共党”,都被安徽省府称作“反动”

除了直接攻击赤色革命者为“反动”,南京国民政府的喉舌也一定程度上延续了大革命时期工农运动、群众运动的宣传口径。

虽然国民党的“群众运动”在四一二以来就不断被南京国民政府管制、收拢,强调民众运动“一切民众团体必须服从党的领导”,宣扬“民众的意旨就是党的意旨,故民众运动归属于党的运动。党以外无所谓民众”(缪斌在1928年国民党二届五中全会上的发言)这样压迫群众运动的论调,但是,国民党的喉舌仍如蒋、汪二人一样,一定程度的延续了革命话语。

典型如其国民党的党报《中央党务月刊》、《中央周报》上所登的“反赤”政论文章,国民党人作者便将自己的立场放到“我们工人”、“革命的民众们”一边,秉持着“民众”和“革命”的立场,去谴责cp“挑拨阶级斗争”、“受苏俄指使,被卢布收买”,如北洋军阀一般声明“赤化”是“拿我们的民族和土地,整个地贡献苏俄”。将真正的革命者污蔑为受了境外势力自助的卖国贼。

值得我们注意的是,这样利用革命话语与北方反赤言论的舆论倾向,不止存在于战前的三十年代,也并未因抗战衰落,到解放战争时期,蒋介石及其所领导的军政机关仍然奉行如此论调,蒋介石本人的相关发言更不胜枚举。

如1947年3月,蒋在对中央训练团成员的讲话中继续沿用二十年前的老调,谴责cp“出卖国家”、“出卖民族”。一年后的第一届“国民大会”上,蒋介石的开幕词也将眼下的战争称作“反动势力”的破坏。

但是試看當前的事實,我們國家的國際地位低落到了何種程度,我們民族被輕視侮辱到了何種程度?我們人民的生活又痛苦到了何種程度?國家不能統一,社會不能安定,一切都不能走上軌道,這究竟是為什麼呢?大家一定知道這是由於……的破壞和搗亂,出賣國家,出賣民族,要把我們抗戰的成果完全消滅,把我們的國家造成蘇維埃的國家,把我們的人民作為帝國主義的奴隸和牛馬,永遠不能翻身,纔弄成今天的局面。

1947年3月1日《团结一致完成建国使命》 载于《先总统蒋公思想言论总集》卷二十二

但是民國成立三十七年來,內憂外患,紛起迭乘。其初有帝制餘孽,北洋軍閥的竊國,隨後有日本帝國主義的侵略,到了抗戰勝利,又遭遇了蓄意顛覆民國實行暴民專政的共…叛亂。這些反動勢力,無不是出其全力來阻礙我們民主憲政的實施。我們的一部革命建國史,可說是充滿了困苦艱難的犧牲奮鬥史,我們去年頒行的中華民國憲法,可以說是血淚凝成的結晶。

1948年3月29日《对国民大会第一届大会开幕致辞》载于《先总统蒋公思想言论总集》卷二十二

这样的言论在解放战争时期是不胜枚举的,我们也就不一一举例,可以直接去看其具体效果:至少在受过政治训练的军官群体中,蒋介石的言论相当有迷惑力。

1947年8月晋冀鲁豫军区上交的俘虏军官教导团改造报告中就提到,在俘虏军官“积极分子开始团结起来”之前,“积极分子”会被其他俘虏军官骂作“汉奸”。足见蒋介石之政治宣传在中下层军官中确有一定影响力。

这时我们发起爱国军人同志会,各队都比

较顺利的先后成立,积极分子开始团结起来了,再不怕被人骂“汉奸”了,邪气下降,正气逐渐上升。

《晋冀鲁豫军区军官教导团俘虏思想教育一年总结》1947年8月 载于《中国人民解放军政治工作资料选编》第8册

既已讲到解放战争时期的“卖国”与“反动”,那我们就不妨直接进入我们熟悉的世界,看赤色的革命者又是如何将革命对象与“汉奸”、“卖国”串联起来的。

3、“地主汉奸”到“汉奸反革命”

革命年代赤色革命者的革命话语,就像王奇生老师所说的那样,是“党和国家利益至上”的,在一个半殖民地半封建的国家,进步党派的革命主张与国家利益融为一体,这对赤色革命也是一样适用的。

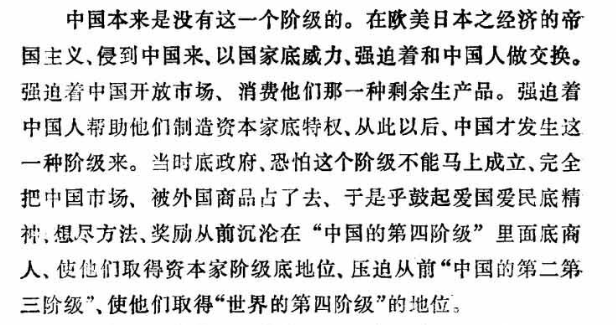

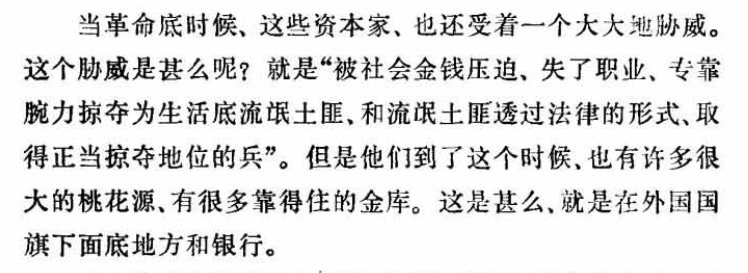

在CP诞生之前,早期的马克思主义宣传者李汉俊所作的《强盗阶级底成立》即早早的透露了“革命对象就是卖国”的思想倾向,李汉俊在该文中提出了这样一个观点:我国本来是没有“强盗阶级”的(即资本家),强盗阶级在我国是一个外来物,是“欧美日本之经济的帝国主义、侵到中国来”、“强迫着中国人做交换”之后,“才发生这一种阶级来”。

换而言之,(至少在1920年的李汉俊眼中)“资本家”即是一个卖国的群体,他们依附于帝国主义国家“也有许多很大的桃花源、有很多靠得住的金库。这是甚么、在外国国旗下面底地方和银行”,是帝国主义入侵的产物了。李汉俊此作背后的,将政治偏好与国家利益相结合的倾向,也就可谓是相当直接的了。

李汉俊作为一大代表,其思想也显然不是一家之言、个人之见,到后来的土地革命时期,国民党人将赤色革命谴为“赤色帝国主义”走狗,赤色革命者亦斥国民党为“帝国主义国民党”。

只要我们查阅那时期的苏维埃大会决议案、地方党部通告,都不难发现,除却常被今人诟病的“保卫苏联”,当时另一常见的口号便是反对“帝国主义国民党”。

在当时的叙事里,“帝国主义”与“国民党”是一体的关系,国民党是帝国主义的走狗,是世界帝国主义“反革命”的成员,进攻苏联就与进攻苏区一样,是“帝国主义国民党”的“反革命”行动,对苏区的围剿是帝国主义国民党“把中国殖民化的最凶恶的步骤”。蒋介石则是“出卖全中国给世界帝国主义”的头号汉奸。

在这种严重的失败面前,蒋介石国民党政府和他所代表的中国地主资产阶级就因此更紧紧的投到帝国主义怀抱里去了,公然再顾不到民众的反对,从暗地的卖国走到公开的完全投降日本,和出卖全中国给世界帝国主义。

《鄂东北道第一次苏维埃代表大会政治决议案》1933年7月6日 载于《鄂豫皖革命根据地》第3册

同时要毫不放松的反对以为帝国主义世界二次大战即要爆发,进攻苏联危险已经过去(如广昌党的部分同志),以为帝国主义国民党已无力量进攻革命……

《省委接受中央局对“目前政治形势的分析与苏区党的紧急任务”决议的决议》1932年3月15日 载于《江西党史资料》第14辑

国民党在更加投降帝国主义,更效忠的尽其帝国主义的走狗作用积极进行的五次“围剿”,是xx日帝国主义的指挥和组织的五次“围剿”,是帝国主义经过国民党实行把中国殖民化的最凶恶的步骤。

《省委接受“中央关于帝国主义国民党五次“围剿”中我们党的任务的决议”对全省工作的决定》1933年8月7日 载于《江西党史资料》第14辑

这一谴责国民党之卖国的宣传论调,在“北上抗日”之后更加兴盛于红军内部,1935年斯诺抵达陕北苏区的见闻中同样记载了红军政治课的内容。

斯诺写到他所见的红一军团二师二团政治课:出身东北军的讲师向红军战士宣讲“国民狗党”的卖国投降,蒋介石的南京国民政府是一个不让中国人抵抗的卖国政府。这些政治宣教其实正与几年前的苏区决议相同。

战士们坐在他们自己带来的砖块上(常常可以看到士兵们上学去时,一手拿着笔记本,一手带着一块砖头),带领他们的是连长和政治委员,两人都有是党员。据我了解,题目是“抗日运动的发展”。一个身材颀长、面容瘦削的青年在讲课,他似乎是在总结五年来中日“不宣之战”,提高嗓门在喊叫。他谈到日本侵略满洲,他自己在那里的经历,他当时是张学良少帅的军队的一个士兵。他谴责南京下令“不抵抗”。然后他介绍了日本对上海、热河、河北、察哈尔和绥远的侵略。他说每次侵略中“国民狗党”都不战而退。他们“把我国四分之一的领土奉送给了日本强盗”。

“为什么?”他问道,非常激动,声音有点哽咽。“为什么我们中国军队不打仗救中国?是因为他们不愿打吗?不是!东北军战士几乎天天要求我们的军官率领我们上前线,打回老家去。每个中国人都不愿当亡国奴!但是中国的军队因为我们的卖国政府而不能打仗。”

而这一将国民党谴作“卖国”的理念,在当时还有延伸,斯诺在写作《西行漫记》时曾提到,有位红军在向群众宣讲抗日时提出了一个说法:我们都是中国人,要团结起来抗日,但地主和资本家不是,他们是帝国主义的走狗。

这一理念经过抗日战争,又有了发展。当1946年五四指示往下传、土改开始时,我们就能看到在当时的土改文件里是如何描述抗拒土改者的,以及实现“耕者有其田”的第一件事是什么:

另一方面,一部分汉奸、豪绅、恶霸、地主逃跑到城市中,则大骂解放区的群众运动……对于汉奸、豪绅、地主的叫骂,应当给以驳斥……

在广大群众要求下,我党应坚决拥护群众从反奸、清算、减租、减息、退租、退息等斗争中,从地主手中获得土地,实现耕者有其田。

五四指示,将“地主”、“恶霸”与“汉奸”并列,以“反奸”为土地改革的第一项手段,这显然是一种宣传上的引导:将政治敌人渲染为“卖国贼”——就像过去革命与反革命的双方所做的那样。

当然,这样的这样推测未免不够有力,但我们只要将视角向后移动,解放战争中的新式整军运动在今天闻名遐迩于网络,但其细节远较官方评价有意思。

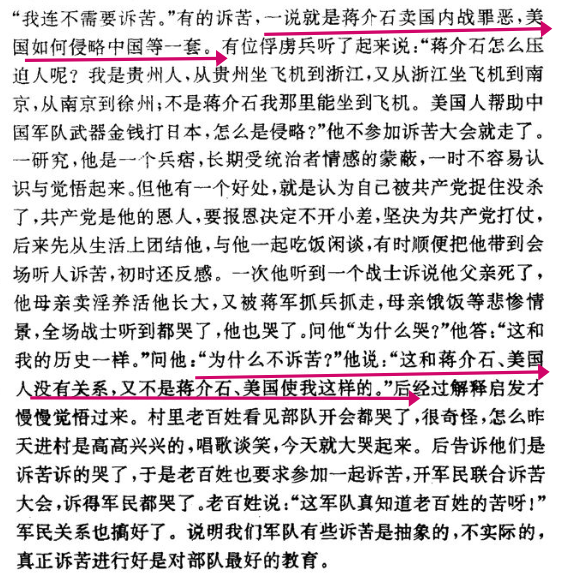

例如陈毅1947年底在晋绥应同志邀请作的《华东一年来自卫战争的初步总结》,里面就详细写了华东战场上,革命军队是如何引导俘虏兵做诉苦,以及诉苦运动里的要素:为什么生活在旧社会那么苦?都怪美国人和蒋介石!为什么会有内战?都是美国支持蒋介石打卖国内战!

再看革命胜利后的诉苦、镇反运动,我们就更不难发现,这一宣传引导的倾向确实存在。

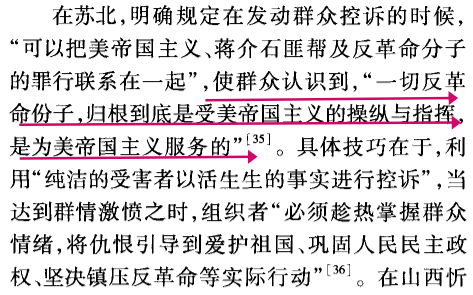

在当时的苏北地方,官方便明确提出诉苦运动可以将美帝、蒋匪和反革命分子个人的罪行联系到一起,使一切群众认识到反革命就是受美帝指使、就是叛国卖国,为帝国主义服务。

当然,以上这些将政敌谴责为叛国、卖国的案例还有很多,实在是不胜枚举,我们写到这,也就做一个结束。

相信看到这里的大家也都能发现,在我们的“革命年代”,政治倾向相同之“同志”与国族认同一致之“同胞”往往并不冲突。

当时的政治环境便如王奇生所说的那样,“强调党和国家利益至上”,所有人追求的、美好的“革命”,便意味着全民族与全国家的伟大升华,因有这层缘由,“反革命”又和“叛国”、“卖国”结合了起来——无论是什么“革命人”,都会强调己方的革命主张代表了国族利益,那么“反革命”自然成为了反对国家、反对民族。

像今天网络上一些怪异人物,去满心“自豪”的贬低、质疑本国的文明,在近一百年前的政治舞台上,无疑会是一个被“共弃”的角色。