古时候老虎多到什么程度?

多到“杀虎手”曾长期是明代官军的固定编制,有特供的粮饷;

多到皇帝要专门派军队去京郊附近的山陵、长城一带猎杀老虎,减轻虎患;

多到老虎都跑进京城要“见见”皇帝老儿;

多到宋代福建捕虎猎人林亘成了庇佑老百姓免遭虎患的“林公大王”,林公宫遍布闽东。

看了这个问题下的部分回答,麻烦各位回答前首先搞清楚什么叫“古时候”,起码得在清代及以前吧?你讲个民国时候甚至几十年前的故事,这不符合题意吧?

其次,能先搞清楚“多”这个字在这里是什么意思吗?

指的应该是老虎的数目多、种群密度大吧?你讲个某人遇到了一只老虎的传奇故事是啥意思?这能代表“老虎多”?好歹多讲三四个例子吧。

最后,因为我们既然要知悉古时候老虎的数目、种群密度,必然是要通过相关古籍史料的,那这很明显存在一个问题——明清保存下来的史料要远远超过之前历朝历代。这能说明明清时期老虎数量远多余以往吗?

而且记录下来关于老虎的案例,都必然是关于人虎冲突的,也即所谓“虎患”。

所以我们通过古籍史料知道的,实际上是老虎与人类发生冲突后,造成“虎患”的那种“老虎多”。

反过来说,如果一片区域没有人类或者很少人类存在,那么就不会有人类记载此地老虎多,但这不代表此地老虎种群密度小。

在搞清楚了以上三点的基础上,再来回答此问题。

包括《大明会典》等等很多明代史料都有提到:

三千营下设五司, 其中四司由各类掌旗上直军构成, 第五司“管杀虎手、马轿及前哨马营上直官军、随侍营随侍东宫官舍、辽东备御回还官军。”

《明实录》:

天顺元年九月十三日,给天寿山防护役作官军杀虎手百人口粮,每人月米三斗,从右都督过兴奏请也。

天顺八年二月十三日丙申,户部请增山陵督役,都指挥米月三斗,指挥以下并军士二斗,盐一斤,官医、杀虎手日一升,马日给以刍秣。从之。

这里提到的有特供口粮、食盐的“杀虎手”,不知道有没有人好奇究竟是用来干什么的?

难道真就是字面意思用来猎杀老虎的?

其实这还真没错。

天顺六年冬,居庸关长城直抵山西大同一带虎患严重,于是明英宗朱祁镇命令太监韦诚率领三千营的杀虎手去当地猎杀老虎。

天顺六年十二月二十二日,内官韦诚奉命率领杀虎手,并起集军夫,于居庸关直抵大同一带杀虎,奏千户等官冯福等七名不到。

诏锦衣卫擒之,枷于三千营示众。

据天顺八年进士马愈的《马氏日抄》“擒虎”条记载:

天顺己卯,有虎至城东北外角,英庙命杀虎手三百人往擒之,毋得伤虎。

杀虎手所执兵,刚叉、托叉相半,刚叉三出尖刃,托叉歧出无刃,至则围虎。

而孙明者,父子皆往。明为虎撄坐身下,众以刚叉逗其口,使不伤人。而明之子后曳虎尾,尾掉人随以掉,虎遂被擒。舁入大内,杀虎手皆执叉以待上于后苑山子。上观之,命送虎圈。赏杀虎人手钞若干锭。比颁赏,托叉者与之,而三刃者不赏。

天顺三年,有老虎跑到了京城东北外角,朱祁镇赶紧命令三百个杀虎手去抓,但他想看看这只胆大包天的老虎,于是命令众杀虎手不得伤害老虎,要活捉。

古代没有麻醉剂,要活捉老虎可就难了。三百杀虎手又是钢叉逗其口,又是徒手上阵抓老虎尾巴,有个叫孙明的差点没死在老虎嘴下,最后好不容易才将其活捉。

虽然朱祁镇这条命令真是不干人事,但也让我们清楚知道了明代的“杀虎手”的主要业务是干啥的,以及“杀虎手”怎么抓老虎、采用什么工具、编制数目大概有多少。

当然,明代的“杀虎手”也不单单只是杀虎、捕虎,正如明代的弓兵、番子手,随着各种社会问题的出现,也都渐渐有了各种各样的新业务。

比如嘉靖年间,倭患严重,地方上的“杀虎手”还要参与抗倭:

嘉靖三十四年七月二十四日,南陵倭流刼至芜湖,纵火烧南岸,突渡北岸入市,各商民义勇登屋,以瓦石灰礶击之,贼多伤者,遂奔去,各商兵下屋,生縳二倭,斩首十级,贼趋太平府。

是时操江都御史褒善驻太平,遣千户曾 等督乡兵义勇、杀虎手等兵御之于马厂,大败,贼遂进逼府城,城中人断河桥防守……

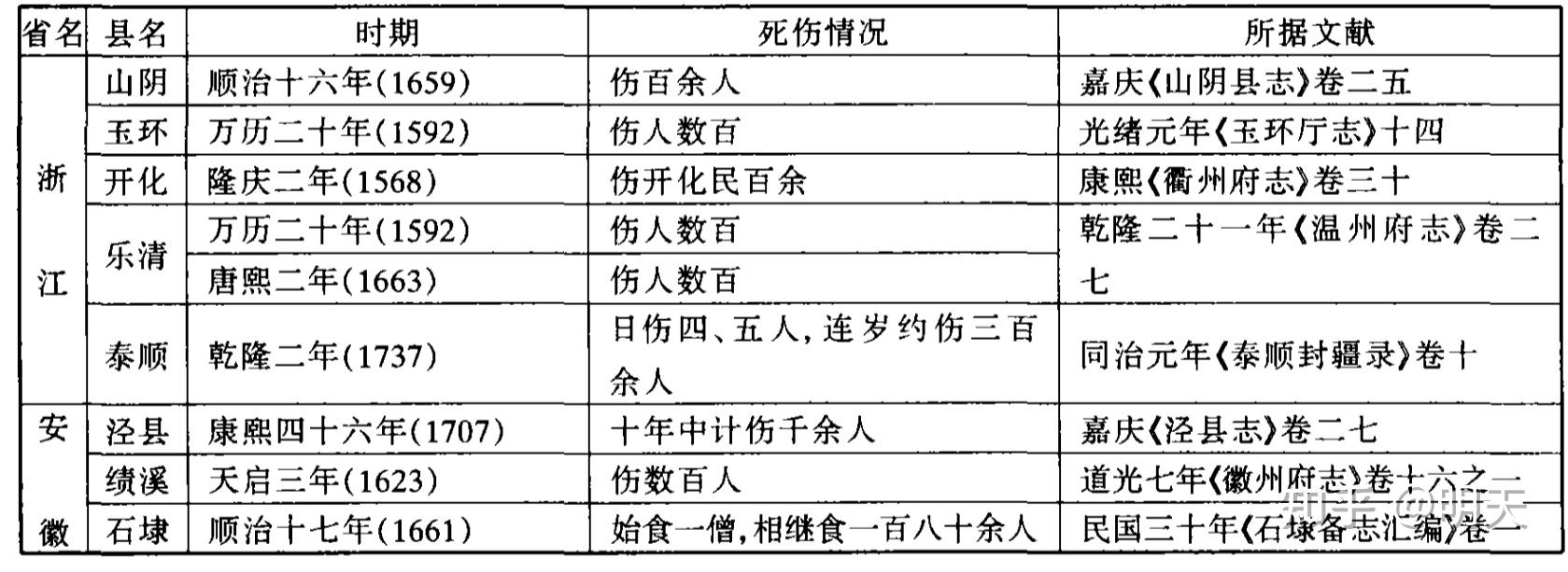

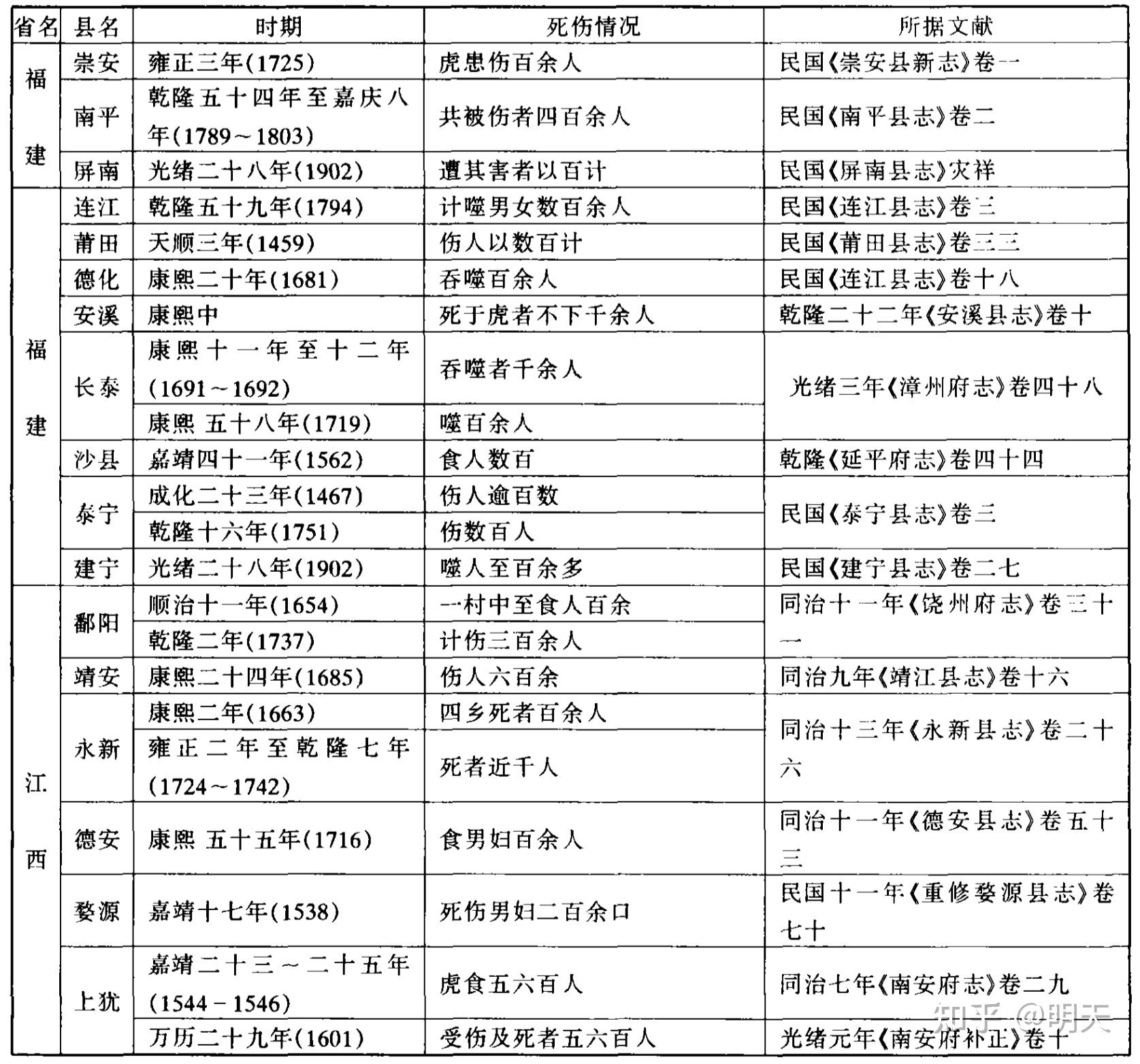

其实看一些古籍史料的记载,明清时期,全国各地的虎患都很严重。尤其是曾分布有大量华南虎种群的东南诸省,很多百姓葬身虎口,下表是明清时期死伤百人以上的虎患事件:

以南方的福建省为例。

明清时期福建虎患严重,所涉范围之广、危害程度之深,均远超前代。

一是因为明清流传下来的史料很多;

二是因为随着生产力的发展,土豆、番薯、玉米等等新式外来作物的引进、推广,明清时期人口增长很快,人地冲突矛盾加剧,很多山区、丘陵都被开发出来,至少能种番薯活命,于是老虎的栖息地、生存空间被进一步压缩。

实际上虎患严峻,其根源并不仅仅是人口膨胀所造成的山区开垦,更与区域经济国际化有关,尤其是近代开埠之后,茶叶、林业贸易的兴盛,导致生态急剧恶化,虎患骤增。

从时空分布来看,明初虎患尚少,弘治之后,由于气候变化、自然灾害连连,虎患开始增多,而明末清初的社会动乱、不恰当的行政举措,更使猛虎肆意荼毒。

如福州,宋代“虎,山深处有之。异时,或忽至城邑”。

到了元至正年间,老虎出没已成常事,以致“白昼,获虎于郡城西”。

人口密集的闽北,虎势汹汹,如建宁府“猛虎白昼群行,道旁居民多为所食,哭泣相闻,无所赴诉”。

但总体而言,此时虎患尚不严重,文献记载极少,仅有十余条史料,多发生在局部县份,地点在郊外。

到了明清,福建虎患骤然增加,记载非常多,随便在古籍数据库中一搜,就达一两百条。

而老虎活动范围也有扩大趋势,全省除平潭外,其余63州县均有出没,惨遭虎噬的民众常达千百,持续长达数年,令人触目惊心。

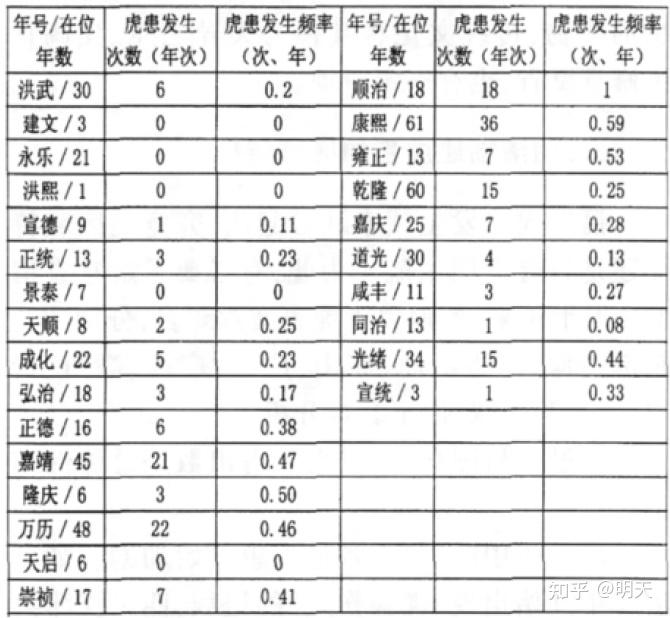

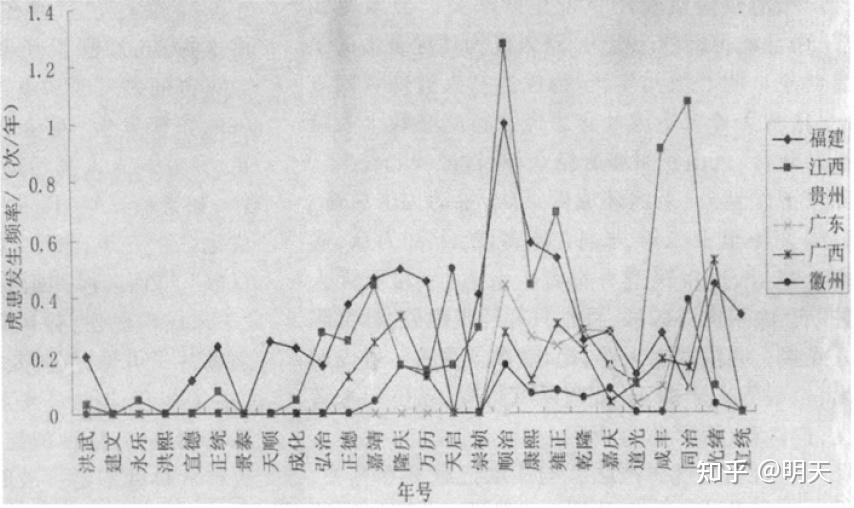

有学者根据福建的地方府州县志记载,作了一张明清时期福建虎患时间分布及其频率表:

明初,福建共发生30起,频率达0.2,随后平息,数十年间仅发生一两起。

至明中叶,虎患骤增,如正统年间虎患发生3起,频率达0.23。此后,虎患继续增多,尤以明末清初最为严重。

满清顺治年间,每年频率竟达1,随后减少,分别为0.59、0.53,至清中叶,频率与明中叶相似。但至晚清,虎患呈骤增之势,光绪年间为0.44,与明末崇祯接近。

明清福建虎患不仅发生频率高、波及范围广,而且危害剧烈。樵夫、路人成为猛虎袭击的主要对象,所以经常有官府组织军队、民间百姓到山林、田地中捕杀、驱赶靠近村庄的老虎。

相关史料记载:

明万历元年,宁德虎患:“人被伤者四五十,猪狗无算”,造成社会恐慌,“行路必数十人持械乃敢行,入山樵采亦必结众,鸣锣鼓噪乃往”。除守卫领地外,老虎还成群结队,主动攻击村庄。

康熙九年至十二年,长泰“邑多虎,十百为众,逾垣入室,八里乡民遭吞噬者千余人,小村至无人种”。由于虎势凶猛,百姓只好迁徙他处,社会陷入瘫痪。

明洪武二十年,德化“黑虎为灾。群虎四出,白昼噬人于牖下,或夜阖室尽噬,缘是死亡转徙,户口耗,田野荒。”

大量人口不断向山区进逼和新作物的引进推广,而出现的山区开垦规模的扩大,对山林资源严重破坏,激化了虎与人之间的矛盾。

但就福建而言, 虎患不能简单归咎于人口膨胀,它与气候变化、商品经济发展、社会变迁均有密切关系。

明清时期的闽东虎患最为凶猛,其烈度、广度均超过其他地方,成为严重的社会问题。

因此,当地民众常祈求各种神灵庇佑,保佑老百姓免受虎患之害,其中最有名的就是——林公大王。

林公原名林亘,传说其为打猎能手,曾深入虎穴消灭猛虎。

《宁德县志》记载:“相传神为宋时邑杉洋人,善搏虎。没后能御虎灾,故祀之。”

在地方士绅的支持下,“林公大王”从民间淫祠升格为官方认可神灵,成为闽东主要的民间信仰,祠庙急剧增加。

《宁德县志》记载:宁德北门外,碧山樟树下,周墩东门、西门、杉溪、瓮窑都建有林公宫。每年正月初五至十五,各处林公庙都要组织人员到杉洋祖殿“求林公”、分香火,举行专门的“平安福”仪式。

这也反映出当地虎患严重,老虎很多。