如何看待“滥觞”一词的滥用?

发布时间:

2023-08-15 23:36

阅读量:

14

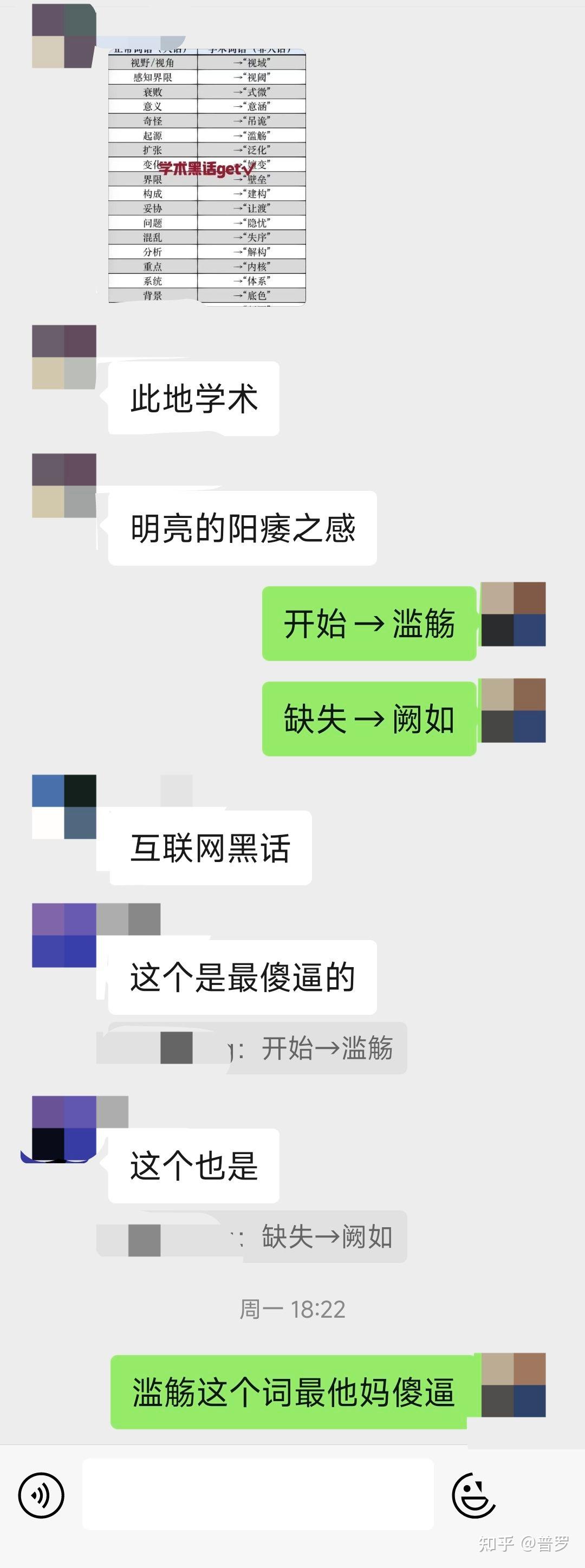

第一类,爱装逼。根本不属于概念和知识上应有的难度。仅仅是用一些矫揉造作的词润色文笔而已、具有时代特征,可用于术语概念,有完全可以替换的简单词汇,在今天的著作中一部分如今已经被简化或白化。以滥觞、阙如、翡冷翠、卢骚、嬗变、吊诡、内核、视域为代表(八十年代翻译最常见)。

第二类,借用古语 改造而来的概念性词汇。有完全可替换的词汇或有可白话再造的可能。以阙如、形而上下为代表。

第三类,创造性概念词汇。不置可否,有的属于装逼,有的属于组合概念的精简,因生僻字和语法结构,产生陌生感和歧义。以流变、图式、延宕为代表。

第四类,定义不统一的概念术语。纯属人造障碍,不像自然科学的术语有严格且统一的定义。以形式、理性、内容、具体化、神为代表。最典型的案例就是经验派和唯理派之争,两派由于用语不统一,攻击都是牛头不对马嘴,不中要害。

第五类,生活用语的异用。造成误解的来源,同时在著作中没有特别说明,只能通过上下文判断。如感性、理性、主体、具体、存在...

总之,弄一些人民群众看不懂的文饰词汇来阻挡知识的追求,纯属人造障碍。在翻译西方文论的时候应该就已有的词汇、从简、更接近白话和日常概念来翻译。

- 开始/初期要叫“滥觞”(滥→乱,觞→殇,长得像个贬义词一样);

- 缺失要叫“阙如”(“阙”通假字照搬,你叫缺不好么,“如”在白话里算羡余吗?作词素吗?有这种用法吗?);

- 缺席要叫“不在场 ”(你以为你在拍柯南啊?)

- 演变要叫“流变”;(外行还以为流作副词,是一种变的性质或方式)

- 模仿要叫“摹仿”;(刻意区分艺术摹仿和日常模仿的嫌疑,就像为了区分洱海,故意造了个三点水的耳)

- 表现/表达 要叫“表征”;(“表”有出之意,“征”有收纳归纳的含义,“表征”你到底是出还是收?)

- 指代要叫“指征”

- 模式/图章/模块要叫“图式”

- 隐藏信息(repertoire)要叫“保留剧目”(此处是运用比喻)

- 死循环要叫“延宕”(宕,生僻字,不利于理解)

- 天理/本体/天道 要叫“理性”“逻各斯”“物自体”“存在”(日常用语里“理性”一词作形容词,指逻辑性)

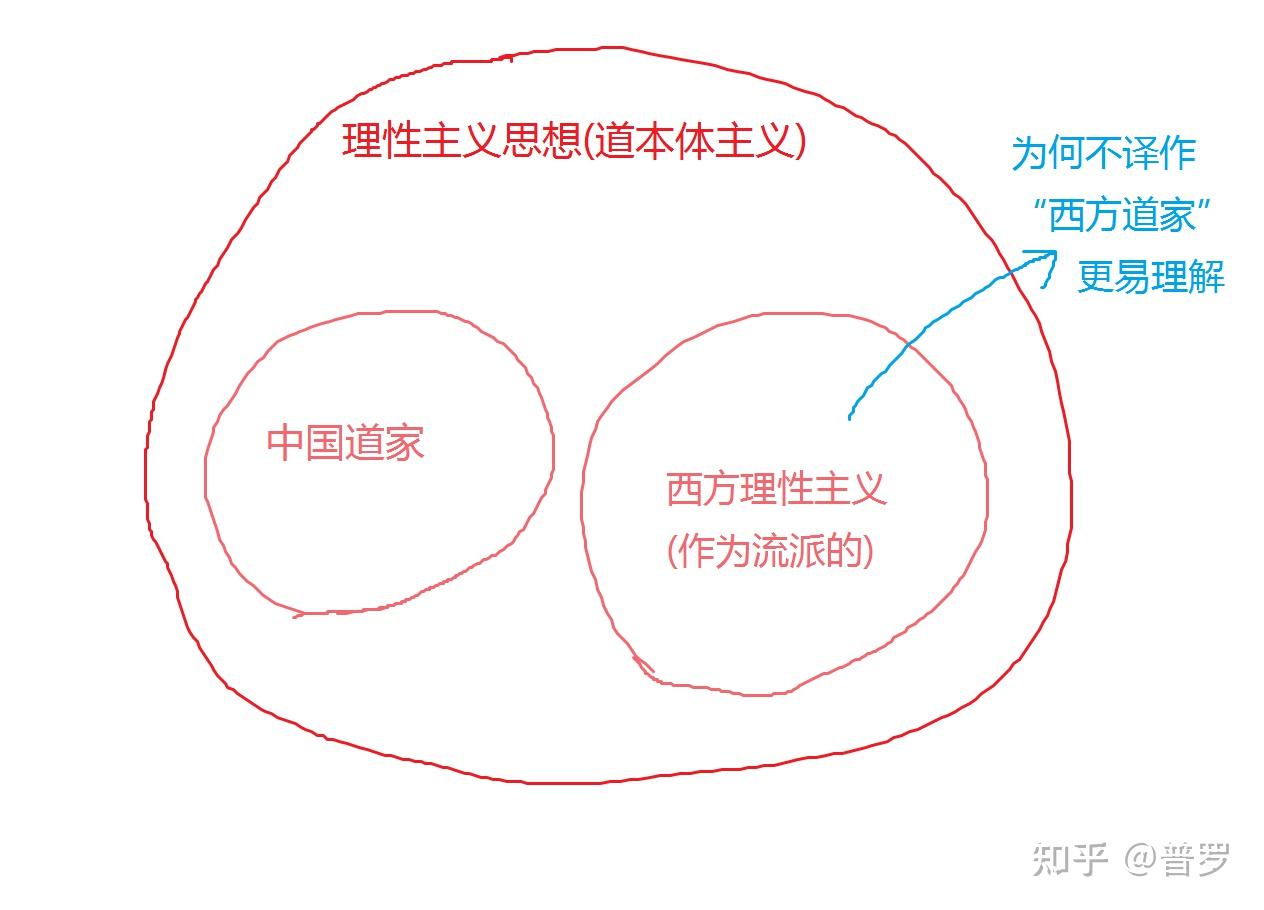

- “理性主义”外行一听以为是讲理、讲逻辑的门派,却不知道基本世界观和宇宙演变论和我国“道家”基本一致,叫“(西方)道家”不是很合适?白话一点叫“道本体主义”不也行?(有的著作就把理性翻译为“道”,且道家在理论性质上属于理性主义大家庭)【不会吧不会吧,评论区怎么这么多民哲连“理性主义”是啥都不知道就来怼】

- 我、人格化对象、动作主动方要叫“主体”(日常用语里“主体”一词指的是一个整体中大的部分)

- 观察、观看、欣赏要叫“观照”(yoroshiku多多关照);

- 临界值要叫“阈值”(长得像个阀值,词的意义上反而更接近阀门);

- 取舍/批判继承 要叫“扬弃”(这个词总结得很好,但太骚了);

- 资料汇编要叫“综述”;

- 现实的事物要叫“存在者”(这个确实不好翻)

- 现实要叫 “现象界”

- 感官性、物理性 要叫“感性”(日常用语里“感性”指的是情绪敏感)

- 现实性、个别性、特殊性要叫成“具体性”(日常用语里“具体”指的是详尽详细)

- 交流(communication)要叫“传播”

- 分析拆解要叫“解构”

- 重建要叫“重构”

- 视野(horizon)要叫“视域”(两种翻译都有,后者纯粹卖骚)

- 上下文要叫“语境”(同上)

- 变化要叫“嬗变”

- 基本要素、元素、因素要叫“元”

- 衰败要叫“式微”(纯粹卖骚)

- 核心、重心、重点 要叫“内核”

- 奇怪要叫“诡谲”“吊诡”

- “形式”一词就有至少5个歧义(形式因、技巧、外形、结构、图形、表面功夫)

- “表现”一词也是相当具有魔幻性

- “自然”一词更是相当具有迷惑性

- “罗马的”要叫“罗曼”,和浪漫、罗曼蒂克混淆不清

- “现代”换汤不换药后改名叫“后现代”

- 词面-词义/形式-内容 要叫“能指”-“所指”(有人翻译为前者,更好理解,切符合语法、构词法)

- 静态的要叫“共时性”,动态的要叫“历时性”

- 横坐标-纵坐标要叫“横组合-纵聚合”

- 歧义/多义性 要叫“开放性”(可互换,但后者更骚)

- “形而上-形而下”,不知道谁借用的中国古典文论概念,叫神界-现实不更贴切吗?古人都知道形而上叫“道”,形而下叫“器”,叫道和器岂不比形而上下更精简?“形而上学”让外行一头雾水,断句通常为“形而'上学”,叫“道学”岂不更加贴切,且好带入中国语境?

- 翡冷翠、卢骚这些名词翻译,看到都要打哆嗦,一身鸡皮疙瘩...

……

END