星纪魅族宣布终止芯片研发业务,这背后原因有哪些?

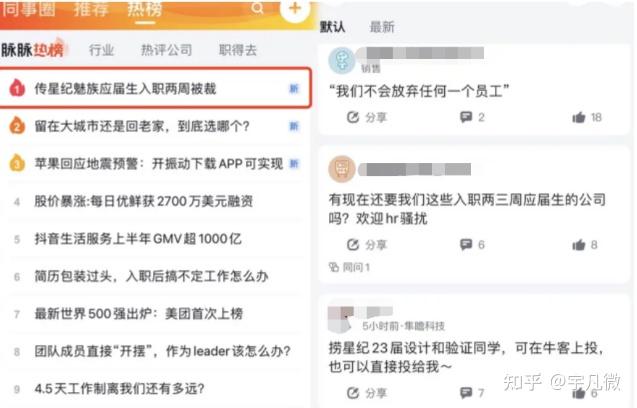

在众多跨界“造芯”的厂商之中,又有一个勇士倒在了半路上。有媒体爆料,星纪魅族集团旗下的芯片研究院正在进行人员调整。

根据调整计划,今年7月入职的40多名应届生将被裁撤,仅有一小部分老员工可以被保留。目前,赔偿方案在商定中。

对于这一突发事件,有今年刚入职星纪魅族的应届生在社交网站上表示崩溃:“入职三周被裁员,放在哪都是比较炸裂的存在。”

引用哲库CEO哽咽的感叹:自古多情空余恨,好梦由来最易醒”,这是今年第二家宣布放弃芯片自研的公司。跨界造芯这场马拉松,为什么那么迷人,又为什么那么难?

来也匆匆,去也匆匆。很多人连星纪魅族都第一次听说,没有想到初见成了终面。

去年7月,湖北星纪时代收购了珠海魅族79.09%股份,成为了后者的实控人,前者的董事长是吉利创始人李书福。集团的成立,也意味着吉利在战略投资魅族九个月后,正式进行了合并。

官宣后,市场上一直有关于魅族的发展路线。魅族能给吉利什么?吉利想要的是什么?我们翻看其官宣后,从官网到发布会的消息,不难读出手机只是星纪魅族的业务之一。

星纪魅族要讲的故事留在了硬件上。除手机外,公司共有三大业务,另外分别是XR和前瞻技术(如芯片/交互)。这些在实现方式上,都需要借助硬件,并且汽车所能用到的导航也是AR和VR技术的应用场景。

也就是说,星纪魅族的三项业务都与汽车有关联。“没有手机软件赋能的汽车厂商,都将逐渐掉队。”沈子瑜在发布会上喊出的口号,也充分说明了魅族的任务是成为吉利冲击高端的马前卒。

更重要的是,被吉利收购后,星纪魅族拥有了“富二代”才能享受到的资源,也给布局芯片提供强大的后台。

有前员工透露,其实早在决定收购魅族之前,星纪时代就已开始着手布局芯片业务。为此,还成立了芯片研究院,更是请了华为海思的Roca担任负责人。

可在芯片市场下行,这个并不恰当的时间点上,进行如此庞大的业务布局。星纪魅族这个“快进快出”马前卒或许当得并不冤。

当初的的信誓旦旦,如今也不过是过眼云烟。星纪魅族退出芯片研发并不令人感到意外,不仅是因为此前OPPO的前车之鉴。

而是对于吉利来说。芯片在其业务体系中属于极度前瞻性业务,这意味着要实现成长和发展,必然需要长时间的投入和资金支持,但无法在短期内获得回报。

收购魅族对于吉利来说,首先是其自身有一定的研发实力,而且收购成本低,收购时长短。低成本的付出,这正是吉利需要的。

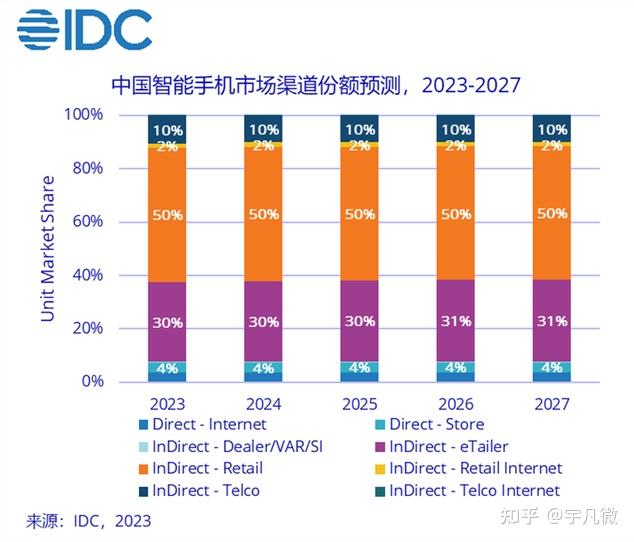

那反观,芯片呢?当前整个芯片市场都处于低迷阶段。我们可以简单来说,手机在内的个人消费电子出货量最终决定了整个芯片产业的行情走向。

如今,手机和PC两大领域的芯片需求占据全球晶圆代工行业产能的一大部分,但是个人消费电子口罩之后已经长期低迷。

尽管汽车芯片需求相对较好,但整体占比不到10%,难以弥补手机和PC市场下行所带来的负面影响。

而前段时间被苹果炒起来的,虚拟现实领域的需求也仍在探索阶段,短期内也无法形成大规模需求。

所以,星纪魅族的芯片业务从开始到结束几乎都处于手机市场的低迷时期。

这是非常不幸的巧合,也是吉利不想看到的。因为星纪魅族自身的手机业务,还在努力争取稳定住第二梯队的阶段,根本没有精力为芯片提供稳定的输血。

所以从这个维度来看,吉利以及李书福对星际魅族的期待,就是先不要给我摆烂,不要给公司的整体业务拖后腿。

而除了市场上的无力,跨界造芯在当下,也极大可能成为国家队进场前的“炮灰”。放眼全球的角逐,早已超出传统意义上的公司之间的博弈,开始被注入更多的“国家意志”。

前有,美国国会通过了《芯片和科学法案》,设立了四个基金为美国芯片产业提供了五年527亿美元的补贴支持。后有,欧盟《芯片法案》,计划投资430亿欧元来扩大欧盟的芯片产能,并减少对国际市场的过度依赖。

而在国内的芯片行业中,也有国家集成电路产业投资基金进行规划发展。基金一期募集资金1387.2亿元,二期2041.5亿元,充分代表了国家队下场对芯片发展的“整治”。

即使在中芯国际这样的巨头公司,也已进入由“大基金”主导的时代。

随着国家队的亲自下场,芯片竞争无意外将进入长期的烧钱拉锯战。对于像星纪魅族这样规模的公司来说,在没有获得更高层面的支持的情况下,也很难在全球竞争中生存。

所以综上所述,即便芯片发展是大势所趋,但也并不意味着厂商必须跨界做写这个必答题。而应转换成选择题,根据自身的资源和能力,基于市场化和商业化的考虑做出决策。

也许,星纪魅族刚迈出起跑线就停步,是当下最好的选择。可是,停下就意味着退赛吗?那可不一定。

据爆料,星纪魅族曾在4月就筹划将芯片“自立门户”,原本打算获得新的融资后成立新公司,但相关融资的进展并不顺利,所以,最终还是做出了整体裁撤的决定。

而我们回到星际魅族成立的初衷,李书福和沈子瑜都说过想要打通手机、车机、XR、芯片等所有智能设备的界限,而这也成了星纪魅族的使命。

所以,在通往不确定未来的道路上,或许回归到汽车上才是最好的出路。

在裁撤前,星纪魅族的芯片研究院主要包括三个部门:Soc开发部、媒体开发部和XPU开发部,但由于成立时间短,目前只有XR芯片上有进展。

所以,我们可以看到其实,在当下其实集团内还未在自己的命脉,汽车上出到成果。如此就被搁置,那前期的资源投入和人员培养全都付之东流,未免也太过可惜。

我们再观察一下在研究院的人员构成,负责人来自华为海思,曾是华为海思21级的高层技术人员,另外还有2位来自华为海思20级的技术专家,以及近40位985的硕士生。因此,这批人才在如今的就业市场上都是香饽饽。

对于这些相关人员的归置上,集团那边的说法正在实施员工内部转岗分流方案,寻求内部转岗消化。如果这批人全都回流到汽车智能化部门,那将是吉利的又一大强力补充。

在如今的浪潮下,百年汽车产业秩序迎来重塑。除却灵魂论的话语权之争,也带来智能化的刚需。

在吉利通往智能化的落脚点上,星纪魅族就承担着十分重要的任务,叠加行业大势。星纪魅族这次的造芯的止步,或许可以带来新一轮的发展前景 。

所以,壮士断腕,及时止损。在当下趁早把星际魅族回归到软件体系,建立更加开放、更加通用的车载 OS 平台,把握绝对的话语权,不失为另一步好棋。

首先,魅族作为消费电子公司,其优势是快速的技术迭代以及对前瞻技术的把握,这对汽车行业是一种降维打击。

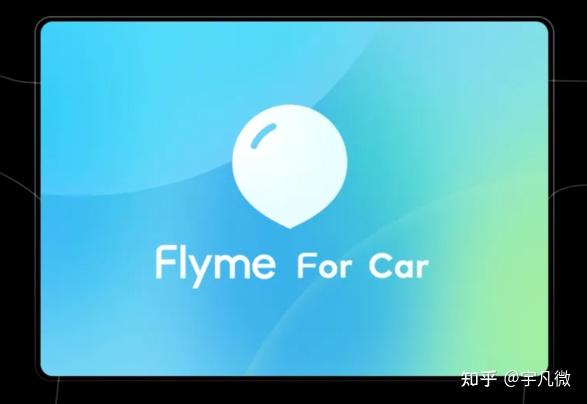

早在去年年末,魅族就发布了Flyme Auto车载交互软件,助力吉利从电动化向智能化转型。Flyme Auto是魅族的Flyme系统在智能座舱上的延续,后者曾是魅族最大的卖点之一。

在今年上海MWC上,魅族更是提出了「手机域」的概念,以手机作为智能终端的关键联结。将手机的算力、生态、和个性化,无缝衔接的辐射至周边的智能产品,实现生态融合,一体多端的体验。

其次,还体现在开发基础上。许多汽车制造商花费了大量的财力、物力和时间自主研发汽车生态,然而尽管付出了很大的努力,销量却没有明显提升。

相比之下,搞手机出身的魅族就不同了。本身就拥有庞大的软件团队,并且手机销量巨大,软件可以盈利,这使得它们能够培养一个庞大的团队来确保产品质量。

如果自身手机团队再增加一部分成员,并将相同的能力应用于汽车领域,这是相对容易的,因为汽车每天平均只运行40分钟,而手机至少要超过5个小时的使用时间。

因此,手机团队分身进入汽车领域,将为整个汽车生态产品带来强大的核心竞争力和推动力。

最后就是,大多数人会忽略的一点。那就是品牌,魅族品牌有着几千万魅友的沉淀,而且当中大部分用户购买力和品牌忠诚度较高。

而在品牌渠道方面,星纪魅族已经重启渠道的重建,到25年将建设1000家线下门店。当重新把品牌与消费者之间的纽带给打通,那批已经有消费能力的魅友们,难保不会在“三二一”上车的吆喝下,为情怀冲动消费。

不过,在吉利锐意进取的同时,也要积极克服内部存在的问题,不然,即便星纪魅族拥有绝佳“天赋”,也未必能笑到最后。

首先就是“大集团病”。吉利这棵大树下不乏造芯和汽车智能的“私生子”。亿咖通就是吉利的子公司,但去年8月却被吉利旗下的路特斯拒绝。

路特斯认为亿咖通提供的方案与其高端需求不符,宁愿选择自主研发。

另外,吉利旗下的高端车极氪,在选择供应商时,亿咖通也只是T2级别的供应商,仅负责部分导航、多媒体和云端语音的优化工作。

所以,吉利虽然可以为Flyme Auto提供产品支持,但内部执行上可能会面临不小困难。如果搭载产品的规模较小,将不利于Flyme Auto的调优工作。

此外,就是对于当下汽车智能市场来说,尽管,含着金汤勺的Flyme Auto来势汹汹,但目前仍无法确定它是否能够满足市场的期望值。

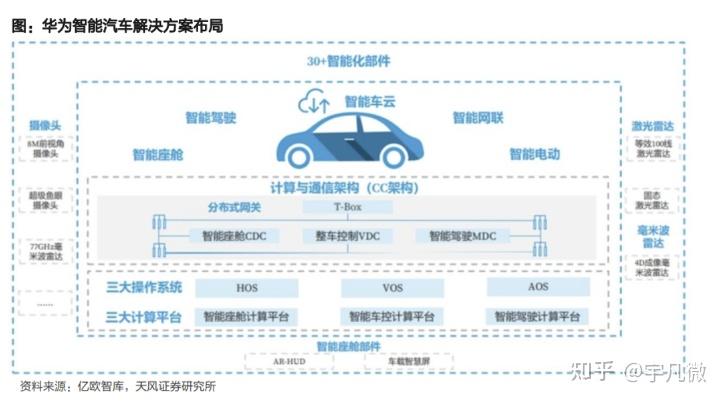

华为已经在市场上树立了智能化的标杆,Flyme Auto难以避免地会成为比较对象。然而,以当下吉利对于电动车的布局,即便进行了大规模的投入,需要多少时间,才能有一个积极的验证,也还是未知数。

无论如何,这也是星际魅族一条“芯”的出路。

既然务实地选择放弃“自研芯片”,不就是为了能够更好的继续前行。至于后续,星纪魅族能不能重新聚焦于汽车产品创新和软件用户体验,相信将近20岁的魅族会书写好自己的答卷。

背靠吉利这棵大树,从中国市场出发,我们期待下一个特斯拉的故事。