为什么明十三陵只挖了定陵?

明十三陵中的定陵是唯一一个被考古学家打开的皇陵。墓主人万历皇帝在紫禁城度过了30年与世隔绝的生活。

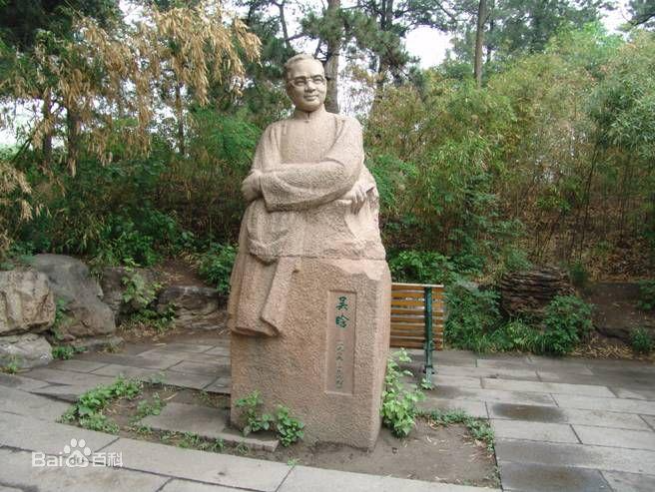

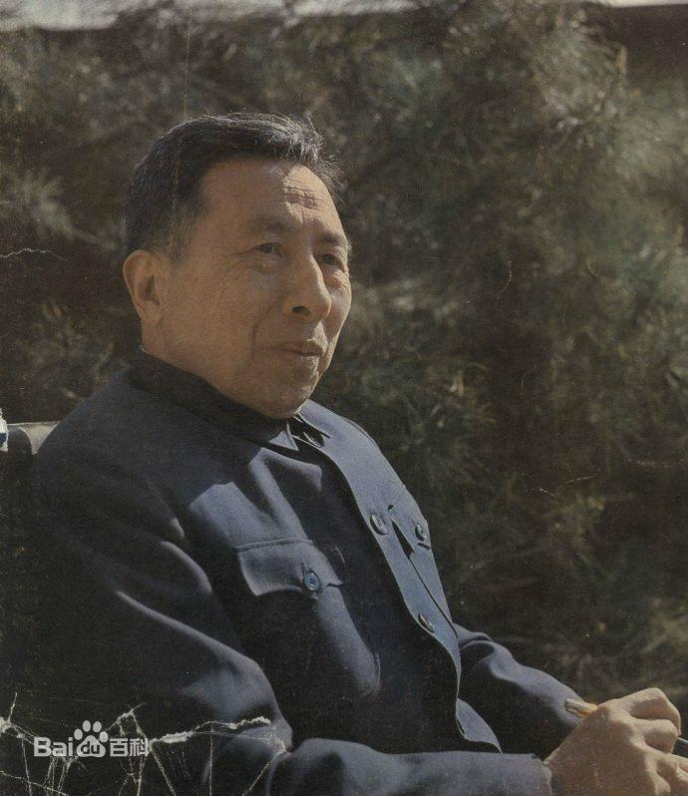

对十三陵的考古发掘,开始于上世纪五十年代的北京。最早提出这个计划的,是当时中国著名的历史学家、时任北京市副市长的吴晗以及著名的争议学者郭沫若。

吴晗是研究明朝历史的专家,他联合其他几位历史学家(其中就包括郭沫若)共同拟定了一个请求政府同意挖掘十三陵的计划。这也是有史以来第一份由历史学家提出的挖掘古代皇陵的考古计划。尽管很多人提出质疑和反对,但是由于反对者人微言轻,吴晗和郭沫若的计划最终得到了政府的批准。

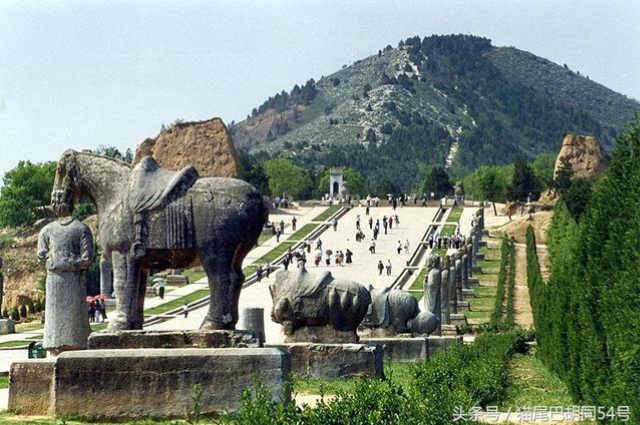

1956年春天,考古队进入十三陵进行秘密调查。考古队的挖掘目标就是十三陵中最大的、朱棣的长陵。但是长陵的地宫入口一直没有被找到,考古队决定先找一个稍小的坟墓进行试掘,等有了经验后再挖掘长陵。

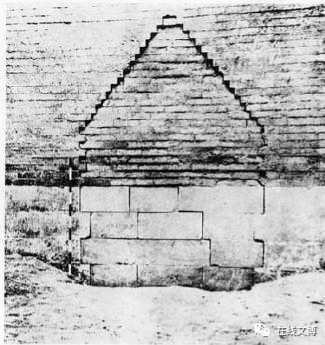

考古队把定陵当作试掘目标是因为一个偶然的发现,定陵宝城上的城砖有部分塌陷,出现了明显的裂缝,考古人员认为这里就连接着定陵地宫的入口。于是考古队决定根据这一线索进行试探性的挖掘。

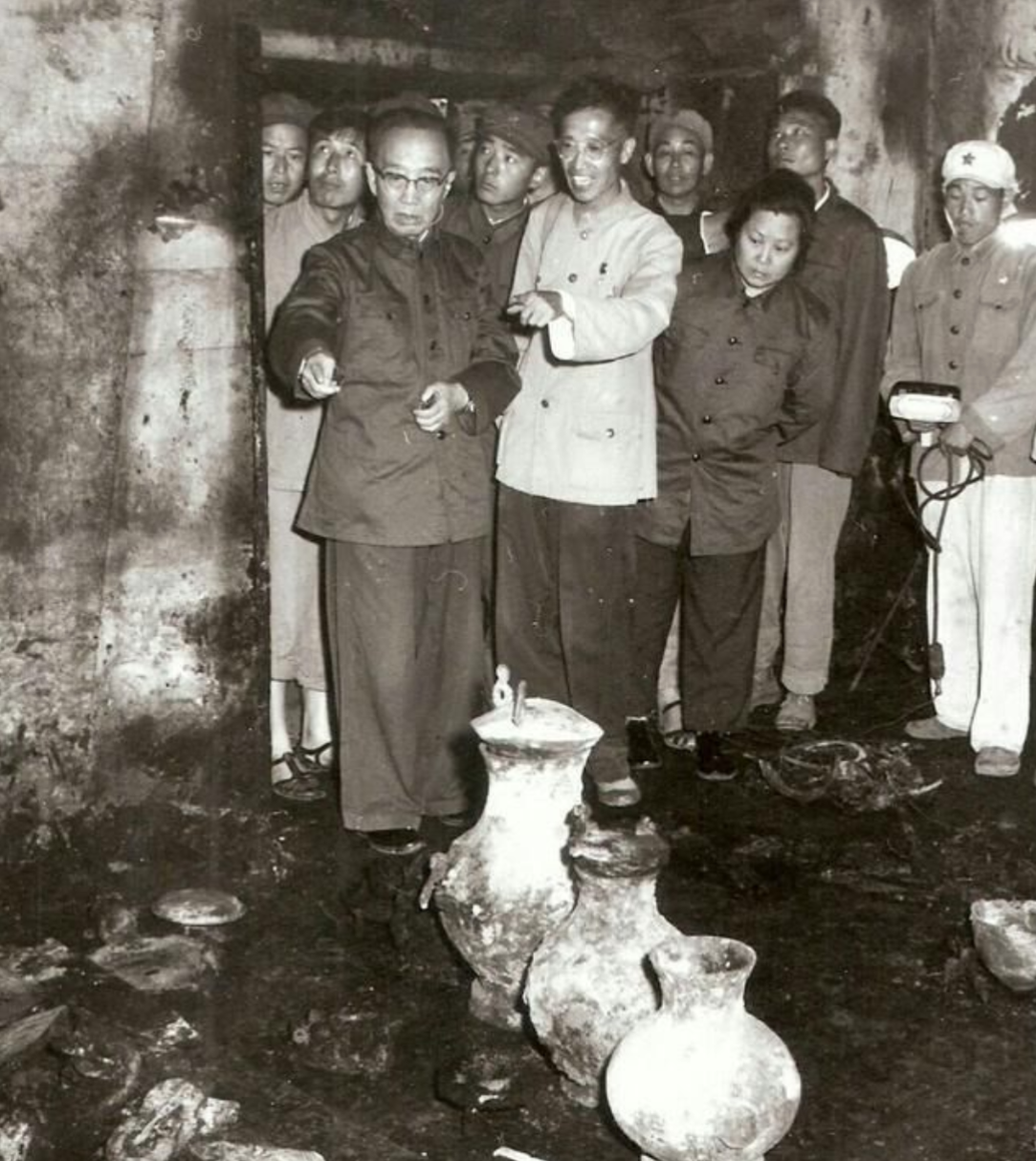

1956年5月,定陵的试掘工作开始。考古队顺着裂缝挖掘了仅仅一米深,就发现了刻有“隧道门”的石砖。经过几周的挖掘,伸向宝城深处的隧道被发现了。

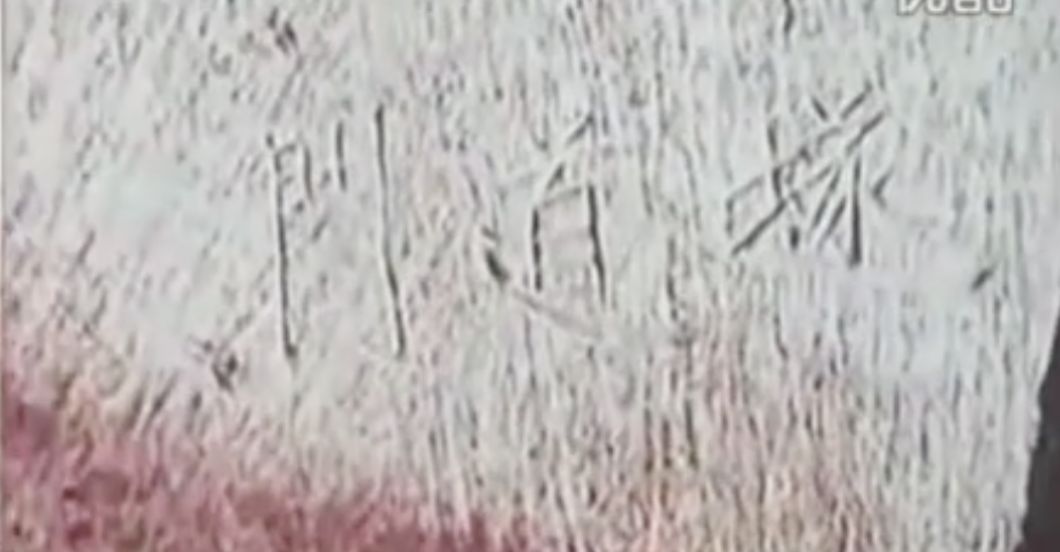

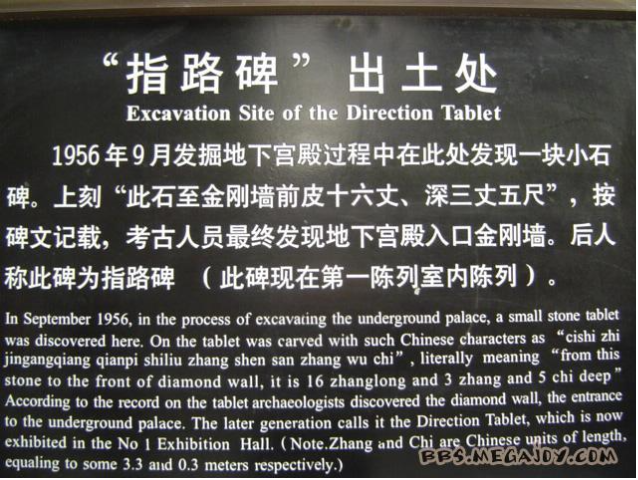

但由于经验不足以及雨季来临,时断时续的挖掘工作进入僵局。因为很久没有新的线索,考古队情绪低落。但就在这时,一块刻字的小石碑被发现了,疑似大约是指示了距离金刚墙还有十六丈深。

一直等到第二年,考古队才挖到了金刚墙所在处,发现了那个著名的梯形开口,即四百多年前万历皇帝入葬时的入口。

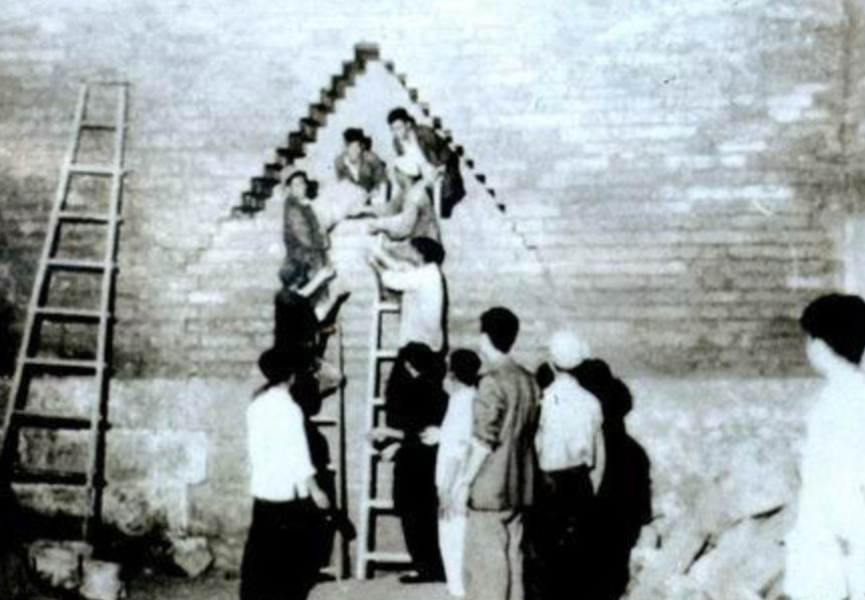

考古队出于对陵墓中可能存在的暗箭机关或毒气的恐惧,都不愿成为拆第一块砖的人。最后只能抓阄决定人选。偏巧拆砖的时节总是电闪雷鸣,雨水却不大,搞得人心惶惶。经过谨慎的拆砖,缺口最上面的几层砖被卸了下来。

考古人员几经试探后钻了进去,并找到了地宫的大门。这是用整块汉白玉雕凿而成的。

考古队继续向前就发现了白石雕刻的帝后座椅以及祭祀器皿万年灯(早就灭了)等物。万历皇帝的妃子墓室是空的,未被使用过。

装万年灯的明青花大缸还是万历爷爷辈大明嘉靖年间的产品,可见以当时的烧造技术,烧出这么大的青花缸是很不易的,搞得万历本朝都拿不出这么大的成品。

谁能告诉我这些大缸现在在何处?都被红卫兵砸了吗?

再之后,就是万历皇帝与两位皇后的金丝楠木棺椁和遗骸。在那个无知的年代,刚开门的定陵博物馆为了应付领导的检查在棺床上放了复制品,棺椁原件因为太大竟被丢到山谷里。

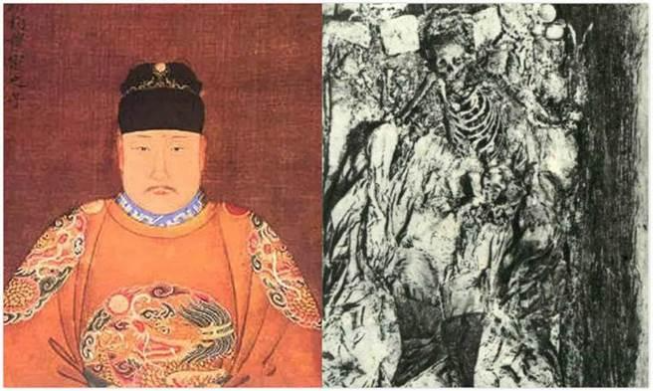

在此之前,中科院古脊椎与古人类研究所经过一年的努力,才将三具散开的万历帝后尸骨穿制成整体。但是在文革时期,它们被红卫兵砸烂又点燃,天降大雨后将碎碎骨灰与大地融为一体。十几年后,当年的科考人员来到焚骨现场想找找遗痕,但是连骨渣都没发现。

据当年出土后的万历遗骨资料来看,万历皇帝有严重的龋齿和牙周病,一条腿长、一条腿短,驼背,身高仅仅1.64米。据史料记载,万历一生多病,经常出现“头晕目眩”“身体发软”“目疾足痛”等症状,但臣僚们面对其28年不上朝的消极怠工,多将他的病症归咎于酒色过度、精气亏损。

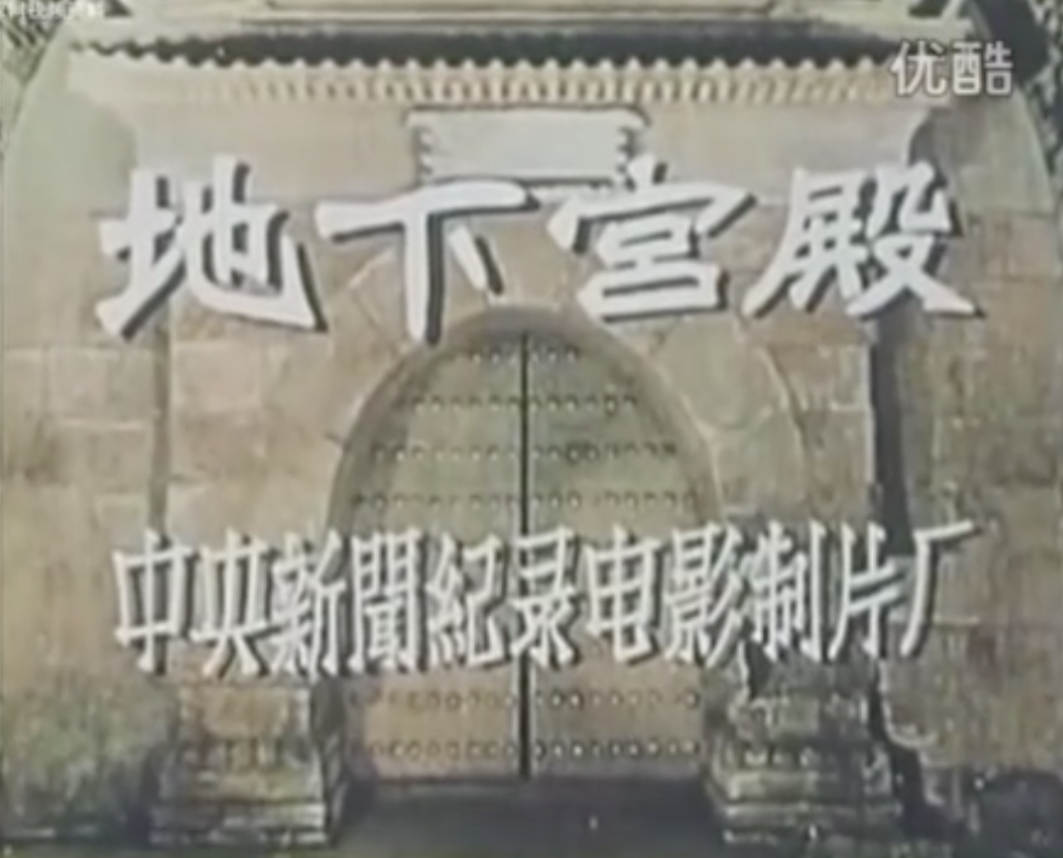

关于定陵当年考古队挖掘的情况可以看老纪录片《地下宫殿》,其中解说员说定陵地宫的珍宝被三具尸体霸占引起弹幕的一片吐槽,痛斥郭沫若“发丘中郎将”“摸金校尉”(均为三国时期官方盗墓人员称谓)者比比皆是。

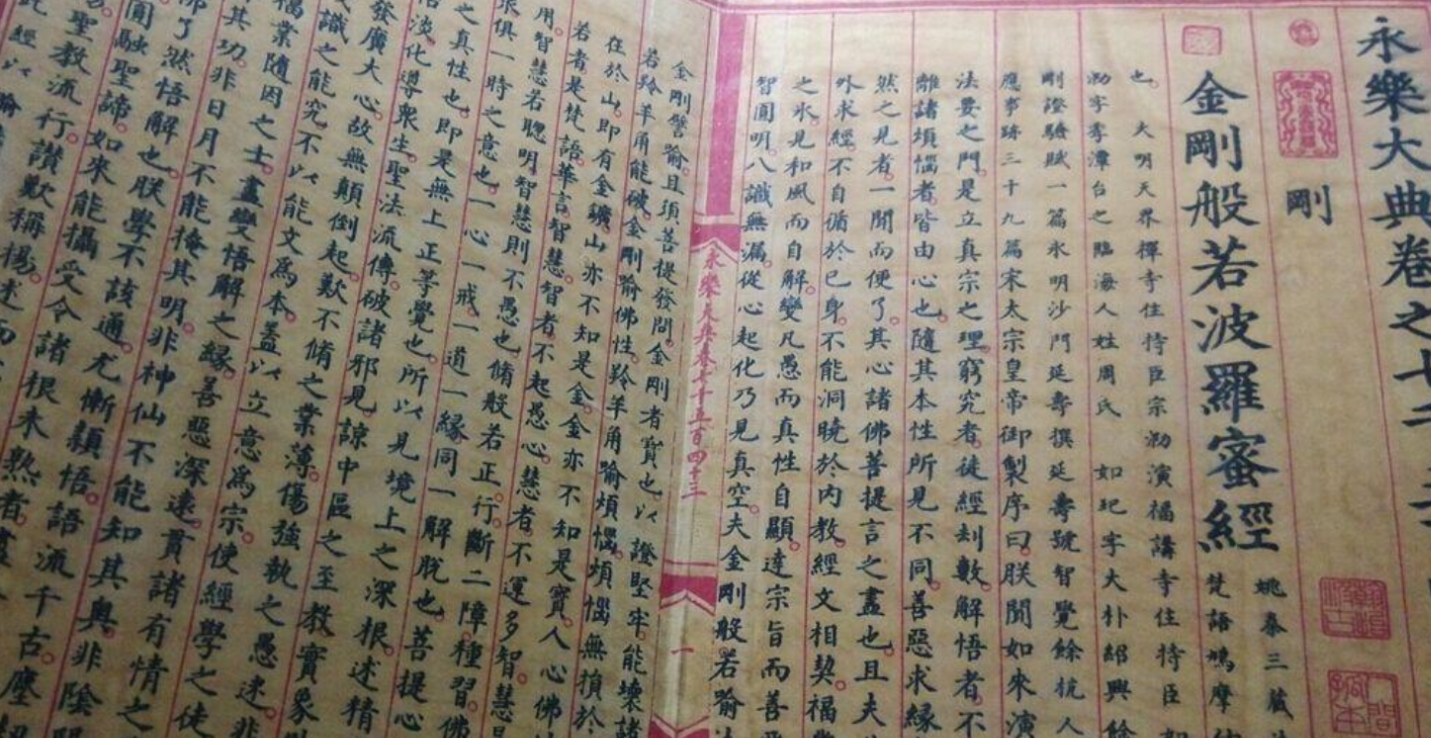

众所周知郭沫若与吴晗想挖掘明十三陵的欲望非常强。当然吴晗是明史研究专家,他对明十三陵中最大的长陵(朱棣墓)埋藏全本的《永乐大典》期待值极高。现存于世间的《永乐大典》仅仅剩下700多卷复制的残本,很多历史学家包括郭沫若都相信《永乐大典》的全本原件埋藏在明长陵。

在上世纪五十年代的考古氛围中,都想着申请一个挖皇陵的机会不容易,终于有机会了一定要挖最好最大的长陵。当时国务院起先很有顾虑,但经不住郭沫若带领一群学者和考古学家、历史学家三番五次申请写信,同意他们在官方许可的情况下挖掘长陵。

郭沫若得知申请批下来后欣喜若狂,但是考古队费了一整年的时间也没找到长陵的地宫入口。于是有人建议暂时放弃长陵挖掘,换一个较小的陵墓积累经验。于是郭沫若等人把目光放在了明献陵,即明仁宗朱高炽(朱棣长子)和皇后张氏的陵墓。

但就在考古人员探查明献陵期间出现了定陵封土出现裂缝的信息,很多人对定陵开始产生兴趣。历史学家夏鼐便极力劝考古队放弃献陵,觉得定陵既然已经裂了,就以它入手。但是对郭沫若等人来说,放弃长陵改挖献陵就已经很不甘心了,再换一个当时不怎么太放在眼里的小定陵肯定是不乐意的。但是经过商议大家还是决定放弃尚完好的献陵改挖定陵,明仁宗朱高炽因此逃过一劫。

从定陵后来所遭遇的苦难来看,当年的考古队不得不佩服夏鼐的高瞻远瞩,认为他为保护十三陵尽了力,是国家的功臣。

挖掘定陵后,很多文物尤其是丝织品因技术不到位灰飞烟灭。但是郭沫若并未吸取教训,反而还想继续挖掘长陵,甚至志在武则天与唐高宗的乾陵包括秦始皇墓。当年乾陵附近因施工偶然发现通往地宫的缺口,郭沫若便连夜写了报告向国务院申请挖掘武则天的乾陵。他还以朋友的身份缠着周恩来批准挖陵计划,把考古美好前景吹得天花乱坠。人们认为郭沫若之所以期待乾陵,是因为他对墓中可能藏有的武则天临书王羲之的《兰亭序》垂涎已久。

定陵事件后,全国掀起挖皇陵的浪潮,秦始皇陵和武则天乾陵危在旦夕,夏鼐和郑振铎立即上书国务院,要求制止这种不正常的挖陵浪潮,他们的建议得到了周恩来总理的批准,由此全国范围严禁开掘皇陵。

文革后,郭沫若再次上书周恩来表示想在有生之年看看乾陵及秦始皇墓的真容,但还是被周恩来以各种理由推掉了。

万历帝后棺椁旁边放置了许多装满随葬品的木箱,历经三百多年后木箱已经全部腐烂。明代青花、金壶金盘、珠宝首饰等都暴露在外。万历的棺椁是迄今唯一一个被考古学家打开的皇帝棺椁。

出土酒器

地宫清理出的文物除了祭祀用的礼器,绝大部分都是皇帝与两位皇后的生活用品。其中有大量精美的酒器,万历后期沉迷于酒色,就是这些酒器陪伴他度过沉沦的生活。

酒器多为金玉、宝石制品,稳定性强,因此在出土后被完整地保存了下来。

出土武器

万历皇帝生前也想越马横刀,但是群臣都反对他亲自统领军队。所以万历的戎装基本就没派上过真正的用场。

万历的皇冠

这件皇冠前后各十二串珠子,据说这是为了在庄重的礼仪活动中,提醒皇帝时刻保持端正的姿态。

万历金冠

整个金冠需要150根细如丝发的金线经过非常复杂的工艺才能制作完成。在万历帝后皇冠出土前,人们只在文献上看到明代帝后皇冠的样式记载,定陵文物为目前唯一的实物样式。

万历所在的明朝,是当时世界上最富裕的帝国之一。但是政治的腐败,让大明王朝日渐衰落。就在长城以北,强悍的少数民族女真正在崛起。

四顶皇后凤冠

三龙二凤冠:

这是由黄金、宝石、翡翠、珍珠编织而成的凤冠。

中国传统京戏的服饰就取材于明朝服饰。

万历两位皇后的凤冠堪称世界上最贵的帽子(想必也十分沉重),上面的珍珠就有3000多颗,还镶嵌大量宝石。

这些凤冠是WG时期一个不知名的女性仓库管理员拼尽全力藏匿保护下来的,她为此挨过红卫兵的打,也没有将国宝交出。WG结束后,这位无名英雄将保护下来的凤冠上交国家。

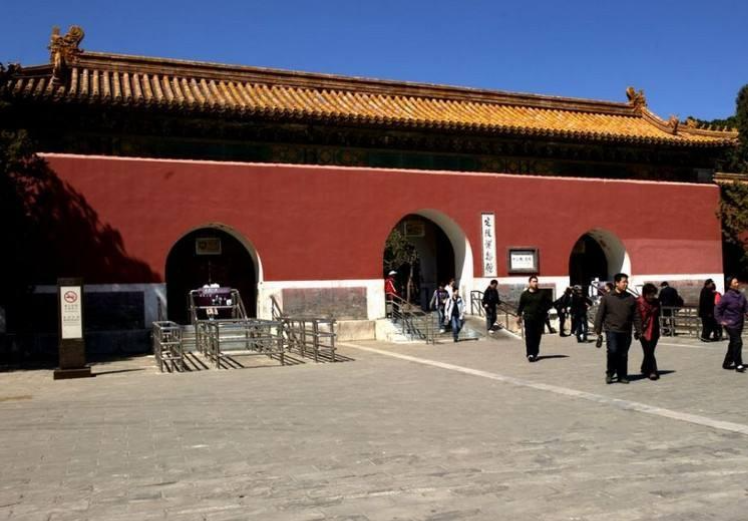

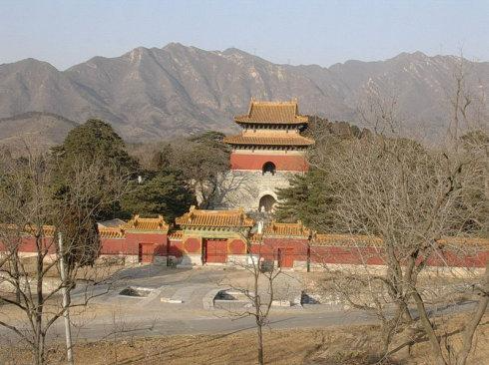

定陵景区

门票

历史上的万历皇帝似乎很早就对人生失去了兴趣,他隐居后宫拒绝与大臣见面长达三十多年。年纪轻轻时就花费白银八百多万两修建自己的陵墓——定陵。这笔花费相当于明朝当时两年在农业上征得的全部税收。

定陵地宫快要竣工的时候,万历皇帝亲自来视察一番。之后他默然回宫,再也没有走出过紫禁城。这个悲观厌世的皇帝似乎一直在绝望中等待死神光临。

万历死后与相继去世的皇后,以及更早时期故去的皇后合葬在定陵,他生前曾指示心爱的郑贵妃死后与自己合葬。但是郑贵妃被朝臣视为妖妇,万历死后十余年后,郑贵妃去世时未能安葬定陵。

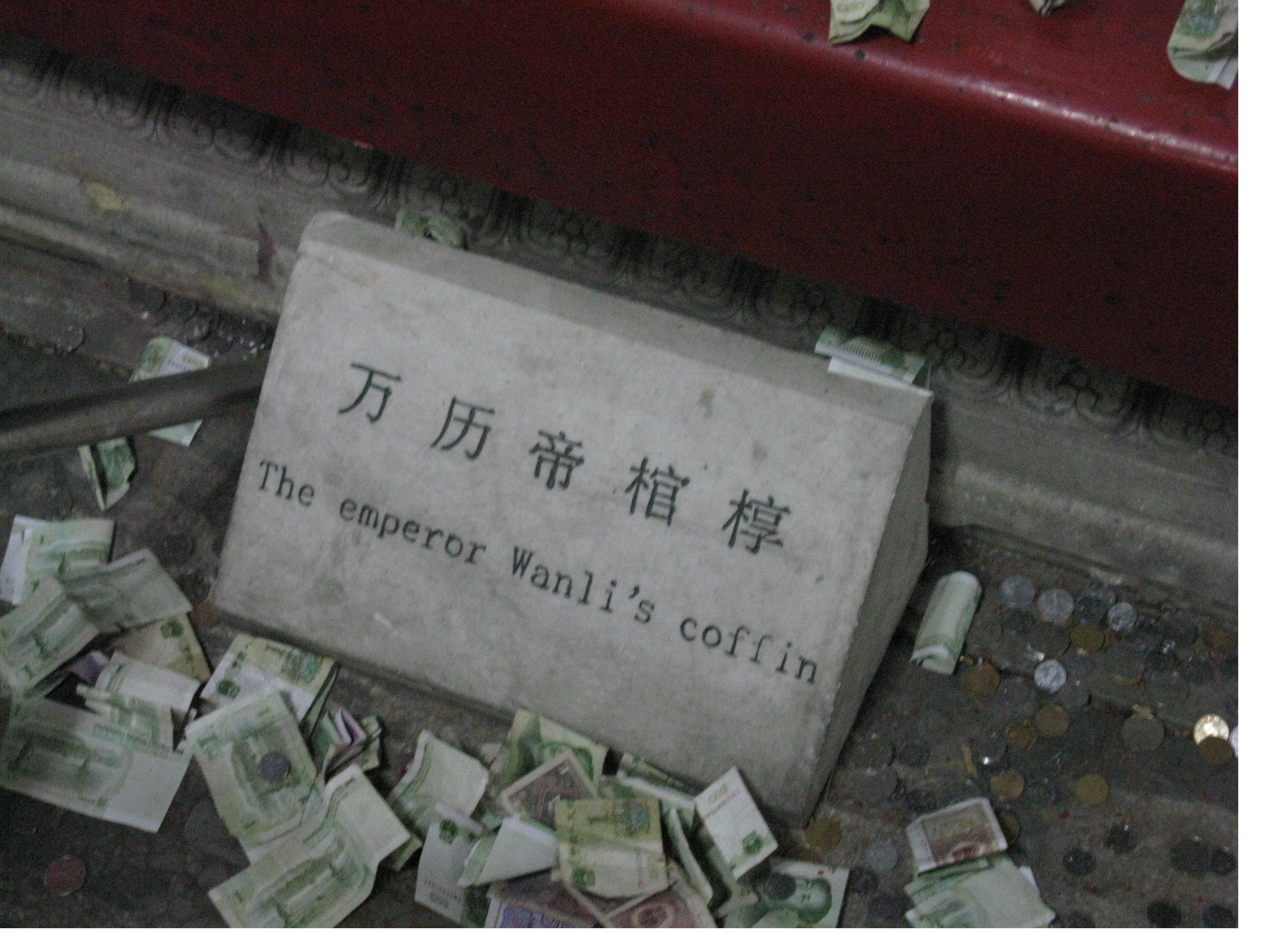

万历皇帝的墓碑

地宫入口

空无一物的后妃安葬墓室

这间墓室本身就是空的,万历朝已经不与后妃合葬了。地宫只是遵循祖制建设了妃嫔墓穴。

顶门石

这是当年最后一道墓穴门被顶住用的顶门石。

定陵地宫十分阴冷。

当年的地宫大门

帝后棺椁复制品

随葬品木箱复制品

出土的帝后生活用品

瓷器

该碗的碗壁薄地跟玻璃一样。

帝后的珠宝配饰

金银元宝

丝织品的复制品

出土石雕

万历的衮服龙袍

这件万历皇帝的衮服龙袍是皇帝参加最重大的礼仪典礼时才能穿戴的礼服,衮服采用中国传统的缂丝工艺织造而成,这是一种十分复杂且造价高昂的工艺。

据说即便是最熟练的织将,织完这件衮服也需要十年的时间。

皇后袍衫

这件皇后的袍衫采用的是复杂的刺绣工艺,其中使用了四种昂贵的丝线,十一种不同的刺绣方法才全部完成。

袍衫上勾画了许多儿童的形象,期盼多子多福。只可惜万历皇帝一生只有两个儿子。

相关链接:周游天下行纪

世界各地的风土人情

雲绯:【周游天下行记】文档总览清单!